文物建筑火灾危险性及消防安全现状剖析

●白晓辉,李建宇

(1.山西省消防总队,山西太原 030001;2.长治市消防支队,山西长治 046000)

近年来,随着政策环境的逐年改善,政府部门监管力度的逐步加强,文物建筑消防安全状况逐步改善,自防自救能力得到提高。但是由于历史、经济、技术、消防安全意识等方面的原因,文物建筑火灾风险仍然较大。本文详细分析文物建筑的火灾危险性及原因,为进一步加强文物建筑消防安全保护工作提供依据。

一、当前文物建筑消防安全工作取得的成效

文物建筑在我国文物保护工作中占有举足轻重的地位[1]。近年来,随着我国综合国力的提升,各级政府对文物建筑的保护和开发使用力度逐年加大,文物建筑的消防安全状况也得到了改善。

(一)政策环境逐步改善

随着社会经济的迅速发展,我国文物建筑消防事业得到了良好发展。2009年4月,国务院办公厅协调有关部门发布了《关于加强文物安全工作的意见与建议》,将文物建筑消防安全工作列为重要内容。多年来,由国家文物局牵头,公安部、旅游局、宗教局、文物局等9部委联合开展了古建筑消防安全专项治理,消除了大量火灾隐患。同时,地方各级领导高度重视文物安全工作,许多省市领导亲自检查指导文物安全。各地还根据实际需要,进一步加强了专门针对文物建筑安全的立法工作,北京、浙江、陕西、山东制定了文物执法巡查办法;山西、西藏制定了文物消防安全管理地方法规;陕西、甘肃制定了文物安全事故责任追究规定,在实际工作中都发挥了积极的作用。

(二)监管力度逐步加强

国务院领导高度重视文物执法督察工作,2009年3月,在国家文物局增设了督察司,专门负责文物行政执法督察与安全监管工作。全国各省(市)均成立了专、兼职文物行政执法与安全监管机构。北京市与浙江省文物局设立了文物执法队,所辖市、县(区)专门或者挂牌设立文物执法队;江苏省几个主要地级市在文化行政综合执法支队中专门设立了文化遗产执法大队。部分文化遗产资源特别丰富的地区,成立了强有力的文物执法机构。这些机构的成立,为开展文物建筑消防安全工作提供了可靠的保证。

(三)消防安全状况逐步改善

近年来,国家和各级政府对文物建筑消防设施的投入力度不断加大,2009年“国家重点文物保护专项补助经费”中的安防经费翻了一番,用于在文物建筑修缮工程中同步建设消防设施。2006年,国家文物局公布了第六批国家级文物保护单位1080处,几乎等同于前5年的总和,力度前所未有。这些都对开展文物建筑消防安全工作产生了积极的推动作用。同时,各地还积极筹措资金,完善文物建筑消防设施。以文物大省山西省为例,“十一五”期间,国家对山西文物建筑消防设施的改造投资达到2.6亿,145处国家级文物保护单位被列入国家文物局山西文物建筑消防设施维修改造项目;同时,省财政配套相应资金对另外73处进行消防设施建设,全省218处有消防保卫要求的国家级文物保护单位消防设施改造工作将在“十二五”期间完成。

(四)自防自救能力逐步提高

近年来,随着全社会消防安全意识的普遍提高,各级文物单位自身消防安全管理工作也迈上了新台阶。各级文物单位进一步加强了公安部61号令的宣贯工作,重要的文物建筑单位都制定了《消防安全保卫方案》和《灭火应急疏散预案》。同时,严抓各项制度措施,全面加强对火源、电源、人员的消防安全管理,使文物建筑单位消防安全责任主体意识不断增强,防范能力不断提高,文物建筑消防安全工作逐渐步入良性发展的轨道。目前,全国许多寺庙已经一律将香炉放置于院中宽敞地带,禁止游人、香客在殿堂内部烧香;一些地区严格审批在文物建筑内进行的影视拍摄工作,并派驻专职防火员对其拍摄过程中的用火、用电等情况进行全程的跟踪监督,确保消防安全;一些地处田野、林区的文物建筑成立了专门的防火巡查队,在重要的防火季节负责对单位内部和周边地带进行不间断的巡查,及时发现隐患,严防事故发生。

二、文物建筑火灾形势分析

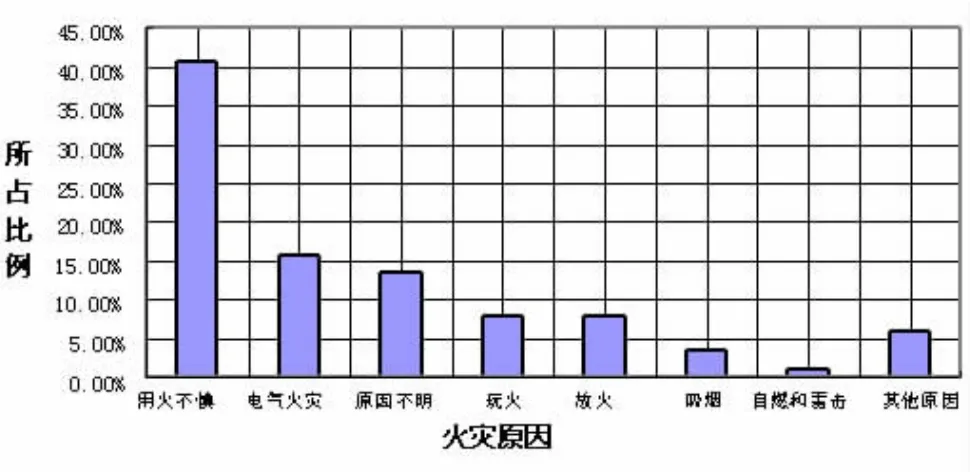

虽然我国的文物建筑消防安全工作取得了明显成效,但目前消防安全状况不容乐观。我国文物建筑数量巨大,且消防能力先天不足,再加上历史、经济、技术、消防安全意识等方面的问题,当前文物建筑火灾风险仍然较大[2-3]。据统计,2000~2008年我国文物建筑共发生火灾356起,达到平均每年39.6起,约为1950~1985年文物建筑火灾年平均2.4起的18倍。可见,近年来,文物建筑火灾呈上升趋势。从文物建筑火灾发生的原因来看,2000~2008年所发生的356起文物建筑火灾的直接原因为:用火不慎;违反电气安装使用规定;玩火;放火;吸烟;自燃;雷击;原因不明;其他原因,所占比例如图1所示。

图1 文物建筑火灾原因所占比例

三、文物建筑火灾危险性分析[3-4]

(一)火灾荷载大,耐火等级低

我国的古建筑以木材作为主要建筑材料,结构形式主要采用木架构,木材使用量大,耐火等级低。一般而言,在古建筑中,大体上每平方米需用1m3木材。如按每立方米木材重630kg计算,古建筑的火灾荷载约为现代建筑的31倍。但对于一些高大的古建筑远远超过了这个比例,如北京太和殿每平方米为2m3木材,其火灾荷载为现代建筑的62倍,山西应县木塔每平方米为4.78m3木材,为现代建筑的148倍。

(二)建筑构造特殊,火灾蔓延迅速

我国古建筑都是以木柱支撑屋顶,而屋顶又是由大量木材加工而成的梁、枋、檩、斗拱、天花、藻井等,这种建筑构造类似于炉膛结构,燃烧条件良好。另外,在火灾情况下,由于屋顶结实,内部热量不易散发,易发生轰燃现象,加大了火灾扑救难度。其次,木材比表面积越大,燃烧和蔓延的速度越快,其火灾危险性越大。在古建筑中,斗拱、藻井、门窗等构件比表面积大,同时由于长期干燥和自然侵蚀,木材表面出现许多裂缝,还有的立柱是由多根木料拼接而成,外裹麻布,涂以漆料,这些部件比表面积较大,在火灾情况下,更容易获得氧气,燃烧速度快。

(三)建筑布局特别,防火间距不足

我国古建筑大都以各式各样的单体建筑为基础,组成各种庭院。大型古建筑又以庭院为单元,组成庞大的建筑群体。这种庭院式的布局,讲究高低错落,疏密相间,飞檐交臂,庭院相连,建筑间防火间距不足,也缺少必要的防火分隔和安全空间。如果其中某处起火,一旦得不到有效扑救,很快就会造成大面积燃烧,形成火烧连营的局面。还有的文物建筑布置有回廊,通过回廊把建筑连接起来,控制火灾蔓延的难度大。

(四)内部装饰繁杂,可燃物多

文物建筑一般都采用油漆彩绘以及木制屏风、悬挂大量纸画和织物垂帘等可燃装饰,构件表面油漆也易于燃烧,大大增加了建筑内部的火灾荷载,火灾扑救的不利因素多。

(五)自然环境复杂,火灾风险大

从建筑构造来看,古建筑大都建在高台基座之上,通风条件好,火情容易发展成灾。另外,文物建筑屋体高大,周围古木参天,处在平原河湖岸边和崇山峻岭之上的文物建筑大部分单独耸立,地处雷击多发区,极易引起雷电火灾。

四、文物建筑消防安全保护工作现状剖析

文物建筑在消防安全防护方面存在许多先天不足,但是就其着火到最终蔓延成灾,还有许多客观因素。从火灾原因来看,最为突出的两个原因是用火不慎和电气火灾,总量占到了文物建筑火灾起因的55.3%(参见图1),同时我国的文物建筑一直以来缺乏有效的消防安全保护,也是造成文物建筑屡屡被大火烧毁的一个重要因素[5]。经过深入调查分析,我国文物建筑消防安全保护工作主要存在以下几方面的问题:

(一)文物建筑占用现象严重

不少地方利用文物建筑开设旅馆、饭店、招待所、食堂、工厂、仓库、办公室、幼儿园,或用作职工宿舍、居民住宅等,在此过程中新增了许多的火灾隐患,严重威胁着文物建筑的安全。据有关部门统计,全国文物建筑(包括附属建筑在内),被用于上述用途的占80%。

(二)外来火灾威胁大

有些地方的文物建筑处于民居包围之中;有些地方的文物建筑与其他建筑连在一起。特别是在一些文物建筑比较集中的旅游胜地,往往有不少个体户临时设摊开店,经营各种小吃,随意使用明火,稍有不慎,便可能起火,并有蔓延扩大到文物建筑的危险。

(三)消防安全管理制度落实不到位

有的寺庙、道观,香火旺盛,却无严格的防火要求,任香客在神台供桌上点烛烧香,甚至在供桌前焚化文书纸钱,殿内香烟缭绕,烛火通明,神佛面前点着长明油灯和蜡烛,而这些佛殿神堂之内,悬挂的幡幔伞帐又随风飘荡,稍有不慎,就有可能引火上梁。电源的管理问题也尤为突出。目前,许多古建筑内,特别是游人香客众多的寺庙、道观,都已先后引进电源,但大多不符合安全要求,有的直接把电线敷设在梁、柱、檩、椽和楼板等上面,甚至临时乱拉乱接电线;有的电线已经老化,长年得不到更新;有些著名的古建筑内,不仅安装了豪华的照明设备,而且还安装了大功率的空调设备,增大了发生火灾的危险性。

(四)开发利用不当,埋下新的隐患

目前,许多地方依托文物建筑开发旅游资源,在开发工程中,不对文物建筑的消防安全进行设计、不进行阻燃处理的情况时有发生。有的甚至盲目上马,新、改、扩建周边建筑,堵塞消防通道,埋下了新的隐患。

(五)地处偏僻,消防力量到达难

我国的文物建筑分布广,且大多远离城镇,位于高山深谷之中,有的甚至位于人迹罕至之处。而国家消防力量则主要分布在大、中城市和部分县城集镇。文物建筑一旦发生火灾,消防队难以在火灾早期到达火场,控制火势。

(六)消防设施短缺,建筑自防自救能力差

我国的文物建筑普遍缺乏必要的消防设施,自防自救能力差。据统计,目前全国国家级文物保护单位的消防设施通过消防部门验收的不足27%,全国18个省的省级文物保护单位的消防验收通过率不足30%。也就是说,绝大部分的国家级、省级文物保护单位都缺乏必要的消防设施。造成这种情况的原因主要有以下几个方面:

1.立法原因。就目前情况来看,古建筑消防安全工作依据的专门法规主要是1984年颁布实施的《古建筑消防管理规则》(以下简称《规则》)。作为部委规章的《规则》亟待修改完善。同时,至今没有一部适合文物建筑设置消防设施的规范,究竟文物建筑消防设施如何选用、如何设置没有明确的要求,只能参照现行建筑防火规范设置。

2.技术原因。一直以来,我国缺乏专门适于文物建筑的消防设施,文物建筑在设置消防设施后能否保持建筑原状,已经成为是否能够设置消防设施所争论的焦点问题。同时,对大型木质结构建筑的主要构件如何进行阻燃的问题、如何早期识别、迅速扑灭文物建筑火灾等问题也没有得到有效解决。

3.经济原因。我国许多文物建筑都没有固定的维护经费,无人看守、无人管理的情况还大量存在。同时,许多安装了消防设施的文物建筑单位,由于缺乏消防设施的维护保养经费,致使消防设施处于停用状态,有的甚至出现问题对文物建筑以及内部文物造成了损害。

(七)消防水源缺乏

目前许多地方的文物建筑,普遍缺乏消防水源,特别是北方缺水地区和高山上的文物建筑,连生活用水都比较艰难,消防用水就更成问题了。

(八)消防通道不畅

文物建筑大都建设年代久远,普遍缺乏消防通道。如坐落在一些名山上的古刹道观,根本就无车道可通;还有一些古建筑,坐落在古老的街巷内,道路狭窄;又如一些大型的古建筑群,相对封闭,自成体系,建筑群内高墙林立,过道狭小,台阶遍布,高低错落,现代消防装备根本无法进入。

[1]刘希臣.我国古建筑防火保护策略的研究[D].重庆大学,2008.

[2]翁文国,范维澄.中国古建筑防火研究[J].消防科学与技术,2001,20(5).

[3]薛斌.古建筑消防技术探讨[J].山西建筑,2003,29(8):134-135.

[4]杨杰,陶华.古建筑火灾分析及预防对策[J].消防科学与技术.2003.22(4):297 -298.

[5]陈韧.试谈古建筑火灾特点及灭火对策[J].浙江消防,2002,(2):28-30.