科研进展*

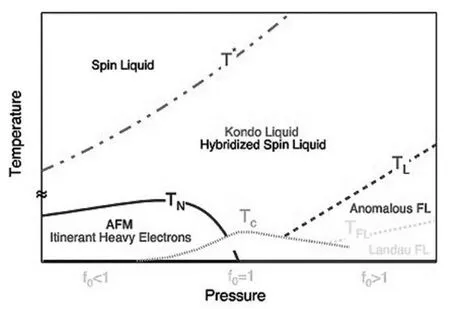

发展验证唯象的两流体理论,提出新的重费米子物理图像

中科院物理所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)凝聚态理论与计算重点实验室杨义峰研究员与合作者一起,发展了唯象的两流体理论并进行了实验验证,提出了新的重费米子物理图像。两流体模型认为,重费米子体系复杂的多体协作行为可以近似简化为重整化的局域f自旋液体,和杂化产生的巡游f重电子液体,为了定量表征两种流体在具体材料中的比例,他们引入了杂化效率(f0)的概念,反映f电子随温度降低从高温局域态到低温巡游态的转换效率:对足够强的杂化(f0>1),所有局域f电子都会在有限温度下转化为巡游电子,并伴随着费米面的重构;而在弱杂化下(f0<1),局域f电子一直存在,在重整化的磁交换作用下形成了局域反铁磁序(相变温度在一定程度上被抑制)。这一模型给出了与实验一致的相图和物理结果,进一步考虑到巡游电子的低温有序,可以得到非常规超导,超导-反铁磁共存,隐藏序等更加丰富的物理现象,对CeRhIn5,CeCoIn5,URu2Si2等材料的核磁共振实验进一步证实了重电子高温生成和低温有序之间的这一密切联系。该研究为探索重费米子物理的微观理论提供了新的思路。研究成果发表在PNAS上。

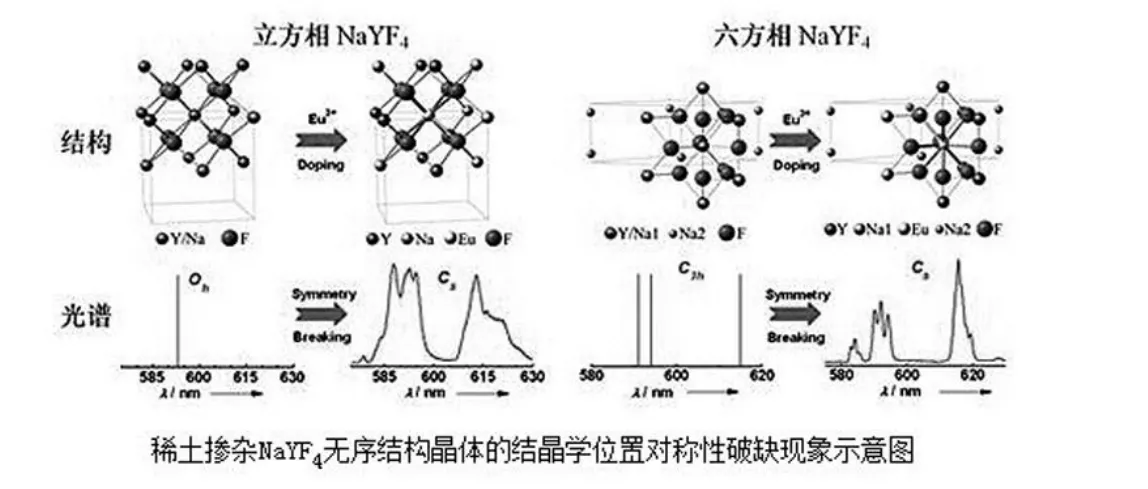

揭示稀土掺杂阳离子无序分布结构的晶体中普遍存在的结晶学位置对称性破缺现象

中科院福建物质结构所中科院光电材料化学与物理重点实验室陈学元等研究人员以稀土离子Eu3+为结构探针,通过低温高分辨荧光光谱揭示了在稀土掺杂阳离子无序分布结构的晶体中普遍存在的结晶学位置对称性破缺现象。以Eu3+掺杂立方相和六方相NaYF4为例,证实了Eu3+的光谱学位置对称性在立方相NaYF4中由结晶学位置点群Oh降低为Cs(或C2),而在六方相NaYF4中则由结晶学位置点群C3h降低为Cs,并进一步通过晶体场能级拟合对这种结晶学位置对称性破缺的现象进行了证实。该研究还揭示了稀土掺杂无序晶体材料体系具有普适的结晶学位置对称性破缺现象,从而解决了长期困扰该领域的一个争议,为此类材料发光性能优化奠定了理论和实验基础。相关研究成果发表在Angew.Chem.Int.Ed.和 Nanoscale上。

制备出热力学稳定的超临界二氧化碳/聚乙二醇分散体系

中科院化学所胶体、界面与化学热力学实验室的研究人员采用一种特殊的表面活性剂,形成了热力学稳定的超临界CO2/PEG分散体系,并以此为介质制备了高分散的金纳米晶体。这种热力学稳定的分散体系具有以下特点:PEG微区的尺寸可通过PEG的含量和分子量等进行调节;PEG微区的形成与破坏可通过CO2压力进行调控;由PEG和超临界CO2两种绿色溶剂组成等。这种新型环境友好的分散体系在材料制备、化学反应、萃取分离等领域有广泛的应用前景。该研究成果发表在Angew.Chem.Int.Ed.上。

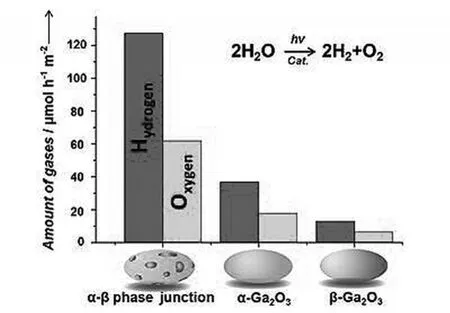

表面异相结促进光催化分解水制氢研究获进展

2008年中科院大连化学物理所催化基础国家重点实验室及洁净能源国家实验室李灿院士领导的研究团队通过对TiO2的研究,初步发现结合在一起的锐钛矿与金红石可以催进光催化反应这一现象,并在国际上率先提出了“异相结”的概念,经过最近4年的持续研究,近期又在“太阳能光催化分解水制氢”研究方面取得重要进展。在以Ga2O3为基础的半导体催化剂研究中,发现当其表面形成α晶相与β晶相的相结时,可以大幅提高光催化分解水的活性。进一步的时间分辨光谱研究确认了表面异相结可以有效地促进光生电子与空穴的分离,揭示了提高光催化活性的本质。从而使异相结成为发展高效光催化剂的一个新策略,这一发现具有重要的科学意义和应用前景。该研究成果发表在Angew.Chem.Int.Ed.上,并被选为当期的Hot Paper和Back Cover。美国化学与工程新闻(Chemical&Eingeering News)杂志以“A Twist On Water Splitting”为题对该工作进行了报道。

三价铑催化的C-H键活化领域获新进展

中科院大连化学物理所李兴伟研究组在三价铑催化的C-H键活化领域取得新进展,研究人员设计利用磺酰胺为定位基,在Rh(III)催化剂作用下,实现了在AgOAc氧化条件下烯丙胺的末端烯烃的C-H键活化以及被炔烃官能化。利用对氧化剂和底物的共同控制实现了三种不同的选择性,实现了三类杂环或碳环的有效合成:(1)单取代的N-磺酰基烯丙胺在和芳基取代的内炔烃反应时,得到单次氧化产物1,2-二氢吡啶类杂环;(2)单取代的N-磺酰基烯丙胺在和烷基取代的内炔烃反应时,得到的是二次氧化同时伴随有磺酰基迁移的产物3-磺酰基吡啶(炔烃底物控制)。实验证实单次氧化产物1,2-二氢吡啶是生成3-磺酰基吡啶的中间体;(3)1,1-二取代的N-磺酰基烯丙胺和炔烃反应时,发生了二次氧化。但是得到的是水参与的反式环戊烯酮产物(碳环)。这一反应用叔戊酸银做氧化剂最佳,炔烃底物范围广。实验证实1,2-二氢吡啶不是生成最终产物的中间体,而该反应的选择性则是主要氧化剂的当量调控的。一类常见的底物却在类似的条件下实现了三种不同的选择性非常罕见,尤其是氧化剂当量对生成产物路径的调控具有重要的基础研究价值。相关研究结果发表在Angew.Chem.Int.Ed.上。

分子氧对黑碳的光化学老化研究取得进展

中科院生态中心贺泓等研究人员发现了太阳光能够激发空气中分子氧对黑碳的老化过程;确定了黑碳表面的有机碳是分子氧对黑碳光化学老化过程中的主要活性组分;有机碳由多环芳烃和脂肪烃组成,并在光化学老化过程中被转化成醌、酮、醛、内酯和酸酐等含氧物种;不同燃烧条件可以改变黑碳表面的有机碳含量及其氧化态,进而影响黑碳的光化学氧化活性;在光照强度25 mW cm-2条件下,黑碳表面有机碳物种在20%氧气气氛下的反应速率是100ppb臭氧气氛下的反应速率的1.5—3.5倍,凸显了黑碳光化学氧化的重要性。另外,光化学氧化将显著影响黑碳的环境效应。相关研究成果发表在PNAS上。

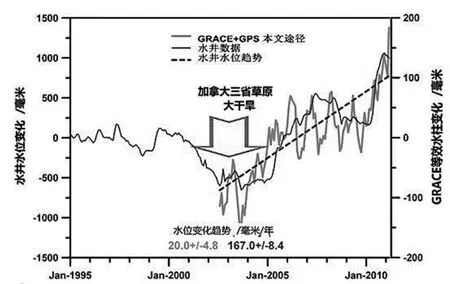

揭示GRACE联合GPS观测网络分离现今物质平衡信号的有效途径

中科院测量与地球物理所汪汉胜等研究人员与合作者,对冰川均衡调整理论进行深入研究,首次提出了GRACE联合GPS观测网络分离现今物质平衡信号的有效途径,在北美中部的加拿大大草原(艾伯塔、萨斯喀彻温和马尼托巴省)、五大湖地区,发现过去10年陆地水量剧增,每年增加(43.0±5.0)×109吨,在北欧斯堪的纳维亚半岛南部也发现陆地水量增加,每年增加(2.3±0.8)x109吨。最大的水量增加出现在萨斯喀彻温省,每年达20mm,揭示了加拿大草原1999—2005年发生极端干旱后的水量恢复过程。该研究所提出的途径能够从GRACE卫星重力信号中排除冰川均衡调整的巨大干扰,从而有效分离出相关研究地区水储量变化及其趋势,所给出的结果有利于了解北美北欧当前知之甚少的区域水储量变化趋势,进一步显示了卫星重力探测地球系统质量变化与迁移的巨大能力。该研究对了解地球系统质量变化和迁移,特别是对于全球水循环及其与大气圈、水圈和海洋的交换过程,具有重要创新性贡献,也对水资源利用和海平面上升等研究具有重要意义。该研究成果发表在Nature Geoscience上,被选为Research highlight(研究亮点),同时入选与该期刊同期的Nature Climate Change共同网络焦点(水资源利用)。

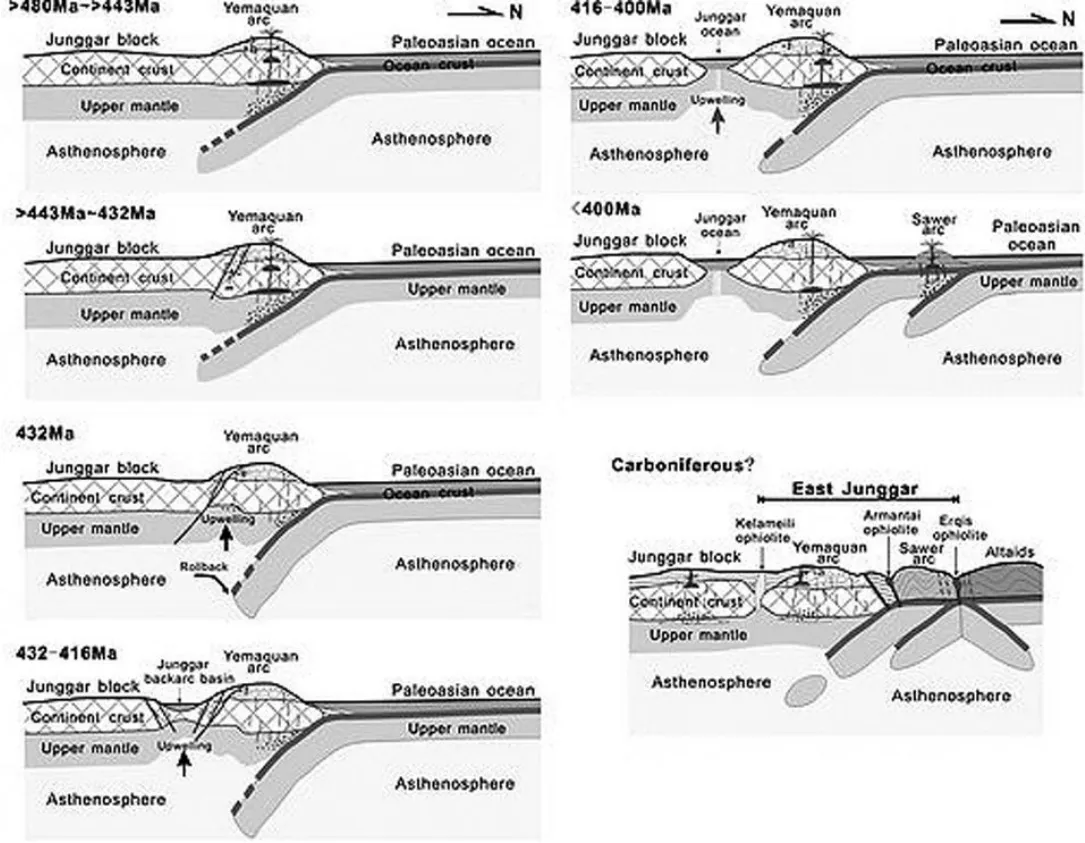

重建东准噶尔岩浆弧构造属性与演化过程

中科院地质与地球物理所固体矿产资源研究室徐兴旺副研究员与合作者,对东准噶尔地区塔黑尔构造窗的变质火山岩及其中的侵入岩开展了系统的岩石学、构造学、矿物学、岩石学化学、Sm-Nd-Rb-Sr同位素、锆石U-Pb定年与Hf同位素、与角闪石40Ar/39Ar研究。并结合前人的成果,对东准噶尔岩浆弧的演化过程进行了重建。重建结果显示,东准噶尔地区经历了与西太平洋相似的演化过程:额尔齐斯蛇绿岩带为代表的古亚洲洋向南俯冲于准噶尔大陆之下形成野马泉陆缘弧、并伴生斑岩铜钼矿床的形成,持续的俯冲作用导致陆缘弧发生弧内裂谷、进而发育成弧后盆地,结果是野马泉陆缘弧远离大陆并转化为大陆岛弧,俯冲带的北撤与洋内俯冲作用形成萨吾尔大洋岛弧并伴生斑岩铜金矿床的形成。东准噶尔岩浆弧构造属性的厘定与演化过程的重建对东准噶尔地区区域成矿规律与成矿预测研究具有重要的指导意义,对中亚造山带构造演化与成矿作用的研究具重要的启示作用。该研究结果发表在Gondwana Research上。

发现埃迪卡拉纪后生动物已经具有了较为复杂的行为方式

中科院南京地质古生物所陈哲博士等人通过对三峡地区灯影组石板滩段灰岩的遗迹化石的深入研究,发现埃迪卡拉纪后生动物已经具有了较为复杂的行为方式。研究发现,同一种两侧对称的后生动物形成了三种形态的遗迹:藻席层下的水平潜穴、沉积物表面的爬迹和垂直于岩层的潜穴,分别反映了不同的行为方式:藻席层之下觅食、沉积物表面爬行以及暂时停息。在埃迪卡拉纪氧含量较低的环境中,藻席层不仅为生物提供了食物,也为生物生存提供了必需的氧供应。研究同时表明了埃迪卡拉纪晚期后生动物已开始了新的生态系统的开拓。该成果发表在Precambrian Research上。

利用尿液细胞获得神经干细胞

中科院广州生物医药与健康院裴端卿、潘光锦等人研究通过特殊手段将一些干细胞因子导入从病人尿液中分离而来的细胞中并通过特殊的诱导培养基培养,成功地将病人的尿液细胞诱导转变为具有功能的神经干细胞。这些由尿液细胞转变而来的神经干细胞能够在体外扩增并在适当的条件下分化成熟为人体中各种存在的神经元和角质细胞。在动物模型的移植实验中,能够很好地在体内存活和融入宿主的脑环境中。通过获得并移植病人特异性的神经细胞可以替代病人本已损伤丧失功能的神经细胞从而达到治愈这类神经系统疾病的目的。然而通常情况下,体外很难获得并扩增病人本身的神经细胞用于临床治疗。这一研究成果有效地解决了这一难题,为获得病人特异性的神经干细胞用于移植治疗提供了具有极强实用性的技术手段和途径,有望在将来的临床应用发挥重要作用。该研究发表在Na⁃ture Methods上。

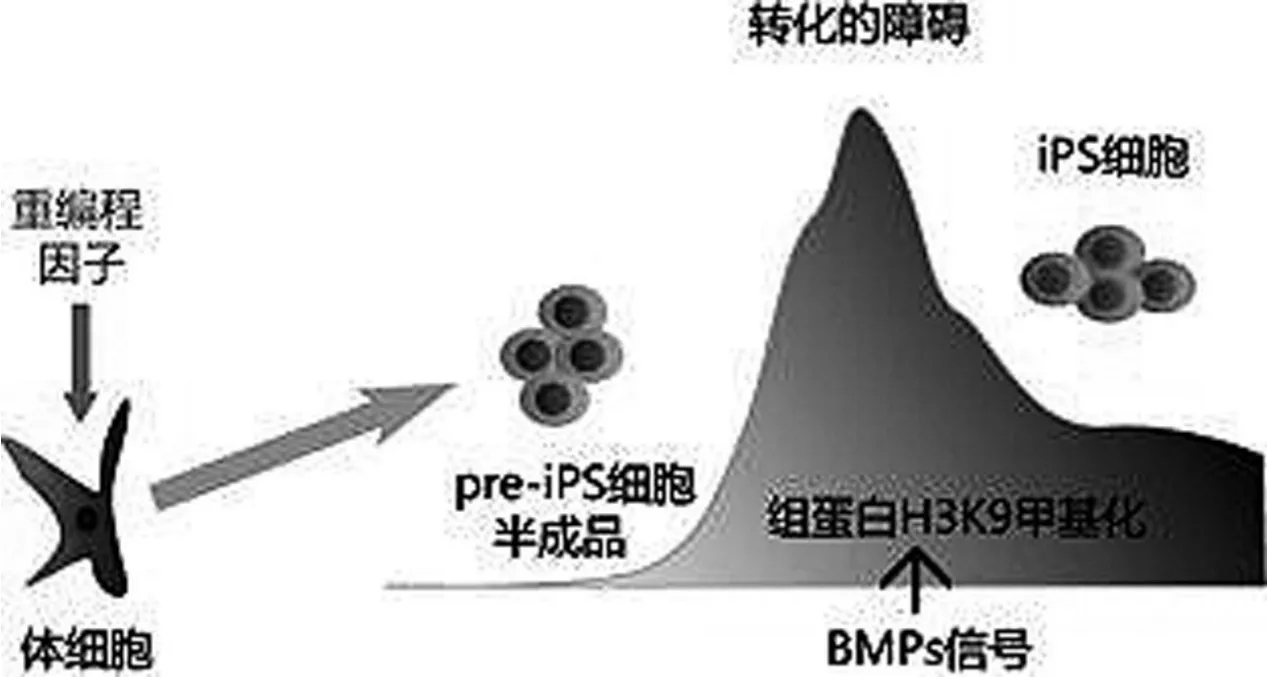

发现阻碍诱导多功能干细胞形成的“路障”

中科院广州生物医药与健康院裴端卿研究员、陈捷凯副研究员等人准确定位了iPS细胞诱导过程中一个极为重要的障碍,破解了产生障碍的原因并找到了清除该障碍的办法。他们发现iPS细胞诱导过程中大量出现一类细胞克隆,外观、生长速度等各方面酷似干细胞,却没有干细胞应有的基因表达和功能。这种“pre-iPS细胞”在经典的诱导环境中大量存在,而且状态稳定,严重阻碍科研人员获得真正的iPS细胞。还发现诱导培养iPS细胞所使用的血清是诱发这个障碍的元凶,并鉴定出起主要抑制作用的成分——BMP蛋白,同时实验证实了BMP信号通路对重编程过程的抑制作用;作为诱导iPS细胞4个因子之一的Oct4,无法调控其在胚胎干细胞或真正iPS细胞中所调控的基因,无一例外处于一种抑制的表观遗传状态。结合这些结果,他们推测并发现BMP信号的激活与其中一种称之为H3K9(组蛋白H3上的9位赖氨酸)甲基化直接相关,BMP信号通路能够通过调节H3K9的甲基转移酶来阻碍细胞进一步前进成为iPS细胞,而维生素C则可以依赖于H3K9的去甲基化酶清除这种障碍。他们尝试用siRNA失活各种H3K9甲基化酶,结果发现,失活Setdb1这个酶可以使pre-iPS细胞在96小时内接近100%被继续重编程为真正的iPS细胞,因此Setdb1和H3K9甲基化被证实是iPS诱导过程中一个极其重要的障碍。该研究不仅对克服不完全重编程障碍,促进iPS技术发展有显著贡献,也提供了一个胞外信号通路经由表观遗传酶调节细胞命运的范例。上述研究成果发表在Nature Genetics上。

三维培养干细胞调控机制研究的新发现

中科院遗传与发育生物学所戴建武等研究人员发现,在三维胶原支架上培养的神经干细胞,其向神经元的分化明显低于二维培养的神经干细胞,同时维持神经干细胞自我更新的bHLH转录因子Hes和Id的表达水平有明显的上调,说明三维胶原支架能够更好地维持神经干细胞的自我更新,他们还发现mTOR信号的活性降低起到了重要作用。这种mTOR的失活并不能通过用胰岛素这种mTOR的常用激活剂而解除。而mTOR抑制分子REDD1在三维培养的神经干细胞中高表达,REDD1的高表达对mTOR的失活起到了重要作用。敲降REDD1可以有效激活mTOR,同时提高三维培养神经干细胞的分化水平。三维培养体系有利于神经干细胞自我更新能力维持的机制通过REDD1抑制mTOR活性来实现。相关研究结果发表在Biomaterials上。

使用新技术解析山羊基因组

中科院昆明动物所遗传资源与进化国家重点实验室马普进化基因组青年科学家与合作者,解析了山羊的基因组。该项目整合使用了新一代测序(NGS)技术和最新的DNA单分子光学作图(Whole Genome Mapping)技术,克服了NGS短读支架(short read scaffold)的局限,生成超长大片段支架,完成装配达到近染色体水平,成为首个不依赖于遗传图谱而组装到染色体水平的大型基因组。此外,通过微量RNA转录组技术,该研究首次全面揭示了山羊绒囊、毛囊的在转录层面的差异,鉴定了50多个与山羊绒形成密切相关的基因,为提高绒品质和我国特有资源绒山羊的选育提供了参考基因资源。研究组还搭建了山羊基因组数据库。该研究成果发表在Nature Biotechnology上。

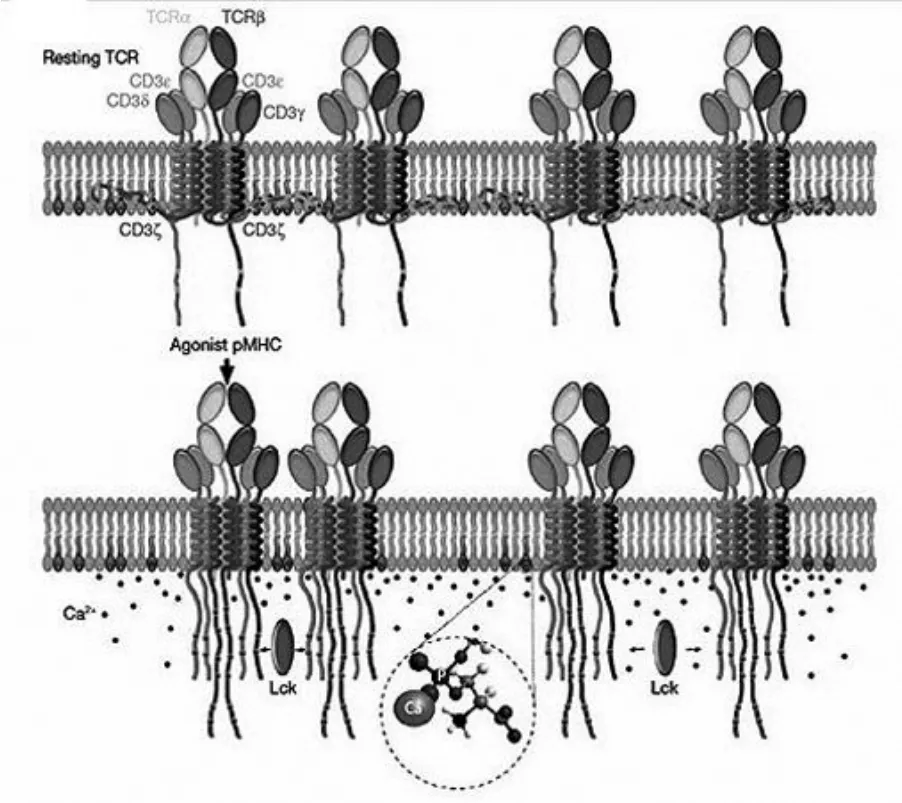

揭示人体免疫系统工作新机制

中科院上海生科院生物化学与细胞生物学所/国家蛋白质科学中心(上海)许琛琦研究员、中科院强磁场科学中心王俊峰研究员等人首次证明:钙离子能够改变脂分子功能来帮助T淋巴细胞活化,提高T淋巴细胞对外来抗原的敏感性,从而帮助机体清除病原体。该项研究充分利用了中科院强磁场科学中心的国家大科学工程实验装置,结合纳米碟(Nanodiscs)技术,建立了一种研究蛋白与膜相互作用的新方法。该研究揭示了钙离子对TCR活化及其T细胞生理功能的重要作用,解决了T细胞活化的一个关键性问题。对治疗多种T细胞相关的疾病(如自身免疫病、慢性病毒感染、肿瘤等)有很好的指导意义。该研究成果发表在Nature上。

发现促进端粒延伸的新蛋白

中科院动物所谭铮领导的端粒与衰老研究组发现了一种hnRNPA2*蛋白,它可以与端粒DNA和端粒酶发生作用,主动打开端粒G-四链体结构,将端粒3’端的5个碱基暴露出来,促进它和端粒酶的RNA模板配对,从而增强端粒酶的催化活性和进行性。在器官组织中,hnRNPA2*的表达水平与端粒酶活性呈正相关。在细胞内hnRNP A2*蛋白伴随着端粒酶共定位于卡佳尔体和端粒。在细胞中认为表达hnRNPA2*可以使端粒延长,降低表达则使端粒缩短。这些特征说明hnRNPA2*决定了端粒DNA是否可以得到延长,因此它在调控端粒长度平衡,维持细胞的分裂能力中起着重要作用。该研究成果在PNAS发表。

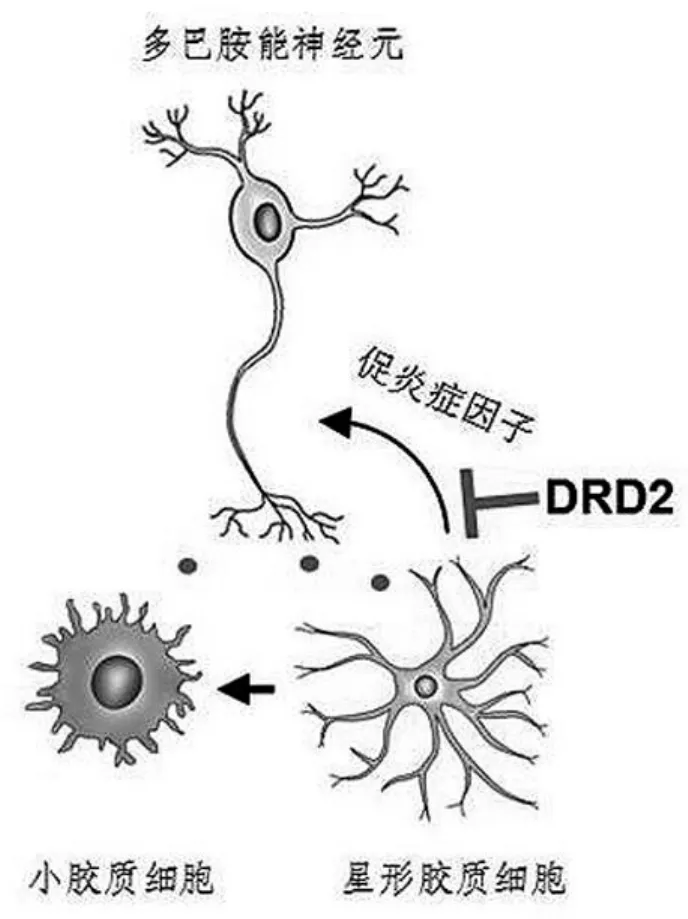

神经炎症研究的新成果

中科院上海生科院神经科学所神经科学国家重点实验室周嘉伟研究员等人发现,星形胶质细胞在多巴胺D2受体(Drd2)缺失情况下也会主导炎症反应的发生,而Drd2及其配体多巴胺的水平在中老年人群中均呈现进行性下降。生理情况下,星形胶质细胞的Drd2能够通过控制其下游的aB-晶状体蛋白(aB-crystallin,Cryab)的水平来抑制免疫反应。Drd2缺失可导致Cryab明显下调,小鼠脑内多个区域炎症反应显著增强,而在神经毒素MPTP所致的帕金森病小鼠动物模型中,Drd2的缺失加剧了胶质细胞的激活,使炎症反应更趋严重,中脑多巴胺能神经元对神经毒素更加敏感,死亡率上升。但选择性地提高星形胶质细胞中的Cryab水平则可有效对抗Drd2缺失导致的慢性炎症反应。他们还发现,给予野生型小鼠注射Drd2激动剂可以部分缓解MPTP等神经毒素导致的急性神经炎症反应以及多巴胺能神经元死亡。该研究则揭示了Drd2的一个与传统认识迥然不同的新功能,即在星形胶质细胞中发挥抑制其异常活化和神经炎症反应的作用。对进一步理解多巴胺受体的生理功能,拓展人们对星形胶质细胞在脑衰老中作用的认识,并为今后选择合适靶点,有效地延缓脑衰老乃至干预神经退行性疾病提供了有价值的信息。该研究成果发表在Nature上(相关图片请见封面)。

抗病毒免疫反应调控的研究获新成果

中科院动物所孙钦秒等研究人员通过酵母双杂筛选得到一个与MAVS相互作用的线粒体电子传递链组分蛋白COX5B。通过过表达和基因缺失实验表明:该蛋白在RLRs抗病毒天然免疫中起着负调控作用,缺失该蛋白可以有效控制VSV病毒的复制。过表达MAVS可引起线粒体ROS水平的升高,而COX5B不仅可抑制MAVS诱导的ROS水平升高,而且与自噬通路的重要蛋白ATG5相互作用,并共同调控MAVS聚集体的产生。此外,MAVS信号通路的激活可增强COX5B和ATG5蛋白水平的表达量,从而形成负反馈,进一步维持抗病毒天然免疫反应的平衡。该研究首次发现MAVS可以影响线粒体ROS水平的变化,而线粒体电子传递链与自噬一起通过控制ROS水平共同调控抗病毒天然免疫的过程。这为进一步探索线粒体在抗病毒通路中的作用提供了新思路。该研究成果发表在PLoS Pathogens上。

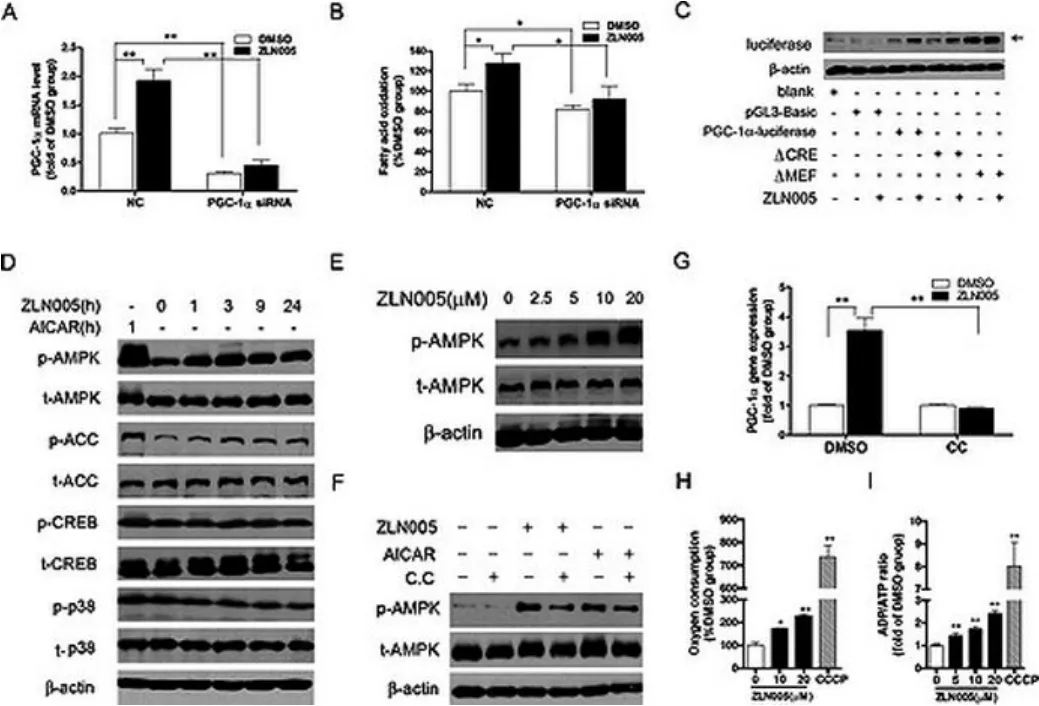

PGC-1α转录调节剂研究取得进展

中科院上海药物所李佳、沈竞康等研究人员建立了人PGC-1α启动子驱动的萤光素酶报告基因高通量筛选模型,通过对国家化合物样品库48000个化合物的随机筛选和数据挖掘,发现小分子化合物ZLN005能显著提高大鼠L6肌管细胞中PGC-1α的mRNA水平,并刺激L6肌管细胞对葡萄糖的摄取和对棕榈酸的氧化能力。ZLN005长期给药可显著上调自发性2型糖尿病db/db小鼠骨骼肌中PGC-1α的mRNA水平、线粒体生物合成基因的表达和线粒体数目;ZLN005慢性治疗可改善肝脏中PGC-1α的mRNA水平及肝糖异生关键基因的表达。动物体内药效学研究表明,PGC-1α转录调节剂ZLN005慢性治疗可显著降低db/db小鼠的高血糖和高血脂症状、有效改善db/db小鼠的胰岛素抵抗、丙酮酸耐受以及葡萄糖耐受能力。作用机制研究表明,ZLN005促进PGC-1α的mRNA水平以及下游基因的表达是依赖于转录因子MEF2以及AMPK信号通路。该项研究首次证实靶向基于PGC-1α共激活因子的转录水平调节,可有效促进骨骼肌线粒体生成从而改善代谢综合症,研究成果发表Diabetes上。

麻疹病毒侵入上皮细胞机制研究获重要突破

中科院微生物所高福、张晓爱、逯光文等研究人员长期致力于囊膜病毒跨种间传播机制与免疫分子识别研究,针对新发现的病毒受体分子,迅速开展了复合物结构及相互作用的功能研究。成功制备了高纯度的MV H与nectin-4的蛋白复合物,获得了高质量的晶体,并解析了复合物的分子结构。MV H蛋白为6个类螺旋桨叶(β1-β6)组成的方形结构;nectin-4分子通过自身的第一个免疫球蛋白样结构域(immunoglobulin-like domain)结合于H蛋白的β4和β5桨叶片之间的沟槽内;两个分子间以疏水相互作用为主。在nectin-4与MV H的结合界面上,nectin-4分子通过F-G loop顶端的Phe-Pro双残基基序插入到H蛋白一个高度疏水的口袋中,在MV H与nectin-4的结合和介导病毒侵入中发挥关键作用。进一步的比较分析发现,这一疏水口袋在MV H对另外两个受体SLAM和CD46的结合中也具有非常重要的作用。该研究提示以该口袋为靶点设计小分子药物,可以有效阻断麻疹病毒对现已鉴定的所有受体分子的结合。对抗麻疹病毒的药物设计具有重要的指导意义。相关研究成果发表在Nature Structural&Molecular Biology上。

发现皮肤真菌防御素是一种新型抗感染药物

中科院动物所朱顺义研究组以皮肤真菌犬小孢子菌为对象,利用生物信息学和实验生物学方法鉴定了一个新型的真菌来源的防御素(命名为孢子霉素)。研究发现,合成的孢子霉素具有典型的半胱氨酸稳定的alpha-螺旋和beta-片层空间结构。在微摩尔浓度下能够有效抑制铜绿假单胞菌和多种耐药性金黄色葡萄球菌临床分离株的生长。杀菌动力学试验表明,孢子霉素比万古霉素具有更快的杀菌速率。细胞膜透化测定和电子显微镜观察发现孢子霉素对细菌细胞膜没有影响,但是能够导致菌体内蛋白质样颗粒的沉积。孢子霉素对哺乳动物缺乏毒性且具有极高的血清稳定性。小鼠腹膜炎模型证实该肽能够有效治愈耐甲氧西林金黄色葡萄球菌临床分离株以及铜绿假单孢菌造成的致死性腹腔感染。该研究首次表明,皮肤真菌为一种新的抗感染药物资源,为治疗耐药性细菌引起的感染带来了新的希望。相关研究成果发表在PNAS上。

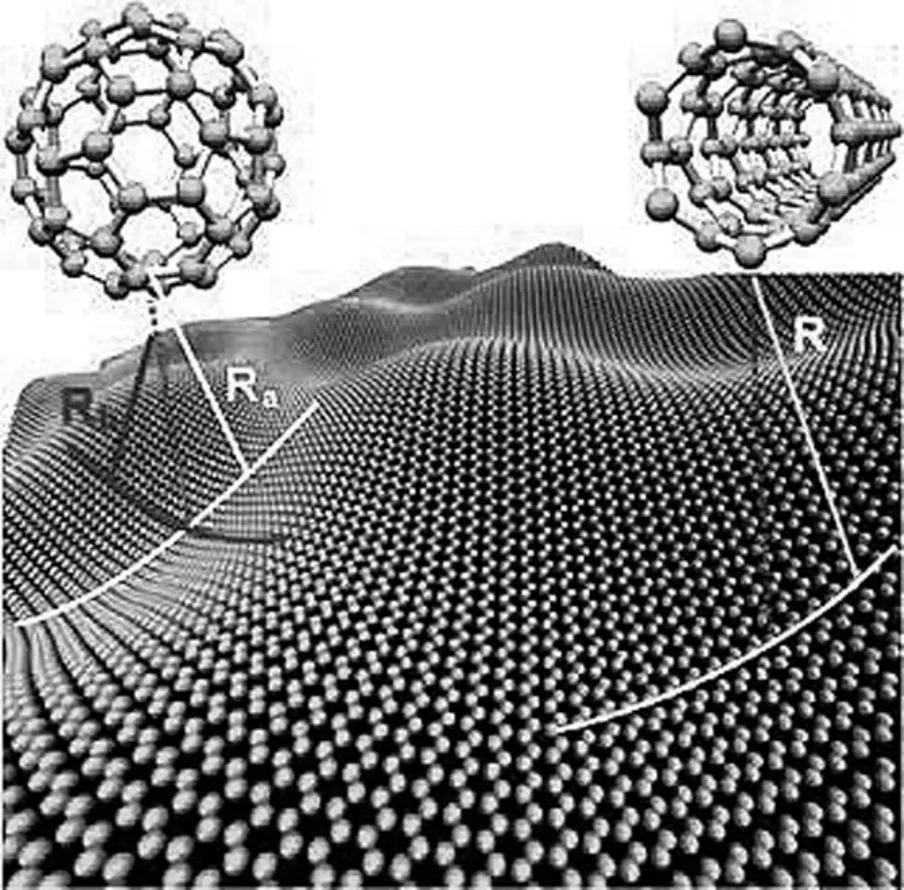

单层石墨烯弯曲特性研究的新进展

中科院力学所非线性力学国家重点实验室魏宇杰研究员等人发现在非约束或弱约束条件下石墨烯在热力扰动下将不可避免发生屈曲,这一过程由两个关键的物理量控制——正常弯曲刚度和高斯弯曲刚度。依据富勒烯和单壁纳米碳管的几何特性,需要两个主曲率半径来决定富勒烯的几何结构,但碳管仅需一个曲率半径。这一特征使得研究者能结合第一原理计算与Helfrich哈密顿量来准确确定单层石墨烯的弯曲刚度和高斯弯曲系数。结果表明,单层石墨烯的正常弯曲刚度为1.44电子伏(2.31×10-19牛米),而其高斯弯曲刚度为-1.52电子伏(2.43×10-19牛米)。魏宇杰等发现单层石墨烯的弯曲刚度和生物细胞膜的弯曲刚度接近,从力学上表明这一材料和生物细胞之间可能轻易产生相互匹配作用。该研究成果发表在Nano Letters上。

聚合物太阳能电池活性层微观形貌调控方法与机理研究取得进展

中科院化学所高分子物理与化学国家重点实验室研究人员首次引入三元混合溶剂,对基于PDPP3T和PC71BM的聚合物太阳能电池表面形貌、本体相区、结晶行为进行系统研究。与合作者一起,运用共振软X射线衍射、二维掠入射广角X射线衍射等一系列手段分析了从单一溶剂到三元混合溶剂的聚合物太阳能电池活性层给受体形貌的演变过程。通过系统的变量调节发现,三元混合溶剂比例为DCB/CF/DIO=76∶19∶5(v/v)时结晶性最好,相区尺寸较小,相区纯度最高,相区界面较粗糙,从而获得6.71%的能量转换效率,这是目前基于DPP类材料的单层电池的最高效率之一。同时,他们的研究表明,PDPP3T是极有潜力的红吸光材料(λedge>900nm,VOC>0.65V,PCE>6%),有望用于高效叠层器件的构筑中。该研究是首例将三元混合溶剂引入聚合物太阳能电池制备中获得成功的范例,揭示了溶剂体系的理性选择对器件性能提升有重要的影响,也为高效率材料的器件优化提供了一个新的途径。该研究结果发表Advanced Materials上。

新型锂-空气电池关键材料及电池组研究获进展

中科院长春应用化学所张新波研究员等人在锂-空气电池研究方面取得系列重要进展。通过抑制锂-空气电池电解液分解,调控空气电极固-液-气三相界面以及优化锂-空二次电池体系与结构,成功将锂-空气电池循环寿命从目前文献报道的最长100次大幅提高至500次。首次将亚砜(DMSO)和砜(TMS)应用于锂-空气二次电池中,有效促进了可逆放电产物过氧化锂(Li2O2)的生成,减少了副反应;首次提出了石墨烯一体化空气电极的概念,成功地在泡沫镍基体中构筑了三维多孔石墨烯。泡沫镍所具有的高导电性结合多孔石墨烯合适的孔道结构,使得所制备的锂-空气电池表现出优异的倍率性能;此外,通过借助和发挥稀土钙钛石型复合氧化物优异的电催化性能,有效降低了锂-空气电池充/放电过电位,进一步大幅提高了能量转化效率和倍率性能。在以上研究成果的基础上,为使锂空气电池真正应用于电动交通工具和太阳能、风能等可再生能源储能等领域,该团队还通过优化锂-空二次电池体系与结构,首次设计和开发出可实用化、拥有自主知识产权的锂-空气二次电池电池组。相关研究结果发表在Adv.Funct.Mater.和Chem.Com⁃mun.上。