大学管理不宜学术与行政二分

杨克瑞,谢作诗

(沈阳师范大学 教育经济与管理研究所,辽宁 沈阳 110034)

大学管理中学术权力的观念日渐深入人心,但与此同时,由于对学术权力理解上的分歧,大学管理中反而形成了学术与行政之间的分化管理局面,割裂了高校工作应有的完整性。将学术权力独立于行政权力的二分模式,不仅没有提升学术权力的应有地位,反而激化了二者矛盾,这也是中国大学对学术权力多年呼吁而效果不佳的根源所在。这一权力关系不清,直接影响了现代大学制度的建立,正如阿什比(Eric Ashby)所言:“大学的兴旺与否取决于其内部由谁控制。”[1]

一、学术权力狭义误区

作为大学所特有的一种权力现象,学术权力体现了这种学术组织的权力及其分配关系。伯顿·克拉克的经典研究将其划分为三大组成部分,分别是学科权力、院校权力和系统权力[2]。他的这一观点也体现在他所参与另一部有关学术权力的经典著作——《学术权力》之中[3]。更有意思的是,这部学术权力的经典之作,通篇并没有我们所期望的学术权力的概念性定义,只是对于学术权力的不同表现展开了分析和讨论。这也就是说,学术权力就是关于大学这个学术组织的所有权力。这也是不言而喻的,其上至国家对于学术组织的权力,下到基层的学科组织权力。

然而,这种对于学术组织不言而喻的学术权力,对于中国人来说倒是有些陌生的。这是因为,中国高等教育的发展,其本身就是脱胎于封建旧教育的官学体制,行政体系鲜明。民国初期蔡元培等人的改革,虽然一度掀起了教授治校的辉煌,但那也仅仅是昙花一现。就在蒋梦麟出任北大校长之后,他就颁布了“校长治校,教授治学,学生读书三原则,此制(教授治校——笔者注)终结”了[4]。此后由于各种各样的政治运动,教授治校在中国不复存在,学术权力似乎也无从谈起。

随着改革开放的号角吹响,中国高等教育也迎来了发展的春天。1978年新修订的《高校六十条》确立了“党委领导下的校长分工负责制”,取消了传统的校务委员会,设立学术委员会,权力性的学术组织再次登上了中国高等教育的舞台,学术权力成为中国人需要再次正视的课题。然而,基于中国高等教育的国情,中国大学的学术委员会与西方大学学术评议会并不能相提并论。我们所谈论的学术权力,实际上是非常有限的学术事务权力,这在内涵上与国外的情况也不可同日而语。国内较早系统研究学术权力问题的张德祥教授也看出了这种国际差异,认为“学术权力在国外有关高等教育研究中的涵盖面是比较宽泛的”,但基于中国的国情,他只好“从学理上和实践上看,简单地说学术人员所拥有或控制的权力”[5]。经过如此的狭义化界定,学术权力的内涵似乎明确了,其现实的权力边界同时也就被框定了。

无论是实践上的需要,还是认识上的误差,学术权力在中国有意无意地被狭义地解释,学术权力与行政权力明显地处于不对等地位。例如,中国大学也普遍设立了学术委员会之类的学术权力组织,但是,由于人们往往更多地依据字面意思而做“表面文章”,学术委员会的职能仅仅限定于学术权力,而对这种学术权力的理解本身也是狭义的,即直接关于学术问题的权力[6]。在这种极端被动局面下再试图争取所谓的学术权力,在起点上已经注定要以失败告终。针对这种情况,一些学者也在呼吁:“学术权力应作广义的理解,是指学术事务管理的权力,不仅仅是教师和科研人员等学术人员所拥有和控制的权力。”[7]

从国际上大学内部管理体制的比较中,我们发现,其学术权力就是基于整个学术组织(即大学)的权力,其代表学术权力的学术评议会之类的组织、职能都是着眼于整个大学的重要事务,而没有为学术画地为牢。学术权力最为显著的当属意大利,所谓“教授是意大利的贵族,意大利是教授们的天下”[8]。英国剑桥大学的大学评议会,是大学的教育、研究的最高管理机关,其权力也是非常广泛的。“根据学则,它受理事会权限的制约,有为促进大学的教育、研究不断地发展而采取各种政策和行为的权力,掌握有录用和解聘职员的权限,决定学费的金额及设置各种委员会的权限。”[9]德国《大学纲领法》规定了大学事务为“大学自治事务”与“国家委办事务”,德国大学为“公法人”,对自治事务享有自治行政权,其范围包括立法自主权、人事自主权、组织自主权、财政自主权及计划自主权等,“国家委办事务”为接受国家委托所执行的国家事务。《大学纲领法》第58条规定,“自治事项”与“国家事项”均由大学内“单一行政组织”来完成[10]。这种规定与能够体现其学术权力的评议会职能的规定,也是相一致的,“评议会作为全校的决议机关,掌握有大学管理的实质性权限……有对校级机关,研究、教育方面的常设单位(系,专业等)以及其他方面的有关大学事务与议事上决议的职权。”[11]

据考证,“在西方学者的著作里,也出现过学术权力与行政权力概念,但是他们并不是作为对称概念使用的。西方学者用二分法(Dichotomy)分析学术权力时,说明的是大学里教授(教师)权力(Faculty Power)与行政人员权力(Administrative Power)的对立与矛盾,而不是简单地以学术权力与行政权力对立相称。”[12]

二、学术分权与权力分立

关于学术权力的认识,不仅在内涵上有误,而且在具体行使机制上,也存有很大的误解。这种误解,突出地表现为将学术与行政二分。现代政治学中分权的思想已经深入人心,但在具体的分权模式上,却有着分工与分立的极大不同。误将分权视为分工,这是一种较为肤浅的分权认识,不但不能实现真正的分权,可能适得其反。

以三权分立为代表的分权理论,构成了现代政治学的基石。其深刻意义绝非权力的简单分工,而是环环相扣的权力制衡机制[13]。这是因为,权力分工仅仅属于普通的管理行为,其实质就是一种工作的分工,如中国传统的三省六部制等等,这种权力分工也绝非分权机制。仅仅是分工式的分权,彼此各司其职,其结果只能是分别专权,甚至通过权力交换而走向权力的合谋,形成了所谓的官官相护,相互包庇,根本无法形成权力的制约关系。

追根溯源,三权分立的思想最早由英国早期启蒙家洛克(John Locke)提出,由议会和君主分别掌握立法、行政、处理外交事务的权力,以在维护君主政体的前提下反过来限制君主权力,从而避免专制政体,为社会民主开道。法国启蒙思想家孟德斯鸠(Baron de Montesquieu)进一步将分权机制诠释为行政、司法、立法的三权分立,为现代民主政治作出了科学探索,并在美国的建立历程中得到了成功的实践。三权分立的核心就在于:行政者不决策,立法者不行政,二者相互制约,权力相互制衡,只有双方都认可的政策,才可能被立法批准而执行,从而杜绝个人专制而最大程度地实现社会民主。而司法权的意义就在于对立法与行政权力的监督与裁判,从而保证了上述权力的正常运转。

大学的管理,在某种程度上也是社会治理的缩影,其治理机制同样必须走向分权,而非工作分工的权力制衡模式,这应是建立现代大学制度的核心或基石。可以说,大学权力的设计不民主,中国大学的自主权就永远无法真正实现。这是因为,虽然中国大学自改革开放以来,一直呼吁下放大学自主权的问题(即1979年12月6日《人民日报》发表了复旦大学原校长苏步青、华东师范大学原校长刘佛年等呼吁给高等学校一点自主权的相关文章),但呼吁的结果就是中国高等教育走进了权力的“怪圈”,所谓“一收就死、一放就乱”。究其根源,就在于权力机制的不当。正如英国人阿克顿(Lord Acton)的一句经典名言:“权力导致腐败,绝对权力导致绝对的腐败。”(All power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely)因此,真正下放高校自主权的前提就是:实现大学民主,建立现代大学制度。

纵观西方大学管理体制,基本上也都走出了个人专权的怪圈,普遍建立了民主决策机制。欧洲大学普遍形成了大学评议会(Academic Council)决策的管理体制,校长只是政策执行的负责人,不可能专断行事。如同国际政治体制有总统制、议会内阁制、委员会制、半总统制及其它中间类型等,中国高等教育内部管理体制也应在中国的具体国情下,走出一条民主管理的道路,这就是在尊重党委会领导的前提下,确立大学评议会的立法职权,与校长行政工作形成一种权力的民主制衡。

三、学术权力权在立法

将学术权力视为一种权力关系,关键在于理解这种权力何在。传统上人们总是将权力视为发号施令式的直接领导权,这种思维同时也将教授治校机械地理解为教授走向领导层直接参加大学的管理。应该说,这种简单化的认识,在理论上是错误的,在实践上更是有害的。

把权力视为直接的领导,将教授治校视为教授作校领导,这是比较具有“中国特色”的认识,也是最需要加以警惕防范的观念。的确,由于中国大学领导主要是由组织部门任命的,时常会出现一些专业化的行政干部走进大学领导的岗位,给人以外行领导的色彩。在此背景下,有些人更钟情于教授治校思想,试图以此来抵制大学领导的组织任命模式。

应该看到,随着近年来我党对教育规律认识的加深,这种情况已经有了很大的改观,中国现行大学领导,也基本上都具备大学教授的资质。然而,即便大学领导全部具有教授身份,管理体制依然故我,行政体制依然如故,这与理想中的教授治校,仍然大相径庭。究其原因,就在于教授校长并不等于教授治校,也不等于学术权力,教授校长所行使的,依然是一种基于行政的权力。因此,学术权力的本质,不在于权力层次,而在于权力机制。这也如同台湾学者李远哲的认识:“教授治校的理念没有错,错的是执行过程有偏差”“教授治校绝不是制造教授与校长的对立”[14]。

大学活动的本质决定了学术权力的广泛民主基础。从这种意义上,我们认为学术权力能够成为大学最为核心的权力,其实质就是确立学术权力的立法性质,即学术权力可具体体现为学者为大学立法的权力。政治学上对于权力的理解也是多样的,但是在人民当家做主的新中国,最高权力机关为人民代表大会。人民代表大会之所以拥有最高的权力,并不是它本身在行使权力,而是它是权力的制定机关,为权力立法。正是这种具有广泛代表性质的立法权,才赋予了行政活动的合法性。因而,就性质而言,立法权为最高的权力形式。

民主的实质,就在于决策过程的平等立法权,而不能泛化为简单的参与政策活动。事实上,正是因为我国大学民主机制的不完善,虽然建立有多种多样的民主形式,无论是教职工代表大会,还是教授委员会,它们都没有真正发挥出民主的决策功能。究其原因,绝非是这些大学教授们的“素质”差,而是民主的表达方式不够科学合理。若决策民主的方式仅仅是所谓的政策咨询之类的征求意见,事实上这些所谓民主意见是否被采纳却是没有任何约束力的,这就会经常出现中国式的民主误区:政策出台前的确做了大量的征求意见工作,但结果又如何呢?在一些政策制定者眼中,你有你的意见,我有我的主意。更有甚者,征求意见并非是为了虚心听取,反而成为了“引蛇出洞”的一种政治策略,便于收集“民意”而用于事后的政策解释。基于政策制定者的强大行政权力,政策的结果依然是专制的结果。

从比较的视野中也可以看出,在学术权力实体化的欧洲大学,校长工作自然就变得轻松。这是因为,他们无需再为复杂的管理决策而伤透脑筋,只需根据学术评议会通过的大学政策照章办事即可,工作反而有理有据。德国的大学校长就是这样的,“传统上,校长是由一个德高望重的学者担任,选其任校长的目的与其说是出于他的行政事务能力,莫如说是想以他来象征大学的崇高学术地位”。范德格拉夫说到这里紧接着又加了一句意味深长的点评:“这种管理结构,即所谓的校长政体,是成熟的高等学校的一个鲜明特点。”[15]

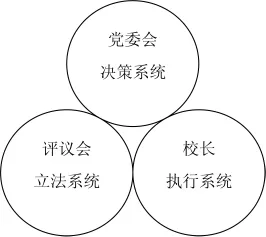

大学评议会行使立法职能、党委会决策把舵、校长等行政人员执行,这样的权力分立模式,充分体现了政治学上的权力制衡思想,又避免了权力简单分工的弊端,实现了学术与行政工作的有机结合。其关系可图示如下:

应该说,改革开放以来中国对于大学学术权力的积极研究与呼吁,有其特定的现实意义,初步改变了大学管理者对于学术权力漠视的局面。但是,学术权力的真正实现,是一个从观念到实践逐渐探索的过程,放开理论上狭义化的枷锁,恢复学术权力的本来面目,这也正是推动未来学术权力在中国有效实施发展的基本方向。我们应该看到,学术权力的基本规则就在于民主决策,其运行机制在于为大学立法。

[1] 伯顿·R·克拉克.高等教育系统——学术组织的跨国研究[M].王承绪,译.杭州:杭州大学出版社,1994:121.

[2] 伯顿·R·克拉克.高等教育系统——学术组织的跨国研究[M].王承绪,译.杭州:杭州大学出版社,1994:124-135.

[3] 约翰·范德格拉夫.学术权力——七国高等教育管理体制比较[M].王承绪,等,译.杭州:浙江教育出版社,2001:186-195.

[4] 苏云峰.从清华学堂到清华大学[M].北京:三联书店,2001:77.

[5] 张德祥.高等学校的学术权力与行政权力[M].南京:南京师范大学出版社,2002:21.

[6] 杨克瑞.中国高校的权力结构与监督模式[J].清华大学教育研究,2010(2):84-87.

[7] 胡四能.学术权力与行政权力并非对称的概念——对学术权力与行政权力二分法的质疑[J].大学教育科学,2007(1):46-49.

[8] 约翰·范德格拉夫.学术权力——七国高等教育管理体制比较[M].王承绪,等,译.杭州:浙江教育出版社,2001:44.

[9] 张宝泉.高等学校管理比较[M].长春:东北师范大学出版社,1998:277.

[10] 董保诚.教育法与学术自由[M].台北:月旦出版社股份有限公司,1997:148.

[11] 张宝泉.高等学校管理比较[M].长春:东北师范大学出版社,1998:296.

[12] 胡四能.学术权力与行政权力并非对称的概念——对学术权力与行政权力二分法的质疑[J].大学教育科学,2007(1):46-49.

[13] 杨克瑞.政治权力:高校管理研究的真空[J].现代教育管理,2010(5):46-49.

[14] 张银富.校园民主与教授治校[M].台北:五南图书公司,1999:52-53.

[15] 约翰·范德格拉夫.学术权力——七国高等教育管理体制比较[M].王承绪,等,译.杭州:浙江教育出版社,2001:24.