致谢言语行为中过度礼貌用语的顺应性解释

吴雪峰

(南京林业大学外国语学院,南京 210037)

随着社会文明程度不断地提高,致谢越来越广泛而频繁地运用在人们的日常交际中,成为搭建和巩固和谐人际关系的重要手段。根据Searle对言语行为的分类,致谢属于表达类(Expressives)。Leech从语言的社会功能角度对言语行为进行分类时,把致谢归为促进友好交际的言语行为。这一言语行为从根本上来讲是礼貌的外在表现形式之一。礼貌一直都是语用学追踪关注的一个焦点。1994年Du Fon等人在《语用学期刊》上发表了他们的文献统计数据,指出有关礼貌研究的书目有51页之多,大致分为三类:(1)构建礼貌相关理论框架;(2)探究某一具体文化中的礼貌概念与礼貌策略;(3)根据现有理论讨论礼貌在不同文化中具体应用的可行性。

然而,通过阅读和分析文献不难发现,绝大多数关于礼貌的研究都是基于礼貌程度不足以及礼貌弥补策略的分析,似乎从“礼貌过度”的角度进行的分析较为稀少。比如:

例1 我真是太太太……感谢你了!

例1中的致谢语是过度礼貌的一个典型例子。通常状况下致谢人只需说:“谢谢你了”即可;若想再进一步加深致谢的语气,可以加上一个“太”,即“太谢谢你了”。但是如果连续使用三个乃至三个以上的“太”来表达致谢,则显然是过度礼貌,带有特殊的目的性或会话含义,具有极高的意识凸显度。

本文拟在顺应论的理论框架内对致谢言语行为中的过度礼貌用语进行考察和研究,尝试回答以下两个问题:(1)致谢过度礼貌用语的具体表现形式有哪些?(2)这种特殊语言现象顺应机制具体是什么?

一、过度礼貌的界定

(一)过度礼貌的定义

过度礼貌(over-politeness)就是指在交际过程中出于特定交际需要,对话语表达方式进行礼貌性调整的一种策略。过度礼貌打破了某种社会条件下言语行为的恰当性常规,其话语常表现为超出了既定语用期望值形式;语言行为上表现为礼貌性表达的过量出现以及其他类型言语行为的共现[1]。我们认为过度礼貌现象大致可以分为两类,即积极礼貌过度和消极礼貌过度。前者侧重于说话人从正面对听话人表达强烈的感激之情,是发自肺腑的由衷的感谢;而后者则侧重于说话人从反面对听话人进行讽刺和挖苦,主要原因在于听话人有意无意中帮了说话人的倒忙而引起说话人的强烈不满。本文仅探讨更为常见的积极过度礼貌现象。

(二)致谢言语行为中过度礼貌的表现形式

致谢言语行为中过度礼貌用语大致可以分为4种类型,即:致谢语重复、后果假设、情感夸张、语码混用。

1.致谢语重复

所谓致谢语重复指的是实施致谢言语行为说话人重复使用表示感激的言语表达形式从而达到加强致谢语气,增加致谢的真诚性的目的。说话人认为仅说一句“谢谢”,不足以充分完全地表达心中的谢意;或者认为“谢谢”二字难以对听者形成积极的情感冲击,因而选择重复使用“谢谢”或与之类似的同义异形词汇来表达感激之情。如:

例2 a.谢谢老师,实在太感谢您啦!

b.我太感谢你了 …… 只有这么说……谢谢谢谢谢谢谢谢……

c.老王,衷心的谢谢你,我不知道怎么样来报答你,我只能在这跟你说句,我衷心地谢谢你,真是太感谢你了。

例2中的3句话都是通过致谢语的重复达到过度礼貌的语用效果,且不难发现从a到c,礼貌程度依次不断增强,充分体现出说话人表达感谢的诚意。根据格莱斯会话合作原则中的方式准则,“说话要尽量简要(避免赘述)”,违反会话规则则会产生一定的会话含义:有可能是说话人从听话人那里得到了数量不菲的“惠(benefits)”,也可能是说话人由于将从听话人那里得到急需的帮助而采用过度礼貌的交际策略。当然在某些特定的语境中也可能是说话人为了形成负面的讽刺效果,批评听话人帮了倒忙,或者做了让说话人利益受损的事情。

2.后果假设

这种类型的致谢过度礼貌是指说话人假设如果听话人未提供任何帮助有可能而带来的不利后果,以此来表达对听话人所给予的无私帮助的赞赏,主要用于强调所获帮助对说话人的巨大价值。通过语料分析我们发现这种后果假设可以分为两种情况:符合实际型与完全虚拟型。例如:

例3 a.Thank you so much.Without your help,I would never have solved the problem!

b.谢谢你了,老同学,没有你的资助这房子我肯定买不起了。

例3在直接致谢的基础上又假设了如果没有听话人的帮助会给说话人带来的负面或消极后果,即无法解题和买不起房子。这两种假设的后果在说话人的现实生活中是完全有可能发生的,因而属于第一种情况——符合实际型。

例4 c.要不是你及时赶到,我今晚就冻死在路上了。

d.真的要谢谢你的鼓励和安慰,要不然我心都要碎了!

与例3不同的是,例4中说话人的这些假设不仅仅与事实截然相反,而且还带有极强的故意夸大和虚拟色彩,主要体现在“冻死”、“心碎”等词汇的使用上,而这两个假设的后果显然在现实生活中不太可能真的发生,因此属于第二种情况——完全虚拟型。

上述两种情况虽然各有差异,但是他们所体现出来的说话人的目的却是一样的,即通过过度礼貌策略的使用,使听话人更强烈地感受说话人的诚挚谢意。而且完全虚拟型带给听话人的是更强烈的感情冲击,更多的心理满足。

3.情感夸张

说话人在向听话人表达自己的感激时有意强调突出自己的情感成分,夸张情感表达的程度,以使听话人真切地感受到自己致谢的真诚和热情,从而催生了过度礼貌现象。如:

例5(两个女大学生之间的对话)

女生A:呀,你帮我把早饭都带回来啦?太感谢了,我真是爱死你啦!

女生B:小意思……

例5中女生A为了表达对女生B帮她从食堂带早饭回宿舍的举动的感激之情而使用了“爱死你了”这样充满感情色彩的语句,明显带有情感夸张的成分。

例6 你的大恩大德,我一定做牛做马回报你!

例6中,无论说话人与听话人之间的关系是亲密还是远疏,“大恩大德”“做牛做马”这类言辞都融合了说话人的强烈情感,既是对听话人所作付出的夸大,也是对自己未来做出回报程度的夸张。

4.语码混用

语码混用指“同一句子、同一段话语、同一篇文章中出现两种或多种语码的交替使用”[2]。人们在致谢言语表达中也会出现语码混用的现象,且在书面语或网络用语中更为常见。如:

例7 MM太辛苦了,我真的是very感激,555555……

通过语码混用,说话人可以在很大程度上进一步拉近与听话人之间的距离,因为语码混用的外在表现就是语言的高度非正式性或随意性,使听话者感到自然、亲切富有幽默感,更加深刻地体会到说话人的感激之情。当然,这种形式的过度礼貌更多地出现在社会距离相对较小,关系比较亲密的交际双方之间。

二、顺应论视角下的致谢过度礼貌用语分析

语言顺应论(Adaptation Theory)是比利时国际语用学会秘书长Verschueren提出的一种语用综观论,从宏观的、全新的角度观察和理解语言研究的各个层面。他认为人们在交际过程中需要对语言的各个层面进行选择,或者说使用语言的过程就是选择语言的过程。Verschueren指出人们之所以可以做出选择,是因为语言的三大特性,亦即顺应论的3个核心概念:语言的变异性(variability)、协商性(negotiability)、顺应性(adaptability)[3]1-8。Verschueren 还提出了语用学研究必须囊括的4 个维度[3]65,即语境因素的顺应、结构选择的顺应、顺应的动态过程及顺应过程的意识凸显度。

(一)语境因素的顺应

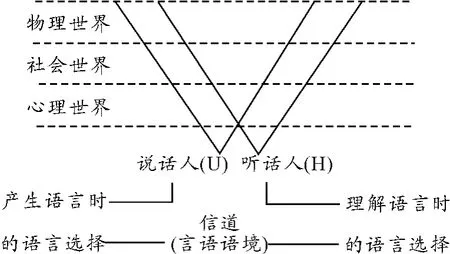

顺应论视角下的“语境”是语言交际的环境,具体指的是与话语相互顺应的一切因素或影响话语处理的一切因素[4]。语境由两部分构成,即交际语境和语言语境。其中交际语境由物理世界、社会世界、心理世界和交际双方构成。Verschueren认为就语用学的理论构建来说,重要的是交际双方的功能实体或社会角色,而非实际生活中具体的人。

在图1中,Verschueren指出三大世界中被交际双方视野触及的区域被激活或者被调用,从而产生适合当前交际实际的动态语境。从物理世界看,说话者正是因为考虑到交际双方所处的特定时间或空间因素而觉得有必要采用过度礼貌用语向听话者表达感谢之情,这种必要性的获得也从侧面体现了语言的变异性和商讨性。

图1 三大世界中交际双方的动态语境

例8 (引自《雷雨》)

鲁贵:大少爷,您是明天起身么?

周萍:嗯。

鲁贵:让我送送您。

周萍:不用,谢谢你。

鲁贵:平时总是您心好,照顾着我们。您这一走,我同我这丫头都得惦记着您了。

例8中鲁贵对周萍平时的关照表达致谢时还加上了另一层意思,即“从今往后我们都要惦记着您了”。正是考虑到周萍即将动身这一时间以及空间上的变化,鲁贵通过恰当的过度礼貌用语的使用,让周萍感觉到鲁贵并不会因为自己的离去而忽视或忘掉自己对鲁贵的平日的恩情。在社会生活中,人们总是有意识地根据彼此间的社会关系、社会地位等因素选择自己的语言表达方式。交际者的语言选择必须符合社交场合、社会环境和语言社团交际的规范因素[5]。下面是小说《日出》中的一个对话:

例9 潘月亭:是啊,只要你不嫌地位小,这件事我总可以帮忙。

李石清:谢谢,谢谢。你放心,经理,我总是尽我的全力为你做事。

潘月亭:好,好。

例9中,李石清考虑到了潘月亭是经理,社会地位明显高于自己而采用了致谢语重复这种形式的过度礼貌策略来表达自己对潘月亭的感激,这实际上是前者对社会权势关系的主动顺应,而此时的过度礼貌用语也不会显得累赘或者多余,反而会增进致谢效果,极大地满足听话者的积极面子,令听话者感到愉悦舒心。

最后,交际活动中的话语总是或多或少地受到心理因素的制约,从另一个角度来说话语也可以很好地帮助我们去推测说话人的心理状态,包括个性、愿望、动机、信仰、情感、交际意图等[6]。从这个意义上讲,致谢语中如果出现过度礼貌的表达方式,在很大程度上是因为说话人主动顺应自己心理世界的缘故,而听话人也可以从过度礼貌的表达中努力解读说话人的真实情感和内心世界。比如:

例10 母亲:芳,你回来了,走了这么久也不给家捎个信。

芳:生意太忙了。这不是回来了吗?妈,你看我给你买了什么。

母亲:花那个钱干什么。妈老了,也不趁穿这个。多少钱买的?

芳:不贵,一百八十块钱。

母亲:那么多钱,妈一辈子也没穿过这么贵的衣服。以后别再乱花钱了。你做生意也不容易。

芳:别那样说,你辛苦了一辈子也该享受一下了。

女儿芳出于孝顺给自己的母亲买了一件衣服,从表面上看,母亲在询问价格后对女儿的行为加以指责,“以后别乱花钱了”,这看似是对女儿发出的指令和要求,但是实际上,这恰恰是一种致谢言语行为,只是由于交际双方为母女关系,故而不可能以常规方式进行致谢,而是以嗔怪的语气表达自己对女儿的感激。母亲的后一句“你做生意也不容易”则是典型的过度礼貌用语,建立在前面已经完成的致谢言语行为的基础上,体现了母亲心疼女儿、怜惜女儿的心理。作为听话人的女儿芳也很容易从母亲的这些话语中了解到母亲内心的想法和活动,如此,母女二人之间的感情得以进一步增强。

(二)结构选择的顺应

Verschueren认为使用语言的过程就是不断选择语言的过程,这种选择发生在语言的各个层次:语音、音系、形态、句法、词汇、语义等等[3]。说话人为了达到自己的交际目的,需要根据动态的特定语境,选择符合实际情况和要求的恰当的话语表达形式。在致谢过程中,为了更强烈地向说话人呈达自己的感激之情,说话人往往会采取有别于普通致谢言语的话语结构方式,从而达到更好的交际效果。

上述“致谢语重复”就是说话人主动地有意识地选择语言结构的结果,以不断的重复“谢谢”等致谢话语表达感激,形成过度礼貌的语用现象。实际上,这种结构选择顺应上的重复还可以体现在其他表达形式上,比如:

例11 张全义:“大立,真辛苦你啦!这一趟一趟又一趟地,……” (皇城根)

为了对大立的劳动表示感谢,张全义在“辛苦你啦”的基础上,又使用了“一趟一趟又一趟”这种重复性的言语,既是对大立不厌其烦的辛劳的肯定,又能够让作为听话者的大立感觉到自己的劳动是有价值的,得到了受益方的认可。此外,大立还从张全义的过度礼貌致谢中极大地满足了自己积极面子的需求。

除“重复”这种形式之外,这里的结构选择顺应还体现在“省略”上,即在不影响和破坏交际语境的前提下,省略一部分词汇或表达方式来突出感激之情,向听话人表达“已无法用言语来表示感谢”的交际意图,从而进一步强化致谢效果。比如:

例12 愫方(慈爱地笑着):不要像个小大人似的想下去了,活着吃苦不为着小孩子们,还为什么呢?毛毛生下来,我来替你喂。我来帮你,不要怕,真到了没路可走的时候,我母亲还留下一点钱,我们还可用在小孩子身上的。

曾瑞贞(十分感动):愫姨,你,你的心真是……,我真是……。(北京人)

曾瑞贞本来想表达的应该是类似于“你的心真是好,我真是很感动”之类的致谢话语,但是有意无意地她省略了相关的表语,给愫方留下一种自己感动得说不出话来的印象,因而这也是过度礼貌话语中说话人主动进行语言结构维度上的顺应的具体表现。

(三)动态顺应

顺应论视角下的语境不是一成不变的,而是动态发展的,随着时间的推移不断呈现出新特点或新情况。因此,交际者需要根据语境的变化,主动地使自己的话语顺应具体语境的要求,即根据动态语境进行动态顺应。在致谢过程中,说话人也应当对当前语境做出正确的判断和估计,从而适时地转变自己的致谢的方式或程度,达到最佳的交际效果。一般说来,致谢过度礼貌层面上的动态顺应大致可以分为如下3种情况:

(1)普通致谢+过度礼貌

(2)普通致谢+过度礼貌1+过度礼貌2+过度礼貌n……

(3)过度礼貌1+过度礼貌2+过度礼貌n……

以上3种形式都是说话人审时度势地依照具体的语境要求动态地变化自己的致谢方式,前2种都是说话人感觉普通致谢在当时的情况下不足以完整表达自己的心情,或是在普通致谢结束后语境发生了较大的变化迫使说话人做出相应的致谢变化;第3种则是在没有普通致谢的前提下说话人直接地不断采用各种过度礼貌致谢方式表达感激之情。此外,上述3种情况还呈现出两大特征:一是纵向来看,从(1)到(3),说话人的致谢情感逐渐增强,特别是最后一种情况无需普通致谢过度而直接进入过度礼貌表达;二是横向看,上述3种情况的每一种都表明过度礼貌的动态顺应一般是做“加法”,而不是“减法”,即每一种情况下的礼貌程度呈递增性而非递减性。例如:

(A和B二人是亲密无间的朋友。在街上,A花了很大力气帮助B把自行车修好)

B(对A):呀,终于搞好了!谢啦!

A:小意思!

(此时A的父亲刚好路过)

B(对A):真是多亏你了,要是没有你,打死我也修不好这破车!

上述例子应当归属到情况(2),因为A和B是“铁哥们”,故而B先仅仅是采用了普通致谢方式,而A的回答也印证了这两人之间的关系已经亲密到根本无需采用过度礼貌的致谢方式。但当A的父亲刚巧路过并加入对话时,语境产生了一些变化,出于对A的父亲的尊敬和礼貌,B在之前已经完成普通致谢的基础上又增加了“后果假设”这一过度礼貌表达方式,是典型的动态顺应语境的结果。

(四)顺应的意识凸显度

Verschueren认为语言使用的过程就是选择语言的过程,而语言的选择或多或少都会受说话人意识的支配,这便是顺应的意识凸显度。相对于普通致谢方式而言,过度礼貌的致谢表达具有高意识凸显度,是说话人为了更好地突出表达自己的感激之情,主动地、动态地顺应语境,刻意采用超越普通致谢的过度礼貌话语,从而寻求更好的交际效果,建立更和谐的人际关系,这一现象在东方文化中尤为突出。从这个意义上讲,致谢言语行为中的过度礼貌用语是具有高意识凸显度的。

三、结束语

在致谢言语行为中,过度礼貌现象已经相当普遍,并呈现出多样化的形式。在顺应论的框架下,我们发现过度礼貌实际上是说话人主动顺应动态语境的要求,并根据语境不断改变过度礼貌语言表达形式的过程,是说话人在高意识凸显的支配下为达到更佳的致谢效果而做出的积极努力。

[1] 张建丽.互联网上致谢行为的过度礼貌[J].宜宾学院学报,2011(4):90-92.

[2] 杨永林.社会文化,词语为镜——社会文化因素与语境使用关系[J].外语研究,2004(1):13-18.

[3] Verschueren.Understanding Pragmatics[M].London:Amold,1999.

[4] 何自然.语用三论[M].上海:上海外语教育出版社,2007.

[5] 熊永红.称呼语超常规使用的顺应性分析[J].外语学刊,2010,6:53 -55.

[6] Verschueren.Pragmatics as a Theory of Linguistics Adaptation [J].Journal of Pragmatics,1981(1):66.