气候变化传播:历史、挑战、进程和发展方向*

[美]Susanne Moser 著,赖晨希 译

(Susanne Moser Research & Consulting,Santa Cruz,CA,U.S.)

“真理和正义自然比他们的对立面强一些。”①译文摘自亚里士多德:《修辞学》,罗念生译,上海:上海人民出版社,2007年版,译者注。——亚里士多德(摘自《修辞学》第一卷,公元前350年)

大约2300年前,古希腊的两名智者就公共传播的相关价值及适当形式进行了辩论。其中一人是柏拉图,他偏向于一对一的对话,以阐明重要问题并系统地辨认真理,从而由此获益。他极其不喜欢那个时代的公众演说家,认为他们操纵大众,不关心真理。他的学生亚里士多德则恰恰相反,他没有否认苏格拉底式对话的重要性,但也看到了知识分子向普通公众进行传播的巨大潜力,并相信这件事在伦理上的可行性。他认为这样的说服需要的是演讲者的道德魅力、受众被激发的激昂情绪以及逻辑严谨、内容真诚的演讲措辞。无论如何,时间会揭示什么是真理和正义,将诚恳的演讲从其虚伪的对立面筛选出来②Aristotle.2008(350 B.C.E)Rhetoric.FQ Publishing.ISBN:1599865661.。

研究者们指出这个时代最让人担忧的问题之一就是气候变化。关于这一问题的传播随处可见,吸引着公众和政策制定者的注意。研究者试图让人们意识到这一问题的紧迫性以及采取行动的必要性,但是,仍有一些人用歪曲的或完全失实的内容,试图说服人们怀疑气候变化问题的真实性或严重性。从人类目前对地球生态系统地质方面的影响程度来看③Crutzen PJ,Stoermer EF.The“Anthropocene”.IGBP Newsletter 1999,41:17 -18.,如果等到气候变化的重大影响完全展现出来再去评判谁的论断是正确的,恐怕并不理性、不明智,从预防原则的角度来看也是不道德的。

现在,我们关注的焦点应该放在如何传播气候变化这个全球性问题上,虽然其确定性和直接影响不如其他更常见的问题,但却远比之前的其他挑战具有更加深刻的含义。根据现有的科学认知,气候变化会破坏许多物种赖以维持生命的系统,甚至显著地减少人类的数量,并为社会体系带来意义深远的改变、挑战和危害。同时,还需要我们充分、合理地去应对从未有过的合作,艰难的权衡,以及政策创新、新技术、新的思维方式和行为带来的各种挑战。本文关注的焦点是,有效气候传播的已知认知、既存假设和未知可能。

一、气候变化传播的历史

20世纪80年代中后期,人为气候变化最早于出现在公共议程中,气候传播随之得到广泛关注。早期的传播视角较为狭窄,更多关注科学发现和对政府间气候变化专门委员会(IPCC)定期发布报告等问题的综合报道,有时也报道极端的气候事件,以及高级别会议或者政治峰会的情况①Weart S.The Discovery of Global Warming.Cambridge,MA:Harvard University Press;2003.。但很快人们发现,气候变化的影响可能在世界各地无处不在,影响深远。如果全球气候变化的严重后果确实像许多科学家所预测的那样,那么减少温室气体排放和限制产生碳排的土地使用,将成为迫切的法律要求。许多与维持高碳排放有直接利益关系的代表(如化石能源企业)会站出来,不承认气候变化的事实,否认减排政策的必要性。他们会雇用信誉度不高、资质不足的科学家和别有企图的智库,利用大众传媒的传播扩散效应有意误导舆论,并通过游说政治家故意给公众制造在气候变化问题上科学认识不足、缺少科学共识等印象,从而改变公众对全球气候变暖的诸多证据的解读。当然,也有人坚持相信不断出现的证据及严重影响带来的危机感,从而肩负起重任,努力提升公众意识,加强公众理解与参与,倡导政策改变。大众传媒作为信息输出方,长久以来被“平衡”规范束缚,对以上两者的观点都进行了报道,通过报道双方的观点交锋,帮助塑造和夸大了气候变化议题被视作尚未被证实的科学的形象。这种报道使公众在气候变化议题上得到了一定程度的教育,但同时也使公众的注意力被分散,过于关注交锋中复杂的科学问题。在这个过程中,媒体对气候变化问题的关注周期直接影响了公众在这个问题上认知和意识水平的起伏。因此,公众对气候变化问题的基本认知仍停留在表面层面,而且经常被不断地调整、修正。

今天,科学认知已有二十多年的长足进步,科学界在气候变化问题上的共识度也大大提升,气候传播不再只是一场“专家间决斗”的比赛。媒体报道有了长足的进步,至少在一些发达国家,公众对气候变化问题的认知已经达到了较高水平。不同的人对气候变化问题的担忧程度、对问题的紧迫性和重要性的感知大不相同,整体上人们对气候变化的起因和风险的了解仍然十分有限。尽管少数怀疑论者仍残存在社会的各个角落,但对这一问题的公开争论已不再局限于争论气候变化是否发生,是否是人为引起,而是提升了好几个层次。公众话语也不再只是停留于气候变化对物理、生态系统的最基本的影响方面。基于减缓气候变化这一议题的政策辩论在各个层面已经随处可见,并在2009年12月哥本哈根的国际谈判时达到了高峰,美国的重新加入使围绕《京都议定书》后续条约的讨论得以继续进行。气候变化影响的证据不断出现,其明显的态势和增加的速度超过了人们之前的预想,同时,对各方在应对气候变化中应负责任的深入认识,也使得气候变化适应这个议题在媒体和政策辩论中得到越来越多的重视。

这种超越了科学和政策议题,或不止局限于科学和政策领域的气候传播活动揭示了公共话语的本质:传播者希望利用更多元的平台和渠道、更广泛的信息源和多种框架,使信息传播抵达更多受众。因此,这一议题比几年前更加深入地渗透到社会的方方面面。

许多国家、省和国际机构已经制定了自上至下的气候传播战略,并启动了相关工作。这些战略的目标包括教育、公众意识提升和行为方式改变。英国、加拿大、日本、澳大利亚的维多利亚、美国的加州、欧盟和联合国开发计划署(UNDP)都开展了此类活动。在其他国家,例如美国,还没有组织国家层面的大范围的气候传播活动,不过自下而上的活动也非常活跃,但目前大部分仍比较杂乱,有时还相互矛盾。

相比气候变化科学而言,气候传播研究在学术界规模尚小但增长迅速。直接参与传播气候变化和希望通过理论和实践来支持这种传播努力的人,都注意到了气候变化传播研究的迅速增长。现在气候传播领域已有数目可观的文献可供查阅和整理,需要开展更多的研究来进一步完善这一学术领域。

二、气候变化传播的挑战

首先,有人可能会问,气候变化传播与环境传播、风险传播、健康传播和政治经济等话题的传播有何不同。在这些方面积累的经验不能直接应用到气候传播吗?毕竟,在过去的三四十年里,发达国家的公众已经习惯了环境信息和健康警告,他们的生活中充满了市场营销和各类倡导行为改变的活动。发展中国家也在开展一些教育和倡导公众行为改变的活动,以改善公众健康,创造更好的经济发展机会,影响具有风险性的行为。这些相关研究都已经存在,真有必要再对气候传播进行特殊的学术关注吗?

确实,如果气候 传播者可以熟练运用已有的传播学和行为学等研究成果的话,这个领域可能已经有很大的进步。但是,大部分早期的气候传播者都是物理学家和环保人士,他们虽是专业群体,但不一定了解社会科学。由于专业化、学科边界、制度约束以及其他专业分类的限制,实际从事传播实践和研究传播的人之间并没有进行充分的交流。那么,除了制度和经验上的障碍,有没有什么源自气候变化问题自身的根本原因,以及人类与气候之间的相互作用,使得传播气候变化较传播环境、危机或者健康问题而言更具挑战性呢?事实上,气候传播的确因某些十分具有挑战性的特性而变得更加棘手。

(一)缺乏可见性和即时性

气候变化问题的第一个特性显而易见:公众无法直接看到气候变化的起因。这种可见性和即时性的缺乏体现在不同的方面。最根本的原因是化石燃料或者土地使用过程中产生的温室气体事实上是无法可见的,也不会对人体健康造成直接和即时的影响。因此,引发气候变化的污染物与引发空气或水污染的截然不同(参见澳大利亚维多利亚省政府发起的“YOU HAVE THE POWER”倡导活动,该活动旨在克服这一障碍 http://www.youtube.com/watch?v=6EgSEAnE -M)。

缺乏可见性和即时性的第二个方面体现在气候变化的起因和影响之间存在的时间及地理距离①Kirkman R.A little knowledge of dangerous things:human vulnerability in a changing climate.In Cataldi SL,Marick WS,eds.Merleau-Ponty and Environmental Philosophy:Dwellings on the Landscapes of Thought.Albany,NY:SUNY Press;2007,19-35.。排放温室气体不会立刻导致巨大的可见的影响。相反地,个人行为产生的碳排放,甚至单个国家的碳排放,都相对影响较小,只有对大气产生的累积效应才会导致大气、天气和气候模式产生可监测、可溯源的变化,并最终影响物理、生态和社会系统。今天我们观察到的很多变化,都需要数十年的系统性监测来寻找长期变化的迹象,从而区别于较为短期的——如每日、每季甚至每年——对天气、气候和环境的显著波动的感受。对于业余的观察者来说,短期的变化直观上胜于平均的微小变动,所以毫不让人惊奇的是,很多人很难清楚理解天气和气候(通常被定义为带有地域特征变化的“平均天气”)的关系。而且,气候变化的许多早期迹象已经在基本无人居住的地区被检测到,如高海拔的北极、珊瑚礁和其他城镇人口没有接触到或持续观测的生态系统。这些问题目前看来离我们很遥远,没什么关联,所以和立即可以被感受到的生理、专业经济和社会需求相比,更难得到人们的关注。心理学研究表明,直接感受和即时需求几乎总是强于非亲身的经历或抽象的数据。正因如此,一个异常寒冷的冬天就能降低非专业的人们对于全球变暖正在发生这一事实的确信程度。

缺乏即时性的第三个方面在于,大部分的现代城市人口都与气候和物理环境相对隔绝。人们一天中大部分时间的生活、工作、学习和玩耍都发生在人工控温的建筑里,坐在恒温的交通工具里,穿行在被我们彻底改造的地面上,基本上不花费时间去留意观察自然,或与之互动,因此也很难发现微妙的、不断增加的被称之为“缓慢发生”的环境改变②Glantz M,ed.Creeping Environmental Problems and Sustainable Development in the Aral Sea Basin.Cambridge,UK:Cambridge University Press;1999.。有些人可以通过结构性的手段,或对抗气候变化的保险(如岸线防护、粮食保险)来保护自己,他们对于气候变化及极端状况的接触和敏感性被进一步降低,因而会忽略任何变化。

(二)延迟性或缺乏采取行动的成就感

气候和社会体系反应迟缓,碳排放又具有累积性,这也使得采取减缓措施与控制气候变化(比如恢复更稳定的气候,减少极端天气事件等)之间的联系并不那么直观。事实上可以确定的是,即使大量减排措施得以实施,也没有任何人能看到目前的地球气候回复到工业化前的状态。甚至我们假设(为了简单起见,这里的假设与事实相差很远)温室气体的排放和吸收速度、相关的气候和环境均达到平衡,依然无法使之实现。这一事实在气候传播中至今仍很少被提及,在今后的长久发展中,这对公众和政策制定者而言,会造成认知、心理和政治上的巨大的挑战。

(三)认知局限与技术进步之间的较量

气候变化的传播者经常会碰到质疑人类行为能改变全球气候的人。从大脑发展的进化角度来说,这样的质疑是可以理解的。旧石器时代的人类与周围环境关系密切,随时面临危险和挑战。只有那些具备深刻认知和生活技能的人,克服了身边的危机,才有机会适应更长期、更缓慢的挑战。也就是说,只关注当前既是理性的,也是一项进化的优势。

很多世纪之后,人类的技术力量突飞猛进,但日常反复实践的认知能力却没有同步发展。这样的矛盾与复杂的社会经济学以及文化变化、教育缺失、信息技术的进步、信息过载的普遍现象混杂在一起,而人们对信息的认知加工日益肤浅化,只关注眼前事物,不再认真系统地评估所有相关信息,不再在采取行动前考虑其会导致的长期影响,又加剧了这种限制。

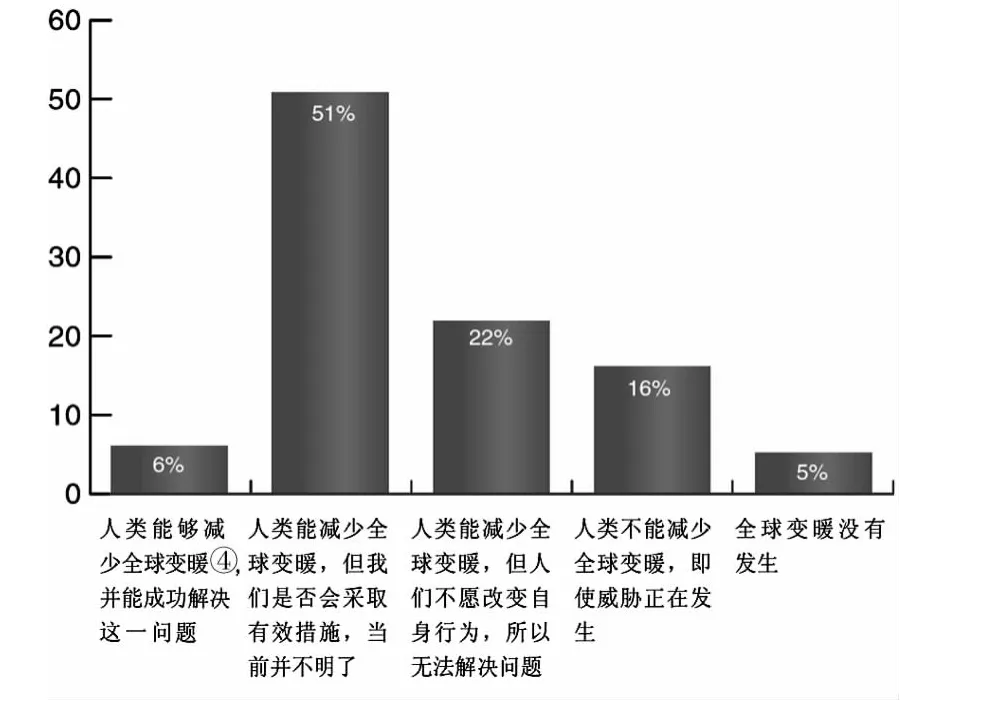

目前的挑战是,要说服人们相信人类可以引起全球系统性的变化,并能想出并尽快实施有效解决问题的适当措施。有一个实验可证明人们曾深切怀疑人类是否能彻底解决气候问题。2008年秋美国曾做过一项全国范围的调查,研究者发现,尽管许多人都表达了降低个人能耗的意愿,仍有89%的受访者表达了自己的疑虑和对于人类解决气候变化的决心和能力的悲观(见图1),69%的人不相信个人行为会带来什么改变③Leiserowitz A,Maibach E,Roser- Renouf C.Climate Change in the American Mind:Americans′Climate Change Beliefs,Attitudes,Policy Preferences,and Actions.New Haven,CT;Fairfax,VA:Yale Project on Climate Change,School of Forestry and Environmental Studies,Yale University;and the Center for Climate Change Communication,Department of Communication,George Mason University;2009a,p.56.。这种态度,再加上故意拖延的策略、出于狭隘个人利益的政治抵制,以及深植人心的对已有问题的否认和压制,很有可能会成为一个自我应验的预言。

图1 世界能否减少全球变暖?

(四)气候变化的复杂性和不确定性

气候变化的另一个特点是它显著的复杂性及由此导致的不确定性,因为人们并没有充分理解这一现象,也不能准确预测它。不确定性主要是源于以下几个方面:数据方面的缺乏、人们在理论层面对环境系统内部的相互作用的理解不充分、用模型不能充分完全地再现自然、电脑的处理能力有限,以及体系内部的运转过程所固有的复杂性。除此以外,人类本身又具有自由意志和反思能力,所以当人类也加入到这个复杂的体系中时,根本的不确定性和深层次的无知就更加明显。

在过去二十余年中,科学发展在认识气候变化问题上有了长足的进步,比如政府间气候变化专门委员会(IPCC)的第四次评估报告达成了共识性结果。然而,在气候传播的政治中,不确定性仍然被无数次地拿出来作为推迟行动的理由。正如之前所说,有些旨在维持化石能源使用以谋取暴利的人故意让公众认为科学共识还未达成,使其对气候变化的程度和起因更加不确定,从而误认为观望态度才是最负责、最科学的行动。与之相反,有些科学家意识到不确定性的存在说明这个问题可能已经超出预期,考虑到人们可能灾难性地低估了风险的严重性,他们已经在呼吁要加快行动的速度。

从对一般受众进行气候传播的角度看,他们远离国内或国际层面的决策杠杆,在他们眼中,气候变化问题是全球性的、复杂的、不可见的,他们更关心近在眼前的养家糊口、教育、工作、健康、医保等问题。大部分人(甚至是科学工作者)作为个体不能甚至永远不会完全想清楚气候变化这一庞大问题的科学复杂性和不确定性,更不可能系统性地来处理这个问题。即使人们接受了科学共识,仍有其他的复杂问题尚不能被确定,如技术是否可行、对环境是否有益、经济是否负担得起,以及减排和适应措施是否有效。在气候传播时需要强调这些复杂议题,并对其进行逐条解释,但目前这样的讨论还太少,仍有很大的对话和提升空间。

实际上,遥远、复杂且不确定的气候变化,是可以和更为突出的身边的日常挑战有效联系在一起的。在传播过程中传播者需要就技术经济效益、环境和道德的复杂性,以及由此引发的不确定性进行更加清晰的说明。显然,面对各种各样的不确定,目前缺乏更好的引导。不过,如果让善用心理暗示和启发的人来“处理”人们的认知和情感复杂性,对适当应对气候变化来说也是不合适的。

(五)需做出改变的信号仍不足够

如果气候和环境仍未发出明确的信号让普通人意识到地球和人类正面临着重大的挑战,社会也会发出“信号”来提供相关信息和“早期预警”系统。其中一个常见信号就是当地的货币。然而,因为缺少与高油价这样人们关心的热门话题的关联,这样的信号往往被完全忽略。

今天,气候变化和“自由”碳排放是市场失败的主要例证之一。目前只有某些国家和地区正在尝试给碳交易定价,如欧盟和美国东北部的碳市场、芝加哥气候交易所、挪威的碳税,以及德国绿色税收改革等。其他经济信号,如税收激励以及其他自发的行为都过于微弱,无法深入影响不同人群。

其他可能促进个人行为和国家政策改变的信号有:强有力的领导、统一稳定的信息传递、气候政策的公共优先化、言行之间明确的高度统一、清楚明白的社会准则,以及将“气候保护”作为一种社会优良素质进行鼓励宣传。在许多国家,尤其是美国,这样的信号直到最近才开始出现,而在其他许多国家仍没有类似迹象。

(六)利己主义、公正和人类共同的命运

当然,缺乏明确信号的部分原因在于,社会中许多权力部门和力量出于利己主义的考虑,坚持要维持现状。这种利己主义可能是西方或西方化社会中绝大多数人无意识的行为,目的是要捍卫他们舒适的现代生活,或者也可能如迪金森(Dickinson)①Dickinson JL.The people paradox:self-esteem striving,immortality ideologies,and human response to climate change.Ecology and Society 2009,14:34.Available from http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss1/art34/.所猜测的,特殊利益群体为保护其经济财富而有意地误导人们,从而导致他们走向灭亡。利己主义正是人们为避免这种情况的选择。虽然诸多利己主义的因素阻止人们对气候变化有所作为,但同时也有人认为对气候变化采取的行动是个人的或公民的责任、义务,或是为了社会的公正。因此,这些动机也可以看作是“利己主义的”,它关系到个体可能希望得到的某种潜在价值和特殊身份。当然,面对其他人、国家、种族或下一代,一个人如何看待自己在广泛社会和生态环境中的角色和行动、权利和责任,是令人困惑的“道德上的”不确定。事实上,气候传播面临的最大挑战之一就是帮助人们驾驭这些复杂性,在可能的对话平台上,开发有吸引力和趣味的叙述方法(可以是世界观、意义深远的故事或现代神话),来帮人们看清自身在人类和地球共同命运中的角色和位置。

从地方到全球,这些议题自觉或非自觉地影响着气候变化的辩论以及人们对气候科学的解读。气候公正的许多方面面临着狭义的利己主义的挑战,人们对现有的气候变化知识也缺乏更深入的了解,这一情况影响到了政治领袖和普通公众,阻碍着他们清楚认识一个事实:没有人能逃离自己为自己创造出的未来。

三、气候变化传播的重要性

认识到气候变化传播所面临的挑战是非常重要的。首先,对普通的受众来说,气候变化难以察觉,也难以理解,因此为了给受众更准确的认知打好基础,需要传播者找到更清晰、简单的比喻、意向、心理模型和吸引人的话语框架。

其次,无论专家认为气候变化问题是如何确定和紧要,在现在和不远的将来,它对大部分受众来说,还是一个温和而模糊的问题,无法和更直接的经验相提并论。也就是说,普通受众需要接受丰富清晰、足够强有力和连续的信号来支持必要的改变。因为认知会存在障碍,人类本性会发生断裂,气候和社会体系依然落后,还有其他问题也一直在分散我们的注意力,这些都使得我们不能小看这个任务。

再次,尽管就很多方面而言加深教育和提高科学素养十分必要,也受到欢迎,但如果认为人们仅仅缺乏教育、信息或对气候变化的理解,认为这些缺失能够被弥补,能用某种方式强制普通人去理解相关发现,由此能使能源消费和碳足迹自动减少,那就太简单化了。问题的复杂性在于,社会性一直交织在普通大众和政策制定者对科学知识的使用过程中。可行的知识和机制可以将理解和担忧转化成行动,但这一过程必须通过传播和支持机制实现。即便如此,如果某个综合性的政策(同时包括减排和适应两个方面)想要实际地降低温室气体浓度,但却无法提出一个清晰的图景来说明情况的紧急性、问题的可解决性,以及彼此息息相关的地球居住者们面临着怎样共同但有区别的命运,就不可能获得任何层面上的政策制定者和公众的支持。

最后,科学家作为知识持有者、传播者和解读者一直具有特权地位。要想更有效地传播气候变化,科学家和其他传播者必须加强对传播这门学科的了解和把握。很明显,高级知识分子和兴趣、动机多样的普通公众之间的交流需要持续的努力,以期加深公众理解,推动公众更多的建设性参与。

四、气候变化传播过程中的关键要素

传播气候变化的挑战又把我们带回到了亚里士多德,他提出了关于传播的最早的理论之一。在《修辞学》中,他并没有将自己局限于传播者和接收者之间信息的机械交换,而是像很多现代传播领域的理论家一样,他提出了传播的几个心理上的影响,包括受众如何处理信息,传播者和受众之间的互动,传播者的修辞技巧和可靠度,所传递的信息的实际内容和含义,以及这样的修辞互动在更广泛的社会环境中的作用。

从神学到人文学及早期修辞研究,到20世纪初在心理学、人类学、认知科学、语言学、计算机科学和信息理论领域进行的更科学的研究,再到新闻学、大众传媒和广告学等以实践为导向的领域,历史和现代的传播学研究在不同领域提出了很多规律。总之,这些规律为传播的过程及其在社会中的角色提供了不同的理解,可能并不总是一致,但都十分关键。

从这样庞杂的工作中,我们认识到,如果想更全面地了解进行有效气候传播的挑战和机会,必须考虑几个基本问题:

·传播的目标(范围和目的)是什么?

·受众是哪些人(个体、特定族群、特定利益团体或社会经济领域等)?

·这个议题是如何构架的?使用了什么语言、比喻、意向等?

·传达了什么信息,如何才能使内容最有用、最易懂?内容也与气候变化信息的来源及其可信度有关吗(例如是直接来自政府、媒体、科学家,还是来自科研机构、环保或发展类NGO、企业)?

·谁是传播者(如政治家、科学家、倡导者、权威、商人、名人、不同民族或社会经济背景的人、不同年龄的人)?

·通过什么渠道、哪家媒体、什么模式来传播?

·如何知道传播是否达到了预想效果?

回答这些问题仅仅是开始回应气候传播的一些挑战和机遇。对传播者和受众要有更进一步的了解,必须要保证两者之间的信息传递或对话达到了互动的初衷。下文将继续详细讨论这些问题中的重点,以及我们从气候传播研究中已经了解的知识。

(一)传播的目的和范围

气候传播的目的是首先需要考虑的关键问题。在传播实践的背后可能有许多不同的目的,一部分由传播者的意图决定,一部分受文化的影响。比如在英国,政府帮助个人行为改变是传统文化更为接受的方式,这一点明显地体现在其两个倡导活动中:“明日气候——今天挑战”(参见 http://www.campaigns.direct.gov.uk)和“二氧化碳行动”(http://campaigns.direct.gov.uk/actonco2/home.html)。在美国则恰恰相反,民众不愿意参与有时被戏称为“社会工程”的活动,尤其是该活动如果倾向于减少消费,民众会更加排斥。

简言之,如果暂不考虑三者有可能互相交织或彼此支撑,又或这些目标是否很容易达成,传播的目的可以被划分为三类。做出这样的区分是为了说明预期目的对传播过程的设计和要求有很重要的意义,通过评估传播过程的有效性,可以判断预期目的是否确实达成。

第一类本质上是告知和教育人们气候变化的相关知识,包括科学事实、起因、潜在影响和可能解决办法。同时,传播的目的也可能是提高人们对气候变化基本科学共识的理解,或帮助人们识别气候变化问题的严重程度。传达信息和普及教育为主的倡导活动还可能有另一个目标,即通过教育让人们明白同时涉及减排和适应的综合危机管理的必要性。在某种程度上,报道基础知识的新闻属于这一类,因为这类新闻不是为了告诉人们如何回应问题,而只是把最新的进展告诉读者和观众,因此至少具有基本的教育功能①Major AM,Atwood LE.Environmental risks in the news:issues,sources,problems,and values.Public Understanding of Science 2004,13:295-308.。过去许多传播上的尝试都认为将简单的气候变化的知识(尤其是气候变化科学)告知公众,就足以改变其观念和态度,从而鼓励公众采取行动。但事实从根本上对这种假设予以了否定:人们对气候变化的关注和态度,与他们相关的行为之间一直存在脱节,比起其他一般性的问题,气候变化在所谓“态度—行为差距”上要更大一些。

传播的第二类基本目的是达成某种形式和程度的社会参与与行动。这样的参与可能是行为上的(消费相关的行动)和政治上的(公民行动),比如积极支持某个特定的政治家、政策或项目。与第一类倡导活动的基本区别在于,这些倡导的目的并不仅仅是思维上的接触和互动,而是要促成主动的行为参与。这就要求将气候变化和其应对行动个人化、本地化、紧急化。倡导活动意图刺激个体针对问题采取行动,赋予他们力量,并使他们能够将价值观和意愿转化成实际行动。这些活动可能用文字和图像来说明什么可以做,尤其会将这些行为描述得相对简单,能对个人和社会有所益处(比如成本的节约、获得更好的生活方式、更多的社会认可、心灵的平静等)。或者,如二战期间同盟国在战时动员时所做的那样,倡导者可能会描绘一种“危在旦夕”的情形,将参与活动和深层次的价值观联系在一起,如爱国主义、国家安全、做一个好邻居或团队成员、自给自足等①Schultz PW,Zelezny L.Reframing environmental messages to be congruent with American values.Human Ecology Review 2003,10:126-136.。

传播的第三类基本目的重视更深层次的东西,希望不仅能达成政治行动或特定的行为改善,而且能够在更广泛的层面上带来社会规范和文化价值的改变。即使人们在态度和行动上一直存在差距,深层次的价值观能很好地预测许多重要的社会和环境的行为意图(尽管定义这些意图的行为还阻碍重重)。换言之,通过早期教育、后天的有效干预和某些行为规范的渗透式塑造,从根本上而不仅是在特定情境下对行为施加影响,确实可能重新创立或改变现有的社会模式,塑造不那么高消费、高耗能的生活方式,围绕家庭规模和再生产推动新的价值观和理想,为公众广泛接受政策干预打好基础。如果同时还施行支持性政策、基础建设、价格信号和技术改进,这样的努力能造成的影响将比第二类目的深远得多。为了实现这类目的,应鼓励对话形式的互动,可以让受众参与到塑造可持续发展社会的新生活方式和愿景中来,而不是仅给公众“下达”某种居高临下的权威指令让其执行。

根据想要达成的目的,传播倡导的范围可以是相对较窄的、特定行动定位的,也可以是动员大众;它可能有时间限制,也可能承担长期的责任。尽管在改变气候变化相关的认知、态度和参与水平上已经有了长期的努力,但大多数关于气候和能源的倡导活动都很短暂。要加深气候传播和研究,相关倡导活动应该从一开始就确立明确的目标,来帮助指导其后的选择,以促成有效的传播过程。

(二)受众

目的和受众选择是紧密相连的。尽管在考虑决定传播过程的所有要素时,传播专家和研究学者一再强调受众的重要性,但一直以来对气候传播过程中的受众需求和差异的关注是有限的。其原因可能在于气候变化议题的本质——这一议题最初由科学家将其视为科学知识进行传播,通过大众传播渠道进行传播时,不仅没有“营销传播”的能力,传播者中也缺乏传播领域的专家。

对受众需求的关注更多地来自不同受众本身,和科学家以外的传播者“将气候变化变成自己的东西”的行为。面对气候变化带来的空气污染,政府中不同层面的政策制定者、商人、宗教领袖、环保主义者和少数遭受空气污染的人,有各自不同的有关气候变化的利益诉求和目标,需要不同的信息,对议题的构建各不相同,他们代表不同的价值观,措施和行为也各不相同。

近来,气候传播研究界对不同的受众做了大量受众细分研究和面向特定受众的传播的案例研究,发现不同的受众需要不同的框架、目标、信息和传播者。用定制的传播方式吸引不同的受众,可以与受众产生共鸣,也能让不同的受众联合起来,一起向理想的共同政策目标努力,这是一个非常重要的策略选择。

(三)框架

如果设立了特定的传播目标,也选择了受众,传播中不可缺少的要素就是如何讲述气候变化的故事,它将影响受众如何去解读被提供的信息,以及重要的策略选择。框架可以界定问题,提供解读问题的视角,甚至帮助我们理解该问题的某些方面,忽略其他一些方面,而且我们会发现,框架对于被传播的信息具有何种程度的说服力能够产生深刻影响。

框架的灵感可以来源于文字、图像、符号,也可以是非文字的线索,如传播者、音乐、语调和姿态。比如,有一种框架是将气候变化的威胁描述得比恐怖主义还严重,将9·11袭击和卡特里娜飓风的灾难图片予以同步展示,选择美国前中央情报局局长詹姆斯·伍尔西作为发言人,把气候变化视为极端议题和国家安全的威胁。另一种框架看重宗教式的语言,认为人类的责任是做上帝所造之物的管家和社会公正的护卫,要保护贫穷和脆弱的人群(见 http://www.creationcare.org/)。“耶稣会鼓励什么”活动的宣传是“关爱所造之物”框架的一个例证(http://www.whatwouldjesusdrive.org/)。简而言之,特定的框架能够与特定的受众产生共鸣。由此,这些框架可以动员个体行动,集合其他人一同抵抗或反对②Moser SC.In the long shadows of inaction:the quiet building of a climate protection movement in the United States.Global Environmental Politics 2007a,7:124-144.。正因如此,框架是非常重要的传播选择③Nisbet MC.Communicating climate change:why frames matter for public engagement.Environment 2009,51:12 -23.,会对传播的说服力、公众的态度改变、信任和参与产生巨大的影响。

今天,仅通过一种框架传播高风险的议题,是影响甚至破坏气候传播的一个挑战。比如在美国、英国和澳大利亚,有一些不认同气候变化的人,利用框架的力量倡导不要采取行动。这些人熟练运用责任、经济保守主义、不确定性等相关框架,使一部分受众一直怀疑气候变化的真实性、紧急性及其主要传播者的动机。在大部分公共政策议题中都存在不止一个框架,它们争取不同的受众的关注,并获得不同程度的成功。有时,成功利用框架可以建立更广泛的联盟,但也有一些多层次的框架可能让人产生困惑,导致支持者减少。

(四)信息

无论气候变化传播如何构架,仍然需要回答传达什么样的信息的问题。“我们要给人们什么样的信息?”对于这类问题的第一个回答可能让人很不满意,即“看情况”。然而,这是唯一一个在抽象层面真正恰当的答案。要告诉受众什么样的内容取决于以下几个方面:受众是谁(包括价值观、态度、关注点、对气候变化的认知、语言习惯、个人和社会愿景等),谁来传递这些消息(传播者的特性和接受程度),信息传播的渠道,受众接受信息的地点和环境,受众怎样处理收到的消息,传播的目的(如预期结果、听众影响这些结果的机会和他们采取这些措施时面对的障碍)。尽管存在这些条件限制,但就应该传达什么样的信息而言,还是存在一些一般性的准则。

首先,信息内部应该在各方面保持一致性——如果信息是特别强调科学的不确定性或公众对于科学共识的争议,或根本不承认气候变化是由人类引起所以认为不需要采取行动,却又要求人们采取特定的行动,这就是自相矛盾的。这样说并不代表不应该承认科学的不确定性。但是,一次传播中的主要信息和强调的重点必须与其初衷保持一致。由一名非宗教人士来传递形成于“关爱所造之物”框架的信息,这就是内在的不一致。而且,信息必须通过所使用的语言、所彰显的价值观和受众所抱有的对社会的期望,与目标受众产生共鸣。信息的不一致和受众与消息之间的不匹配会导致受众认知的不和谐,会破坏这则信息的可信度和说服力。

第二,有效的信息应能够创造一些思维模式或与之接轨,以帮助人们理解问题,并引导人们采取适当的行动回应。思维模式是对世界运行规律的简化的认知结构。许多研究成果都检验了人们跟气候变化相关的思维模式。信息和包含于其中的思维模式必须克服前面讨论过的传播气候变化的挑战,才能产生效果。距离产生的问题要通过把距离拉近来消除;不可见的原因和影响必须被可视化;不可想象的解决方案必须被图文并茂地阐释明白;可感知的和真实存在的行动上的障碍必须证明可以被克服。

第三,信息不只是被传递的词语和知识。信息必须包含图像、语调,及由照片、符号、配色和音乐所激发的情绪,这些是不可缺少的。必须认真考虑它们所包含的情感对受众的影响,因为其产生的效果可能比单纯使用语言要强很多。社会营销实践和心理学研究表明,一定程度上,这种情绪的影响在引导预期的行为结果方面能产生令人满意的结果,例如会增加受众的担心、顾虑、甚至恐惧的信息,必须与能使受众把情绪转化成补救措施的信息结合在一起。如果造成受众只控制了其内在的情感(比如恐惧),而无法掌控信息所引发的外在危险,这对传播者而言无疑是有风险的。

第四,信息必须能一直吸引受众的注意力。对于某些受众来说,留下悬念就已经足够;对其他的听众来说,需要利用幽默或者一句出其不意的妙语、引人注目的图像或者引用历史机遇和挑战的典故,或是挑起人们对于有趣事实的好奇。“W先生”这个多媒体故事就运用了多种上述元素(参见http://www.youtube.com/watch?v=2mTLO2F_ERY)。

最后,为了提高信息产生预期效果的机会,必须在全面实施倡导计划之前做一些测试。人们的态度、观念和信息经过一段时间就需要更新。在行为改变过程的不同阶段,人们需要不同类型的激励和实用的信息。因此,极具挑战性的一点是传播者必须在针对特定听众的信息和面向不同受众的普遍信息的一致性(并不等同于完全一样)之间找到平衡,并且两者都需要长时间持续传播,不能只传递相同的信息而不考虑受众理解气候变化的实际情况。

(五)传播者

传递信息的人传统上被称作“传播者”。传播者在建立信息可信度方面扮演着非常重要的角色。传播者给信息盖上“批准的印章”,这样就避免受众艰难地判断信息的“正确性”和“可信度”。人们倾向于认为某些个人或者专业人士(例如科学家、环保团体)在某些问题上相比别人(如媒体、行业代表)更加可信。这一情况被一些反对气候变化者所利用,他们让拥有博士头衔的传播者(即使他们不是活跃的气候科学家)去向受众传播矛盾的信息,而受众没有能力鉴别这些论点的准确性或者合理性。

传播学研究一般认为传播者的选择对于整个传播过程是一个极其重要的元素,但是截至目前,很少有关于气候变化的研究可以清楚分辨特定传播者带来的差异。最近一个关于美国公众的研究调查了气候变化认知、关注度、党派和对科学家担当传播者的信任程度之间的关系,发现受众对传播者的信任会对其怎样理解传递给他们的信息产生促进性的影响,例如,在受众具有相同知识量的情况下是否会对问题更为担忧①Malka A,Krosnick JA,Langer G.The association of knowledge with concern about global warming:trusted information sources shape public thinking.Risk Analysis 2009,29:633-647.。这项研究还肯定了当传播者持有与受众类似的观点时,受众更容易接受和信任传递给他们的信息(例如,共和党人信任共和党/保守派的消息传播者,民主党人相信民主党/自由派的领导人,有色人种觉得具有相同种族背景的传播者更加可信,带孩子的郊区妇女更容易被具有类似生活状况的女性说服,商业领袖更容易被其他商业领袖说服)。共和党/保守派和民主党/自由派之间关于全球变暖的观点差异越来越大,有人认为这至少部分地受到了民主党副总统艾尔·戈尔的支持气候变化的短片的影响。

但是,对传播者的信任,是与语境有关的。如果气候变化问题被框架为道德议题,宗教领袖作为气候变化传播者的身份能够得到信任,但是如果该问题被框架在安全、科学或者能源层面,效果则不一定如此①Nisbet MC,Kotcher JE.A two-step flow of influence?Opinion-leader campaigns on climate change.Science Communication 2009,30:328-354.。关于把气候传播聚焦在关键意见领袖身上的论点着重强调了被信任的传播者(首先是传播者,其次是信息的解读者)的重要性。因此,针对关键框架和听众的传播者的选择和策略使用,在气候变化传播中是普遍存在的②Moser SC.Costly knowledge-unaffordable denial:the politics of public understanding and engagement on climate change.In:Boykoff MT,ed.The Politics of Climate Change.Oxford:Routledge;2009.。

(六)传播模式和渠道

传播气候变化的另一个重要方面是传播采用的模式和渠道。模式包括书面(如报纸、信件和报告)、口头(如演讲、讲故事和谈话)和非口头(如手势、肢体语言、手语和面部表情)等不同的传播模式。传播渠道包括面对面(如对话或者演讲)与间接的(打印出来的内容如报纸、杂志、传单,以及通过电子邮件或者其他的网络电子形式)。传播渠道决定了是否能同时采用不同的传播模式。另外,还要考虑传播是发生在两个个体之间、是在一个小组内还是通过大众传播媒介来完成。

传播模式、渠道和规模大小决定了在传播中什么能说,应该怎么说,需要多少空间和时间,通过什么方式,是否存在对话、反馈和社会学习的可能性。所有这些都会影响一次传播的最终效果。比如心理学、政治学的传播和市场研究都表明,不同的传播模式和渠道会对传播的说服力产生不同的影响。总体来说,对个人行为改变的效果,面对面的传播会比大众媒体的传播更有影响力和说服力。单向的书面或者口头的传播,不如对话式的和互动的传播更能激发受众学习和主动参与的积极性。而后者还更适合讨论意见和价值观的差异,可以超越社会界限,使受众憧憬一个共同的未来。

(七)效果评估

截至目前,大部分关于气候变化的传播倡导并没有仔细地做事后评估,以辨别最初设定的目标有没有实现,如果没有实现,又是什么原因。目前常见的是,衡量一次传播活动成功与否,用类似发出去的宣传手册的数量、媒体点击量或者网站访问量作为标准来评估。或者用粗略的意见调查问卷去评估和跟踪受众对于气候变化的想法和感受。研究人员和调查机构已经对公众态度的变化进行了数年的跟踪,这些调查已经被用来观测和跟踪否认气候变化言论的传播对美国公众意见的影响。有些调查特别评估了一些重要传播事件前后公众态度的变化,如观看艾尔·戈尔的电影《难以忽视的真相》,参加或者观看2007年“活乐地球音乐会”,或者观看惊悚影片《后天》。

但是,这些研究都没有仔细检验在一场精心设计的传播活动中,究竟是什么发挥了作用,什么没有起作用。一些机构的研究者喜欢对框架、故事、图像和信息进行预测试,改进他们的传播活动,并记录一次活动的影响,这可以同时提供有价值的实践和理论观点。为了保持传播行为的鲜活并能有效回应对受众变化的需求,我们需要对传播活动持续开展密切的监测、评估和更新。

五、影响气候传播的相关语境因素

在气候变化进行公开传播的过程中,大众传媒也发生了巨大的改变。其中,作为散布信息、虚拟对话和社会动员的公用渠道,互联网平台的爆炸式出现是最为明显和重要的。与此密不可分的是新传播空间的出现,例如博客。这些使得互动的可能性大大增加,同时也有人担心同步发生的社交孤立,以及同质群体内部的有限交流。

笔者曾指出:“同质性会导致不同社会身份的群体间信息交换受限,趋向类似的议题框架,对不符合群体内价值观、态度和观点的信息怀疑甚至否定,更愿意和具有类似社会经济背景和态度立场的人交流。”③Moser SC.Costly knowledge-unaffordable denial:the politics of public understanding and engagement on climate change.In:Boykoff MT,ed.The Politics of Climate Change.Oxford:Routledge;2009.

要接触到内部关系紧密并持有不同观点的团体是更具挑战性的,与该团体既有观点不一致的信息也很难被听到。如果个体不付出更多的努力接近这些团体,就会处于孤立的状态。人们需要克服阻碍,减少那些可能会将一个人从其社会同类团体中孤立出来的信息或行为。

传播技术,比如互联网、新媒体(如博客、维基百科、推特、电脑游戏,尤其是移动传媒)和视觉技术也有了长足的进展。有人觉得这可以增进传播和参与,使信息更加深入地切入社会,比如满足受众的求知欲、加强学习和克服社会差异及鼓励更多的公众参与。但是,新媒体过剩十分严重(大部分都只针对狭窄的受众)也可能会加速社会分化,任由错误信息扩散。在气候传播研究方面,很少有新媒体进行实证研究,或利用新媒体传播气候变化,用以理解信息、改变态度、社会关系、社会资本、公众参与、行为改变和公民行动。类似地,在气候传播方面,视觉传播也相对较新,研究较少,它通过有效的图像,能够将抽象的气候变化问题“本土化”。

全球化的媒体产业变革对气候传播来说也很重要,包括持续的媒介融合,媒体在科学和环境领域放弃“追打”式的报道模式,以及聚焦新闻议程。仅就美国而言,据估计,“2008年大概5000个新闻编辑室的全职工作被消减,这是全行业人数的10%。到2009年底,美国日报类的新闻编辑室所雇用的人数比2001年减少了20% -25%”①Pew Project for Excellence in Journalism.The State of the News Media 2009.An Annual Report on American Journalism.Washington,D.C.:Pew Project for Excellence in Journalism;2009.。除了有线电视网络,几乎所有其他的美国新闻终端都在裁员、破产、倒闭,而新闻杂志的“放血”更加剧了这一情形的恶化。受到当前的宏观经济危机影响,这种趋势更为严重,对受众所接收到的新闻报道的内容、质量、频率和覆盖面都造成了影响,决定了人们主要关注什么问题,如何得知信息,知道多少信息,以及信息在理论上应该如何被报道。

学术机构仍然更重视科学家取得的学术成果,而不重视公众渠道,不愿意和媒体或其他普及科学知识的传媒合作。也许这就是为什么大部分科学家仍然没有接受过媒体或传播方面的训练,以及为什么科学家和记者之间存在着巨大的不信任和不理解。某些特殊的项目,例如英国皇家学会的媒体训练课程,美国主导的奥尔多·利奥波领导者项目(US-based Aldo Leopold Leadership Program),美国科学促进委员会(American Association for the Advancement of Science)关注传播、媒体和政策的项目,这些都是在学术界和媒体界内部改变“文化准则”的先驱者,但也不能完全弥补学术界缺少培训的现实缺憾。目前急需更多的资金支持和机构(行政机构、组织和后勤机构)支持,以便让更多科学家参与到这项重要的公众服务中。

最后一组相关事实是关于所有和气候无关的议题,这些议题分散公众对气候议题的关注,从而影响公众的参与。或者可能相反,这些议题反而可能培养了人们的能力,让他们更好地对接收到的信息和知识做出回应。前面一种现象当然数不胜数,但我们需要记住,气候变化的本质让气候变化几乎没有什么“本垒优势”:气候变化不可见、影响深远、全球化、复杂、充满不确定性,而且人们基本没什么机会直接感受到它。日常更紧急的挑战,以及根深蒂固的习惯(可能不容易察觉,但同样很有影响力)让气候变化很难突破固有的传播和行为习惯。更具挑战性的是,如果希望人们深切地坚信、完全地了解并有十分激情的动力来应对气候变化,还需要克服许许多多的困难,这些困难会打击人们对“绿色行动”的愿望和企图。只有与政策及结构性改革同步的传播活动,才能让人们意识到“环境友好”的意图,带动人们行为改进的出现。

六、结论:气候变化传播的未来

在多年缺乏坚实研究基础的实践后,一批希望提升公共参与的研究者现在开始对气候变化传播研究产生浓烈的兴趣,并逐渐形成一个专门的研究领域。迄今为止,许多调查(公开的或以研究为目的的)都有效地衡量了一段时间内多国公众的态度、观点、认知程度和政策支持的情况。此外,一些研究已经很有见地考量了特殊的信息、框架设计和受众反应等因素。许多研究分析了气候变化方面的媒体报道情况。最近,此类研究的新闻报道已不仅仅局限于美国和西欧。许多关于气候变化传播的信息和假设都是从其它领域演化而来(如风险传播、科学传播、大众媒介传播、广告和社会营销以及修辞学)。这使得气候变化传播领域更加生机勃勃,但同时也要求展开更为细节化的研究和针对实践层面的测试。笔者认为,气候传播下一步研究与实践的新兴议题如下:

·沟通过程中的关键因素。在针对特定受众的信息和框架上需要更多纵向的、基于案例的跨国研究,此外,针对主动参与的框架影响研究、为不同受众提供信息的传播者的重要性研究、新媒体在不同类型公众参与中的承诺、限制和最恰当的作用研究、传播语境影响研究、不同传播活动的有效性评估等都是值得深入的方向。

·传播技术和模式。目前的研究较少涉及高效道德地利用可视化来传递气候变化信息。虽然在使气候变化能够更多地被感知,以及提升公众参与的层面已经有了一些尝试,但整体上艺术的作用并未被很好地评估和发掘。

·传播气候变化减缓和适应。虽然对于气候传播的有效性问题存在不同观点,但很少有研究直接针对公众对于适应性问题的认知,如何传播适应气候变化的需要,以及传播适应与传播减缓在各层面上有怎样的差异。

·长期和更深入的参与。由于气候变化问题具有时间上的不可逆性,且不可能在短时间内被简单解决,传播此类不会很快结束的议题需要长期参与,而且,很可能会因为减缓问题短期内无法有正面反馈而产生挫败感。已经有媒体关注了“绿色疲劳”问题,有些记者抱怨这个长期的普遍的议题缺乏新闻价值。但是很少有人知道究竟该如何传播这个议题,以及如何让社会长期关注这个问题。这方面的研究可以帮助我们强化公众对于长期参与的坚持。

·大规模动员。因为气候变化问题的严重性和急迫性,很多学者建议需要大规模动员。但是不论这种方式看起来效果如何,实际上还没有被检测过。如何传播紧迫性而不带给受众压迫感,是值得深入研究的一个问题。

·传播的对话形式。单向的信息传递和双向的互动形式分别有不同的潜力、影响、利弊和局限。有些人认为这二者与大规模动员的含义及对其的潜在需要相悖,而有些人则认为它们平衡了围绕这一全球性议题的不断增加的技术专家政治论的政策、决策制定过程。下一步的实证研究需要探讨参与中的对话的作用、决策、民主和社会对于气候变化问题的反应。