云南省水蚀荒漠化遥感调查及成因分析

毛雨景,赵志芳,吴文春,王锋德

(1.云南大学资源环境与地球科学学院,昆明 650091;2.云南大学经济学院,昆明 650091)

0 引言

土地荒漠化是全球性的环境问题之一,严重影响到生态环境保护和人类生存发展。根据1997年《联合国防治荒漠化公约》相关资料[1],水蚀荒漠化是指包括人为作用使地表植被遭破坏在内的以流水侵蚀作用为主,从而带来的土地生产力严重下降直至丧失,出现以劣质地或石质(碎石质等)坡地为标志的土地严重退化现象。1977年的联合国荒漠化大会的召开,使全世界认识到荒漠化的严重性和防治的紧迫性。与此同时,荒漠化遥感调查与研究在阿根廷、印度和苏丹[2]等国开展,Mann提出沙丘移动性、盐渍化、裸岩面积扩张为荒漠化的3个指标[3],Olsson 证明了气候对荒漠化的重大影响[4]。我国自20世纪80年代以来开始运用遥感技术进行土地荒漠化研究,以北方地区的沙质荒漠化研究为主[5-7]。近年来,南方地区水蚀荒漠化的研究有了一定进展,基于遥感影像特征的水蚀荒漠化调查方法也得到一定的应用,如湘西地区[8]、广西[9]、三峡库区[10]水蚀荒漠化的调查。但到目前为止,已开展的荒漠化成因研究[11]及水土流失分区研究[12]多从气候、地貌等地理要素着手,地质成因分析较少,且未系统开展过水蚀荒漠化专题研究。

本文采用遥感等手段,对云南省水蚀荒漠化分布现状进行调查,分析其地质成因,提出区域水蚀荒漠化防治建议,这将有助于国土生态环境的保护。

1 研究区概况与信息提取

1.1 研究区概况

云南省以半湿润、湿润气候为主,地形地貌多为山地、高原,土地荒漠化以水蚀型为主,突出表现为水土流失和土地退化。据云南省林业部门2004年遥感调查结果,全省水土流失面积达13.417万km2,占国土面积的35.04%,严重的水土流失使得土地资源稀缺形势更加严峻[13]。

1.2 数据预处理

本次研究采用2008年TM遥感图像,原始数据中的云、雪等分布面积小于图面5%。经图像镶嵌、正射校正等处理,以TM5(R),4(G),3(B)波段合成图像,其几何纠正精度在1.5个像元以内。另外,还针对性地采用 TM 4(R),5(G),3(B),TM 4(R),7(G),1(B)等波段组合方法,以增强水蚀荒漠化相关信息。

1.3 水蚀荒漠化分级和遥感解译标志

将水蚀荒漠化按照侵蚀程度划分为轻度、中度和重度3种类型,在遥感图像上主要通过劣地或石质坡地、现代沟谷占该地区面积比例以及地表景观等间接综合特征进行判识(表1)。

表1 水蚀荒漠化程度划分Tab.1 Classification of water erosion desertification degree

1.4 遥感信息提取

1)建立植被、劣地或石质坡地、沟谷等的遥感解译标志。在TM 5(R),4(G),3(B)波段合成图像上,植被为绿色点状、斑块状形迹,劣地或石质坡地为浅紫色—浅灰色、浅白色斑块状形迹,而沟谷为明显的沟壑起伏不平、呈切割破碎影纹,在背阴坡尚伴有深黑色调阴影信息;在TM 4(R),5(G),3(B)及TM 4(R),7(G),1(B)波段合成图像上,植被为橘红色—褐红色点状、斑块状形迹,劣地或石质坡地为灰绿色斑块状形迹,沟谷影纹特征同前。

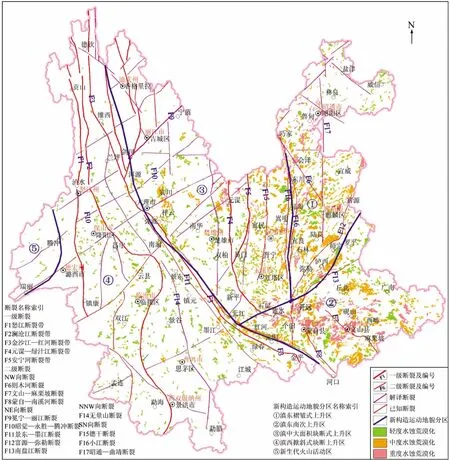

2)目视判读计算植被、劣地或石质坡地、沟谷所占面积比例,按表1归类,圈定水蚀荒漠化程度。同时,结合已知的地质资料,采用目视解译方法,对云南省新构造断裂(带)进行补充解译,根据DEM等信息提取了地貌信息。信息提取结果如图1所示。经野外验证,水蚀荒漠化图斑解译精度为86%,地质构造图斑解译精度为88%,地貌图斑解译精度为100%。

图1 云南省水蚀荒漠化、新构造断裂(带)和地貌分布Fig.1 Distribution of water erosion desertification,neotectonic fault and physiognomy in Yunnan Province

2 水蚀荒漠化现状

云南省2008年水蚀荒漠化面积占全省土地面积的9.39%;滇东、滇中水蚀荒漠化面积30 690.17 km2,占滇东、滇中土地面积14.77%,分布较集中,发育程度较高;滇西水蚀荒漠化面积5 259.52 km2,占滇西土地面积3.01%,零星分布,发育程度较低(表2)。

表2 2008年云南省水蚀荒漠化面积统计Tab.2 Area statistics of water erosion desertification in Yunnan Province in 2008 (km2)

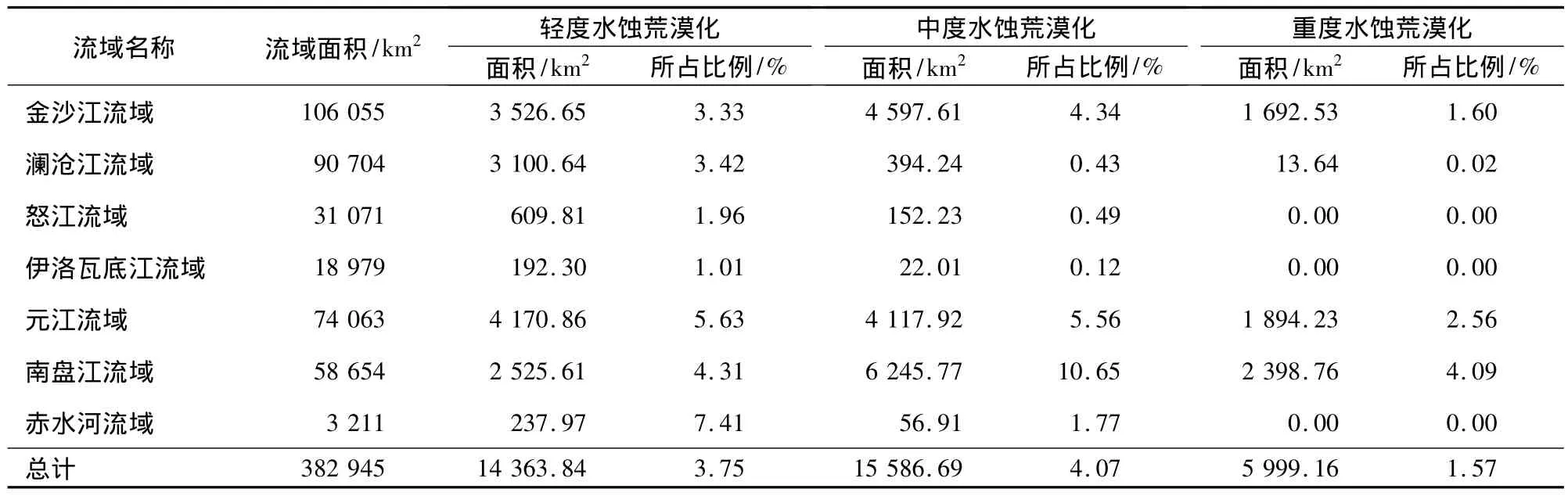

按流域统计分布来说,云南省2008年水蚀荒漠化主要分布在金沙江流域、南盘江流域、元江流域和澜沧江流域,而其他流域水蚀荒漠化的分布面积较少(表3)。

表3 2008年云南省水蚀荒漠化流域分布统计Tab.3 Statistics of watershed distribution of water erosion desertification in Yunnan Province in 2008

3 水蚀荒漠化土地的成因分析

云南省水蚀荒漠化的形成和发育是自然因素和人为因素综合作用的结果,其中地质环境、地形地貌及气候水文条件等自然因素为水蚀荒漠化形成创造了条件,提供了物源,决定了水蚀荒漠化整体空间分布特征;人口膨胀压力、工业活动等人为因素在一定条件下可诱发或加剧水蚀荒漠化发育。

3.1 地质环境因素

3.1.1 新构造运动

地质构造活动性状况反映了地块应力状况,决定和影响着水蚀荒漠化发生和发育。云南以木里—丽江断裂(F9)、红河深大断裂(F3南段)为界,西部青藏—三江造山带以北西—北北西向造山运动为主,北段山川较紧闭,水蚀荒漠化发育程度相对较低,南段呈撒开式拉张环境,水蚀荒漠化发育程度较高;中东部则以断块差异运动为主,形成整体抬升的高原环境,水蚀荒漠化最为发育(图1)。

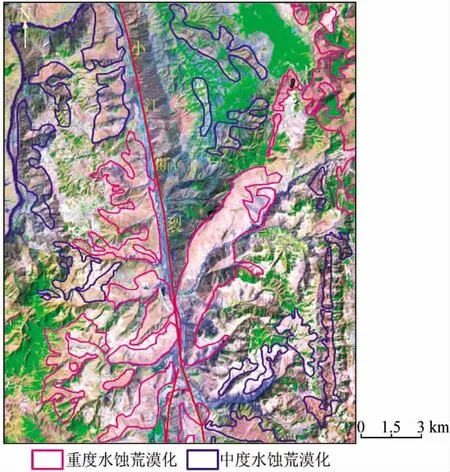

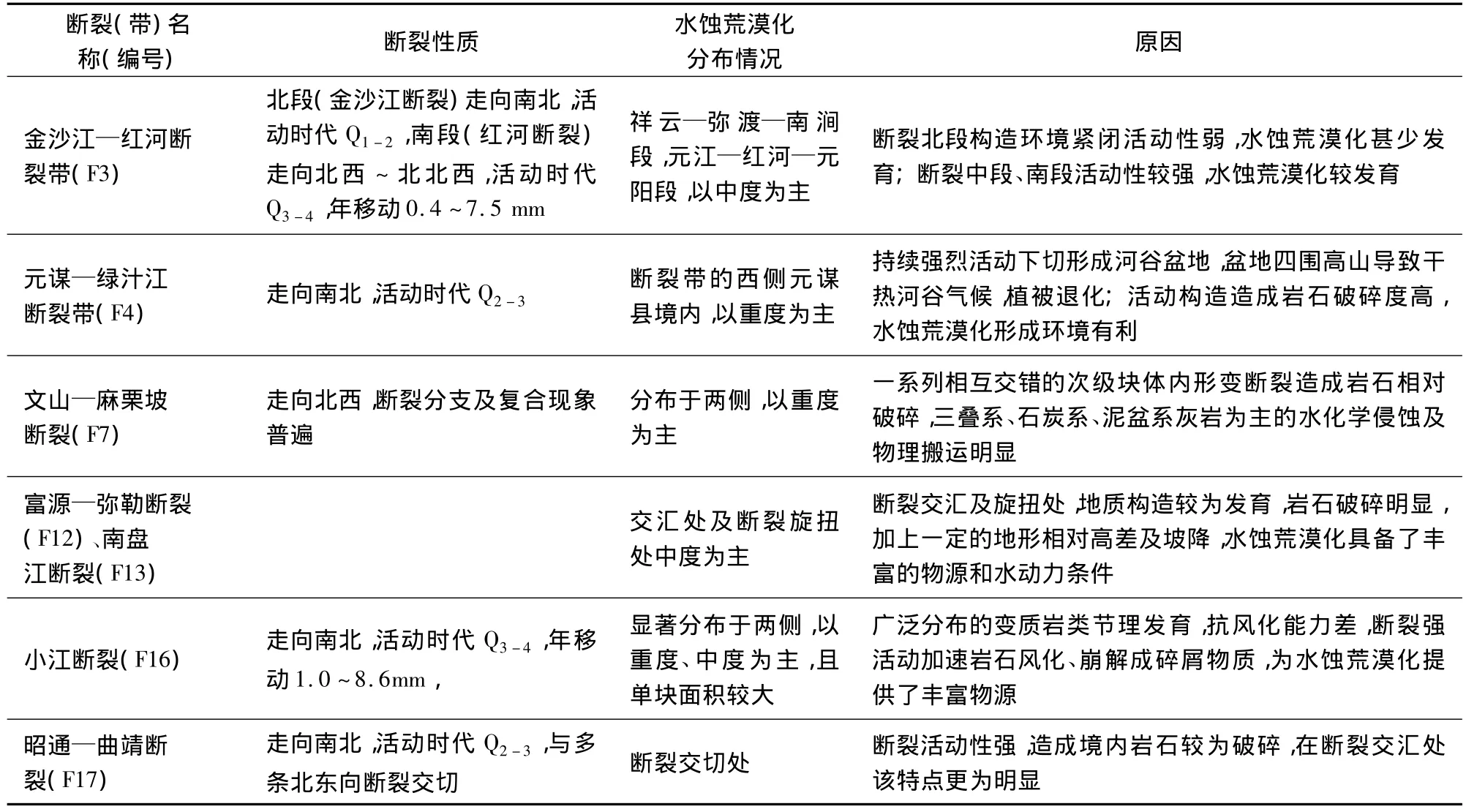

区内以金沙江—红河断裂带(F3)、元谋—绿汁江断裂带(F4)、文山—麻栗坡断裂(F7)、富源—弥勒断裂(F12)及南盘江断裂(F13)、小江断裂(F16)(图2)、昭通—曲靖断裂(F17)断裂与水蚀荒漠化发育关联性较密切(表4)。

图2 小江断裂两侧水蚀荒漠化分布Fig.2 Water erosion desertification distribution on both sides of the Xiaojiang fault

表4 水蚀荒漠化与断裂分布关系Tab.4 Relationship of water erosion desertification and fault distribution

3.1.2 岩性

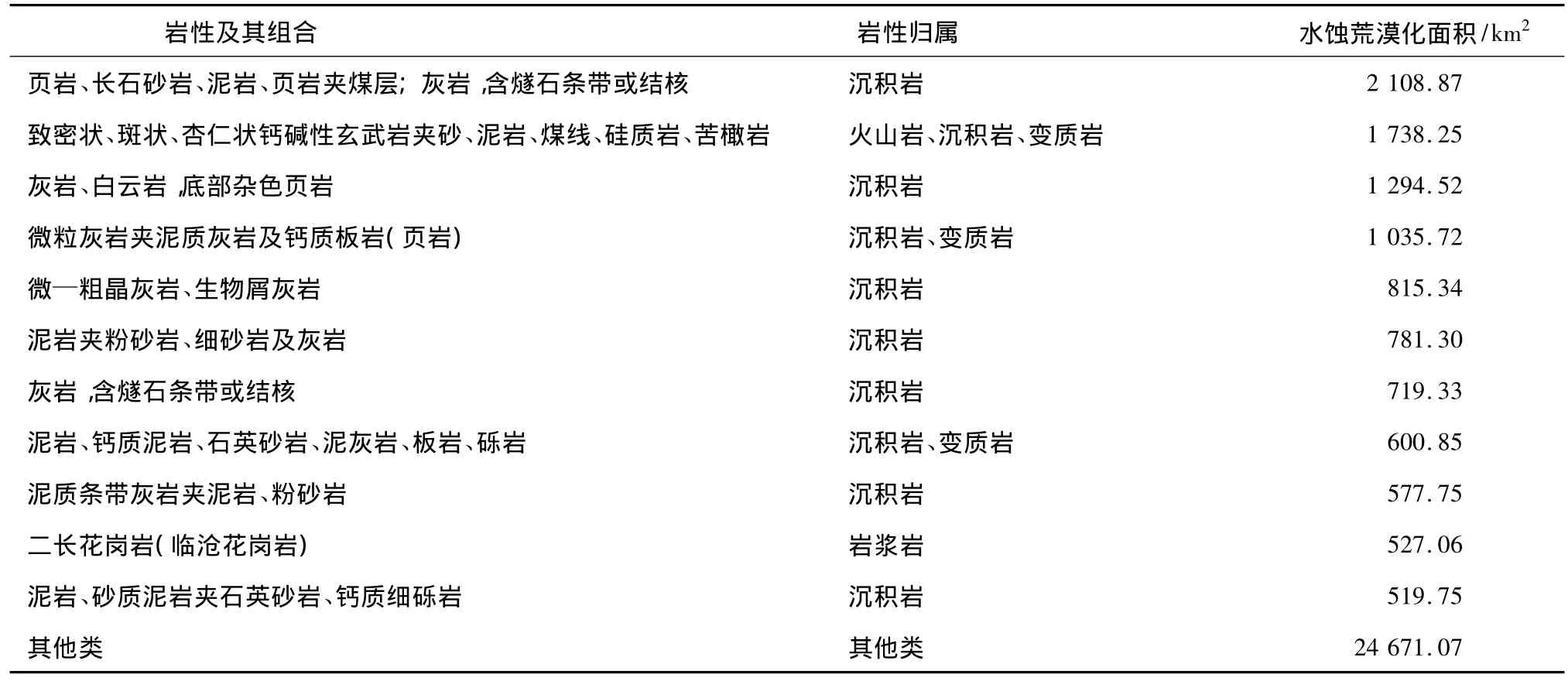

云南省水蚀荒漠化广泛分布于沉积岩中,另有部分集中分布于玄武岩及花岗岩中。水蚀荒漠化与赋存岩性及岩性组合关系如表5所示。

表5 水蚀荒漠化与赋存岩性及岩性组合关系Tab.5 Lithology and lithologic compositions with water erosion desertification

沉积岩形成时代越新,结构越疏松,粒径越小,越易遭受水力侵蚀形成水蚀荒漠化,如泥岩、页岩较砂岩。部分沉积岩的化学成分也使得该岩类易于被水蚀荒漠化,如碳酸盐岩中的灰岩,由于其特殊化学成分(CaCO3)遇水易形成碳酸氢钙,从而遭溶蚀,导致水蚀荒漠化集中发育(图3(a))。

花岗岩地区节理较发育,多形成冲沟、细沟,水力侵蚀条件良好;岩石出露地表风化形成砂、土等松散物质,物源丰富,水蚀荒漠化易发育。如区内沿澜沧江西侧呈北北西向展布的临沧花岗岩带,水蚀荒漠化面积达527.06 km2,占该岩体面积8 495 km2的6.20%(图 3(b))。

第四系沉积物形成时间短,成岩作用不充分,结构较松散,在盆山转换部位由于坡度变化,较弱水动力情况下可被冲蚀掉表层的风化成壤物质,留下贫瘠的土地或直接形成沙化地。

图3 水蚀荒漠化典型区分布Fig.3 Typical areas of water erosion desertification distribution

3.2 地貌因素

新构造运动的继承性、间歇性和上覆表层掀升性活动直接控制了地形地貌的发育,形成了云南省丰富多样的山地、高原地貌,并存在台地(坡度<7°)、缓坡(7°≤坡度 <15°)、中坡(15°≤坡度 <25°)、陡坡(25°≤坡度 <35°)、高坡(坡度≥35°)等微地貌单元类型。云南省新构造运动形成图1中的①滇东褶皱式上升区、②滇东南次上升区、③滇中大面积块断式上升区、④滇西掀斜式块断上升区和⑤新生代火山活动区,相应地发育了滇东、滇中典型高原中山地貌及滇西中高山地貌。滇东、滇中典型高原中山地貌区内稳定而相对缓慢的抬升使得地表长期经受剥蚀、夷平,发育以缓坡、中坡微地貌,长期缓慢的水力侵蚀作用使其水蚀荒漠化物源稳定而丰富,水蚀荒漠化相对集中分布。相反,滇西中高山山地地貌区内陡坡、高坡微地貌最为发育,虽具备较好的水力侵蚀条件,但缺乏长期的剥蚀作用,水蚀荒漠化物源相对较少,一定程度上制约了水蚀荒漠化的发育。

3.3 气候水文因素

云南省以亚热带高原季风气候为主,各流域局部气候条件影响着水蚀荒漠化的发生和发展。如滇东南的南盘江流域年降水量多在750~1 250 mm,且85%集中于7—8月份,暴雨强度大、分布广,加之土层浅薄,土壤总量少,贮水能力低,不利于植被生长。若植被遭破坏,水热优势立即转化为强烈的破坏营力,极易发生水蚀荒漠化。滇西怒江、澜沧江流域的贡山、江城、绿春为多雨区,年降雨量>1 600 mm,虽降水量存在旱季、雨季交替变化,但水热条件配置相对协调,植被生长发育较好,保水保土能力较强,水蚀荒漠化仍较少发育。

滇东、滇中地区水系密度平均0.38 km/km2,滇西地区平均0.53 km/km2,水系密度与水蚀荒漠化发育成较弱的负相关关系。分析其原因,虽然水系密度大区域水蚀荒漠化形成的水力侵蚀条件好,但水蚀荒漠化仍受到地质构造、地貌、人为活动的综合作用,滇东、滇中水系虽不甚发育,但相对适中的地质构造等综合条件使得这一地区水蚀荒漠化更为发育。

3.4 人为因素

人口压力和不合理的社会经济活动加剧了水蚀荒漠化程度,甚至直接引起水蚀荒漠化。

1)滇东、滇中人口基数大、增长快且相对集中,人口密度163人/km2,是滇西人口密度(69人/km2)的2倍多,相应的水蚀荒漠化面积滇东和滇中是滇西的5倍多。人口的快速增长,使得对粮食、水源、住房等基本生存条件的庞大需求转化为对土地资源、森林资源、水资源和矿产资源的巨大压力,最终导致自然资源被过度开发,生态系统结构与功能遭受破坏,土地质量持续退化,山地次生灾害频繁发生,水蚀荒漠化日趋严重。

2)强烈工业活动加剧了水蚀荒漠化发育。以矿业开采活动为例,矿业开采活动越活跃,水蚀荒漠化形势就越严峻。滇东、滇中矿山开采密度较大,每100 km2达4处,滇西矿山开采密度每100 km2仅1处,前者是后者的4倍,相应的水蚀荒漠化面积前者则是后者的5倍多。滇东岩溶盆地及滇东南的蒙自、个旧、开远等工业城镇地区,黑色和有色金属矿采选冶生产规模大,多采用剥采方式开采,直接造成大面积的裸岩分布。另外,采选冶过程中排放大量二氧化硫,形成酸雨,造成滇东岩溶石山区仅存的稀疏植物死亡,也加剧了水蚀荒漠化的程度。

4 水蚀荒漠化防治对策

1)分层次、有重点地部署水蚀荒漠化防治工作。云南省水蚀荒漠化防治工作应分层次部署,滇西以防护为主,滇中、滇东则防护和治理均需重视。其中重点工作应部署于水蚀荒漠化集中发育区,即滇中、滇东典型高原中山地貌区内以泥岩、粘土岩、碳酸盐岩为主的沉积岩分布区及第四系松散沉积物分布区,以及金沙江—红河断裂带南段、元谋—绿汁江断裂带、文山—麻栗坡断裂、富源—弥勒断裂、南盘江断裂、小江断裂、曲靖—昭通断裂等活动断裂构造附近地段。

2)因地制宜地采取有针对性的水蚀荒漠化防治措施。水蚀荒漠化现状是地质环境、地貌等因素与人类活动长期综合作用的结果,而地质环境、地貌等因素的影响较难在短期内有明显改善,但人类活动则可以规范、制约和引导。水蚀荒漠化的防治应坚持和深化完善已有的“长(江)防(护林)”、“珠(江)防(护林)”和“天(然林)保(护)”等重大生态环境保护工程建设,实现多林种相结合,切实提高森林覆盖率,加强水土保持,减少坡谷破碎程度,尽可能避免水蚀荒漠化程度加深。同时应尽量减少人为扰动,合理进行人口分布规划,如滇中滇东人口密集区实施向滇西移民,滇东、滇东南地区尽可能规范矿业开采、工程施工等人类活动,减轻人为诱发因素与自然因素的叠加作用,避免水蚀荒漠化进一步发生、发展。特别在矿山开发中,需进一步改进矿业开采方式,规范采矿废弃物排放,防止水蚀荒漠化呈加剧发展态势。

5 结论

1)云南省水蚀荒漠化形势较为严峻,东部比西部更甚。水蚀荒漠化整体发育程度与空间分布不均的主因源自地质环境、地貌及气候水文等自然要素与人类活动综合作用的差异性。其中最为关键的是地质环境中断裂、地层岩性分布,以木里—丽江断裂(F9)、红河深大断裂(F3南段)为界线,水蚀荒漠化主要分布在东部的泥岩、粘土岩、碳酸盐岩及第四系松散沉积物地区,且以主要断裂附近最为明显。人类活动在这种基础上诱发或加剧了水蚀荒漠化的发育。所以东部是防治水蚀荒漠化的重点地区。在东部地区坚持和深化已有的生态环境保护工程,减少人为诱发水蚀荒漠化与自然因素的叠加,可以有效地防治水蚀荒漠化。

2)上述研究主要进行了定性的水蚀荒漠化地质综合成因探讨,尚未形成定量的水蚀荒漠化成因分析成果。为更好掌握区内水蚀荒漠化分布与演化规律,下步研究中应逐渐细化开展成因条件定量分析,构建相关模型,提出具体的水蚀荒漠化防治对策。

3)云南不同流域水蚀荒漠化程度与水网密度呈较弱的负相关关系,前述分析主要开展了定性推测,其综合原因分析亦有待进一步深入。

[1]中华人民共和国林业部防治荒漠化办公室.联合国关于在发生严重干旱和/或沙漠化的国家特别是在非洲防治沙漠化的公约[M].北京:中国林业出版社,1994.Office of the Combat Desertification of Department of Forestry,People’s Republic of China.United Nations Convention to Combat Desertification(UNCCD)in the event of a serious drought and/or desertification,especially in Africa[M].Beijing:China Forestry Publishing House,1994.

[2]Hellden U.Drought impact monitoring-a remote sensing study of desertification in Kordofan Sudan[J].Land University Nature Geography Institution,1984,61:61.

[3]Mann,H S,Shankaranarayan K A,Dhir R P.Natural resources survey and environmental monitoring in Arid Rajasthan using remote sensing[M].Deserts and Arid Lands.The Hague,Netherlands:Martinus Nijhoff Publ,1984:157-170.

[4]Olsson L.An integrated study of desertification applications of remote sensing GIS and spatial models in Semiarid Sudan[J].Land University Nature Geography Institution,1985,98:170.

[5]朱震达,王 涛.从若干典型地区的研究对近十余年来中国土地沙漠化演变趋势的分析[J].地理学报,1990,45(4):430-440.Zhu Z D,Wang T.An analysis on the trend of land desertification in northern China during the last decade based on examples from some typical areas[J].Acta Geographica Sinica,1990,45(4):430-440.

[6]李宝林,周成虎.东北平原西部沙地近10年的沙质荒漠化[J].地理学报,2001,56(3):307-315.Li B L,Zhou C H.Sandy desertification in west of northeast China plain in the past 10 years[J].Acta Geographica Sinica,2001,56(3):307-315.

[7]陈建平,丁火平,王功文,等.基于GIS和元胞自动机的荒漠化演化预测模型[J].遥感学报,2004,8(3):254-260.Chen J P,Ding H P,Wang G W,et al.Desertification evolution modeling through the integration of GIS and cellular automata[J].Journal of Remote Sensing,2004,8(3):254-260.

[8]张苑平,姜端午,黄树春.水蚀荒漠化遥感信息提取方法研究[J].国土资源遥感,2010,22(sl):18-20.Zhang Y P,Jiang D W,Huang S C.A study of the method for remote sensing information extraction of water erosion desertification[J].Remote Sensing for Land and Resources,2010,22(sl):18-20.

[9]陈 华,宋志宏,王永江.特殊地质地貌条件对水蚀型荒漠化的影响分析——以广西壮族自治区为例[J].国土资源遥感,2010,22(sl):169-173.Chen H,Song Z H,Wang Y J.An analysis of the effect of peculiar geological and geomorphologic conditions on water erosion desertification in Guangxi[J].Remote Sensing for Land and Resources,2010,22(sl):169-173.

[10]童立强,李 丽.三峡库区水蚀荒漠化遥感调查与监测[J].国土资源遥感,2012,24(1):100-103.Tong L Q,Li L.Remote sensing monitoring of water erosion desertification in the Three Gorges Area[J].Remote Sensing for Land and Resources,2012,24(1):100-103.

[11]孟广涛,方向京,郎南军,等.云南省荒漠化土地现状及其防治对策[J].水土保持通报,2000,20(5):52-55.Meng G T,Fang X J,Lang N J,et al.Desertification states and its prevention countermeasures in Yunnan Province[J].Bulletin of Soil and Water Conservation,2000,20(5):52-55.

[12]万 晔,韩添丁,段昌群,等.云南水土流失态势、分区与区域特征研究[J].中国沙漠,2005,25(3):442-447.Wan Y,Han T D,Duan C Q,et al.Soil- water loss subareas and regional characteristics and development in Yunnan Province[J].Journal of Desert Research,2005,25(3):442-447.

[13]孟广涛.云南省水土流失治理及水土保持效益研究[J].中国水土保持,2011(2):34-36.Meng G T.Research on soil erosion control and soil and water conservation benefits in Yunnan Province[J].Soil and Water Conservation in China,2011(2):34-36.