中国西南区域雨季开始和结束日期划分标准的研究

晏红明 李清泉 孙丞虎 袁媛 李多

1云南省气候中心,昆明650034

2国家气候中心,北京100081

1 引言

雨季开始和结束日期的监测是气象服务的重要内容,对于农作物栽种安排和政府决策等均有十分重要的实际意义。但由于东亚区域地形及大气环流系统影响的复杂性,不同区域的降水在空间分布和时间变化上的差异都十分明显(王遵娅等,2004;王英等,2006;Li et al., 2002),例如西南雨季、江南春雨、华南前汛期、梅雨、华北雨季、华西秋雨等天气气候现象都表明了中国不同区域降水变化的独特性和复杂性。因此,怎样来确定不同地区特殊的天气气候现象起讫日期一直是气象服务和气象研究关注的重点。目前比较多的工作主要集中在华南前汛期及梅雨的开始和结束日期标准的讨论(郑彬等,2006;丁一汇等,2007;强学民和杨修群,2008;梁萍等,2010),而对其他区域雨季起讫日期定义标准的研究还比较少。

降水量变化是表征干湿季节最直接和最重要的指标,目前有关汛期划分标准的大部分工作也主要根据降水量的变化来确定。林之光(1985)以旬降水量超过全年降水量的 3%来定义雨季开始日期;张家诚(1991)以旬雨量与年平均雨量相比的百分率在4% 以上为进人雨季的标准;郭其蕴和王继琴(1981)以候雨量大于25 mm作为华南雨季开始期标准。另外,覃武等(1994)从区域角度定义了华南前汛期标准,规定从4月1候起华南地区10个站中有7站以上候雨量≥25 mm或10站候总雨量≥350 mm,且同时有5站以上候雨量≥25 mm,则取该候为待定的雨季开始候,然后考察紧接该候之后连续4候平均降水的情况,当后面4候的平均候总雨量≥30 mm时,即把待定雨季开始候作为当年华南前汛期雨季开始候。另外,由于华南前汛期、梅雨和华北雨季的起讫日期与西太平洋副热带高压的季节性进退密切联系,一些研究在确定雨季起讫日期时还参考了西太平洋副热带高压脊线位置的变化。梁萍等(2010)通过连续滑动候雨日覆盖率与西太平洋副热带高压的位置来确定梅雨开始日期。以上标准主要针对华南前汛期和梅雨,在目前的有关业务中起到了很好的作用。

中国西南地区位于青藏高原向东延伸的部分,具有纬度偏低、地形复杂、季风气候显著等特点,是西南夏季风输送水汽进入我国影响夏季降水的门户区域。因此,西南区域雨季开始和结束日期的确定不仅对西南地区的气象服务工作,对我国大范围汛期降水的短期气候预测和监测业务都具有十分重要的意义。而有关西南地区的雨季开始和结束日期的确定,目前还没有规范统一的标准,相关的研究也比较少,西南区域内各个省的标准不尽相同。另外,西南地区的雨季与华南前汛期降水、梅雨和华北雨季等不同,华南前汛期开始于南海季风爆发之前,并非完全属于季风降水(池艳珍等,2005;郑彬等,2006),而梅雨及华北雨季与西太平洋副热带高压的向北推进和撤退密切联系,与东亚副热带季风的变化有关,属于季风降水(吴志伟等,2006)。西南地区受季风影响显著,有明显的干湿季节之分,一般5~10月为湿季,该时段内降水集中,大部分地区的雨量占年降水总量的85%以上,汛期降水主要受西南季风和东亚季风的交替影响,大部分地区的降水属于季风降水(程建刚等,2009)。但由于西南地区的雨季与西太平洋副热带高压等大尺度系统的季节性变化关系不密切,且西南大部地区一年四季基本受西南风控制,风向的季节性变化特征不明显。如果类似于梅雨和华北雨季,参考西太平洋副热带高压等大尺度环流系统的季节演变特征来确定雨季开始和结束日期就显得比较困难。另外,由于西南地区的地形比较复杂,降水变化的区域差异明显,西南季风的建立并不一定会同时带来西南区域大范围的强降水,导致西南地区雨季开始。根据目前云南省气象局业务监测标准,一些研究表明云南雨季开始日期最早可出现于4月下旬,最晚可到6月底,早晚相差可达两个月(刘瑜,2000)。因此,怎样合理地确定西南区域雨季开始和结束的划分标准是值得进一步探讨的问题。

雨季开始和结束与大气环流的季节转换相联系,因此用候作为划定标准的时间单位最为合适(强学民等,2008)。本文利用1961~2011年西南地区 92个站逐日降水观测资料,1961~2010年NCEP/NCAR逐日高低层大气环流资料。在分析不同时间尺度西南地区降水变化特征和季节转换期高低层大气环流变化特征的基础上,从区域角度出发,以候作为时间单位提出西南区域雨季开始和结束日期划分标准的思路、方法和指标,然后通过对多年雨季开始和结束日期的对比试验分析进一步考察所确定标准的合理性。

希望本文所提出的西南区域雨季起讫日期指标能对西南区域汛期的气候预测和监测业务,以及气象服务工作起到一定的参考作用,同时也有助于西南区域内不同省、市各自雨季标准的进一步完善和统一。本文所提到的多年平均均指 1981~2010年的 30年气候平均,候雨量是指一个候的累积降水量。

2 西南区域站点的选择

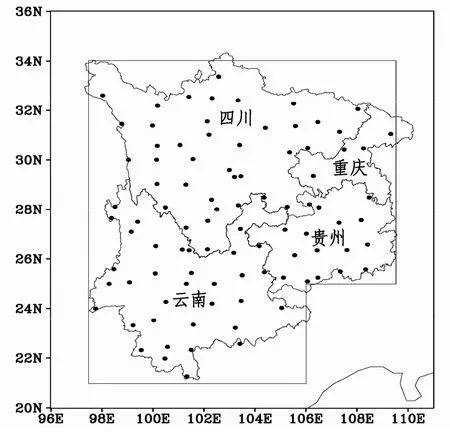

西南是指中国南部偏西的地区,本文根据行政区划选取的西南区域包括四川、贵州、云南和重庆三省一市,其范围大致介于 21°N~35°N 和97°E~110°E之间。西南区域境内地形复杂,地势起伏较大,北回归线穿过云南南部,气候类型多种多样。根据目前所具有资料的完整性和连续性,本文在中国743站观测资料中选取西南区域92个观测站点,所选取的站点分布如图1所示。站点的地理分布比较均匀,基本可以代表西南不同区域的降水变化。图中实线框包围的区域为选取的西南区域,即区域 1(25°N~34°N,97°E~110°E)和区域 2(21°N~25°N,97°E~106°E)。

3 西南地区降水的分布和演变特征

在确定西南雨季开始和结束日期之前,有必要首先分析季节转换期间西南地区降水的变化和分布特征。以下主要分析 1981~2010年多年气候平均的季节、月、候等不同时间尺度降水的分布和变化特征。

图1 中国西南区域的站点分布Fig.1 Location of stations in Southwest China

3.1 降水分布特征

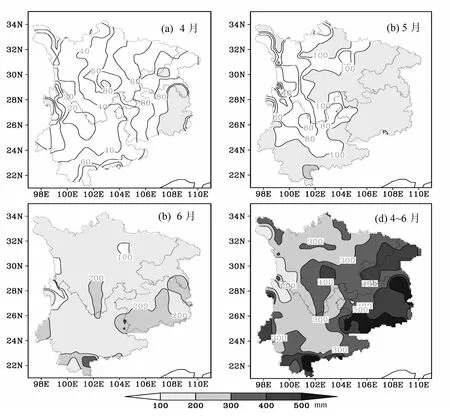

图2分别为冬季风向夏季风转换期间4~6月西南地区逐月降水的气候分布,可以看到西南地区降水变化的区域差异比较明显。4月云南西北边缘地区和贵州东部月降水偏多比较突出,超过 100 mm,而西南其他大部分地区的降水比较小,特别是川滇之间仅有不足20 mm的降水;5月月降水超过100 mm的范围扩大,主要集中在贵州、重庆、四川东部、云南南部和西部边缘地区,而四川西部和南部、云南北部的降水仍然较小;6月西南区域降水明显加强,除云南西北少部分地区外,其他地区的月降水量均超过100 mm,其中贵州东部和南部、云南南部的降水超过200 mm。4~6月总降水量最大值区位于贵州南部和云南南部,超过500 mm。

从 4~6月西南地区月降水量的变化来看,降水量的增加首先出现在贵州东部,然后逐渐向西扩展,这一特征在一定程度上可能反映了西南地区雨季开始逐渐向西推进的过程,表明西南地区的雨季有可能首先从东部开始,然后逐渐向西部地区推进。但我们也看到,降水量首先增加的区域除了贵州东部外,云南西北边缘地区的降水在4月份也出现了明显增加,而这一区域降水变化的局地性比较明显,从4月至6月,云南西北部地区降水较大的区域仅局限在同一范围,降水受地形的影响比较明显。

9~11月是夏季风向冬季风转换的关键期,从整体来看西南地区降水首先明显减少(低于 100 mm)的区域出现在贵州中东部和云南东南部(图3a),然后逐渐向西扩展,10月除重庆东部、贵州东北部和云南西南部的月降水量仍然超过 100 mm外,其余地区的降水已明显减弱(图3b),11月西南全区域降水明显减少至低于100 mm,其中四川西部和云南西北部的降水不足20 mm(图3c)。值得注意的是,尽管贵州东部是降水最早开始减弱的地区,而之后的 10~11月该区域的降水与其他地区相比并不少,9~11月总降水量分布也反映了贵州东部是9~11月降水相对较多的区域,总降水量超过200 mm(图3d)。

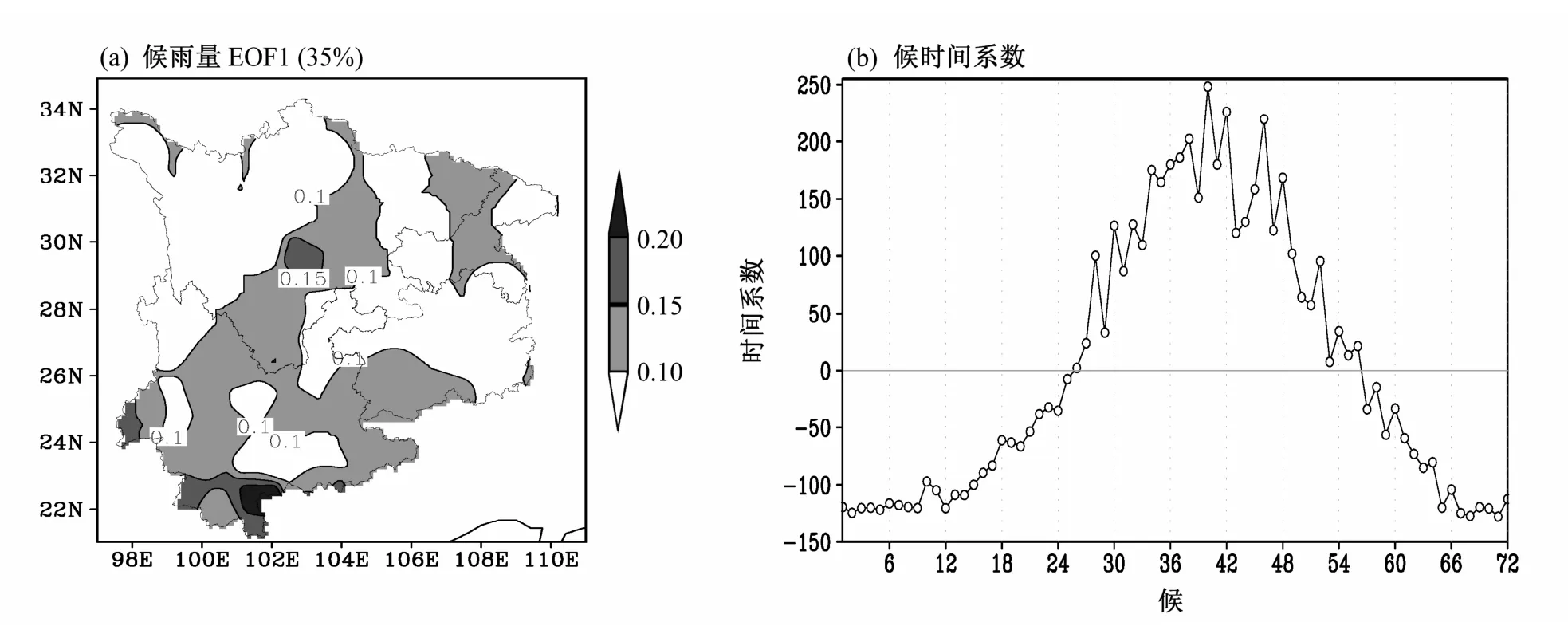

尽管西南地区不同区域降水变化的季节差异比较大,但季节转换期间全区域降水变化的一致性特征却比较明显。图4分别为1961~2011年4~6月和9~11月候降水的经验正交函数(EOF)展开第一模态(EOF1),可以看到占方差贡献在25%以上的第一模态均反映了西南全区域降水一致的变化特征,其中第一模态方差贡献的大值区主要位于四川南部至云南区域。EOF1表明了从区域角度来研究西南地区雨季开始和结束日期的划分标准在一定程度上是合理的。

图2 (a)4月、(b)5月、(c)6月和(d)4~6月多年气候平均降水分布(单位:mm)Fig.2 Distributions of climate mean precipitations in (a) April, (b) May, (c) June, and (d) April–June respectively (unit: mm)

3.2 候雨量演变特征

划分雨季起止日期时,首先需要对雨季开始或结束的雨量标准进行分析和界定。在目前有关雨季开始期标准中多用日雨量和候雨量的变化来定义(强学民和杨修群,2008;梁萍等,2010)。根据强学民等(2008)的分析,候雨量在很大程度上可以反映降水变化的季节特征,用候作为划定标准的时间单位最为合适。而由于西南区域明显的干湿季节特征,在确定划分标准之前,我们有必要首先对全年72候平均候雨量和湿季5~10月36候平均候雨量的变化进行比较,来确定能够较好地衡量雨季开始和结束的雨量划分标准。图 5a给出西南区域92个站平均之后的多年平均逐候降水量变化。可以看到 1~3月上旬和 12月候雨量变化的波动较小,稳定低于 5 mm;3月中旬之后候雨量逐渐增加,于5月2候(26候,指在全年72候中按顺序所在的候数,下同)稳定超过 72候平均候雨量(14.9 mm,以下简称),并在5月4候(28候)出现了近8 mm的跃升,候雨量突然从5月3候(27候)的17 mm跃升至5月4候(28候)的25 mm,然后稳定维持超过;10月3候(57候)之后的候雨量下降至稳定低于。相对于5~10月36候平均候雨量(23.9毫米,以下简称)而言,季节转换期间候雨量变化的波动较大,5月 4候~6月1候(28~31候),候雨量围绕上下波动,直到6月2候(32候)之后才稳定超过R36;同样,9月2~5候(50~53候)候雨量围绕的波动也比较明显,直到9月5候(53候)之后才稳定低于R36。

图3 (a)9月、(b)10月、(c)11月和(d)9~11月多年气候平均降水分布(单位:mm)Fig.3 Same as Fig.2, but for (a) September, (b) October, (c) November, and (d) September–November

图4 1961~2011年(a)4~6月和(b)9~11月候雨量EOF第一模态分布Fig.4 The first EOF modes of pentad precipitations during (a) April–June and (b) September–November in Southwest China for 1961–2011

定义一个区域的雨季开始和结束日期,除了考虑降水强度的变化,在很大程度上还要考虑降水范围的大小。图5b、c分别给出西南区域92个站单站降水分别超过和的站点数占西南区域总站数的百分比。由图5b可见,以为标准,百分比稳定超过(低于)50%的时间出现在5月3候(10月 3候),即 27候(57候),其时间变化与图 5a中候雨量稳定超过或低于的日期比较一致。而就标准而言,百分比稳定超过(低于)50%的时间出现在 6月 2候(9月 1候),即32候(49候)。与图 5a中候雨量稳定超过或低于的时间相比,开始时间比较一致,而结束时间却提前了 4个候。

图5 西南区域多年平均(a)候雨量及西南地区单站候雨量分别超过(b)的站点数占总站数的百分比Fig.5 (a) Variation of climatology pentad rainfall in Southwest China; percentages of stations of pentad rainfall exceeding (b)和(c)to total stations in Southwest Chinaand (c)

综合以上分析,无论从降水变化的强度还是范围来看,初步以为标准来界定西南雨季开始和结束日期的雨量标准是比较合理的。

由于以上分析的候雨量经过了区域平均之后再做 30年平均,多次平均之后的结果实际上平滑了降水变化的区域差异和年际波动的很多信息。从图5a中候雨量的变化就可以看出,候雨量在5月2候(26候)超过之后的整个汛期期间一直稳定地大于,至10月3候(57候)下降至低于之后也比较稳定, 季节转换期间候雨量围绕的波动是比较小的。而实际业务中我们发现,某一年西南区域候雨量围绕的上下波动是相当明显的。因此,在确定逐年雨季开始和结束时间的划分标准时,候雨量超过和低于的持续时间是必须考虑的重要方面。

图6 1981~2010年候雨量EOF分析(a)第一模态及(b)相应的多年平均候时间系数的变化Fig.6 (a) The first EOF mode of pentad rainfall for 1981–2010 and (b) the corresponding pentad time series

4 季节转换期间高低层大气环流及低层水汽的演变特征

另外,根据章基嘉等(1982)的方法,EOF分析的多年平均候时间系数变化可以在很大程度上反映季节变化特征。图 6进一步给出 1981~2010年逐年1~12月逐候(共2160候)的西南区域雨量 EOF第一模态分布及相应多年平均候时间系数的变化。可以看到占总方差贡献35%的EOF1同样反映了全区一致的变化特征,相应 1981~2010年多年平均候时间系数的变化与图 5a给出的西南区域多年平均候雨量的变化几乎是一致的。候时间系数于5月2候(26候)之后稳定大于0,并于10月3候(57候)之后稳定小于0,候时间系数所表现的季节转换时间与候雨量稳定超过和低于的时间非常一致。因此,年候雨量EOF第一模态分布及相应多年平均候时间系数的变化进一步表明了西南区域降水变化的一致性特征及季节转换特征,同时也进一步表明了以作为界定西南雨季开始和结束日期雨量标准的合理性。

通过以上对多年平均降水的空间分布及时间变化特征的分析,我们可以将作为雨量标准,以西南区域候雨量稳定大于或小于的时间,并结合降水范围的大小,来初步定义西南区域多年平均雨季的起止日期。综合以上分析,我们可以初步将西南区域多年平均雨季开始日期定义为5月3候(27候),结束日期定义为10月3候(57候)。

西南地处亚洲季风区,汛期降水的变化与大范围大气环流的季节性调整密切联系(杨辉等,2012)。本节我们通过分析1981~2010年多年平均高低层大气环流在季节转换期间变化的特征来进一步考察以上初步确定的西南区域雨季开始和结束时间的合理性。

4.1 亚洲季风活动特征

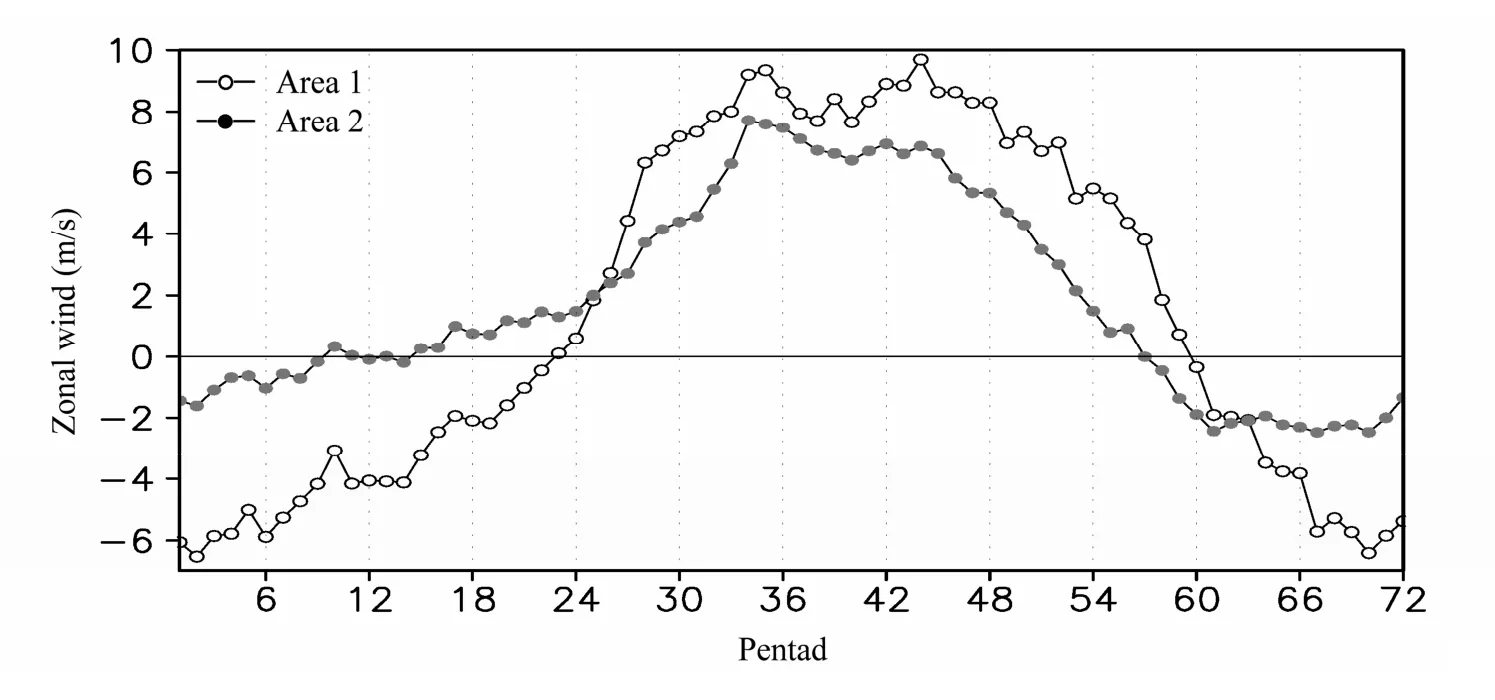

低层850 hPa风系的季节性变化在很大程度上反映了冬夏季风的转换特征。分析冬季风向夏季风季节转换期4~6月逐候850 hPa风场的变化(图略),发现 4月 1~4候(19~22候),0°~15°N 之间维持一条明显的东风带,西南中西部地区为西风带沿青藏高原南侧绕流的西风气流控制,东部为西太平洋副热带高压西北侧的西南气流控制;4月 5候(23候),东风带首先在95°E附近断裂,出现较弱的来自南半球的西南越赤道气流;4月6候(24候)通过此通道的越赤道气流逐渐加强,气流经中南半岛,并与西太平洋西北侧的西南气流合并,影响我国西南的东南部和华南大部,而此时索马里地区由南向北的越赤道气流还没建立。5月1候(25候),90°E~100°E附近的越赤道气流明显加强,索马里自南向北的越赤道气流建立。图 7中区域(5°N~10°N,90°E~100°E)多年气候平均逐候850 hPa纬向风的变化显著表明了该季节转换期间95°E赤道附近西南气流建立的突变特征,4月4候(22候)至5候(23候),95°E赤道附近纬向东风转变为纬向西风,之后纬向西风稳定维持并加强至6月底达到次高值,8月初达到最高值。另外,从逐候850 hPa风场(图略)的变化来看,5月中下旬,印度洋至南亚地区的低层风场仍处于调整阶段,伴随索马里越赤道气流的逐渐加强,青藏高原南侧的西风带气流逐渐向北移动,索马里越赤道气流在北印度洋转向为西南气流后逐渐取代青藏高原南侧绕流的西风带气流,此时,阿拉伯海—印度半岛—孟加拉湾—中南半岛,以及西南和华南的大部分地区均为来自南半球在阿拉伯海转向的西南季风控制。6月,亚洲地区的低层风系已表现为明显的夏季环流特征。

图7 区域 1(5°N~10°N,90°E~100°E,空心圆圈)和区域 2(10°N~25°N,85°E~95°E,实心圆圈)多年气候平均逐候 850 hPa 纬向风变化Fig.7 Variations of climatology pentad zonal wind at 850 hPa in area 1 (5°N–10°N,90°E–100°E) and area 2 (10°N–25°N,85°E–95°E)

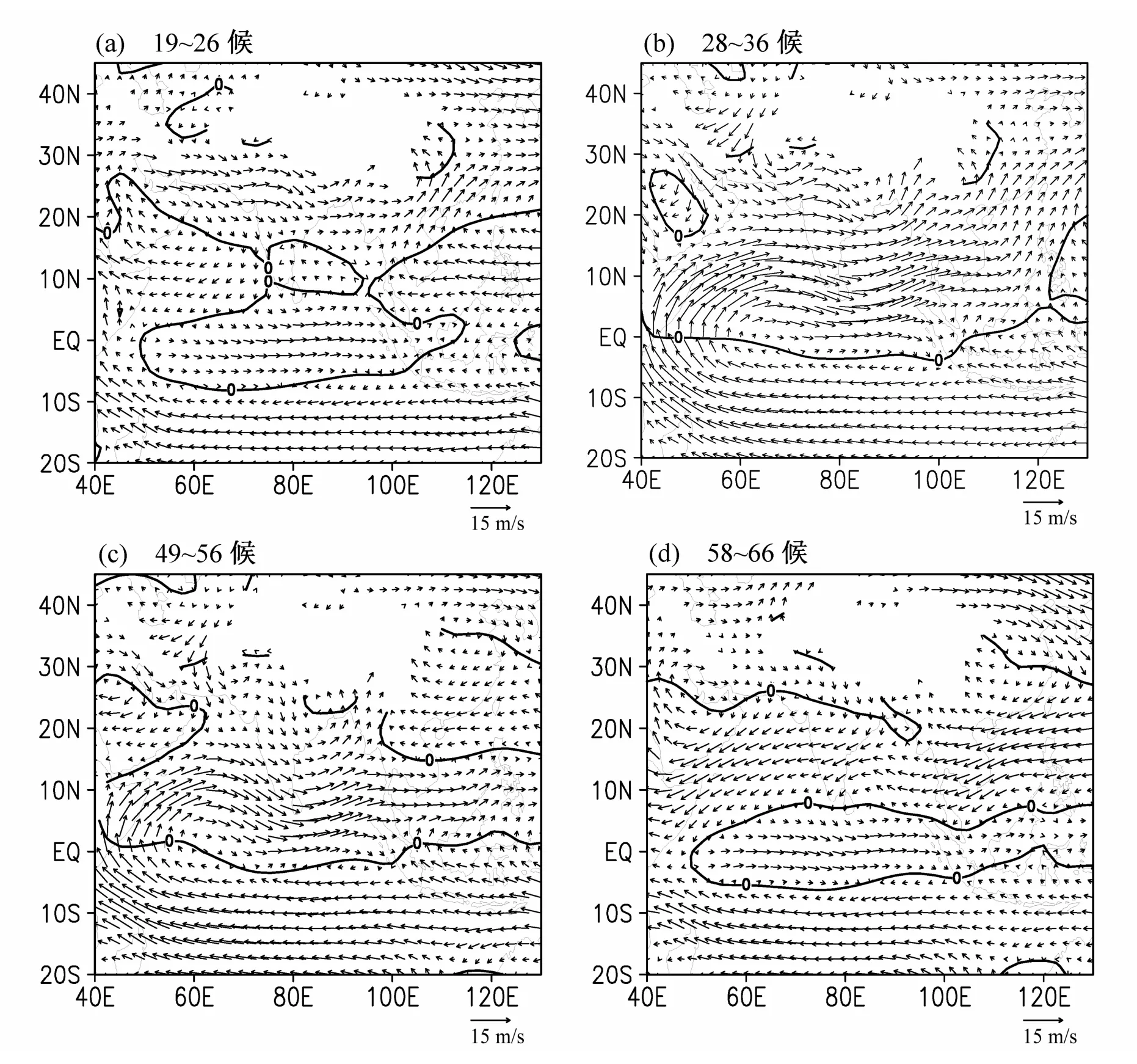

图8a和图8b分别为以27候为界组合的雨季开始前后850 hPa多年气候平均风场,表明了西南雨季开始前后低层风场明显不同的变化特征,雨季开始前印度洋低纬度10°N附近主要为东风气流,西南地区为来自高原南侧的西风气流控制,华南为西太平洋副热带高压西北侧的西南气流(图 8a),而雨季开始后北印度洋至中国西南和华南地区均为来自南半球在索马里附近转向后的西南气流控制(图8b)。

对比 4~6月西南地区的降水变化,发现热带地区的季风演变与降水的季节性变化有很好的一致性。来自南半球的西南越赤道气流首先于4月下旬出现在 95°E附近,气流越过赤道后与西太平洋副热带高压西北侧的西南气流合并,导致贵州东部的降水于4月首先增加,随着西南气流的向西推进以及索马里越赤道气流的出现(5月1候,25候),西南雨季于5月3候(27候)开始。过去有关季风季节进程的研究表明,亚洲夏季风首先于5月4候(28候)在南海北部地区爆发,然后逐渐向北伸展到中国大陆及日本以南的太平洋地区,向西北伸展至孟加拉湾和印度,印度季风于6月上旬爆发(Tao and Chen, 1987)。而随着观测资料逐渐增多,近几年的很多研究发现亚洲夏季风最早于5月初在孟加拉湾东岸建立(Lau and Yang, 1997;梁建茵和吴尚森,2000)。对比有关季风季节进程的研究结果与本文得到的西南雨季爆发平均日期在5月3候(27候)的结论,孟加拉湾夏季风爆发于西南雨季开始之前,而南海季风爆发于西南雨季开始之后,因此,西南雨季的变化有可能更主要地受到孟加拉湾季风的影响。

从9~11月夏季风向冬季风转换期间850 hPa逐候风场(图略)的变化,可以看到夏季风的结束主要是以东亚东部地区的偏东气流逐渐向西推进取代东南亚地区的西风气流而告结束。9月初,在西南地区以100°E为分界,以东为偏东气流,以西为西南气流,之后偏东气流逐渐向西推进越过100°E。相应此时,在阿拉伯海和印度半岛北部地区的偏西气流也逐渐转向为东北气流,导致东南亚地区西南气流的通道越来越狭窄。10月2候(56候)仅在孟加拉湾有范围较小的西南气流,10月3候(57候)随着偏东气流的逐渐向西扩展,东风气流完全取代了孟加拉湾地区的西南气流,10°N~25°N 范围内的东风带重新建立。东风带的建立标志着西南季风水汽输送的结束。图7中区域(10°N~25°N,85°E~95°E)多年气候平均逐候850 hPa纬向风变化表明了9~11月季节转换期间10°N~25°N东风气流完全取代西风气流的突变特征,10月3候(57候),孟加拉湾附近的西风转为东风,之后在 11~12月该区域的东风气流最明显。另外,进一步的分析发现东亚地区东风气流的向西推进是一个比较缓慢的过程,并且与西太平洋副热带高压南侧的偏东气流及亚洲大陆高压前部偏东气流的变化相联系,8月初在气候平均场上东亚东部110°E附近即已经出现东风气流,并逐渐向西推进,9月初向西推进至100°E附近(图略)。

图8 分别为(a)19~26候、(b)28~36候、(c)49~56候和(d)58~66候的850 hPa多年气候平均风场(单位: m/s)Fig.8 Climatology wind fields at 850 hPa during pentads (a) 19–26, (b) 28–36, (c) 48–56, and (d) 58–66 (unit: m/s)

对比图3,发现9~11月西南地区的降水分布与该转换季节期间东亚地区偏东气流的向西推进有密切联系。随着东亚东部东风气流的向西推进,西南气流给西南地区带来的水汽输送由东至西逐渐减弱,相应在降水分布场上表现为贵州东部的降水首先减弱,然后降水偏少的区域逐渐向西扩展,西南中西部地区的降水也随之逐渐减弱。分析逐候风场的变化(图略)发现10月3候(57候)10°N~25°N 的东风气流完全取代了西风气流,该范围内完整的东风带建立,西南地区完全转为东风气流控制。东风带强度逐渐加强,并逐渐向南扩展,11月底热带印度洋至西太平洋地区的东风带向南移动至5°N~20°N,冬季型环流形势完全建立。图8c和图8d分别为以57候为界组合的雨季结束前后850 hPa多年气候平均风场,雨季结束之前的一段时间,影响孟加拉湾-西南西部的西南气流比较明显,但也可以看到西南地区东部已转为由东向西逐渐推进的东风气流控制(图 8c),该区域的流场变化与雨季开始之后的一段时间的风场(图8b)是明显不同的,雨季结束之后阿拉伯海—孟加拉湾10°N~25°N 范围,以及中国的西南、华南地区均为明显的东风气流控制(图8d)。

4.2 南亚高压的季节变化

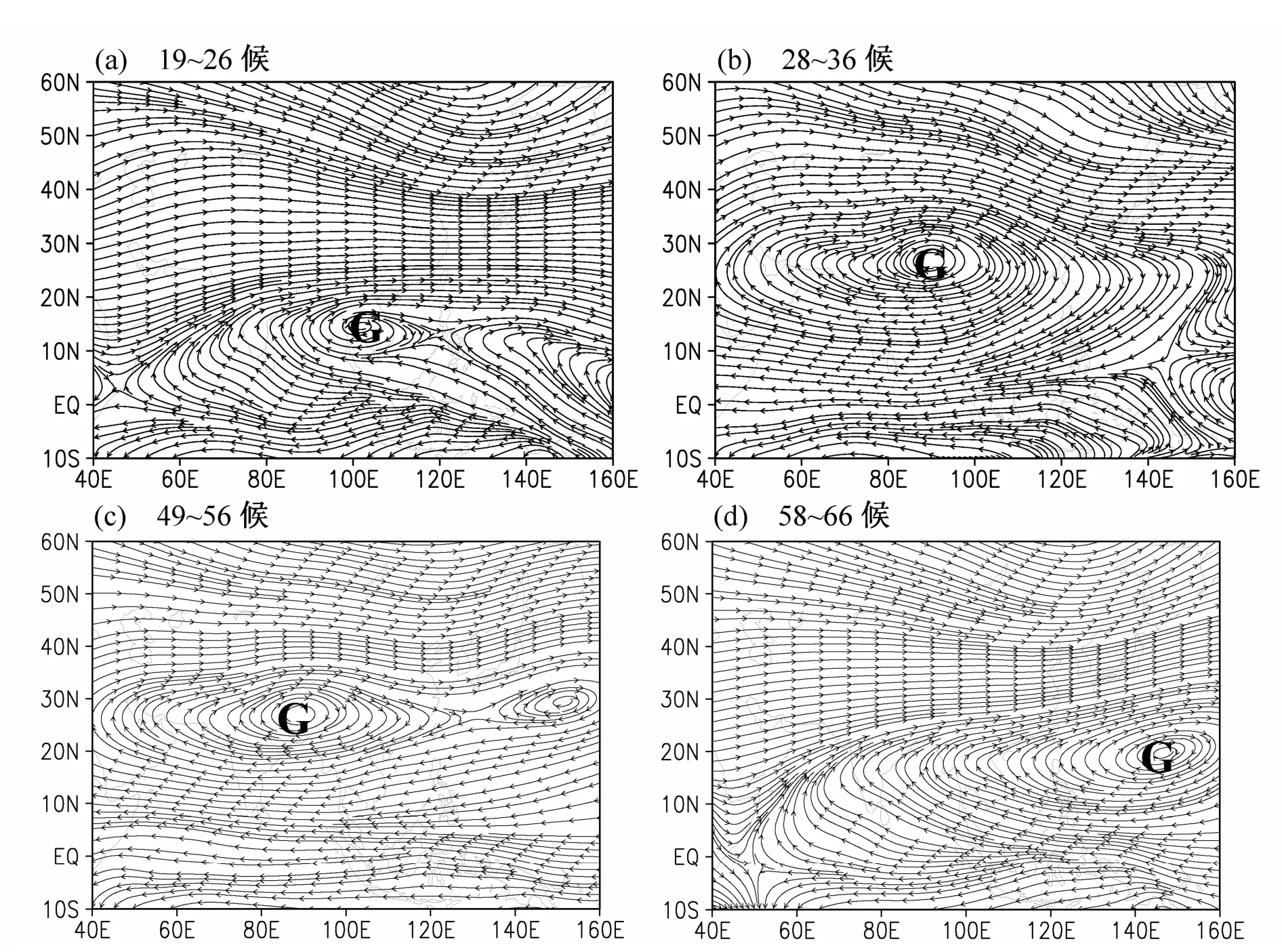

南亚高压是亚洲季风系统的重要成员,其季节变化与亚洲季风活动密切相关。分析冬季风向夏季风转换期间4~6月多年气候平均逐候100 hPa流场的变化(图略),同样发现 4月 4~5候(22~23候),南亚高压的突变特征比较明显,突然从赤道西太平洋160°E西移至中南半岛100°E附近,突变时间与低层850 hPa风在95°E附近越赤道气流出现的时间比较一致。5月南亚高压逐渐向西北方向移动,6月上旬南亚高压向西北移动到青藏高原上空,其中心大致位于(30°N,90°E)附近,夏季环流形势完全建立。分析夏季风向冬季风转换期间 9~11月多年平均逐候100 hPa流场的变化(图略),9月1候(49候)之后南亚高压逐渐东移,10月3候(57候)南亚高压中心位置发生明显突变,中心位置突然从(20°N,90°E)附近东移至(20°N,115°E),并于紧接的10月4候(58候)快速东移至(23°N,150°E)附近,之后南亚高压中心位置在同经度上逐渐南移,11月底南亚高压中心南移至(15°N,150°E)附近。

图9为以雨季开始期5月3候(27候)和结束期10月3候(57候)分别组合的雨季开始前后和结束前后 100 hPa流场,可以明显看到雨季开始前、雨季期间、雨季结束后南亚高压位置的明显差异,雨季开始前南亚高压偏南偏东,中心位于中南半岛南部(图 9a),雨季期间南亚高压向西北移动控制了青藏高原(图9b和图9c),雨季结束后南亚高压再次东移至西太平洋 150°E附近地区(图9d)。

南亚高压建立时青藏高原南侧为纬向东风,因此对流层高层纬向风的变化可以反映南压高压的活动特征。图10为200 hPa纬向风沿经向和纬向的剖面图,可以看到在冬季风向夏季风转换期间,90°E附近纬向东风的向北扩展有一个突然变化的过程,1~4月上旬纬向东风—直维持在 10°N以南,4月中旬以后突然向北扩展,5月底即向北扩展至20°N附近,7月底向北扩展至30°N附近,然后又逐渐向南收缩,11月底向南收缩至15°N以南(图10a)。纬向东风沿15°N~20°N的时间—经向剖面(图 10b)也可看到,5月中旬以后青藏高原南侧附近的纬向东风建立,维持至 10月中旬以后又逐渐减弱消失,被纬向西风所取代。

图9 (a)19~26候、(b)28~36候、(c)49~56候和(d)58~66候的100 hPa多年气候平均流场Fig.9 Same as Fig.8, but for 100-hPa stream fields

图10 多年气候平均200 hPa纬向风沿(a)90°E和沿(b)15°N~20°N的剖面(单位:m/s)。虚线表示东风,实线表示西风Fig.10 Time–latitude and time–longitude cross sections of pentad 200-hPa zonal winds of climate means along (a) 90°E and (b) 15°N–20°N.Dashed lines denote easterlies and solid lines denote westerlies (unit: m/s)

4.3 水汽演变特征

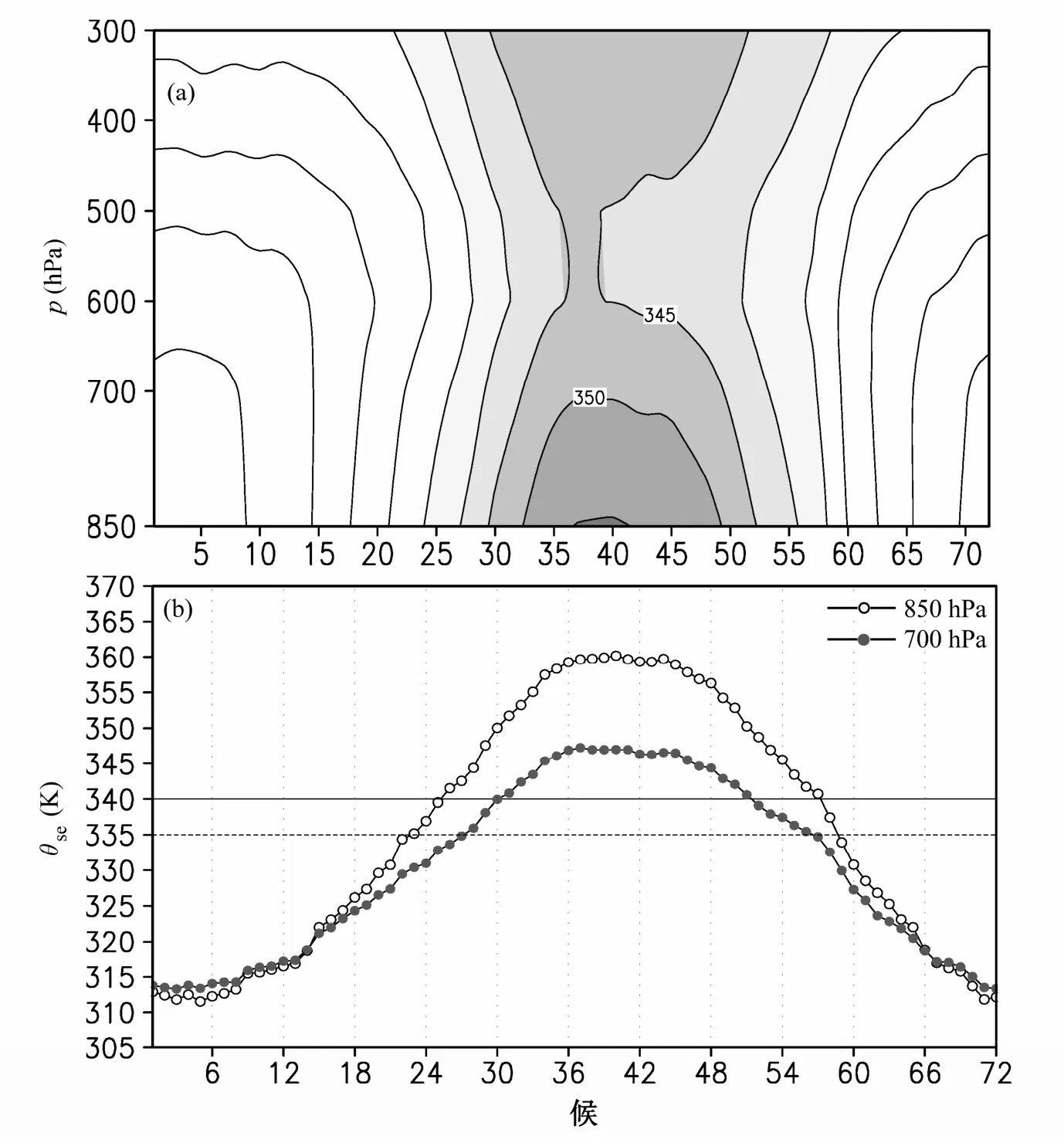

充足的水汽输送是大范围降水产生的重要条件,西南区域雨季的开始和结束同样与水汽变化密切联系。由于假相当位温θse在干湿绝热过程中具有很好的保守性,能够代表高温高湿空气(王安宇等,1999)。有的学者主张采用850 hPaθse=340 K或=335 K表示东亚夏季风前缘(Yanai et al., 1973;黄荣辉等,1998),以及采用850 hPaθse=335 K作为临界值来确定南海夏季风的爆发日期(Zhang et al., 2002);李贵福等(1983)的分析指出云南区域季风的撤退与大气低层θse的变化有关,并以700 hPa和850 hPa上θse≤67°C作为季风从云南撤退的标准。这里我们用θse来分析西南区域水汽的变化特征,图 11为图 1矩形框所包括的西南区域范围(25°N~34°N,97°E~110°E)和(21°N~25°N,97°E~106°E)θse区域平均的高度—时间剖面,以及850 hPa和700 hPa区域平均逐候θse的时间变化。可以看到大气对流层中低层的水汽主要集中在对流层低层,并随高度逐渐减弱(图 11a)。因此,我们分别以340 K 和335 K作为 850 hPa和700 hPa西南区域θse干湿季节转换的判定标准。由图11b可见5月2候(26候)850 hPa西南区域θse超过340 K,并稳定维持至10月4候(58候)减弱至低于340 K;700 hPa西南区域θse于5月3候(27候)超过335 K,并稳定维持至10月3候(57候)减弱至低于335 K;700 hPa和850 hPa的θse峰值出现在7~8月。850 hPa和700 hPa的θse变化分别稳定超过(低于)340 K和335 K的时间与第3节中候雨量稳定超过(低于)的时间非常一致。

综合以上高低层大气环流和水汽的变化,在冬季风向夏季风转换期间的4月4~5候(22~23候)高低层大气环流的突变特征比较明显:低层热带印度洋—西太平洋地区的东风带断裂,在 95°E附近开始出现西南越赤道气流;高层南亚高压位置明显西移,其中心位置突然从菲律宾以东洋面西移至中南半岛。以上这些大范围环流变化比较明显的时间均发生在4月下旬,是西南雨季开始的前兆信号。在夏季风向冬季风转换期间的10月3候(57候)左右,低层热带印度洋和西太平洋附近的东风带建立,西南地区为自东向西推进的东风气流控制;高层南亚高压中心突然从青藏高原南侧向东移动至150°E附近的海洋。对比第 3节初步确定的西南雨季开始和结束日期的时间与大气环流突变的时间,发现在超前西南雨季开始日期 4~5候,冬季型大气环流形势已经发生了明显的变化,夏季型环流形势开始建立;而夏季型环流向冬季型环流转换的时间与西南雨季结束的时间却比较一致,在 10月3候(57候)。另外,西南区域seθ干湿季节转换时间恰好与以上初步定义的西南区域雨季开始和结束的时间一致,进一步验证了多年平均西南雨季开始(5月3候,27候)和结束日期(10月3候,57候)的合理性。

图11 西南区域(25°N~34°N,97°E~110°E和21°N~25°N,97°E~106°E)多年平均seθ的(a)时间—高度剖面(阴影区为seθ大于340 K的区域)和(b)逐候变化(单位:K)Fig.11 (a) Time-height cross section and (b) pentad variation of climatologically meanseθ(unit: K) averaged over Southwest China (25°N–34°N,97°E–110°E) and (21°N–25°N, 97°E–106°E), areas withseθexceeding 340 K in (a) are shaded

5 西南雨季开始和结束日期的划分标准

5.1 不同标准的对比试验分析

以上分析表明,以 72候平均候雨量作为确定西南区域雨季开始和结束日期的雨量标准是比较合理的,得到的西南区域多年平均雨季开始和结束的日期分别为5月3候(27候)和10月3 候(57候),这一时间与大气环流突然变化和水汽演变的时间有很好的一致性。但是,前面我们也提到,由于分析西南区域多年平均雨季开始和结束日期时,对候雨量的变化我们作了区域平均之后又进行多年平均,在时间和空间上均作了平滑处理,所得到的候雨量变化的趋势相对比较稳定(图 5a)。而针对某一年的候雨量,由于仅在空间上进行了平滑处理,季节转换期间候雨量围绕的上下波动是比较明显的,因此确定雨季开始和结束日期标准时还必须考虑候雨量变化稳定超过的持续性和稳定性。那么究竟持续多少候比较合适?定义标准的阈值太高或太低所得到的结果都会有很大的差异。这里我们根据候雨量连续超过多年平均候雨量的候数定义了不同的标准,通过比较分析来进一步研究合适于西南区域雨季开始和结束日期的判定标准。在以下对比分析中,我们规定四种标准:

(1)从4月1候开始,当某一个候的西南区域平均候雨量(以下简称)超过区域多年平均候雨量,即>,且西南区域内有50% 站点的候雨量(RSP)超过相应站点的多年平均候雨量(以下简称为RS72),即RSP>RS72,确定该候为雨季开始候;从8月1候开始,当某一个候的<,且西南区域内有50%站点的RSP<RS72,确定该候为雨季结束候。

(2)从4月1候开始,当某一个候的>,且西南区域内有 50%的站点RSP>RS72,则将该候作为雨季开始待定候,如果之后连续两候的>,则将待定候确定为雨季开始候;从8月1候开始,当某一个候的<,且西南区域内有50%的站点RSP<RS72,则将该候作为雨季结束待定候,如果之后连续两候的<,则将待定候确定为雨季结束候。

(3)从4月1候开始,当某一个候的RP>R72,且西南区域内有 50%的站点RSP>RS72,则将该候作为雨季开始待定候,如果之后连续三候的RSP>RS72,则将待定候确定为雨季开始候;从8月1候开始,当某一个候的<,且西南区域内有50%的站点RSP<RS72,则将该候作为雨季结束待定候,如果之后连续三候的<,则将待定候确定为雨季结束候。

(4)从4月1候开始,当某一个候的>,且西南区域内有 50%的站点RSP>RS72,则将该候作为雨季开始待定候,如果之后连续四候的>,则将待定候确定为雨季开始候;从8月1候开始,当某一个候的<,且西南区域内有50%的站点RSP<RS72,则将该候作为雨季结束待定候,如果之后连续四候的<,则将待定候确定为雨季结束候。

在以上定义中,我们根据环流季节变化的时间来确定雨季开始期监测的时间为4月1候,结束期监测的时间为8月1候。同时为了避免遇到一些极端的情况,我们根据夏季型环流和冬季型环流完全建立的时间,对以上定义作了进一步的规定:凡是至6月30日还没有达到以上雨季开始期监测标准的,就将6月6候(36候)确定为雨季开始候;凡是至11月30日还没有达到以上雨季结束期监测标准的,就将11月6候(66候)确定为雨季结束候。

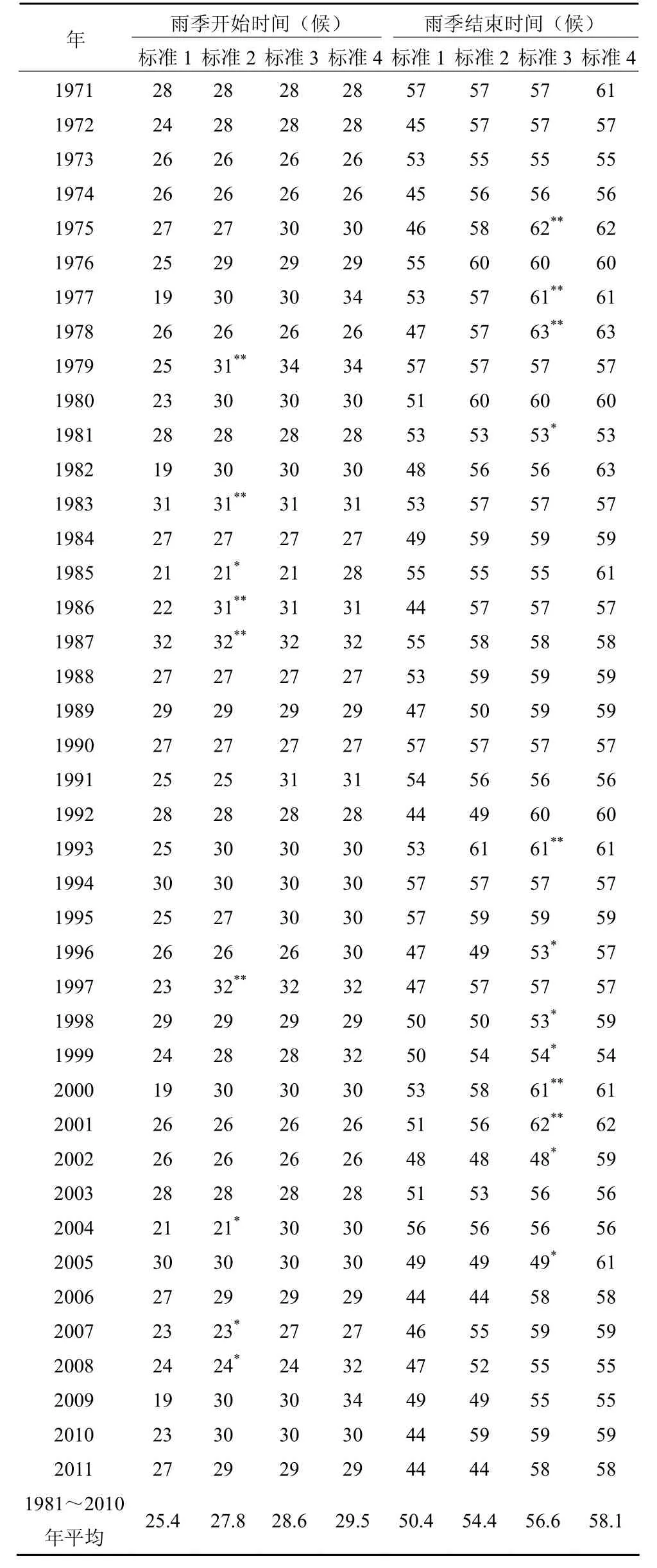

表 1分别为根据以上不同的四种标准得到的1971~2011年逐年西南雨季开始和结束时间。对比分析我们看到对于不同的雨季开始期标准,最后确定的多年平均雨季开始候均在 5月。标准 1确定的雨季开始时间为5月1候(25候),其中1977、1982、2000、2009年雨季开始日期比较早,在4月1候(19候),其次是1985和2004年,在4月3候(21候)开始。对比环流的变化来看,雨季开始日期明显超前环流突变的时间,这样的结果似乎有些不合情理,其可能原因是只考虑了一个候的雨量变化,而候雨量的波动很明显,具有很大的随机性。标准2确定的日期,除了1985和2004年雨季在4月3候(21候)开始外,大部分年份的雨季于5月相继开始,多年平均结果与前述分析的结果也比较接近,在5月4候(28候)左右。标准3和标准4确定的多年平均雨季开始时间分别为5月5候(29候)和 5月 6候(30候),与标准 2确定的时间仅相差 1~2个候。分析逐年的雨季开始日期也发现,标准2与标准3雨季开始时间除了在1975、1979、1991、1995、2004、2007年有一些差异之外,其他年份的结果基本上是一致的,标准3和标准4所确定的雨季开始时间的差异就更小。这些特征表明虽然标准的阈值在不断提高,但确定的日期已经不会再发生太大的改变,逐渐趋于稳定。因此,选取第二个标准作为判断西南区雨季开始的标准是比较合适的。

对于雨季结束日期的判断,在以上四个标准中,标准1和标准2确定的多年平均雨季结束时间分别在9月2候(50候)和9月6候(54候),标准3和标准4确定的时间在10月,其中标准3确定的多年平均雨季结束时间与前述分析结果比较接近,在10月3候(57候),且标准4确定的时间与标准3确定的日期也比较接近,在10月4候(58候)。分析逐年的结果发现标准 1确定的雨季结束时间明显偏早,在1971~2011年之间就有16年的雨季结束日期出现在8月,16年出现在9月。标准2确定的时间虽然有所改进,但偏早的年份仍然较多。标准3和标准4的结果比较接近,表明虽然标准的阈值在不断提高,但确定的日期已逐渐趋于稳定。因此,选取标准3作为判断西南雨季结束期标准比较合适。

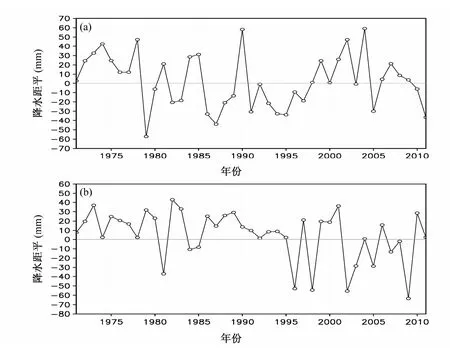

5.2 特殊年份的比较分析

很多研究表明,雨季结束日期的早晚与季节转换期间的雨量变化有一定的关系(晏红明等,2012)。因此我们进一步对比分析表 1中确定的雨季开始和结束日期的变化与西南地区4~5月和9~10月的雨量变化(图 12)来验证以上标准的可靠性和合理性。

表1 不同标准对1971~2011年西南雨季开始和结束时间的判断结果Table 1 Time of annual onset and end of rainy season according to different criterions for 1971–2011 in Southwest China

根据标准2雨季开始期判定标准,1985、2004、2007、2008年的雨季在4月份开始,相应这些年份4~5月的降水也偏多,特别是2004年,降水偏多接近60 mm,是自1971年以来4~5月降水偏多最明显的年份。相反,雨季开始比较晚的1979、1983、1986、1987、1997年,相应4~5月的雨量均比多年平均偏少,其中1979年是自1971年以来区域平均雨量偏少最明显的年份,降水偏少接近60 mm(图12a)。

根据标准3雨季结束判定标准,1981、1996、1998、1999、2002、2005为雨季结束偏早明显的年份,相应9~10月的雨量除1999年偏多外,其余年份均明显偏少,特别是 1996、1998、2002年的降水偏少比较明显。相反,在雨季结束偏晚比较明显的1975、1977、1978、1993、2000、2001年,9~10月的降水均超过多年气候平均雨量。逐年季节转换期间雨量的变化进一步表明了本文定义的西南雨季开始和结束日期判断标准是比较合理的。

6 结论和讨论

通过对西南区域候雨量变化和季节转换期间大气环流变化特征的分析,以及对多种标准的对比试验,得到了一些有意义的结论,并定义了西南区域雨季开始和结束日期的判断标准如下:

(1)由于季节转换期间4~6月和 9~10月云南、四川、贵州、重庆的降水变化具有全区一致性特征,从区域角度出发来考虑西南雨季开始和结束日期的变化是合理的。

(2)对比分析表明用 72候平均候雨量的变化作为判定雨季开始和结束日期的雨量标准比较合理,得到的西南区域多年平均雨季开始日期为5月3候(27候),结束日期为10月3候(57候)。

(3)多年平均高低层大气环流在4月4~5候(22~23候)和10月3候(57候)的突变特征比较明显,4月5候(23候)低层850 hPa热带印度洋和西太平洋的东风带断裂,95°E附近首先出现西南越赤道气流;高层南亚高压中心从菲律宾以东洋面西移至中南半岛。10月3候(57候)低层850 hPa热带印度洋和西太平洋的东风带重新建立,西南区域为自东向西逐步推进的东风气流控制;高层南亚高压中心从青藏高原南侧东移到(30°N,150°E)附近洋面。多年平均大气环流由冬季型向夏季型突变的日期比西南雨季开始日期偏早 4~5个候,而由夏季型向冬季型突变的日期与西南雨季结束日期比较一致。

图12 1971~2011年(a)4~5月和(b)9~10月西南区域降水距平(单位:mm)Fig.12 Precipitation anomalies in Southwest China during (a) April–May and (b) September–October from 1971 to 2011 (unit: mm)

(4)西南雨季开始日期标准为:从4月1候(19候)开始,当某一个候的>,且西南区域内有 50%的站点RSP>RS72,则将该候作为雨季开始待定候,如果之后连续两候的>,则将待定候确定为雨季开始候。凡是至6月30日还没有达到雨季开始期监测标准的,就将6月6候(36候)确定为雨季开始候;

(5)西南雨季结束日期标准为:从8月1候(43候)开始,当某一个候的<,且西南区域内有 50%的站点RSP<RS72,则将该候作为雨季结束待定候,如果之后连续三候的<,则将待定候确定为雨季结束候。凡是至11月30日还没有达到以上雨季结束期监测标准的,就将11月6候(66候)确定为雨季结束候。

作为西南夏季风输送水汽进入我国的门户区域,西南季风异常对我国西南地区乃至内陆区域的夏季降水有十分重要的影响。本文在对季节转换期间大气环流变化的分析中,对比讨论了热带地区季风环流演变与西南地区降水变化的关系,表明季节转换期间西南区域的降水变化与热带季风演变密切联系。但除了季风对西南雨季降水变化的影响外,中高纬度地区的冷空气活动造成的冷暖空气交汇对西南地区大范围降水的发生也起着十分重要的影响。晏红明等(2003)在早期的研究就发现,云南 5月雨量变化不仅与南亚季风的活动有关,与5月中低纬度地区的冷空气活动也有很大的关系,仅当季风水汽输送与冷空气相互配合时才会导致西南区域大范围降水的产生。地面气压场变化可以很好地反映冷空气活动,但由于冷空气活动具有非常明显短周期特征,多年平均逐候地面气压场的变化并没有出现类似于低层850 hPa风和高层南亚高压的突变特征(图略)。从表1我们看到1979年和2004年分别是西南雨季开始偏晚(6月1候,31候)和偏早(4月3候,21候)比较明显的两个年份,分析相应西南区域(25°N~34°N,97°E~110°E)和(21°N~25°N,97°E~106°E)高低层气温的变化(图 13),发现在雨季开始较晚的 1979年,4~5月高低层气温负距平不明显,直到6月上中旬才出现一次明显的降温过程,6月 11日对流层中低层气温比同期气候平均值偏低6°C(图13a),相应该年西南雨季于6月1候(31候爆发)。相反在西南雨季开始较早的 2004年,冷空气对西南地区的影响比较频繁,4月上中旬西南地区高低层气温比同期气候平均值偏低4°C以上(图13b),相应该年西南雨季于4月3候(21候)开始。以上分析进一步表明了西南雨季开始时间与冷空气活动的密切联系。而我们在分析冷空气活动与西南区域雨季结束日期变化的关系时,发现冷空气活动与西南雨季结束时间变化的关系并不密切(图略)。从9~11月环流演变的特征(图8c和图8d)来看,西南夏季风的结束主要与东亚东部偏东气流的向西推进有关,而该东风气流在开始出现初期主要与西太平洋副热带高压南侧的偏东气流有关,后期则与东亚大陆高压前部的偏东气流有关,但为什么该期间的冷空气活动对西南雨季结束日期的变化影响不明显?是否该期间的水汽变化对西南区域大范围降水的影响更为重要?有关这些问题还有待于进一步的研究。另外,从前面的分析我们看到,季节转换期间4~6月多年气候平均环流突变的时间(4月5候)比西南雨季开始的时间(5月3候)偏早4候左右,而9~11月环流突变的时间(10月3候)却与雨季结束的时间(10月3候)基本一致,这些特征可能恰好分别表明了冷空气活动对西南雨季开始期和水汽条件对西南雨季结束期影响的重要性。

图13 (a)1979年和(b)2004年4~6月逐日西南区域气温的高度—时间剖面图(单位:°C)Fig.13 Height–time cross sections of daily temperature in Southwest China (25°N–34°N,97°E–110°E) and (21°N–34°N,97°E–106°E) from April to June in(a) 1979 and (b) 2004 (unit: °C)

另外,由于降水变化的区域性特征比较明显,再加上复杂地形的影响,西南区域降水变化的区域性特征就显得更加突出(罗宁等,2006;周国莲和晏红明,2007;蒋兴文和李跃清,2010;符传博等,2011;晏红明等,2012)。从本文分析我们看到,贵州东部、重庆东部以及云南西北部边缘地区的降水与西南其他区域的降水变化有十分不同的特征,这些区域4月的降水就超过100 mm,与华南前汛期降水比较类似。因此,尽管EOF分析表明了季节转换期间西南区域降水变化的一致性特征,但这些区域的降水变化差异却是不可忽视的。我们在有关雨季开始和结束日期定义的时候,怎样来统筹考虑一个区域雨季开始和结束日期标准的合理性还值得进一步研究。针对这一问题,我们再进一步通过更详细的分析定义单个站点雨季开始和结束日期的确定标准,这样我们可以通过这一标准,并结合环流的变化特征来进一步研究西南区域雨季开始或结束日期的演变进程等问题。由于篇幅有限,关于西南区域单站雨季开始和结束日期的分析和定义标准问题的研究,我们将另文撰写。

致谢 本项工作与国家气候中心的赵振国、任福民、周兵、李跃凤、龚志强、王东阡、柳艳菊、司东等同志进行了多次有益的讨论,得到了贵州省气候中心周涛、四川省气候中心杨淑群和杨小波、重庆市气候中心李耿四位同志提供的站点资料信息,并就各省目前的情况和他们进行了交流。在此对以上同志表示衷心的感谢。同时,也非常感谢审稿专家及编辑提出的宝贵意见。

(References)

池艳珍, 何金海, 吴志伟.2005.华南前汛期不同降水时段的特征分析[J].南京气象学院学报, 28 (2): 163–171.Chi Yanzhen, He Jinhai, Wu Zhiwei.2005.Features analysis of the different precipitation periods in the pre-flood season in South China [J].Journal of Nanjing Institute of Meteorology (in Chinese), 28 (2): 163–171.

程建刚, 晏红明, 严华生, 等.2009.云南重大气候灾害特征和成因分析[M].北京: 气象出版社.Chen Jian’gang, Yan Hongming, Yan Huasheng, et al.2009.Analysis on Heavy Climate Damage and Its Cause in Yunnan (in Chinese) [M].Beijing: China Meteorological Press.

丁一汇, 柳俊杰, 孙颖, 等.2007.东亚梅雨系统的天气—气候学研究[J].大气科学, 31 (6): 1082–1101.Ding Yihui, Liu Junjie, Sun Ying, et al.2007.A study of the synoptic-climatology of the Meiyu system in East Asia [J].Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 31 (6):1082–1101.

符传博, 吴涧, 丹利, 等.2011.近 50年云南省雨日及降水量的气候变化 [J].高原气象, 30 (4): 1027–1033.Fu Chuanbo, Wu Jian, Dan Li, et al.2011.Climatic changes of rainfall and rain days in Yunnan Province[J].Plateau Meteorology (in Chinese), 30 (4): 1027–1033.

郭其蕴, 王继琴.1981.近三十年我国夏季风盛行期降水的分析 [J].地理学报, 36 (2): 187–195.Guo Qiyun, Wang Jiqin.1981.Analysis on the prevailing period precipitation of China summer monsoon in recent 30 years [J].Acta Geographica Sinica (in Chinese), 36 (2): 187–195.

黄荣辉, 张振洲, 黄刚, 等.1998.夏季东亚季风区水汽输送特征及其与南亚季风区水汽输送的差别 [J].大气科学, 22 (4): 460–469.Huang Ronghui, Zhang Zhenzhou, Huang Gang, et al.1998.Characteristics of the water vapor transport in East Asian monsoon region and its difference from that in South Asian monsoon region in summer [J].Chinese Journal of Atmospheric Sciences (Scientia Atmospherica Sinica) (in Chinese), 22(4): 460–469.

蒋兴文, 李跃清.2010.西南地区冬季气候异常的时空变化特征及其影响因子 [J].地理学报, 65 (11): 1325–1335.Jiang Xinwen, Li Yueqing.2010.The spatio-temporal variation of winter climate anomalies in southwestern China and the possible influencing factors [J].Acta Geographica Sinica (in Chinese), 65 (11): 1325–1335.

Lau K M, Yang S.1987.Climatology and interannual variability of the Southeast Asian summer monsoon [J].Advances in Atmospheric Sciences,14 (2): 141–162.

李贵福, 雷云, 孙永贵.1983.云南雨季结束和季风撤退的关系 [J].云南气象, 1: 22–25.Li Guifu, Lei Yun, Sun Yonggui.1983.Relationship between onset of rainy season in Yunnan and monsoon retreat [J].Yunnan Meteorology (in Chinese), 1: 22–25.

Li X D, Zhu Y F, Qian W H, et al.2002.Spatio-temporal variations of summer rainfall over eastern China during 1880–1999 [J].Advances in Atmospheric Sciences, 19 (6): 1055–1068.

林之光.1985.中国气候 [M].上海: 上海科学技术出版社, 76–80.Lin Zhiguang.1985.China Climate (in Chinese) [M].Shanghai: Scientific Press of Shanghai, 76–80.

刘瑜.2000.云南雨季早迟的气候特征分析 [J].气象, 26 (7): 44–49.Liu Yi.2000.The climatic feature analysis of Yunnan rainy season early or late onset [J].Meteorological Monthly (in Chinese), 26 (7): 44–49.

粱建茵, 吴尚森.2000.1998年南海西南季风活动的初步分析 [J].热带气象学报, 16 (1): 28–37.Liang Jianyin, Wu Shangsen.2000.The preliminary analyses on the activities of South China Sea summer monsoon in 1998 [J].Journal of Tropical Meteorology (in Chinese), 16(1): 28–37.

梁萍, 丁一汇, 何金海, 等.2010.江淮区域梅雨的划分指标研究 [J].大气科学, 34 (2): 418–428.Liang Pin, Ding Yihui, He Jinhai, et al.2010.A study of determination index of regional Meiyu over the Yangtze–Huaihe basin [J].Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 34 (2): 418–428.

罗宁, 许炳南, 文继芬, 等.2006.贵州大气降水的时空分布规律研究[J].贵州气象, 30 (4): 3–7.Luo Ning, Xu Bingnan, Wen Jifen, et al.2006.Study on spatio-temporal distribution of precipitation in Guizhou[J].Journal of Guizhou Meteorology (in Chinese), 2006, 30 (4): 3–7.

强学民, 杨修群.2008.华南前汛期开始和结束日期的划分 [J].地球物理学报, 51 (5): 1333–1345.Qiang Xuemin, Yang Xiuqun.2008.Onset and end of the first rainy season in South China [J].Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), 51 (5): 1333–1345.

强学民, 杨修群, 孙成艺.2008.华南前汛期降水开始和结束日期确定方法综述 [J].气象, 34 (3): 10–15.Qiang Xuemin, Yang Xiuqun, Sun Chengyi.2008.A review on recent researches on the first rainy season’s onset and end dates in South China [J].Meteorological Monthly (in Chinese), 34 (3): 10–15.

Tao S Y, Chen L X.1987.A review of recent research on the East Asian summer monsoon in China [M]// Chang C P, Krishramurti T N, et al.Review of Monsoon Meteorology.Oxford: Oxford University Press,60–92.

覃武, 孙照渤, 丁宝善, 等.1994.华南前汛期雨季开始期的降水及环流特征 [J].南京气象学院学报, 17 (4): 455–461.Qin Wu, Sun Zhaobo,Ding Baoshan, et al.1994.Precipitation and circulation features during late-spring to early-summer flood rain in South China [J].Journal of Nanjing Institute of Meteorology (in Chinese), 17 (4): 455–461.

王安宇, 吴池胜, 林文实, 等.1999.关于我国东部夏季风进退的定义[J].高原气象, 18 (3): 400–408.Wang Anyu, Wu Chisheng, Lin Wenshi, et al.1999.The definition of the advance and retreat of the summer monsoon in China [J].Plateau Meteorology (in Chinese), 18 (3):400–408.

王英, 曹明奎, 陶波, 等.2006.全球气候变化背景下中国降水量空间格局的变化特征 [J].地理研究, 25 (6): 1031–1040.Wang Ying, Cao Mingkui, Tao Bo, et al.2006.The characteristics of spatio-temporal patterns in precipitation in China under the background of global climate change [J].Geographical Research (in Chinese), 2006, 25 (6): 1031–1040.

王遵娅, 丁一汇, 何金海, 等.2004.近 50年来中国气候变化特征的再分析 [J].气象学报, 62 (2): 228–236.Wang Zunya, Ding Yihui, He Jinhai, et al.2004.An updating analysis of the climate change in recent 50 years [J].Acta Meteorologica Sinica (in Chinese), 62 (2): 228– 236.

吴志伟, 江志红, 何金海.2006.近50年华南前汛期降水、江淮梅雨和华北雨季旱涝特征对比分析 [J].大气科学, 30 (3): 391–401.Wu Zhiwei, Jiang Zhihong, He Jinhai.2006.The comparison analysis of flood and drought features among the first flood period in South China,Meiyu period in the Yangtze River and the Huaihe River valleys and rainy season in North China in the last 50 years [J].Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 30 (3): 391–401.

晏红明, 肖子牛, 王灵.2003.孟加拉湾季风活动与云南5月降雨量 [J].高原气象, 22 (6): 624–630.Yan Hongming, Xiao Ziniu, Wang Ling.2003.Activities of Bay of Bengal monsoon and beginning date of rain season in Yunnan [J].Plateau Meteorology (in Chinese), 18 (3): 624–630.

晏红明, 程建刚, 郑建盟, 等.2012.2009年云南秋季特大干旱的气候成因分析 [J].大气科学学报, 35(2): 229–239.Yan Hongming, Cheng Jian’gang, Zheng Jianmeng, et al.2012.The climate cause of heavy drought in Yunnan in autumn 2009 [J].Transactions of Atmospheric Sciences (in Chinese), 35 (2): 229–239.

Yanai M, Esbensen S, Chu J H.1973.Determination of bulk properties of tropical cloud clusters from large scale heat and moisture budgets [J].J.Atmos.Sci., 30: 611–627.

杨辉, 宋杰, 晏红明, 等.2012.2009/2010年冬季云南严重干旱的原因分析 [J].气候与环境研究, 17 (3): 315–326.Yang Hui, Song Jie, Yan Hongming, et al.2012.Cause of the severe drought in Yunnan Province during winter of 2009 to 2010 [J].Climatic and Environmental Research(in Chinese), 17 (3): 315–326.

张家诚.1991.中国气候总论 [M].北京: 气象出版社, 140–141.Zhang Jiacheng.1991.Pandect on China Climate (in Chinese) [M].Beijing:China Meteorological Press, 140–141.

章基嘉, 孙照渤, 陈松军.1982.用自然正交函数分解划分自然天气季节的研究 [J].南京气象学院学报, (2): 189–195.Zhang Jijia, Sun Zhaobo, Chen Songjun.1982.Division of natural synoptic seasons by Empirical Orthogonal Function (EOF) [J].Journal of Nanjing Institute of Meteorology (in Chinese), (2): 189–195.

Zhang Y S, Li T, Wang B, et al.2002.Onset of the summer monsoon over the Indochina Peninsula: Climatology and interannual variations [J].J.Climate, 15 (11): 3206–3221.

周国莲, 晏红明.2007.云南近40年降水量的时空分布特征 [J].云南大学学报 (自然科学版), 28 (4): 55–61.Zhou Guolian, Yan Hongming.2007.The spatial and temporal distribution feature of precipitation field over Yunnan [J].Journal of Yunnan University (Natural Sciences Edition)(in Chinese), 28 (4): 55–61.

郑彬, 梁建茵, 林爱兰, 等.2006.华南前汛期的锋面降水和夏季风降水Ⅰ.划分日期的确定 [J].大气科学, 30 (6): 1207–1216.Zheng Bin,Liang Jianyin, Lin Ailan, et al.2006.Frontal rain and summer monsoon rain during pre-rainy season in South China.Part I: Determination of the division dates [J].Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese),30 (6): 1207–1216.

--западе Китая