我国当前移动社交网络用户的基本特征*

张 利,王 欢,2

(1.北京邮电大学 公共管理学院,北京 100876;2.北京邮电大学 马克思主义教学与研究中心,北京 100876)

一、我国社交网络发展分析预测

过去数十年的时间里,伴随着互联网的高速发展,移动社交网络从无到有、由弱到强,人们从一无所知到无所适从,移动社交网络在中国开始以迅猛的速度发展。2011年,全球智能手机出货量首次超过包括平板电脑在内的PC(Personal Computer)出货量,出现了“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”的景象,这也标志着移动互联网络的春天来临。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的最新报告显示,截至2012年12月底,中国网民规模已高达5.64亿人,全年新增网民达5 090万人。其中,手机网民的规模高达4.20亿,占总体网民的74.5%。使用手机进行社交的用户年增长率为35.7%[1]。

据市场研究公司eMarketer发布的“世界社交网络使用:市场规模与增长预期”报告称,2012年全球社交网络用户将会达到14.3亿人,比2011年增长19.2%。报告预测,2012年63.2%的互联网用户将每月至少登陆一次社交网站,到2013年这一比例将会升至67.6%,2014年升至70.7%。基于这一数据计算,今年全球人口中的五分之一将会使用社交网络,到2014年则将达到四分之一[2]。CNNIC发布数据显示,截至2012年12月底,我国使用社交网站的用户规模为2.75亿人,较2011年底提升了12.6%。网民中社交网站用户比例达48.8%,较2011年略有增加。社交网络已经不只是一种工具,而是一种生活方式。

二、移动社交网络用户

互联网用户通过SNS(Social Network Services)网站有效维系了自己的人脉关系,扩大了自己的社交范围,借助多样、开放的网络应用工具,在网民个体之间形成灵活的互动关系,并在个体互动的基础之上形成特定的社群。早在上世纪60年代,美国哈佛大学心理学教授米尔格拉姆(Stanley Milgram)就提出六度空间理论(Six Degrees of Separation),简单地说就是,“你和任何一个陌生人之间所间隔的人不会超过6个人,也就是说,最多通过6个人,你就能够认识任何一个陌生人”[3]。六度空间理论为SNS的发展提供了强大的理论依据。

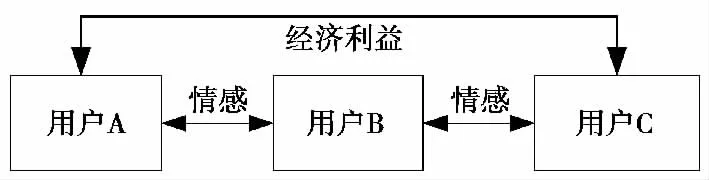

如图1所示,SNS用户之间有两种人脉关系,即一度人脉和二度人脉。一度人脉是指用户A与用户B、用户B与用户C之间的直接关系,其关系维护主要依赖彼此之间的情感需要;二度人脉是指用户A与用户C之间的间接关系,其关系维系主要通过共同的熟人用户B,用户A和用户C之间建立了二度人脉关联,这种关系的维护主要靠经济利益。总体来讲,一度人脉要比二度人脉强硬,两种人脉关系相互影响、相互依赖,共同维系着社交网络。

图1 SNS网络用户人脉关系示意图

移动社交网络是目前世界上发展最快、最受欢迎的互联网服务形式之一。社交网络是依附于现实人际关系而形成的人脉网络,它源于现实中人们社交的需求。移动社交网站是指通过手机、平板电脑等移动设备访问朋友网、人人网、开心网等社交网站,访问手段包括网页访问,也包括社交网站专门为移动终端推出的客户端。移动社交网络用户也称移动社交网站用户,移动社交网站用户是指最近半年内使用手机、平板电脑等移动设备访问过上述社交网站的网民。

三、我国移动社交网络用户的特征

北京大学社会学教授夏学銮提出,“网络社会学是研究网络行动者在网络时空中的沟通和互动规律以及网上行为和网下行为相互关系的一门科学”[4]。网络互动在本质上也是一种社会互动,所不同的只是其形式而已。

从社会学角度来看,传播不尽是通过言语进行,任何非语言的传播都携带着信息,而这些信息都有可能刺激所有的感官并使交流的对方同这种全身心的交流相呼应。移动社交网络就是在语言环境之外的一种非语言的沟通与交流平台。之所以说是非语言的,是因为这些信息的传播不是通过口口相传,而是通过网络虚拟社区,把用户密切联系在一起[5]。它通过手机、平板电脑等移动终端上的社交网络软件进行人际交往,多数情况下,它是以现实的人际关系为基础的。社交网络平台是一个关系维护和扩大关系范围的圈子,是一个开放性的社会化网络平台,它能够利用移动设备的移动性、便捷性、及时性等优势,让用户随时随地、随心所欲地进行交流;它也能够为人们提供定位和信源确认等服务,增加移动社交网络平台的可信度。

从目前我国移动社交网络的发展状况来看,它以现实的人际关系为基础,使用范围较为广泛。在使用过程中,受社交网络自身因素和人们心理因素的影响,它主要表现出社交从众心理、社交疲劳和用户易流失等基本特征。

(一)分布广泛

移动社交网络用户在性别、种族、年龄、教育经历、工作性质等方面都不相同,他们分布在不同国家和地区,在国内又表现为不同省、市以及各行各业里。总之,移动社交网络的使用具有广泛性。移动社交网络用户虽然人数众多、分布广泛,但是较为分散,集中化程度不够。

社交网络场域的转移与移动社交网络的移动性、便捷性、及时性有着密不可分的关联。从有限内容转为无限信息,由现实空间转至虚拟空间,不仅丰富了人们社交的内容,也增加了社会交往的频率,有效地维护了人际关系。移动社交网络将用户的个性化需求、兴趣探索作为新的尺度,针对不同用户,建立了因人而异的个性化信息表达方式,这与传统的传播方式大不相同。

移动社交网络用户分布范围广泛主要指内容的广泛性和地域的广泛性。内容的广泛性是指移动社交网络中的内容丰富,且形式多样,主要有音频、视频、图片和文字等,能够充分满足不同用户的多样化需求。地域的广泛性是指移动社交网络里的人际交往和社会交往打破了时间与空间的限制,通过各种移动设备,能够在较广范围里与他人保持沟通与联系。可以说,移动性和实时性消解了空间距离。

“草根性具有强大的凝聚力,更具有强大的生命力和独立性。”[6]移动社交网络的广泛使用表明它已经扩散到大众中间,具有浓厚的草根气息。移动社交网络为人们创立了一个平等、自由的话语空间,其便捷的转发与对话功能,可以使更多的人通过移动终端与他人保持联系。此外,它还可以提供最新的信息,创作丰富的内容,并把它们以更快的速度传向世界各地。

(二)现实关系与虚拟关系交织

移动社交网络以用户的真实人际关系为基础,并通过各种媒介建立新的人际关系,以扩大用户的现实人际交往圈子,使用户从中获得心理满足感。从网络属性来看,移动社交网络是一个虚拟化的人际交往平台,人们可以通过匿名的形式,自由、开放地进行自我展示[7]。这种虚拟化人际关系受到越来越多用户的欢迎。

移动社交网络用户使用移动社交网络的基础一方面是现实中的人际关系,另一方面是以社交网络平台为载体建立的虚拟网络共同群体。对前者而言,将现实中的人际关系搬上虚拟化信息平台,可以增加社交频率,维护人际关系,因为用户之间有着绝对的信任;对后者而言,这个共同群体缘于网络虚拟信息交流平台,它仅仅基于用户间的共同语言。因此,它也存在着某种虚假性,用户对其所发布的信息持谨慎态度,对其发出的社交信号仍存在一些疑问。

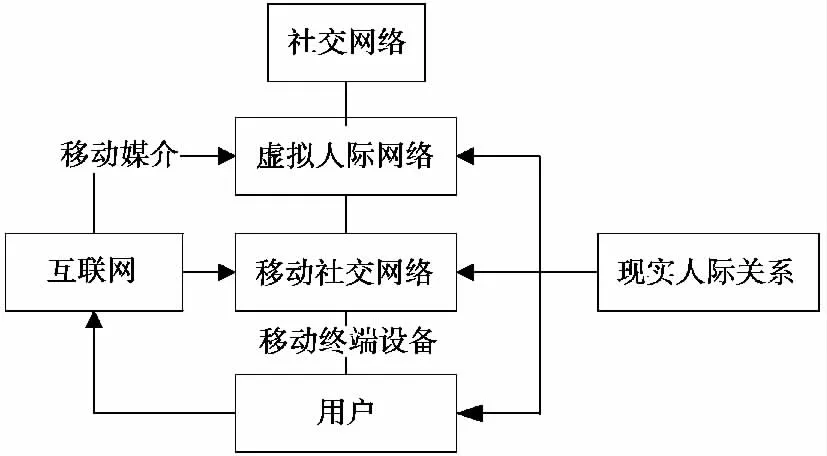

需求主义社会学认为,媒介的存在就是为了满足各种不同的社会需求,而受众所使用的媒介也与需求相关。所以,一方面,用户使用移动社交网络一定程度上是出于建立、维系自身人际关系的目的,也就是在社交网络平台上建立个人交际圈;另一方面,用户通过手机接入移动社交网络,从而在技术上将社交网络受众与其真实身份联系起来,更容易反映和建立真实的社会关系(见图2)。

(三)言论从众现象较普遍

图2 现实关系与虚拟关系交织示意图

伊萨德认为,想法或态度是一种时间有限的特定的情感过程,从几秒到几小时、从温和到激烈都有可能。除此之外,人们还会表现出一些情感的特征,也就是在与他们的接触中倾向于表现出的某种特定的情感[8]。理论上看,不同用户对同一事物的表达存在差异,这源于不同用户的不同的认知与情感。在移动社交网络中,受时效性和移动设备的限制,用户在与他人交往的过程中,往往较少以理性的头脑去分析、判断,对于外界的信息只是简单地过滤,而不进行冷静、细致的分析与思考,导致用户发表言论时没有自己的主见或者只能说出一些比较浅显的言论。出于某种虚荣心或者自我防备心理,也为了不被别人发现自己言论的肤浅,言论从众现象比较严重。

言论从众也是一种较为普遍的心理和行为,在自我意识方面存在一定的弱化现象,在思维方面缺乏独立思考的能力,在面对意识判断与抉择的过程中存在犹豫不决的现象和徘徊心理,无法根据内心最真实的想法作出理性客观的判断。这种较为关注自身形象的言论从众现象造成用户无所适从,不愿主动表达出自我的真实想法。一定程度上来说,这种违背自己内心想法的行为不仅使别人曲解自己,也阻碍当下社交网络的发展。所以,在移动社交网络发展的过程中,尽量避免出现用户的从众现象,尽可能鼓励用户发表内心真实的想法,真正做到自主表达言论。

(四)易产生社交疲劳

社交疲劳又称交际疲劳,是由于人们过度热衷于人际交往而产生的各种焦虑情绪,表现为现实生活中总想逃避人群,喜欢寡居。在整个社会大环境的压力下,越来越多的人不得不违背自己的意愿穿梭于各种社交场合,努力构建自己的“关系网”,使自己身心疲惫。

现如今,人们需要应对现实社会中的各种难题,除此之外,互联网中的各种难题也层出不穷,用户只有疲于应付。移动社交网络用户产生社交疲劳的原因有几方面:其一,用户长期使用社交网络,既占用时间,又耗费精力;其二,社交网络本身的弊端也越来越突出,比如虚假信息传播,隐私安全受到威胁,好友数量急剧膨胀,工作时间越来越长等;其三,人们在通过移动互联网进行人际关系的开拓与维系时,也要面对现实社会中人际关系的建立与维系,这都需要花费大量的时间与精力。

用户社交疲劳的产生与用户利益需求和移动社交网络自身存在的问题都有一定的关系。用户进行人际交往具有功利性,过多的利益导向性使得社交网络中除了自己需要的信息外,还有较多繁杂的内容,用户需要化费大量时间才能达到维系人际交往的目的,致使用户对社交产生疲惫的感觉,对移动式的人际交往产生倦怠感。

移动社交网络自身存在的问题也使得用户产生社交疲劳。众所周知,移动社交网络作为一种人际沟通工具和信息交流平台,对人们的工作和生活产生了积极影响。与此同时,移动社交网络用户也会被各种垃圾信息、虚假信息淹没,严重影响人们获取信息的信度与效度,长此以往,人们对于社交网络的信任程度与依赖程度就会降低,严重者产生感官疲劳。可见社交疲劳是导致用户流失的原因之一。

(五)易流失

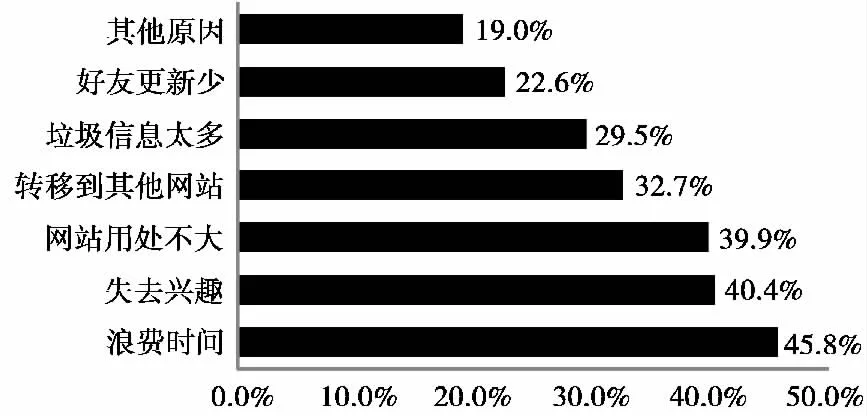

除社交疲劳易导致社交网站用户流失外,社交网站的黏性不够,也会使用户流失(见图3)。

图3显示,用户主观上认为使用这些社交网站会耽误自己的工作和学习,这一比例为45.8%。所以,相当一部分用户有意识地停止使用这类社交网站。

40.4%的流失用户是因为对社交网站玩腻了、失去了兴趣,所以才放弃使用社交网络。时下的社交网站功能相似,界面布局大同小异,用户体验比较差,客观上,社交网站并没有给用户提供一个舒适的环境。可见,社交网站创新性不足是其用户流失的关键因素。

39.9%的流失用户认为某些社交网站的用处并不大,这或许与用户的年龄、性别、教育背景、工作等不同有关。网站的功效是维持用户使用兴趣最为重要的因素,因而一些在发展初期走娱乐化路线的社交网站目前已经进入到瓶颈期。

据《2012年中国网民社交网站应用研究报告》的调查显示,38.3%的流失用户在停止使用某些社交网站后转向使用微博,这再次证明微博是社交网站的主要竞争对手。还有一部分流失用户转向了其他的网站,诸如腾讯微信、博客、论坛和BBS等。这一结果反映出社交类网站使用的黏性来自于用户的现实人际社交网络,同时其用户流失的风向也同样来自好友的使用情况。好友的持续使用会造成用户的持续使用,而好友的离开则会迅速造成用户的大规模离开,这是一个互相作用的过程,一旦出现用户黏性下降,用户将会大规模地离开。

图3 社交网站用户流失的原因[9]

移动社交网络用户的黏着度反映了用户对社交网站的忠实度和回头率,也充分体现了社交网站的整体质量。寻找有效的社会化服务模式,通过不断创新,加强其产品和内容的趣味性,强化其实用性,为用户创造较高的使用价值,使用户形成特定使用习惯,将有利用提升用户的黏着度。

在细分市场中利用现有优势资源,为用户提供更加专业化、集成化的服务是时下社交网站提升用户黏着度的有效保证。现如今,要想在众多SNS社交网站的激烈角逐中胜出且不被日益强大的微博所蚕食,进一步提高用户的忠诚度,走专业化道路是不二之选。

四、小 结

从移动社交网络的发展走向来看,虽然移动社交网络用户人数仍在不断增长,但由于应用软件兼容性差、内容的易用性和丰富性不够、移动网络的性能不稳定及收费模式不合理等原因,移动社交网络仍面临较大的发展瓶颈。移动社交网络在今后的发展过程中,因受移动科技进步、竞争对手冲击、用户心理等因素的影响,而在广泛范围里还将备受关注。

[1] 中国互联网络信息中心.第31次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].(2013-01-15)[2013-02-01].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201301/t20130115_38508.htm.

[2] eMarketer预计今年全球社交网络用户达14.3亿[EB/OL].(2012-03-16)[2013-02-10].http://tech.sina.com.cn/i/2012-03-16/02386842507.shtml.

[3] 西门柳上.正在爆发的互联网革命:全球互联网已进入SNS时代[M].北京:机械工业出版社,2009:10.

[4] 夏学銮.网络社会学建构[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2004(1):85-91.

[5] 王琦,张颖,李海强.中国第三代移动通信智能手机用户族群研究——基于 China-VALS的模型[J].重庆邮电大学学报:社会科学版,2013(2):80-88.

[6] 王欢,张利,叶柯柯.大学生网络团购面临的问题及对策研究[J].重庆邮电大学学报:社会科学版,2012(5):102-106.

[7] 张利,王欢.我国移动社交网络服务的发展现状与方向研究[J].现代情报,2012(11):68-72.

[8] 特里·K.甘布尔,迈克尔·甘布尔.有效传播[M].第7版.熊婷婷,译.北京:清华大学出版社,2005:203.

[9] 中国互联网络信息中心.2012年中国网民社交网站应用研究报告[EB/OL].(2013-02-19)[2013-03-13].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/.