西藏佩枯错盆地晚更新世以来的孢粉组合特征及其古气候意义

边彦明, 余 佳, 邵兆刚, 韩建恩, 贺承广

1)河南省地质调查院, 河南郑州 450001;

2)中国地质科学院地质力学研究所, 北京 100081

西藏佩枯错盆地晚更新世以来的孢粉组合特征及其古气候意义

边彦明1), 余 佳2), 邵兆刚2), 韩建恩2), 贺承广2)

1)河南省地质调查院, 河南郑州 450001;

2)中国地质科学院地质力学研究所, 北京 100081

西藏佩枯错盆地晚更新世以来河湖相沉积剖面的孢粉分析显示, 该地区在晚更新世早期的 127—72 ka B.P.时期, 气候温和湿润, 植被以针阔叶混交林为主; 至66—56 ka B.P.时期, 气候转变为温凉略干, 植被转为疏林草原; 在 56—49 ka B.P.时期, 气候温凉潮湿, 植被又转为针阔叶混交林为主的森林草原; 而在49—46 ka B.P.时期, 气候温和偏干, 植被转为疏林草原; 在46—31 ka B.P.时期, 气候寒凉湿润, 植被表现为温度进一步下降的疏林草原; 在 31—15 ka B.P.时期, 环境向寒冷方向发展, 植被转为高寒草原; 自11 ka B.P.(全新世初期)开始, 气候由温暖偏干转变为温凉偏湿, 植被由灌丛草原转变为森林灌丛草原。这表明自晚更新世以来, 该区气候环境是在逐渐变干的总趋势上, 经历了多次明显的冷暖与干湿波动。

佩枯错; 晚更新世以来; 湖相沉积; 环境变化

在沉积地层尤其是河湖相沉积地层中保存的孢粉记录是最受重视、效果较好的古环境重建指标之一, 被广泛地应用于古环境重建中(李文猗等, 1983;余佳等, 2007)。近年来, 笔者在开展的“青藏高原新构造及晚新生代古大湖研究”和“青藏高原古大湖气候变化记录研究”项目中, 对藏南谷地佩枯错盆地的河湖相沉积, 进行了野外地质调查、实测剖面,并在其中采集了大量的孢粉化石样品。由于孢粉对气候的变化反映灵敏(宋之琛, 1998; 黄赐璇等,1982), 因而笔者根据孢粉组合特征, 分析了该区晚更新世—全新世的气候与环境变化过程。

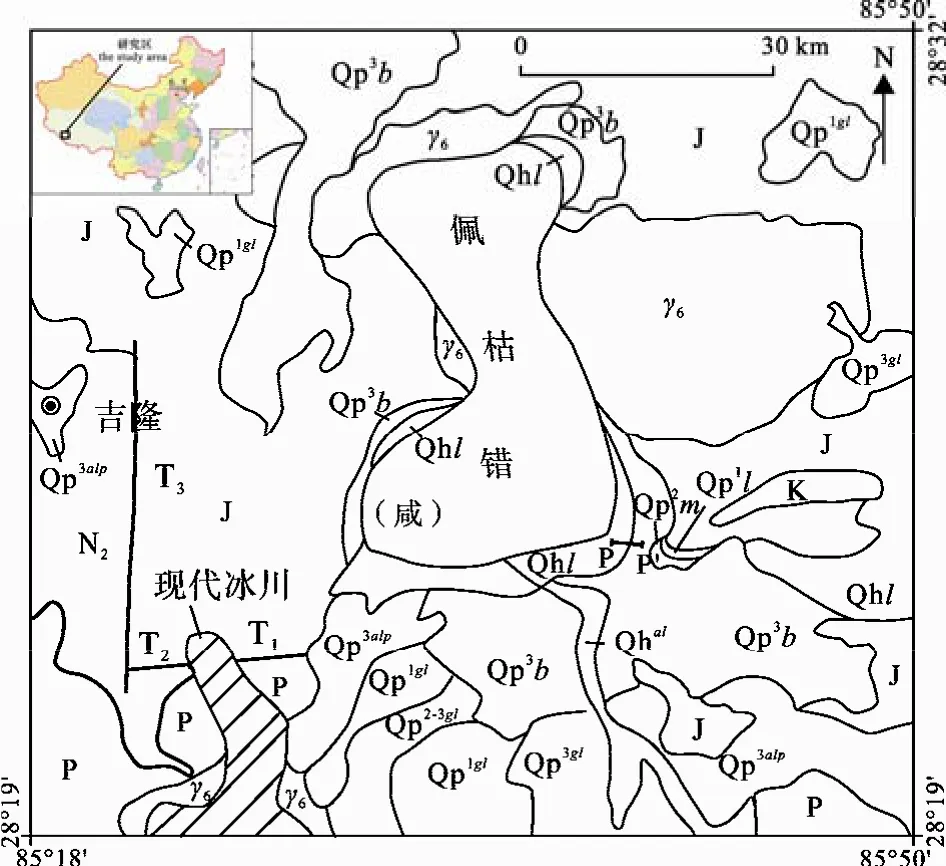

日喀则地区的佩枯错盆地地处藏南谷地内(在北纬 28°47′、东经 85°35′一带), 介于喜马拉雅山与其北面的冈底斯山之间, 为一晚新生代断陷盆地(西藏自治区地质矿产局, 1993)。盆地呈近SN向展布,南北宽、中间窄, 呈“哑铃”状, 长约130 km, 宽为20~45 km, 海拔在 4000~4500 m之间, 属高原地带。盆地的基底为侏罗纪灰岩、砂岩、浅变质岩和花岗岩, 上面不整合堆积了高出湖面近百米、厚数十米的第四纪早更新世—全新世湖相沉积地层(图1), 是研究青藏高原湖泊演化、环境变化、古地理变迁的天然野外实验室。同时, 佩枯错盆地不仅发育有多级湖相阶地, 含较丰富的动植物化石, 而且通过其东部的藏南谷地与定日—定结等古湖泊相连, 属于藏南高原晚新生代古大湖的一部分(朱大岗等, 2006, 2008a)。因此, 佩枯错地区的河湖相沉积和环境变化的调查与研究, 不仅具有重要的理论意义,而且对于青藏高原环境与气候变化的研究, 也具有重要的现实意义。

图1 西藏佩估错盆地河湖相地层分布图(朱大岗, 2008b)Fig. 1 Distribution of fluviolacustrine sediments in the Paigu Co area, Tibet(after ZHU, 2008b)

1 佩枯错地区第四纪沉积地层及时代

1.1 佩枯错湖相沉积地层

佩枯错盆地内沉积的第四纪湖相地层, 主要分布在佩枯错东南部湖岸阶地(T1—T4)上。佩枯错中北部湖岸陡立, 主要由侏罗系板岩和喜山期花岗岩组成, 多形成陡立的侵蚀阶地。

在佩枯错东南部由晚更新世—全新世湖相沉积物组成的湖积阶地(T1—T4), 多沿湖缘、湖边高地和山坡分布, 阶地前缘相对高一般为 0.2~2.0 m, 阶地面宽数米至数十米。其中, T3阶地高超过 20 m, 阶坎较陡, 阶地面多微向湖面倾斜, 并略有起伏, 东西长 60余 km, 南北宽达 15 km之多。湖积阶地中的沉积物以细砂、粘土、泥质粉砂层等湖相沉积为主, 其次为砂砾层, 砾含量5%~80%之间, 以 30%~70%者居多, 砾石磨圆度、分选性均较差, 成分复杂, 有片岩、硅质岩、花岗岩、灰岩、砂岩等。

1.2 河湖相沉积的地质时代

李炳元等(1983)将喜马拉雅区的第四纪河湖相地层划分为中更新统加布拉组湖相层(Qp2lj)和全新统湖沼沉积(Qhl); 并对佩枯错第三级阶地剖面进行了描述: 高出河面23 m, 顶面海拔4645 m, 高出佩枯错湖面约55 m, 剖面出露厚度20 m, 根据底部湖相沉积中灌木残枝的14C年龄为6325±200 a B.P.和6150±700 a B.P., 认为第三级阶地的形成时代为距今 6000余年。彭金兰(1997)、黄翡(2000)对佩枯错三级阶地剖面中的介形类和孢粉进行了分析, 进而探讨了该区 13000~4500年间气候与环境的变化。成都地质矿产研究所在开展1:25万聂拉木幅的区域地质调查中(成都地质矿产研究所, 2003), 对佩枯错周缘出露的第四系湖积阶地剖面进行了实测, 并对3个不同阶地取样, 开展了 ESR测年, 得到了其主要第四系湖积阶地的形成年龄为679~18 ka B.P.的实测数据, 但并未建立新的地层单位。

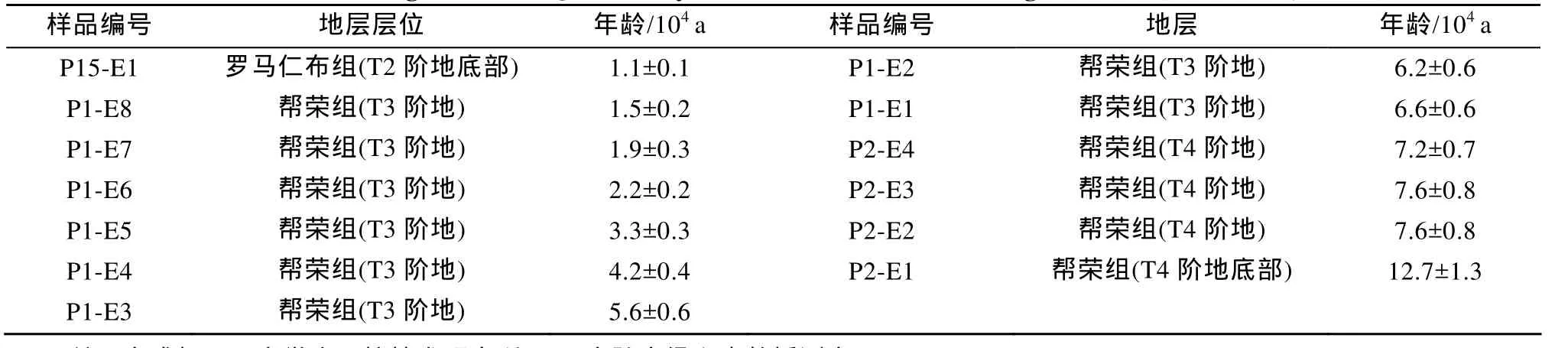

最近, 朱大岗等(2008b)根据岩石地层、生物地层和年代地层的综合研究结果, 将佩枯错的湖相沉积地层命名为佩枯错群(QP), 并根据该套湖相沉积中沉积物的岩性、固结程度和岩相的变化, 将这套近水平产出、以湖积堆积阶地为主的湖相沉积从新到老划分为: 第四系全新统罗马仁布组(Qhl)、上更新统帮荣组(Qp3b)、中更新统茫家冻组(Qp2m)和下更新统拉洋组(Qp1l)(图1)。其中, ESR法测年结果罗马仁布组底部为 11 ka; 帮荣组顶部为 15 ka, 底部为127 ka(表 1); 铀系法测年结果帮荣组中下部为45.2±2.4 ka B.P.、中部为 32.4±2.1 ka B.P.、上部为26.8±1.8 ka B.P.(朱大岗等, 2008b)。

在佩枯错盆地的湖相地层沉积阶地中, 以 T3-4阶地发育最为完整, 沉积厚度大, 湖相层发育稳定,ESR和U系法测年表明, 该阶地代表了较为完整的晚更新世沉积; ESR法和前人14C法测年表明, T1-2阶地为全新世沉积。

2 佩枯错晚更新世以来的湖相沉积地层

本文所涉及的佩枯错晚更新世以来的湖相沉积地层有: 全新统罗马仁布组(Qhl)、上更新统帮荣组(Qp3b), 其基本特征从新到老概述如下。

2.1 第四系全新统罗马仁布组(Qhl)

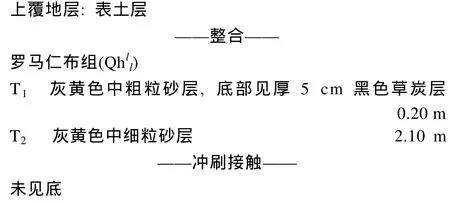

第四系全新统罗马仁布组(Qhl)剖面, 出露地层为 T1—T2堆积阶地, 靠近湖岸(图 2), 总厚度为2.30 m, 可分为2层, 上覆现代土壤层, 未见底。

2.2 第四系上更新统帮荣组(Qp3lb)

第四系上更新统帮荣组(Qp3b)剖面, 出露地层为T3—T4堆积阶地, 总厚度为27.61 m, 可分为8层(图2), 上覆现代土壤层, 未见底。

T3阶地厚22.11 m, 下部8.17 m为灰色含砾粗砂层, 砾石以花岗岩、板岩、石英岩为主, 水平层理发育。中部为厚5.47 m的灰褐色粘土层、灰-深灰色粉砂质粘土层, 水平层理极为发育, 胶结较好, 含丰富的白色螺壳及黑色炭化的树枝。另外本段上部多夹薄层(1~2 cm)膏盐层。上部8.92 m为灰色、灰黄色砂砾石层及含砾粗砂层, 其中砾石成分以花岗岩、砂岩、灰岩为主, 磨圆度、分选性均较佳。砾径为 2~5 cm。本段突出的特征是顶部普遍出现冻融褶皱。

上覆: 壌地表土层

表1 佩枯错地区晚更新世河湖相沉积物的ESR测年结果(朱大岗, 2008b)Table 1 ESR dating results of Quaternary lacustrine sediments in Paigu Co area(after ZHU, 2008b)

T4阶地厚 5.05 m, 岩性为灰黄色细砂层, 平行层理发育, 上部夹厚 20 cm的棕色古土壤层, 底部为砂砾石层, 砾石以灰岩为主, 砾径多在 1~5 cm之间, 磨圆、分选较差, 砾石约占40%。

3 孢粉分析结果

3.1 孢粉样品的采集

笔者在 T1-4阶地剖面共采集和分析了孢粉样品107个。样品的间距除 T3(样品号 P1-1—P1-36)约为5 cm外, 其余样品间距均为10 cm。它们是罗马仁布组的 T1(样品号 P16-1—P16-4)、T2(样品号 P15-1—P15-6),帮荣组的 T3(样品号 P1-1—P1-47)、T4(样品号 P2-1—P2-50)。样品经氢氟酸溶矿, 过筛后获得丰富的孢粉化石(孢粉由中国地质科学院正定水文地质工程地质研究所童国榜研究员分析鉴定)。

其中, T3—T4阶地采自帮荣一带, 湖相地层时代为晚更新世, 孢粉分析样品共 97块。T4阶地的ESR年龄为127~72 ka B.P., T3阶地的共采集8个年龄样, 测得ESR年龄为66~15 ka B.P.。笔者对T3阶地的 8个年龄做了线性拟合, 其拟合程度非常好。

T1—T2采自罗马仁布一带, 孢粉分析样品共 10块。T2的ESR年龄为11 ka B.P.。该组各级阶地样品中的孢粉数量和种类较帮荣组减少, 植被更趋于单一。

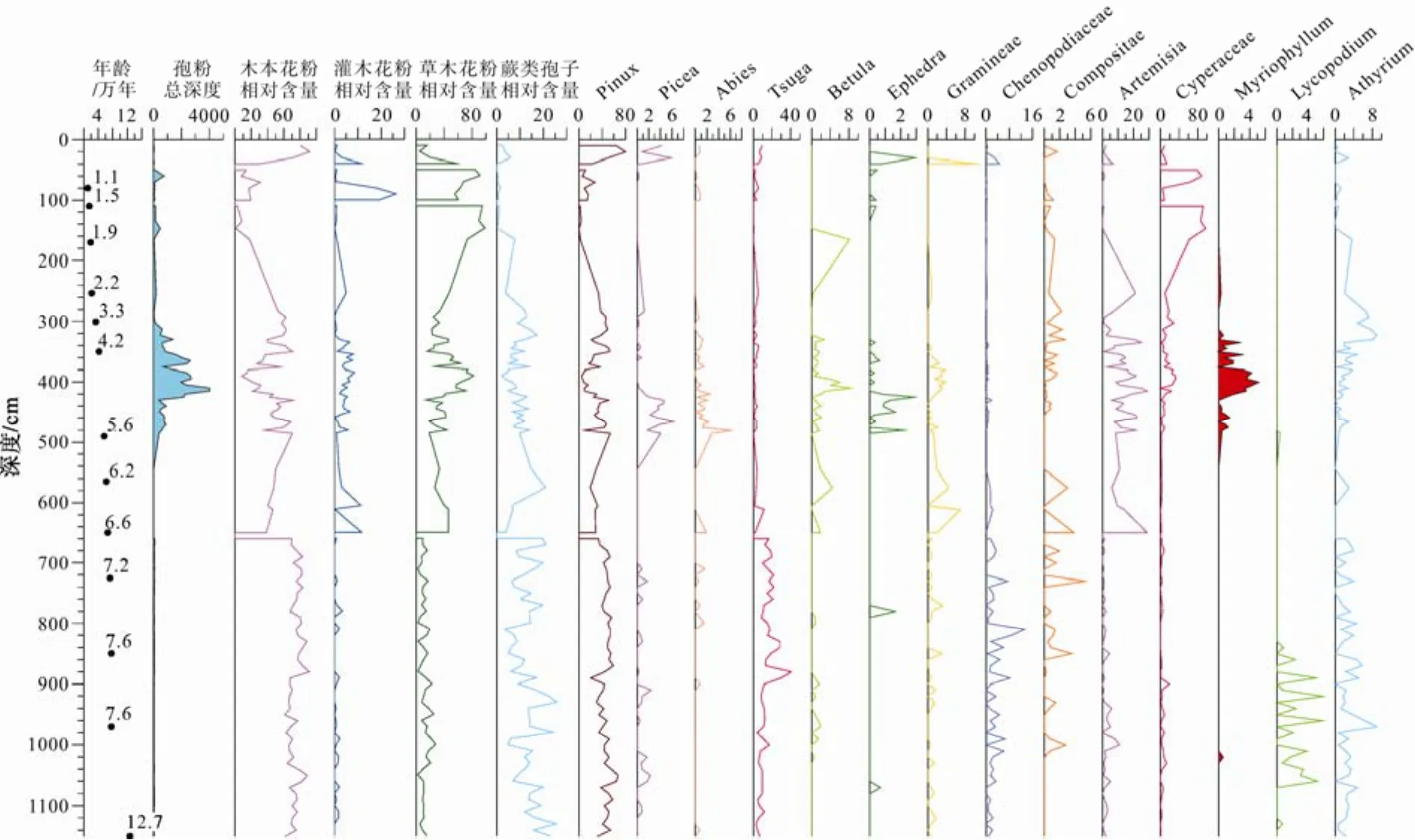

3.2 孢粉分析结果

孢粉分析结果表明, 在 107个样品中共统计鉴定到 20286粒花粉, 平均每样 150粒。其中, 在T3剖面的47个样品中, 共鉴定出孢粉12653粒, 孢粉数量激增, 种属丰富, 孢粉浓度达到最大, 说明此时植被发育。各样品中的孢粉数量和种属丰富,植被覆盖率高, 孢粉浓度介于 1.2~4022.8粒/克之间。从晚更新世早期到全新世晚期, 孢粉浓度逐渐低减(表 2); 气候由湿润逐渐向干旱方向转化(马玉贞等, 2004; 李建国等, 2001; 王燕等, 2003), 表现为草本植物含量和种类大量增加, 乔木植物减少,植被以草原为主; 本区晚更新世中期湖泊最为发育。

4 古植被与古气候演变分析

根据佩枯错盆地湖相沉积剖面孢粉组合特点,并结合前人相关的分析资料, 得出该区古植被和古环境具体如下演变过程。

4.1 孢粉组合显示的古植被变化

4.1.1 T4堆积时期(127—72 ka B.P.)

孢粉浓度为(4.6~89.2粒/克)(图3)。乔木植物花粉(占 74%), 以松(46.4%)、铁杉(13.4%)占优势, 且铁杉出现最大值。其次为云杉、冷杉、桦, 胡桃、槭树少量出现。灌木和草本植物花粉(占12%), 以藜科(2.4%)、蒿属(1.7%)、莎草科(2.8%)为主, 有少量禾本科、菊科、百合科、毛莨科、玄参科、紫苑属、蚤缀属, 及个别出现的伞形科、报春花科、唇形科、蔷薇科、十字花科、豆科、虎耳草等花粉。蕨类植物孢子(占14%), 主要有石松、卷柏、铁线蕨、蹄盖蕨、水龙骨等。灌木植物花粉绣线菊、忍冬、麻黄零星出现。

图3 佩枯错T1-4阶地孢粉含量百分比图式Fig. 3 Variation diagram of the percentage content of sporopollen at terrane T1-4 of Paiku Co

4.1.2 T3堆积时期(66—15 ka B.P.)

在各样品中, 以乔木和灌木、草本植物花粉居多数, 它们的含量和种类是有变化的, 根据乔木与灌木草本植物花粉含量和种类的变化特征, 自下而上分为5个带(图4)。

(1)Ⅰ带(66—56 ka B.P.)

该带以乔木和草本植物占优势, 乔木植物花粉(占45%)与灌木和草本植物花粉(占45%)相当, 蕨类孢子占10%。乔木中以松(27.6%)、铁杉(4.4%)为主,含少量阔叶树桦、胡桃。草本植物以蒿属(13.9%)占优势, 还有少量禾本科(3.0%)、藜科(1.1%)、莎草科(1.7%)等。灌木花粉绣线菊在本带出现最大值, 榛也大量出现。蕨类孢子铁线蕨、蹄盖蕨少量出现。

(2)Ⅱ带(56—49 ka B.P.)

该带孢粉数量和种类丰富, 乔木植物花粉(55%)高于灌木和草本植物花粉(35%), 蕨类孢子占 9%。松(36.1%)的含量增加, 喜冷湿的云杉、冷杉和阔叶树桦大量出现, 并且冷杉出现最大值。蒿属(13.2%)继续保持高含量, 喜湿的莎草科(5.4%)增加。灌木植物除榛和绣线菊以外, 麻黄急剧增加。水生植物狐尾藻大量出现。蕨类孢子少量出现。

(3)Ⅲ带(49—46 ka B.P.)

该带总体特征: 乔木植物花粉(23%)大幅度下降, 其中松(11.5%)含量陡然下降, 云杉、冷杉、铁杉少量出现, 落叶阔叶树桦含量大幅增加, 并且出现最大值。灌木和草本植物花粉(71%)大量增加, 蒿属(18.3%)丰度达到高峰期, 莎草科(22.2%)大幅度增加。水生植物狐尾藻连续出现, 且出现最高值。

(4)Ⅳ带(46—31 ka B.P.)

该带乔木植物花粉(51%)明显上升, 高于草本植物花粉(36%)。灌木植物和蕨类孢子分别占孢粉总数的3%和10%。草本植物中蒿属(9.2%)和喜湿的莎草科(10.8%)减少, 狐尾藻连续分布。寒温性的水柏枝达到高峰期。

(5)Ⅴ带(31—15 ka B.P.)

该带灌木和草本植物花粉(74%)大幅度增加,乔木植物花粉(21%)相应地大幅度减少, 蕨类孢子也减少到 5%。该带的特点是喜湿的莎草科(60.7%)大量的出现, 同时蒿属(5.5%)晚期迅速下降。灌木植物含量减少。

4.1.3 T2堆积时期(11 ka B.P.)

孢粉浓度为(45.6~730.1粒/克)。草本植物花粉(70%)远远多于乔木植物花粉(18%), 灌木植物和蕨类孢子分别占孢粉总数的11%和1%。乔木植物花粉以松(13.9%)为主, 冷杉、铁杉少量分布(图3)。草本植物花粉众多, 主要有藜科、菊科、莎草科, 还有少量禾本科、百合科、毛莨科、玄参科、伞形科等花粉。还出现了较多杜鹃科和少量麻黄。蕨类植物孢子含量减少。

4.1.4 T1堆积时期(11 ka B.P.以来)

孢粉浓度为(1.2~36.6粒/克)。乔木植物花粉(68%)多于灌木和草本植物花粉(29%), 蕨类孢子占孢粉总数的 3%。乔木植物花粉含有 54.0%的松,7.6%的铁杉, 云杉、冷杉均少量分布。草本植物花粉减少, 主要有藜科、蒿属, 禾本科出现最大值。灌木出现杜鹃科和麻黄, 且麻黄出现最大值(图3)。

4.2 孢粉组合显示的古气候变化

4.2.1 晚更新世时期的环境气候变化

根据 T3-4阶地剖面的孢粉组合特征, 反映出帮荣组(Qp3lb)各级阶地沉积时期的古植被与古气候变化特征为:

(1)127—72 ka B.P.时期

古植被为以针叶林松、铁杉、云杉、冷杉为主的针阔叶混交林, 此时期的气候温和且湿润。

(2)66—56 ka B.P.时期

孢粉中乔木植物花粉与灌木和草本植物花粉含量相当, 草本植物蒿属含量最多, 高山灌丛绣线菊发育, 气候转为温凉略干, 植被为疏林草原。

(3)56—49 ka B.P.时期

寒温性针叶林和阔叶林大量出现, 蒿属含量变化不大, 继续保持高值, 喜湿的莎草科有所增加,水生植物连续分布, 说明湖泊水体大面积分布, 气候转为温凉潮湿, 植被为针阔叶混交林为主的森林草原。

(4)49—46 ka B.P.时期

蒿属含量达到本区的高峰, 生于浅水带中的莎草科和水生植物狐尾藻也大幅度增加, 表明湖泊周围沼泽发育, 植被为疏林草原, 此时的气候转为温和偏干。

(5)46—31 ka B.P.时期

草本植物含量减少, 狐尾藻连续分布, 寒温性的水柏枝达到高峰期, 反映疏林草原植被, 气候又转为寒凉湿润。

(6)31—15 ka B.P.时期

喜湿的莎草科大幅明显增加, 而蒿属迅速减少,表明环境向寒冷方向发展, 湖水面下降, 湖泊萎缩,植被为高寒草原。

4.2.2 全新世以来的环境气候变化

根据 T1-2阶地剖面孢粉组合特征, 反映出全新世时期的古植被与古气候特征为: 11 ka B.P.以来,气候变化分为两个阶段: 先是以草本植物花粉占优势时期, 反映灌丛草原植被, 气候温暖偏干; 之后乔木植物花粉增加, 草本植物花粉含量相对减少,反映了区内气候存在以针叶林为主的森林灌丛草原环境, 气候温凉偏湿(韩建恩等, 2005)。

5 结论和讨论

佩枯错地区根据湖相地层孢粉分析结果表明:本区在晚更新世早期总体以木本植物花粉为主, 气候发育稳定, 只存在微小波动, 含石松等蕨类植物孢子(占14%), 气候温暖湿润。

晚更新世中期存在一个明显的高低转化过程,初期植物仍以木本花粉占主导, 含量在 40%以上,并存在逐渐增大的趋势, 中期由于孢粉浓度大量升高, 草本等花粉数量迅速增加, 在木本花粉在总体数量增大的情况下, 所占比例相对下降, 并出现快速的波动特征, 这与草本植物更容易受气候变化影响有关。同时, 以狐尾藻为代表的水生植物大量出现, 说明气候温暖湿润, 适宜水生植物大量发育。由于其孢粉浓度达到2692个/g, 在任何地层中均属高浓度范围, 因此可以根本上排除外来扩散作用的可能。而与本区广泛发育的古湖泊环境对应。由于湖泊水体的存在, 可对周缘地区形成局地性气候, 湖泊面积越大, 湖水越深, 湖泊气候的特点及其对周缘陆地的影响愈明显。其原因主要是湖泊水面对太阳辐射的反射率小, 水体比热大, 蒸发耗热多, 使湖面上气温变化与周缘陆地相比较为和缓, 冬暖夏凉。

晚更新世晚期, 高原内的湖泊不断萎缩, 环境出现强烈的变化, 木本植物花粉含量持续下降, 至晚期仅为 3.1%, 草本植物含量相对持续增加, 反映伴随高原的又一轮持续隆升, 高原内部日温差继续增大, 高原主体超过最大降雨带而逐渐干旱, 高原内部已不适宜长生长周期的木本植物生存, 在整体孢粉总量下降的前提下, 木本植物花粉下降更为迅速。

全新世时期的古植被与古气候特征自11 ka B.P.以来, 气候变化分为两个阶段: 先是以草本植物花粉占优势时期, 反映灌丛草原植被, 气候温暖偏干。之后乔木植物花粉增加, 草本植物花粉含量相对减少, 反映了区内气候存在以针叶林为主的森林灌丛草原环境, 气候温凉偏湿, 前一阶段体现了本区在继承晚更新世晚期干冷气候特点的情况下的继承发展, 湖水继续收缩, 晚期出现的木本孢粉含量大幅增加的情况, 显然与现今所反映的环境迥然不同,应是该区后期整体遭受切割, 沟谷海拔下降, 形成的森林灌丛草原环境, 其孢粉沿沟谷向上扩散传播造成的, 其特征是在孢粉总量下降的情况下, 木本花粉, 尤其是松属的大量增加。

从湖泊发育的情况看, 自晚更新世以来佩枯错地区的环境与气候变化, 应具有在逐渐变干的总趋势的基础上, 有多次明显的冷暖与干湿波动特点。

综上所述, 通过佩枯错盆地晚更新世—全新世河湖相沉积及其气候、环境演化研究, 可为青藏高原隆升、晚更新世—全新世地层时间序列标尺的建立、地层的划分与对比, 以及青藏高原的气候、环境演化过程对东亚乃至全球变化的影响等, 都提供重要的依据。

致谢:在野外工作期间得到西藏自治区国土资源厅王保生厅长, 西藏自治区地质矿产厅培训中心余保林主任, 中国地质调查局拉萨安全保障工作站负责人李全文等的热情帮助和全力支持, 室内工作中得到中国地质科学院地质力学研究所朱大岗、孙立蒨、马天林、王建平研究员的具体指导和大力帮助, 在此一并表示衷心的感谢。

成都地质矿产研究所. 2003. 1:25万聂拉木幅区域地质调查报告[R]. 成都: 成都地质矿产研究所.

韩建恩, 余佳, 孟庆伟, 吕荣平, 朱大岗, 孟宪刚, 邵兆刚. 2005.西藏阿里札达盆地香孜剖面孢粉分析[J]. 地质力学学报,11(4): 320-327.

黄赐璇, 李炳元, 张青松. 1982. 西藏亚汝雄拉达涕古湖盆湖相沉积的时代和孢粉分析[C]//西藏古生物. 北京: 科学出版社: 97-106.

黄翡. 2000. 西藏佩枯错 13000-5000a B.P.植被与环境[J]. 古生物学报, 39(3): 441-448.

李炳元, 王富葆, 张青松. 1983. 西藏第四纪地质[M]. 北京: 科学出版社: 15-40.

李建国, 周勇. 2001. 西藏西部札达盆地上新世孢粉植物群及古环境[J]. 微体古生物学报, 18(1): 89-96.

李文猗, 梁玉莲. 1983. 札达盆地上新世湖相沉积的孢粉分析[C].//李炳元, 王富葆, 张青松, 等. 西藏第四纪地质. 北京:科学出版社: 132-144.

马玉贞, 方小敏, 李吉均, 吴福莉, 张军. 2004. 酒西盆地晚第三纪—第四纪早期植被与气候变化[J]. 中国科学(D辑): 地球科学, 34(2): 107-116.

彭金兰. 1997. 西藏佩枯错距今 13000-4500年间的介形类及环境变迁[J]. 微体古生物学报, 14(3): 239-254.

宋之琛. 1998. 云南昭通晚新生代孢粉植物群[C]//中国科学院南京地质古生物研究所集刊. 北京: 科学出版社, 24: 1-45.

王燕, 王书兵, 蒋复初, 童国榜, 赵志中. 2003. 河北阳原槽村剖面孢粉组合特征及古气候意义[J]. 地质通报, 22(9):665-669.

西藏自治区地质矿产局. 1993. 西藏自治区区域地质志[M]. 北京: 地质出版社: 250-256.

余佳, 罗鹏, 韩建恩, 孟庆伟, 吕荣平, 孟宪刚, 朱大岗, 邵兆刚.2007. 西藏札达盆地上新世托林组剖面环境变化记录[J].地球学报, 28(4): 341-348.

朱大岗, 孟宪刚, 邵兆刚, 杨朝斌, 韩建恩, 余佳, 孟庆伟. 2006.青藏高原古近纪—新近纪古湖泊的特征及分布[J]. 地质通报, 25(1-2): 34-42.

朱大岗, 孟宪刚, 邵兆刚, 杨朝斌, 王津, 韩建恩, 余佳, 孟庆伟,吕荣平. 2008a. 西藏札达盆地上新统一早更新统河湖相地层多重地层划分与对比[J]. 地球学报, 29(2): 137-144.

朱大岗, 邵兆刚, 孟宪刚, 杨朝斌, 王津, 韩建恩, 余佳, 吕荣平,王艳. 2008b. 西藏佩枯错盆地第四纪湖相地层的厘定、划分和佩枯错群的建立[J]. 地质通报, 27(7): 1035-1043.

Bureau of Geology and Mineral Resources of Tibet Autonomous Region. 1993. Regional Geology of Tibet Autonomous Region[M]. Beijing: Geological Publishing House: 250-256(in Chinese).

Chengdu Institute of Geology and Mineral Resources. 2003.Regional Map and Report of the Regional geological survey for the Nielamu sheet at the scale of 1:250,000[R]. Chengdu:Chengdu Institute of Geology and Mineral Resources(in Chinese).

HAN Jian-en, YU Jia, MENG Qing-wei, LÜ Rong-ping, ZHU Da-gang, MENG Xian-gang, SHAO Zhao-gang. 2005.Palynological records in the QangZe section of the Zanda basin, Ngari, Tibet[J]. Journal of Geomechanics, 11(4):320-327(in Chinese with English abstract).

HUANG Ci-xuan, LI Bing-yuan, ZHANG Qing-song. 1982. Time and sporo-pollen analysis of lacustrine deposit in Yaruxiongladaruxiong Palaeo-lake, Tibet[C]//Tibet Paleontology. Beijing: Science Press: 97-106(in Chinese).

HUANG Fei. 2000. Vegetation and climate between 13ka to 5ka B.P.in Peiku CO, Tibet[J]. Acta Palaeontologica Sinica, 39(3):441-448(in Chinese with English abstract).

LI Bing-yuan, WANG Fu-bao, ZHANG Qing-song. 1983.Quaternary Geology of Tibet[M]. Beijing: Science Press:15-40(in Chinese).

LI Jian-guo, ZHOU Yong. 2001. Pliocene palynoflora from the Zanda basin, west Xizang (Tibet), and the Palaeoenvironment[J]. Acta Micropalaeontologica Sinica, 18(1): 89-96(in Chinese with English abstract).

LI Wen-yi, LIANG Yu-lian. 1983. Sporo-pollen analysis of Pliocene fluviolacustrine deposit in Zanda basin[C].//LI Bing-yuan,WANG Fu-bao, ZHANG Qing-song, et al. Tibet Quaternary Geology. Beijing: Science Press: 132-144(in Chinese).

MA Yu-zhen, FANG Xiao-min, LI Ji-jun, WU Fu-li, ZHANG Jun.2004. Vegetation and climate change between late Tertiary and early Quaternary in Jiuxi basin[J]. Science in China Series D:Earth Sciences, 34(2): 107-116(in Chinese).

PENG Jin-lan. 1997. Ostracoda and environment change between 13ka-4.5ka in Peiku CO, Tibet[J]. Acta Micropalaeontologica Sinica, 14(3): 239-254(in Chinese).

SONG Zhi-chen. 1998. Late Cenozoic Palynoflora in Zhaotong,Yunnan[C]//Bulletin of Nanjing Institute of Geology and Pa-Laeontology. Chinese Academy of Sciences. Beijing: Science Press, 24: 1-45(in Chinese).

WANG Yan, WANG Shu-bin, JIANG Fu-chu, TONG Guo-bang,ZHAO Zhi-zhong. 2003. Characteristics of a sporo-pollen assemblage in the section of Caocun, Yangyuan, Hebei, and its paleoclimatic significance[J]. Geological Bulletin of China,22(9): 665-669(in Chinese with English abstract).

YU Jia, LUO Peng, HAN Jian-en, MENG Qing-wei, LÜ Rong-ping,MENG Xian-gang, ZHU Da-gang, SHAO Zhao-gang. 2007.Records of Environmental Change in Pliocene along Tuolin Formation in Zanda Basin, Tibet[J]. Acta Geoscientica Sinica,28(4): 341-348(in Chinese with English abstract).

ZHU Da-gang, MENG Xian-gang, SHAO Zhao-gang, YANG Chao-bin, HAN Jian-en, YU Jia, MENG Qing-wei. 2006.Characteristics and distribution of Paleogene-Neogene Paleolakes on the Qinghai-Tibet Plateau[J]. Geological Bulletin of China, 25(1-2): 34-42(in Chinese with English abstract).

ZHU Da-gang, MENG Xian-gang, SHAO Zhao-gang, YANG Chao-bin, WANG Jin, HAN Jian-en, YU Jia, MENG Qing-wei,LÜ Rong-ping. 2008a. Division and Correlation of Pliocene and Early Pleistocene Fluvio-lacustrine Strata in the Zhada Basin, Tibet, China[J]. Acta Geoscientica Sinica, 29(2):137-144(in Chinese with English abstract).

ZHU Da-gang, SHAO Zhao-gang, MENG Xian-gang, YANG Chao-bin, WANG Jin, HAN Jian-en, YU Jia, LÜ Rong-ping,WANG Yan. 2008b. Redefinition and division of Quaternary lacustrine strata and establishment of the Paikü Co Group in the Paikü Co basin, Tibet, China[J]. Geological Bulletin of China, 27(7): 1035-1043(in Chinese with English abstract).

Palynological Assemblages in the Paiku Co Basin of Tibet since Late Pleistocene and Their Paleoclimatic Significance

BIAN Yan-ming1), YU Jia2), SHAO Zhao-gang2), HAN Jian-en2), HE Cheng-guang2)

1)Henan Institute of Geological Survey, Zhengzhou, Henan450007;

2)Institute of Geomechanics, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing100081

Based on an analysis of Sporopollen assemblages of fluvial-lacustrine sediments in Paiku Co basin of Tibet since late Pleistocene, the authors divided the climate evolution into seven stages as follows: During 127–72 ka B.P, the climate was warm and humid, and broad-leaved and coniferous mixed forests constituted the main vegetation here. Between 66 ka B.P and 56 ka B.P., the climate turned into warm and dry, and the vegetation changed into wood grassland. During 56–49 ka B.P., the climate was characterized again by wetness and warmness and broad-leaved and coniferous mixed forest-dominated forest steppe. From 49 to 46 ka B.P., the climate was temperate and dry, and the vegetation turned into wood grassland. Between 46 and 31 ka B.P, the basin had a cool and wet climate, and the wood grassland here was in a lower temperature environment. During 31–15 ka B.P., the climate turned into cold, and the vegetation displayed alpine grassland. Since 11 ka B.P, the climate here has turned from warm and dry to cool and wet, and the vegetation has changed from bushveld into forest bushveld. It is thus concluded that the climate and environment in this region have experienced several evident cold-warm and dry-humid fluctuations in the general trend of gradually becoming arid.

Paiku Co; late Pleistocene; lacustrine deposit; environmental change

Q914.81; Q142.2

A

10.3975/cagsb.2013.01.08

本文由中国地质调查局基础地质调查项目“青藏高原新构造及晚新生代古大湖研究”(编号: 1212010610108)和“青藏高原古大湖气候变化记录研究”(编号: 1212011087114)联合资助。

2012-04-19; 改回日期: 2012-05-29。责任编辑: 魏乐军。

边彦明, 男, 1962年生。高级工程师。从事区域地质、地质矿产勘查及古环境研究。E-mail: bianymhn@163.com。