以欧林工学院为鉴,优化工科专业人才培养方案

王中任 刘海生

(湖北文理学院 机械与汽车工程学院,湖北 襄阳 441053)

始建于1997年的富兰克林·欧林工学院(简称欧林工学院),以其别具一格的教育理念和卓有成效的创新实践,正在推动着美国传统高等工程教育乃至世界高等工程教育的巨大变革。经过短短十五年的发展,欧林工学院已经成为与麻省理工学院、加州理工学院等名校争夺优质生源的强劲对手,在全美最有价值大学中名列前茅[1]。

人才培养方案是专业人才培养工作的纲领性文件,是构建人才培养模式和影响学生成才的关键。因此,在高等教育改革中,人才培养方案的制订和优化是教学改革的重要内容,多年来一直是重要的研究课题。本文分别从培养目标、课程体系、保障条件三个方面进行分析,以欧林工学院为鉴,对工科专业的人才培养方案进行优化。

一、培养目标:培养什么样的人

教育改革的任务主要是人才培养模式的改革,首当其冲是要回答“培养什么样的人”和“怎样培养人”的问题,即确定人才培养目标和制订人才培养方案。对于四年制本科工程教育而言,美国高等工程教育界也曾有争议和改革尝试,其中心问题是,本科工程教育的四年学制能否达到医学和法学教育那样的专业水准。四年学制的本科工程教育质量面临危机,引发两种改革的提议,一种是延长本科工程教育的学制,另一种是将本科和硕士研究生教育相衔接,但实质上都是试图延长工程师教育的时间。

欧林工学院并没有人云亦云,而是将四年制本科工程教育的培养目标定位为实习工程师 (美国工程技术认证委员会ABET标准)或学士工程师(美国工程与测量考试委员会NCEES标准)。欧林工学院坚持不向研究型大学发展,而是坚信,按照全新开发设计的人才培养模式,完全能够在四年内培养出合格的实习工程师或学士工程师,而且他们的毕业生将来一定能够成长为优秀的工程师。

那什么是工程师呢?工程师就是这样一种人,他(她)们能将人、财、物组织起来,生产出具有市场竞争力的产品。回顾以往和环视周围,我们在制订工科专业的人才培养方案的时候,常常不能正视高等工程教育这一不容置疑的教育培养目标,常常喜欢含糊其辞,总是说我们的目标是高级科技人才或高级应用型人才,似乎明确表明培养的是工程师,就降低了培养规格,就会减弱高等工程教育的吸引力[2]。

因此,以欧林工学院为鉴,我国的工科专业本科教育,培养目标应该清晰地定位为实习工程师或者学士工程师。明确地说,高等工程教育就是培养工程师,而非其他。这是培养方案制订和优化中,首先要明确的和不可动摇的。

二、课程体系:欧林三角与跨学科体系

工程是科学的延续和再创造。当代工程师应该具有将科学技术转化为技术科学,并将技术科学转化为生产力的素质和能力。因此,工程师应该具有的知识、能力和素质可以归纳为:(1)坚实的理论基础、宽广的知识和合理的知识结构;(2)较强的工程实践能力,即在设计、组织生产、产品或工程质量控制和评估、解决工程或生产实践问题等方面的能力;(3)运用各种规范的工程语言、质量标准、技术标准和各种技术信息资源的能力;(4)计划、决策、组织、协调工程项目或生产的能力;(5)市场预测和应变能力;(6)包括英语在内的文字与语言交流能力;(7)计算机和网络运用能力;(8)与人交流、沟通、共事和处理公共关系的能力;(9)有相关法律知识,有社会责任感,有明晰的节能和环保意识;(10)有强烈的创新欲望、意识和能力;(11)有自我知识更新和能力扩展延伸的能力。

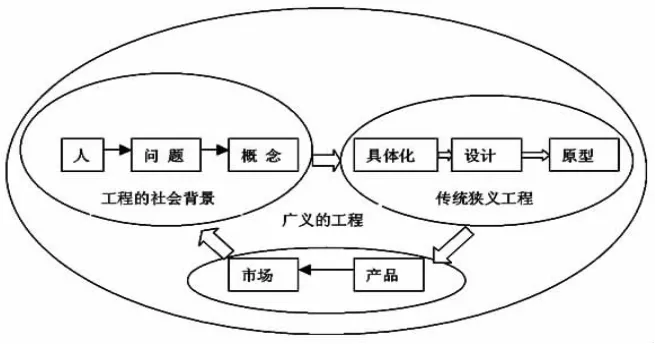

广义的工程不局限于设备、机械、过程和系统等要素本身,而是涵盖从需求到市场产品的全过程,既包括狭义的工程活动,又包括工程前期对社会背景的认识和实践,还包括后期对商业背景的认识和实践[3],如图1所示。广义的工程是一种技术可行性与经济可行性相结合、对社会产生长远有益的影响、具有长期社会吸引力的创新活动。基于这样的广义工程概念,欧林工学院把“工程”重新定义为一种创新职业,包含三个方面:(1)考虑人类和社会的需要;(2)对工程系统的创造性设计;(3)通过商业途径或慈善途径实现价值的创造。另外,欧林工学院对“创新”进行了重新定义,认为创新是在创造和发明的基础上更进一步,使具有价值潜力的原创性思想和原创性洞见影响人类的生活,是技术可行性、经济可行性和社会吸引力等三方面属性的融合,是创造、发明和创业的融合。

图1 现代广义工程

根据对“工程”与“创新”概念的重新定义,欧林工学院确立了广义工程教育的教育思想,把人才培养目标和教育的基本理念总结表述为:在广泛的社会背景中培养工程创新人才。具体来说,有四个方面的内涵:(1)将工程与真实世界相联系;(2)工程师能够有效沟通,理解其工作的工程伦理,考虑工作的社会影响;(3)工程与真实世界的联系必须是有机的结合;(4)在工程的不同领域建立联系。欧林工学院确定了广义工程教育培养的“工程创新人才”应具备的9种竞争力:定性分析、定量分析、团队工作、交流沟通、终身学习、理解环境、设计、判断力、机会评估及发展。

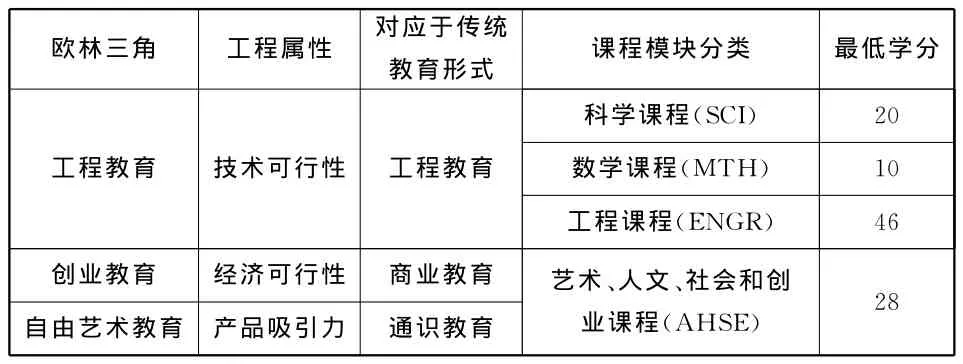

欧林工学院正是基于一种广义的工程概念,进行课程体系的全新设计,将培养目标和培养过程相统一,体现为欧林三角,如图2所示。

图2 欧林三角

严格的工程教育对应于工程的技术可行性,即设备或系统的创新应服从于自然规律。对应于课程体系设计方面,就是要求学生深入学习核心的自然科学、数学和工程基础知识。创业教育对应于工程的经济可行性,即工程产品应具有市场潜力,能够通过市场获得可持续发展所需要的资源。对应于课程体系设计方面,就是要求学生了解商业的基本原理及工程的商业背景,培养学生具备从工程师到创业者的角色转变能力,形成广泛的创业能力和造福社会的价值观和精神。自由艺术教育对应于工程的长期社会吸引力,即工程产品以顾客为中心,对顾客有吸引力,而且,工程师对工程系统和产品的设计要从艺术、人文和社会环境出发,考虑职业伦理和工程社会影响力。对应于课程设计方面,就是要开设艺术、人文和社会科学的通识教育课程。表1给出了欧林三角、工程属性、对应于传统教育形式、课程体系及学分的对应关系。

表1欧林三角、工程属性、对应于传统教育形式、课程体系及学分的对应关系

欧林三角 工程属性 对应于传统课程模块分类 最低学分教育形式科学课程(S C I)2 0工程教育 技术可行性 工程教育数学课程(MTH)1 0工程课程(E N G R)4 6创业教育 经济可行性 商业教育艺术、人文、社会和创业课程(AH S E)2 8自由艺术教育 产品吸引力 通识教育

欧林工学院不仅从知识领域上将课程模块分成以上四类,而且对组成课程模块的课程分成四个层次:初级课程、中级课程、高级课程、综合性设计型课程。大学第一年以初级课程为主;第二年以中级课程和部分高级课程为主;大二结束之前,学生确定专业方向,开始ENGR课程和AHSE课程,直至第三年结束;大学第四年,以终极设计项目(SCOPE)为代表的工程实践和工程创作为主要内容。欧林工学院设计了跨学科性的课程集群,来保证学生具有很好的知识广度。以牺牲学科深度为代价,来获得知识的基础性、跨学科思维、解决问题的能力和灵活性。比如:由微积分、差分方程、机电系统和项目训练构成的课程集群,能够有效地解决理论学习和工程实践能力之间的矛盾,能够激发学生学习兴趣,培养学生应用知识的能力。但是,课程集群在设计和操作中都会遇到很多困难,比如,院系设置的客观壁垒,为此,欧林工学院颠覆了传统大学依据学科设置院系的做法,不设置院系,学生有专业而教师无院系,所有的教师也不属于任何专业。

因此,以欧林工学院为鉴,工科专业的人才培养方案优化,要重新审视我们目前的课程体系结构,抓住工程师的共同特质,设计学科专业基础课程和跨学科课程集群,并且通过校企深度合作,设计一批具有综合性、实战性、创造性的工程项目和创业项目,给师生提供真刀真枪的实践平台。

三、保障条件:竞争力监测机制和教学活动反馈机制

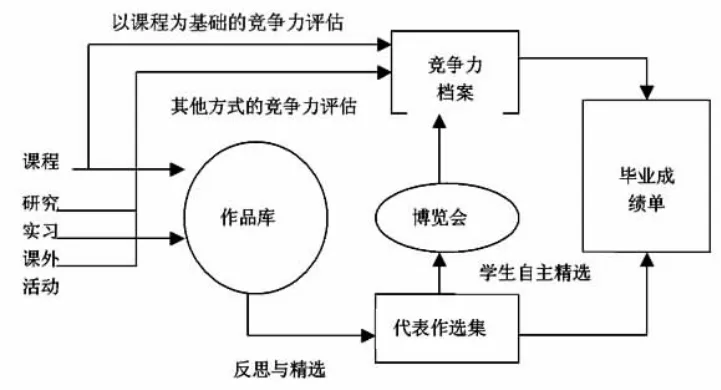

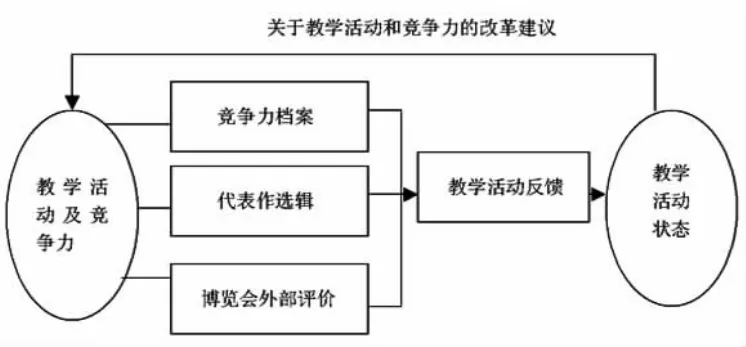

目前,国内的人才培养方案基本上由人才培养目标规格和教学计划表格组成,而普遍忽视了对保障条件的制定,往往使得本来就不够先进的培养方案在实施中再打折扣。欧林工学院的竞争力监测机制(如图3)和教学活动反馈机制(如图4)值得借鉴[4]。竞争力档案是由校方建立并保持的一份保密档案,主要记录学生的竞争力情况,包括课程的测评结果、雇主信件和其他重要材料。欧林博览会的特色是由校内外专家共同担任评委,每位学生都要提交材料、在博览会上展示宣传自己,接受指导和评估。可以邀请企业通过博览会挑选学生,调动了学生展示自我的积极性。

以课程为基础的竞争力评估

图3 欧林工学院的竞争力监测体系

图4 欧林工学院的教学活动反馈机制

以欧林工学院为鉴,我们在制订和优化人才培养方案的时候,要建立确保人才培养方案落实的保障机制,不仅要对教学环节的落实进行有效监控,更重要的是要对学生的竞争力进行监控。从学生、教师、学校、企业等不同的角度来观察督促,保证对教学活动的持续改进和人才培养方案的动态优化。可以借鉴欧林工学院的竞争力监测体系,特别是搭建博览会这样的学生自我展示的平台,让学生通过展示自我,最终实现自我。

四、结语

工科专业人才培养方案的制订和优化,欧林工学院的成功经验值得借鉴。尽管各个高校的工科专业的基础和服务面向各有不同,但是工程师培养的共同特质和要求不会改变。要培养具有国际视野和创新精神的应用型人才,就须牢牢把握住工程师的培养目标,构建学科专业基础课程和跨学科课程集群,打造校企深度合作的实践创新平台。建立和强化对学生的竞争力监测机制和教学活动反馈机制,以确保人才培养方案落到实处、见到成效。

[1]Nortel,Leveraging it to create an innovative,cooperative,student-centered curriculum,case study,Franklin.W.Olin College of Engineering,2009.

[2]严岱年.工程教育的创新奇葩——香港理工大学工业中心.东南大学出版社,2009.11.

[3]曾开富,王孙禺.“工程创新人才”培养模式的大胆探索—欧林工学院的广义工程教育.高等工程教育研究,2011(5).

[4]Mark Somerville,David Anderson,et al.The Olin Curriculum:Thinking Toward the Future.IEEE TRANSACTIONS ONEDUCATION,VOL.48,NO.1,FEBRUARY,2005,198-204.