“弘治中兴”中的朝廷人事格局

翟爱玲

对于“弘治中兴”以及明孝宗与“弘治中兴”的关系,自20世纪80年代以来史学界已有大量论述。①人们更多地注意到封建专制制度下皇权对于朝政清明与否的影响作用,因而常常通过考察君主是否善于用人与纳谏,来说明朝政是否清明。事实上,君主专制制度下中央权力机构的人事组织关系对于朝政产生着极为重要的影响作用。虽然近年来一些学者开始注意到对这种朝廷人事组织关系的研究,②但总的来说,这样的研究还十分薄弱和欠缺,弘治时期朝廷人事格局更未引起注意和重视。从明代国家政权的运用机制来看,内阁与六部、都察院构成明代文官制度中中央权力机构的主体。在军事方面,皇帝决策权之下,不仅日常军备事务归由文官任职的兵部掌握,就是战时武将的选拔、作用,也常常需要内阁、吏部、兵部职权的共同运用。因此,本文所指朝中人事格局的内容,主要由三个方面组成,一是依据个人品行为标准的中央权力机构各职能部门主要官员的用人是否得宜;二是这些相关职能部门官员之间,以及朝臣与皇帝之间的相互关系;三是通过皇帝用人反映出的居于中央权力结构核心地位的皇权对于其他权力机构所产生的影响作用。这三者结合起来,从权力运作方面而言恰好构成中央各职权机构的网络关系,从人事方面来看,就全面体现出朝臣间,以及朝臣与皇帝间的人际关系。

一、弘治时期内阁的人事格局及其特色

1.弘治时期内阁之权力地位

洪武十五年,明太祖仿宋制设华盖殿、武英殿、文华殿、文渊阁、东阁大学士。成祖时,特简解缙、胡广、杨荣等直文渊阁,参预机务。由于文渊阁位于午门之内,故又称为“内阁”。但成祖之世,内阁大学士只是“参预机务”,如同皇帝个人的参谋、顾问,还不具有掌握中央核心权力的职秩。至仁宗时,内阁大学士权力提升,“阁权之重偃然汉唐宰辅,特不居丞相名耳”③。从宣宗到英宗时,内阁权力地位又有重大提升。一是它开始有了自己的官属,即诰敕、制敕两房设有中书舍人。二是内阁获得了票拟权。到弘治时期,内阁的职权已基本确立。《明史》解释内阁大学士职务是“掌献替可否,奉陈规诲,点检题奏,票拟批答,以平允庶政。凡上之达下,曰诏,曰诰,曰制,曰册文,曰谕,曰书,曰符,曰令,曰檄,皆起草进画,以下之诸司。下之达上,曰题,曰奏,曰表,曰讲章,曰书状,曰文册,曰揭帖,曰制对,曰露布,曰译,皆审署申覆而修画焉,平允乃行之”④。可见,阁臣对于朝政庶务的决策参预范围十分广泛,内阁在政府决策中实际上已经具有某种中枢性的作用。

2.弘治时期的内阁构成及其特点

弘治时期欲革新朝政,首务在于罢黜无能无德者,而任用贤臣。孝宗即位就对朝廷人事作了重大调整。成化二十三年(1487)十月二十二日,允万安致仕,⑤即命吏部左侍郎,兼翰林院学士徐溥入内阁参预机务。十一月十八日,又以言官论劾而罢大学士尹直,⑥升徐溥为礼部尚书兼文渊阁大学士,并“升詹事府少詹事刘健为礼部右侍郎,兼翰林院学士,入内阁参预机务”⑦。至此,内阁中三人,除刘吉留任外,徐溥、刘健都在朝中享有清誉。对于刘吉,孝宗“初倾心听信,后眷颇衰”,弘治五年(1492),“遣中官至其家,讽令致仕,始上章引退”。⑧而在刘吉致仕前一年十月,丘浚以太子太保、礼部尚书,兼文渊阁大学士,参预机务。至此,弘治前期基本上维持着三人内阁的格局,以徐溥、刘健为主,前有刘吉,后任丘浚。弘治八年二月,丘浚卒。当月,以徐、刘之荐而引礼部左侍郎兼翰林院侍读学士李东阳、詹事府少詹事兼翰林院侍讲学士谢迁入内阁,参预机务。⑨弘治十一年七月,徐溥以目疾致仕。自此以后,终孝宗之世,刘健、李东阳、谢迁在内阁,形成弘治后期的三人内阁。

总体来看,整个弘治时期内阁构成有两个特点。一是阁臣人数大体维持在三人的数额。在人员变化过程中只有一、两年的时间为四人内阁。三人内阁的结构,在促成阁臣间相互制约、相互协作的关系上起着特殊的稳定作用。史称弘治时期三阁臣中的刘健,为人执着、耿直,李东阳则心思较多,谢迁不激不偏,调和于其间,而于政事上则能共襄赞助。时谚所称“李公谋、刘公断,谢公尤侃侃”,恰恰说明了这种结构的特殊效果。二是阁臣人员的相对稳定和久任。这种久任形势有利于官员们致政意识和方略的一贯性,并在长久的时期内以见其实践效应。这一点在中国古代注重人治的政治环境下,显示出较之人事变动频繁的明显的优势。

3.弘治时期阁臣之品格、事绩

无论是相互制约、相互弥补,或是“人治”背景下的久任的优势,说到底都还只是组织结构上的特点。其实际职权运用效果的优劣,或者说这种中央权力结构对于当时朝政的影响,以至于对于整个政治局面的影响作用的发挥,从根本上说还要取决于在这种权力结构中作为主体承担者的人的品格的状况。弘治时期,徐溥、刘健、丘浚、李东阳、谢迁等五人皆品德才能都颇负时望,其对时政的积极作用也各有侧重。

《明史》记载徐溥“性凝重有度,在内阁十二年,从容辅导。人有过误,辄为掩覆,曰:‘天生才甚难,不忍以微瑕弃也。’”⑩正是他这种“仪度详(祥)雅,温易可亲”,宽容、谦和的品行,使得他在为首辅时,“承刘吉恣睢之后,镇以安静,论事务守成法,斥异端、抑权幸,汲引人士,不为矜忮”。[11]这在当时不仅有利于凝聚人心,稳定朝政局面,且为后来朝政的刷新修明,奠定了良好的基础和条件。丘浚,“天资奇绝,少有重名”[12]。明人何良俊总结丘浚平生有三点为常人所不能及者:“自少至老,手不释卷,其好学一也;诗文满天下,绝不为中官作,其介慎二也;历官四十载,俸禄所入,惟得指挥张淮一园而已。京师城东私第,始终不易,其廉静三也。”[13]虽然个性有些偏执,与周围同官间不无抵牾,但其秉正尚德,也曾“以宽大启上心,忠厚变士习”[14]。因而其在内阁,对时政也多裨益。刘健素以端重、刚正称。史称其“入阁,练习章,有经济才”[15]。他深谙朝臣忌讳交接的为官至理,故能“器局严整,正色率下,无党无偏。朝退,寮寀私谒,不交一言”[16]。但每“入朝论事,关大体者,累千百而不尽”[17],于朝政庶务勇于担当,“诸进退文武大臣,厘饬屯田、盐、马诸政,健翊赞为多”[18]。刘健素重实务,不事词藻虚务,常以“勤朝讲、节财用、罢斋醮、公赏罚”的施政思想规劝孝宗,以“通经穷理”来要求和引导下属。故而史称孝宗时期,“凡朝廷大制作,皆出公手”[19]。刘健的这种处事风格和作为,无疑对于弘治之治的实现产生极为重要的作用。李东阳个性多思善谋,往往从内阁“政本之地”的特殊要求出发,计议庶政,尽职尽责。“是时,帝数召阁臣面议政事。东阳与首辅刘健等竭心献纳,时政阙失必尽言极谏”[20]。李东阳个性温和,长于人际交往,在朝臣间多能起到调和、协洽关系的作用。谢迁,“仪观俊伟,秉节直亮”,又“见事明敏,善持论”。[21]在讨论许多具体政务时,常常能直言确论,直指要害。“时同在内阁者,刘健敢于任事而资迁之谋断,李东阳长于为文而资迁之典则。迁于其间,不激不随,辅成盛治。”[22]

从整个弘治时期的总体情形来看,以刘健、李东阳、谢迁三人并任内阁的时间最长,其影响也最显著。三人当政时,孝宗“益明习机务,眷念民瘼,欲尽革诸烦苛弊蠹”[23],因而时常召见阁臣面议庶政。“当是时,健等三人同心辅政,竭情尽虑,知无不言。”[24]三人以各自优长,相互补益、协调,在“弘治中兴”过程中发挥了积极的影响和作用。

二、弘治时期部院公卿格局

1.部院在明代中央权力机构中的地位

所谓部院,即吏、户、礼、兵、刑、工六部及都察院,其首脑人物即所谓七卿。洪武十三年,明太祖谕文武百官:“朕欲革去中书省,升六部,仿古六卿之制,俾之各司所事。更置五军都督府,以分领军卫”。[25]至此各部尚书升秩为正二品,侍郎正三品。其余属官品秩,也都相应提高。洪武十七年升左、右都御史为正二品,左右副都御史为正三品。至此,六部尚书与都察院左、右都御史皆为正二品,是阁臣之外文官中具有最高权力的官员

成祖时,内阁大学士的品阶、权位都不及六部尚书。天顺、成化间有所改变,阁臣与部院似乎不相上下而形成一种抗衡的局面。故史家称此时朝臣党争开始出现时说:“洪、宣以后,阁体既尊,而权亦渐重,于是阁部相持,凡廷推考察,各骋意见,以营其私,而党局分焉。”[26]弘治年间,阁臣的地位超过部院官长。“弘治六年二月,内宴,大学士丘濬遂以太子太保、礼部尚书,居太子太保、吏部尚书王恕之上。其后由侍郎、詹事入阁者,班皆列六部上矣。”[27]

就七卿职位而言,虽然六部尚书与左、右都御史都为正二品秩,但其权力地位并非完全等同。“吏、户、礼、兵、刑、工”的顺序大体可以反映出六部权势地位上的微妙差异。“吏部尚书,表率百僚,进退庶官,铨衡重地,其礼数殊异,无与并者。”[28]因此,其常被视为七卿或百官之长,称之为“冢宰”。礼部尚书地位本在吏部尚书之下,但“成、弘以后,率以翰林儒臣为之。其由此登公、孤任辅导者,盖冠于诸部焉”[29]。凡兼公、孤之职,则为皇帝、太子之师,地位自然不能拘于一般部院之顺序。

总的来看,到弘治时期,在中央政治权力机构中,除了皇帝之外,内阁成为总理朝政庶务之中枢,而部院成为其行施庶政之实职者,由此构成其时朝中人事格局之主体。

2.弘治时期部院公卿格局与其政绩

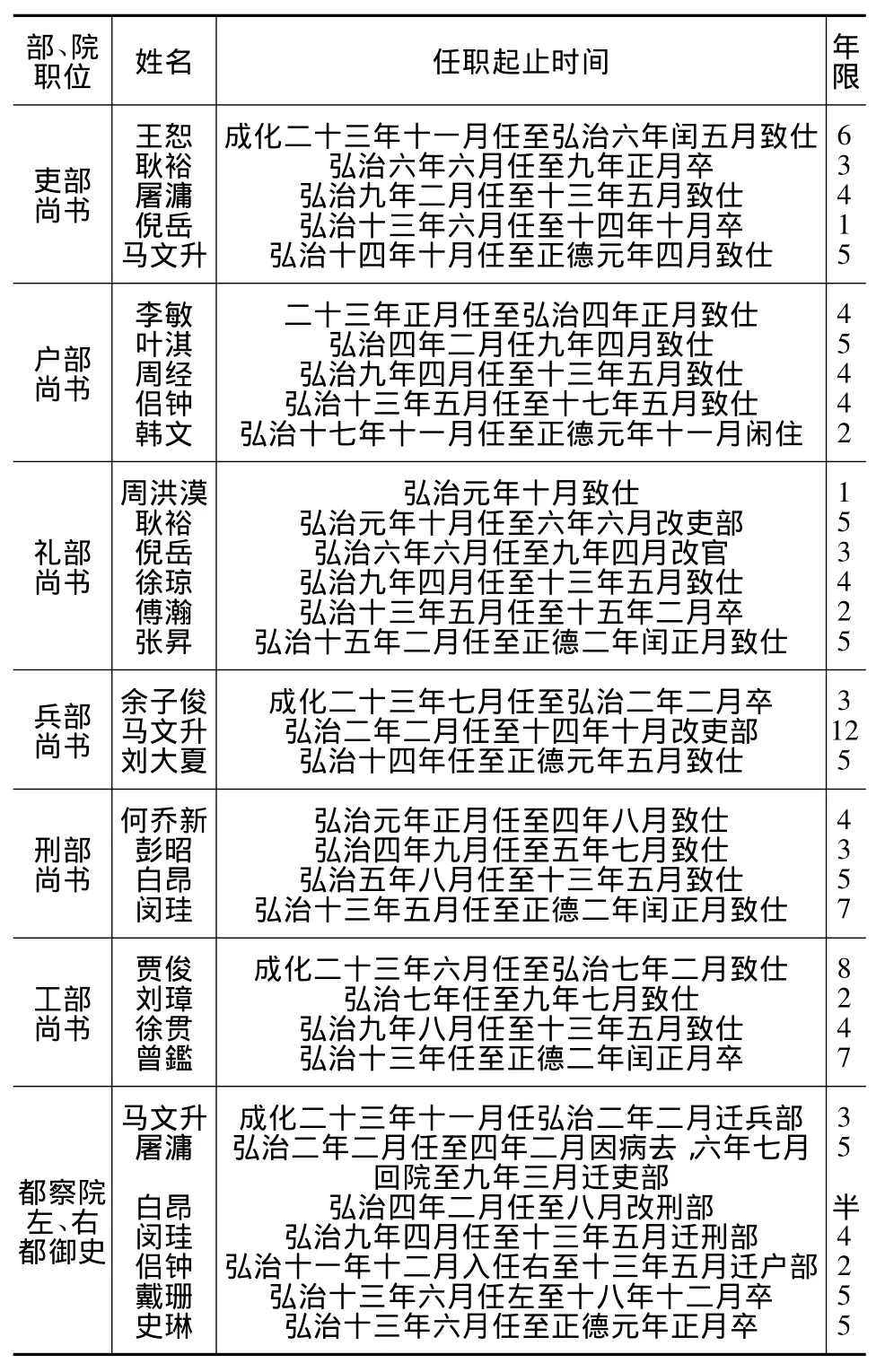

依据《明史·七卿年表》,《国榷·部院》以及《弇山堂别集》等官私史籍中部院公卿年表的记载,撇开在朝政中不占主导地位的南京部院的情形不记,弘治时期部院七卿任职的基本情况见表1。

表1 弘治时期七卿任职年限表

终孝宗在位时期,部院掌事之首揆任职者大约有24人。同明代其他朝相比,弘治时期的部院官长任用同样表现出人员相对稳定的特点。这与内阁阁臣的稳定、久任有关。同时,这些朝臣中,还有许多是史家所赞之名臣。如王恕掌吏部,“刚正清严,始终一致。所引荐耿裕、彭韶、何乔新、周经、李敏、张悦、倪岳、刘大夏、戴珊、章懋等,皆一时名臣。他贤才久废草泽者,拔擢之恐后”,因而史家称:“弘治二十年间,众正盈朝,职业修理,号为极盛者,恕力也。”[30]马文升于弘治元年任兵部尚书。在“兵部十三年,尽心戎务,于屯田、马政、边备、守御,数条上便宜。国家事当言者,即非职守,亦言无不尽”,后任职吏部尚书时,年已八十,“遇事侃侃不少衰”[31]。故《明史》对其作这样的评语:“文升有文武才,长于应变,朝端大议往往待之决。功在边镇,外国皆闻其名。尤重气节,厉廉隅,直道而行。虽遭谗诟,屡起屡仆,迄不少贬。”[32]刘大夏于弘治初期,曾治河道,抚治地方,多有惠政。居官以远名戒利自诫,但论及政事,则直言无讳。“帝察知大夏方严,且练事,尤亲信。数召见决事,大夏亦随事纳忠。”[33]《明史》附三人赞语曰:“王恕砥砺风节,马文升练达政体,刘大夏笃棐自将,皆具经国之远猷,蕴畜君之正志。绸缪庶务,数进谠言,迹其居心行己,磊落光明,刚方鲠亮,有古大臣节概。历事累朝,享有眉寿,朝野属望,名重远方。”

七卿中其他人也多有政绩、声望。何乔新“有矩度,尤长于吏事”[34]。彭韶在吏部,“与尚书王恕甄人才,核功实,仕路为清”,后为刑部尚书,“莅部三年,昌言正色,秉节无私”。[35]倪岳在吏部,“严绝请托,不徇名誉,铨政称平”[36]。“在礼部,仪文制度多所拟定。”“事当廷议,往往片言而决。天下皆仰其风采。”[37]闵珪“久为法官,议狱皆会情比律,归于仁恕”[38]。戴珊任左都御史,“廉介不苟合”[39]。此外,如白昂任户部左侍郎时,“治淮南北一带河道有功政”,其为人“通敏和厚,练达政体,有谋能断,善因事以成功”。[40]叶淇“居户部六年,直亮有执,能为国家惜财用”[41]。贾俊“廉慎,居工部八年,望孚朝野”[42]。

当然,弘治时期部院七卿中,为人为官也不无奸邪奔竞者。即如史家所称之清节名臣,也有个性偏执或言行不检者。如王恕为人“遇事辄论,不合即引疾求去”[43]。何乔新“量颇隘,议法颇刻深”。其父何文渊曾参与景泰帝易储事,后天顺间,何乔新恐祸及于已而劝父自尽。士论耻之。[44]倪岳“在翰林时,太监黄锡母死,哀服送葬。论者谓其急于功名,昵比权”[45]。也有史料记载说傅瀚为“攘取内阁之位,乃嗾同乡监生江瑢奏内阁大学士刘徤、李东阳”,后恐谋泄,便嫁祸于程敏政,由此而致程敏政之狱。[46]虽然这些记载未必都属确实,但也的确反映出七卿中未必人品才能皆属优秀。然而,正如《明史》作者比拟所说:“史称宋仁宗时,国未尝无嬖幸,而不足以累治世之体;朝未尝无小人,而不足以胜善类之气。孝宗初政,亦略似之。”[47]

三、孝宗用人对朝廷人事格局的影响

明代君主专制制度的本质属于“人治”的政治模式,居于中央权力核心,拥有至高无上权力的皇帝个人的治政意向及其理政方式,无疑对于整个权力结构网络中的各个方面产生深刻影响。不同的皇帝具有不同的用人意识及风格,从而使朝廷人事格局呈现出不同的特色,影响着朝政出现不同的局面。明太祖朱元璋御臣下以严刑峻法、果于刑戮而闻名,故其时“吏畏民怀,四裔宾服”[48],朝政堪称清肃;明成祖对朝臣则以镇压与安抚并用,朝政虽有弊坏之端,然也有其“内政之美”;[49]仁、宣之世向被称为明代君臣最为融洽和谐的时期,皇帝与近密重臣间既有致治方面的共同志趣,也有师生之谊的特殊关系,因而君臣协力,承明初之基而达致治。[50]至孝宗即位,继正统至成化间的朝政纷更,既乏太祖开国、成祖奠基那样的气势,也无仁、宣两帝之智识、胸襟,但于朝廷大政多能自作主张,于朝政庶务也多有自我明断。虽然孝宗治国“望治虽切而谨守旧章,不轻变易”[51],于朝廷制度宪章无所新作,但其最突出的政绩实际上就表现在他能够任用贤臣,以修明政治。具体言之,其对于朝中人事格局以至于朝政的积极作用主要表现为以下几个方面。

1.孝宗兴治意识鼓舞朝中重臣积极佐政

孝宗自幼在宫中目睹、体会了宪宗后期宦官、外戚专擅弄权,朝臣纷争,政局混乱的局面,因而即位后力图刷新政务。即位后即“斥诸佞幸。侍郎李孜省、太监梁芳、外戚万喜及其党,谪戍有差”[52],罢黜右通政任杰、侍郎蒯钢、指挥佥事王荣等二千余人,又罢遣禅师、真人及西番法王、国师等一千数百人,追夺其诰敕。时“內监虫蚁房,蓄养四方所贡各色鸟兽甚多。弘治改元,首议放省,以减浪费”[53]。孝宗的这些作法使人们感受到了弘治初政的新气象。然而使朝臣们真正看到致治希望的举措,则是孝宗对朝中人事进行的重大调整,一时朝中多正人贤俊,气氛焕然一新。

正是因为感受到了孝宗“慨然欲厘弊政”的求治意识,才使抱有致治志向的朝臣们受到鼓舞而更加努力于兴利除弊之政。如谢迁借机就“内府诸库及仓场、马坊中官作奸骫法,不可究诘。御马监、腾骧四卫勇士自以禁军不隶兵部,率空名支饷,其弊尤甚”[54]等等问题,给孝宗建议清理之。孝宗“数召见大臣,欲以次革烦苛,除宿弊”[55]。当谈及理财问题时,李东阳极言盐政弊坏,与刘健一同向孝宗进言,遂诏户部核实清理。实际上,弘治后期有关兵事、刑政及屯田等庶务,常常都是在与内阁及部院大臣的商讨中进行的。史称孝宗晚年,“每有政务,时召诸大臣面谕,因事论事,从容详悉”,蒙召见者“皆感激奋厉”。[56]其于政务也更加锐意求治。

2.孝宗用人之明为辅臣求治提供机遇

孝宗皇帝在位18年间于朝廷用人虽未必尽得人才贤士,但就整体而言,其于朝中要职所任人选尚称明智。孝宗用人之明主要表现为三。其一是能够对朝臣有所判别以委任之。如在东宫侍讲诸臣中,尤重刘健之才德而于即位之初就简入内阁。其二是能够从善如流,在任人时听从臣下公议。如弘治初召任王恕就有赖于其在朝臣中的名声以及太监怀恩的推荐。[57]其三是用人不疑。即遇有论劾,也不轻易罢黜。马文升任左都御史不久即因严责属官误事,而被劾“不贵忠贞而喜趋谄,装虚势而不明实理,要近名而不恤大体”[58]。孝宗诏旨对这种不服官长责罚而挟私捏奏者给予处罚。其他如丘浚、周经、屠滽等也屡遇言官论劾。孝宗大都能做到用人不疑。正因如此,这些重臣多能久留要职。马文升终孝宗在位18年一直居七卿之任,闵珪在院、部11年,屠滽于都察院、吏部任职9年。此外,耿裕在礼、吏二部共8年而卒于任,倪岳、曾鑑、戴珊、史琳等人都是卒于任者。贤臣久任,对于修明朝政具有很大的影响。

3.孝宗的温和个性在君臣关系中的影响作用

孝宗生性宽和,这种个性足以给朝臣营造出更为融洽的人际气氛,有利于激励朝臣尽职效忠的致政意识。

首先,孝宗以其宽仁之禀性,对朝臣常常表现出某种程度的关切与体谅。如徐溥、丘浚等有目疾,孝宗即嘱其遇风雨免朝参。刘大夏被召议事,跪御榻前,“尝对久,惫不能兴,呼司礼太监李荣掖之出”[59]。一次,孝宗召阁臣议政,谢迁因疮疾未至。孝宗即向刘健详问其病情,嘱其善加调理,并随即遣御医去探视。[60]戴珊也因体弱多病屡疏乞休,孝宗也遣医送药,慰谕有加。对于这些重臣在处理政务中的遇到的一些困境,孝宗也多能提供帮助和优待。马文升曾因“严核诸将校,黜贪懦者三十余人”而遭人挟怨伺机报复,孝宗在下诏缉捕企图行凶者的同时,“给骑士十二,卫文升出入”[61]。对于孝宗的关注与体谅,朝中大臣自然深怀感激而唯有以勤政励治以报。戴珊对孝宗之眷顾感激泣下,以“臣死是官”[62]而报,终卒于任。刘大夏“遇知孝宗,忘身徇国,于权幸多所裁抑”[63]。

其次,孝宗待臣下的这种宽仁,还影响到朝臣之间的关系。一则,贤能之士居职位,以求治为本,无谓之争虽属人际关系中难免之事,却非其所留意者。二则正所谓“上所好者,下有甚焉”[64]。所以,终弘治时期,朝中大臣大体都保持了一种相对平和、共同协作致治的关系。弘治前期,“徐溥为首揆,刘健班在二,李东阳、谢迁继入阁,协心辅政。事有不可,辄共争之。已,溥致仕去,凡纶音批答,裁决机宜,悉健与东阳、迁三人,天下翕然称贤相”[65]。阁臣与七卿之间也能从修明朝政出发,相互协同,遇事秉正而论。弘治十五年,孝宗下诏调用军夫修清宁宫,刘大夏奏请减军夫十分之五。孝宗不悦,以大夏“不以朝廷大工为事”,命内阁拟旨切责之。刘健说:“爱惜军夫,司马职也。”[66]劝孝宗听从大夏之议。孝宗晚年信用刘大夏、戴珊等,频召之议事,甚至比阁臣还显亲密。孝宗曾对刘大夏说:“临事辄思召卿,虑越职而止。后有当行罢者,具揭帖以进。”刘大夏回答说:“事之可否,外付府部,内咨阁臣可矣。揭帖滋弊,不可为后世法。”[67]刘大夏并不受孝宗眷顾而骄崇,却时时以朝章为律,维护内阁、部院之职权。

不可否认,朝中大臣之间也不无矛盾和嫌隙。如王恕与丘浚不相协,以至于王恕最后被据说是丘浚唆使的刘文泰所劾致仕而去。弘治后期,马文升长吏部,刘大夏受孝宗依重。两人各以乡故、姻亲引荐人物,或贬抑对方所荐之人。又兼阁臣李东阳为刘大夏之同年旧好,似乎使矛盾更复杂化。[68]但总体而言,终孝宗在位期间,始终未能使此等事务影响到朝臣们协同致治的关系,朝廷铨选评判官员,大都能依其政绩而定。从这一角度而言,弘治时期的人事格局,以至于最终的致治之势的形成,孝宗个人用人之明的确有很大影响作用。

四、几点启示

由弘治时期朝中人事格局与朝政兴治的分析得出如下几点启示:

其一,人事格局之优劣直接关系到朝政兴败良弊。因此,各级政务机构都应当树立欲清政事,必以人事为先的理念。其二,君臣治政思想意识的程度,直接影响朝政治理的水平和程度。弘治君臣都有致治的共同意识,才有君臣一心,共心协力之效。但孝宗守宪承法不变易的性格,也使”朝臣们每议及政令及积弊兴革,都未敢轻动。[69]这种保守也会造成治政意识的消极,这正是“弘治中兴”局限的思想根源。其三,孝宗君臣,都不同程度地掌握着用人铨官之权,但大都遵守不计任用者之细事,严格其大节的策略。不计细过,往往给任职者以适当的处事空间,便于其久任职事而见为政之效。严督大节,则是在用人原则上严格任人唯才,以杜绝奔竞、攀附等不正当途径,堵塞、排抑小人之势。

以上这些有关处理人事关系的理念与策略,至今对于为政处事也仍有许多借鉴意义。

注释

①南炳文、李小林:《弘治“中兴”述略》,《南开史学》1981年第2期;朱子彦:《论明孝宗与“弘治中兴”》,《求是学刊》1989年第6期。②如田澍:《嘉靖革新研究》,中国社会科学出版社,2002年;胡吉勋:《“大礼议”与明廷人事变局》,社会科学文献出版社,2007年。③《明史》卷一〇九《宰辅年表一》序,中华书局,1974年。④《明史》卷七二,《职官志一》,中华书局,1974年。⑤《明史》卷一六八《万安传》中记载:“帝一日于宫中得疏一小箧,则皆论房中术者,末署曰‘臣安进’。帝命太监怀恩持至阁曰:‘此大臣所为耶?’安愧汗伏地,不能出声。及诸臣弹章入,复令恩就安读之。安数跪起求哀,无去意。恩直前摘其牙牌曰:‘可出矣。’始惶遽索马归第,乞休去。”由此更可见万安之无才德。⑥《明孝宗实录》卷七之“成化二十三年十一月癸丑”条,尹直在内阁,与万安、彭华等朋比,排抑、倾陷异己,《明史》卷一六八《尹直传》称其:“躁于进取。性矜忌,不自检饬。”⑦《明孝宗实录》卷七,“成化二十三年十一月乙卯”条。⑧《明史·刘吉传》卷一六八,中华书局,1974年。⑨《孝宗实录》卷九七之“弘治八年二月乙丑”条记:“时内阁缺员,有旨命吏部会六部、都察院、通政司、大理寺及科道官推举行止端方、学术纯正者六人以闻。”李东阳,谢迁皆名列六人之中,而“上特命东阳、迁内阁供事”。同书卷九一“弘治七年八月己巳”条记载:早在这时,大学士徐溥等就以诰敕事务繁重,而李东阳“文学优赡,兼且历任年深”而荐之,李东阳得升“礼部右侍郎,兼翰林院侍读学士,专管诰敕。”《明史》卷一八一《李东阳传》中也有同样记载:“阁臣徐溥等以诏敕繁,请如先朝王直故事,设官专领。乃擢东阳礼部右侍郎兼侍读学士,入内阁专典诰敕。”另据何乔远《名山藏》卷七十、唐鹤《皇明辅世编》卷二、张岱《石匮书》卷一二三等书中刘健传里都记有弘治八年,刘健荐李东阳、谢迁入阁辅政。可知,在李东阳、谢迁入内阁问题上,虽然廷臣会推是一个重要的影响因素,但作为阁臣掌有相当决策权,则徐、刘的推荐也是不可缺少之环节。⑩《明史·徐溥传》卷一八一,中华书局,1974年。[11]万斯同:《明史·徐溥传》卷二三七,《续修四库全书·史部》第328册。[12]《明孝宗实录》卷九七之“弘治八年二月戊午”条。[13]何良俊:《四友斋丛说》卷七,中华书局,1997年,第61页。[14]《明史·丘浚传》卷一八一,中华书局,1974年。[15]《明世宗实录》卷七四之“嘉靖六年三月壬午”条。[16]万斯同:《明史·刘健传》卷二三七,《续修四库全书·史部》第328册。[17]何乔远:《名山藏·刘健传》卷七十《明代传记丛刊·综录(2)》第76册。[18][24][55]《明史·刘健传》卷一八一,中华书局,1974年。[19]焦竑:《国朝献征录》卷十四引贾詠撰《刘健墓志铭》,台湾明文书局,1991年。[20]《明史·李东阳传》卷一八一,中华书局,1974年。[21][54]《明史·谢迁传》卷一八一,中华书局,1974年。[22]凌迪知:《万姓统谱·谢迁传》卷一〇五,《中华族谱集成》第册,巴蜀书社,1995年。[23][69]雷礼:《国朝列卿记·刘健传》卷十一,《明代传记丛刊·名人类》,台湾明文书局,1995年。[25]《明太祖实录》卷一二九之“洪武十三年春正月己亥”条。[26]《明史》卷一一一《七卿年表一》序,中华书局,1974年。[27][28][29]张廷玉等《明史》卷七二,《职官志一》,中华书局,1974年。[30]《明史·王恕传》卷一八二,中华书局,1974年。[31][32][61]《明史·马文升传》卷一八二,中华书局,1974年。[33][59][63][67]《明史·刘大夏传》卷一八二,中华书局,1974年。[34]《明孝宗实录》卷一九四之“弘治十五年十二月庚申”条。[35]《明史·彭昭传》卷一八三,中华书局,1974年。[36]《明史·倪岳传》一八三,中华书局,1974年。[37]《明孝宗实录》卷一八〇之“弘治十四年十月甲寅”条。[38]《明史·闵珪传》卷一八三,中华书局,1974年。[39][62]〈明史·戴珊传〉卷一八三,中华书局,1974年。[40]《明孝宗实录》卷二〇一之“弘治十六年七月庚寅”条。[41]《明史·李敏传附》卷一八五,中华书局,1974年。[42]《明史·贾俊传》卷一八五,中华书局,1974年。[43]《明武宗实录》卷三七之“正德三年四月乙卯”条。[44]《明孝宗实录》卷一九四之“弘治十五年十二月庚申”条。[45]《明孝宗实录》卷一八〇之“弘治十四年十月甲寅”条。[46]《明孝宗实录》卷一八四之“弘治十五年二月癸亥”条。[47]《明史》卷一八三附赞语,中华书局,1974年。[48]万斯同:《明史·太祖本纪四》卷四,《续修四库全书·史部》第328册。[49]孟森:《明史讲义》,中华书局,2009年,第95页。[50]左东岭在《王学与中晚明士人心态》指出仁、宣时期文官集团与帝王间亲和力加强的原因之一就是:“他们既有师生之谊又有共同的情志兴趣。”[51]何乔远:《名山藏》卷七〇《正德臣一·刘健传》,《明代传记丛刊·综录》,台湾明文书局,1995年。[52]《明史·孝宗本纪》卷十五,中华书局,1974年。[53]陈洪谟:《治世余闻》上篇卷一,中华书局,1985年,第1页。[56]《明孝宗实录》卷二一五之“弘治十七年八月丁亥”条。[57]《明史·怀恩传》卷三〇四。另《明史纪事本末》卷四二《弘治君臣》中也称:“恩言大学士万安谀佞,王恕刚方,请上去安而召恕,遂有是命。”[58]《明孝宗实录》卷十七之“弘治元年八月壬子”条。[60]李东阳:《燕对录》,《续修四库全书·史部》第433册。[64]谷应泰:《明史纪事本末》卷四二,《弘治君臣》附评语,中华书局,1977年,第626页。[65]龙文彬:《明会要》卷三十《职官二》,中华书局,1956年,第495页。[66]万表:《皇明经济文录》卷四,《刘大夏言行录》,全国图书馆文献微缩复制中心。[68]涂山:《明政统宗》卷十九,《孤树裒谈》卷十,《四库禁毁书丛刊·史部》第2册。