主体与后盾:根治海河运动中的生产队角色

吕志茹

(本文作者 河北大学历史学院副教授保定 071002)

1963年8月,海河流域爆发了历史上罕见的大水灾,给流域内人民群众的生命和财产造成极其严重的损失,仅河北省受灾人口就有2200万,死亡5030人,伤42700人,直接经济损失59.3亿元①《河北省水旱灾害》,中国水利水电出版社,1998年,第112页。。京广铁路遭到破坏,津浦铁路和天津市的安全受到威胁。当年11月17日,毛泽东为河北省抗洪展览题词“一定要根治海河”,表达了党和国家根除水患的决心。经过精心筹备,自1965年冬,以河北省为主的根治海河运动大规模展开。经过15年的艰辛努力,至1980年,海河各河系都有了单独的入海通道,海河流域得到有效治理。在根治海河运动中,基层集体生产队起了至关重要的作用。以往学术界对根治海河运动的研究,除整体概述外,主要集中在成绩和经验的总结以及民工管理模式的探讨上,尚未对生产队的作用进行分析。本文将对生产队在根治海河运动中的角色进行探讨,以进一步深化对这次大型治水运动及人民公社史的研究。需要说明的是,虽然根治海河运动涉及河北、山东、河南、北京、天津五省市,但河北省涵盖了海河流域大部,是根治海河的主要力量,各项政策的制定和执行情况也最具代表性①例如,国务院要求各地民工补助标准基本统一,其他省市便参照河北省的标准制定政策。参见《国务院海河工程汇报会议汇报提纲》(1971年7月27日),山东省档案馆藏,档案号A121-03-26-8;天津市革委会根治海河防汛指挥部、天津市粮食局革命委员会:《关于海河工程粮油补助的通知》(1970年8月27日),天津市档案馆藏,档案号X166-C-159-6;山东省革命委员会水利局、山东省革命委员会财金局:《关于修订淮河、海河流域几项大型水利骨干工程经费开支标准的报告》(1973年2月1日),山东省档案馆藏,档案号A121-04-31-7。,因此本文的论述以河北省为主。

一

根治海河的主要劳动力是农民工,国家确定的出工政策是“生产队集体出工,义务劳动,国家管饭,不计工资”②《根治海河几项具体政策问答》(1967年),河北省档案馆藏,档案号1047-1-199-2。。在根治海河运动中,生产队集体发挥了重要作用。

“生产队集体出工”,即由生产队提供劳动力。人民公社时期,国家通过政社合一的体制加强了对乡村的控制,在经历了新中国成立以来的集体化进程后,农民已从自由发展的个体农民变成集体制度束缚下的社员。在这种体制下,农民的劳动主要由生产队集体来安排和支配,这为整合乡村力量,大规模开展水利建设创造了有利的条件。国家正是通过集体的力量把民众组织起来——根治海河所需的农村劳动力,就是由生产队集体提供的。

在根治海河过程中,生产队的首要任务是动员农民出工。根治海河工程主要包括河道工程、建筑物工程和水库工程,其中以河道工程规模最大,所用民工人数最多。为了使工程尽快发生效益,河道工程采取了大会战方式,每年冬春两个季节,河北省都有七或八个专区(后改称地区)几十万民工同时出工,集中对特定河道进行治理。每季工程根据实际需要确定出工人数,由省根治海河指挥部向各地分配名额,经过区、县、公社、大队层层分派,最后把出工名额落实到生产队。具体由谁出工,则由生产队来组织动员。为了不影响后方生产,省根治海河指挥部规定,各地出工人数最多不超过当地男劳动力的15%③中共河北省委:《关于黑龙港河工程开工情况的报告》(1965年11月5日),《河北省根治海河运动》,中共党史出版社,2008年,第258页。。每期工程所需民工名额下达后,生产队就开始动员符合条件的农民报名。原则上报名采取自愿方式,但一旦名额不足,生产队就得想方设法凑足民工名额。根治海河运动持续十几年,每年冬春两季出工,动员农民出工海河成为生产队的一项重要的经常性工作。

除了动员农民出工,生产队还要为治河民工记工分。海河出工为“义务劳动,国家管饭,不计工资”,也就是说,在根治海河的过程中,国家除了给民工一定的粮食补助和生活补助外,是不给额外劳动报酬的。生产队则要像民工在队劳动一样为出河民工记工分,以此作为民工参与生产队年终分配的依据。具体记多少,各地没有统一的规定,有的是和后方同等劳动力记相同的工分,有的稍高于后方劳动力。由此可见,所有外出治理海河的民工,都和在队劳动一样参与自己生产队的集体分配,这一政策相当于生产队集体承担了治河民工的酬劳。在这种政策下,生产队所受影响是显而易见的:一方面为治河调走本队一部分壮劳力,集体劳动减少了人手;另一方面生产队要集体负担治河民工的劳动报酬。由此,仅就政策本身而言,我们便能看到生产队集体在根治海河运动中所起的关键作用。正如学者黄宗智所说,集体化为新的水利建设提供了实际上免费的劳动力④〔美〕黄宗智:《长江三角洲小农家庭与乡村发展》,中华书局,2000年,第235页。。但在根治海河运动中,生产队集体绝非仅仅提供了免费的劳动力,在政策的执行过程中,生产队的额外付出要比政策本身的规定大得多。

在民工动员上,生产队的额外付出主要表现在给民工补助粮、款、物和记高工分。根治海河运动的前几年,民工一般较好组织,很多地方不给额外补助,给额外补助的数量也不多。但随着民工动员愈发困难,给额外补助和记高工分逐渐成为普遍现象,而且愈演愈烈。

生产队额外给出河民工粮、款、物的现象,在根治海河运动刚刚开始时的黑龙港工程中就已经出现了。1965年11月,中共中央监察委员会曾对保定地区的出工情况做过调查,列举了在黑龙港工程中部分生产队给民工补贴的状况。如清苑县谢庄大队出民工30人,每人补助款12元、小麦16斤、白面12斤、黄豆8斤、芝麻1.2斤、花生仁2.4斤,由12个小队均摊。清苑县河庄大队、唐县东建阳大队、博野东杜村第三生产队、安国千里大队都给了民工数量不等的额外补助。①《赵一民反映保定黑龙港民工出工情况报告》(1965年11月23日),河北省档案馆藏,档案号855-8-3383-12。其他地区也有类似现象,如衡水地区武强县小范公社北牌大队各生产队有数量不等的补助②中共河北省委监委驻衡水地委监察组:《关于几个问题的情况向地委及省监委的反映》(1965年11月22日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-112-19。。邢台地区威县城关南街大队每个民工补助10元,每天补粮1斤③中共邢台地委办公室:《关于威县增加根治海河民工、平调粮款物及民工记工付酬问题的调查报告》(1965年11月22日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-112-21。。不过,从各地所列举的大队数量看,发放补贴的大队在整个地区所占比例并不大。另据笔者对沧州地区盐山县部分村庄的调查,1973年以前几乎不存在给额外补助的现象。因此,总体来看,根治海河早期给民工补助的还是少数。

1973年以后,给民工额外补助的现象一直或多或少地存在。1975年唐山地区的相关调查报告称:“滦南县胡各庄公社郑各庄大队,民工个人不但不带粮食定量,而且每人每天额外补助0.1元钱,名曰‘潮湿费’,也有按天每人给0.1至0.2元‘出勤补助’的。丰南县有的大队一般每人每天给‘出勤补助’0.2至0.5元,个别的更多。”④唐山地区革命委员会根治海河指挥部:《关于海河工地两个阶级两条道路斗争情况及今后意见向地委的报告》(1975年6月20日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-298-4。

根治海河运动的最后几年,民工的动员工作越来越难做,给额外补助逐渐成为普遍现象。1979年,沧州地委书记、行署专员阎国钧在区根治海河先进集体、先进个人代表会议上讲话说:“近几年来,情况变化了。社员出工,很多地方不是报名,而是抓球排号”,“甚至雇佣出工,给粮食、给钱、给手表、给自行车、给麦田,甚至卖了东西雇民工,每人一二百元,五花八门”⑤《阎国钧同志在全区根治海河先进集体、先进个人代表会议上的讲话》 (1979年8月27日),盐山县档案馆藏,档案号1978-1980长期4。。据沧州地区盐山县1979年的调查,“由于近几年民工难派,如派出了民工,大、小队干部就像渡过一个难关,去了一块心病,民工答应出工好像立了大功,向生产队要条件,干部就设法给方便”⑥河北省沧州地区行政公署根治海河指挥部:《关于转发盐山县海河民工团政委李文贞同志调查报告的通知》(1979年12月21日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-357-10。。民工动员难度之大可见一斑。这一时期,用额外给粮、款、物的办法动员出工的生产队越来越多,而且由于标准不统一,民工之间互相攀比,以致补助水涨船高。如保定地区涿县 (今涿州)官庄大队,“近几年每期修海河出工,除了生产队供给吃的、用的以外,每人再给六十元钱。可是今年 (1979年——笔者注)春季出工,人们嫌钱少,没人去。全大队仅出两个民工,一连开四五天会动员不出人来。有的社员向支部书记说:‘情况你也知道,人家城关一些大队是一人给二百,咱们是穷队,不说二百吧,也得一百五。’后来好说歹说说到一百一十四元,接着又讲好了吃的、用的,两个民工才定下来”⑦中央人民广播电台河北记者站:《记者王润庭就海河出工给省委领导的信》 (1979年12月2日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-357-14。。其他地区也存在类似情况。据调查,1979年冬,邯郸地区出海河民工大多数连队带了后方的粮、款、物,真正不带的是个别连队。具体数目方面,少者10元至20元,多者100元至150元,一般都在60元至70元。⑧河北省邯郸地区根治海河指挥部:《关于我区出海河民工社队负担情况的调查报告》 (1979年12月21日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-357-12。

对于给出河民工记多少工分的问题,省根治海河指挥部曾原则上规定要按后方同等劳动力记分,可以适当提高,但一般不超过后方最高分的20%。这只是一个指导性的标准,因此各地在执行中差异很大。一般来讲,根治海河运动前几年记分不太高,多数不会超过15分。但随着后方生产、生活的好转,很少有人愿意离开家乡参加又累又苦的治河工程。为了调动农民的积极性,有些地方给的工分越来越高,如衡水地区冀县柏芽公社一个生产队,民工出一期河工,记一年的工分①河北省广播事业局办公室:《广播简报:海河工程、平调严重》(1980年6月13日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-419-4。。一期河工最长不超过3个月,以3个月算,民工所记工分相当于在队劳动者的4倍。

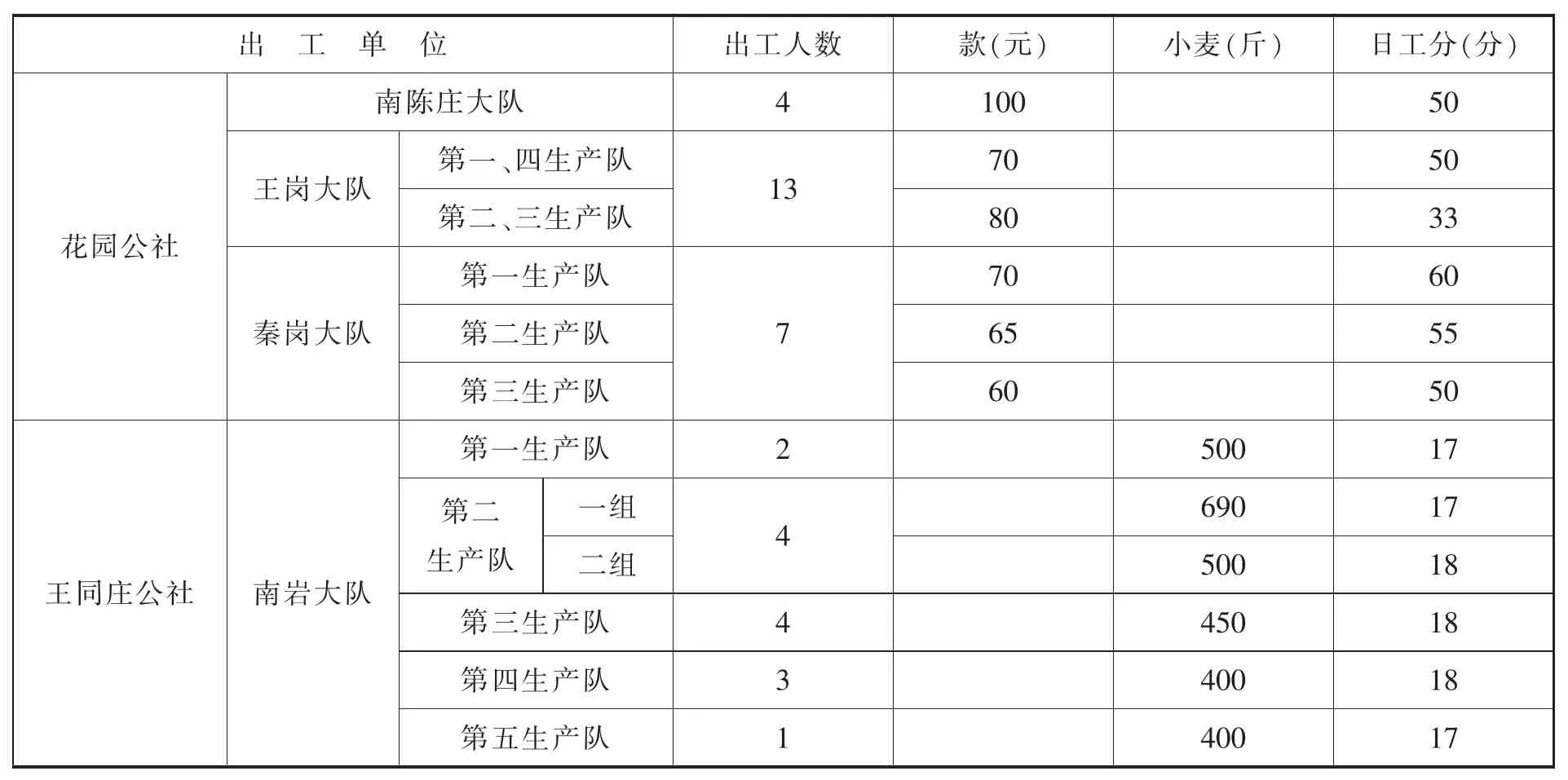

关于额外补助和记高工分的问题,现以1979年春石家庄地区高邑县治理卫河的情况为例进行分析 (见下表):

1979年春河北省石家庄地区高邑县卫河治理工程民工补助情况表

从上表可以看出,花园公社的补助以给现款和记高工分为主,工分高者竟达到日记工60分,而一个成年男性劳动力在队劳动最高分一般为10分,海河民工一人的记工量最高者竟达到了在队劳动力的6倍,差距可谓惊人。工分是用来参与生产队年终分配的,给海河民工的高工分,必然降低生产队工分的实际价值,使在队劳动社员的利益受到损害,引发不满情绪。

王同庄公社南岩大队的补助以给小麦和记较高的工分为主。工分一般十七八分,超出在队劳动力七八分,和花园公社相比要少很多,但补助小麦的数量是比较大的。而且不同生产队之间的补助数量差异较大,尤其是第五生产队和第二生产队一组之间,在同等记工的情况下,补助小麦数相差290斤。同一个生产大队之间竟有如此差异,这是引发治河民工不满和补助节节攀高的一个重要原因。

从以上分析可以看出,生产队集体为根治海河出工并给民工记工分,承担了民工的劳动报酬。也就是说,根治海河所需劳动力是农村生产队无偿提供的,生产队也因此成为根治海河的主体。而这一主体作用的发挥,却不仅仅是无偿调走部分劳动力那么简单——由于动员工作越来越难,生产队承受了更多的负担。

二

从根治海河运动中的政策看,生产队集体主要提供“义务”劳动力即可,但在实际执行过程中,由于海河工地的情况不断发生变化,生产队还要经常帮助解决工地上出现的种种问题。

海河工程开工后不久,由于上级政策的改变,生产队开始为工地补充粮食。首先是治河民工的口粮指标问题。海河工地早期的政策是“国家管饭”。在黑龙港工地上,“生活费每个标工①标工即标准工,指根据工程状况确定的每人每天需要完成的工作量。是四角,有的是五角。粮食二斤 (指的是贸易粮②贸易粮是国家粮食部门为统一计算口径而规定使用的粮食品类的统称,计算时将原粮 (如谷子、稻谷)或成品粮 (如面粉、玉米面)按规定的折合率折算成贸易粮。)。民工不带口粮指标,多劳多得”③中共河北省根治海河指挥部政治部、河北省根治海河指挥部办公室:《根治海河政策问答》(1966年1月10日),《河北省根治海河运动》,第260页。。根据这一政策,国家按照工程量拨付粮食,民工以提高工效解决吃饭问题。在那个生活困难的年代,“国家管饭”的政策对于民工来说是极具吸引力的。但随着“文化大革命”的爆发,“左”倾思想再次抬头,提倡“为革命治河”,反对“粮食挂帅”、“物质刺激”④参见河北省粮食厅:《关于改进海河民工口粮补助办法的意见》 (1967年12月26日),河北省档案馆藏,档案号997-4-144-24。,再加上“农业学大寨”运动的逐步深入,“自力更生、勤俭治水”成为主流话语,于是政策很快发生改变,在1967年春开挖子牙新河的工程中,“规定挖河民兵自带口粮指标”⑤河北省根治海河指挥部:《关于子牙新河春季工程开工情况的报告》(1967年3月19日),《河北省根治海河运动》,第297页。。政策的改变在一定程度上挫伤了农民最初的出工积极性。从当时的情况来看,口粮由出河民工自带会遇到相当大的阻力,尤其是根治海河早期,能为家中省点口粮是绝大多数出工者的动力所在⑥2012年暑假和国庆节期间,笔者和河北大学历史学院学生共同调查和采访了50名不同地区的治河亲历者,绝大多数受访者表达了这一想法。。海河工地的活比在队劳动累得多,而且远距离出工,生活条件非常艰苦,没有如此动力机制,动员出工会更加困难。而根治海河是上级委派的任务,出工名额是必须要保证的。于是,有的生产队就主动承担了为民工交纳口粮的义务。

从现有文献资料和对参与治理海河民工的调查⑦在前述对50名不同地区、不同时间出工者的调查中,没有一人是自己带口粮指标的。来看,自带口粮的政策从一开始就没有得到认真执行。之后多年的海河治理中,口粮指标的负担多数转嫁到生产队集体头上。据1975年唐山地区的调查,丰南县春季出工的30个连队中,有70%的连队存在集体带口粮的问题。如该县兰高庄连队8个大队,除么家泊大队外,其余7个大队全是从生产队的集体储备粮中带口粮指标。⑧唐山地区革命委员会根治海河指挥部:《关于海河工地两个阶级两条道路斗争情况及今后意见向地委的报告》(1975年6月20日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-298-4。石家庄地区根治海河指挥部于1974年10月下旬到1975年1月中旬对该区常年出工各县进行了调查,结果发现大部分生产队都是个人出工,集体拿口粮。据9个县出工的157个公社、11180个生产队的调查,有75.8%的生产队,涉及民工3万多人次,本人不自带口粮指标。⑨石家庄地区根治海河指挥部:《对海河经济政策执行情况的调查报告》(1975年3月3日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-298-9。根治海河后期,口粮指标基本上都由生产队代交。据1979年对保定地区博野民工团的调查,“参加施工的2700多民工,对个人应带的吃粮指标不能兑现,全部由生产队从公共积累的粮食中付出”[10]保定行署根治海河指挥部:《关于对海河经济政策执行情况的调查报告》 (1979年6月12日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-357-9。。当年对廊坊地区、沧州地区的调查也得出类似结果。廊坊地区“全区出工的口粮均是生产队的”[11]河北省廊坊地区行政公署根治海河指挥部:《关于海河民工社队负担的调查报告》(1979年12月19日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-357-5。,沧州地区调查了沧县、海兴、东光等县的一些公社,发现民工口粮从生产队带是普遍现象[12]参见沧州地区行政公署根治海河指挥部:《关于为根治海河而增加农民负担情况的初步调查报告》(1979年12月19日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-357-4。。

除了给民工代交口粮指标,生产队还要补充工地粮食的缺口。随着根治海河运动的进行,海河工地补助民工粮食的标准越来越低。1970年以前按标工补助,完成一个标工补助粮食二斤,各地区基本都能达到一个标工以上。当时,省根治海河指挥部要求“每天每人控制在贸易粮二斤七两至二斤八两,粮食节余,全部上缴国家”[13]河北省根治海河指挥部:《关于修订粮食补助规定的通知》(1969年3月3日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-811-20。。从1970年开始,改为按人定量补助,包括本人自带口粮指标,最初每人每天2.5斤,到1973年每人每月压缩为71斤,折合每人每天约2.36斤。海河工地劳动强度大,蔬菜供应少,民工吃粮多,至此已无法满足民工的正常生活需要。各级海河部门纷纷向上级反映要求增加补助,在反映无果的情况下,“相当一部分单位怕超吃了前方不供应,怕超吃了挨批评,出现了带后方粮问题。仅衡水地区一九七七年秋工就带后方粮九十六万斤。实际人日吃粮水平是二斤八两多,而统计报表仍按二斤三两六钱上报”①河北省根治海河指挥部:《关于改变海河骨干工程土石方施工的民工粮食供应办法的请示》 (1978年5月24日),《河北省根治海河运动》,第453页。。虚假数字背后的现实,是根治海河工程的压力越来越多地转嫁到生产队头上。自1970年开始,尤其是1973年后,大量由后方生产队提供的粮食被运往海河工地,来补充工地粮食供应不足所产生的缺口。

由此可见,生产队为工地带粮主要包括两部分:一是为民工带口粮指标;二是补充工地粮食缺口。带粮负担在1973年以后比较严重。根据石家庄地区赵县疙瘩头连队1979年的调查,滏东排河共出工167人,冬春吃粮总计55648斤,平均每人每天吃粮2.84斤。其中国家补助粮26644斤,生产队额外补贴粮食29004斤(贴民工口粮19591斤,贴超支粮9413斤)。②石家庄地区根治海河指挥部:《关于今春治理卫河加重社队经济负担的调查报告》(1979年5月25日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-357-11。从对该连队的调查看,生产队补贴的粮食还要略多于国家补助的粮食。

在根治海河运动中,生产队还要密切关注工地上的一切变化,帮助解决工地上出现的种种问题。例如,一旦有完不成任务的情况或有民工因生病或其他原因不能坚持劳动,生产队要及时派人去增援或换班,以保证前方施工的顺利进行。公社和生产队还要经常派人去慰问并随时帮助解决实际问题。在几个特殊年份,由于海河粮食供给中红高粱面比例过大,蔬菜少,民工出现生病、误工等现象,影响了工程的正常进行。为了解决工地粮食搭配不合理的问题,有些社队只得派人派车把工地上的粮食运回,和后方的粮食进行调换,来满足工地上民工的生活需要。“生产队往工地送好粮,往回拉红粮的车辆穿 (应为‘川’——笔者注)流不息。”③《石专工作组近几天的工作情况刍报》(1965年11月10日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-112-16。1976年,沧州地区进行粮、款、物大清查,发现“三季工程,各连队以前方供应的高粱米五十八万斤,从后方社队换回好粮食品种,民工吃用”④河北省沧州地区革命委员会根治海河指挥部:《关于粮款物大清查的总结报告》 (1976年8月20日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-716-4。。后方生产队甚至把种子、饲料等储备都拿出来与前方兑换,支援工地。如此做法不仅影响到后方生产队的正常生产生活秩序,而且由于工地上红粮供应数目巨大,仅仅拉来运往这一项,就需要动用大量的人力和车辆,海河工地上又没有这项开支,如此压力也都转嫁到生产队头上。

海河工地的副食供给也存在很大问题,肉菜虽有定额,但经常无法及时供应,影响民工的身体健康。于是,为了调剂工地民工生活,出现了向生产队摊派副食品的现象。石家庄地区1975年的调查指出:“每期进场都向生产队按出工人数摊派一定数量的副食品,据九个县团统计,共向生产队摊派带进工地食油四万三千多斤,粉条十二万四千多斤,菜豆八万一千多斤,蔬菜六十九万多斤。大部分合理折价付给了生产队,但也有一定数量的民工白吃了生产队的副食,计款一万四千多元,损害了集体利益。”⑤石家庄地区根治海河指挥部:《对海河经济政策执行情况的调查报告》(1975年3月3日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-298-9。其他各地区情况类似。

另外,生产队还要在工具、工棚、炊具、运费等方面贴钱。根治海河后期,实现了拉坡机械化,减轻了民工劳动强度,工效也大大提高,受到群众欢迎;但同时也给后方生产队增加了经济负担。据石家庄地区统计,截止到1979年春,拉坡机共1336台,每台需花费1500元,全部由施工单位自筹。此后,改为每台拉坡机补助购置费100元、油耗和维修费3.25元,但这样的补助金额显然仍与实际花销相去甚远。国家对小车、工棚、炊具等的补助也无法满足需要,如小车及小型工具每个标工补助0.15元,与实际开支相差悬殊。例如新乐县东王连,上级按规定拨给小车补助费5948元,但实际开支为15404元,超支9456元。工棚费也大大超过规定指标,如赵县疙瘩头连,治理滏东排河时上级拨给工棚费1031元,实际开支3120元,超支2089元。①石家庄地区根治海河指挥部:《关于今春治理卫河加重社队经济负担的调查报告》(1979年5月25日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-357-11。仅从小车和工棚两项补助费来看,到根治海河后期,国家补助仅能满足实际需求的1/3。运费方面,以饶阳县南善连队为例,“75-78年国家拨给该连运费1732元,实开支 3796元,超过补助的 1.2倍”②饶阳县团:《南善连队是怎样减轻生产队负担的》(1979年8月20日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-357-6。。定县 (今定州)齐家庄公社1979年为北排河出民工356人,物料进场费、搭棚建灶费,以及添置工棚物料、炊具的花费共计8804元,国家补助3698.48元,超支5105.52元③政治处:《保定地区今春到北排河出工的社队经济负担情况的调查报告》 (1979年4月15日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-357-7。。此外,民工路途补助费、医药费、办公费等统统不敷使用,缺额也由生产队补足。

总之,生产队不但要义务出工,还要尽量满足海河工地的种种要求,出粮、出钱、出物以及增人换班等。有民工反映,当时“缺什么都向生产队要”④笔者在河北省高碑店市东盛办事处龙堂村采访李振江的记录 (2012年2月12日)。李振江,男,1949年生,曾参与开挖永定新河和治理白洋淀工程。,生产队成为前方顺利施工的坚强后盾。

三

综上所述,在根治海河运动中,生产队既要为治河无偿出工,成为根治海河的主体;又要帮助解决工地上的种种问题,成为根治海河的后盾。而这两大功能的实现,均以加重生产队负担为代价。这种增加生产队负担的现象,从治河初期就开始存在,之后越来越严重。

生产队集体为海河出工到底付出了多大代价呢?1978年中共中央37号文件要求落实湘乡经验,为农减负,河北省根治海河指挥部根据文件精神要求各地区进行社队负担⑤当时以生产队为基本核算单位,公社在需要给工地补助时,按当地人口比例或直接按出工人数向各生产队摊派,所以社队负担主要是生产队负担。的调查,结果是惊人的。以保定市1979年6月对博野、定兴、安新三个民工团进行的调查为例,负担较轻的博野民工团,当年出工2750人,后减到2300人,工期90天,每人每天约完成1.5个标工,共得国家标工、工棚、运输、小车修理等补助费22万多元。然而,后方生产队还需要贴补各项开支9.6万余元,平均每个民工35元,多者40元,少者15元左右。该县的情况基本上可代表望都、定县、蠡县、安国等县。负担较重的定兴民工团,当年春季出工3500人,应得国家各项补助费30万元,生产队尚需补贴各项开支24万多元,平均每个民工70元左右,多者80元以上,少者40元或50元。该县可基本代表新城 (今高碑店)、容城、雄县等县。负担最大的安新民工团,春季出工3500人,应得国家各项补助款30万元左右,而生产队尚需补助45万余元,平均每个民工130元左右,多者达200元以上,少者100元左右。该县则能代表保定市和涿县。⑥保定行署根治海河指挥部:《关于对海河经济政策执行情况的调查报告》 (1979年6月12日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-357-9。由此可见,根治海河运动中生产队的负担是非常沉重的。虽然各地情况不一,但据河北省根治海河指挥部的估算,国家的投入和集体的付出大概可以达到1∶1⑦《十五年根治海河的初步总结》(1980年),河北省档案馆藏,档案号1047-1-754-7。。也就是说,除对建筑物的投资完全由国家负担外,根治海河工程有一半的开支是农村付出的。

在根治海河运动中,有的生产队拿不出钱给民工补贴,只得变卖生产队的集体财产。有位生产队长说: “我们一期工程就得卖掉两头驴,给民工补贴,这样还派不出人,这么办下去,可就苦了我们的老百姓。”⑧沧州地区革命委员会根治海河指挥部:《关于一些基层干部和群众对根治海河的意见与反映》(1975年3月31日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-294-8。有的地方甚至为动员民工治河欠下债务,如衡水地区阜城县蒋坊公社1979年冬至1980年春为动员民工治河欠下债务27500元⑨河北省广播事业局办公室:《广播简报:海河工程、平调严重》(1980年6月13日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-419-4。。社员们认为:“这几年挖大小河,就把队挖穷了。”①河北省沧州地区行政公署根治海河指挥部:《关于转发盐山县海河民工团政委李文贞同志调查报告的通知》(1979年12月21日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-357-10。有人向上级写信反映:“因为国家补粮补款标准低,生产队还赔粮、赔款。粗了仿算 (意为‘大概估计’——笔者注)像我们这样一个公社一年就赔粮3万斤,赔款2万多元。”②石英:《南和县郝桥公社石英给金明的一封信》(1980年6月17日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-405-2。当时物价水平低,如此大数目的粮食和款项,无论用于增加生产投入,还是用于改进技术,抑或直接用于改善民众生活,都应该有比较明显的成效。从这一角度来看,根治海河运动不仅加重了农村的负担,加大了生产队开支,还减少了广大社员的收入,在一定程度上影响了农村的发展。

根治海河对生产队造成如此沉重的负担,绝非国家制定政策的初衷。事实上,从运动一开始,上级部门就一直试图兼顾国家、集体和个人三者的利益,在发现一些加重生产队负担的苗头后,曾三令五申予以制止。如在下达用粮指标的通知时,特别强调民工的口粮指标“要带本人的留粮,不能动用集体的种子、饲料或储备粮”③河北省革命委员会生产指挥部:《关于下达一九七〇年上半年海河工程用粮指标的通知》(1969年12月29日),河北省档案馆藏,档案号997-7-3-76。,一再告诫民工不能向集体要款要物,但一直没有收到好的效果。事实证明,仅靠行政命令无法解决根本问题。也就是说,只要造成此类现象的根源没有消除,农村负担过重问题就不会在根本上得到解决。总结起来,造成生产队负担重的主要原因有以下两条:

第一,国家补助偏低,政策没有适时改变,这是最根本的原因。根治海河运动开始时,适值国家开始倡导“农业学大寨”,要求学习大寨人自力更生的经验,勤俭节约办水利。自黑龙港工程规划阶段起,投资便一再压缩。实际上,不“等”、“靠”国家,而是集合多方力量办水利,也算开辟了一条勤俭治水的新路。但是,如果说前期治河政策还算合理的话,“文化大革命”期间政策就开始偏“左”了。补助没有上涨反而部分降低,尤其粮食补助一降再降。而到了根治海河运动后期,社会状况发生了很大变化,工程开支也大大增加。据石家庄地区统计,省规定每完成一个标工补助生活费0.45元,而粮、煤、菜、副食、调料价格上涨,人日平均生活费在0.7元以上,按每人每天完成标工1.5个计算,干一天活还不够饭费。工具、工棚等项补助也不能满足需要。以1979年春石家庄地区出工治理卫河为例,出工3万人,施工期60天,国家给予的补助与实际开支相比,缺口约达5985500元④石家庄地区根治海河指挥部:《关于今春治理卫河加重社队经济负担的调查报告》(1979年5月25日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-357-11。。可见,国家补助与实际开支相差悬殊。国家的投资与补助政策无法满足日益增长的工地必要开支和农民实际需要,除了由生产队把这个缺口承担起来,并没有更好的解决办法。群众对此反映道:“公鸡头、草鸡头,不在这头在那头。”⑤保定行署根治海河指挥部:《关于对海河经济政策执行情况的调查报告》 (1979年6月12日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-357-9。亦即上级补助得不够,只能由基层担负起来。基层生产队负担国家工程的开支实属无奈之举,当时根治海河不仅是一项生产任务,而且是作为一项政治任务来抓的。在高度集权的管理体制下,上级分配的任务是必须要完成的。因此国家补助不足,只能由施工单位自行解决,经层层分派,最后大多落到生产队头上。海河补助偏低与整个集体化时期国家的指导思想有关。虽然在水利建设的政策上,毛泽东确定了一个原则:大型水利工程由国家负责兴修,小型农田水利由受益地区自办⑥参见李文、柯阳鹏:《新中国前30年的农田水利设施供给——基于农村公共品供给体制变迁的分析》,《党史研究与教学》2008年第6期。。但这一时期国家重在发展工业,农业方面投入相对较少,更多强调“自力更生、勤俭治水”。因此海河补助标准自开工后非但没有提高反而部分有所降低。到20世纪70年代中期,随着根治海河工程取得一定成绩,很多人心中产生“差不多”的思想;再加上毛泽东、周恩来等关心根治海河的党和国家领导人相继离世,从中央到地方,对根治海河工程的重视程度逐渐降低,更不可能大量增加投入。虽经一再呼吁,1979年海河补助标准有所上调,但因提高额度有限,仍不能从根本上改变生产队负担重的状况。

第二,与基层干部作风有关。给民工补助粮款之事,根治海河运动一开始便已出现。当时,动员民工还不是非常困难,又为何会出现干部主动给民工补助的现象?应该与三个因素有关:一是与许多基层干部缺乏做艰苦思想工作的耐心有关。1962年“三级所有,队为基础”的人民公社体制实施以后,生产队成为基本核算单位,农村基层干部掌握了生产队集体财产的支配权。为了使动员工作容易些,有些干部便许诺给出河民工多补助钱款,这样就降低了思想动员工作的难度。如1965年天津专区宁河县根治海河指挥部对部分社队的调查,“入场前民工思想动员工作,作的不深不细。从分析看,干部作艰苦的细致工作不够,有许愿现象”①宁河县根治海河指挥部:《关于对板桥公社张子铺生产大队购置开支情况的调查报告》(1965年12月8日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-112-36。。二是与基层干部对治河的认识有关。治河工地劳动强度大,基层干部对此是非常了解的。有些干部出于现实考虑,认为应该给出河民工多些补助。如廊坊地区安次县“西尤庄、仇庄等大队有些干部原以为海河活累,大队有粮多贴补点算不了什么”②河北省根治海河指挥部:《抵制物质刺激妖风,坚持为革命治河——安次县南辛庄公社海河民工实现了不吃“双份粮”》(1975年3月6日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-307-4。。石家庄地区也有此类现象,有的干部“认为海河工地劳动强度大,民工劳累,生活艰苦,似乎给点粮、款、物算不了什么,因而忽视了对社员群众进行艰苦奋斗、勤俭治水的教育”③石家庄地区根治海河指挥部:《对海河经济政策执行情况的调查报告》(1975年3月3日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-298-9。。三是与干部特权有关。新中国成立后,国家政权延伸到乡村,基层干部数量大增。其中一部分人文化水平较低、封建意识浓厚,有些人便利用手中特权为自己谋私利。根治海河运动中,干部出工者相对较少,大小队干部多以领导本地生产为名不参加治河,后来以至于其子弟亲戚也不去。而出海河工只在少数没有关系的青壮年之间轮换,这些人难免有意见。干部自知理亏,只好不惜代价,采取高额补贴的办法动员民工。当时河北电台驻衡水记者尹连起曾经这样报道这个问题:“大、小队干部不但本人不参加治河,而且和他们粘着连着的也不去,风吹不着、日晒不着、雨淋不着的差事都让他们占上了。而出河工,只是在少数没‘门子’的青、壮年之间轮换,这些人当然有意见。当干部的行不端,舌头短,根本‘拿’不住人家,只好不惜代价,采取高额补贴的办法动员民工。”④河北省广播事业局办公室:《广播简报:海河工程、平调严重》(1980年6月13日),河北省档案馆藏,档案号1047-1-419-4。形成如此风气,实际吃亏的还是集体和社员。

根治海河无疑是利国利民的事业,但生产队负担过重、农村牺牲过大的状况与当时中央要求减轻农村负担的政策相抵触。1980年7月9日,经河北省委研究决定,河北省人民政府发布通知,省根治海河指挥部和省水利局合并,成立河北省水利厅。虽然在名义上省根治海河指挥部仍继续领导根治海河工程,但已不再组织大型会战。其他省市的治理规模本来就小得多,因此1980年后,根治海河的群众性治水运动基本不再进行。农村生产队负担重是导致根治海河运动难以为继的主要原因之一。

根治海河运动持续了15年的时间,在此期间海河流域各省市的广大农民在党和国家的领导下,每年出动几十万人,采用人海战术,对各河系逐一治理,使洪涝水可以按照人们的意愿循序下泄,并可适当抗旱灌溉、兴利除害。根治海河工程的完成,为减轻洪涝灾害、确保天津市和重要交通干线的安全以及农业增收奠定了基础,成为人类改造大自然的一大壮举。在根治海河运动中,国家、集体和农民都为海河治理做出了各自的贡献,尤其是生产队发挥了重要作用,成为根治海河运动的主体和后盾。水利事业投资大、动用人员多,在国家经济困难的条件下,调动多方力量进行水利建设应该是一条成功的路径,但如何摆正各受益方的位置、合理分配负担仍是需要不断反思的一个问题。