FDI产业内技术外溢效应对中国内资企业溢出效果的影响——基于中国行业面板数据的实证检验

许鸿文

(1.华中科技大学经济学院,湖北 武汉430074 2.湖南商学院,湖南 长沙 410205)

1 引言

关于外商直接投资 (FDI)的产业内技术外溢的机制分析,到目前为止取得比较一致的认识是:示范效应、竞争效应和人员培训流动效应这三大机制,然而长期困扰学术界的问题是:仍然无法实证检验区分示范效应和竞争效应下的外溢效果,而且针对外企人员培训后的流动导致的外溢效应,国内学者的研究在行业数据层面也未能取得恰当的解释变量予以实证揭示。目前普遍采用外商投资活动比例作为外资在东道国市场参与程度的测度指标,即外资企业产值比例,外资企业销售比例,外资企业员工比例和外资企业股权比例作为代理变量,在不同程度上将三种溢出效应机制混同在一起而没有区分。

因此,在借鉴 Inoara Costa et al.[1],Kumar[2],Kuglar[3]等人的研究成果,将内外资企业技术人员流动效应、示范效应下的一般通用技术和竞争效应下核心技术外溢渠道,分别构造代理变量,从生产效率提高、新产品市场转化、专利研发成果三个层次作对比检验。本文的创新之处在于:一、构造恰当的变量实证检验外企技术人员流动到内资企业产生的技术溢出效应;二、按照技术性质不同,将FDI携带的技术区分为示范效应下的通用技术和竞争效应下的竞争性、排他性技术,并构造竞争效应下内资企业学习渠道变量,揭示竞争性、排他性技术外溢渠道。

2 文献回顾与评述

有关FDI行业内技术外溢的机制,主要集中在示范效应、竞争效应和人员培训后的流动效应下对东道国内资企业的影响。

在实证检验当中,现有研究文献主要从内资企业劳动生产率提高角度检验外资企业技术外溢效应,由于构造的代理变量内涵上出现交叉重叠,对于三种效应机制的区分尚未做出令人满意的解释。虽然也有少量文献从内资企业研发能力的提高角度,检验外资企业技术外溢效应,但没有同时从劳动生产率和研发能力两方面对比检验研究。本文对现有文献进行回顾总结的基础上,对三种效应溢出机制做出区分,并深入探讨企业不同学习行为对技术外溢产生不同的影响。

2.1 示范效应、竞争效应与人员流动效应机制下FDI技术外溢的区分

Caves[4],Blomström,Globerman 和 Kokko[5]几位学者在早期开创性研究中,都认为外资企业的技术优势,作为学习榜样产生的示范效应和对本地内资企业产生的竞争压力——竞争效应,将诱使东道国内资企业或者在自愿意愿下接受外企主动传授的技术,或者为求生存被迫向外资企业学习。外资企业商业活动的正外溢效应从三个方面产生:东道国资源市场配置效率得到提高,内资企业获得外企转让的技术,内资企业生产效率整体提高。外资企业为了保持持久的技术优势,在内资企业不断进步的竞争压力下加快新技术的应用,竞争压力越大,示范效应下的技术溢出越显著。显然,这些研究将竞争效应与示范效应混合在一起而没有区别研究各自的溢出机制。此后,国内外学者大多按照这一思路做了大量实证研究,论证外资企业技术外溢是否存在。

关于人员培训与流动效应导致的技术溢出,早期学者 Kokko[6]和 Fosfuri et al.[7]均采用外资企业在东道国雇佣本地员工数量作为代理变量,这一变量既不代表员工流动效应,又与外资企业在东道国本地市场销售份额、外资企业资产占行业资产比例、外资企业利润占东道国行业利润比例等变量一样,在测度外资企业参与程度上存在内涵交叉重叠问题,如果并列进入同一个方程回归检验,存在严重多重共线性问题而无法得出清晰结论。在样本数据统计方法得到改进以后,近期有国外学者Ragnhild Balsvik[8],采用企业员工流动数据,从微观层面实证检验了外企员工流动到内资企业产生的技术外溢,但国内目前缺乏企业层面内、外资员工流动的权威数据,一直无法实证检验外企技术员工流入内资企业产生的技术溢出效应。

2.2 东道国内资企业劳动生产率提高的技术进步与外资企业技术外溢测度变量的实证检验

在实证检验中,采用企业或者行业人均增加值作为被解释变量的有 Caves[4],Henrik et al.[9]等学者。Caves[4]教授采用线性截面回归方程,用外资企业投资股权作为解释变量,以美国跨国公司对加拿大和澳大利亚的投资数据样本做对比实证研究,得到检验结果完全不一致,他本人认为:有限的低质量的数据样本,无法有效揭示跨国公司的参与程度与内资企业的生产率和要素报酬之间的动态关系。Henrik et al.[9]采用瑞典内资企业人均增加值作为被解释变量,内、外资企业研发资本存量作为解释变量,检验结果认为,外资企业对于瑞典企业生产率没有产生显著正外溢。

Fredrick Sjöholm[10]使用内资企业产值作为被解释变量,内、外资企业销售占行业比例作为衡量企业规模的代理变量,人均投资量作解释变量,对印度尼西亚行业样本数据做回归检验,检验结果认为:内、外资企业技术差距越大,只要市场竞争是有效的,外资企业技术溢出越显著。Aitken et al.[11]使用委内瑞拉企业产出量作为被解释变量,外资企业股权比例,公司资产投入作为解释变量,在同时考虑正向外溢与挤出效应的综合作用下,检验结论认为:外资企业对内资企业的生产率提高没有显著的正向溢出效应。

国内学者何洁[12]采用Federd等学者的研究方法构造线性生产函数,以各省GDP作为被解释变量,利用中国28个省份连续5年的数据检验要素的边际投入对边际产出的影响,认为外资企业对内资企业生产率提高没有产生持续加速的正向外溢效应。姚洋和章奇[13]、江小涓[14]的研究均认为外资比重的高低与行业增长速度之间没有显著的因果关系。傅元海[15]在借鉴库玛构造变量方法,采用内资企业人均投入产出率作为被解释变量,外资企业增加值作为核心解释变量衡量外资企业本地化参与程度,检验外资对中国企业的溢出质量,并得出溢出效应显著为正的结论。

关于FDI外溢效应有无的争论,实际涉及FDI溢出性质的区分与溢出层次的对比研究,为比较准确地分析,被解释变量和解释变量的选取构造成为关键。在反映外资活动参与程度的变量选取方面,正如Kokko和Hamida[16]两位学者分别在各自论文中指出:外企产品产值或销售比例不能区分示范效应和竞争效应,且员工流动效应不能得到检验;股权比例测度外资参与程度,在东道国对外资股权比例限制情况下,实际统计的股权比例受到扭曲,不能真实反映外资参与程度;而外资一般属于资本技术密集型企业,倾向于较少使用人力,采用员工比例测度外资参与程度缩小了外资活动规模。针对解释变量的选取,印度学者Kumar[2]提出采用企业增加值反映外资活动规模,外资企业向本地企业外包的生产环节越多,外资企业增加值率越高,本地企业接触技术前沿的机会越多,技术外溢的效应也越大。然而这一变量仅仅反映了示范效应机制下外企主动转让的技术,其他技术溢出则缺乏对应的解释变量。

3 模型选定和样本数据说明

为检验产业内示范效应、竞争效应和人员流动效应下FDI技术溢出对中国内资企业外溢的效果,针对三种效应机制,分别构造对应的代理变量测度不同渠道下的外资企业技术外溢效应。

关于外资企业技术员工流动效应,首先我们剔除外企员工培训效应,因为外资企业员工人数与外资企业在东道国市场份额作为外资参与程度变量,显然存在共线性。只有当外资企业技术员工流动到内资企业引起内资企业技术进步,才是流动效应的核心意义。目前情况下无法得到官方公布的详细的企业层面人员岗位变动的数据,只能从国家公布的统计年鉴中获得行业层面的工程技术人员数据。通常情况下,专业技术骨干的培养成熟需要5—10年左右时间,在此期间内,从人口自然寿命考虑,技术人员既不会突然巨幅增加也不会突然凭空减少,东道国内、外资企业行业层面技术人员比例的相对变动,可以理解为技术人员在内、外资企业之间流动造成,内外资企业技术人员相对比例数据应该可以测度外资企业技术员工流动效应机制下的外溢效果。

关于示范效应与竞争效应的区分,如前文所述,仅仅从外资企业在东道国的商业活动份额的代理变量,无法分离示范效应与竞争效应。国外学者 Ionara Costa et al.[1]在研究巴西的外资企业技术溢出时,将内资企业的技术能力区分为两个层面,低层次的技术能力为学习运用现有技术进行生产的能力,高层次的技术能力为对专利技术库产生贡献的能力,后者以前者为基础,在敏锐捕捉国际技术前沿的前提条件下,研发产生自己的专利技术,为世界专利技术库做出贡献。Kuglar[17]在研究FDI产业间溢出机制时,曾经提出将外资企业的技术区分为核心专业技术和一般通用技术,核心专业技术为专利和知识产权技术,具有竞争性、排他性,一般通用技术为非专利、非知识产权技术,不具备竞争性、排他性。结合目前企业参与国际竞争逐步偏重专利技术的研发竞争和工业技术标准制定形成市场准入的技术壁垒措施不断加强,我们将一般通用技术定义为涉及国际通用技术标准,质量管理体系和一般管理知识,这类知识可以跨行业部门使用,将核心专业技术定义为涉及产品的设计,独特的加工工艺流程和检测技术,这类技术主要在特定行业部门使用。外企为保证获取优质中间投入品,主动向本地配套生产企业讲解传授一般通用技术知识,内资企业通过模仿学习渠道就可以掌握。对于内资企业迫切需要的专业核心技术,为保持自己的行业领先地位,外资企业会刻意保护专业核心技术,内资企业只有在付费购买专利以后,通过消化吸收并与国内现有技术衔接,培养自己的技术实力后,对外企销售的产品进行技术解译工作才能理解专业核心技术,并且为避免专利侵权,还必须进行二次研发创新才能加以商业化运用。两类不同性质的技术对应内资企业不同的学习行为和学习渠道,彼此之间从内涵上不再出现交叉。外资企业对于内资企业的竞争优势来源于核心专业技术优势,外资企业持续不断从母国引进的也是核心专业技术,因此,将外资企业核心专业技术归入竞争效应下,那么外资企业主动转让传授的通用技术就归入示范效应下。

借鉴沈坤荣、耿强[18]采用的方法,用柯布-道格拉斯生产函数Y=AKαLβ,构造方程回归检验,Y代表产出,A表示制度环境变量,FDI代表外资活动程度变量,具体在回归方程中有对应测度变量,K表示行业内资企业资本投入,L表示行业内企员工数,Y/L=A(K/L)α,取对数 ln(Y/L)=lnA+ λFDI+ln(K/L)α。

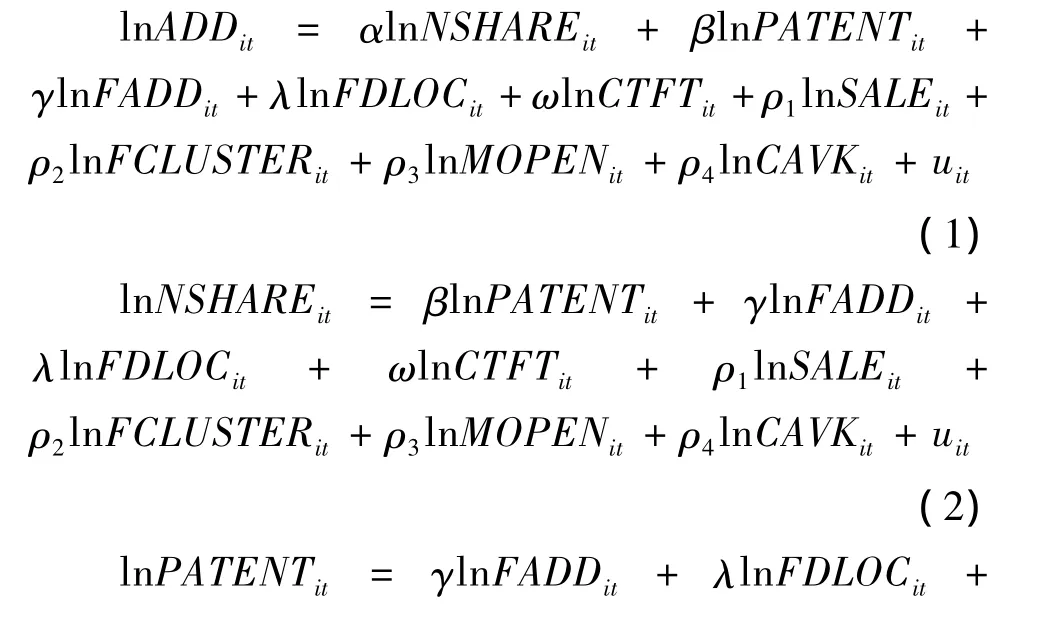

首先,为了比较三大机制下外资企业技术溢出效应,构造如下计量回归方程

回归方程中各个解释变量意义如下:ADDit代表内资企业的人均增加值率;NSHAREit为内资企业新产品产值占整个行业内资企业产值比率,衡量内资企业新产品市场转化能力对企业增加值的贡献;PATENTit为内资企业行业专利授权占专利申请数量比率,衡量内资企业的自主创新有效性,并以此变量测度专利成果对内资企业增加值的贡献;FPATENTit为外资企业行业专利授权占专利申请比率,衡量外资企业在中国研发的成果质量(此处采用专利授权数占专利申请比例,考虑不同行业的性质差别引起专利绝对数量的差异,进而可能导致检验结果偏误,采用比例值可以测度行业的整个研发活动中的有效比率,消除行业个体差别带来的偏误);FADDit为外资企业的行业增加值率,反映外资企业分解转包给中国本地企业配套加工的深度,也反映示范效应下外资企业转让给中国内资企业一般通用技术的程度;lnFDLOCit=lnFSALEit×lnLOCABit,反映竞争效应下内资企业获取的技术;FSALEit为外资企业行业产值占整个行业的产值比率;LOCABit=[(内资企业消化吸收费用+购买本国技术费用)/引进国外技术费用],反映内资企业在消化吸收引进技术基础上,再与国内技术本地化衔接所做的努力,两个变量取对数后连乘,代表内资企业对外企产品进行技术解译获取竞争性专业技术的渠道;CTFTit表示内资企业与外资企业技术人员比例的相对变化,用内资企业行业工程技术人员比例除以外资企业行业工程技术人员比例,如果这一数值增加,表示外资的技术人员比例减少而内资企业工程技术人员比例增加,考虑到这些高素质技术人员一般都能够优先获得就业岗位,即假定技术人员是充分就业的状况,那么可以测度外企技术人员流入内企的变动情况;SALEit为内资企业产值占行业产值比率;FCLUSTERit为外资企业在中国行业的集聚程度,用外资企业某行业增加值占整个制造业外企增加值总额的比重衡量,该变量的构造是参考郑海涛、张惠琴关于企业空间集聚的定义基础,考察外资在某行业的集聚程度对我国内资企业创新能力的影响[19-20];MOPENit反映中国市场开放程度,用除国有及国有控股企业以外的产值占整个行业总产值的比重测度,这一变量也反映了产权制度的变革;CAVKit为内资企业行业人均资本占有水平。为了进一步区分产出效益、新产品市场转化和专利技术创新三个层面内资企业获得外资技术外溢效果,在回归方程基础上,依次将内资企业新产品比例NSHAREit和内资企业专利授权比例PATENTit替换被解释变量ADDit,进行回归检验。

4 回归检验结果分析

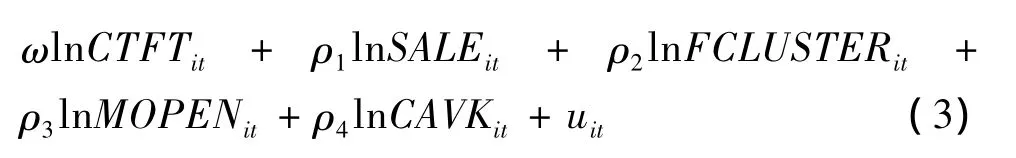

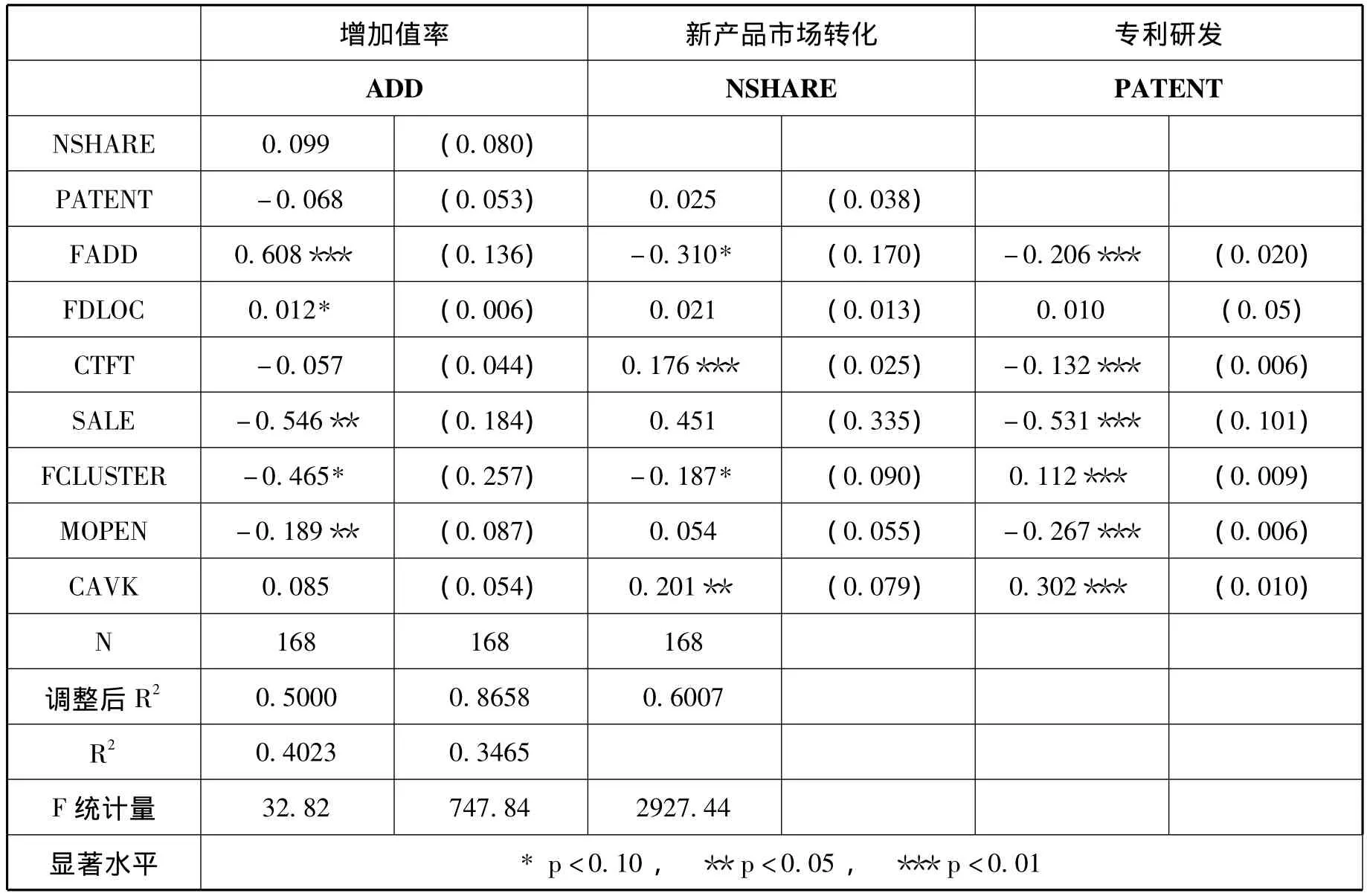

采用面板数据,经过Hausman检验,在产出效益和新产品市场转化两个层面均采用固定效应模型,经麦金农检验不存在内生性问题,但分别存在异方差和截面相关问题,采用怀特异方差稳健性标准误及Stata软件中相关命令回归;在专利研发层面采用随机效应模型,经检验存在一阶序列自相关和截面相关问题,经麦金农检验不存在内生性问题,也采用相关命令回归检验保证结果的稳健,所有方程变量经共线性检验,各个解释变量不存在严重共线性问题,保证回归结果的稳健,结果见表1。

表1 三大效应下外资技术溢出因素对比

在内资企业产出效益层面,示范效应和竞争效应下两种性质的技术溢出FADDit和FDLOCit分别在1%和10%水平上显著,而且示范效应下外企增加值率每增加1%,内资企业增加值率可以增加0.608%,竞争效应下的技术解译每增加1%,内资企业增加值率提高0.012%,示范效应下的模仿学习导致的技术外溢超过竞争效应下技术解译,也间接证明模仿学习渠道更容易帮助内资企业取得利润水平提高。

技术人员流动效应CTFTit仅仅在新产品市场转化这一层面统计显著,显著性水平达到1%,估计系数为0.176,即外资企业流入内资企业的技术人员相对规模每增加1%,内资企业新产品市场转化产值可以有效提升0.176%。此外,内资企业人均资本占有率CAVKit在内资企业新产品市场转化和专利研发层面均统计上显著水平分别达到5%和1%,再次提示,在资本—技术密集度高的行业,员工平均资本的深化对于技术进步具有重要促进作用。

而在新产品市场转化和专利技术研发两个层面,示范效应下模仿学习渠道的技术溢出,对内资企业分别在10%和1%水平上产生显著抑制作用,至少说明外资企业主动转让的技术对于内资企业的技术进步产生锁定,导致内资企业的路径依赖。而竞争效应下的专业核心技术知识仅在内资企业利润层面10%统计水平上显著,且系数仅为0.012,专利研发层面在总体样本中统计上不显著,说明我国内资企业的自主研发能力还不足以帮助我们打破对国外技术的路径依赖。工程技术人员的流动对于专利技术研发在1%水平上显著抑制了内资企业,这说明从外资企业流动到内资企业的技术人员规模和技术层次两方面都不高,仅仅对内资企业新产品转化,即小规模试制阶段起到积极作用,而对专利研发起关键作用的顶级人才,在目前内企给定待遇水平下并没有流入;另外,中等层次技术人才流入对专利研发的负向冲击,还说明外资企业与内资企业在技术发展路径上有不一致,当外企技术人才流入内资企业尚未达到一定规模的情况下,由于技术开发路径不一致,与内资企业有一定冲突从而导致在专利研发层面产生抑制作用。

除了表中列出的各个指标,同时用人均劳动生产率度量内外资企业技术差距、内资企业人均科研经费、内资企业科研人员劳务经费、内资企业技术密集度等指标作为解释变量,检验结果均在统计上不显著。内资企业人均科研经费和科研人员劳务费用指标不显著,或者是中国的企业资本技术密集度尚未达到某一临界值,或者是说明我们企业人均科研经费仍然偏低,这里没有单独列出回归检验结果,但值得后续做深入研究。

5 结论与政策建议

外资企业向内资企业主动转让的技术一般为通用生产技术与管理知识,这种示范效应下的共享性知识,在短期可以显著地帮助内资企业降低生产成本,提高投入产出比,但是在内资企业的技术独创和产品创新层面,对于我国产业部门却实实在在产生了显著的抑制效应。而竞争效应下的技术往往是专业领域独占技术,具有竞争性、排他性,外资企业不会主动转让传授,并且我们虽然努力试图通过付费购买和技术解译方式学习,目前也无法超过简单模仿学习效应。如果我们继续满足于为外资企业打工所获取的微薄利润,长期下去由于工业路径依赖将可能导致产业发展闭锁,我们将失去独立创新能力,有可能大部分产业部门都被外资所控制。

从外资企业工程技术人员的相对流动变量看,目前为止,流入的技术人员仅仅在内资企业新产品市场转化层面统计上显著为正,新产品市场转化为小规模定型制造,与这一生产规模对应技术人员的技术层次与规模都不高,也说明外企在付出高额报酬的前提下,高层次技术人才还未显著流入内资企业。

鉴于以上分析,在经济全球化背景下如何提升我国企业技术竞争优势,不得不引出政策上的一些思考:

(1)在吸引外资企业高层次人才流入内资企业方面,就目前从内资企业技术人员劳务费用比例变量不显著的结果看,仅仅要求企业单方面提高待遇同外资企业争夺人才还不现实,需要政府部门在制度层面提供事业发展的更多保障,比如金融制度层面,风险创业投资的进入与退出机制的完善,公开透明的多种融资渠道,提供给高层次人才的稳定宽松的创业空间,激励科技人才凭借知识创造个人财富。

(2)为防范虚拟资本的过度膨胀,风险投资与创业板上市,应当考虑更多给予实体技术企业更大的扶持,提高企业专利技术研发、科技成果市场转化的能力,股票定价与溢价发行应当与企业实际利润水平相联系。

(3)激励内资企业技术创新的制度安排,比如企业科技投入免税,技术专利、知识产权核定资产增发新股扩容,应当考虑与专利技术产业化转化,以及企业的利润水平相联系。我们在给予企业免税和增发新股上,是否应当考评企业的专利技术成果的市场效应,把企业专利技术开发新产品产值份额、利润水平作为重要参照标准,制定企业获取免税、增发新股的制度规范,促使内资企业追求产生利润 回报的技术专利成果和新产品。

[1]Ionara Costa,et al.Foreign direct investment and technological capabilities in Brazilian industry[J],Research Policy,2002,31:1431-1443.

[2]Kumar N..Globalization and The Quality of Foreign Direct Investment[M],Oxford University Press,2002.

[3]Maurice Kugler.Spillovers from foreign direct investment:Within or between industries?[J],Journal of Development Economics,2004,(80):444 -477.

[4]Caves Richard E..Multinational firms,competition,and productivity in Host-Country Markets[J].Economica,New Series,1974,41,(162):176 -193.

[5]Blomstrom M.,S.Globerman,A.Kokko.The determinants of host country spillovers from foreign direct investment:review and synthesis of the literature[J].The European Institute of Japanese Studies,1999,(9):1 -24.

[6]Kokko A.,R.Tansini,M.Zejan.Local technological capability and spillovers from FDI in the Uruguayan Manufacturing Sector[J],Journal of Development Studies,1996,32(4):602 -611.

[7]Fosfuri A.et al.Foreign direct investment and spillovers through workers'mobility[J].Journal of International Economics,2001,53(1):205-222.

[8]Ragnhild Balsvik.Is Labor Mobility a Channel for Spillovers from Multinationals?Evidence from Norwegian Manufacturing[R],Working Paper No.25,2009.

[9]Henrik Braconier,et al.Does FDI Work as a Channel for R&D Spillovers?Evidence Based on Swedish Data.The Research Institute of Industrial Economics[R],Working Paper No.553,2001.

[10]Frederik Sjoholm.Technology gap,competition and spillovers from direct foreign investment:evidence from establishment data[J].The Journal of Development Studies,1999,10:53 -73.

[11]Aitken B.J.,A.E.Harrison.Do domestic firms benefit from direct foreign investment?evidence for venezuela[J].American Economic Review,1999(3):605 -618.

[12]何洁.外国直接投资对中国工业部门外溢效应的进一步精确量化[J].世界经济,2000,(12):29-36.

[13]姚洋,章奇.中国工业企业效率分析[J].经济研究,2001,(10):23 -29.

[14]江小涓.中国的外资经济对增长、结构升级和竞争力的贡献[J].中国社会科学,2002,(6):4-15.

[15]傅元海,唐未兵,王展祥.FDI溢出机制、技术进步路径与经济增长绩效[J].经济研究,2011,(6):92-104.

[16]Hamida,et al.Are there demonstration-related spillovers from FDI?Evidence from Switzland[J].International Business Review,2009,18:494 -508.

[17]Maurice Kugler.Spillovers from foreign direct investment:within or between industries?[J].Journal of Development Economics,2004,(80):444 -477.

[18]沈坤荣,耿强.外国直接投资、技术外溢与内生经济增长——中国数据的计量检验与实证分析[J].中国社会科学,2001,(5):82-93.

[19]郑海涛.产业集聚影响企业技术创新绩效的机理研究——基于广东产业集群案例和458家企业数据的实证研究[J].中国科技论坛,2011,(10):55 -62.

[20]张惠琴.集群企业竞合行为与技术创新绩效关系研究——以陶瓷产业集群为例[J].中国科技论坛,2011,(09):48-57.