源头性技术创新与国家创新系统

封凯栋

(北京大学政府管理学院,北京 100871)

1 引言:经济发展方式转变对知识生产的新要求

实现发展方式转变核心在于促进工业的创新升级,但从追赶到前沿竞争的转变不会自动产生。只有通过将源生于本土的新知识新技术有效地产业化,追赶国家才可能赢取技术轨道演进的自主性。这一任务对我国的创新系统提出了挑战,因为长期以来我国不少工业部门都执行了技术和市场两头在外的低成本制造战略,难以产生撬动技术系统跃迁的重大创新。大学和科研院所本应是基础知识生产和扩散的中心,然而我国目前不少科研院所片面地强调研发行为的“市场化”,局限于产生短期收益的工程技术开发;或者,科学研究变成了单纯以论文发表为导向的活动。因此,建设创新型经济对新技术新知识的需求,和本土新知识的生产者、转化者部分缺位之间的反差,是现阶段我国创新系统突出的基本矛盾。

国家创新系统的核心在形成社会各子系统的协调而促进创新[1],要保证创新系统在转型过程中的有效性,就必须要实现制度与技术的协同演进[2]。目前在我国传统科研体制外出现了一些新兴源头性技术创新机构,这些机构既从事基础性的科学研究,同时也致力于把基础研究与产业化活动结合起来,开发面向市场的应用技术,甚至提供相关的工程服务。这些机构既不同于传统科研院所,也不同于完全商业化的企业,与现有科研体制存在一定的冲突。但这些新兴机构的崛起正好满足了我国突破技术发展瓶颈的需要,实现了基础研究与工业创新的结合,为我国科研体制的再改革提供了重要的启示。

2 基础性研究与工业技术创新

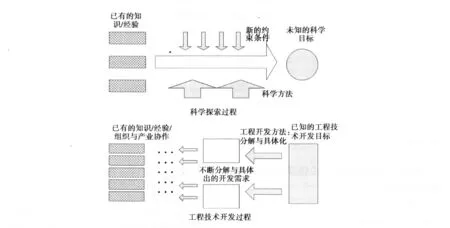

一个国家本土知识的生产决定了该国生产力可能性的范围[3],但知识只有通过推动工业技术进步才能为社会发展带来福利。人们曾认为基础研究可以直接产生新的工业技术,这种创新的“线性模型”受到1945年万尼瓦·布什 (Vannevar Bush)报告的重要影响[4]。但随后这种观点引发了广泛的质疑,学者们认为,新知识作用于工业创新的机制并不是线性的[5-6]。工程技术开发与科学探索在认知模式上是截然不同的两种活动:前者是以未知的工程技术条件去实现设定的工程技术目标,因此工程技术开发过程是将工程目标不断分解和具体化,通过尽量接近于开发者已有的经验和知识以寻找可能的实施方案;而科学探索活动是以已知的科学知识为基础,开放性地探索未知的认知领域[7-8](见图1)。因此,科学发现可能会对工程技术开发有支持作用,但不会是按照科学发现自身的逻辑直接作用的;科学发现必须要被“翻译”为技术的逻辑,并与产业经验、组织因素和制度因素等结合起来,成为工业实践者在原有的认知系统中可理解的“部件”或者“系统”,才能对工业技术进步产生实质性的推动。

图1 不同的认知模式:科学探索与工程技术开发

因此,基础性科学研究主要通过一系列的机制来为对工业技术进步提供知识基础,具体表现为:①使工业实践者对技术内在逻辑拥有更深刻的认识,从而拥有理解技术、开发技术和改变技术的能力[3,9];②为工程技术研发启发新的技术思路,催生新的检验手段[7];③为克服现有系统的技术瓶颈提供关键材料和新的关联模块,间接地提供新的解决方案[8]。

这三种机制都需要有行为者突破科学探索和工程技术开发之间的认知屏障,使基础性新知识与工业实践已有的经验和组织方式等产生关联。这种“翻译”的实践成果往往表现为新技术范式、新检验手段、新模块或新材料,或者通过为已有的工程实践提供新的关键要素,使原本不可能的解决方案变为可能,从而诱致工业技术系统演进。即便当这种“翻译”不表现为具体事物,而仅是体现为人们对技术理解的增进时,往往也是在先行者做出了转化为“工业语言”的产品示范或技术示范后,广泛的工业群体才能真正地认识到相关科学知识的作用。以通讯领域的CDMA技术为例,该技术的科学原理,即“噪声通讯”理论,早在20世纪40年代就已经为科学家们发现,但只有经过美国军方的长期的应用,以及经过高通与TIA公司在80年代推出IS95通讯技术后,这一思想才被工业界掌握,并成为当今信息技术产业内广泛运用的基本手段和理念。

3 各国实现基础知识产业化的机制

从科学发现到工业技术的“翻译”过程是知识在不同的认知情景间的跃迁,它包括了知识的转化、知识与产业基础的结合,受制于科学探索与工业技术创新的双重不确定性,更受到参与者认知有限性的约束。成功的创新经济体必须要产生相应的机制来为这个过程提供发展、试错与扩散的平台,并提供激励机制、组织平台和金融支持。在各主要工业国的创新系统中,美国和日本的机制最为典型。

美国的基础知识产业化体系起源于二战后所建立的“产学研军政”相结合体系。其中,政府设置了能源、农业、卫生、航天等多方面科研基金,军方各兵种亦制定了科研计划;政府科研基金和军方的研发计划支持了研究型大学、科研机构和企业研究部门的科学探索与技术研发;同时工业企业受到竞争激励,也大幅地增加了研发投入,并投资到与大学及科研机构的合作中。在这个体系中,军事应用、公共领域科研 (如航天、新能源等)和大企业的远期技术探索工作为基础知识和高性能技术的前沿发展提供了充分的空间,它们充当了基础知识产业化的出资人和试验田的角色。这个平台还通过后续技术贸易、横向合作和技术溢出等途径为广泛的工业实践者提供了筛选技术经济合理性的机制。

日本的基础知识产业化主要是由工业财团的“技术预测”工作及内部投资来实现的。工业财团主一方面与政府机构如文部科学省、科技委员会和通产省合作开展技术预测工作,在有潜力的源头性技术创新项目上给予大学实验室长期资金支持,并提供工程测试与早期应用的平台。另一方面,大财团则对内部的源头性技术创新进行支持。它们不仅投资于源头性技术创新最初的科研开发,还以庞大的财力承担产业化初期的各类商业损失,从而扶持基础知识向工业技术逻辑的转化。例如在日本半导体工业的雏形期,相关财团曾确保财团每年销售额的22%都用于半导体技术的发展[10]。

4 源头性技术创新与我国实现基础知识产业化的途径

我国与美日在军事系统和产业结构上具有显著差异,因此我国的基础知识产业化机制不应完全复制美日等国家的经验。从赶超发展的角度来说,成功的赶超者往往需要发展出区别于先行者的制度来实现近似功能,才得以通过差异化的竞争维持长期高速的发展,因此每个成功赶超的国家的历史经验都是独特的[11]。

下面将以华大基因与光启研究院为例,具体分析这种源生于我国本土的基础知识产业化机制,并说明这种转化对我国工业技术进步的基础性和战略性作用。

4.1 华大基因

深圳华大基因研究院 (简称“华大基因”)是世界上最大的基因测序及分析机构。它一方面通过对科研平台的持续投入来实现源头性技术探索中的知识积累,另一方面又通过建立产业联盟、搭建战略性产业平台等努力,实现基础知识的产业化。

华大基因是一支脱胎于中国科学院的研发团队。它自20世纪90年代末开始挤入基因测序领域的国际前沿,并通过对该领域的研究模式进行信息化技术创新,率先在全球范围内建立起“工业级”的测序能力,推动了基因技术研究的结构性变化。

华大基因一直对基础科研高投入。它目前拥有超过4000人的研究团队,其中包括1名院士、100多名留学回国专家和10多名外籍科学家。这一团队在国际人类基因组计划、抗SARS和抗德国大肠杆菌研究等一系列研究活动中处于全球前沿,并完成了世界主要农作物基因测序工作的50%以上;华大基因在国际权威科学杂志所发表论文占全国同类发表总数的20% ~30%[12]。

华大基因对生物技术研究模式的信息化技术革新,使得测序技术突破了原有实验室式单机测试的瓶颈,从而形成了工业级的测序能力,并得以为广泛的工农业和医学研究提供平台。例如,不少遗传学和农业育种的研究工作,就可以因为采用工业级的测序技术而使整个研究发生质变。同时华大基因也成为相关研究的信息获取、信息分析和信息处理中心,从而使得自身成为全球范围内广受追捧的合作对象。目前华大基因的合作伙伴涉及医药研究、遗传疾病研究、农林渔育种研究等等诸多领域,伙伴包括大学、科研机构、医疗部门和工业企业等类型。目前世界前10大药厂中有7家正在和华大基因开展合作。

但华大基因并不止于被动接受工业部门的合作,它还主动建立产业化平台。首先是与国内18家单位合作组成了产业化联盟,以实现联盟成员在产学研以及金融上的紧密互动,其中华大基因为联盟伙伴提供紧密的互动式技术服务。其次,华大基因还挑选了农业育种、海洋技术、动物克隆、生育健康等8个领域在内部设立了战略研究单位。由此,华大基因可以通过积累对外合作研究中的专业经验来培养自身在各专业的科学家。同时,华大基因也在利用这些平台和自身的测序优势来吸引国际上各专业的顶尖科学家。例如,华大基因在农业育种领域的专业团队已经吸引了一批顶尖的海外华人科学家,并升级为“创新育种研究院”;在生育健康领域,华大基因针对唐氏综合症、宫颈癌、骨髓细胞基因比对等研究已初步成熟。

4.2 光启研究院

光启高等理工研究院 (简称“光启研究院”)由归国科学家团队创立。它以自身在超磁材料基础研究的领先地位,吸引了全球范围内的一批优秀科研人员,并发展为该领域内国际领先的科研与产业化机构。

光启研究院已成功吸引了大量产业资本,但这并没有改变基础研究作为其核心活动的地位。大量资本的投入反而使该领域昂贵的科学探索更为现实可行,从而为其吸引了一大批全球顶尖的科研人才。目前光启研究院有超过300人的科学家队伍,并有超过40位外籍科学家;研究人员中的大部分来自MIT、剑桥和杜克等全球顶级高校及科研机构。光启研究院的产业化成功使它吸引了该领域中稀缺的科研人才,形成了目前全球规模最大的超材料科研团队。

光启研究院所从事的超材料研究是材料科学的重要前沿。它的科研成果有望使电磁效应在实际应用环境中“可操控”,这无疑将为大部分涉及电磁材料行业 (如卫星通信、微波通信与移动通信等)的产品与技术系统开发带来新的思路。强有力的科研团队和持续投入使光启研究院在基础研究中获得了一系列的成就,其中,其核心成员2009年发表在《Science》上的论文曾引起国际同行震动;目前光启在亿级微结构的超材料的全球科研竞争中处于明显的领先位置,并在2011年率先完成了可实用的亿级超材料的原型设计。

光启研究院在地方政府的支持下,联合9家单位组建了超材料产业联盟,并设立了20亿元规模的超材料产业发展基金;光启研究院将在7类源头性创新技术的产业化上为联盟成员提供引导性技术服务。同时,由于本土制造企业的技术能力有限、吸收能力薄弱,光启研究院主动与国内通信领域的领先厂商合作,在超材料电磁薄膜、超材料终端射频天线、宽频带电磁透明材料和超颖射频车载终端等领域做出了具有全球性示范意义的产品创新,带动了整个产业的发展。

光启研究院目前已经形成了在超材料领域的国际领先优势。截至2011年,世界上关于超材料的有效专利仅有17项;而当年光启研究院已经成功提交了670余件高质量的专利申请,并在2012年内完成了1500项核心技术PCT知识产权的覆盖工作。至此,光启研究院正实现对超材料领域基础性专利的快速覆盖,确保世界领先地位,并极大提升我国在超材料技术及相关战略新兴产业中的话语权。

5 源头性技术创新机构所要求的制度创新

源头性技术创新机构把知识生产和工业需求的情景高度融合在一起,是前沿国家创新体系发展的趋势[13]。尽管目前我国源头性技术创新机构的数量还不多,但它们的经验为我国科研体制的再改革提供了很有价值的启示。这套模式有可能突破我国在科研行政管理、科研跨学科协调、科研与产业相促进等问题上的瓶颈,促进本土工业重大技术创新发展,也激发社会各主体尤其是产业部门对基础科研的投入,从而根本解决我国长期存在的“科研与产业两张皮”问题。

然而,源头性技术创新机构的发生与发展,并不只是简单地把科研机构“市场化”,或者通过简单地要求工业企业增加研究功能就可以实现。我国的工业企业普遍缺乏足够的研发能力,更不用说科研能力,它们对源头性技术或者基础科研能力的培养还需要很长的时间;更重要的是,这种能力的培养需要企业从认知和战略上做深刻转变。另一方面,简单地把传统科研院所“市场化”也不能催生源头性技术创新机构。自20世纪80年代以来的几轮科研体制改革,曾尝试推动科研院所脱离对财政拨款的依赖,增加它们以市场为导向的成分。但不少院所事实上呈现出两头割裂的情况:一头是迎合纯粹以论文发表为导向的学科评价体系,另一头则是以工业工程应用为核心的商业化开发活动而放弃了对基础研究和原创性知识生产的关注。

作为同时兼顾基础知识生产和产业化推动两大职能的主体,以华大基因和光启研究院为代表的新兴源头性机构要在激励机制、组织方法和金融支持这几方面实现学术活动和市场活动的平衡。任何一方的失衡,都有可能会导致这些机构退回传统的科研体制或者变为一般的技术公司。因此,源头性技术创新机构的产生与发展呼吁一系列具体的制度变革:

第一,在以产业化活动为可持续发展的基础的同时,保持学术激励机制。基础性科研活动是源头性技术创新机构不断拓宽认知基础、在持续的产业化活动中保持知识创造活力的根基,因此这些机构都依然把基础科研看作最核心的活动。它们的核心科研团队的研究工作与学术交流依然是国际学术前沿中的活跃部分,相关人员依然渴望学术共同体的认可与激励,因而保持学术激励体系是这些组织可持续发展的重要保障。然而我国现行的科研机构管理体系和学术评价体系却无法很好地兼容这些“体制外”机构,在无差别地进行学术激励的问题上依然存在障碍。虽然华大基因和光启研究院等都自行创新了一些制度安排,如光启研究院设立了“光启教授”“光启科学家”等职称,华大基因与国外高校合作培养学生,鼓励自己的科学家出国讲学,允许接受大学讲席头衔等等,但正式的、无差异化的学术评价体系的缺乏依然有可能会使更多潜在的源头性创新团队被压制在原有的科研体制范畴之内。

第二,采用企业化的资源配置和组织机制。在保持科研传统的同时却又不套用传统科研院所的体制,这使得新兴机构在技术学习和产业化工作中获得了重要的灵活性和战略控制能力。这些源头性技术创新机构并不依赖政府科研院所的编制以及相关人头费用,这使它们可以突破原有科研体制中科室人头编制的约束,依照科研及产业转化的需求来实现资源的投入与人员活动的整合。相比传统科研院所中不同科室之间按人头编制划分科室,科室之间“分钱搞课题”各自为战的陋习,新兴机构可以灵活地实现跨学科、跨部门、跨领域的有效整合,甚至可以灵活地在全球范围内招聘科研人才和开展科研合作。例如,为了实现超材料在通信天线应用上的突破,光启研究院整合了材料科学、信息科学和数学等领域的科研人员集中攻关;华大基因同样也可以动员4000多人同时为一个战略目标而工作[12]。这是把企业管理控制手段用于有明确目标的战略性科研活动的优势。要想鼓励基础科研产业化的发展,那么我们就应当鼓励更多的研究机构在资源调配和组织管理上打破狭隘的科室界线,广泛地采用企业组织方式中的有益成分。

第三,鼓励复合型的金融支持。目前华大基因和光启研究院均已进入了自负盈亏的良性循环,吸引了大量的产业投资,也具有可观的商业回报率。但必须要考虑到,由于国内产业在基础知识与前沿技术上的吸收能力有限,源头性技术创新的价值在它们发展的初期往往无法为产业界所认识,因而政府的早期介入并提供一定的资金支持对于源头性技术创新机构的发展尤为重要。与此同时,我们又应当广泛地鼓励风险资金和产业资本的进入,因为后者的进入不仅仅能解决长期发展资金问题,而且往往还会促成有效的产业链建设,为基础知识的产业化提供实践平台。因此,源头性技术创新机构需要的是复合型的金融支持,政策制定者应当深入研究政府资金的投资决策机制和退出机制,有必要时可以考虑发展新的政府投资机构和相应的投资制度。

第四,需要制定出正式的、允许公共研究成果产业化的制度安排。新兴机构的核心价值在于实现基础科研知识的产业化,然而我国绝大部分基础研究都是由政府投资开展的,因此如何解决产业化转移过程中公共利益与个体利益的合理安排是科研体制再改革中必须直面的课题。在这一问题上,西方国家是通过一系列正式的制度安排来创造空间,如美国在1980年所颁布的Bayh-Dole法案及后续的政策调整等等。在我国,虽然个别部门已经有了一些尝试,但依然缺少统一的、基于法律的正式安排。制度的模糊性为现阶段科研机构的转型尝试带来了一些争议,也为已出现的新兴源头性技术创新机构带来发展上的不确定性。因此,政策制定者应当以源头性技术创新机构的经验为切入点,整合各部门不同的经验做法,尽快制定出正式和统一的制度安排来,规范基础科研产业化中的投资关系、专利利益分享以及实现对技术创新给社会所带来的多样化的公共福利增长的考量等事宜。

第五,应当允许部分地区先行先试。目前沿海少数地区已形成了一定的经验,出现了一些在选择重点项目和重点团队等问题上富有经验的“政策企业家”,并涌现了一批密切关注基础研究产业化的产业投资者群体。以上各项改革涉及科研体制的诸多方面,系统的转型很难一蹴而就,因此应允许有条件的地方先行先试,容许相应的尝试在一定范围内存在失败的可能。通过在局部区域总结整理经验,在尝试中进行快速调整,从而最终推动系统整体的转型。

[1]Freeman,Chris.Continental,national and sub-national innovation systems-complementarity and economic growth[J].Research Policy,2002,31(2):191 -211.

[2]von Tunzelmann,Nick.Historical coevolution of governance and technology in the industrial revolutions[J].Structural Change and Economic Dynamics,2003,14(4):365 -384.

[3]Mokyr,Joel.Innovation in an historical perspective:Tales of technology and evolution [A].B.Steil,D.G.Victor and R.R.Nelson,(eds.).Technological Innovation and Economic Performance[C].Princeton:Princeton University Press,2002.23 -46.

[4]Godin,Benoit.The linear model of innovation:The historical construction of an analytical framework [J].Science,technology and Human Values,2006,31(6):639 -667.

[5]Nelson,Richard.The simple economics of basic scientific research[J].Journal of Political Economy,1959,67(3):297 -306.

[6]Kline,Stephen and Nathan Rosenberg.An overview of innovation [A].R.Landau and N.Rosenberg,(eds.).The Positive Sum Strategy:Harnessing Technology for Economic Growth[C].National Academy Press,1986.275 -305.

[7]Nightingale,Paul.A cognitive model of innovation[J].Research Policy,1998,27(7):689 -709.

[8]Arthur,W.Brian.The structure of invention[J].Research Policy,2007,36(2):274 -287.

[9]Rosenberg,Nathan and Richard R.Nelson.American universities and technical advance in industry[J].Research Policy,1994,23(3):323-348.

[10]Freeman,Chris.Technology Policy and Economic Performance:Lessons from Japan[M].London:Pinter.1987.

[11]Gerschenkron,Alexander.Economic backwardness in historical perspective:a book of essays[M].Cambridge:Belknap Press of Harvard University Press,1962.

[12]王宏广,樊立宏,张文霞.从华大基因研究院看应用性科研院所的改革[J].中国科技论坛,2012,(7).

[13]Martin,Ben.The changing social contract for science and the evolution of university[A].A.Geuna,A.J.Salter and W.E.Steinmueller,(eds.).Science and Innovation:Rethinking the Rationales for Funding and Governance[C].Cheltenham,UK:Edward Elgar Pub,2003.7 -29.