中国华北地区冬季异常冷暖的变化特征及影响因子分析

李培 ,任广成,蔡开华

(1.中国人民解放军海军海洋水文气象中心,北京100161 2.中国人民解放军96631部队,北京 102208)

1 引言

近代气候变化最突出的特征是气候变暖。政府间气候变化专门委员会(IPCC)第四次评估报告[1]明确指出:近100年(1906-2005年)地球表面平均温度上升了0.74℃,近50年的线性增温为0.13℃/10年,1850年以来最暖的12个年份中有11个出现在近期的1995-2006年,全球变暖毋庸置疑。由于全球气候变化对全球许多地区的自然生态系统和社会经济部门已经产生并将继续产生重大影响,涉及水资源、农业、陆地生态系统、海岸带和近海生态系统,以及人类社会的生产、消费和生活方式等经济社会的诸多领域,甚至对国家和国防安全也构成极大威胁[2-3]。因此,气候变化问题,已成为当今国际社会普遍关注的重大全球性问题,也已不再仅仅是一个科学问题,而是演化成为一个长期性的重大国际政治、经济、社会、外交和军事问题。众多的研究表明[4-8],我国的温度变化与全球温度变化有较好的一致性,趋于变暖。20世纪90年代以来,在全球气候变暖的背景下,我国的气象灾害明显增多,对经济社会发展的影响日益加剧。减轻气象灾害的危害,应对气候变化的威胁,实现人与自然和谐,促进经济、社会、人口、资源和环境的协调发展,是国家经济社会发展面临的重要课题。对于气候变暖,不同地区不同季节其气候变暖的幅度有所不同。陈隆勋等[9]曾经把我国温度变化与全球温度变化做过比较分析,发现我国北方地区,主要是东北、西北和华北地区温度变化与全球温度变化一致性较好。华北地区系北亚热带和中温带的过渡带[10],又是气候变暖最显著的地区之一,且华北地区人口众多,大都市集中,经济发达,研究其冬季异常冷暖变化规律并实施有效预测,对于充分开发利用气候资源及其它自然资源,减少和预防气候灾害,增强人们应对气候变化意识,提高全球环境意识和减缓气候变化行动参与意识都具有较大的实际意义。关于华北地区的气候变化也有一些相关研究[11-13],但多是从某一个侧面进行分析,且未过多涉及具体影响因子问题。许多研究表明[14-18],东亚冬季风、西伯利亚高压、北半球极涡、乌拉尔山阻塞高压、蒙古高压和西太平洋副热带高压等大气环流系统,均对我国,尤其是华北地区冬季气温具有较大影响。任广成等[19]还就影响我国冬季气温的主要环流系统进行对比分析,发现西伯利亚高压强度变化及西太平洋副热带高压东西位置和强度变化,对华北地区冬季气温影响最为显著。沈爱华等[20]还曾经对北京冷暖冬年与前期北太平洋海温的关系进行分析,发现北京暖冬年其前期春季北太平洋海温距平场呈现厄尔尼诺分布型,冷冬年则呈现拉尼娜分布型。申红艳等[21]就低空风场及北极涛动对华北冬季气温的影响进行分析,发现华北冬季偏冷期中、高纬纬向环流偏弱,经向环流明显增强,主要盛行偏北风。华北冬季气温异常变化与北极涛动的年代际变化有着密切的关系。本文试图利用北半球海平面气压场、500 hPa 高度场和北太平洋海温场资料及相关环流特征指数资料,就华北地区冬季异常冷暖的变化特征及影响因子进行分析,为气候预测提供物理依据。

2 资料和方法

采用1951—2009年华北地区北京、天津、石家庄、邢台、承德、张家口、太原、长治和临汾9个代表站温度资料,历年逐月北半球海平面气压场(网格:5°×10°)、北半球500 hPa高度场(网格:5°×10°)和北太平洋海温场(网格:5°×5°)资料及相关环流特征指数资料。资料均由中国气象局国家气候中心提供。

计算华北地区9个代表站冬季(12—2月)平均温度距平和并进行逐年代累积,分析其气候变化。依据9个代表站冬季平均温度距平和之大小,确定华北地区冬季异常冷暖年份,对异常年份进行北半球海平面气压场和北半球500 hPa高度场及北太平洋海温场合成与对比分析,并结合相关分析方法,找出华北地区冬季异常冷暖年份北半球海平面气压场、北半球500 hPa 高度场及北太平洋海温场的主要特征和对华北地区冬季温度变化趋势具有显著影响的海气因子。

3 华北冬季异常冷暖的气候变化

采取过去的做法[21],依据华北地区9个代表站冬季(12—2月)平均温度距平和之大小,确定冬季异常冷暖年份。考虑到异常年份的气候概率不易过大,也不易太小。故规定凡9个代表站冬季平均温度距平和≤-3.5℃,定为异常冷冬年;凡冬季平均温度距平和≥3.5℃,定为异常暖冬年。按此标准,自1951—2009年的59年中,华北地区异常冷冬年共出现10年。分别是1952、1954、1956、1957、1963、1966、1967、1968、1971和1976年。异常暖冬年也出现10年。分别是1988、1990、1994、1996、1997、1998、2001、2003、2006和2008年。图1给出华北地区9个代表站冬季(12—2月)平均温度距平和的逐年变化,可看出其异常年份分布及其年代际变化情况。上世纪50年代共出现4个异常冷冬年,没有出现异常暖冬年,温度距平累积值为-25.3℃,显然是华北地区冬季低温时期。60年代也出现4个异常冷冬年,没有出现异常暖冬年,温度距平累积值低达-29.1℃,是华北地区冬季温度的最低时期。70年代共出现2个异常冷冬年,仍没有出现异常暖冬年,温度距平累积值为-8.6℃,较60年代温度有所回升。进入80年代,又有明显回升,并出现了2个异常暖冬年而无异常冷冬年,温度距平累积值已由负值上升为6.8℃。90年代温度再度升高,竟出现4个异常暖冬年而无异常冷冬年,温度距平累积值高达29.6℃,是华北地区冬季显著高温时期。进入本世纪后的9年中,又曾出现4个异常暖冬年,无异常冷冬年,9年温度距平累积值为26.5℃,显然目前华北地区冬季仍处在高温时期。特别需要提及的是,10个异常冷冬年均出现在上世纪70年代之前,10个异常暖冬年则均出现在上世纪80年代之后,尤其是集中出现在80年代后期之后,每隔1—2年,最多隔3年就出现1个异常暖冬年,甚至会连续发生。华北地区冬季温度的这种异常变化,除人为原因外,还可能与近些年海温异常导致全球大气环流异常频繁发生有关[22-25]。

图1 华北地区9个代表站冬季(12—2月)平均温度距平和演变曲线(温度距平值扩大10倍)

4 华北冬季异常冷暖的环流场分析

4.1 北半球海平面气压场分析

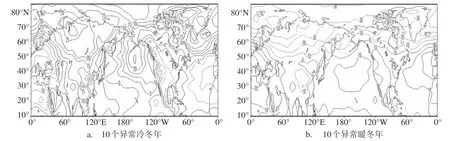

制作华北地区10个异常冷冬年和10个异常暖冬年北半球海平面气压累积距平合成图(见图2)。对比分析发现,北半球多个大气活动中心在强度上表现出明显的差异。异常冷冬年,自我国北部往北至蒙古到西伯利亚高纬度地区为正距平控制,正距平中心位于西伯利亚,强度为32 hPa。阿留申地区和冰岛地区也为正距平区,正距平中心强度分别为26 hPa和29 hPa。在北太平洋的夏威夷地区和北大西洋的亚速尔地区均为负距平控制,其中亚速尔地区负距平中心强度较强为-18 hPa,夏威夷地区负距平中心强度较弱仅为-4 hPa。异常暖冬年情况恰恰相反,我国北部至蒙古到西伯利亚为大范围的负距平区,负距平中心强度达-43 hPa,位于西伯利亚。阿留申地区和冰岛地区也均为负距平区,负距平中心强度分别为-17 hPa和-42 hPa。而在北太平洋的夏威夷地区和北大西洋的亚速尔地区则均为正距平控制,正距平中心强度分别为19 hPa和27 hPa。这种距平场的分布表明,华北地区异常冷冬年,蒙古高压和西伯利亚高压,尤其是西伯利亚高压强度偏强;阿留申低压和冰岛低压强度偏弱;夏威夷高压和亚速尔高压强度也均偏弱。华北地区异常暖冬年,这些大气活动中心其强度变化与异常冷冬年相反。在华北地区9站冬季平均温度距平和与北半球海平面气压的相关分布(图略)上,这些大气活动中心均有很好的反映,蒙古至西伯利亚为大范围的高负相关区,负相关中心相关系数竟达-0.79,远超过0.001显著性水平检验。在阿留申地区和冰岛地区也均为负相关区,中心相关系数分别为-0.36和-0.31,前者通过0.01显著性水平检验,后者接近0.01 显著性水平检验。而在夏威夷和亚速尔地区则均为正相关区,正相关中心相关系数分别为0.46和0.51,均通过0.001显著性水平检验。为较客观的说明问题,分别定义这些大气活动中心的强度指数。具体做法是,在西伯利亚高压活动区域,选择(55º—65ºN、80º—110ºE)范围共10格点,用其海平面气压距平和作为西伯利亚高压强度指数。用(40º—50ºN、100º—120ºE)范围共8 格点海平面气压距平和,作为蒙古高压强度指数。用(25º—30ºN、175ºE—165ºW)范围共5格点海平面气压距平和,作为夏威夷高压强度指数。用(55º—60ºN、155º—175ºE)范围共5 格点海平面气压距平和,作为阿留申低压强度指数。用(20º—30ºN、0º—30ºW)范围共11格点海平面气压距平和,作为亚速尔高压强度指数。用(65º—70ºN、0º—30ºW)范围共7 格点海平面气压距平和,作为冰岛低压强度指数。表1 给出华北地区9站冬季温度距平和与这些大气活动中心的强度指数之间的相关系数。可以看出,除与冰岛低压和阿留申低压相关略差外,其余关系均很好,尤其是与西伯利亚高压和蒙古高压关系更好,相关系数分别为-0.71和-0.61,均远超过0.001显著性水平检验。就是说华北地区冬季温度变化与北半球多个大气活动中心相联系,但对华北地区冬季温度变化影响最直接最显著的还是西伯利亚高压和蒙古高压两大环流系统,这与龚道溢等[15]的研究是一致的。众所周知,北太平洋涛动是指夏威夷高压与阿留申低压两个大气活动中心海平面气压反位相振动现象,用夏威夷高压与阿留申低压强度指数之差,作为北太平洋涛动强度指数。北大西洋涛动是指亚速尔高压与冰岛低压两个大气活动中心海平面气压反位相振动现象,用亚速尔高压与冰岛低压强度指数之差,作为北大西洋涛动强度指数。两大涛动强度指数与华北地区9站冬季平均温度距平和之间的相关系数分别为0.45和0.41,均达到0.001显著性水平检验。

图2 北半球华北地区海平面气压累积距平合成图

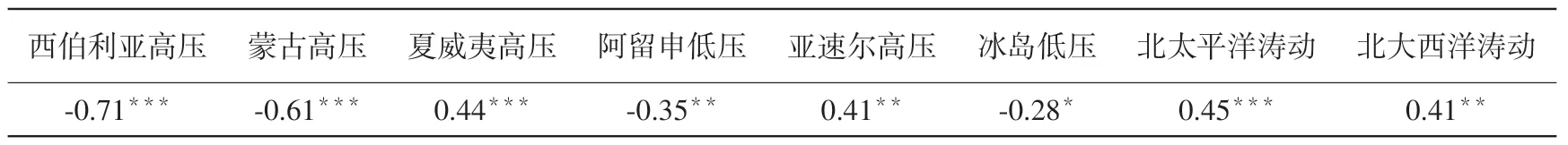

表1 华北地区9站冬季温度距平和与北半球大气活动中心相关统计

4.2 北半球500 hPa高度场分析

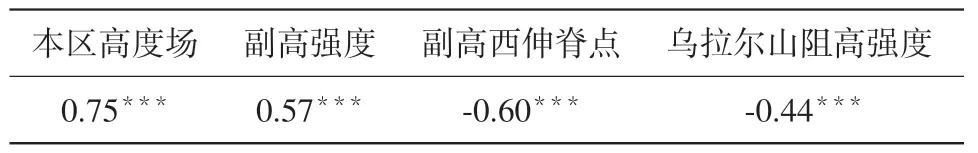

制作并分析华北地区10个异常冷冬年和10个异常暖冬年北半球500 hPa 高度累积距平合成图(见图3)。发现距平分布差异最显著的有3个地区。一是本区即华北地区,异常冷冬年为较强的负距平控制,负距平中心强度为-24 dagpm。异常暖冬年则为较强的正距平控制,正距平中心强度为32 dagpm;二是太平洋较低纬度地区,异常冷冬年也为负距平控制,但强度较弱,仅为-7 dagpm。异常暖冬年为正距平控制,且强度较强,中心强度达30 dagpm;三是乌拉尔山地区,异常冷冬年为正距平控制,中心强度为24 dagpm。异常暖冬年为负距平控制,中心强度为-24 dagpm。表明华北地区异常冷冬年,本区高度场偏低,西太平洋副高偏弱,乌拉尔山阻高偏强。异常暖冬年情况相反,本区高度场偏高,西太平洋副高偏强,乌拉尔山阻高偏弱。在华北地区9 站冬季平均温度距平和与北半球500 hPa 高度的相关分布(图略)上,本区和西太平洋地区为两个高正相关中心区,最大相关系数竟分别高达0.81和0.60,均远超过0.001 显著性水平检验。乌拉尔山则为高负相关中心区,最高负相关系数为-0.47,通过0.001 显著性水平检验。选择(35º—40ºN、110º—120ºE)范围共3 格点500 hPa 高度距平和,来反映本区高度场变化。用(60º—70ºN、155º—175ºE)范围共8格点500 hPa高度距平和,作为乌拉尔山阻高强度指数。表2给出华北地区9站冬季平均温度距平和与本区高度场、西太平洋副高强度和西伸脊点及乌拉尔山阻高强度指数之间的相关系数。可以看出,其间均存在着很好的相关关系。需要说明的是,华北地区冬季温度不仅与西太平洋副高强度关系密切,而且与西太平洋副高西伸脊点关系也十分密切,相关系数竟达-0.60,远超过0.001 显著性水平检验。就是说,本区500 hPa 高度场越低,西太平洋副高强度越弱,位置越偏东,乌拉尔山阻高强度越强,华北地区冬季温度越低。反之,本区500 hPa高度场越高,西太平洋副高强度越强,位置越偏西,乌拉尔山阻高强度越弱,华北地区冬季温度越高。这与过去的研究[16-17]是一致的。

图3 北半球华北地区500 hPa高度累积距平合成图

表2 华北地区9站冬季平均温度距平和与本区高度场、西太平洋副高强度、西伸脊点及乌拉尔山阻高强度指数之间的相关统计

5 华北冬季异常冷暖与前期环流场的遥相关分析

5.1 前期北半球海平面气压场的遥相关分析

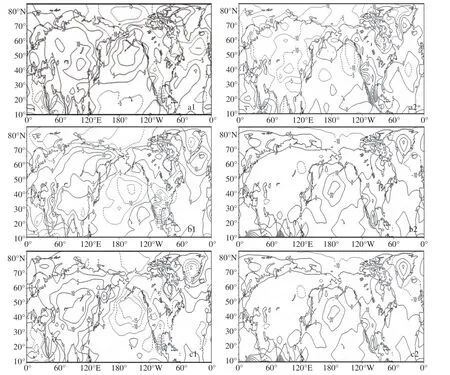

图4 华北地区10个异常冷冬年前期春(a1)夏(b1)秋(c1)季和10个异常暖冬年前期春(a2)夏(b2)秋(c2)季北半球海平面气压累积距平合成图

从短期气候预测的角度讲,我们最为关心的是华北地区冬季异常冷暖其前期大气环流有何异常特征,以找出具有指示性好的因子用于实际预测。制作华北地区10个异常冷冬年和10个异常暖冬年前期各季北半球海平面气压累积距平合成图(见图4)。对比分析发现,前期春季在蒙古地区海平面气压差异最大。异常冷冬年,蒙古地区为较强的正距平控制,中心强度为17 hPa。而异常暖冬年,蒙古地区则为较强的负距平控制,中心强度为-20 hPa。对于前期夏季,海平面气压差异最大的地区,位于北太平洋中部地区,异常冷冬年,北太平洋中部地区为负距平控制,中心强度为-16 hPa。异常暖冬年为正距平控制,中心强度达24 hPa。前期秋季,海平面气压差异较大的地区有两个,一个位于蒙古地区,另一个位于北太平洋中部地区。异常冷冬年,蒙古地区为正距平控制,中心强度为20 hPa;北太平洋中部地区为负距平控制,中心强度为-19 hPa。异常暖冬年情况相反,蒙古地区为负距平控制,中心强度为-18 hPa;北太平洋中部地区则为正距平控制,中心强度为29 hPa。在相应的华北地区9 站冬季平均温度距平和与前期春、夏、秋季北半球海平面气压的相关分布上,可以发现,前期春季和秋季具有较好的相似性,表现出在亚洲大陆均为较好的负相关分布,高负相关区均集中在蒙古地区,只是在北太平洋中部地区秋季为较好的正相关区,而春节则不存在。众所周知,春季和秋季均为大气环流的转折季节。春季是亚洲大陆热低压逐渐建立,而蒙古高压逐渐消退的过程;秋季则是亚洲大陆热低压逐渐消退,而蒙古高压逐渐建立的过程。就是说蒙古高压强弱变化不仅对华北地区同期冬季温度变化具有显著影响,而且在其前期春、秋季的消退和建立过程中,其强弱变化对华北地区冬季温度变化还具有很好的预测指示意义。计算表明,前期春、秋季蒙古高压强度指数与华北地区9 站冬季平均温度距平和之间的相关系数分别为-0.47和-0.50,均通过0.001 显著性水平检验。在夏季相关分布上,北太平洋中部地区为较好的正相关区。为较客观的说明问题,用(25º—35ºN、165ºE—175ºW)范围共8格点海平面气压距平和作为夏、秋季北太平洋中部高压强度指数。该指数与华北地区9站冬季平均温度距平和之间的相关系数分别为0.51、0.49,均通过0.001显著性水平检验。

5.2 前期北半球500 hPa高度场的遥相关分析

图5 华北地区10个异常冷冬年前期春(a1)夏(b1)秋(c1)季和10个异常暖冬年前期春(a2)夏(b2)秋(c2)季北半球500 hPa高度累积距平合成图

制作并分析华北地区10个异常冷冬年和10个异常暖冬年前期各季北半球500 hPa高度累积距平合成图(见图5)。可以发现,前期春季500 hPa高度距平差异较大的地区有两个,一个位于贝加尔湖地区,另一个位于北太平洋夏威夷地区。异常冷冬年均为负距平控制,中心强度分别为-19、-17dagpm。异常暖冬年均为正距平控制,中心强度分别为21、16 dagpm。前期夏季500 hPa 高度距平差异较大的地区主要位于阿留申地区,异常冷冬年负距平中心强度为-24 dagpm,异常暖冬年正距平中心强度达41 dagpm。前期秋季500 hPa 高度距平差异较大的地区也有两个,一个位于阿留申地区,另一个位于南海地区。异常冷冬年阿留申地区负距平中心强度为-25 dagpm,南海地区负距平中心强度为-10 dagpm。异常暖冬年阿留申地区正距平中心强度为36 dagpm,南海地区正距平中心强度为10 dagpm。一般而言,500 hPa高度距平差异大的地区,多对应的是500 hPa 高度场与华北地区冬季温度相关较好的地区,也是对华北地区冬季温度变化指示性好的地区。为较客观的说明问题,用(50º—60ºN、95º—115ºE)范围共7格点500 hPa高度距平和与(20º—30ºN、140º—170ºW)范 围 共11 格 点500 hPa 高度距平和分别反映春季贝加尔湖地区和夏威夷地区500 hPa 高度场变化,并分别与华北地区9 站冬季平均温度距平和进行相关计算,相关系数分别为0.55、0.52,均通过0.001 显著性水平检验。同理,用(45º—55ºN、170ºE—170ºW)范围共7格点500 hPa高度距平和来反映夏季阿留申地区500 hPa高度场变化,并计算与华北地区9 站冬季平均温度距平和之间的相关关系,相关系数为0.58,通过0.001显著性水平检验。对于前期秋季,分别用阿留申地区7 格点500 hPa高度距平和及南海副高强度指数,计算其与华北地区9 站冬季平均温度距平和之间的相关系数,分别为0.49和0.47,也均通过0.001显著性水平检验。

6 华北冬季异常冷暖与北太平洋海温的遥相关联系

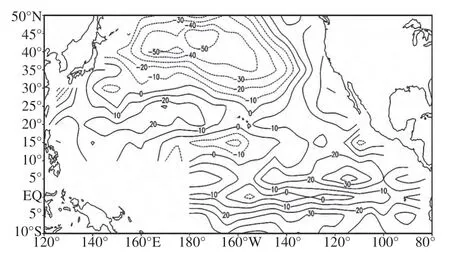

对华北地区9站冬季平均温度距平和与北太平洋海温进行逐季遥相关分析,发现前期春季相关最好,夏季次之,秋季最差,故这里重点讨论春季的情况。图6为华北地区9站冬季平均温度距平和与前期春季北太平洋海温的相关分布。从图6 可看出,西风漂流区为很好的负相关区,赤道东太平洋以正相关分布为主。就相关程度而言,西风漂流区的负相关好于赤道东太平洋的正相关。统计发现西风漂流区(30º—35ºN、175ºE—165ºW)范围共16个格点,通过0.001显著性水平检验的格点相关系数有13个,占总格点数的81%。赤道东太平洋(10ºS—5ºN、180—80ºW)范围共82个格点,通过0.001 显著性水平检验的格点相关系数仅有10个,占总格点数的12%。计算表明,前期春季西风漂流区海温距平和与华北地区9站冬季平均温度距平和之间的相关系数为-0.59,超过0.001显著性水平检验,而赤道东太平洋海温距平和与华北地区9站冬季平均温度距平和之间的相关系数为0.33,仅达到0.01 显著性水平检验。说明前期春季西风漂流区海温变化对华北地区冬季温度变化更具有指示性。这种相关分布还说明,华北地区异常暖冬年其前期春季北太平洋海温距平场分布为厄尔尼诺分布型。即赤道东太平洋为正距平分布,西风漂流区为负距平分布。而华北地区异常冷冬年其前期春季北太平洋海温距平场分布则为拉尼娜分布型。也即赤道东太平洋为负距平分布,西风漂流区为正距平分布,这与沈爱华等人[20]的分析是一致的。显然,前期春季北太平洋海温距平分布型,可以作为华北地区冬季温度趋势预测的前兆信号。

图6 华北地区9站冬季平均温度距平和与前期春季北太平洋海温的相关分布(相关系数扩大100倍)

7 结论

(1)上世纪50和60年代为华北地区冬季温度明显低温时期,70和80年代为温度回升时期,90年代进入明显高温时期,目前仍处在明显高温时期;

(2)华北地区异常冷冬年,蒙古高压和西伯利亚高压,尤其是西伯利亚高压强度偏强;阿留申低压和冰岛低压强度偏弱;夏威夷高压和亚速尔高压强度也均偏弱。异常暖冬年,与之相反;

(3)华北地区异常冷冬年,本区500 hPa高度场偏低,西太平洋副高偏弱,乌拉尔山阻高偏强。异常暖冬年,与之相反;

(4)前期春、秋季蒙古高压强度与华北地区冬季温度存在很好的负相关关系,夏、秋季北太平洋中部高压强度则与华北地区冬季温度存在很好的正相关关系。表明在前期春、秋季蒙古高压的消退和建立过程中,其强度越强,夏、秋季北太平洋中部高压强度越弱,华北地区冬季温度易偏低。反之,华北地区冬季温度易偏高;

(5)前期春季贝加尔湖地区和夏威夷地区500 hPa 高度场,夏季阿留申地区500 hPa 高度场,秋季阿留申地区500 hPa 高度场和南海副高强度,均与华北地区冬季温度存在很好的正相关关系。说明前期春季贝加尔湖地区和夏威夷地区500 hPa高度场、夏季阿留申地区500 hPa高度场、秋季阿留申地区500 hPa 高度场越高且南海副高越强,华北地区冬季温度易偏高。反之,华北地区冬季温度易偏低;

(6)前期春季西风漂流区海温越低,赤道东太平洋海温越高,北太平洋海温距平场呈现厄尔尼诺分布型,华北地区冬季温度易偏高。反之,西风漂流区海温越高,赤道东太平洋海温越低,北太平洋海温距平场出现拉尼娜分布型,华北地区冬季温度易偏低。

[1]秦大河,丁一汇,苏纪兰,等.中国气候与环境演变评估(Ⅰ):中国气候与环境变化及未来趋势[J].气候变化研究进展,2005,1(1):4-9.

[2]张海东,罗勇,王邦中,等.气候灾害和气候变化对国家安全的影响[J].气候变化研究进展,2006,2(2):85-88.

[3]任广成,吴小林,蔡开华.气候变化对国防安全的可能影响[C]//中国气象学会军事气象学委员会,第二届军事气象水文高层论坛论文摘要集(南京),2010:70.

[4]左洪超,吕世华,胡隐樵.中国近50年气温及降水量的变化趋势分析[J].高原气象,2004,23(2):233-237.

[5]王绍武,叶瑾林,龚道益.近百年中国年气温序列的建立[J].应用气象学报,1998,9(4):392-401.

[6]康丽华,陈文,王林,等.我国冬季气温的年际变化及其与大气环流和海温异常的关系[J].气候与环境研究,2009,14(1):45-53.

[7]王绍武,蔡静宁,朱锦红,等.中国气候变化的研究[J].气候与环境研究,2002,7(2):137-145.

[8]康丽华,陈文,魏科.我国冬季气温年代际变化及其与大气环流异常变化的关系[J].气候与环境研究,2006,11(3):330-339.

[9]陈隆勋,朱文琴,王文.中国近45年来气候变化的研究[J].气象学报,1998,56(3):257-271.

[10]顾庭敏主编.华北平原气候[M].北京:气象出版社,1991,143-144.

[11]汪宏宇,龚强,孙凤华,等.东北和华北东部气温异常特征及其成因的初步分析[J].高原气象,2005,24(6):1024-1033.

[12]严华生,万云霞,李少娟.近50年冬季中蒙500hPa 高度场与中国北方地面气温的变化及联系[J].高原气象,2004,23(5):718-722.

[13]张德宽,姚华栋,杨贤为,等.华北区年高温日数区域平均方法及趋势分析[J].高原气象,2006,25(4):750-754.

[14]郭其蕴.东亚季风的变化与中国气温异常的关系[J].应用气象学报,1994,5(2):218-225.

[15]龚道溢,朱锦红,王绍武.西伯利亚高压对亚洲大陆的气候影响分析[J].高原气象,2002,21(1):8-14.

[16]刘宗秀,李小泉.极涡强度指数的气候变化及我国气温趋势预报[J].科研报告(极涡及长期预报专集),1989,1:27-29.

[17]任广成.12月乌拉尔山阻塞形势的建立与亚洲地区大气环流及蒙古高压强度变化的关系[J].大气科学,1989,17(6):713-720.

[18]任广成,吴小林,沈爱华.冬季西太平洋副高异常变化对我国气温的影响及其与前期北太平洋海温的关系[J].气象与环境科学,2007,30(3):10-13.

[19]任广成,王宏.影响我国冬季气温的主要环流系统对比分析[J].导弹气象,2008,4:25-27.

[20]沈爱华,王成友,任广成.北京冷暖冬年环流特征及其与前期北太平洋海温的关系[J].气象科技,2008,36(2):185-189.

[21]申红艳,丁裕国,张捷.华北冬季气温年代际变化及大气环流分析[J].气象科学,2010,30(3):339-343.

[22]沈爱华,任广成,徐明,等.中国西南地区春季异常冷暖气候的相关分析及统计预测[J].高原气象,2009,28(2):425-431.

[23]张虎强,张先恭,朱抱真.经圈环流在大气对SSTA 强迫响应中的作用[J].应用气象学报,1991,2(3):280-288.

[24]钱维宏,朱亚芬.赤道东太平洋海温异常的年际和年代际变率[J].科学通报,1998,43(10):1098-1102.

[25]艾悦秀,陈兴芳.夏季副高与海温的相互关系及副高预测[J].热带气象学报,2000,16(1):1-8.

[25]曹艳艳,郭品文,王群.ENSOY与北半球冬季大气环流异常的年代际关系[J].南京气象学院学报,2007,30(6):792-798.