古典中国的政道——兼议牟宗三先生的《政道与治道》

陈炜强

(北京大学法学院,北京 100871)

牟宗三先生在其著《政道与治道》中有个反复的定论:传统中国只有治道而没有政道。对于这个结论我们要秉持了解同情的态度分析之,即牟先生是以民主观政道,从而得出只有民主才有政道,古代中国没有民主政治,因此就没有政道。在这里我们发现牟先生犯了一个基本的常识错误,就是把普遍的政道狭隘化为民主之政道,以民主定义政道,民主就是政道。鉴于其政道发展的民主政道单线性思维,所以《政道与治道》关心的,就是如何从儒家的“治道”出发,以接通现代民主政治之“政道”的问题。他要开出现代中国的民主政道,但却否定古代中国非民主政道的客观存在。从中可以窥见其西方中心主义的思维方式,从而遮盖了其发现客观真相的能力。

如果我们客观地考察政道,就会发现古典中国的政道理论与实践是相当丰富的,只不过不是西方式的民主的政道,而是中国式的专制的政道。这是笔者的预先结论。

一、常识与常理分析

“政道者,简单言之,即是关于政权的道理。”[1]1用现代话语或者西方理论表述就是政治权力的理据问题、来源问题、正当性问题①。既然人之为人、政治之为政治、统治之为统治,不论古今还是东西,在这个政道问题上就是有共性的,都是客观存在的,都要论证政权统治的正当性问题,都要关注权力的运作问题,只有话语表述的地方性差异罢了,因此,中西古今都在政治哲学中关注如何能够为政治秩序或统治权力提供理据的问题、政治的道德根基问题。在这一点上中西是共通的,不能否认这个客观事实。

首先,西方关于政权正当性的论证主要是自然法传统②,正是这座灯塔指引着其文明的航向。从自然法与实在法的博弈,到“恶法非法”与“恶法亦法”争论,一直潜含在背后的是深层次的统治正当性问题。现代西方学者如韦伯、哈贝马斯等人,对正当性都有重要论述。韦伯指出,任何统治都企图唤起并维持对它的“正当性”的信仰,并运用理想类型的研究方法将正当性统治分为传统型、法理型和克里斯玛型三类;当今西方思想界的领军人物哈贝马斯则将传统的理性自然法思想转化为“共识理论”来探讨正当性问题。它下了这样一个定义:正当性意谓着政治秩序之被肯认之值得性③。具体理解之,一种制度或统治要赢得人们的承认,即获得正当性,需要借助哲学、伦理学、宗教等知识、思想和信仰对该制度的正确性和合理性作出论证。一个政治秩序失去正当性意味着失去被统治者的忠诚,这便是正当性危机,并导致国家和社会基本结构的变化。

其次,牟宗三先生在定义上是前后矛盾的。开文对政道的认知是合理的:政道是关于政权的道理,是基于政权的。但是之后在开出自己“立千年人极”之义理规模时将政权之形式的实有、定常的实有等同于民主方式则是有问题的。形式的实有、定常的实有可以有多种表现形式。民主是一种表现形式,贵族或世袭对于政权也是形式的实有,也是有定常性可言的,只是相对于之后的民主,它们的形式性、它们的定常性就相形见绌而已——这也可理解,这是发展进步,历史趋势。同时,一方面他说,政道是一个架子,一个理性本体,但另一方面将这个架子或理性本体径直理解为“维持政权与产生治权之宪法轨道”[1]22更是不可理解的!

再次,既然他也认为政道是基于政权的,那么有政权就有政道,就不应该否定古典中国政道的存在,否定这个政道就意味着否定古代政权的存在。没有政道一个政权能维持长治久安吗?这显然是荒谬的,这不是搬起石头砸自己的脚吗?结论只有一个,他的政道内涵是民主的。他敏锐地发现传统中国的德和力在论证世袭制政权正当性上的作用,但是由于他是以民主观之,鉴于德、力对政权的正当性论证是不稳定的,最后否定之。他说:“宗法世袭制之为政权之道,并不能真成为政权之道也。盖彼不能相应政权之本性而完成之也。”[1]7问题是,政权之本性在于为一民族集团所共有,这仅是一种意识、一种理念,还要看具体如何操作落实。民主是一种很好的落实,但是,潜含着专制的德和力也是共有之实现方式。不能因为这个不稳定就否定德和力也是关于政权的道理、理据。由此,可以明显地看出他政道观的民主标准。

此外,若是从牟先生行文意图的角度理解,他所谓无政道,具体是指在“得天下”方面,“推荐”、“天与”观念之不能真正建立起一种合理的制度,不能实现“得天下”之公而除其私。从治天下言,“仁者德治”之不足有三:可遇而不可求;“人存政举,人亡政息”,不能建立真正的法治;“唯仁者宜在高位”观念使治者负担过重,开不出政治自主性[1]113-120。在此,我们可以看出,是政道的不足,而不是无政道的问题。所以,我们要把“无政道”和政道的不确定性区分开,不管是古代的“改朝”还是“换代”,都是有政道可言的。虽然相对于现代的、西方的民主的政道是不确定的,但对于政道本身来说,作为一种表现形式是有合理性和确定性的。牟宗三先生这种臆断的结论只能是以他者——现代西方民主标准作出。

其实,民主、德、力都是民心、民意的表现形式。政权之本性在集团共有或“天下者天下人之天下”,这是一种共识,民意或民心所向,但不能直接等同于民主这种技术操作,民主只是实现这一共同意识或体现民意的一种方式。德、力也是民心、民意的表现形式,而且是人之为人最为自然的两种公认的正当性论证方式。从古至今,自西向东,其德足以服众,其力足以驭众在论证个人权威乃至政权统治上都是公认的。

二、古典中国的历史实践

古典中国无论是“改朝”还是“换代”④,统治者对政权正当性即政道问题是极为关注的,在儒家政治哲学里也是核心论题。在古代中国,对统治者、知识阶层和普通百姓来说,天一直是政权统治正当性的最高来源。所以,“法天而王”在论证古代中国的政权正当性时一直是居于首要位置的。以夏商周三代为例,在周以前主要是通过对自然、祖先的敬畏与崇拜获取对政治统治的正当性支持的⑤。商人对上帝敬仰,对祖先崇拜,对鬼神和自然的畏惧就是如此。周代商后形成以人为核心的天命观,并取代了殷商以天或者上帝为核心的天命观。周代商就被表述为“汤武革命,顺乎天而应乎人。”这样,政权的正当性支持除了天,还有人民。具体的论证方法是:一方面,武王克殷后,他通过一系列祭祀天或者祖先的仪式活动向世人昭告其取得政权的正当性:荐俘、殷王鼎;敬告祖先;奏乐告神。另一方面,周昭共和时期,二公最为忧虑的就是如何维持政权的长治久安。为此,明确提出敬天保民、以德配天、明德慎罚、天民合一等思想来论证新政权的正当性。这些思想既体现出以天意、民意为核心的政道观,也蕴含着治道方面之慎罚、礼制与政道的相统一。

周朝在广阔的地域内维持相对的长治久安的缘由就是政道与治道的完美结合。在政道上,政权建立在神圣的宗教价值支撑之上,即对民意的尊重、对祖先的崇拜和对天以及与天有密切联系的天之子的敬畏;在治道上则是礼治、分封制、“原-官僚制”(proto-beaucratic)等。正如史华兹所说:“周代早期秩序相对稳定表明了一种属于王室血统的封建主之间的神圣亲缘纽带的依赖,对于非亲属领主的封建策略的依赖以及对于‘原-官僚制’(proto-beaucratic)机构的依赖的结合(一种或许在商代就已经存在的结合)”[2]46。

牟宗三先生的结论是符合历史事实的,即古典中国对治道的关注和由此的发达。但是,这种关注和发达恰恰是为了合乎政道,而不是不重视甚至否定政道。实际上,古典中国是通过对人自身的治道的关注上去间接关注和重视政道的。这种对治道的关注是从周朝开始转变的。周人在祭祀中对仪式本身的重视高于对鬼神的重视,只将鬼神作为祭祀仪式中的参与者之一,而不是全部或者至上,这与商人是完全相反的[2]50。对仪式本身的极为重视是因为这些仪式(礼制规则)是人之行为,尤其是统治者德性的体现。只有这才是符合天命的,虽然天创造了规则与内在秩序,但是不能自动地实现,只有通过德性来实现。“天的命令主要关心的是人类的道德礼仪状况,天已经藉助于道德问题和人类建立了联系。”[2]52这种对治道的关注不仅是为了更加符合政道,更说明在古代中国政道与治道是天然合一的。

即使是礼崩乐丧、天下失序的春秋战国时代,也是有政道可言的,那就是德、力之道。在实践上,不管是春秋五霸还是战国七雄,都力图通过确立自身在力和德上的优势性地位成为霸主;而在思想领域,则是先秦诸子不太关注政道的表象,但实际上,在他们共同的潜意识之中这种政道是不值得关注或者怀疑的,是正当的客观存在。也就是说,古典中国这种德力之政道乃是先秦诸子思想所内在具有的或者是承认的,当然在这里儒家扮演着主流印象(不能简单地说儒家只要德或王道,不要力或霸道。)。既然这个政道是正当的,那么努力的方向便是如何更好地在治道上配合这个政道。所以,先秦诸子他们基本上关注的是治道问题,因为他们的产生本来就是为了应对礼崩乐坏、天下无道的混乱局面。为了实现这个德、力所维持的正当性的统治秩序,开出各自的治道之药方。于是,就从三代自身“原-儒家”体制中分化出代表各自掌握的知识体系的所谓诸子百家,主要是儒家、道家、墨家、法家等派别。针对政道的缺失,他们的措施主张是不一样的。可以这样分析,墨家要成立自己的宗教性军事组织来实现道;法家是要变革和完善原有体制,主要是发展官僚制,高度关注统治者如何控制官吏队伍,强调建立非人格化的、客观的法律机制和规则,让它们能够严格限制官员的权力,从而屈服于统治者;而以孔子为代表的儒家,作为文化保守主义者不是反对变革,而是要在原来的基础上小修小补,完善礼治;道家则是将道——德论模式发展到了虚无主义的极端。这些治道最终的目的都是向着这个政道靠拢的。墨家后来消失的原因之一便是专制之政道或者大一统的统治确立的结果。道家因为最后自身在理论上的道德论而存有影响,儒家和法家理论则因为是对“原-儒家”的最好发展而继续发挥作用。

经过春秋战国对治道的极端关注,秦汉大一统后重新将三代的政道问题真正提上统治者的日程⑥。即使是没有很好地解决政道问题的秦王朝,以“万事皆有法式”的治道维持政权的永久性的同时,秦始皇也是关注政道其他方面论证的。他四处封禅以及追求长生不老都是特殊的表现形式。但是,正是因为秦王朝没有很好地解决这个政道以及政道与治道的关系问题,导致了其统治根基不稳。鉴于此,以布衣取天下的刘汉帝国对政道和治道问题的极度关注和反思就是顺理成章的了⑦。汉高祖时“马上得天下”与“马上治天下”的讨论,汉景帝对马肝式问题的争论,公元前81年汉昭帝主持的盐铁会议,公元前51年汉宣帝石渠阁会议,汉章帝白虎观会议。这一系列的会议和事件都涉及到大汉立国的政道与治道问题⑧。在这些事件和人物中首推汉武时代的大儒董仲舒,正是他的思想和理论使得整个传统中国的政道理论体系化。简要概括之,董仲舒的政道理论可以总结为二:一是天、民和君的相互循环制约。屈民伸君,屈君伸民,以民见天,此春秋之大义也;二是蒋庆先生总结的“三重合法性”论证,法天而王(形而上),天下归往(法理),大一统(历史文化)[3]。自此之后历朝历代基本是顺此路数实践的,李唐王朝亦是如此,即使是已经处在日益理性化时代的赵宋王朝也是如此。唯一不同的是,此时原先以董仲舒为首的公羊儒学理论构建的以《春秋》为核心的“五经”道统体系逐渐在人类日益理性化的情况下其作用式微,进而以韩愈为先导重建道统,凸出“四书”作为经典的意义,对人之性情说的强调,从人之本身来论证秩序的正当性,而程朱理学、陆王心学就是韩愈思想的继承和完善者[4]。

三、专制之政道

以上论述了古典中国政道的思想理念与历史实践,这里要进一步分析的是中国式政道的特殊性,即它是有别于西方民主的政道,是专制的政道。

首先,笔者以为,无论古今中西之政道,与政治形态相对应,大体有两种基本形式:专制的政道与民主的政道(既有民主又有专制色彩的封建贵族政治没有相应独立的政道)。专制与民主是体现民心、民意、民情的两种基本统治形式、技术操作手段,它们是人类社会组织能量和资源的两个基本方式,都在特定的民族和历史时期具有合理性和正当性。它们本身无所谓优劣之价值。更不能把专制看作“恶”的代名词,这种偏见实际上是将专制与极权、独裁、专制等“非正常的”统治形式相提并论了[5]43-44。专制同民主一样,作为一种文明形态,它是“建立在臣民‘同意’基础上的‘合法的’统治形式。”[5]46这个“同意”其实就是对原发性的德、力秩序的承认。当然,二者之间有质的区别,如民主的伦理基础是个人主义,专制的伦理基础是群体主义或集体主义,民主体现民意是通过每个个体的权利实现的,而专制强调集体或集体力量,这就必然地依靠群体中的“主权者”或代表者。

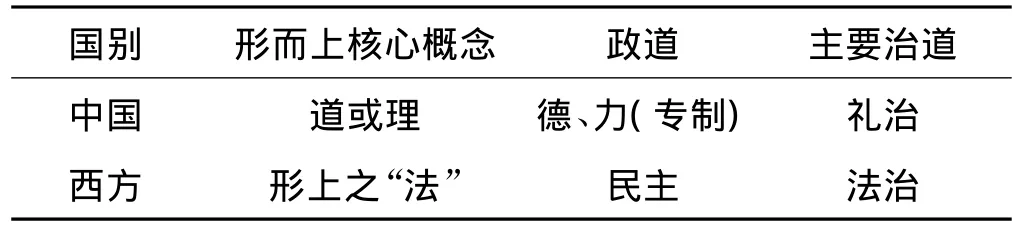

表1很明显地区分了中西道统、政道与治道。

表1 中西道统、政道与治道比较

根据表1有三个问题的思考:

启示一,道统与政统(政道与治道)是统一的。中国的道统是以道为核心的形而上体系,西方是以“法”为核心的形而上体系⑨。

启示二,政道是政统的核心。中西在政道上的差异是专制的政道与民主的政道。

启示三,这里要思考的是将德治与法治并列可能是有问题的⑩。作为治道,对应的是礼治与法治。在中国,无论是道家还是儒家,“德”这个概念是上接形而上之道或理的,下接形而下之治道的一个概念,它是在政道层面论述的。不管是“以德配天”、“为政以德”还是“明德”都不是具体措施,统治者对这个“德”的实践是通过礼制、法制等落实和体现的,“德”本身不是治道层面的制度。

其次,古典中国专制的政道就是德、力之道。在此简要分析之。

其一,力道之本身带有专制色彩是不言自明的。一方面,专制作为一种权力现象,明显地表现出人类支配他人的本能愿望,一切靠实力、力量说话,政权也是如此,“马上得天下”或“枪杆子里出政权”。另一方面,在政治统治上,强调国家统治社会,国家机器的高度组织化,君主绝对的至高无上于民众,君主权力的高度集中,以国家/君主的实力、力量强大于社会民众从而造就一个有效的秩序。

其二,德之道。古典中国真正意义上关于政治统治的正当性是以自西周始的民意为核心的天命观为基础的。周公明确提出要以德配天,德的内容包括敬天、敬宗、保民。这种以德来体现民心、天命的实践,其实是一种引导型政治,是介于哈耶克两种理性主义之间的文明发展之路,即在遵循自生自发秩序的同时,又强调统治者以德来引导、教化民众(不同于法治那种人为的组织秩序)11。这种政治用儒家和道家的话语可以分别从积极意义上和消极意义上表述12:从积极意义上,就是孔子的“为政以德”,这个德,就是得。得者,得道也,道就是天命,自生自发秩序。从消极意义上讲,就是道家的“无为而治”,就是不要干涉和阻碍民众的生产生活。遵循他们自生自发的秩序。总之,不管是积极还是消极层面,都要“各正性命”,但是在这过程中不能少了引导者的政府,如何行这个治道?应该如北辰,居其所而众星拱之,统治者要“恭己正南面”,对被统治者引导教化之。这种政治发展的必然是两个极端,作为引导的统治者的高度组织化、规则化,而被引导的民众社会的松散性。正如牟先生所分析的,这种对治者德性的过高要求加重了治者的负担,人民却成了对国家、政治和法律的无负担者,从而不过问和不关心[1]118-120。

其三,天、民和君的相互循环制约。屈民伸君,屈君伸天,以民见天,此春秋之大义也。即君主限制民众、天限制君主、民意限制天意。这种理论上的相互制约,实践中还是会导致君权的强大与专制。政道的核心是政权在民,治道的核心是治权在君。这个民意有点卢梭之公意的味道,这也在思想理论上为专制实践作了准备,因为这个民意或者公意是很不具体和缺乏可操作性的,仅是有普遍意义的秩序表达。而且对民意的理解和诠释是由统治者担当的,这无疑是在放纵君主。天对君主的限制主要是体现为天灾人祸,这大多在遇到圣君贤相,治道清明的时候才起作用。所以这个限制不是有常的。而且随着人的日益理性化,对天和自然的敬畏之情在日益减退。总之,中国自身关于政权的理论逻辑体系开出了以专制为内容的政道,或者直接说中国的政道就是专制政道。

四、结语

探讨古典中国的政道,于当今之中国政道确立具有很大的借鉴意义。一方面是教训,专制的政道在中国历史上有其存在的合理性,但是随着现代民主政治的发展,确立新型的政道,即民主政道已经是大势所趋;另一方面是经验,古典中国政道与治道的完美统一。作为治道乃是以政道为正当性前提和基础,必须与政道相统一,更为终极性的问题是政道要靠形而上之道统的正当性论证。然而现实的问题是近代以来,我们醉心于模仿、移植西人所谓先进的法律之治道,不仅把自己的固有政道和治道的理论和实践置之度外,而且将承载思想与信仰的道统体系弄得支离破碎。由此导致的是百余年来政道与治道的严重脱节,客观之道被打压至社会之中无以显现。当代中国法律之治道的建构面临的困境无不彰显出在事实基础、人文底蕴、正当性建构和中西古今话语转化等方面的困境。这就涉及到最为根本的政统与道统问题。政统必须依靠形而上之道统的终极性论证,而作为政统之核心的政道与治道必须统一。所以欲求西方法律之治道,先要梳理清楚其政统与道统各自的发展脉络和内在统一性。在中西对比中追溯中国社会历史文化发展之脉搏,发现并重建自己的形而上之道统,进而是治道之前提与基础的政道的确立,最后才能建构适宜于国族人生与人心的“中国法律理想图景”。

注 释:

① 我在这里将使用正当性与合道性、合理性,而不使用“合法性”这一当前学术界的说法,这个合法性与中国合法律性实际上已经同谓,并不是西方形而上之“合法性”。所以汉语学界对西方概念对接的错误是导致学术混乱和不独立的主要原因之一。只有汉语之“道”和“理”才具有终极性正当评价尺度。

② 当然在自然法传统之外有神学论,有马基雅维利主义等等,但不是主流。

③ Jurgen Habermas,“Legitimation Rroblems in the Modern State.”本文收在他的 Communication and the Evolution of Society一书中,Tr.Thomas McCarthy(Boston:Beacon press,1979)p.178。转引自石元康《天命与正当性:从韦伯的分类看儒家的政道》,广州:开放时代,1999:6。

④ 王鸿生认为换代是一个暗区。这个要区别看待,换代本身确实是暗区,有不确定性,充满了血腥和尔虞我诈,但这仅是短暂的,确定下来后还得靠德力之道,文化系统论证。现代以前的西方也有如此相似的经历,王位继承争夺等,确定下来之后就是法治正轨。参见王鸿生《历史的瀑布与三峡》,北京:中国人民大学出版社,2007:171-174。

⑤ 夏商周三代对自身政权正当性的关注我们分别在葛兆光与史华兹的著作中也注意到关于政道的无意识论述。详见葛兆光的《中国思想史》第一卷和史华兹的《古代中国的思想世界》中的相关论述。

⑥ 在顾颉刚《秦汉的方士与儒士》一书中秦汉时代儒生与方士为统治者的正当性构建论证。参见顾颉刚《秦汉的方士与儒士》,上海:上海世纪出版集团,2005。

⑦ 我这些年来在读《汉书》、《后汉书》的时候,经常发现每逢天灾人祸,皇帝都要下罪己诏,其内容无非是从自身的统治找原因,进而采取符合德治的补救措施,最近在《北大法律信息网》,真是与我心有戚戚焉。由此引发了我以上、以下一系列的阅读和更多思考。

⑧ 可详见徐复观的《两汉思想史》和葛兆光的《中国思想史》第一卷。

⑨ 将西方之形而上核心概念汉语转化对接为“法”可能是有问题的,我在这里加解释与引号以区别之。

⑩ 不管是牟宗三还是其他学人,一直以来将德作为治道和法治相并列。我的这个否定性的大胆假设,需要详细论证。11 或许我们可以说秦朝二世而亡就是丢弃了这个周时期已基本定型的华夏传统和中国国情而实践法家人为建构型政治所致。12 儒道相通不仅可以从两家对“道”、“德”二字的关注看出,还可以从历史上西汉初治国指导思想由“无为而治”转向“罢黜百家独尊儒术”的政治实践却没有引起社会政治的丝毫动荡分析出。

[1]牟宗三.政道与治道[M].桂林:广西师范大学出版社,2006.

[2]史华兹.古代中国的思想世界[M].程 钢,译.南京:江苏人民出版社,2004.

[3]蒋 庆.政治儒学[M].北京:三联书店,2003.

[4]葛兆光.中国思想史:第二卷[M].上海:复旦大学出版社,1998.

[5]李宪堂.先秦儒家的专制主义精神[M].北京:中国人民大学出版社,2003.