明清时期土家族土司戏曲音乐生态生成与特征

熊晓辉

(湖南科技大学艺术学院,湖南湘潭 411201)

明清土司统治时期,是土家族戏曲艺术发展的兴盛时期,尤其是戏曲音乐,最能体现土家族音乐文化特色。我们可以清楚看到,土家族土司戏曲音乐对土家族历史发展所起的作用,它伴随着土家族人的民俗生活,成为了土家族精神生活的集中体现,有着重要的研究价值。土家族土司戏曲是一种集音乐、舞蹈、诗歌为一体的民间传统戏剧艺术。它的创作素材来源于宗教祭祀、民间传说、故事、民族习俗等,有故事情节和人物、角色。由于戏曲艺术来源于民间,故与当地的民歌、歌舞、器乐、曲艺音乐有着密切的联系,而且有深厚的群众基础、浓郁的民族特色、独特的表演形式。土家族土司戏曲在保留了本地区、本民族的特色以外,还引进和借鉴了汉族及邻近地区其他民族的音乐特点加以融合与发展,形成了今天以汉族和其他民族文化为底蕴,保留和传承了本地、本民族特色的戏曲艺术[1]197。土家族土司戏曲包括“傩堂戏”、“阳戏”、“花灯”、“酉戏”、“土地戏”、“木偶戏”、“南剧”、“柳子戏”、“高腔”等十多种。在土家族土司戏曲中,音乐与其他戏曲有着很大的区别,尤其在调式音阶、旋律进行、曲式结构、唱腔等方面,有着自己的特色,有着土家族音乐固有的艺术风格,具有珍贵的民族文化价值和研究价值,同时对促进土家族社会发展、构建和谐社会有着积极的现实意义。

一、明清时期土家族土司戏曲音乐的生态生成与文化背景

1.土家族土司戏曲音乐的生态生成

土家族土司戏曲源远流长,表演内容多与祭祀、民俗、传说故事等有关。因受地理环境的制约和影响,土家族人相信神灵,崇拜祖先,在万物有灵的信念下渴望风调雨顺、人人平安。在这种现实生活条件下,土家族人从自己的民族戏曲中可以获得一种精神寄托。所以,无论是傩堂戏、阳戏,还是花灯、酉戏、土地戏等戏曲,都受到土家族人的喜爱,并在土家族地区广为流传。同时,土家族戏曲在流传过程中与当地民间音乐、戏曲融合,从而得到了新发展,也使土家族戏曲更贴近人们的欣赏习惯和生活情趣。

早在土家族社会的渔猎时代,土家族先民就创造了一种表现民俗生活的戏剧形式——毛古斯。毛古斯记叙了土家族先民的生产劳动与远古时代的民俗生活方式。其中有的再现了古代的渔猎过程,有的反映了艰苦的农业劳动,这些内容都是通过比较轻松活泼的气氛表现出来的,显示了土家族先民乐观向上、活泼开朗的性格和艺术才能[2]92。毛古斯在表演艺术上虽然原始粗糙,但其场次简便、情节紧凑、语言明快、人物逼真,它与土家族歌舞融合起来表演,有一种原始古朴的艺术魅力,深受人们喜爱。仔细观察,土家族毛古斯不仅与土家族民俗生活有关,而且与土家族宗教祭祀有着不可分割的联系。后来,土家族地区产生了多种形式的祭祀仪式和仪式戏剧,比如傩堂戏、阳戏等,它对我们认识和研究土家族民间祭祀活动及土家族戏曲发展的关系有着重要意义。

土家族自古生活在湘鄂渝黔边邻地带,这里山高林密,交通不便,生产落后,原始的生态环境神秘无比。由于历史的原因,土家族人大都分散居在群山峻岭和深山峡谷之中,这样的居住环境,造成了土家族人思想意识的闭塞与狭隘,他们寄希望于神灵,“信仰神灵”成了土家族人的精神支柱。在“万物有灵”的观念下,土家族人相信神灵,崇拜祖先,把大自然的变化过程看作是无法克服、完全异己的过程,面对神奇的大自然,他们确立了自己的宗教信仰,建立了自己的精神对象。千百年来,土家族人一直生活在这片神奇的土地上,他们在恶劣的自然条件下,与环境抗争,与外来势力拼搏,但对文化、艺术的追求仍然保持着本民族固有的生活激情和娱乐传统。我们发现,土家族先民在与恶劣的自然环境抗争过程中,始终没有停止对人性本能的释放,积极寻求对乐观生活的艺术表达。平时,人们交往与交流是通过歌乐的形式来完成的,由于土家族没有文字,他们的文化传承只有通过歌乐形式来实现。因此,歌乐成了土家族人极为重要的一种文化交流手段。当然,土家族戏曲艺术也是如此,土家族戏曲是在土家族生态历史中,在民族与生态环境和谐相处中产生并传承下来,具有自然选择的必然性。土家族戏曲与人们所处的生态环境密切相关,土家族先民在“万物有灵”概念的驱使下,臆造出一个个超自然的神灵,诸如山神、河神、猎神、土地神等等,这些超自然的神灵能够管理自然,只要对它们尊崇,这些超自然的神灵便能以一种神秘势力遏制各种自然灾害的发生[3]188。可见,自然崇拜不仅是土家族至今保留的古老习俗,也为土家族戏曲艺术提供了丰富的素材和资料来源。

明清时期是土家族戏曲发展的兴盛时期,土家族人在传承与保存自己传统戏曲的同时,一些民间传说、神话故事融入到戏曲之中,而且不断地吸收和改编他民族戏曲,有意无意地吸收着其它戏曲的精华。尤其在音乐方面,不断吸收湖湘音乐、巴蜀音乐、佛道音乐等营养,增加了一些简单的伴奏乐,唱腔也逐渐形成了一定的板腔雏形,最明显的变化就是,土家族原始戏曲音乐由地域性很强的土家原生型音乐形态衍变为跨本土的多种风格的音乐形态。例如辰河高腔、湘剧、阳戏等就是对土家族戏曲影响较大的外来戏曲。据资料记载,明朝嘉靖、清朝乾隆年间,辰河高腔戏班就开始出现职业班社,有高台班、矮台班、坐唱三种形式,一直在土家族地区流行[4]143。川剧对土家族戏曲影响较大,明代以后,川剧戏班在四川、贵州等土家族地区流行;至清雍正乾隆年间,土家族部分地区开始形成具有地方特色的“川昆”、“高腔”、“胡琴”、“弹戏”、“灯戏”等五种声腔。土家族“南剧”原是土家族于清代时期吸纳由湖南南部传入的汉剧改编而成,此剧种后来发展成为糅合川剧及土家族地方方言风格的地方戏。湖南“湘剧”对土家族“南戏”也产生影响,至今土家族的“南戏”中仍有不少“湘剧”的曲牌,如【四平调】、【北路二流】、【吹腔】、【北路】等。“南剧”吸纳了地方民间音乐的一些成分,深受土家族人喜爱。“南剧”虽然不是土家族人原创的剧种,但因经过土家族人的再度创作与提炼,演变成为富有南方民族特色的戏曲,可以说是民族文化交流的产物[5]89。对土家族来说,戏曲及音乐已经渗透到他们生产、生活、宗教等各个领域,他们对音乐的喜爱,对戏曲的热情和追求仿佛与生俱来,在戏曲中能找到生命的意义,能找到自然与朴实的美感,能找到自己的价值。明清以来,土家族土司戏曲艺术及其音乐形式既是土家族人生活的反映,又是其原始民俗生活的真实写照,也是土家族人适应生存环境的历史产物,从它的音乐结构与形式中可以感触到土家族生态历史的痕迹。

2.土家族土司戏曲音乐的文化背景

在土家族地区,很早就存在着歌舞演故事的戏剧活动,土家族先民巴人曾以巫为中心展开歌舞演故事,在民俗生活、战争、图腾崇拜等形式中,用歌、舞、乐形式表达了自己的愿望与情感。史料与民间传说都记载了“武王伐纣,前歌后舞”的故事,故事除了叙述土家先民歌舞艺术以外,同时还强调歌、舞、乐在民俗生活、战争、图腾崇拜中的重要意义。秦汉时期,歌、舞、乐演故事已经有了语言对白,动作表演、故事情节等比歌、舞、乐更进一步。据晋代常璩《华阳国志·巴志》记载,《巴渝舞》主要由四部分构成,一曰《予渝本歌曲》,二曰《安台本歌曲》,三曰《弩渝本歌曲》,四曰《行辞本歌曲》[6]14。《巴渝舞》中安台、行辞部分就是设坛祭祀、讲演祝词,期间含有歌唱、对白、表演等戏剧成分,这说明《巴渝舞》是属于有故事情节的歌舞,它具备了“伐纣”故事内容,有“武王”、“纣王”等戏剧人物。这种早期的歌、舞、乐表演故事形式对土家族戏曲形成、发展起着巨大作用。东晋时期,武陵郡也有过“演故事”的歌舞。武陵郡是秦昭王设置的郡,公元前202年汉高祖刘邦将它改为黔中郡,黔中郡曾是土家族先民生活的区域,居住在武陵郡的土家蛮夷被称为“武陵蛮”或“五溪蛮”。《荆州记》记载:“县南临沅水,水源出牂牁且兰县,至郡界分为五溪,故五溪蛮。”《宋书·夷蛮》记载:“蛮民所在多险深,居武陵者有雄溪、满溪、辰溪、酉溪、潕溪,谓之五溪蛮。”这都说明武陵蛮是土家族的先民。唐代,土家族地区不仅流行歌舞,而且民歌也特别流行,在歌、舞、乐表演故事中,人们运用歌舞、祭祀仪式、民俗生活等手法表演故事,使故事的内容和形式更复杂化。唐代中叶,土家族地区盛行《竹枝歌》,这种一人领唱众人合的表现手法对土家族戏曲音乐的形成有一定的影响。土家族《竹枝歌》并非只是一人独唱或集体合唱的歌唱形式,而且有时为多曲相联,有人领唱,有人相和,用鼓和竹子作伴奏乐器。《竹枝歌》在土家族戏曲音乐发展中占有相当重要的位置,诸如《竹枝歌》等类的土家族民间音乐,其在一定程度上对土家族戏曲及音乐形式、内容、体裁等的发展,尤其是戏曲唱腔的形成产生了一定的推动作用。据史料记载,宋朝时期,土家族先民生活的巴蜀地区就有“杂剧”活动,巴、蜀等地出现了召集各种民间艺人进行艺术交流的院坝广场。在南宋宝庆、绍定年间,巴渝的土家族地区就有各种商品交易集会和戏曲活动场所,还举办各种庙会、花会、灯会等[7]35。元代,中央王朝为了加强对西南少数民族的统治,继续实行了土司制度。早在五代时期,土家族地区各大姓酋长就已确立了对各自地域的统治,到了元代,中央王朝在此基础上对土司官制、等级以及同中央王朝的关系作了补充和修改。此时,土家族戏曲已经初具规模,并显示出自己独特的个性特征。

土家族土司戏曲音乐的形成与发展,还有另一个不可忽视的原因,那就是汉文化与其他民族文化对土家族文化的影响。明清时期,是土家族社会与外界交流频繁时期,也是土家族戏曲兴盛与发展时期,当时已经出现了具有一定规模的戏剧班子,如“傩戏班”、“木偶戏班”、“阳戏班”、“花灯戏班”等。我们发现,土家族戏曲也逐渐向传统戏曲形态靠拢,在道白、唱腔、伴奏等形式上不断汉化,同时又体现着土家族民间艺术的某种风格。土司统治时期的土家族戏曲在音乐调式、唱腔风格上显示出了自身特点,仍然保持着土家族原始的音乐特征,而且沿着严格的师承关系代代相传。明清土司统治时期,是土家族戏曲全面发展时期,土家族地区特定的社会经济、政治、文化环境为戏曲的产生和发展提供适宜的土壤,在受到其他民族戏曲音乐的影响下,其戏曲音乐逐渐多元化。土家族戏曲的产生、繁荣、发展与当时的主流文化息息相关,随着时代的发展而发展。据记载,明朝万历年间,昆山腔受到统治者和士大夫阶层的喜爱,而其它地方戏曲则被看作是“杂调”。直到清代乾隆时期,以“昆山腔”为官腔的格局发生了重大变化,各地方民间戏曲逐渐兴起,各种复合声腔已经形成。在民间,只有小生、小旦、小丑称为“三小”的地方小戏开始萌芽,成为清中叶戏曲潮流中的一大景观[8]28。土家族戏曲正是在这样的环境中发展、兴盛的。比如土家族南戏,它的音乐声腔是在南路声腔(二黄)、北路声腔(西皮)合流的基础上吸收上路声腔(秦腔、梆子)而形成的一系声腔,又以南北杂为主,成为皮黄腔系中的重要剧种。根据我们考证,发现南、北路(二黄、西皮)声腔源于荆河派汉剧,约在清乾隆年间传入土家族地区;上路声腔(秦腔、梆子)约在清嘉庆年间传入土家族地区。高腔是流行于土家族地区的另一地方剧种,最初来源于江西的弋阳腔,后来与本地的佛教音乐、道教音乐、民间音乐等不断融合,逐渐演变成土家族一大剧种。随着土家族社会经济、政治、文化、宗教等与外界的不断交流和发展,土家族戏曲在人们日常生活中占有越来越重要的位置,也为其戏曲音乐发展提供了良好的社会背景和文化基础,同时也给土家族戏曲音乐吸收其它民族戏曲音乐营养提供了契机。

二、土家族土司戏曲音乐特征

1.调式音阶

土家族土司戏曲音乐调式大多数属于不完全的五声调式,在音阶的构成上因地域、剧种的不同而形成各自的特点。

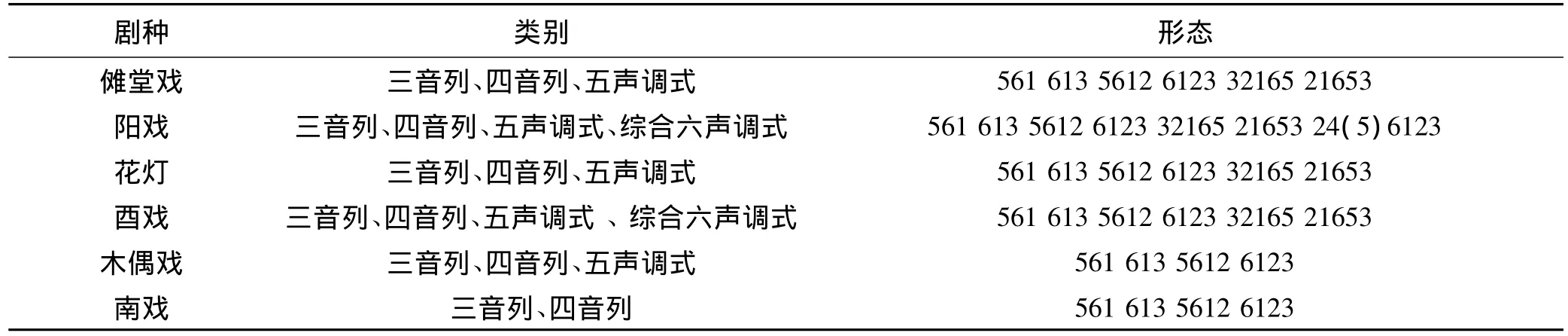

表1 土家族土司戏曲音乐调式音阶结构表

比如土家族傩堂戏、阳戏、花灯等戏曲剧种的调式音阶,一般多为三音列、四音列结构,少数剧种才表现出完全的五声音列结构。土家族土司戏曲音乐调式主要以三、五度结构和四、五度结构为主,有的则是两种调式形态的综合。

以土家族傩堂戏为例,傩堂戏音乐大多数是不完全的调式音阶,基本为三音列、四音列结构,其音阶结构明显地缺宫音或缺角音。如傩堂戏《安猖》唱段:

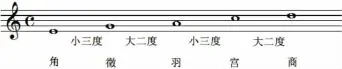

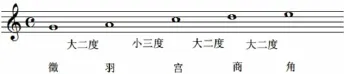

从上例旋律可看出,《安猖》虽然属于羽调式,但实际上是一个不完全的调式骨架,因为缺少角音,又没有大三度结构,因而调性游移,既可以看作是A羽,也可看着为A商,调式形态不明确。明清以来,土家族土司戏曲音乐调式音阶逐渐发展为五声性乐音组织,这种五声性乐音组织是在三声音列、四声音列的基础上发展为宫、商、角、徵、羽五种五声性的调式,分别由不同的五种五声音阶组成,并运用于土家族戏曲音乐之中,如图:

[宫调式]

[商调式]

[角调式]

[徵调式]

[羽调式]

从上图可看出,五声性并不等于五声音阶,而是指音调运行时以音组织的核心“大二度”、“小三度”构成三音组的运行规律[9]45。所以,土家族土司戏曲音乐调式音阶不仅有三音列、四音列、五声音阶的组织形式,也有各种五声性的六声音阶、七声音阶等乐音组织形式。

2.旋律进行

土家族土司戏曲音乐因为融入土家族民歌、鼓舞与宗教音乐,故具有强烈的五声性音列特征,旋律进行以级进、三度小跳为主,间以四度或四度以上的大跳的旋法为主为多,同时出现同音反复或舒而不展,形成一种平稳、怡然自得的旋律走向[10]31。土家族土司戏曲音乐旋律进行有以下几种特殊样式。

(1)级进与连续级进。级进与连续级进在土家族土司戏曲音乐旋律进行中最为常见,无论是傩堂戏、阳戏、花灯戏、木偶戏,还是南戏、柳子戏、文琴戏等,级进的二度音程、三度音程比比皆是。土家族戏曲音乐吸收了本民族和他民族的民歌、歌舞音乐、宗教祭祀音乐、民俗音乐等,旋律音调除了同本民族语言有一定的联系外,主要是由戏曲中角色需要来决定的。比如在傩堂戏中,二度级进和三度以上曲折级进最常见,二度级进为多,二度中又以大二度级进为主。在土家族戏曲音乐旋律发展过程中,旋律多呈下行运动趋势,比较特殊的是,旋律在进行中一直保持着级进势头,乃至越入另一八度,这可能是由人声或乐器的音域造成的一种意欲超越极限的结果。

(2)同音交替与重复。在傩堂戏、阳戏等土家族戏曲的旋律中,以级进式的“同音交替重复”最为普遍,其旋律往往在“同音重复”中得到引申。如土家族傩堂戏中《高傩·打路》旋律片段:

在上例旋律中,旋律发展是在三声音列的结构上引申了一个大二度,而且随着旋律的展开,每个音重复的次数也就越多,“6 6”、“11”、“22”、“33”这种同音连缀在一起的旋律结构形式,是连续交替出现的,先出现的音起着引申旋律向前推进作用,后出现的是对前面音的肯定,起到稳定音作用。土家族土司戏曲音乐旋律主要是靠唱腔中的相同音乐旋律的变化或重复,在戏曲音乐唱腔的内部突出交替和重复。在如傩堂戏等戏曲音乐中,以级进式的“同音交替重复”较为常见,一般在这类戏曲的前半部分唱腔中出现较多,这也正是因为整个戏曲表演中运用仪式音乐素材有所不同。有专家认为,傩戏唱腔音乐与土家族“摆手歌”一样,重点强调调式主音,这就是它与本地区其它音乐在结构、色彩上的区别[11]473。土家族戏曲旋律的发展离不开“同音交替重复”这一重要表现手法,但土家族戏曲音乐旋律重复、变化手段又是多样的,乐句变化重复、乐段变化重复都是发展旋律、扩充声腔的手段[12]。

(3)二、三声音列序进。二声音列、三声音列序进是土家族土司戏曲音乐旋律进行最基本的运行方式,它依次向高、向低的序进形态,以及回旋形态都较为常见。二、三声音列序进是土家族戏曲音乐旋律发展的基本手法,在某种程度上表现出比较单纯的形态特征。二声音列、三声音列旋律具有典型的生活化特点,表现土家族乐观向上的生活情趣,它受到土家族语言的影响,是对土家族语言声调的一种美化。如民间傩戏中《白旗》唱段:

从以上旋律可看出,《白旗》明显具有“三音列”特征,其唱腔平稳,节奏起伏性较弱,在节奏上既有松、紧的对比变化,行腔时又有“级进”和“跳进”相互结合,听起来平和自然。

3.曲式结构

土家族土司戏曲音乐曲式结构复杂多样,可分为单曲体结构与联曲体结构。单曲体,有时稳定,有时又比较自由。在联曲体中,乐句经过重复变化而形成多句体乐段,且呈现多种形态。土家族土司戏曲音乐的单曲体结构形式有:单句体、双句体、三句体、四句体、五句体和多句体,其中以双句体为最多。联曲体结构又是在单曲体的形式上发展起来的,单曲体通常是指由一个乐句组成的乐段,联曲体以单曲体为基础,不断循环往复,而乐句与乐句之间都有乐器衔接,既起到伴奏作用,又起到过渡、充实、调节、帮腔等作用。如《阳戏》中《小姑贤》王氏(旦)唱的《金钱调》:

阳戏《小姑贤》中的金钱调,用锣鼓作引子,前奏三小节就是第一乐句的变化重复,然后又有两小节间奏;第二乐句有三小节,紧接着又是四小节间奏,间奏紧紧模仿着主题;第三句是转句,有三小节,后跟有两小节间奏,第四局结束。它是典型的一段体结构,起、承、转、合分明,结构为:引子(锣鼓2小节)……前奏(3小节)……起a(3小节)……间奏(2小节)……承b(3小节)……间奏(4小节)……转c(3小节)……间奏(2小节)……合d(3小节)。

我们按习惯把单句体用A表示,那么双句体、四句体、多句体结构可以表示如下:双句体:A(领)+A(和);A(领)+A1(和);四句体:A(领)+A1(和)+A1(领)+A2(和);多句体:A(领)+A1(和)+A(领)+A2(和)+A(领)+A3(和)+A(领)+A4(和)+……

4.唱腔

土家族土司戏曲音乐很具有特点,各种戏曲种类相互影响,相互吸收,演出形式大多数与宗教祭祀活动有关,并且融入一体。土家族土司戏曲唱腔音乐比较丰富,它们融合了本民族和他民族的民间歌曲、民间歌舞音乐、民间宗教音乐、民间特色器乐,除了傩堂戏唱腔用唢呐伴奏之外,其余大多数为锣鼓伴奏的清唱一启众和,气氛热烈,民族特色浓厚。如湖北鹤峰地区流行的傩愿戏,是一套完整的祭仪,有24堂法事。鹤峰傩愿戏音乐无管弦只用锣鼓间奏,也称打锣板。打锣板唱腔分为三类:其一,法师腔。法师腔由掌坛师演唱,掌坛师主持祭坛仪式,演唱时不断舞动司刀、令牌,吹响牛角,声腔的高音区沉长,有一特殊腔韵贯穿,爆破音强烈。其二,祭戏腔。祭戏腔是祭祀仪式“正八出”中被请进傩坛的各位神仙的唱腔[13]173。表演时,这些“神”由人化装扮演,分为生、旦、净、丑。演唱时,由于受到当地语言的影响,真假声结合成了一种特殊的韵味风格。其三,正戏腔。正戏腔是鹤峰傩愿戏的主要唱腔,是祭戏腔与当地民歌唱腔的融合,但又与祭戏腔有所区别。正戏腔按照角色行当分为生、旦、净、丑,一般以上下句的反复构成段落,乐止音为“6”或“2”。音域约在五度至十一度之间,无管弦伴奏,无固定音高。表演时,演唱者用呐喊式发声方式,在用嗓和润腔上形成了声音高亢、音量强大,富有穿透力的演唱特点。

在湘西土家族地区,傩戏唱腔最有特色,其唱腔有十三腔:桃花拜柳、慢三眼、滴水、四平调、辰河、三黄散、悲哀、二黄原、二黄、三黄快、喜乐、倒数、猛虎等。有九板式:双凤朝阳、三击鼓、扑灯娥、单夹双、豹子头、凤点头、朝金殿、双拍翅、三锤锣等。湘西土家族傩戏唱腔突出的特点就是呼应,其“头、腹、尾”的三部结构形式也就是在呼应原则的基础上发展起来的。一目戏有长有短,唱腔结构也有所不同,唱词长短因唱腔和剧情而定,唱腔曲词在结构上多有重复。

土家族阳戏的唱腔因流行地域不同也有不同特点,其唱腔体系结构还是属于民歌体系,按唱腔结构特征分为正调和小调两大类。正调是土家族阳戏运用最多的一个调群,主要包括正宫调、蛤蟆赶调、金钱调、悦调、阴调、潼关调、小丑调以及由正宫调繁衍出来的正宫二流、正宫三流、导板、叫喊、哀子等板式,正调一般由上下两句唱腔和相应的两个调门组成,依字行腔、反复演唱。小调在土家族阳戏唱腔中占有一定的地位,演唱方法保留了土家族民歌的特点,民风淳朴,生活气息浓厚。小调唱腔音乐较为固定,但唱词变化灵活。

土家族土司戏曲音乐中的唱腔手法比较单一,唱腔具有多元、兼容、独特的艺术个性和民族特质,在演唱方式上有一些模式化特征,有自己唱腔结构组合原则。这样,土家族土司戏曲唱腔结构既保留了原素材的风格和结构形式,又有创新的因素,它使土家族土司戏曲唱腔更富有严密的逻辑性和有规律的音乐组织形式。

[1]熊晓辉.湘西历史与文化[M].北京:民族出版社,2008.

[2]彭继宽,姚纪彭.土家族文学史[M].长沙:湖南文艺出版社,1989.

[3]赵书峰,刘能朴.湘西土家族梯玛神歌调查研究综述[J].中国音乐,2007(1).

[4]思南县政协.思南县文史资料:第九辑[M].1985.

[5]熊晓辉.清代改土归流时期汉文化对土家族音乐活动的影响[J].音乐探索,2011(6).

[6](晋)常 璩.华阳国志校注图补[M].任乃强,校注.上海:上海古籍出版社,1987.

[7]张永安.巴渝戏剧舞乐[M].重庆:重庆出版社,2004.

[8]陈伦旺.土家族地区戏曲兴盛的文化艺术背景[J].湖北民族学院学报:哲学社会科学版,2007(3).

[9]田世高.土家族音乐形态论[J].天津音乐学院学报(天籁),2003(1).

[10]熊晓辉.湘西土家族民歌旋法探微[J].民族音乐,2009(1).

[11]张子伟.中国傩[M].长沙:湖南师范大学出版社,1994.

[12]胡 萍,蔡清万.武陵地区非物质文化遗产及其文献集成[M].北京:民族出版社,2008.

[13]刘冰清,彭林绪.土家摆手的地域性差异[J].中南民族大学报:人文社会科学版,2011(6).