寻踪觅影为哪般:卫星导航定位技术在野生动物保护中的应用

徐菁 (北京空间科技信息研究所)

生动物佩戴卫星定位项圈

当你观看电视中播放的动物世界节目时,你可能注意到这样的镜头:动物研究人员为某种野生动物戴上一种特制的项圈,然后把它们放归大自然。可别小瞧这个项圈,它是利用卫星导航定位技术研制的卫星定位项圈(或称“卫星定位跟踪器”),在野生动物保护中正发挥着非常重要的作用。

1 小项圈的大作用

随着导航卫星的出现,给野生动物戴上卫星定位项圈来进行跟踪与研究,就像是为动物学家们安上了一双“千里眼”,它具有覆盖范围广、精度高的优势,不受时间、地点、气候、地理环境等限制,无论被跟踪的动物生活环境多么险峻,行为多么隐蔽,卫星定位项圈基本上不会受到影响。这种跟踪手段在为动物学家们提供有用研究数据的同时,还不会对野生动物及其生存环境造成损害,既能达到原位监测的目的,又不妨碍野生动物活动的自由度,从而实现了远程原位监测的效果,也克服了动物学家实地科学考察难度,减轻了工作强度。

利用卫星导航定位技术研制的卫星定位项圈主要由两部分组成:一是导航卫星接收器,能实时获取动物的位置、速度和时间信息;二是无线电发射器,能将导航卫星接收器和动物数据采集器的数据发送给地面接收设备。有的动物跟踪器上还集成了动物数据采集器,用于采集动物学家们关心的动物相关数据,包括动物的心跳、体温,以及动物所处环境的温度、湿度等。卫星定位项圈一般都具有定时自动脱落功能,这样既能够不影响野生动物的生长发育,又有利于研究人员回收数据。

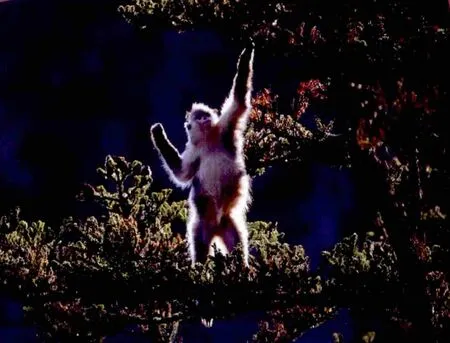

云南老君山滇金丝猴

回收卫星定位项圈数据的方式有三种:第一种是项圈将整个跟踪过程获得的信息存储起来,待跟踪过程结束之后,研究人员取出这些信息,并输入计算机,然后运行预先编好的程序就能得到他们想知道的有关数据。第二种是项圈存储信息后,每隔一段时间,研究人员到发射器信号覆盖区内接收,实现定时回传。第三种是项圈将获取的信息立即发送给研究人员携带的地面接收设备,从而实现实时回传。

现在,卫星导航定位技术已成为人类研究野生动物,保护地球生物多样化的有效手段,广泛应用于野生动物保护领域,天上的候鸟,陆地上的濒危动物如大熊猫、金丝猴、雪豹、北极狼、野生骆驼等,尤其是在研究野生动物群体迁徙行为方面,更是重要的研究手段。

2 行踪不定的滇金丝猴—原始森林里的追踪

金丝猴是中国特有的珍贵动物,目前只有约3000只,主要生活在四川、陕西、贵州、云南、西藏等人类很难接近的原始森林和高山峡谷中。实地研究金丝猴的最大难点就在于发现它们和对它们进行跟踪观察。而采用卫星定位技术这种高科技手段成为突破这一难点的根本途径。

2003年12月,中科院动物研究所实施了老君山滇金丝猴考察项目,这是滇金丝猴的保护行动当中最重要的活动之一,根本目标是进一步弄清滇金丝猴的保护需求, 使科学家的保护行动更具针对性。这次考察中最关键的一个环节就是在云南老君山上首次利用卫星定位技术跟踪滇金丝猴群,对这些可爱好动的金丝猴进行了行为生态学研究,这也是我国动物专家第一次在陆生林栖野生动物上使用卫星导航定位技术。

2003年12月17日,研究人员终于在老君山的一个沟谷里发现了猴群,并成功抓到了4只滇金丝猴。研究人员赶紧为其中的两只成年公猴分别戴上了质量为700g的卫星定位项圈,这种项圈具有自动脱落功能,能最大限度地保护动物的自由生活。这两个项圈还有所区别:一个只能通过无线电进行跟踪,可以每天定时多次记录猴子或猴群的地理空间数据,并存储在项圈上,工作10个月后便自动脱落,因此必须经回收才能把数据下载下来;另一个具有无线电跟踪和卫星定位两种功能, 能定时把项圈所记录的地理空间数据传给研究人员,它可以连续工作两年。

通过导航卫星对滇金丝猴的跟踪定位,获取了各种空间数据,使研究人员初步了解到所跟踪的滇金丝猴群的约70m2活动范围的准确位置。同时,这些数据在已经初步建立起来的老君山地区信息管理平台上集成和分析,使科学家能够掌握滇金丝猴活动习性和栖息地利用规律,从而为制定针对性保护和管理计划提供切实可靠的依据。这在我国陆生林栖野生动物研究、保护和管理历史上写下了新的篇章。

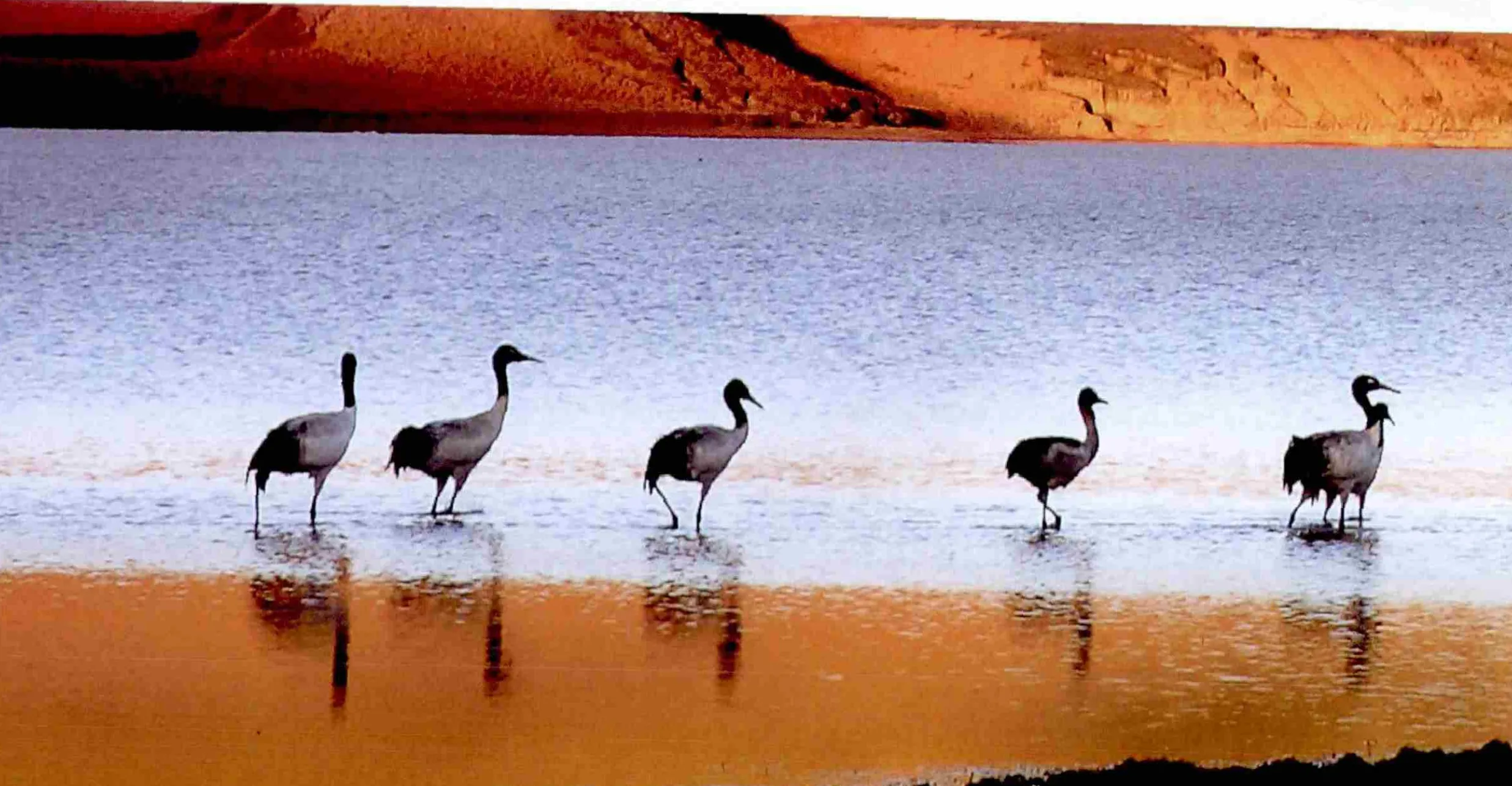

3 与黑颈鹤同行—空中迁徙的追踪

黑颈鹤生活在青藏高原和与之临近的云贵高原之间海拔2200~5000m,且常年低温、气候寒冷的地区。每年夏季,黑颈鹤在高纬度的青藏高原繁殖,冬天就到低纬度的云贵高原越冬。出壳后的幼鸟在4个月内就必须完成从成长到迁飞的适应过程,否则就会被自然淘汰。黑颈鹤如何适应严酷环境下的迁徙,自然就成了一个让鸟类学家迫切想了解的问题。

2005年春季,中国科学院昆明动物研究所与国际鹤类基金会、云南省林业厅、国家林业局鸟类环志中心和云南师范大学一起,在云南省大山包黑颈鹤国家级自然保护区进行了黑颈鹤的卫星跟踪和社区环境教育研究,这是我国科学家首次利用卫星导航定位技术进行候鸟迁徙的研究。研究人员在黑颈鹤的背上安装了质量为70g的卫星定位跟踪器,它能将所在地点的经纬度、海拔高度等信息传给鸟类学家,鸟类学家们通过监测整个迁徙季节黑颈鹤位置的变化,就能了解到黑颈鹤的迁徙路线状况,比如在哪些地点停留,停留的时间等。最后,结合黑颈鹤的生物学资料,就可以确定它们的越冬区域、中途停留地点和繁殖区域等生态学信息。

2005年4月4、6、9和30日,带有卫星定位跟踪器的4只黑颈鹤先后迁离大山包。根据卫星定位跟踪器传回的数据判断,黑颈鹤选择了从昭通飞过金沙江,在四川境内的金阳县略作停留,然后直上美姑县,经汉源县后,穿越四川中部的城市区到达阿坝藏族羌族自治州的繁殖地的迁徙路线。在迁徙过程中,有两只黑颈鹤的信号在汉源县消失,另外两只飞到了阿坝州的若尔盖湿地,并一直在若尔盖湿地内活动且保持相对稳定。

安装在鸟背上的卫星定位跟踪器

2005年5月底到6月,研究人员沿着卫星跟踪的黑颈鹤迁徙路线进行了实地考察,获得了大量第一手资料,为我国鹤类保护行动计划的制订提供了依据。现在,卫星跟踪黑颈鹤的迁徙研究仍在继续,研究人员希望能够了解整个黑颈鹤越冬种群的迁徙,并制订黑颈鹤种群的保护计划,从而唤起更多人对黑颈鹤的关注与保护!

大山包自然保护区里的黑颈鹤

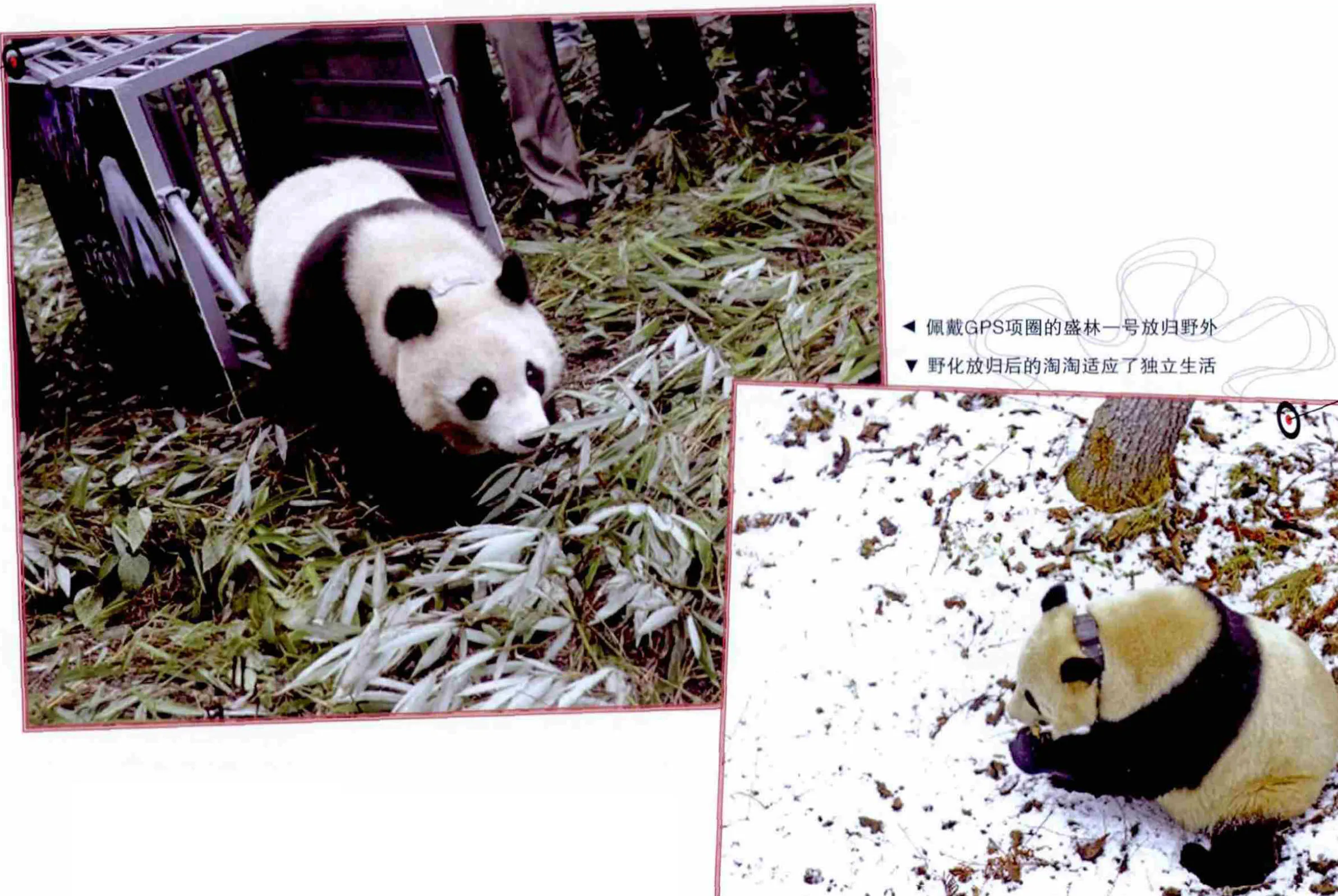

4 国宝大熊猫放归之路—野化放归实验的追踪

2005年8月8日,戴着GPS定位项圈的大熊猫盛林一号走出笼子,被放归到都江堰龙溪虹口国家自然保护区。盛林一号是世界上第一只佩戴GPS定位项圈的野生大熊猫,它的放归标志着我国大熊猫研究工作从注重人工圈养到注重野外放归实验的开始。

放归后,为了让已受过惊吓的盛林一号尽快建立自己的巢域,同时避免人为的干扰导致获得的数据资料失去价值,工作人员每天都通过无线电和卫星定位系统对大熊猫的行踪进行跟踪,但并没有接近这只野生大熊猫。通过对盛林一号跟踪获得的数据,有助于科学家进一步了解和掌握大熊猫野外生活习性和活动规律,对加快我国实施人工圈养大熊猫野化放归的目标提供良好的借鉴和经验积累。

2005年10月,在盛林一号放归两个月后,一支由动物学家和当地林业保护人员组成的30多人的科考队对盛林一号的放归地——400m2的龙溪虹口自然保护区展开调查。根据GPS定位项圈1年多来发回的跟踪数据和科考队的实地考察结果表明,大熊猫盛林一号在野外生活得很好,已经融入大熊猫种群,并有可能发生了交配。

2006年4月28日,在四川卧龙自然保护区出生的圈养大熊猫祥祥,经过了近3年的野化训练之后,佩戴着GPS定位项圈从圈养场走了出去。这是一次史无前例的实验,世界上第一只经野化训练的圈养大熊猫祥祥进入了完全野化放归研究阶段,独自面对自然界的挑战。研究人员通过祥祥佩戴的GPS定位项圈,并结合无线电信号跟踪监测祥祥活动状况,定期较近距离直接观察祥祥的行为和健康状况,对它栖息地选择、采食规律及种内种间交流等进行了进一步的放归研究。

2007年1月7日,祥祥佩戴的GPS项圈信号很微弱,不久信号消失,科研人员推测GPS项圈出现了问题。经过1个多月的搜寻,2月19日下午,搜寻人员终于在茫茫大雪覆盖下的“转经沟”雪地上发现了祥祥的尸体,GPS项圈已损坏。研究人员从祥祥的解剖结果推测,祥祥与野生大熊猫发生过打斗,在慌忙逃逸过程中曾经从高处摔落,祥祥终因严重内外伤痛、惊恐、衰弱导致休克、死亡。

对于盛林一号和祥祥这两只大熊猫野化放归“一生一死”的结果,大熊猫研究专家分析认为,大熊猫在野外的生活习性是“天马行空”,独来独往,不是群居性动物。盛林一号熟悉野外生存规律,它很懂“规矩”,能够很快融入放归地大熊猫种群,生活乐逍遥;然而,圈养大熊猫祥祥因为“不懂事”,侵犯了别的大熊猫领地,最终没能生存下来。

“只有回归野外,大熊猫才能摆脱濒危境地。”大熊猫野化放归之路不会因挫折而终止。在祥祥意外死亡5年之后,淘淘成为第二只野化放归的圈养大熊猫。

2012年10月11日,大熊猫淘淘从四川卧龙启程,前往放归地雅安石棉县栗子坪自然保护区。放归之前,中国保护大熊猫研究中心给淘淘体内注入了液体芯片,并戴上了GPS定位项圈,意味着淘淘拥有了全世界唯一的身份证。淘淘的GPS项圈有65cm长,项圈必须有一定的宽松度,不能影响淘淘的呼吸、活动和生长发育,同时又不能掉下来。给淘淘佩戴的项圈质量500g,而当时淘淘的体重是40kg,项圈相当于体重的1/80,这是目前大熊猫戴过的最小的GPS定位项圈。在GPS定位项圈上有个自动脱落装置,几个月之后这个项圈会自动脱落,从而不影响淘淘的生长发育。

在淘淘野化放归后不久,研究工作组根据GPS定位项圈发回的数据进行不定期的实地跟踪监测。到2013年5月,大熊猫淘淘已回归大自然7个月,中国保护大熊猫研究中心向媒体公布,淘淘已能适应野外生存,可以和野生大熊猫正常接触交流。

未来,将有越来越多的圈养大熊猫沿着淘淘的足迹前进,回归自然家园。中国保护大熊猫的目标不仅是要让圈养大熊猫放归自然,存活下来,而且还能够建立自己稳定的巢域,逐渐融入野生大熊猫的核心社会,并最终繁育后代。总之,就是要实现大熊猫个体放归、种群放归、繁殖野生种群。

5 “北斗”项圈结缘藏羚羊—试揭藏羚羊迁徙现象之谜

在青藏高原,以羌塘为中心,南至拉萨以北,北至昆仑山,东至西藏昌都地区北部和青海西南部,西至中印边界的高山草原、草甸和高寒荒漠上,繁衍生息着中国重要珍稀物种之一,国家一级保护动物—藏羚羊,青藏高原的生命精灵。

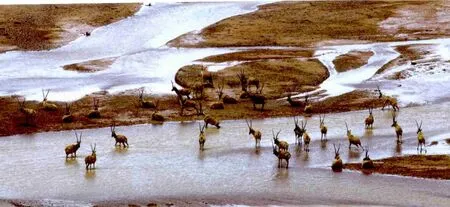

藏羚羊夏季大迁徙、非洲角马大迁徙和北极驯鹿大迁徙是全球最为壮观的三种有蹄类动物大迁徙,但是它们有着本质不同。角马和驯鹿大迁徙都是雌雄并进举家全迁的,引发这两种动物迁徙的最直接动因是为了寻找利己的气候和更好的植被;而藏羚羊大迁徙则纯粹是由母藏羚羊赶往产羔地产羔而引发的。

每年5月开始,怀孕的母藏羚羊会陆续跋涉数百千米甚至上千千米,到产崽地—乌兰乌拉湖、卓乃湖、可可西里湖和太阳湖等地产崽,然后到了7月,再带着新生的小藏羚羊回到栖息地。藏羚羊为什么要跋山涉水去繁育它们的后代?迁徙的目的何在?至今,这种古老而原始的迁徙现象在国内外动物学研究中仍然是不解之谜。

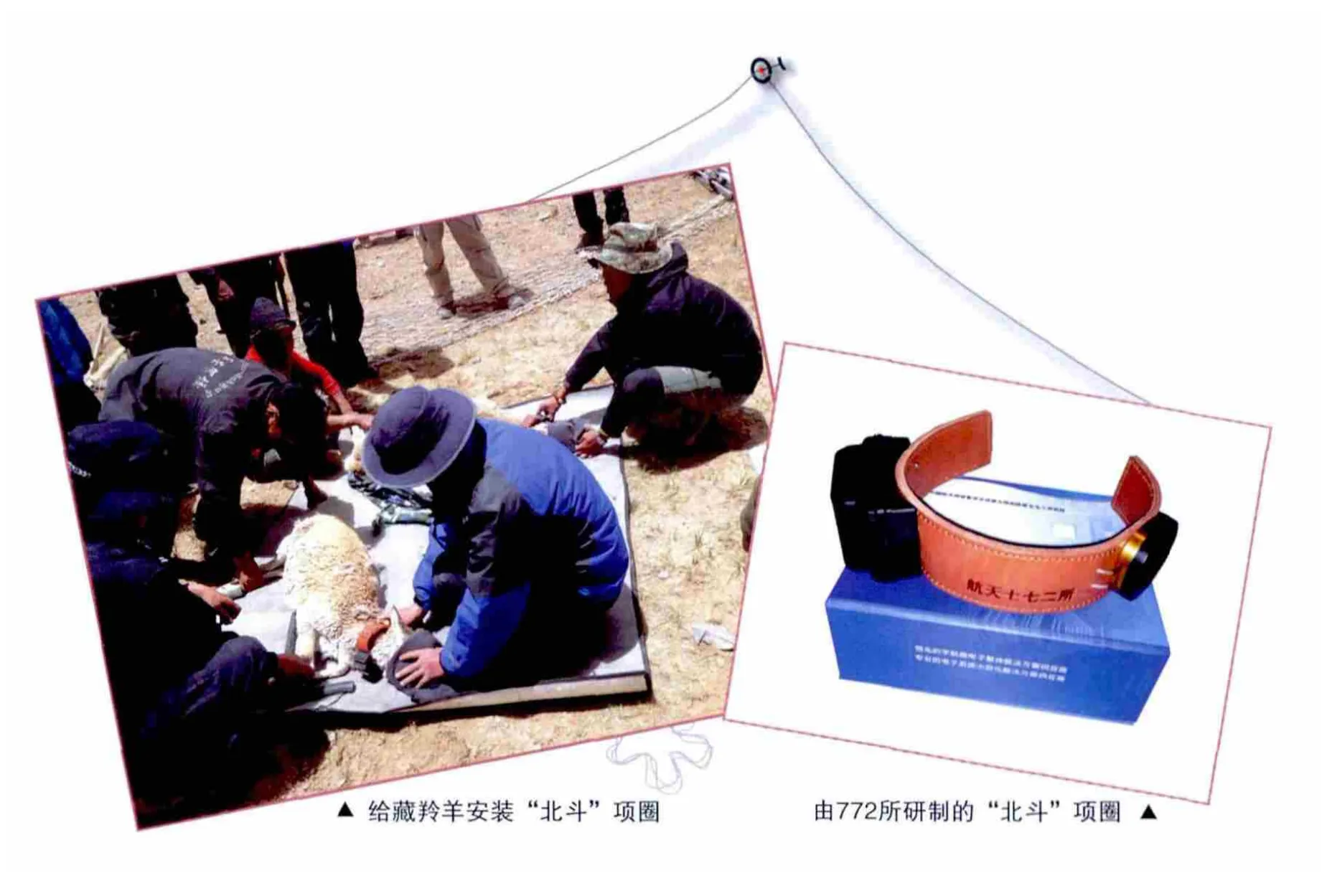

从2013年6月开始,国家林业局、西北濒危动物研究所、中科院西北高原生物研究所、中国航天科技集团九院772所组成的科考队与中央电视台记者一起深入青藏高原,开展了“我们与藏羚羊”科考行动。科考队兵分两路,分赴青海可可西里卓乃湖和西藏羌塘中部,卓乃湖科考重点是产崽数量监控,周边环境考察;而西藏羌塘地区的科考重点是为不同地区的藏羚羊种群佩戴数个卫星定位项圈,进一步了解和研究西藏境内藏羚羊的迁徙规律、时间和路径,为今后藏羚羊的保护与管理提供科学依据。

挂在藏羚羊脖颈的项圈由中国航天科技集团公司九院772所自主研发。这些项圈利用我国“北斗”卫星导航系统定位和短信服务,采用我国具有自主知识产权的“北斗”基带处理芯片,通过有效的超低功耗系统方案,来实现长时间精确定位、实时监控、追踪记录功能,能够实时传送藏羚羊精确位置。

与GPS项圈相比,“北斗”项圈多了一个“独门秘笈”:向卫星回传短信,发回藏羚羊所处的时间和经纬度等有效信息。这种短信功能已被科研人员设定为定时自动发送的模式,由于短信的发送频次取决于电池的电量,为了尽可能延长“北斗”项圈的使用寿命,信息发送频次被特殊的设定了,也就是在藏羚羊迁徙的3个月时间里,“北斗”项圈可以在早上7:00到晚上8:00之间,每隔1.5h回传一次数据,每天最多可以发送10次,从而能够大大提高藏羚羊科考的有效性和准确性。而在藏羚羊活动不频繁的其他季节,每天发送1次。这样的话,“北斗”项圈的电池电量至少能够维持18个月以上,以保证科考人员获得更多的信息,从而能够对藏羚羊的整个迁徙路线进行完整的跟踪。

考虑到藏羚羊的生活习性,这次为它们设计的“北斗”项圈特意采用了柔软的皮质脖套,质量还不到500g。同时,为了适应青藏高原多变的天气,“北斗”项圈的核心部件全部由耐高温极寒的特殊材质制成,而且还能防水。这是“北斗”卫星导航系统第一次应用于野生动物保护领域,对推动我国自主研制的“北斗”导航芯片产业化应用具有重要意义,同时也使我国对藏羚羊生态环境的保护和研究提升到一个新的高度,为展现我国生态环境保护成果提供数据支持,并在延长“北斗”终端工作时间和高原恶劣环境应用等方面进行有效的技术尝试。

有青藏高原“生命精灵”美誉的藏羚羊

此次科考行动共为8只藏羚羊佩戴上“北斗”定位项圈。2013年6月29日,科考队发现从色吾雪山的几个山谷里出来了50000多只藏羚羊,说明这里是一个重要迁徙通道。几天后的7月6日,科研人员在这里为第一只藏羚羊装上了“北斗”项圈,并把这只藏羚羊幼崽编号为北斗一号,不久,北斗一号上的项圈就首次实现了卫星数据回传。7月7日科研人员再次成功为两只藏羚羊佩戴“北斗”定位项圈,一只亚成体藏羚羊编号为北斗二号,另一只刚刚产崽的成体藏羚羊编号为北斗三号。7月28日,在江爱藏布河周边的藏羚羊迁徙必经之路上,科考人员成功捕捉到一只3岁的藏羚羊,戴上“北斗”定位项圈,取名北斗四号;后来又在另一群藏羚羊中成功捕捉到了一只母藏羚羊,为它戴上了“北斗”定位项圈,取名为北斗五号。8月份,科研人员又先后为3只藏羚羊佩戴了项圈。科研人员之所以对不同发育状态的藏羚羊佩戴“北斗”项圈,是为了使科考更加全面,得到的数据成果更有参考价值,从而为研究藏羚羊的迁徙规律提供依据。

到目前为止,藏羚羊科考行动仍在继续,将一直持续到2014年。届时,藏羚羊迁徙之谜有望揭开,让我们共同期待这一时刻的来临吧!

6 结语

为了人类的生存和发展,动物学家们会在野生动物保护的道路上一直走下去。科学技术的应用使得这条道路越来越平坦,而卫星导航定位技术更是成为了野生动物保护中不可或缺的手段。

以往,我国野生动物保护界基本上采用国外卫星定位项圈,而今,随着我国自主研制的“北斗”卫星导航系统投入运行,“北斗”定位项圈已应用到藏羚羊科考中,其独有的短信功能更是在跟踪野生动物方面凸显优势。相信在不久的将来,我国的“北斗”技术会与更多野生动物结缘,为保护野生动物做出应有的贡献。