基于组态的网络中心机房远程监控系统的设计

祝 虹,吉承平

(扬州职业大学,江苏 扬州 225009)

0 引言

网络中心机房是学校校园网的核心和枢纽,机房内网络设备的运行状况直接影响到学校的教学、科研等各项工作的顺利进行。中心机房内的网络设备是由易受环境条件影响的精密电子设备、机电设备组成,如果机房环境不能满足这些设备的使用要求,就会加速设备元器件及材料的老化,降低设备的可靠性,缩短设备的使用寿命。本文针对网络中心机房对环境需求的特殊性以及机房自身的重要性,设计了基于组态的网络中心机房远程监控系统。

组态源自英文“Configuration”,有配置的含义[1-5],它是运用软件工具对计算机和软件进行配置,达到满足用户使用需求的目的。本文设计的机房监控系统通过对各种参数的组态配置,实现了对中心机房环境参数及各种网络设备的监测、控制,同时通过网络将各种参数发送到监测中心进行显示与存储,使得网管员能快速、及时地对机房中的网络设备进行远程巡检、控制、管理与维护。

1 需求分析

机房测控系统需要实现数据采集、空调自动控制、照明控制、远程监控等功能。

(1)进行机房内温湿度等环境信息和供电电压的数据采集,将采集到的各项参数与预先设定的正常值进行比较,非正常情况下系统报警。

(2)机房内网络设备较多,散热量大,空调需要24小时不间断工作。如果空调发生故障不能制冷,应立即重新启动空调电源,并报警。

(3)从节约能源方面考虑,对机房内的照明灯实现检测和控制。若网管员不在机房,而照明灯没有关闭,可通过远程控制将灯关闭。

(4)系统将采集到的设备状态、环境参数等信息发送到监控中心显示与保存,使得网管员能实时监控机房内发生的各种情况。

2 体系结构

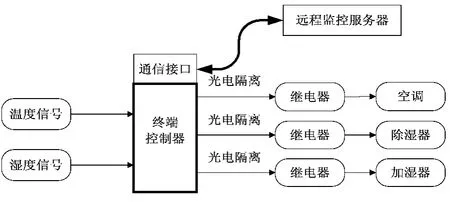

图1 系统结构图

系统结构设计如图1所示,监控系统分为监控服务器和测控终端两部分。监控服务器放置在网络中心机房内,负责收集机房内的环境参数、设备状态参数等,将收集到的参数以数字、曲线图等形式显示,并将信息存入数据库备查;测控终端包括控制器硬件及相应的测控软件。在机房内设置些采集点,负责采集机房的温湿度等参数,将采集结果显示在液晶上,并将测量参数与预先设定的值(温度预设为18℃ ~22℃,湿度预设为50% ~60%)进行比较,如果测到的参数值超出预设范围,进行声光报警,自动控制相应的受控设备进行处理、改善,使其回归到正常范围,并将采集到的各项参数发送到监控中心,显示和存储。

3 硬件选择与接口电路设计

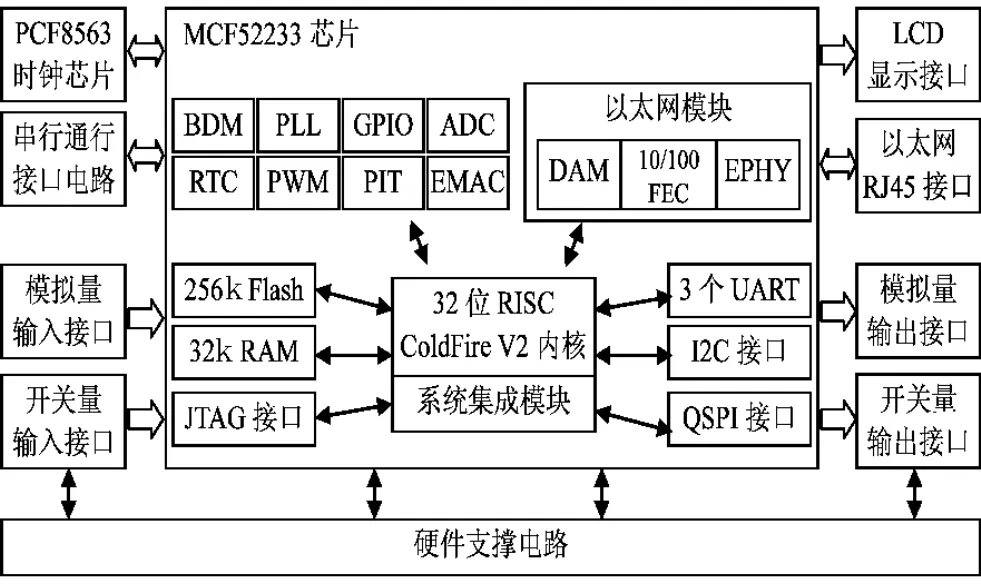

本监控系统的测控硬件平台的核心采用了Freescale公司的微控制器MCF52233(60MHz),它的内核集成了ColdFire V2版本,片内有32kB的SRAM和256kB的Flash,是一款适合解决终端以太网应用的微控制器[6-9]。测控系统的硬件电路包括核心板电路设计、扩展板电路设计、温度控制电路设计、湿度控制电路设计、开关量输入输出模块、MCF52233以太网接口设计等。限于篇幅,本文详细介绍温、湿度电路的设计。系统的硬件总体设计框图如图2所示。

图2 系统的硬件框图

3.1 温度监控电路设计

温度正常是确保机房内各类网络设备正常工作的重要物理参数之一,且远程、网络化采集温度并报警是现代化机房发展的一个必然趋势。在温度电路设计时,考虑到Pt100铂热电阻,它的阻值与温度的变化成正比,且Pt100阻值测量范围可达-200℃ ~+850℃之间,最大非线性偏差仅小于0.5℃,Pt100符合系统温度采集需求。系统室温测量选用了Pt100铂电阻型温度传感器。

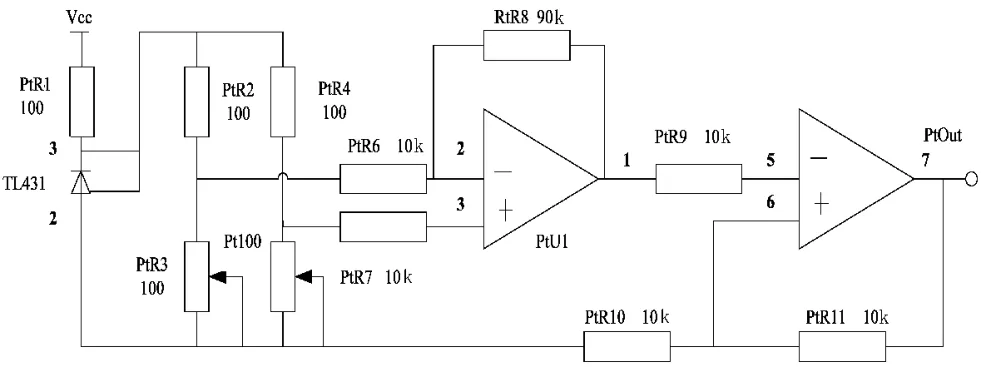

图3 温度接口电路

温度控制电路设计如图3所示。测控设备的模拟量接口采用了5V电压信号输入,传感器测量电桥由PtR2、PtR3、PtR4与Pt100组成,为了保证电桥输出稳定的电压信号,可调分流基准源(TL431)将电桥的输入电压稳定在2.5V。测控终端设备的模拟量接口输入信号的获取,是通过从电桥获取差分信号,再经过两级运放放大后得到。放大电路的运算放大器采用了LM324。为了避免由于单极放大倍数过高带来的非线性差,放大电路采用了两级放大:前级放大约为8倍,后级放大约为2倍。运放的差分电压信号可以通过调节电阻PtR3进行调整。当环境温度上升时,Pt100阻值变大,输入放大电路的差分信号变大,接口电路的输出电压对应升高,如果温度升高范围超出正常值,系统报警。

3.2 湿度监控电路设计

目前,测量湿度的方法主要有:干湿球测湿法和电子式湿度传感器测湿法。由于电子式湿度传感器的测量准确度达到2% ~3%RH,系统采用了HS1101湿敏电容组成的电子式湿度测试电路。

HS1101湿敏电容器件具有快速反应时间、长时间饱和下快速脱湿、高可靠性与长时间稳定性等特点,接口控制电路设计如图4所示。系统采用12VDC供电,将HS1101置于运算放大器与电阻和电容组成的桥式振荡电路中,通过调节HumR2可调整放大器的输出电压,实现调零;由振荡电路产生的正弦波电压信号经过整流、直流放大,再经A/D转换为易于计算机接收的数字信号。为了降低信号的波动,将HumR3与HumC2形成RC回路。

图4 湿度传感器接口电路

电路设计时,发现采集到的湿度A/D值的波动较大,接入HumC2后A/D值正常;当 HumOut端出现过高电压时,可将HumV反接,可以起到过压保护作用。

4 软件组态配置

系统设计时,需要通过配置若干参数实现机房各参数的远程监控。具体配置参数:输入与输出通道配置参数、网络配置参数、传感器的物理量回归参数、输入与输出控制关系配置参数等[10-14]。监控软件通过配置式组态开发进行相关参数配置,从而实现对具体应用系统需求的满足。

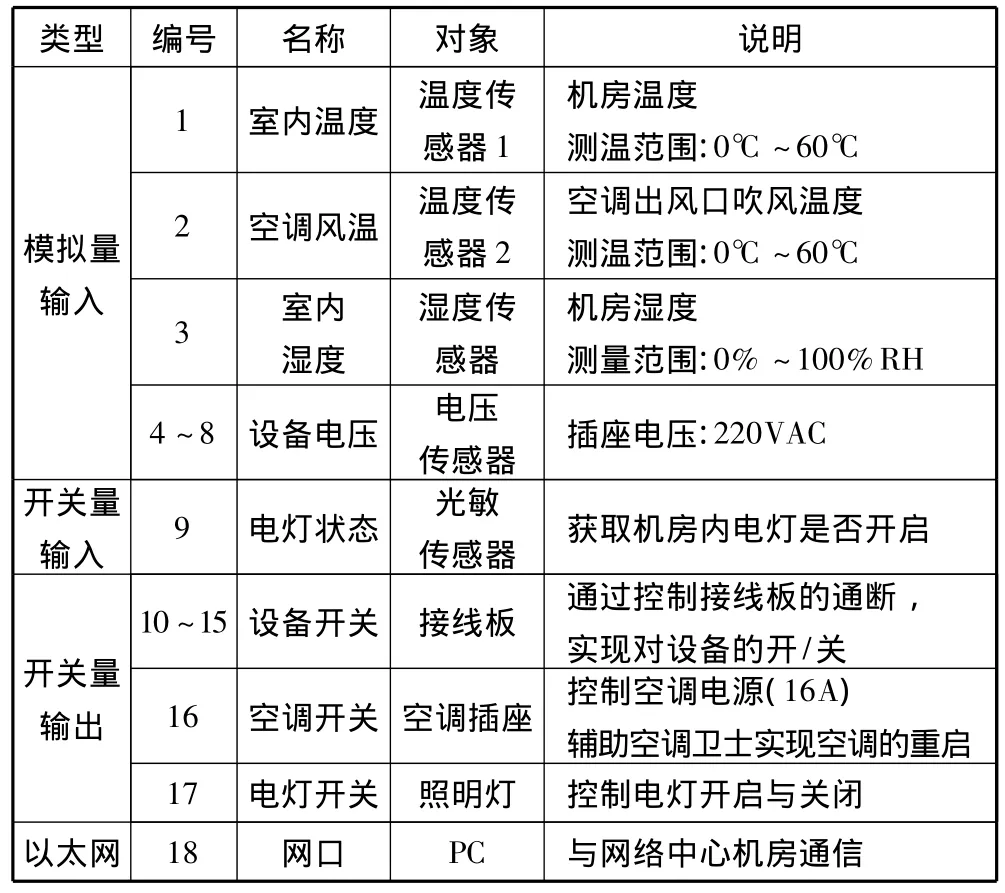

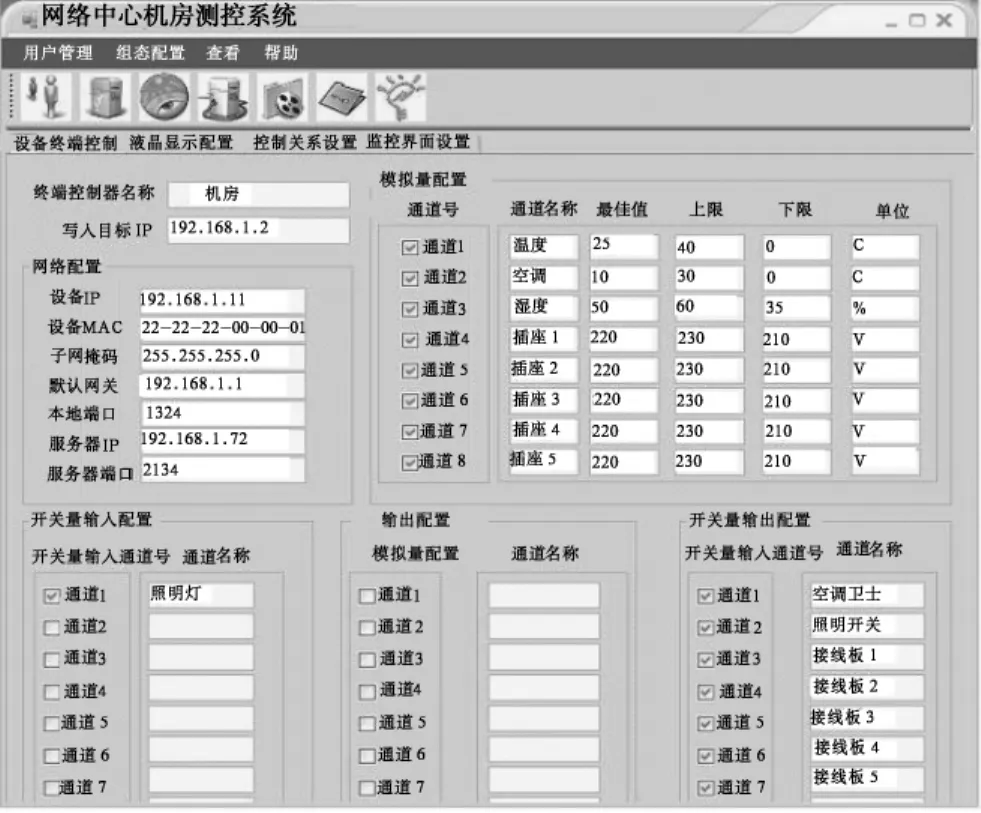

根据输入输出分析表(见表1),对网络参数的配置信息如图5所示。在进行温、湿度输出控制时,当检测到温度超出正常配置的上、下限(22℃ ~18℃),空调卫士电源立即开启,实现空调的开启操作;当检测到湿度超出正常配置的上限(60%),除湿器电源即刻开启,对空气除湿,当湿度低于配置的下限(50%),加湿器电源开启,进行加湿。当需要添加控制器时,只需要点击组态配置菜单中添加模板命令将配置信息存档,以后加载这些配置信息时,直接通过该菜单中的应用模板命令即可。将这些配置好的控制器参数派发到机房,网管员可以通过监控平台软件或IE浏览器实现对机房的远程监控。

表1 系统终端输入输出表

图5 输入输出通道配置

5 难点总结

机房远程监控系统设计涉及硬件的设计与软件的配合,比较复杂。本文解决的主要难点有:

(1)嵌入式系统实现网络化通信,各种网络通信协议对运算速度、存储空间等方面要求较高。目前MCU的软硬件资源上很难运行TCP/IP等标准协议。设计时不能进行网络协议的简单移植,而是需要对它们进行优化与裁剪。

(2)硬件设计时,首先明确系统硬件功能,做好整体规划,其次对每个设计部分单独、逐一分析,最后画出其原理图,并对其进行正确性验证。

(3)系统设计时,为了防止传感器发生偏差,产生错误的输出信号,采用了远程动态在线校准的方法,实现了物理量的回归不依赖所用传感器型号。

6 结束语

本文设计一个基于组态的网络中心机房远程监控系统,并给出具体实现方案。该系统已在本校网络中心成功应用。实践证明,该系统软件人机交互界面友好,能够实时显示现场设备检测到的数据,成功地对机房环境进行实时、准确的监控,有效减少机房管理人员的工作量。该系统及其采用的组态测控方法具有很好的应用推广价值。

[1] 马国华.监控组态软件及其应用[M].北京:清华大学出版社,2001:1-99.

[2] 王亚民,陈青,刘畅生,等.组态软件设计与开发[M].西安:西安电子科技大学出版社,2003:1-88.

[3] 王常力,罗安.分布式控制系统(DCS)设计与应用实例[M].北京:电子工业出版社,2004:89-251.

[4] 马万里,王平,谌震文.基于以太网工厂自动化标准的组态软件设计与开发[J].计算机集成制造系统,2005,11(10):1357-1360,1455.

[5] 赵民正.面向监控的组态软件——技术分析和设计[D].杭州:浙江大学,2002.

[6] Stipanicev D,Marasovic J.Networked embedded greenhouse monitoring and control[C]//Proceedings of 2003 IEEE Conference on Control Applications.2003,2:1350-1355.

[7] Freescale Semiconductor Inc.MCF52235 ColdFire® Integrated Microcontroller-Reference Manual[EB/OL].http://www.freescale.com/files/32bit/doc/ref_manual/MCF52235RM.pdf,2011-03-10.

[8] Bannoura M,Bettelheim R,Soja R,et al.ColdFire Microprocessors and Microcontrollers[M].AMT Publishing,2006.

[9] 舒胜强.基于组态方法的嵌入式以太网测控系统研究与实践[D].苏州:苏州大学,2010.

[10] Harrington Jan L.Ethernet Networking for the Small Office and Professional Home Office[M].Elsevier Science &Technology Books,2007.

[11] Hongtao Yang.Design and implementation of an Internetbased embedded control system[C]//Proceedings of 2003 IEEE Conference on Control Applications.2003,2:1181-1185.

[12] Minh Huynh,Prasant Mohapatra.Metropolitan Ethernet network:A move from LAN to MAN[J].Computer Networks,2007,51(17):4867-4894.

[13] Prieto-Diaz R.Status report:Software reusability[J].IEEE Software,1993,10(3):61-66.

[14] Gacek C.Exploiting domain architecture in software reuse[J].ACM SIGSOFT Software Engineering Notes,1995,20(SI):229-232.