《文心雕龙》对《史记》的引叙和融摄

高林广

(内蒙古师范大学文学院,呼和浩特010022)

《文心雕龙》之《正纬》《明诗》《史传》等二十余个篇目涉及到了对《史记》和司马迁的批评。在这些篇目中,刘勰或评骘《史记》体制之优劣,或论析《史记》内容之得失,或总结太史公的文学成就与贡献,涉及到了文体渊源考辨、作家作品分析、文学创作的原则和方法等许多重大问题。其中,对《史记》的吸纳、征引、借鉴和运用等是《文心雕龙》对《史记》批评的重要内容之一。这包括对《史记》所载有关文学事典、文人事迹、文体实践的借用、化用或直接引用,对司马迁学术观点和学术成就的吸纳和运用,以及对《史记》载录文学作品的征引和品鉴等等。这部分内容在《文心雕龙》中随处可见,不胜枚举。以下,拟从两个方面对《文心雕龙》中的这部分批评材料加以梳理和归纳。

一、对《史记》文人事典、文学文体实践以及学术成就的吸纳和借鉴

先看《论说》中的一段话① 本文所引《文心雕龙》均出自《增订文心雕龙校注》(中华书局2000年版)。:

说之善者,伊尹以论味隆殷,太公以辨钓兴周,及烛武行而纾郑,端木出而存鲁:亦其美也。暨战国争雄,辨士云踊;从横参谋,长短角势;转丸骋其巧辞,飞钳伏其精术;一人之辨,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万之师;六印磊落以佩,五都隐赈而封。至汉定秦楚,辨士弭节,郦君既毙于齐镬,蒯子几入乎汉鼎。虽复陆贾籍甚,张释傅会,杜钦文辨,楼护唇舌,颉颃万乘之阶,抵嘘公卿之席,并顺风以托势,莫能逆波而溯洄矣。[1]247

本段列举了春秋、战国及西汉时期“说”文的杰出之作,并据以分析了“说”体的流变,阐释了“说”体的创作原则。其所列文学事实中,有七处出自《史记》②本文所引《史记》均出自中华书局1959年版。:

其一,“端木出而存鲁”,乃孔子弟子子贡说齐田常勿伐鲁,又说吴救鲁事,载于《史记·仲尼弟子列传》。

其二,“一人之辨,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万之师”,用《史记·平原君虞卿列传》中毛遂之典。平原君赵胜说:“毛先生一至楚,而使赵重于九鼎大吕,毛先生以三寸之舌,强于百万之师。”[2]2368

其三,“六印磊落以佩”,见《史记·苏秦列传》。苏秦曾“佩六国相印”[2]2262,游说六国合纵抗秦。

其四,“五都隐赈而封”,事见《史记·张仪列传》:“秦惠王封仪五邑。”[2]2294

其五,“郦君既毙于齐镬”,乃齐王田广烹郦生事,载《史记·郦食其传》。

其六,“蒯子几入乎汉鼎”,是为汉高祖欲烹蒯通事,载《史记·淮阴侯传》中。

其七,“陆贾籍甚”,见《史记·陆贾传》:“陆生游汉廷公卿间,名誉籍甚。”[2]2701

以上所引《史记》七例,除“陆贾籍甚”外,均有游说之辞存世。当然,多数仅为口舌之辞而非笔墨之言。但不管用哪种方式,均做到了刘勰所讲的“夫说贵抚会,弛张相随”,也在当时的政治和外交事务中发挥了巨大作用,因此才被《史记》所收载。《文心雕龙》大量援引《史记》中的相关事典作为自己的立论依据,这突出显示了刘勰对《史记》的熟稔和重视。

类似的情况还见于《祝盟》:

汉之群祀,肃其旨礼,既总硕儒之仪,亦参方士之术。

周衰屡盟,以及要契,始之以曹沫,终之以毛遂。及秦昭盟夷,设黄龙之诅;汉祖建侯,定山河之誓。[1]123

前一则谈汉代祝文的新变化,其关乎《史记》者有二:一是“总硕儒之仪”,据《史记·封禅书》,汉武帝曾与“诸生议封禅”;二是“参方士之术”,《史记·封禅书》说:“天子既闻公孙卿及方士之言……颇采儒术以文之。”这两种情形在《汉书·郊祀志》中也有记载。由于采纳了儒生的建议,也参用了方士的法术,因此汉代的祭祀之礼出现了新的变化。其重要表现是把灾祸移到臣民身上和利用童子驱鬼逐疫。这是祝之流弊,刘勰是持批评态度的。

后一则陈述战国秦汉时的结盟情况,其源于《史记》之记载者又有三,一为曹沫事,一为毛遂事,一为高祖刘邦事。《史记·刺客列传》载,曹沫领兵与齐国打仗,三战三败,在鲁国应许献地求和的盟会上,“曹沫执匕首劫齐桓公”,迫使齐桓公答应退还齐国已占领的鲁国土地。又据《史记·平原君虞卿列传》,公元前258年,秦兵围困赵都邯郸,平原君带毛遂等二十人去楚国求救。因长时间谈判未决,毛遂便按剑而上,要挟楚王说:“今十步之内,王不得恃楚国之众也,王之命县(悬)于遂手。”[2]2367迫使楚王订立合纵之盟,出兵救赵。刘勰引叙《史记》之相关记载,意欲说明战国盟誓中有用到威胁、要挟手段者,这与刘勰“夫盟之大体,必序危机,奖忠孝,共存亡,戮心力,祈幽灵以取鉴,指九天以为正,感激以立诚,切至以敷辞”的要求显然不相符合。刘邦事见《史记·高祖功臣侯者年表》,汉高祖刘邦《封爵誓》中有“使河如带,泰山若厉”句,刘勰所谓“汉祖建侯,定山河之誓”,即指此。

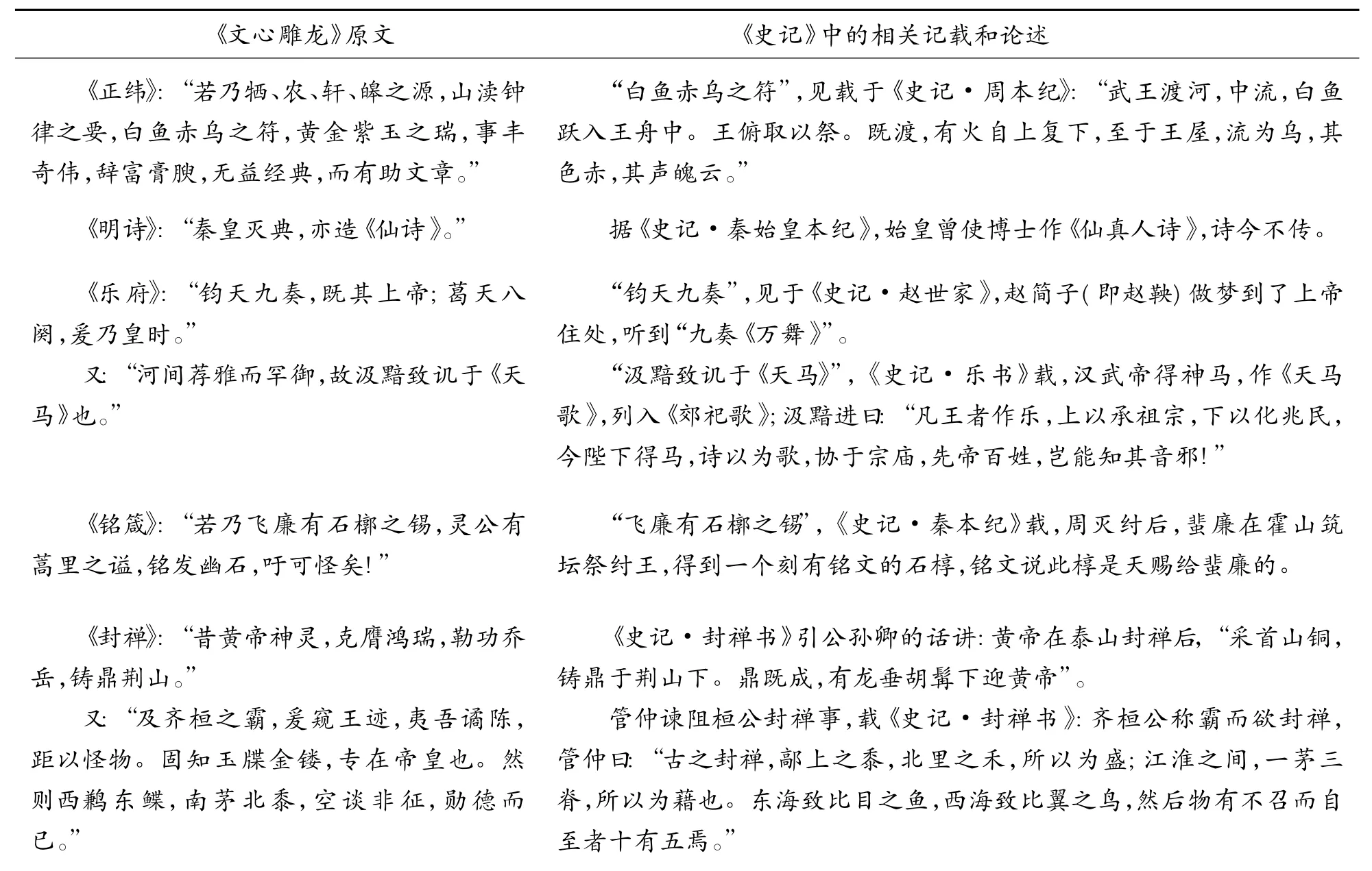

除上述所论列外,散见于《文心雕龙》中类似的引叙和运用还有很多,兹撮其要者,表叙如下(见表1):

表1 《文心雕龙》引叙《史记》事典、语辞例表

《奏启》:“秦始立奏,而法家少文。观王绾之奏勋德,辞质而义近;李斯之奏骊山,事略而意径:政无膏润,形于篇章矣。”又:“晁错受《书》,还上‘便宜’。后代‘便宜’,多附封事,慎机密也。”《书记》:“簿者,圃也。草木区别,文书类聚;张汤、李广,为吏所簿,别情伪也。”又:“符者,孚也 。征召防伪,事资中孚;三代玉瑞,汉世金竹,末代从省,易以书翰矣。”《风骨》:“相如赋仙,气号凌云,蔚为辞宗,乃其风力遒也。”《情采》:“夫桃李不言而成蹊,有实存也;男子树兰而不芳,无其情也。”《议对》:“及赵灵胡服,而季父争论,商鞅变法,而甘龙交辨:虽宪章无算,而同异足观。”又:“若贾谊之遍代诸生,可谓捷于议也。”又:“安国之辨匈奴。”“王绾之奏勋德”,见于《史记·秦始皇本纪》:秦初,王绾曾与冯劫、李斯等共议帝号,称颂秦始皇统一天下之功,中曰:“自上古以来未尝有,五帝所不及。”“晁错受《书》,还上‘便宜’”事,载《史记·晁错传》:“孝文帝时,天下无治《尚书》者,独闻济南伏生,故秦博士治《尚书》;年九十余,老不可征,乃诏太常使人往受之。太常遣错受《尚书》伏生所。还,因上便宜事,以《书》称说。”“张汤为吏所簿”事,载于《史记·酷吏列传》:“天子果以汤怀诈面欺,使使八辈簿责汤。”“李广为吏所簿”事,见《史记·李将军列传》:“大将军(卫青)使长史急责广之幕府对簿。广曰:诸校尉无罪,乃我自失道。吾今自上簿。”“汉世金竹”,载《史记·孝文帝本纪》:文帝二年“九月,初与郡国守相为铜虎符、竹使符”。《史记·司马相如传》载:司马相如向汉武帝奏《大人赋》,“天子大说(悦),飘飘有凌云之气,似游天地之间意”。《史记·李将军列传赞》:“桃李不言,下自成蹊。”“赵灵胡服,季父争论”,载于《史记·赵世家》,赵武灵王“欲胡服”,公子成反对,曾进行反覆争论;“商鞅变法,甘龙交辨”,载《史记·商君列传》,甘龙反对商鞅变法,商鞅曾和他进行过辩论。“贾谊之遍代诸生”事,载《史记·屈原贾生列传》:汉文帝时贾谊为博士,“是时贾生年二十余,最为少。每诏令议下,诸老先生不能言,贾生尽为之对,人人各如其意所欲出。诸生于是乃以为能,不及也”。“安国之辨匈奴”,载《史记·韩长孺列传》:武帝初年,“匈奴来请和亲,天子下议”。王恢主张“不如勿许,兴兵击之”;韩安国反对其说,认为“击之不便,不如和亲”。

从表1所列可以看到,《文心雕龙》大量引录和运用了《史记》中的文学材料。举凡文人事迹、文体渊源、著名作品,甚至成言谚语等,都在引叙和吸纳之列。《文心雕龙》在援引和使用这些材料时,并未有存疑、辨析或者勘误之举,而是完全依照太史书之所载而用以为论证材料,这也从一个方面见出了《史记》的权威性和典范性,也见出了刘勰对《史记》的熟稔和重视。《史记》中的文学事典,有的属于“网罗天下放失旧闻”而得,更多的则是经过了太史公的汰选、稽考和辨析,因此,这些材料中客观上包含有太史公的学术观念,体现着太史公的学术成就。如此,《文心雕龙》就不仅仅是在摘引《史记》的记载和事迹,同时也是在吸纳和运用太史公的学术观点及学术成就。这一点,是一定要引起重视的。

二、对《史记》所载录文学作品的征引和运用

《史记》的文学成就和对后世文学创作、文学研究的意义是多方面的,在笔者看来,其中一个非常重要的方面是对古代优秀文学典籍的载录以及与此相关的文学本事、文学事迹的记载。如果没有《史记》,一些优秀的文学作品恐怕就会永远湮没无闻,而作品的创作缘起、创作过程以及事实原委等也就不会为后人所知晓。因此,《史记》具有重要的文学文献价值。《文心雕龙》在“原始以表末,释名以章义,选文以定篇”的过程中,常常需要从源头上追溯一种文体的初始形态,考察那些最具有代表性和典范性的早期创作。在这样的情况下,《史记》的载录就成为了《文心雕龙》最可靠的文献依据。来看具体事例:

观高祖之咏“大风”,孝武之叹“来迟”,歌童被声,莫敢不协。[1]83(《乐府》)

爰至有汉,运接燔书;高祖尚武,戏儒简学。虽礼律草创,《诗》《书》未遑,然《大风》《鸿鹄》之歌,亦天纵之英作也。(《时序》)[1]539

两则论述中都提到了刘邦的《大风歌》。该诗及相关本事首见于《史记·高祖本纪》及《史记·乐书》。《史记·高祖本纪》曰:“高祖还归,过沛,留。置酒沛宫,悉召故人父老子弟纵酒,发沛中儿得百二十人,教之歌。酒酣,高祖击筑,自为歌诗曰:‘大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!’令儿皆和习之。高祖乃起舞,慷慨伤怀,泣数行下。”[2]389《乐书》的记载是:“高祖过沛诗三侯之章,令小儿歌之。”[2]1177显然,《史记》的这两则记载是刘勰立论的依据,其所谓“歌童被声”云云,也直接援引了《史记》的描述。其后,《汉书·高帝纪》对《大风歌》的原始也作了记载:“上还,过沛,留,置酒沛宫,悉召故人父老子弟佐酒。发沛中儿得百二十人,教之歌。酒酣,上击筑,自歌曰:‘大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!’令儿皆和习之。上乃起舞,忼慨伤怀,泣数行下。”[3]74如果我们将《汉书》的记载和《史记》作一比较,显然,《汉书》未有增损,就是《史记》的翻版。刘勰是参照了《史记》还是阅读了《汉书》,这已经无从查考,也不需要深究。既然《大风歌》最早载于《史记》,而《汉书》的记载又全袭《史记》,那么,在这个问题上《文心雕龙》对《史记》的借鉴自然是不言而喻的。

类似的事例还有很多。如,《乐府》曰“汲黯致讥于《天马》”,其事其诗均见于《史记·乐书》:“又尝得神马渥洼水中,复次以为《太一之歌》。歌曲曰:‘太一贡兮天马下,霑赤汗兮沫流赭。骋容与兮跇万里,今安匹兮龙为友。’后伐大宛得千里马,马名蒲梢,次作以为歌。歌诗曰:‘天马来兮从西极,经万里兮归有德。承灵威兮降外国,涉流沙兮四夷服。’中尉汲黯进曰:‘凡王者作乐,上以承祖宗,下以化兆民。今陛下得马,诗以为歌,协于宗庙,先帝百姓岂能知其音邪?’上默然不说。丞相公孙弘曰:‘黯诽谤圣制,当族。’”[2]1178前一首诗即是后人通常所说的《天马歌》,后一首诗有《西极天马歌》《蒲梢天马歌》等名称。根据《史记》的记载,这两诗都曾被编入乐府,“作以为歌”。再如,上引《时序》中所提到的《鸿鹄》歌亦最早载于《史记·留侯世家》:“四人(商山四皓)为寿已毕,趋去。上目送之,召戚夫人指示四人者曰:‘我欲易之,彼四人辅之,羽翼已成,难动矣。吕后真而主矣。’戚夫人泣,上曰:‘为我楚舞,吾为若楚歌。’歌曰:‘鸿鹄高飞,一举千里。羽翮已就,横绝四海。横绝四海,当可奈何!虽有矰缴,尚安所施!’”[2]2047还如,《时序》中谈到的汉武帝“金堤制恤民之咏”,同样是依据了《史记》的记载。据《史记·河渠书》:“自河决瓠子后二十余岁,岁因以数不登,而梁楚之地尤甚。天子既封禅巡祭山川,其明年,旱,干封少雨。天子乃使汲仁、郭昌发卒数万人塞瓠子决。于是天子已用事万里沙,则还自临决河,沉白马玉璧于河,令群臣从官自将军已下皆负薪填决河。是时东郡烧草,以故薪柴少,而下淇园之竹以为楗。”武帝“既临河决,悼功之不成”,乃作此诗。诗曰:“瓠子决兮将奈何,皓皓旰旰兮闾殚为河。殚为河兮地不得宁,功无已时兮吾山平。吾山平兮钜野溢,鱼沸郁兮柏冬日。延道弛兮离常流,蛟龙骋兮方远游。归旧川兮神哉沛,不封禅兮安知外!为我谓河伯兮何不仁,泛滥不止兮愁吾人?啮桑浮兮淮泗满,久不反兮水维缓。”“河汤汤兮激潺湲,北渡污兮浚流难。搴长茭兮沉美玉,河伯许兮薪不属。薪不属兮卫人罪,烧萧条兮噫乎何以御水?隤林竹兮楗石葘,宣房塞兮万福来。”[2]1413

诗之外,《史记》中所载录的文也成为了《文心雕龙》“选文以定篇”的首要依据。

《封禅》篇揭示了《史记》对封禅文的影响和贡献,刘勰讲:“及齐桓之霸,爰窥王迹,夷吾谲陈,距以怪物。固知玉牒金镂,专在帝皇也。然则西鹣东鲽,南茅北黍,空谈非征,勋德而已。是史迁八书,明述封禅者,固禋祀之殊礼,名号之秘祝,祀天之壮观矣。”[1]295刘勰对于封禅的认识,主要源于《史记》。《史记》有八书,其中之一是《封禅书》。《史记》之所以设专篇“明述封禅”之事,原因在于封禅是国家政治生活中的重大事件,用刘勰的话讲就是“禋祀之殊礼,名号之秘祝,祀天之壮观矣”。既然封禅如此重要,那么封禅文理应格外受到关注。用纪昀的话讲,就是:“故封禅为大典礼,而封禅文为大著作。特出一门,盖郑重之。”明白了这一点,那么刘勰对《史记·封禅书》的高度重视和大量援引,也就不难理解了。封禅之事,并非人人而能行之,它是有特定的适用对象的。刘勰讲“专在帝皇也”,这是没有错的。为了说明这一问题,刘勰援引了《史记·封禅书》中的齐桓、管仲之事。齐桓公自认为自己的功德可以和夏禹、商汤、周武王匹敌,“九合诸侯,一匡天下,诸侯莫违我。昔三代受命,亦何以异乎”,因此,想要封禅。管仲坚决反对,他说,古之人“皆受命然后得封禅”。所谓“受命”,即受命为帝王之意。刘勰“专在帝皇也”的说法,正与此同。至于管仲“谲陈”时所言“鄗上之黍,北里之禾,所以为盛;江淮之间,一茅三脊,所以为藉也。东海致比目之鱼,西海致比翼之鸟,然后物有不召而自至者十有五焉”云云,是举符瑞之征以言封禅之事的神圣,从而达到劝谏齐桓公的目的。对于这些,刘勰言“空谈非征,勋德而已”,其认识也是很清楚的。下文中,刘勰例举历代比较典型的封禅文,并进而提出对此类文体的创作要求。其中,载于《史记》者,就有出自李斯之手的《泰山刻石》文和出自司马相如之手的《封禅文》两篇。可见,就封禅文的创作而言,《文心雕龙》对《史记》中相关内容多有借鉴和吸纳。刘勰对《史记·封禅书》的熟稔和援引,也由此可见一斑。

《颂赞》讲:“至于秦政刻文,爰颂其德;汉之惠、景,亦有述容:沿世并作,相继于时矣。”[1]108秦始皇登邹峄山、泰山、之罘山、琅邪台,临碣石、会稽,都曾刻石为文以记其功,其事、其文见于《史记·秦始皇本纪》详矣。纪昀评曰“此颂之初成”,所论不差。刘勰援引这些材料,也正是为了考察颂体的初始面貌。秦丞相李斯有著名的《上书谏逐客》文,《文心雕龙·才略》评价说“李斯《自奏》丽而动”[1]574,意思是说该文富有文采而且颇能打动人心。李斯之文,即见载于《史记·李斯列传》中。《哀吊》讲“及相如之吊二世,全为赋体”[1]167;《檄移》讲“张仪《檄楚》,书以尺二;明白之文,或称露布,播诸视听也”[1]281。这里提到的司马相如《哀秦二世赋》、张仪《为文檄告楚相》,分别载于《史记》之《司马相如传》和《张仪列传》中。如此等等,不一而足。显然,《史记》的载录是刘勰论文的基础。正是由于运用了《史记》中的文学史料,才使得《文心雕龙》从容考察文体渊源,精辟解析作家作品,《史记》对《文心雕龙》的影响于斯可见一斑。

刘勰曾以“爱奇反经”“条例踳落”(《序志》),“多兵谋”(《史传》)等评《史记》,此论迂腐、浅薄,不足为训。正如钱钟书先生所言:“盖刘勰不解于诸子中拔《庄子》,正如其不解于史传中拔《史记》,于诗咏中拔陶潜;综核群伦,则优为之,破格殊伦,识犹未逮。”[4]467不过,刘勰同时又以“虽殊古式,而得事序焉”(《史传》)评析《史记》体制上的特点和贡献;以“实录无隐之旨,博雅弘辩之才”(《史传》)、“丽缛成文”(《才略》)、“志气盘桓”(《书记》)等称扬司马迁史学和文学才华。这些观点和认识无疑又是精辟和剀切的。而散见于《文心雕龙》全书的对《史记》文学文体实践和学术观点的征引和融摄,是刘勰畅论文心的基础文献和推阐文理的可靠参镜。这部分材料同样直观地显现了刘勰对《史记》熟稔和重视,是《文心雕龙》史志和史传文学批评的重要表现形式,因此,理当引起重视。

[1]杨明照.增订文心雕龙校注[M].北京:中华书局,2000.

[2][汉]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[3][汉]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[4]钱钟书.管锥编·张湛注列子[M].北京:中华书局,1979.