徐州大北望地区馒头组碳酸盐-陆源碎屑混合沉积

王小豪,武 琳,张 嘎,吴 东

(中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏 徐州 221008)

0 引言

混合沉积的研究对了解沉积环境的沉积动力学、海平面变化以及沉积速率和区域沉降速率、甚至古气候和构造对沉积的控制作用等有着特殊意义。混合沉积的层位又常常是重要的沉积-层控矿床的控矿层位(张锦泉等,1989)。徐州大北望地区寒武系馒头组就是混合沉积的一个实例。在野外观察和结合地质资料分析的基础上,结合薄片分析,对徐州大北望地区的混合沉积的沉积特征、沉积类型、沉积环境等方面进行了分析,并以沉积学原理为指导建立了徐州大北望地区馒头组混合沉积模式,并对研究区混合沉积的控制因素进行归纳和讨论。

1 区域背景

徐州大北望地区位于华北板块的东南部。研究区继承了震旦纪末上升的古陆的特点,遭受风化剥蚀,与整个华北古陆一样,形成准平原化地貌,到早寒武世中期开始发生海侵并接受沉积(桑树勋等,2002)。馒头期是寒武纪海侵的开始阶段,整个华北板块并没有完全被海侵淹没(许效松等,2010),因此陆源供应较多,而且海平面发生了较频繁的波动,造成了该期碳酸盐与陆源碎屑较频繁的混合沉积(图1)。

图1 华北陆块早寒武世馒头期岩相古地理

研究区地层区划属华北地层区,区内基岩露头面积很少,大部分为第四系覆盖区。区内基岩出露面积较小,多为第四系覆盖。古老的结晶底基地未见揭示,盖层发育良好(王陆超等,2011)。馒头组剖面分了3段:下部以泥岩、页岩为主,底部为一层含海绿石灰岩和浅灰色灰岩;中部为中厚层—厚层灰岩、链条状灰岩夹泥岩、泥灰岩;上部以紫色、黄色页岩、粉砂质泥岩为主,夹薄层灰岩。

2 混合沉积特征

混合沉积岩石主要特征是碳酸盐岩与陆源碎屑岩以较高频率交互沉积及同一岩层中陆源碎屑组分与碳酸盐组分混合沉积(江茂生等,1996)。混合沉积有2种定义:狭义的混合沉积是同一岩层中陆源碎屑与碳酸盐组分的混合,即称为“混积岩”(杨朝青等,1990);而广义的混合沉积包括了狭义的和陆源碎屑与碳酸盐岩层构成的交替互层或夹层的混合,即称为“混积层系”(郭福生等,2003)。此外,还有大量的混积物与陆源碎屑或碳酸盐的交互沉积以及混积物本身交互沉积形成的混积层系。研究区馒头组的混合沉积既有混积岩,也有混积层系。

2.1 混积岩

研究区混积岩十分发育,接受的陆源碎屑以陆源泥为主,混积岩的类型有泥质灰岩、含泥灰岩、钙质泥岩、含泥鲕粒灰岩等。其混合沉积特征是由不同类型的混积岩之间以及混积岩与碳酸盐岩或陆源碎屑岩之间组成混积层系的形式出现。

2.2 混积层系

混积层系可划分为4类:陆源碎屑与碳酸盐的交互沉积,陆源碎屑与混积物交互沉积,碳酸盐与混积物交互沉积和不同混积物本身的交互(董桂玉等,2007)。研究区这4类混积层系都有发育,而且不同混积层系类型的发育程度有所差异。

2.2.1 陆源碎屑岩与碳酸盐岩层系 这类混积层系仅在研究区馒头组的剖面下部发育,陆源碎屑岩为黄绿色泥岩,碳酸盐岩为鲕粒亮晶灰岩。鲕粒灰岩分布在混积台地边缘的混积浅滩微相中。黄绿色岩分布在开阔台地的混积滩间微相中,黄绿色泥岩以夹层的形式与鲕粒灰岩进行混合沉积。

2.2.2 陆源碎屑岩与混积岩层系 陆源碎屑岩主要以紫色页岩、黄色页岩为主,混积岩的类型有泥质灰岩、含泥质灰岩、含泥鲕粒灰岩、条带灰岩等。紫色页岩、黄色页岩为混积局限台地的潟湖微相。泥质灰岩、含泥质灰岩、条带灰岩分布在沉积局限台地中的潮上、潮间的混积泥坪微相、混积灰坪微相中,含泥鲕粒灰岩分布在混积台地边缘的混积滩间微相中。陆源碎屑岩和混积岩常以互层沉积的形式进行混合沉积。

2.2.3 碳酸盐岩与混积岩层系 碳酸盐岩的类型包括:竹叶状砾屑灰岩、砂屑灰岩、含白云质灰岩。混积岩主要为泥质灰岩。竹叶状砾屑灰岩、砂屑灰岩、含白云质灰岩分布在混积开阔台地的混积滩间微相、混积浅滩微相和混积局限台地潮上的混积云坪微相中。泥质灰岩分布在混积潮坪、上的混积泥坪微相中。碳酸盐岩和混积岩以互层沉积或夹层的形式出现。

2.2.4 混积岩层系 形成混积岩层系的混积岩类型有:泥质灰岩、钙质页岩、含泥灰岩、含海绿石灰岩、含白云质泥质灰岩、含泥质砂质灰岩等。混积岩主要分布在混积开阔台地的混积滩间微相、混积局限台地的混积潟湖微相、混积云坪微相中。混积岩层系的混合沉积有单一类型的混积岩沉积和不同类型的混积岩互层或夹层沉积2种情况。

3 混合沉积环境

根据对研究区混合沉积特征的分析,可以将研究区馒头期的混合沉积相可分为混积潮坪相、混积局限台地相、混积开阔台地相和混积台地边缘相4种类型。

3.1 混积潮坪

研究区混积潮坪只在馒头组剖面的中部发育,为混积泥坪微相。以紫红色页岩、绿色页岩为主,夹薄层泥质灰岩或灰岩透镜体。紫红色、绿色页岩、泥质灰岩交互出现。紫红色和黄绿色页岩具水平层理,产三叶虫化石。页岩与泥质灰岩的交替沉积说明海平面的频繁升降,而紫色页岩和黄绿色页岩的交替沉积则反映了气候的干湿交替(图2a)。

3.2 混积局限台地

研究区馒头组的混积局限台地可进一步划分为混积潟湖微相、混积灰坪微相和混积泥坪微相。混积潟湖微相主要发育豹皮状灰岩和紫色页岩、黄绿色泥岩,夹薄层泥质灰岩或灰岩透镜体。豹皮状灰岩的灰黄色豹斑主要由白云石组成,豹斑沿层面定向性排列,水平及波状层理发育。页岩具水平层理及小型波状层理,页岩层理间有方解石薄膜,泥岩中方解石含量较多,说明当时为水体盐度较高的咸化潟湖环境。混积灰坪微相主要发育含白云质泥质灰岩、泥质灰岩、链条状灰岩、条带状灰岩等。链条状灰岩是由泥质含量高的泥灰岩或泥晶灰岩、钙质泥岩呈薄层状互层沉积,薄层一般为1 cm左右,泥晶灰岩薄层常似断非断,故称为链状灰岩(图2b)。条带状灰岩为薄层的泥晶灰岩,其间夹有厚度小于5 cm的钙质泥岩纹层,其中可见水平层理、波状层理、鸟眼构造、缝合线构造等(图2c)。混积泥坪微相发育有紫色钙质页岩夹少量薄层灰岩,紫色钙质页岩具水平层理,层面上含许多白云母碎片。

图2 徐州大北望地区馒头组混积岩特征

3.3 混积开阔台地

混积开阔台地按水动力条件可划分为混积浅滩微相和混积滩间微相。混积浅滩水位较浅,海水循环良好,为水动力条件较强的潮下环境。混积滩间微相主要发育碳酸盐岩,岩石类型有亮晶砂屑灰岩、竹叶状灰岩、核形石灰岩等。砂屑灰岩可见大型浪成交错层理、呈对称状,波长较大而波高较小。竹叶状灰岩,砾屑有的呈叠瓦状排列,也有的层段呈杂乱状排列,砾屑呈杂乱状排列者具有褐红色的氧化圈,说明岩石形成过程中曾经暴露氧化。核形石灰岩的核形石呈球形、扁球形,核形石的核心为三叶虫等生屑,同心纹层清楚。混积滩间微相是水动力较弱的潮下环境,主要发育有泥质灰岩、泥晶灰岩、含海绿石灰岩等(图2d)。

可见灰色灰岩的对称或不对称波的横切面,波谷中见到紫红色泥灰岩薄层呈月牙形断续地沿层面排列。泥晶灰岩颜色较暗、具水平层理。研究区馒头组沉积常通过混积浅滩微相和混积滩间微相在剖面上的交互沉积实现混合沉积(图2e)。

泥质灰岩以黄色或灰色为主,也发育有紫红色泥灰岩,剖面上可见灰色灰岩的对称或不对称波的横切面,波谷中见有紫红色泥灰岩薄层呈月牙形断续地沿层面排列。泥晶灰岩颜色较暗、具水平层理。研究区混积浅滩微相沉积和混积滩间微相沉积在剖面上以交互沉积的形式实现混合沉积(图2e)。

3.4 混积台地边缘

混积台地边缘在研究区只发育混积浅滩微相,混积浅滩位于正常浪基面之上,属于高能环境。主要发育鲕粒灰岩,夹薄层黄绿色灰岩、中厚层砾屑灰岩。鲕粒灰岩的鲕粒粒径以1~2 mm为主,形状为圆形或椭圆形,分选好,磨圆度高,以同心鲕为主,还有少量放射鲕,为亮晶胶结或部分亮晶胶结(图2f)。

4 混合沉积模式

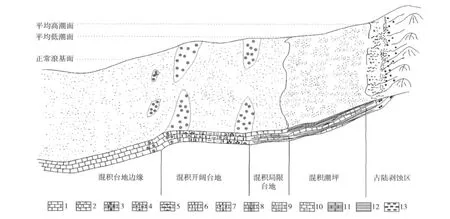

根据徐州大北望地区的混合沉积特征,重点参考了栾守亮等(2010)的“徐州大北望地区碳酸盐台地-陆表海沉积相模式”,并以董桂玉等(2009)的“环渤海湾地区寒武系混合沉积相模式”为基础,建立了徐州大北望地区馒头组混合沉积相模式(图3)。

研究区混合沉积体系由混积潮坪、混积局限台地、混积开阔台地和混积台地边缘4种沉积环境单元组成。发生海侵时,随着海平面的上升,混积台地边缘、混积开阔台地、混积局限台地和混积潮坪依次向陆迁移,并形成退积序列。反之,发生海退时,各沉积环境单元依次向海迁移,并形成进积序列。

图3 徐州大北望地区馒头组混合沉积相模式图

5 混合沉积的控制因素

影响混合沉积的因素很多,也较复杂,并且大多数情况下都是相互影响、共同起作用的(张锦泉等,1989)。在前人研究的基础上,结合研究区的具体情况,对影响混合沉积的控制因素进行了归纳和讨论。

5.1 构造作用

构造升降运动控制着物源区和沉积区的分布和状态,从而控制了物源的供给量和方向(张锦泉等,1989)。馒头期的海侵仅淹没了华北陆块的中间造山带及以东的华北古陆,但鄂尔多斯古陆仍为古陆(许效松等,2010)。研究区位于华北陆块的东南部,主要为陆表海克拉通碳酸盐台地沉积,基地平缓,碳酸盐岩相对发育;同时,西北部的鄂尔多斯古陆为混合沉积提供了充足的物源供给。构造运动还会控制海平面的相对升降来控制混合沉积。寒武纪无明显的冰川活动,冰期和间冰期对海平面的影响应予排除,海水深浅、海平面变化主要取决于地壳的构造运动(殷鸿福,1988)。研究区经构造运动发生海进和海退,但升降幅度相对较小,海进时地表相对沉降接受物源陆源碎屑和碳酸盐岩沉积,海退时地表相对隆起遭受剥蚀,混积岩与混积层序较发育。

5.2 海平面变化,海水进退

海平面变化可以从陆源物质的供应和生物的发育程度两方面影响混合沉积作用和强度(江茂生等,1996)。徐州大北望地区馒头期,在缓慢海侵的背景下海平面发生频繁的显著波动(桑树勋等,2002)。当海平面发生升降时,沉积台地与陆源物质的距离会发生变化,混合沉积的方式随之产生变化。研究区距离陆源最近的混积潮坪相区主要发育陆源碎屑岩与混积岩层系,距离陆源物质较近的混积局限台地相区主要发育混积岩层系,距离陆源物质较远的混积开阔台相区主要发育陆源碎屑岩与碳酸盐岩层系,而距离陆源物质最远的混积浅滩相区则主要发育碳酸盐岩与混积岩层系。另一方面,海平面震荡频繁,沉积旋回周期较短,而旋回周期越短,海侵过程相对加快,从而发育较厚的潮下沉积物和较薄的潮坪相混积物(朱同兴,1999)。研究区馒头期海平面频繁的波动,造成了研究区潮坪混合沉积层系以薄层沉积的互层为主,潮下的混合沉积互层以较厚层沉积的互层为主。

5.3 气候条件

气候对混合沉积的控制主要表现在通过降雨量影响物源的供给(张锦泉等,1989)。华北板块早寒武世基本为干旱炎热的气候所控制(陈旭等,2001)。干旱炎热的气候不利于生物的大量繁殖,对碳酸盐岩的产出不利,但当海水相对较深,或在气候短期内较温暖时,则会有利于碳酸盐岩的产出。徐州大北望地区发育紫红色页岩,说明当时气候干燥,降雨少,地表径流不发育,所以粗的陆源碎屑无法从陆源区带入,而粉砂级和泥级的陆源碎屑可以通过风力搬运入海。所以,气候的波动对混合沉积作用会产生有利的影响。

5.4 物源

物源不仅通过物质的供给种类和数量直接影响混合沉积,它还会间接的影响碳酸盐的生成。海相碳酸盐沉积需要温暖、浅水、清洁透光环境,海水浑浊则不利于大量碳酸盐的生成(李学娣等,2011)。靠近物源的地区,陆源碎屑供应充足,但海水也会变得更加浑浊,对碳酸盐生成的抑制作用也较强,碳酸盐岩因此相对不发育,混合沉积的规模也较小。这就直接影响了研究区的不同混合沉积类型在各混合沉积相区的发育程度。

5.5 水动力条件

水动力一方面可以影响古生物的生存环境。早寒武世的三叶虫、古杯类、腕足类等古生物生态类型比较单一,底栖类型占据主要地位,水动力条件过强则会使生物失去维持生存所需要的营养,从而对碳酸盐生产带来不利。另一方面,水动力能够破坏未固结的碳酸盐岩沉积物,然后搬运到异地重新沉积,如研究区发育的竹叶状灰岩就是在这种条件下形成的。

6 结论

混合沉积的研究对了解沉积环境的沉积动力学、海平面变化以及沉积速率和区域沉降速率、甚至古气候和构造对沉积的控制作用等有着特殊意义。另外,混合沉积的层位又常常是重要的沉积-层控矿床的控矿层位(张锦泉等,1989)。通过以上对大北望地区馒头组混合沉积特征描述、模式的建立和控制因素的分析,可以得出以下几点认识。

(1)研究区进行混合沉积的陆源物质以陆源泥为主,含少量粉砂;碳酸盐主要为灰泥和生物碎屑为主。混合沉积特征为以陆源碎屑岩、碳酸盐岩、混积岩相互叠加的混积层系为主,并在局部发育层内混合沉积。

(2)研究区主要的沉积相为混积开阔台地、混积局限台地和混积台地边缘,仅中部发育有混积潮坪。主要发育的微相类型有混积泥坪微相,积潟湖微相、混积灰坪微相、混积云坪微相、混积浅滩微相和混积滩间微相。

(3)影响研究区混合沉积发育特征的因素有:构造运动、海平面变化、气候、物源供给、水动力条件等,这些因素相互影响、共同起作用。如构造运动控制了物源的供给方向和海平面变化,海平面的变化则影响着海水的水动力条件和物源的供给数量。

陈旭,阮亦萍,布科 A J.2001.中国古生代气候演变[M].北京:科学出版社.

董桂玉,陈洪德,何幼斌,等.2007.陆源碎屑和碳酸盐混合沉积研究中的几点思考[J].地球科学进展,22(9):931-938.

董桂玉,陈洪德,李君文,等.2009.环渤海湾盆地寒武系混合沉积研究[J].地质学报,83(6):800 -811.

郭福生,严兆彬,杜杨松.2003.混合沉积、混积岩和混积层系的讨论[J].地学前缘,10(3):312-314.

江茂生,沙庆安,刘敏.1996.华北地台下中寒武统碳酸盐与陆源碎屑混合沉积——以山东张夏地区为例[J].沉积学报,14(增 刊1):63 -73.

栾守亮,陈世悦,马玉新,等.2010.徐州大北望地区寒武系陆表海沉积特征及演化[J].特种油气藏,17(6):50-53.

李学娣,刘海英.2011.江苏船山石灰石矿床沉积环境[J].地质学刊,35(1):22 -27.

桑树勋,徐磊,张华.2002.徐州地区寒武纪灰质障壁砂坝沉积模式研究[J].中国矿业大学学报,31(6):565-570.

王陆超,汪吉林,李磊.2011.徐宿地区构造特征及其演化[J].地质学刊,35(3):247 -250.

许效松,门玉澎,张海泉.2010.古陆、古隆与古地理[J].沉积与特提斯地质,30(3):1-10.

殷鸿福.1988.中国古生物地理学[M].武汉:中国地质大学出版社.

杨朝青,沙庆安.1990.云南曲靖中泥盆统曲靖组的沉积环境:陆源碎屑与海相碳酸盐的混合沉积[J].沉积学报,8(2):60-63.

张锦泉,叶红专.1989.论碳酸盐与陆源碎屑的混合沉积[J].成都地质学院学报,16(2):87-92.

朱同兴.1999.碳酸盐岩旋回沉积的形成机制[J].岩相古地理,19(1):64-70.