朱赢椿:至美无书

陈涛

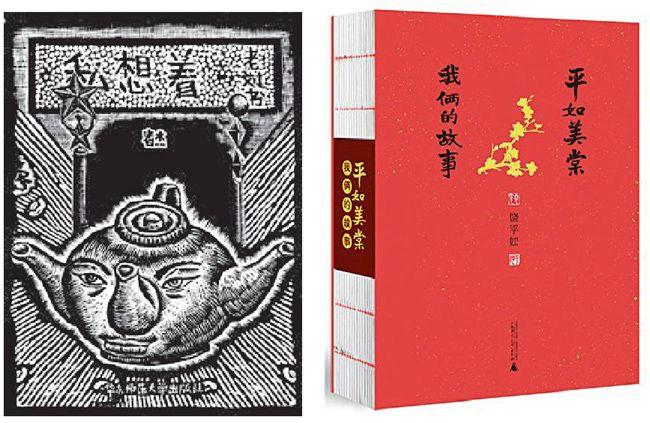

“为什么今年找我的人特别多,拿奖的又不止我一个人。”朱赢椿自己也感到很奇怪。在11月下旬,2013年度“中国最美的书”评选揭晓,朱赢椿设计的那本被称为“无字天价书”的《空度》,以及他为饶平如设计的《平如美棠》再次将该奖项收入囊中,并代表中国参加2014年度“世界最美的书”评选。这两个奖项,此前他已经多次获得。

“对我自己来说,也不能老获奖,读者疲劳了,作者疲劳了,我自己也疲劳了。”坐在记者面前,朱赢椿一袭黑色风衣、黑色裤子、黑色围巾的装束,一如他的《空度》仅有的黑白灰色调。

他穿过南京师范大学的校园,来到他的工作室“随园书坊”。院子里铺满落叶,门前两侧种了油菜,还有正在开放的一株玫瑰。工作室原为文革时期的厂房,2010年搬到这时,粉刷了外墙,室内简单做了些装修。平时工作,朱赢椿都走右边的侧门,一个“慢”的路标立此,因为他做东西“一般不赶”。

进了工作室便是一个天井,这原本是个房顶,装修时发现塌了,漏雨,“我们干脆把它掀掉,做成一个天井。”他说。这座建筑处处都体现着朱赢椿个人的痕迹——自然、简约。

朱赢椿走到楼上自己的办公间,迎面的墙上挂着一幅他自己的画,画面似乎空无一物,近看才能发现有几只“蚂蚁”在画框里爬着。

而那本售价480元的“空无一字”的《空度》就躺在茶几上。

“空度,不能告诉你任何东西”

这部被网友称为“很坑爹”的书,其实有字,只是不细心的人很难发现在书的前后两个小内封上有两首诗,一首是李白的“夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。而浮生若梦,为欢几何?”还有一首外国诗歌,都是为了帮助读者理解书中画面的内容。

书中的每一页均是左下脚一团芦苇,右上角一只渔船,似乎是同一幅经过处理的摄影作品。这是去年10月他脚踝受伤时,坐在工作室不远处的小湖旁,整整一天不做事,不断地拍摄湖面所得,记录着湖面一天的所有变化细节。

“有读者质疑,里面的画看上去是一样的,事实上是不一样的,每一张都有变化。”朱赢椿对《中国新闻周刊》说。细心的读者会发现,芦苇上蜘蛛是怎么结网的,湖面闯进一只鸭子,渔船被风吹动逐渐改变了方向,以及光影的变化。

当时他并没有准备出这本书,浦睿文化的出版人陈垦说要变成画册。“这他妈够呛吧,要做你就做吧。”朱赢椿回复。

这组照片不是纯粹的摄影记录,画面也经过处理。“水面上漂着垃圾塑料纸,不处理会很难看的。”朱赢椿对《中国新闻周刊》解释,“我是给人一种宁静的遐想的东西,如果是纪实的话我就讲水污染了,对吧。”画面的中下方原本还有一堆很杂的东西,也被他拿掉。

今年8月在上海书展的首发式上,出版人陈垦介绍说,这是一本“最禅意的书”。“他是吹牛,不能用‘最。我很讨厌他这样用词,但他喜欢这样用极端的词。”朱赢椿笑道。

没事时,朱赢椿经常去那个无名小湖。“呆在那里多舒服啊,什么事都不做,没有人打电话给你,没有人干扰你,那很奢侈的,人能够听到自己的心跳,听风,听雨滴,听虫鸣。”他说。

这就是他心中的“空度”,“不能告诉你任何东西”。他没指望读者会买,只印了一千册。售了几个月,还剩几百本。

“不重复,这是我要的特点”

“以黑白灰记录了一条芦苇边的小船从早到晚的色调变化,留白充分,令人遐想。快速翻动书页时画面会瞬间活动起来,犹如电影的镜头。动与静的奇妙结合,体现出了空灵的禅意。”这是《空度》获得“中国最美的书”的理由。

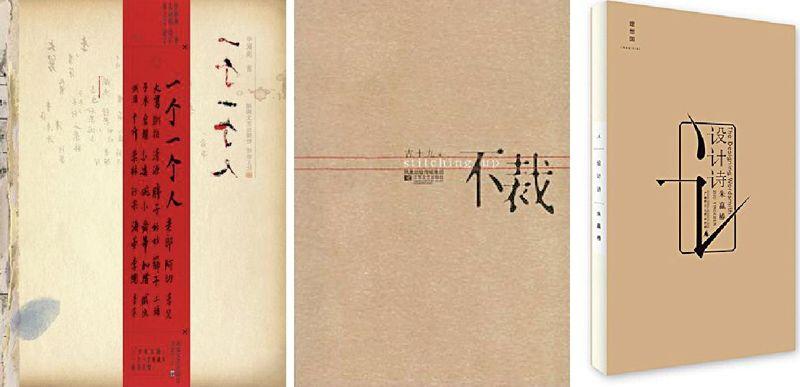

但“唯美”“禅意”的赞许之外,这本书为朱赢椿引来了不少争议,网友调侃这就是个“昂贵笔记本”。这并不是他第一次引来争议。今年6月,他的《设计诗》也在微博上火了一把。那本书里,朱赢椿将自己写的诗歌以画面来传达,形式新颖,但也有人认为只是设计游戏,甚至被不少诗人视为“对诗歌的扼杀”。

“在微博上那几天给骂死了。”朱赢椿到楼下的库房拿来他的《设计诗》,又笑着说,“第五次印刷,销量还不错哦。”事实上,这本书在2011年就已出版,在微博走红的当天,网店就卖出9000本。

朱赢椿翻开《设计诗》的最中页,“我利用书的装订线,专门写了一个东西。”这条装订线将“眼耳鼻舌身意,难以束缚的念头”这些字串起来,意味着“束缚”。另外还有一首写人多的诗,直接将一堆字横七竖八地混成一个圆形图案,这些字是“人挤人”“人踩人”“人拽人”。另外,他设计了一句“汤太咸了,要淡点”,这一行字不断重复,字的印刷色调逐渐变淡。

“我两年才做出来的。而且我的每一个手法不一样的,不重复,这是我要的特点。”朱赢椿解释说。事实上,他的很多作品都同时推进,耗时几年,《空度》算是出版周期最快的特例。计划今年年底发行的《肥肉》已经做了6年,收集了作家、明星、农民、幼儿园小朋友、和尚等人对肥肉的感想,有文字、照片、图画。他此前获得过“中国最美的书”与“世界最美的书”的《蚁呓》也同样耗费了数年的工夫。

朱赢椿自己兼任作者和设计师的书只是他众多作品的一部分。他为别的作者做过的装帧设计同样知名,为申坤渔做的《不哭》,为古十九做的《不裁》,为刘春杰做的《私想着》等书,也都获得过“中国最美的书”。

最具代表性的是去年为申坤渔做的《一个一个人》。该书被称为“颠覆了整个设计的理念”。故意做旧,书的封面反贴、用水笔添写了书名等,内页还充满了笔记、点菜单、大前门烟盒纸、图书馆的印章等图案。出版社一开始对这样另类的设计很紧张,上市之初还遭遇过退货,以为是发错货了。“回过神来才发现这是设计,就会觉得很有意思。”朱赢椿对《中国新闻周刊》说,“我设计的所有书,没有固定的风格,我是喜欢根据书的内容去衍生设计。”

“不正经,不好好学习,将来怎么办”

1995年朱赢椿从南京师范大学国画专业毕业。“找不到工作,哪个单位要画家?而且刚毕业很难被人承认。”朱赢椿回忆。正巧学校的出版社需要一个做设计的人。“为了生存”,朱赢椿开始做书籍设计和美编。

“为什么我的设计至今被人关注,恰恰是因为我没有学过设计。”他认为非科班出身,反而打开了他的思路。

很难想象,如今以设计的个性与“禅意”闻名的朱赢椿当年只能给教辅书做美编。而且干了10年。“苦闷”“没有快乐可言。”他回忆。2004年的一天,朱赢椿无意间走进出版社的样书库,发现被一排一排的物理、化学教辅书包围。

“太震撼了!全是我一个人做的,因为那个出版社只有我一个美编。”朱赢椿回忆当时的场景。“那时候你就发现,你把你的生命糅在这个上面,幻化成一本一本没有人要看的东西,觉得太可怕了。”

这种心情让他下定决心要做点像样的设计。他成立了工作室,起名“南京书衣坊”,就是如今随园书坊的前身,最早时只有两个人,他自己和一个实习生。白天把出版社的工作做完“养活自己”,晚上回去做自己有感觉的书。比如《人文江南关键词》这本如今已经很难找到的书,便是他早期的设计。

“那个时候没想到获奖的事情,就是想证明一下自己。现在回头看,是一种激励。”朱赢椿说。除了有两年担任评委不能参赛外,他每年都能获得“中国最美的书”奖项,然后被送到德国莱比锡参加“世界最美的书”评选。如今朱赢椿拿到的“最美的书”的奖项已有近20种。

这么多年,朱赢椿一直在做书籍设计,从未染指更赚钱的商业设计。“小时候没书看,对我后来做书的情结蛮重要的。”朱赢椿对《中国新闻周刊》解释。

上世纪70年代初,他出生在江苏淮阴农村,“小时候就喜欢图形,喜欢画画”,经常把父亲带回的发票的反面当做画纸。甚至在上课时,也在课本上直接画,然后被老师拧住耳朵,提到讲台边站着。“不正经,不好好学习,将来怎么办。”这是父母和老师当时对朱赢椿的评价。

但中考时,朱赢椿作为艺术生被特招进高中,几年后因为“文化课成绩很差”,复读了一年才考上南京师范大学的国画系,高出分数线两分。

多年后,那个被老师揪耳朵的高考复读生终于从一堆教辅书中脱身,成为中国最炙手可热的书籍设计师之一。这几年,他开始挑选找上门的案子,“选择有感觉的,也不一定是名家”。早已不像五六年前,有人来找就求之不得。

“我拿自己扎针”

“很多人一直对我有误解,认为我做的书,都是形式大于内容。”朱赢椿觉得自己有时候有点冤,“我偶尔一做自己的东西,就会被群起而攻之。”其中不乏同行。

事实上,那些超常规的设计,都是朱赢椿把自己当做小白鼠做的实验。常规设计占据了他与随园书坊出品的主要部分。北岛的《青灯》,冯唐的《如何成为一个怪物》,徐来的《想象中的动物》,毛尖的《例外》,雷蒙·卡佛的《火》,甚至,随园书坊至今都还做着教辅书的设计与排版工作。

“生活本来就是丰富多彩的,我做这些东西以后,也要允许我做《设计诗》。《空度》也是我私人的实验,只印了一千本,没指望要卖。”朱赢椿说,从媒体到读者,并没有多少人关注到他做的常规书。他的名声被框定在了那些极具个性的设计里。

“把自己藏起来,为作者的文字去设计,让读者能够认认真真地去看书,不要被设计形式所干扰。”这是他做常规设计的原则。今年一年,常规书的设计他做了五六本。“我分得很清楚,不会胡来的。别人看到的形式大于内容的那些,其实都是我自己的东西,我拿自己扎针,做实验。”朱赢椿解释说,“或者像《一个一个人》这样,作者无限信任我的,我可以做。”

傍晚七点,下起了小雨,工作室周围的树丛响着滴雨声,朱赢椿把工作室的灯关掉,去吃饭。天井旁的屋顶上有一只白猫在叫。“送出去那么远,怎么又跑回来了?”朱赢椿自言自语,这是之前他收养的。

饭馆也在学校里。三菜一汤,加个炒饭。吃饭时,他还聊起年底要出的《肥肉》。他给出版人陈垦打了个电话,和对方开玩笑,“你他妈的就知道卖书,也不给我问问作者。”挂了电话,他又念叨,书都快下厂印刷了,韩寒都还不交《肥肉》的稿。

抱怨归抱怨,但他对当下的状态还算满意。“有了名有了利,还能专心干自己的事情,其实上苍对我已经很眷顾了。”朱赢椿说。说完这话,平时不喝酒的他,把一点啤酒倒进杯子,慢慢喝掉。