宽容是一种惩罚

肖毅彪

爷爷奶奶原是富农成分,外公外婆也是一样。在那个十分看重出身成分的年代里,家里的日子过得十分艰难,更要命的是处处受人歧视和欺负。

我忘不了读小学三年级的一个秋日,我们放学后排着队伍回家,排在我后面的一个女生不守规矩,抢头往家赶。我对那抢头的女生高叫:“好啊!不听老师的话,抢头!”顺手拾起一块干泥块掷了过去。当时,我不是有意要去砸人的,但结果偏偏砸到了人。泥块刚好落在那女生的前额上,擦破了皮。

这一下可不得了,那些跟着抢头的同学便纷纷高叫:“‘富农分子打了贫下中农的女儿!”他们一边叫着,一边欢快地回家通风报信。那一瞬间,我懵了!

当时,我完全可以选择另一条线路回家。但我没有逃避,因为我不愿意把自己闯的祸带给已不堪重负的家人们。

果然,那位女生的家人得信后,都等在了门口。她的爷爷一见到我,就一把抓住了我的手腕。那是一个还不到六十岁,整天摸斧头做木器活计的手。他把我拖到了他家的槽门内,扬手给了我三记耳光,打得我眼冒金星。幸好他的另一个儿子跑出来制止了这一举动。当时,我不知道自己是怎样走出他家门的。门外是一群跟着起哄的小学生,还有那女生母亲一声声的骂声。

于是,打我的木匠就成了我当时的仇人,我幻想着老天什么时候好好惩罚惩罚这个恶人。后来,真的如我所愿了。

记得那是一个星期天,我和正在家休假的父亲去给山背后的一户人家帮工建房,做木匠活计的他也在那里帮工。吃过晚饭,天色已黑,走在山间的小路上,最怕遇上蛇。父亲便拿一根树枝扫打着路旁的茅草。

我们快到家时,突然传来了呻吟声。一个人正痛苦地呼救:“快救我,我的脚被毒蛇咬了!”我一听声音,知道是木匠,就催促父亲快走。但父亲却站住了,问他是被什么蛇咬了,然后命令我把汗衫脱下来,我不解其意。哪知父亲一接过我的汗衫,就把它撕成了布条条,在木匠脚上被咬伤的部位不远处,环绕缚扎。我一看父亲要救木匠,心中怒火陡升,气冲冲地先回了家。

大约过了一刻钟,父亲竟然背着那木匠满头大汗地进了屋。家里的人,除了我,都在父亲的号召下,替他忙碌起来。父亲用刀将他受伤的部位做了切口,并做出了当时我不能理解和我们全家人都反对的事——用口替木匠吸吮毒液。

幸好不一会儿,哥就把大队的赤脚医生和他家里的四个儿子都叫来了。由于父亲处理得及时,采取的措施得力,木匠脱离了生命危险。

粉碎“四人帮”后,我们全家都离开了那个山村。父亲曾回去过一次,正碰上木匠重病不起。那天,木匠叫人把我父亲叫去,临死前对我父亲说了一段令人深思的话:“我这一辈子最大而又唯一的后悔之处,就是不该打了你家二伢子三记耳光。你不但没有记仇,还冒着生命危险为我吸吮蛇毒,你虽然救了我的命,让我多活了三十年,但你的那种宽容对我是一种惩罚,让我在内心深处谴责了自己三十年,也感恩了你三十年。”

【原载2013年1月20日《羊城晚报·世象》】

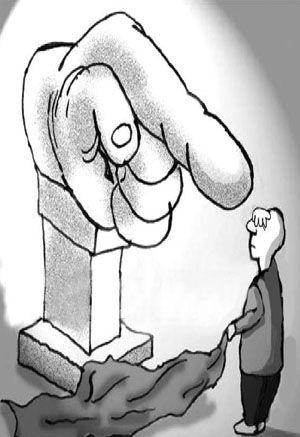

插图 / 度量与勇气 / 大 鹏