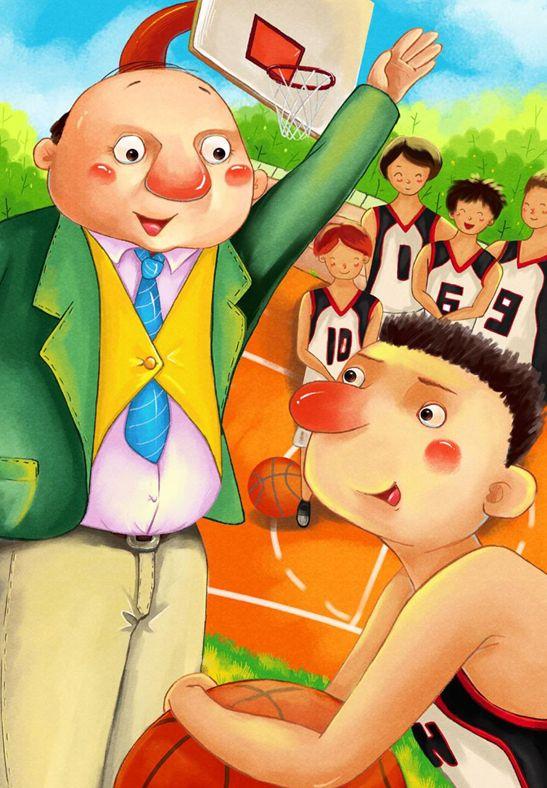

老爸在此

Joseph Walker/文 赵昆仑/译

要说我初中时曾在校队打过篮球,那可能是言过其实了。

我当时确实是在校队,跟着球队一起练球。我身着黑白相间的队服。没错,黑白相间正是我们的校园色……

我在球场上奔跑,在赛前投篮,然后坐在替补席上,挥舞毛巾,为那些真正上场打球的家伙们欢呼。每当我们打赢时,我就同拉拉队长及佩普俱乐部的其他成员拥抱,他们似乎也乐意抱我,因为我不是汗流浃背。

对我来说,这样的安排相当不错。我很享受队友之情,训练让我保持体形,在所有的比赛中,我都有极佳的位置,赛后我还多次得到海蒂·范·厄特充满激情的拥抱,他是佩普俱乐部的老总,也是我九年级时倾慕的对象。而我不会因为知道要以青春期瘦弱的肩膀,扛下比赛失败的结果而感到丝毫压力。

我不知道老爸对我坐冷板凳做何感想,我们从未谈过这个。回想当初,我能想象到他的难过。老爸是一个天赋极高的运动员,他在大学期间就打篮球、短跑,他身手敏捷、体魄强健,能像袋鼠一样跳跃——至少,在有关他的新闻片段中都是这么说的。

待我长到可以与他同场竞技时,他已经50多岁了,动作也不如从前灵活,但一次又一次他仍能在投篮比赛中赢过我。他可以在半场处双手定投,一投命中。

我的两个哥哥都是中学的体育明星,还有一个是一所高校校队的重要成员,该校队曾获全美大学篮球锦标赛的冠军。

老爸常去赛场上看儿子们打球。我可说不准他来看比赛却眼见儿子坐冷板凳、欢呼、挥舞毛巾和被拥抱时的滋味如何。

然而,老爸仍始终西装革履地来到赛场,通常站在球馆的一角,倚着墙。我在赛前投篮练习时会与他对视——微笑或挥手都太不酷了。然后,直到比赛结束——与别人拥抱完毕——当他向我走来,微笑着与我握手并告诉我“打得不错”时,我才想起他的存在。

尽管我从未为打好比赛实际出过什么力。

直到赛季的最后一场比赛。

我们正同劲敌南戴维斯红人队较量。那天是野马队的好日子,因为我们一路飙分,遥遥领先。比赛还剩两分钟,我们领先大概20分。这时,教练终于放心了,他望向坐在替补席上的我。

“沃克!”他吼道,“你上!”

接下来的两分钟对我来说非常梦幻。我记得自己在场上多次来回奔跑;我记得在防守时,自己抢到了篮板球,然后奔向前方,此时,佩普俱乐部已经开始倒数读秒了;我记得马克传球给我时,他们正喊到“51”;我记得自己听到身后座椅上的家伙们喊“投篮”时,我正面对篮筐——然后投球;我记得球打板弹回,直落进筐,此时终场哨声响起;我记得所有的人都在尖叫,就像是我赢得了比赛,尽管这只是意味着我们是以领先22分而非20分赢得了比赛。

我记得自己当时蒙了。

我的意思是,坐在替补席上时,我知道赢球时该做什么。但当我们赢了比赛而我又投中最后一个球时,我却完全不知所措——尽管这一投本来也没啥意义。

本能的,我的目光寻向老爸。他就在那儿,在老地方,如往常般对我微笑。不知怎么,这很有用——就是知道他在那儿——我立马恢复了神智,给了海蒂一个比平时更“汗”的拥抱。

之后的35年,情形始终如此——不是说“汗津津的拥抱”,而是“老爸在此”。

不管事情好坏,老爸总是在此给我微笑、鼓励、支持和关爱。我开始离不开他了,甚至直到他生命的尽头,微笑是他唯一能做的事。无论如何,知道老爸在场让我充满勇气和力量。

现在,我也步入要竭力保持不落后于家中青年球员的天命之年。在父亲节或是任何想自己独处而不陪在孩子身边之时,我都会想到老爸。

说心里话,这方面我可没老爸做得好,但我会努力去做。因为我知道,当自己投中那个重要的球时,老爸在场的意义有多大,或者特别是当你没投中时。