巧用思维流程图突破教学难点

摘 要:牛顿第一定律是一个理想定律,对于高中生来说较抽象,不容易掌握。通过设计、巧用思维流程图,厘清知识脉络,能使学生更好地理解该定律的建立过程,体会伽利略理想实验的魅力,掌握科学的研究方法,为学生更好把握力与运动关系打下坚实基础。

关键词:思维流程图;理想实验;牛顿第一定律;惯性

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2013)10-0078-02

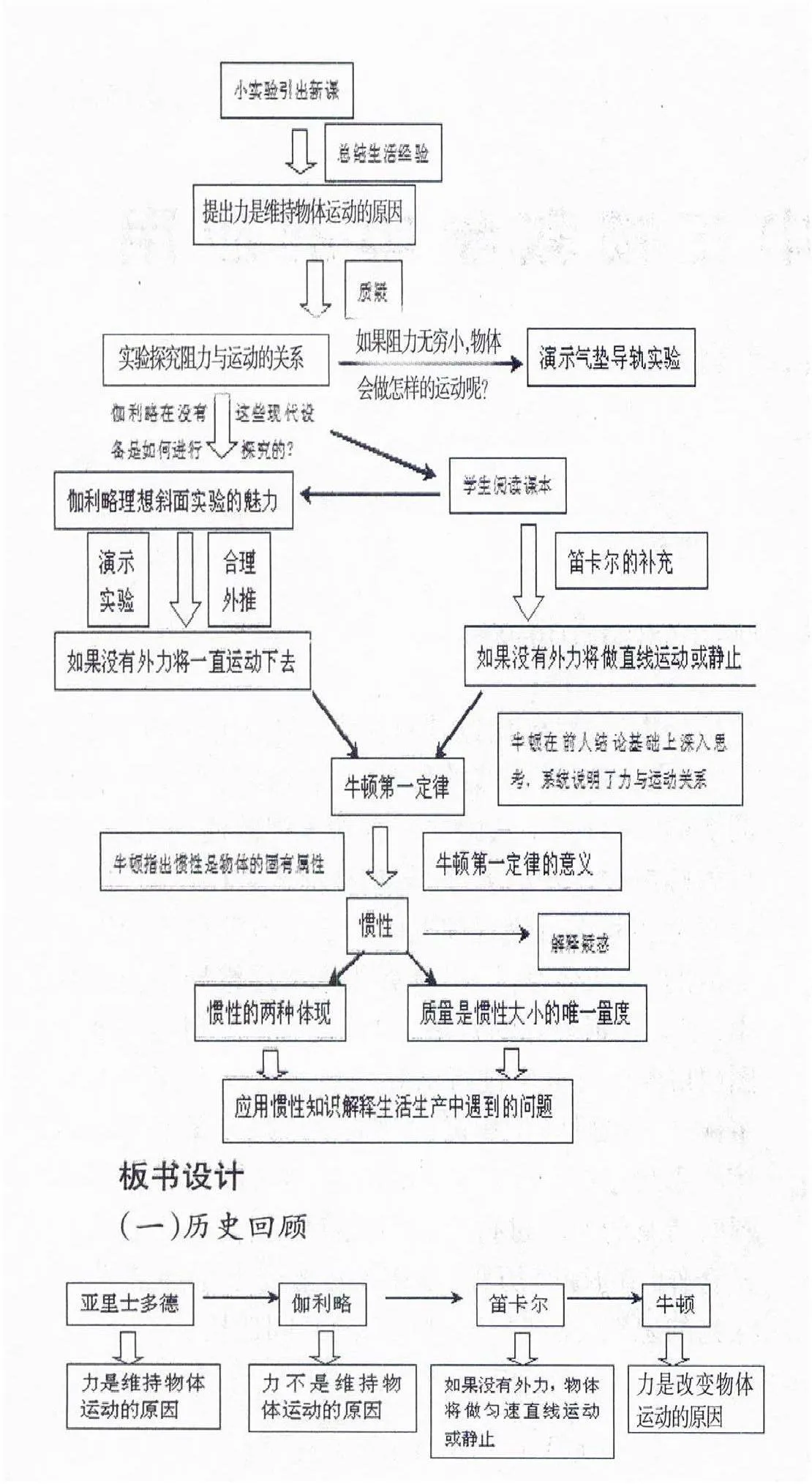

牛顿第一定律是人教版高中物理必修一第四章第一节的教学内容,其知识点比较单一,却蕴含着深刻而丰富的科学思想及方法。教学中如把握不好,容易陷入只读史料的窘境,我在设计教学时改了几次方案,最终以思维流程图理清知识脉络,拓展了本课的教育功能。其思维流程图如下:

板书设计

(一)历史回顾

(二)牛顿第一定律

1.内容:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

2.意义:说明了力是改变物体运动状态的原因,指出物体有保持匀速直线运动或静止的性质。

(三)惯性:

1.定义:物体保持原来的匀速直线运动状态或静止状态的性质。

2.理解:抵抗。

3.质量是惯性大小的唯一量度。

经过三次课堂使用达成以下目的:

1.通过对牛顿第一定律建立过程的探究,加强了学生思维能力的培养。这样一个教学流程图清晰地展示教师思维过程,首先了解人类对力与运动关系的认识过程,学生的思维发展也沿着这个过程,体现认知层次的递进。通过演示实验突破知识难点。学生以直接经验为基础,逐渐深化,使认识从感性上升到理性,体现了对学生思维能力的培养。符合学生的认识规律,学生很容易理解牛顿第一定律的建立过程。

2.利用引入理想斜面实验并理解其重要作用。这节课的教学重点和难点之一就是伽利略的理想实验,要在事实的基础上进行合理的推理。想象推理是桥梁,学生通过实验直接得到的只是感性认识,要上升为理性认识,还需要通过想象、思维、推理来实现,从而使学生的思维能力得以培养。若表面逐渐光滑,直到没有摩擦时,小车速度的改变及前进的距离将如何?学生会很顺利地得出,若表面绝对光滑,阻力为零时,小车将以恒定不变的速度永远运动下去,这就是伽利略的观点。我着重讲解了伽利略在没有现代仪器的情况下如何让人们相信他的观点,他充分考虑到了人们的接受能力,用一个渐进的思维过程代替教条式的说理,征服了更多伟大的人。

3.利于学生意志品质的培养。牛顿在前人研究成果的基础上,对运动的物体不受外力以及静止的物体不受外力这两种情况作了总结概括,得出牛顿第一定律。然后,说明该定律是在大量事实基础上,经过实验,并经受住了实践的检验,真实地反映了知识产生、发展的历史过程。人类对知识的创造和发展,都需要付出长期的艰辛劳动,从而培养学生进行创造发明的远大理想和坚定不移的意志品质。

4.关于惯性现象的解释,联系实际对理解掌握牛顿第一定律起着深化的作用。惯性是我们经常用来解释各种问题的一个名词,然而却被很多学生错误的使用。所以,要告诉学生经过研究表明惯性是物体的基本性质,就像质量一样与生俱来,物体都有惯性。然而,在受力的时候惯性体现为一种“抵抗”。这是学生理解的一个难点,我通过刹车(火车和自行车)帮助学生建立惯性与质量关系以及抵抗的概念。在日常生活中,我们会经常遇到物体惯性的表现。例如,客车突然加速或减速时,乘客身体要后倾或前倾。对此类现象进行解释,就把理论与实际紧密联系起来,既解释了现象,又深化了对理论的理解,树立起理论联系实际的良好学风。