潘玉良油画之《我的家庭》

艾祯藜

1971年,美国《艺术新闻》刊发了琳达·洛克林的文章《为什么没有伟大的女性艺术家》标志着女性主义艺术史研究的真正开端,随后大量被艺术史遗忘的女性艺术家被陆续发掘并填补到艺术史的名单中,艺术史上的中国女性艺术家却踪迹罕见。潘玉良是中国绘画史上鲜有的历经磨难终成大器的女画家,她一生四千余幅作品显示了其艺术生命的顽强、人生境遇的坎坷、绘画成就的粲然,被称为“中国西洋画家中第一流人物”的女画家。“五四新生代”后的女性艺术家中她作为一个典型案例,其作品暗合了70年代西方盛行的女性主义的思潮在中国的提前苏醒,在女性美术起步之初开辟一条属于自己的路。她从女性的角度,忠实于自我生命体验,为中国现代女性主义美术创作开拓新局面。

一、特殊的性别角色

潘玉良早年被迫成长在青楼,后通过创作成名于学院,如此“集大成者”似乎承接了新旧中国艺术的首尾,在中国女艺术家中的贡献独一无二。然而除了青楼女子身份,她还具有另一个卑微的身份——潘赞化的妾氏,这身份非常特殊。

张玉良与潘赞化结合后又改姓潘。她作为上海图画美术学校的第一批女学生的身份学习绘画,还于1921年以公费赴法求学,有幸在法国一流的高校内深造,这些经历都为她日后的绘画创作打下了基础。1928年她满载而归,之后任教于上海美术专门学校、中央大学。她的可以考证的生平,用如此简短的叙述就能说完,相比而言,她的作品中所记叙的内容,则显得丰富得多。

而她简短生平中有个关键词,是那么沉重而无可回避。妾氏——对于这位民国时期中国屈指可数的女教授,这个出身让她在學界受到的非议,又再次佐证了上个世纪初中国人沉重的男权思想。“五四”前后时期,多是来自书香家庭的闺阁名媛才能够进入新式学堂学画,而妾氏这个身份,这让有别于众人的潘玉良在成为画家后承受了众多压力——也是她改变命运的转折点。在她任大学教授期间,多次遭到学界一些人的攻击,从质疑她作品的真伪,到质疑她的人格。

艺术批评家贾方舟对此强调说:“从女性艺术角度去探讨中国艺术史的时候,潘玉良是非常重要的,这个地位是从文化意义上赋予的,不是从油画的本体意义上赋予的。她的意义就在于她是中国女性艺术中最早的性别意识的觉醒者,她理应获得更多的关注,且理所当然的关注。”

二、独特的观察视角

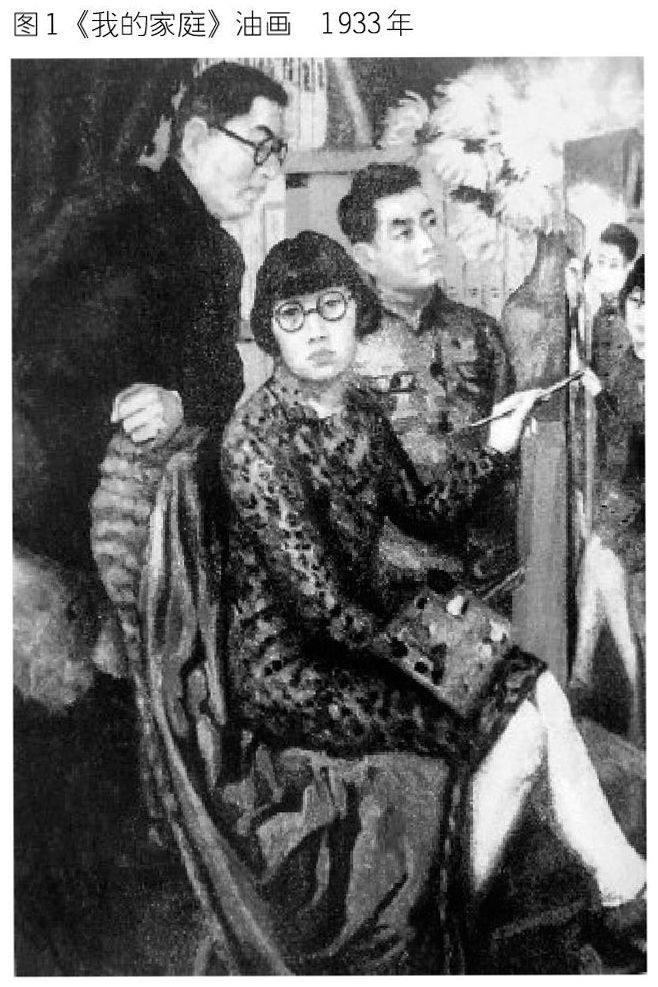

潘玉良在创作于1933年的名为《我的家庭》的一幅油画中,出现了三个人物——潘玉良、潘赞化以及潘赞化的儿子。这幅自画像中,短发的女画家一席碎花裙位于构图的中心点,正对着镜子写生。潘赞化和儿子则在她身后,专注地看她作画,一幅家庭生活场景展现于画面。刻意让潘赞化的正房妻子缺席,可以看出身为妾的潘玉良对正常家庭生活的向往以及其实际上的缺失。这两幅画透出“家”之于潘玉良的重要及其实际上的缺失。画中的潘玉良显得自信且自然,也是因为正房妻子的缺席。这个阶段潘玉良在绘画上取得了新的进展,并开始拥有社会地位的重要时期,也是她深为妾的身份所困扰,陷入中国式人伦关系困境中的时期。

从另一个方面看,在这幅作品中,潘玉良想呼唤觉醒的女性意识。她企图用符号性的语言传递在这幅画作的内容与形式上,有意识的突出女画家的角色成就。画面构图的中心就是女画家,而丈夫、儿子和画外人的聚焦点都落在她这里,她的眼神目不转睛的投向着画面之外,变成主动的“观看者”改变了之前被观看的对象。女画家的角色不仅代表的是妻子与母亲,调色板拿在手中,作为创作主体也通过正在作画的笔,再次强调了这一身份。

三、觉醒的女性主体

自我意识永远需要或渴望他人证实它的存在。潘玉良将向画面外投射的眼神,这种投射又是在回看自己同时作为职业画家生涯的经历。传统社会对于女性角色的定位在《我的家庭》的内容上体现出来,传递了公众社会对于女性的期待——好母亲、好妻子的规范。虽然潘玉良当时已经是一个独立经济能力的职业新女性,潜意识内心里仍希望实现事业、爱情、家庭的和谐圆满,成为一个被社会认同的“好女人”。

但是潘玉良的愿望在当时很难实现,妓女、小妾、教授多重身份如同负荷般难以调和。从这幅作品的中心构图中可以看出,她开始思考自己的社会地位和家庭地位,事实上当时的潘玉良成为了一名成功的画家,但从社会意义的角度上说旧式家庭里的小妾还是她的第一身份,这个身份始终是一个被轻视、排斥的女性角色。社会上并没有真正认同她的成功,她构建的理想世界也通过画笔传递在这幅作品里。从潘玉良《我的家庭》中,体现了她女性意识的自我觉醒和成熟,对自身价值的认同、对传统以男性为中心的社会质疑和批判的权利。她用女性的视角去审视世界、审视自我,以自己的方式追求女性的解放,追求女性主体价值的实现。

四、渴望实现的自身价值

《我的家庭》中潘玉良想表达女画家潜意识里仍然希望能够实现传统女性被社会所接受的事业、爱情、家庭的统一的心中愿景,完全体现女画家的深层内心饱受传统伦理道德观念的束缚。女性的依附性是整个男权文明和男性对女性期望的结果。潘玉良反思自身,她只是一个无法与强大的封建势力和旧意识作抗争的弱女子。她决定留学欧洲,也是因为旧传统道德的教化禁锢下,受压迫歧视的她根本不可能实现自身价值。

潘玉良女性视角的形成与当时社会因素、文化因素、身份因素、性别因素密不可分。旧传统道德的社会中,从一个懵懂少女成长为一名融合中西文化的画家、教授,这样的传奇经历使她有了独特的多重身份,这也是她独特艺术表达的内在动力。尽管她受到“身份”的限制,但是她作为创作主体,显示出逐渐自觉的女性视角和表达方式,她以“艺术为载体”表达自己的感受与理想,审视女性的生存状态、存在价值。《我的家庭》中,可以深刻感受到她的女性自述性特征,把艺术创作完成了自我的实现,并掌握了自身的女性话语权。

五、总结

贾方舟评价:“她(潘玉良)是中国女性艺术家最早将视角转向自身,最早关注到女人的生存状态的艺术家。在她之前和在她之后的许多年中,很少再看到如她那样流露出强烈的女性意识的作品。”艺术创作主体的她逐渐显示自觉的女性视角与女性觉醒,在她对女性内心世界对社会的关注融入以女性形象为主题的画作,传达了女性独有的心理、情感、审美等种种感受。因此她不仅是20世纪中国第一位最有影响的女艺术家,也是中国女性艺术的开创者和奠基人。

参考文献:

1 [美]琳达,诺克林等著,李建群等译,失落与寻回——为什么没有伟大的女艺术家[M],北京:中国人民大学出版社,2004年

2 李建群,拉美·英伦,女性主义[M],北京:中国人民大学出版社,2000年

3 贾方舟,创榛辟莽百年路——20世纪的中国女性艺术家[J],西北美术,2000,02

4 冯小贞,女性情感与东方神韵——旅法画家潘玉良的绘画风格探析[J],美术向导,2003(2)

——潘玉良的艺术人生