东西方传统绘画材料的对比与应用

何海燕

[摘 要]东西方传统绘画种类都是以材质来命名的,令人见其名就知其材质。每种门类的材料都有着长时间的发展积淀,形成其独特的材地质感的表现力,并形成相对独立、相对稳定系统的技术应用范畴。在材料研究已相对独立的今天,只有对中外传统绘画材料的演变历史进行深入研究,当代艺术家才能在此基础上继续发展创新,寻找新的材质以形成独具当代特色的作品。

[关键词]东西方传统绘画 材料演变 对比与应用

[中图分类号] J202 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2013)06-0118-03

绘画是人类精神交流的产物,但是它必须依从一定的物质材料来传达情感。人类最早的绘画作品出现在石器时代,由于当时生产工具的简陋,当时的人类因陋就简地采用了容易取得的天然材料,材料的简陋与质朴形成了作品的粗犷风格,具有一种独特的艺术感染力。早期的东西方原始绘画在材料的使用方面有着大量的共通之处,除了上述的彩陶绘画和岩画之外,还有在世界各国都存在着的数量众多的壁画。壁画艺术的发展推动着各种绘画门类的诞生和绘制工艺的开拓,世界各个地区在壁画中使用的媒材都有其特点,大致包括湿壁画、胶彩画、蛋彩画、蜡画、油画等等。这也是日后东西方绘画材料系统的源头分流处。本文对东西方绘画材质的梳理也是从壁画这一源头开始的。

一、中国传统绘画材料的演变过程

中国传统壁画中最主要的技法之一是胶彩画法,它普遍采用水溶胶质颜料绘于泥底墙面的湿壁画或干壁胶彩画,这和后来的纸质绢质绘画从材料的体系来看是一脉相承的。中国最早的绘画是画在绢帛上的。在没有发明丝绸之前,绘画只能画在墙壁、陶器、木、竹片上,其艺术效果难以与丝绸制品相比。由于丝绸质地轻柔细密,不仅仅是绘制方便,更重要的是由于媒材基底的变化,带来了形式与技法相应的变革,笔、墨、色在绢面上具有更强的表现力,形成了中国画以毛笔为媒体、以墨为主的胶性颜料和以水为稀释剂的材料系统,并长期沿用下来。

此外,纸张的出现对中国画的发展创新也具有划时代的意义。中国的造纸术源于汉代,早期的纸张质量并不适宜作画,直到唐代时纸张才开始作为画纸使用。唐代画纸多为麻料制成,纸面经过加工较为平整细腻,适合于画工笔画。后来的一些文人画家开始尝试在未经加工的纸面上作画,获得了一种生宣晕染的效果,相传米芾“画纸不用胶矾”,也就是使用生宣,因此米芾才能利用纸张对水的敏感与扩散,表现出烟雨朦胧的南方景致。从熟宣到生宣就是一项材料的改革。到元代时纸张逐渐取代了绢的重要地位,尤其是明清以后,宣纸工艺更加进步,纸质对水墨的反应更加敏感,使得笔墨变化更微妙丰富,对大写意花鸟画的迅速发展起了至关重要的作用。纸的出现,是中国画材料上的又一次大的革新,是中国画发展创新的又一次飞跃。

从历史的角度来看,中国画的每次发展和创新,都离不开材料的变革。无论是原始绘画,还是魏晋南北朝的壁画,或者是后来的文人绘画,每次中国画的创新,材料的发展都起到了极其重要的作用。

二、西方传统绘画材料的演变过程

古代西方各地区壁画的媒材大致相同,但也随着地区物产气候的不同存在着一定的差异,如古希腊的湿壁画、古埃及的干壁画、古罗马和中世纪的蛋彩画、文艺复兴的油画技法的壁画等。年代较为古远的时代,一般采用的是湿壁画的技法,是在地仗层潮湿状态下作画。 湿壁画的色彩层在与墙体内石灰层中渗出的碳酸钙在干燥的过程中结成如岩石般坚固一体而历久弥鲜,能长久不变,具有独特的透明感。而湿壁画在整个制作过程中都不使用胶。之后干壁画的出现逐渐取代了湿壁画。干壁画是在地仗层完全干燥后作画,制作干壁画需要在颜料中调入粘合剂。当时古罗马的壁画就是利用了蛋黄作为粘合剂,这种水油相融的乳液对西方后来最为重要的画种——油画的出现起到了极为重要的作用。

古罗马的蛋彩画是最早的水性丹培拉,用蛋黄加水调成乳液状媒介,再调和色粉,画在石膏白底子或裱好布的木板底子上。这种材料的光泽感较为内在,颜色鲜明饱和,历经千年而不变。油性丹培拉的使用是从乔托开始的,由于媒介中增加了油的成分,颜色被更好地吸收和反射出来,产生了距离与深度的空间,更适于逼真地还原对象。

由于丹培拉材料干燥过快,色彩淡雅,难以达到逼真再现客观对象的目的,画家们便不断寻找更为适合的材料。由于天然树脂及油性材料最早被用于丹培拉的上光保护,因此各种油脂自然成了实验的主要材料。尼德兰画家凡·爱克兄弟对油画材料的出现做出了重要的贡献,他们使用单色丹培拉颜料塑造物体形体与明暗,用天然树脂与干性油媒介剂混合的透明色罩染上色,两者相互交替,画出具有空间感和量感的形体。这种新材料与技法改变了丹培拉以平涂为主的透明画法,开创了油画的混合技法,在表现视觉真实感方面取得了极大的进展。

从混合技法到直接画法的发展经历了两百余年的时间。期间许多画家的绘画实践都推动了“直接画法”体系的进一步发展和成熟。比如画家委拉斯凯兹,他早年的作品还属于混合技法的范畴,但晚年的作品大多都是色与形同时塑造的,已经属于直接画法了。但是,直到印象主义时期,直接画法才发展成了普遍使用的技法。因为当时的社会已步入工业化的时代,画家们使用的颜料已不再是手工研磨的色粉,而是工业生产线生产的管装颜料,白色底的画布代替了工序复杂的有色底画布,利于速干的挥发性油代替了传统媒介剂。画家们可以摆脱材料特性的束缚,更加自由地作画,甚至可以像凡·高那样直接在画布上混合颜色。颜料运用的直接性所产生的色彩穿透力,以及厚画法所拥有的肌理美感,使直接画法成为当代油画的主流材料与技法。

三、中西方材料的对比研究对当今创作的意义

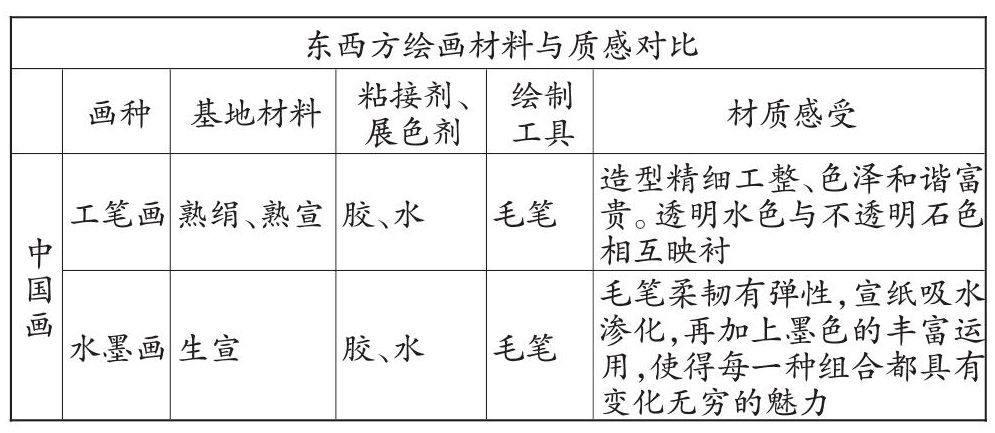

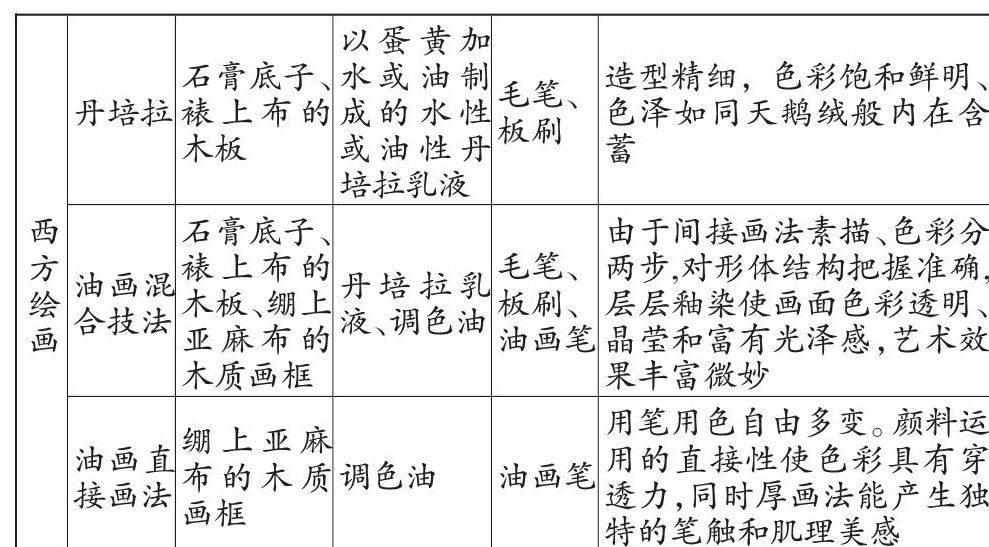

对传统绘画材料的研究范畴不外乎三个方面——基底材料、媒介材料和绘制工具。正是这三者之间相互作用形成画种独特的质感和表达方式。比如水墨画,毛笔柔韧富有弹性,能画出灵动多变的线条,加上宣纸的吸水与渗化,对墨线反应迅速,再由于水的加入,于是变化无穷。中国画种特色就是在这个特定物质媒介的相互作用中逐渐形成的。通过下面的这个表格来更为直观地对比中西方绘画材料与质感的差异。

从表中可以观察到东西方绘画材料发展所暗含的共同规律——都是遵循着从间接画法到直接画法的转变。在这一点上工笔画与丹培拉、油画混合画法有异曲同工之妙。工笔画的作画程序是比较复杂耗时的,以墨线勾勒平面轮廓,以某种水色晕染完成对造型的深入塑造,以多次罩染完成对色彩的描绘,这一过程在古典油画技法中也可以找到。1987年10月至11月,中央美术学院邀请巴黎国立高等美术学院绘画技法教授宾卡斯举办绘画材料技法讲习班,他的授课还原了古典间接画法的步骤与过程。“宾卡斯先生的起稿方式与我们的油画起稿方式不同,它不是块面的,而是中国白描式的,不是虚实明度变化的,而是平面的线描轮廓。这样画可以使用笔生动,使我们想起欧洲的古典绘画大师的作品。”“罩染是透明画法中取得色调层次的主要手段在之一,也是使色彩丰富的重要技巧。它既可以罩染亮部的色彩,也可以罩染暗部的色彩,使其层次丰富。”

而水墨画则与油画直接画法在本质上有也共通之处。首先从作品的绘制方法来看,都是从素描与色彩分阶段的反复罩染变成了一步到位的一次性画法。这种绘制程序的变化不仅仅表现为作画时间的缩短,同时还蕴涵着人们的审美习惯改变。从作画的过程来看,水墨画的变化丰富,随机性较强,这就需要艺术家掌握扎实的基本功,同时也更强调在作画过程中的控制与发现,强调出其不意的偶遇的神来之笔。而油画直接画法要求艺术家必须在当下的一笔之中找到造型与色彩这两层关系。直接画法会使得造型或色彩的精确严谨性变得松动起来,但同时,笔笔相随一气呵成的直接画法凸显出的生动气韵则是在以往的工整理性的间接画法中难以看到的。

对中西方传统绘画材料的研究对当今艺术创作来说具有重要意义。首先,对绘画材料源头到发展的整个系统进行研究和实践可以给当今的艺术家提供丰富的材料语言。从文化发展的角度来看,新近的东西不一定是进步优秀的,古老传统的东西不一定就是落后保守的。材料的古老或新兴并不能成为衡量材料的标准。通常在艺术急需创新的时代,艺术本源、文化源头的优秀遗产会帮助当代艺术家理顺本该清晰的文化脉络和艺术传统,找到一个民族的文化自信和艺术气质。其次,当代绘画更多的是追求多种材料的综合运用,打破了绘画种类之间严格的材料限制。在材料研究已相对独立的今天,只有在对中外传统绘画的材料的历史进行深入研究的基础上,当代艺术家才能继续发展创新,寻找新的材质以形成独具当代特色的作品。最后,还要注意到,东西方材料的共通之处是可以互相借鉴的。比如,工笔画与丹培拉在语言上相近,在艺术语言内在规律的研究方面为东西文化的相互借鉴与置换提供了重要的融合基础。作为当代的艺术家,在探索新的艺术道路的同时,还应该回过头来研究在历史的发展中被忽略忘却的传统优秀的材料与技法,探索对传统技法的继承与发扬,使传统材料与当代精神相结合,创造出具有民族特色与时代特征的优秀艺术作品。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 张元.油画教学·材料艺术工作室[M].北京:北京大学出版社,2007.

[2] 许炀,林纯用.宾卡斯油画技法[M].郑州:河南美术出版社,2004.

[3] 刘孔喜.坦培拉绘画技法[M].合肥:安徽美术出版社,2002.

[4] 甄跃清,李学明.西方传统绘画材料研究[J].大学教育,2012,(9).

[5] 姚历清,刘伯强.东西方传统绘画材料运用区别[J].艺术研究,2012,(12).

[责任编辑:雷 艳]