一件珍贵的唐五代敦煌俗家弟子诵经录

张先堂

内容摘要:本文首次对敦煌研究院藏D0218号残卷刊布录文,考证此卷为唐五代敦煌俗家弟子诵经录,并引申论证此卷反映了唐五代敦煌俗家弟子的结社诵经、试经活动,对于深入研究唐五代敦煌民间基层社会人们诵读、受持佛经的信仰活动,即法供养活动及其组织形态提供了珍贵的第一手资料,具有重要的历史文献价值。

关键词:唐五代;诵经录;俗家弟子;结社;试经

中图分类号:G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2013)06-0040-10

A Valuable Record about the Sutra Chanting of Lay Buddhists at Dunhuang during the Tang and Five Dynasties:a Study on D0218 Kept in the

Dunhuang Academy

ZHANG Xiantang

(Scientific Research Division, Dunhuang Academy, Dunhuang, Gansu 736200)

Abstract: This papers reports for the first time the text of D0218 from Dunhuang Academy's collection, identifies it to be a record about sutra chanting of lay Buddhists at Dunhuang during the Tang and Five Dynasties, and then concludes that this manuscript D0218 reflects the assembly, sutra chanting and chanting test activities of lay Buddhists at that time. Therefore, it has significant value as a historical document by providing the first-hand material for studying the activities of dharma offerings and the organization forms of folk people at Dunhuang during the Tang and Five Dynasties.

Keywords: Tang and Five dynasties; Record of sutra chanting; Lay Buddhists; Assembly; Test of sutra chanting

(Translated by WANG Pingxian)

敦煌研究院藏D0218号残卷,正背两面有文字。2000年出版的《甘肃藏敦煌文献》第1卷编号“敦研011”(以下仍用原编号,简称“敦研院藏218号”)[1]。施萍婷先生主持的编辑组将正面内容定名为《抄经勘误录(拟)》,将背面内容定名为《记事杂写等几行(拟)》,并在“叙录”中说明:

首尾俱残。白麻纸。卷长一○○厘米,卷高二六.六厘米。总三七行。

记录格式如“分户账”,先写人名,次写几月几日经中校出的错漏。卷中日期下多有“利故”二字,未详出处,不知何意。[1]269

此后迄今未见有学者对此卷发表研究成果。

近期,笔者有缘考察本卷原卷,发现以往学者对此卷的定名、定性有误,遂引发笔者的研究兴趣。笔者首先释录此卷文字,其次考证相关问题及对此卷获得的一些新的判断。

一 释 文

敦研院藏218号记录了某一年内从正月到次年正月的不同月份中,二十余位俗家弟子诵经的情况,原卷显示了两人以上的不同笔迹,且笔迹墨色浓淡不一,表明本卷当出于多时、多人之手。但由于《甘肃藏敦煌文献》所刊发的是黑白照片,未能完整体现原卷中许多重要的信息,甚至难以释读清楚文字。笔者多次阅读原卷,并借助本卷的高精度数码照片反复释读,才得以释录出本卷文字(图版42)。

需要说明:一、从原卷笔迹、墨色浓淡异同等遗迹可以判断,本卷是在年初即分别由写经人首先在卷面适当位置写出每人姓名及其所诵经典名称,留出适当的文字记录空间,然后在一年内不同月份间根据实际,逐月记录每人诵经具体情况;每人的记录空间或两栏或三栏,每栏有若干行,据此格式录文,正面、背面文字共录为124行。二、原卷在多栏记录每月诵经情况时,往往出现空白、重复、排序颠倒错乱、涂抹删改原有记录文字等种种情况。笔者释文大多依照原卷行款,仅对月份排序错乱者,予以适当调整(详见校记)。三、原卷除了文字记录,还使用“△”、“__△”两种特殊的标示符号,笔者照录,但将竖写改为横排,并加断句标点,以便理解(为校记需要,在相关行款加右上角标校记序号)。

(一)本卷正面释文

(前残)

1. □□□□□上△

2. 正月:所有利益△(1)

3. 杨□□□□(2)……

4. 三月:菩萨摩(诃)(3)萨△

5. 张润姬:《金光明》

6. 正月:△

7. 闰(月):△

8. 二月:△

9. 三月:我等不见△

10. 十月:云何如来,利故△

11. 十一月:菩萨摩诃萨△

12. 十二月:△

13. 十二月:放大光明△(4)

14. 正月:举要言之

15. 历筞故,上度。

16. 《法花弟(第)一》(5)

17. 阳(杨)阿男:《金光明》竟△

18. 正月:___△

19. 闰月:___△

20. 二月:尔时世尊△

21. 三月:文殊师利△

22. 四月:我见波(彼)土△

23. 七月:离诸戏咲△

24. 十月:我于过去世佛△

25. 十月:第一卷竟△(6)

26. 十一月:殖诸善本△

27. 十二月:其名曰△(7)

28. 十二月:佛灭度后△

29. 正月:我念过去世

30. 正月:筞故,上度。

31. 张弥沾:《金光明》

32. 正月:△

33. 闰月:△

34. 二月:忏悔卷△

35. 三月:时信相菩萨△

36. 十月:昨夜

37. 十一月:见婆罗门△

38. 十二月:缘事△(8)

39. 十二月:能除众生△

40. 正月:是鼓所出

41. 正月:筞利故,不度。

42. 张权姜:《优婆塞》(9)

43. 正月:筞故,上度。

44. 闰月:利故△。

45. 三月:利故△。

46. 八月:宁、受、恶戒△

47. 九月:

48. 十月:畜、恶、弟子△

49. 十一月:者、分别、智△

50. 十一月:善知、利根△

51. 十二月:出家、菩萨△

52. 十二月:官事△(10)

53. 十二月:官事△(11)

54. 阴凤姬:《法花》

55. 正月:___△

56. 闰月:利故_△

57. 二月:___△

58. 三月:又见具戒_△

59. 七月:利故 _△

60. 九月:_△

61. 十月:观诸法性△

62. 十一月:___△

63. 十二月:___△

64. 正月:国界自然

65. 正月:筞故,上度。

66. □(华?)令姬:《救护身命经》

67. 正月:

68. 闰月:

69. 二月:诵是经者,利故。

70. 三月:利故。

71. 四月:

72. 五月:

73. 六月:

74. 七月:

75. 八月:乐闻法者

76. 九月:

77. 十月:佛告阿难,谛听。

78. 十一月:

79. 十一月:欲求上生△(12)

80. 十二月:汝等护行

81. □(索)□麦:《金光明》(13)

82. 张双麦:讽《法花第一》

83. 四月:毕陵伽婆嗟(蹉)

84. 五月:

85. 六月:

86. 七月:

87. 八月:其名曰文殊

88. 九月:利故。

89. 十月:

90. 十一月:利故。

91. 十二月:

92. 宋洪兴:《药师流离(琉璃)光》

93. 正月:第三愿

94. 正月:筞故,上度。

95. 七月:△

96. 八月:第一愿△

97. 九月:利故△。

98. 十月:_△

99. 十一月:△

100. 十一月:众生、诸菩萨△

101. 十二月:△

102. 索显姬:《救护身命(经)》、《救病苦厄经》

103. 正月:△

104. 闰月:△

105. 二月:佛告阿难,善信等△

106. 三月:佛告阿难,汝□护行△

107. 四月:佛告阿难,汝(下残)

108. 五月:(下残)

109. 七月:△

110. 八月:△

111. 九月:一卷竟△

112. 十月:转诵《救病苦厄经》△

113. 十一月:若有恶魔△

114. ……(前残)(无量)无边

115. 十二月:诵是经者△

(后残)

(二)本卷背面释文

116. 法王无上尊(14)

117. 令狐夫人:利故。

118. 孙夫人:利故。

119. 索夫人:识经不度。

120. 孟双媚:说寂灭法。

121. 张洪姬:利新经,山中诸难。

122. 唐衍姬:利故。

123. 安晖:利故。

124. 媚□:利故。

(三)校记

(1)此行为前一人诵经记录,“所有利益”见于佛藏中多部经论,亦见于《金光明经》,根据此卷诵经录所涉佛经,笔者推测此人所诵为《金光明经》的可能性比较大。

(2)因原卷残缺,本行其中四字仅残存左半边,推断为“同姬法花”,可知此人诵《法华经》。另佚失此人至少一月诵经记录。

(3)原卷漏写“诃”字,“菩萨摩诃萨”指菩萨,是佛经中常用语,《法华经》中亦多见。

(4)此行原卷写在“十月:云何如来,利故△”一行右侧。盖因此人十二月已有一次记录,仅以符号记录其参与诵经,后又记其诵经进度,已无位置,故填写在此栏最右侧十月记录旁。

(5)此行原卷用不同墨色的笔迹紧贴写在阳(杨)阿男姓名右侧,当系表示后来对此人所诵经名的更改。

(6)此行原卷写在“十二月:其名曰△”一行右侧,盖因此人十月已有一次诵经记录,第二次记录时已无位置,故填写在十二月记录旁。

(7)此行原卷写在“七月:离诸戏咲”一行右侧。

(8)此行原卷写在“十月:昨夜”一行下,又用墨笔涂黑抹去此条记录。盖因此人起初十二月因事未参加诵经,后又补时间参与诵经,故涂去此条记录。

(9)《优婆塞》即《优婆塞戒经》之略称,盖因本卷所有佛经名均用其通俗简称。

(10)原卷用墨笔涂黑抹去此条记录,原因同校记(8)。

(11)原卷用墨笔涂黑抹去此条记录,原因同校记(8)。

(12)此行原卷插写在“十月:佛告阿难,谛听”一行右侧,当系补记。

(13)此人名下空白无记录。

(14)此行后原卷空若干行,接抄后面内容。

以上的释文,或有疏误之处。但经过笔者的释录,已基本可以读通敦研院藏218号残卷。这将为研究工作奠定文献基础。

二 考 证

对敦研院藏218号,学界目前尚未予以充分关注,对与此卷相关的诸多问题,人们尚未有准确清晰的认识,因而有必要予以深入细致地考证。

(一)本卷的性质、定名

《甘肃藏敦煌文献》编者将敦研院藏218号正、背两面内容分别定名为“抄经勘误录(拟)”、“记事杂写等几行(拟)”,大概在题名尾缀以(拟),表明有待商榷,这是审慎的态度。笔者以为,此定名不准确。依据上述释文,笔者判断,此卷正、背面内容相关,均为诵经录。上引录文第82行记录“张双麦:讽《法花第一》”,“讽”即讽诵;第110行记录索显姬“十月:转诵《救病苦厄经》”,此系内证,是判断本卷为诵经录的可靠证据。与本卷正面逐月详细记录11人诵经的进度和部分人考核结果不同,卷背是对8位女性诵经情况和考核结果的简要汇总记录。笔者推测,有可能由于此卷残缺,遗失了记录卷背所涉8人诵经的具体情况。

诵经即诵读、讽诵佛经,又称为“咏经”、“转经”。《高僧传·经师论》曰:“咏经则称为转读,歌赞则号为梵呗。”[2]当然需要辨明的是,诵经、咏经皆指诵读佛经,含义很明确。而转经则有二义,一指诵经,即平常之读经,逐行阅读,谓之真读;一指转读,即选读大部佛经如《大般若经》每卷之初中后数行,转翻经卷。诵经、转经是佛教信徒供养佛经即法供养的一种形式。

敦煌遗书中保存了十余件转经录,方广锠先生曾进行过系统的校录、研究[3]。方广锠先生指出P.3187《戊辰年九月一日转藏诸杂经论数目》:

虽仅二十余帙,却包括了大、小乘,经、律、论,则或者当时一般的转藏并非转读全部大藏经,只是从藏经中选取若干部作为代表而已。[3]818

另外也有一些以僧人个人为单位的转经录。BD13683《诵经录》则是个人在不同时间诵经进度的记录:

(前残)

□□□《维摩经》,日诵两行。十一月四日至“习众法宝”;十一月十/六日诵至“万梵天王”;十二月一日至“尓时长者子”;十二月/十六日诵至“尓时舍利弗”;正月三日诵至“方/便品”;正月十七日诵至“弟子品三”。政智,持《菩萨戒》……“尓时释迦牟尼”;十二月一日至“自/婬教……□六日诵至“自嗔教人嗔”;/正月三日诵至……(后残)[4]

此残卷保存了两位僧人不同时间分别诵《维摩诘经》、《菩萨戒(经)》进度的记录。从“日诵两行”的记录和诵经进度来看,此卷显然是背诵佛经的记录。敦研院藏218号残卷中记录多人每月诵经进度的情形与此卷颇为相类。由此也可类比证明,敦研院藏218号确属诵经录,二者所不同的只是一为出家僧人,一为俗家弟子。故可将敦研院藏218号残卷定名为《俗家弟子诵经录》。

(二)本卷的断代

由于敦研院藏218号缺乏明确的纪年线索,无法直接对其进行断代。笔者仅能据此卷文献形态、书法特征,判断此卷当产生于唐、五代。

本卷共保留了19位男女俗家弟子的姓名,这应该是考察其时代的间接证据。但笔者目前尚未清理出与这些人物相关的时代线索,仍有待于今后进一步地研究。

(三)本卷所见唐五代敦煌俗家弟子诵经的组织形态

敦研院藏218号记录了唐五代某一年内敦煌俗家弟子诵经的进度和考核结果,反映了唐五代敦煌俗家弟子诵经活动组织形态的诸多史实。

1.性别结构

本卷正面涉及11位俗家弟子,根据姓名可以判断,其中有4位女性:张润姬、阴凤姬、□(华?)令姬、索显姬;6位男性:杨阿男、张弥沾、张权姜、□(索)□麦、张双麦、宋洪兴;1位性别不详:杨□□(因为姓名残缺难以判断)。

本卷背面记录了8人:令狐夫人、孙夫人、索夫人、孟双媚、张洪姬、唐衍姬、安晖、媚□。从姓名可以明确判断其中7人为女性,唯有安晖1人仅从姓名难以遽断其性别,但据其前后皆为女性推断,此人也当为女性。

本卷正、背面共记录了19位俗家弟子,其中有12位女性、6位男性,1位性别不详。参与诵经的成员中,女性占了绝大多数,达63%,这是其显著特色,也表明唐五代敦煌女性对佛教信仰的虔诚及对诵经活动的热衷。

2. 阶层构成

本卷19位男女俗家弟子,其中张氏、索氏、阴氏、令狐氏等都是敦煌的大家族。我们不知道这些男女成员之间有何关系,比如是否夫妻关系。本卷正、背面分别所记张润姬、张洪姬,据其姓名似可判断两人为来自同一家庭或同一家族的姐妹。

本卷中的男性成员,其姓名大多比较通俗,似乎表明其社会地位不高,应为平民阶层。当然也不能排除其中有些成员来自社会地位较高的中上层家族。如其中有3位张姓成员,有可能来自唐五代敦煌地方的望族张氏。据本卷正面张权姜“十二月:官事”的记录,推断此人可能为官员,或与官府有关系。

本卷中女性成员的名字大多比较文雅,似乎表明她们来自具有较高社会地位的家族。尤其考虑到参与诵经活动的前提条件是需要受过一定的教育、具备一定的文化水平,而据古代经济社会地位低下家族的女性很少获得教育的社会背景,故判断参与诵经的女性成员很可能来自具有一定经济社会地位的中上层家庭,应该大致不误。特别是卷背记录的令狐夫人、孙夫人、索夫人,显然表明她们来自具有较高社会地位的官员家庭。

3.佛经选择

根据本卷正面残存的记录,我们可知11位敦煌俗家弟子选择诵读的佛经涉及《金光明经》、《法华经》、《优婆塞(戒经)》、《救护身命经》、《药师琉璃光经》等5种,其中选择《金光明经》的有5人,近一半,占比最高,其次是《法华经》4人,《救护身命经》2人。另外,考本卷背面所抄“法王无上尊”一句,并记录孟双媚诵经至“说寂灭法”,当均出于《妙法莲华经》。张洪姬诵经至“山中诸难”,可知当出于《佛说灌顶拔除过罪生死得度经》(说详下文)。对于诵经的选择,我们尚不知道究竟是出于本人的爱好,还是其他原因。但我们从中可以窥知敦煌俗家弟子佛教信仰的诸种倾向性特征:

其一,在经律论三藏中,没有任何人选择论部之经,表明敦煌俗家弟子并不关注佛教义理之学。

其二,只有一人选择律部之经《优婆塞戒经》,表明个别俗家弟子对守戒修行的关注。

其三,绝大多数人都选择当时敦煌最为流行的《金光明经》、《法华经》、《药师琉璃光经》等,反映出敦煌俗家弟子佛教信仰的功利性特征。因为当时敦煌人们普遍相信抄写、受持、诵读这些广为流行的佛经有望获得种种现实的福报。比如其中选择最多的是昙无谶所译《金光明经》,因为此经宣扬忏悔灭罪思想,宣扬“十种恶业,一切忏悔”,借此祈祷自己“早成菩提”,得“吉祥果报”。

其四,《救护身命经》是一部伪经,被《开元释教录》等正统经录列入伪经而从大藏经中予以摒除,故后世失传。但由于此经宣扬“济人疾病苦厄”而迎合了大众的心理需求,在唐五代敦煌地区依然广为流传,反映出敦煌民间佛教信仰的功利性、混融性特征。其实,只要我们看五代时敦煌三界寺高僧道真整理的佛经目录中赫然列有《救护身命经》[5],我们就会对此特征获得更加清晰的确认。

4.时间安排

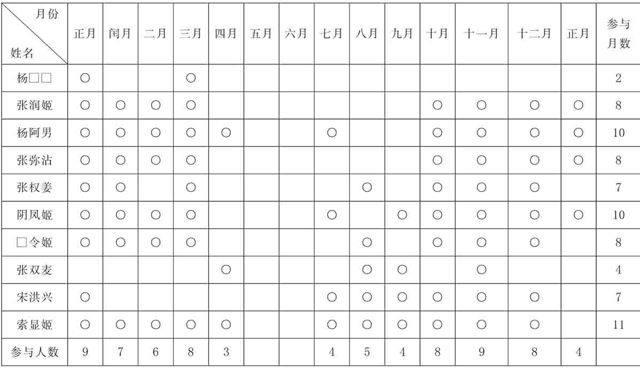

本卷正面保存了某一年内11位俗家弟子的诵经记录,其中10位俗家弟子逐月诵经的记录较为完整,他们参与诵经的月份详见表1(符号“○”表示参与诵经的月份)。

表1显示了10人诵经的月份记录,从中可见,每人参与诵经的月份虽并不完全一致,但大体仍有规律:年初、年尾7个月参与人员比例最高,正月9人、闰正月7人、二月6人、三月8人,十月8人、十一月9人、十二月8人;选择年中几个月的比例较低,四月3人、七月和九月4人、八月5人;而五、六两月则无一人选择。造成这种现象的最主要原因当与俗家弟子农事时间安排有关。与出家僧人常年参与佛教修行活动不同,俗家弟子首先得参与正常的生产活动。年中几个月是农忙季节,故参与人员少。五六月是大忙季节,正如白居易《观刈麦》诗云“田家少闲月,五月人倍忙”[6],故无人参与;而年初四五个月与年底三个月属农闲季节,故参与人员多。

本卷正面记录张弥沾“十二月:缘事”,两次记录张权姜“十二月:官事”,又都用墨笔涂抹删去。据此遗迹推断,此二人可能在十二月间都曾因为自家私事或官府公事而缺席诵经,但他们后来又都找时间参与了诵经,两人都有十二月诵经进度的记录可为明证。可知此二人对诵经活动的重视和积极参与,故记录者后来又涂抹删去了他们有事的记录。有事的记录集中在十二月,当与临近腊月年关,公私事务繁多有关。

5.诵经记录

本卷中除了记录诵经人姓名、所诵经名外,最大量的内容属于逐月记录每人诵经进度。通观全年记录可知,记录某人诵某经,大多并不是诵整部佛经,而只是诵其中某一卷。如记录张润姬诵《金光明经》,正月至“我等不见”,见该经卷1《寿量品第二》;十月诵至“云何如来”,该经中有两处“云何如来”,第1处在卷1《寿量品第二》中,第2处在卷3《授记品第十四》中,笔者判断此处“云何如来”当属第1处。因为她十二月时诵至“放大光明”,仍然见于该经卷1《寿量品第二》。也就是说,张润姬从三月诵《金光明经》卷1《寿量品第二》,到十二月份时仍然还在诵此卷。如此情形并非一人。另如记录阴凤姬诵《法华经》,三月至“又见具戒”,十月至“观诸法性”,次年正月至“国界自然”,三处均见于该经卷1《序品第一》,表明阴凤姬全年都在诵《法华经卷第一》。再如记录张双麦“讽《法花第一》”,四月诵至“毕陵伽婆嗟(蹉)”,八月诵至“其名曰文殊”,均在《法华经》卷1《序品第一》,如此进度,堪称缓慢。这种现象究竟是何原因,是这些人文化水平不高、理解力较差,以致诵经缓慢吗?更有甚者,有人全年诵经,其进度不进反退。如宋洪兴诵《药师琉璃光经》,正月诵至“第三愿”,八月时竟然退至“第一愿”。这种现象如何解释?

笔者认为,本卷记录的不是一般诵读佛经,而是背诵佛经。因为要求背诵佛经,所以大多数人的进度都很慢,全年只是背诵某部佛经的某一卷,甚至某一品。宋洪兴在正月时由于农闲,时间比较充足,能够背诵《药师琉璃光经》到第三愿,他从正月后,到六月一直没有诵经记录,可能由于事务繁忙未能参加诵经,到八月重新考核背诵,由于长时间没有诵经,以致对经文遗忘不少,只能背诵到第一愿。诵经分为读诵、背诵,也即宋代洪迈《容斋三笔》所云:“念经、读经之异,疑为背诵与对本云。”[7]本卷所记录的主要是背诵佛经的情况,大概俗家弟子平时自己在家读诵、背诵佛经,每月按时由考核者测试背诵的进度并记录在案。

另外还值得注意的是,本卷还记录了一些人所诵佛经中的重点词语。如记录张权姜“八月:宁、受、恶戒”、“十月:畜、恶、弟子”、“十一月:者、分别、智”、“十一月:善知、利根”、“十二月:出家、菩萨”,所记内容均并非他所诵《优婆塞戒经》中的完整文句,而只是该经中一些互不相接的词语。又如记录□(华?)令姬“八月:乐闻法者”、“十一月:欲求上生”,也均非其所诵《救护身命经》中的完整文句,甚至并非出于该经。根据这些迹象推测,有可能是反映了考核者考问诵经人对一些佛经中相关关键词语理解的情况。

本卷正面记录中除了文字,还使用了两种标示符号:△、___△。符号“△”可能是表示某人某月参与了诵经活动并已记录,符号“___△”是符号“△”的变体,只是在符号“△”之前加一竖线,大多使用在没有具体文字记录的月份处,其含义不详,或许不一定有什么具体含义,只是记录者在空白处落笔时顺带拖笔留下的笔迹。在有文字记录后使用的符号“△”都没有拖带的一竖笔,或许可以反证这一点。有些人的记录中留有某些月份数字,但无任何文字记录和符号标示,当是表示其人本应按计划参加而实际未参加当月诵经活动。

6.成绩考核

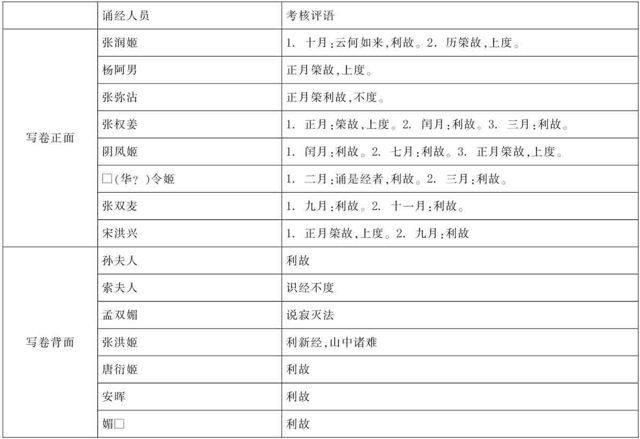

本卷的最大特色是,不仅客观记录了俗家弟子诵经进度的情况,而且还记录了多人诵经成绩考核的结果。本卷正、背面记录了对一些人诵经成绩的考核评语,归纳列于表2。

表2中共有23条诵经考核评语,其中有几个关键词需要我们搞清其含义:

一、“筞”,是“策”的俗写字,在本卷中“筞”即策问、考问之意。

二、“策故”,“故”是策的对象,策的标准是“利故”。“利故”是本卷中使用最多的词,共计15次,是考证本卷内容的一个关键词,准确解读此词对于本卷内容释读、定性、定名筹问题的解决都至关重要。“利故”究竟何意?以往研究者似从未见过此词,故《甘肃藏敦煌文献》的编者如实指出“‘利故二字,未详出处,不知何意”[1]269。笔者起初也对此词百思不得其解,但经过反复琢磨,忽然获得灵感,顿生曲径通幽、豁然开朗之感。笔者认为,解读“利故”的关键是搞清“故”字何指。本卷中“故”字除了与“利”字组合出现15次外,还与“筞”字组合出现过6次,所以归根结底,解读“故”字是解开这一串迷局的关键之关键。探考文字含义的诀窍之一是找到它的反义词。“故”的反义词为何?本卷背所记“张洪姬:利新经,山中诸难”一句,为我们提供了一把钥匙。笔者认为,“利新经”即“利故(经)”的反义词。“利新经”其含义是评价张洪姬诵新经“利”,即诵读新的佛经流利、流畅之意。“山中诸难”当与本卷正面一样是记录诵经进度。考“山中诸难”唯见于《佛说灌顶拔除过罪生死得度经》:

若入山谷,为虎狼、熊罴、蒺藜、诸兽、象龙、蚖蛇、蝮蝎种种杂类,若有恶心来相向者,心当存念琉璃光佛,山中诸难,不能为害。[8]

张洪姬所诵的当是此经,也是唐宋敦煌流行的佛经之一。

至此,笔者既已探明“利新经”的含义,原卷记录中的许多评语似乎都可以顺势得以明白地解释了。“利故”即指背诵故经流利、流畅。所谓“故经”大概是指每次诵新经之前背诵的旧经,它有可能指三种不同情形:一是指不同的佛经,二是指同一部佛经中不同的卷、品,三是指同一品中前后不同的内容。考察本卷的记录,似乎三种情况都有。大概经常会在诵新经时考察之前背诵故经的熟练、流利情况,以便时时温习巩固,其情形正如同学校老师会经常考核学生背诵旧课文是否流利,以便温故而知新一般。由此似可窥知敦煌俗家弟子诵读的佛经当有多种。

三、“上度”、“不度”二词当是对于诵经考核结果的评语。“度”指等级、等次。“上度”即上等,是最高等级的评语;“不度”即没有等次、不合格。

那么,是根据什么标准作出“上度”、“不度”的考核结论呢?本卷中给予“上度”评语者5人:张润姬、杨阿男、张权姜、阴凤姬、宋洪兴,其中男性3人,占本卷记录的6位男性的一半,远高于女性的比例,这表明当时敦煌地方男性的平均文化水平要高于女性,故在诵经考核成绩中占优。

考察上述5人诵经的具体情况可以得知“上度”的标准包括几方面:其一,参加的时间要多,即“出勤率”要高,张润姬、杨阿男、张权姜、阴凤姬、宋洪兴参与诵经时间分别为8、10、7、10、7个月(见表1),属于参与月份最多几位;其二,要能够多诵几部佛经,即使只诵一部佛经,也要尽可能多诵其中的内容,即要效率高;其三,要“利故”多,即要尽可能多地流利背诵故经。其中最典型的例证是杨阿男,此人第一栏与其他人以同样笔迹记录“《金光明》,竟”,但在姓名右侧又用不同笔迹记录:“《法华第一》。”而从正月、闰月、二月、三月、四月、七月、十月、十一月、十二月、次年正月共10个月中记录的均为其所诵《法华经》的文句,从这些迹象中可以判断:此人年初本来预定诵《金光明经》,但因为他已经诵“竟”即诵完了此经,故改为诵《法华经卷第一》。此人诵经的积极性实在是高,在十月份时已诵“第一卷竟”,十一月时又诵至“殖诸善本”,此句在《法华经》中见于卷1、卷2两处,据其诵经进度判断,他当已诵至卷2的“殖诸善本”之处。可见此人诵经进度已经属于“超额完成任务”了;再加其次年正月“筞(利)故”,最后获得“上度”的好成绩。

获得“不度”评语者,则是因为其人不够用功,诵经进度太慢,而且背诵不“利故”。如张弥沾虽然全年8个月参与诵经,属于“出勤率”较高者,但其诵《金光明经》,二月诵“忏悔卷”(即该经卷1《忏悔品第三》),三月诵至“时信相菩萨”,十月至“昨夜”,十一月至“见婆罗门”,十二月至“能除众生”,次年正月至“是鼓所出”,显示其全年诵经竟未诵完卷一《忏悔品第三》,可见此人一年间诵经长进不大,难怪在次年“正月筞利故,不度”,以不合格而告终。另外卷背记录“索夫人:识经不度”,可能是因为索夫人文化水平较低,识字较少,识读佛经较差,故被判为不合格。

由谁来对俗家弟子的诵经进行考核、评判呢?本残卷中并未保留直接的证据,只能予以推断。我们不能排除是由俗家弟子中佛学水平较高人员承担考核者的可能性。但考虑到出家僧人的佛学水平应该普遍高于俗家弟子,因而作为考核者更具权威性;同时考虑到唐五代敦煌寺庙、僧人众多,在许多家族中都有出家僧人,甚至僧人出家不离家,广泛地介入当地生产生活的情况[9];而且此件文书保存在寺院中得以藏入藏经洞而存留至今。据此种种,笔者推断唐五代敦煌俗家弟子的诵经活动由僧人承担考核者、指导者的可能性更高。

三 引申讨论

敦研院藏218号残卷的珍贵价值在于它反映了唐五代敦煌佛教活动的诸多信息,并由此可以帮助我们引申讨论下列相关问题。

(一)唐五代敦煌俗家弟子的结社诵经

上文对敦研院藏218号残卷有关俗家弟子诵经活动组织形态的考证、推断和分析说明,唐五代敦煌本地一群来自不同家族、不同社会阶层的男女俗家弟子,选择当时社会上最为流行的一些佛经,按照一年内有规律的月份时间安排,依据相同的要求集体进行诵经活动,统一地逐月记录诵经进度,如此种种现象,自然而然地会使人产生联想:本卷是否反映了结社诵经活动呢,也即本卷是否会是一件有关“诵经社”的历史文献呢?

郝春文先生在研究中古社邑时,曾根据碑刻、传世文献资料揭示唐、五代中原地区曾存在以诵经为主的一种佛社——“诵经邑”。如唐初释宝琼:

每结一邑,必三十人,合诵《大品》,人别一卷。月营斋集,各依次诵。[10]

还有以诵《金刚经》、《法华经》等佛经为主而结成的“金刚经社”、“法华邑”[11]。这启发我们关注敦煌地区是否存在诵经邑社的问题。

唐宋时期敦煌流行结社,如官人社、女人社、渠人社、亲情社、兄弟社等;也有许多与佛教活动有关的社,如燃灯社、行像社、造窟社、修佛堂社等;还有僧俗弟子结社写经。如天津博物馆藏27号《金刚般若经》题记:“天宝十二载(753)五月廿三日优婆夷社写。”[12]北图5221(果067)《妙法莲华经卷第四》题记:“社经,王瀚写。”[12]377另有吐鲁番出土BTⅡ1000《比丘惠德等合社敬写妙法莲华经题记》记载7世纪前半叶佛弟子比丘惠德等30位“合社”社人“敬写《法华》一部”[12]194。可见与敦煌邻近的吐鲁番地区也有结社写经的活动。因而,敦煌存在以诵经活动为主结成的诵经社是完全有可能的。对敦煌社邑相关的文献及其历史,宁可、郝春文、孟宪实等先生曾先后进行过系统研究,但迄今在敦煌遗书中尚未发现有关诵经社的文献。

如果敦研院藏218号残卷可以确定为一件有关诵经社的文献,则是第一次明确揭示敦煌诵经社的存在。这将为考察唐五代敦煌民间诵读、受持佛经信仰活动的组织形态,提供珍贵的第一手资料。

(二)唐五代敦煌俗家弟子的试经

敦研院藏218号残卷不仅逐月记录了俗家弟子诵经的进度,而且记录了考核者按照统一的标准给出的考核、评判结果,这使我们不由得联想到唐宋时代的“试经”。笔者认为,本卷反映了唐五代敦煌俗家弟子参与“试经”活动的情况。

唐宋时代朝廷曾对僧尼实行过试经制度,对此已有明杰[13]、白文固[14]、卓越[15]等多位学者曾予考察、论述。

试经制度包括两方面,一是取法于科举取士而实行试经度僧。试经由政府实施,有相应的政府官员主持考核,有固定的考核科目。试经的内容与数量在各朝也有相应的规定,考试合格者官府发给度牒,然后才能剃度,成为正式的具有合法身份的僧尼;否则即属非法,要受到法律的严惩。据《释氏稽古略》卷3载,此制度始于唐中宗,神龙二年(706)“八月诏天下试童行经义,挑通无滞者,度之为僧。试经度僧从此而始”[16]。此后试经度僧作为一种固定的度僧制度,被以后各朝所沿袭。二是僧尼试经,用试经来沙汰天下僧尼。根据《唐会要》杂录载:“(开元)十二年(724)六月二十六日,敕有司,试天下僧尼年六十已下者,限诵二百纸经,每一年限诵七十三纸,三年一试,落者还俗,不得以坐禅对策义试。”[17]这一制度也为后世所沿用。

根据魏迎春[18]、陈大为[19]等学者研究,唐宋时代敦煌地区也实行过试经制度。由于文献缺失,敦煌的试经活动起源于何时不可考,但至少在归义军时期已经出现。与内地由官府主持试经不同,敦煌是由佛教教团首领都僧统主持,在净土寺设有“试部”。S.371《戊子年(928)十月一日净土寺试部帖》载:

奉都僧统大师处分,诸寺遣徒众读诵经戒律论,逐月两度。仰僧首看轻重科征,于各自师主习业,月朝月半,维那告报,集众后到及全不来,看临时,大者罚酒半瓮,少者决杖十五,的无容免者。[20]

据此可知,晚唐五代敦煌僧尼试经,是在敦煌佛教教团首领都僧统直接领导下由试部实施的,试部与其他都司所管辖机构一样,直接隶属于都僧统。试部设置在净土寺,很可能与当时都司所属经司就设置在净土寺有关。对于平时诵经迟到、不参加的僧尼要予以物质或身体处罚,所以敦煌僧尼平时注重参与诵经。

敦研院藏D0218号《俗家弟子诵经录》残卷的发现,则使我们第一次知道唐五代敦煌地区俗家弟子参加诵经、试经的一些情况。虽然由于资料匮乏,我们目前无法确知俗家弟子参与诵经、试经的广度、频度,但使我们确知,由于受到僧尼诵经、试经活动的影响,诵经、试经的活动已经波及俗家弟子中。由此可见诵读、受持佛经的供养活动渗入唐五代敦煌民间基层社会之深。

总之,敦研院藏D0218号《俗家弟子诵经录》,对于深入研究唐五代敦煌民间基层社会人们诵读、受持佛经的信仰活动,即法供养活动及其组织形态提供了珍贵的第一手资料,具有重要的历史文献价值,值得学者们予以充分关注和研究。

附记:此文的撰写,曾承蒙方广锠先生、邓文宽先生的教示,谨志谢忱。

参考文献:

[1]甘肃藏敦煌文献编委会.甘肃藏敦煌文献:第1卷[M].兰州:甘肃人民出版社,1999:8-10.

[2]释慧皎.高僧传[M].汤用彤,校注.北京:中华书局,1992:508.

[3]方广锠.敦煌佛教经录辑校(下)·转经录[M].南京:江苏古籍出版社,1997:810-854.

[4]任继愈.国家图书馆残敦煌遗书:第112册[M].北京:北京图书馆出版社,2011:313.

[5]甘肃藏敦煌文献编委会.甘肃藏敦煌文献:第2卷·三界寺藏内经记目录[M].兰州:甘肃人民出版社,1999:111.

[6]白居易.观刈麦[M]//曹寅,彭定求,等.全唐诗:第7册·卷424.北京:中华书局,1999:4668.

[7]洪迈.容斋随笔:下册[M].孔凡礼,点校.北京:中华书局,2005:534.

[8]佚名.佛说灌顶拔除过罪生死得度经[M].帛尸梨蜜多罗,译.大正藏:第21卷(册).东京:大正一切经刊行会,1934:534.

[9]郝春文.唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

[10]道宣.续高僧传[M]//大正藏:第50卷(册).东京:大正一切经刊行会,1934:688.

[11]郝春文.中古时期社邑研究[M].台北:新文丰出版公司,2006:163.

[12]池田温.中国古代写本识语集录[M].东京:大藏出版株式会社,1990:301.

[13]明杰.唐代佛教度僧制度探讨[J].佛学研究,2003.

[14]白文固.唐宋试经剃度制度探究[J].史学月刊,2005(8).

[15]卓越.论唐代的佛教管理对佛教中国化的影响——以《唐会要》为研究中心[J].法音,2008(7).

[16]觉岸.释氏稽古略[M].大正藏:第49卷(册).东京:大正一切经刊行会,1934:822.

[17]王溥.唐会要[M].北京:中华书局,1955:861.

[18]魏迎春.晚唐五代敦煌佛教教团戒律清规研究·第五章晚唐五代敦煌僧尼试经与考课制度研究[D].兰州:兰州大学,2008.

[19]陈大为.晚唐五代宋初敦煌试经考略[J].兰州学刊,2009(4).

[20]郝春文.英藏敦煌社会历史文献释录:第2卷[M].北京:社会科学文献出版社,2003:189-190.