王久良:冲破垃圾围城

孙剑宇

我们几乎每天都会去重复这样一件事,那就是把家中日常生活所产生的垃圾装进袋子中,带出去丢入垃圾桶。垃圾桶,对普通人来讲,可能已经是处理自家垃圾全部过程的终点,然而就保护人类的生存环境而言,这才仅仅是个开始。作为垃圾制造者的我们,是否知道这些被运走的垃圾去了哪里呢?

垃圾是城市发展的附属物。在我国600多座大中城市中,2/3陷入垃圾的包围中,且有1/4的城市已没有合适场所堆放垃圾。统计数据显示,全国城市垃圾历年堆放总量高达70亿吨,且产生量每年以约8.98%的速度递增。据2009年3月的数字显示,北京市每日产生垃圾1.83万吨,且每年以8%的增长率递增;而北京市的每日垃圾处理能力仅为1.041万吨。同时,上海、广州等人口千万级的大城市,日均生产垃圾也在2万吨左右。过剩的垃圾生产能力与相对薄弱的垃圾处理能力,使城市在消化、分解垃圾方面形成巨大的缺口。也正是由于这个缺口的存在,堆放在城市周边而得不到处理的垃圾正以围城之势,默默无声地向城市中心袭来—这绝非危言耸听。

拍“垃圾”的摄影师

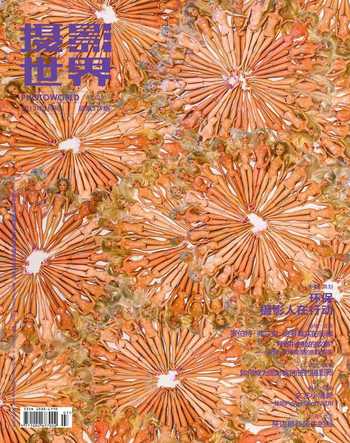

2009年12月,广东连州国际摄影年展上,一位年轻的摄影师以一组名为《垃圾围城》的作品,透过一系列影像图片反映北京周边的垃圾污染问题,在众多优秀摄影作品中杀出重围,最终捧得当年的“国际摄影年展杰出艺术家金奖”—他,就是王久良。

《垃圾围城》能得奖,并不是因为作品的用光、构图比别人更讲究,画面也实在谈不上美,用王久良自己的话说:“起初,我是抱着搞艺术的心态去关注垃圾污染问题,结果发现其中有比艺术更重要的问题。恰恰是这些问题本身的特点和与自身生存环境的紧密联系,使读者在视觉上产生了震撼和反思。”

几间破破烂烂的土房,紧邻纵横数公里的垃圾山。或有翻斗车正向其中继续倾倒垃圾而激起滚滚烟尘;或有附近拾荒者的幼年子女穿梭其间玩耍;或有十几头毛色已黑黄的绵羊围绕垃圾啃食杂草—仅仅透过图片,就可以隐约嗅到这些垃圾腐物所散发出的令人作呕的刺鼻气味……

如果你再耐心在网络上搜寻一番,就会发现:诸如此类的作品比比皆是—从通州、朝阳到丰台,从昌平、海淀到门头沟,几乎北京所有的区域,都留下了王久良的足迹。每找到一个垃圾场,王久良就在Google Earth上弄清楚它们的具体坐标,再把类似模样的图块都标注出来。没多久,地图上数百个密密麻麻的小圆点竟把祖国首都密密实实地团团包围了起来。

为拍摄这些图片,王久良从2008年起一直到2010年,几乎从未间断。耗时约一年半,他终于完成了《垃圾围城》这组作品。我们通过他的照片,在惊叹北京垃圾污染现状的同时,也不得不钦佩王久良作为一名摄影师的坚韧毅力与对于环境问题的责任感。

“其实我就是个专门拍垃圾的。在摄影圈里,大家几乎快忘了我叫王久良,而称我为垃圾摄影师。”即便是获得杰出艺术家金奖,王久良也丝毫没有沾染所谓“名家”的那种不可一世,反倒更显谦逊、幽默和客观。

选择社会纪实

1996年,20岁的王久良考入大学。但出于对摄影的执着,王久良在一年后便选择退学,用自己的全部积蓄在济南开办了一间照相馆。无奈经营不济,一年间竟赔掉了4万余元。这时的王久良感到,非但摄影梦离自己越来越远,甚至连最基本的生计都成了问题!在后来一段时间里,为生存王久良卖过菜、摆过地摊、做过杂工,但从未想过放弃过摄影。也正是这段日子,让王久良真正体验了底层社会的艰辛生活,同时也确定自己要向纪实摄影的方向发展。

王久良说:“正是通过那段艰难的生活,我才发现自己所追求的摄影应该是一种属于这个现实社会的真实,并开始厌倦帮别人摆姿势、做造型,然后按下快门。构造实际上并不该存在于对这个世界的影像记录中。”

怀揣梦想,几经坎坷,王久良终于在2003年考入北京的中国传媒大学影视艺术学院。学习期间,王久良坚持摄影创作,《私密空间》/《往生》等系列作品相继问世,并参加平遥国际摄影大展。通过展览,王久良作品得到社会及业内人士的认可。也正是通过这两次参展,王久良结识了在他走向专业摄影师道路上那个最重要的人—正是这个人的一句话,指明了王久良的前路,造就其成为了中国最具影响力的“垃圾摄影师”。这个人,便是国内知名艺术评论家、策展人鲍昆。

2008年9月,王久良正在构思创作一组名为《极乐》的作品。在王/鲍两人的一次交流讨论中,鲍昆提示王久良,不要再执着于拍摄神鬼阴阳等虚幻题材,并希望王久良能更多关注社会现实,更多关注当今社会凸显的问题。被鲍昆一语点醒后,王久良果断放弃了《极乐》的拍摄。经过1个月的题材筛选,王久良终于将视线锁定在城市垃圾污染问题上。

冲破垃圾围城

《垃圾围城》的发表及获奖,引起国内摄影界和社会公众的关注。许多主流的杂志、报刊、网站,纷纷对此作品进行转载,并持续跟进王久良的后期拍摄工作。浩大的宣传攻势,也引起垃圾堆放所在地相关部门的高度重视,一部分被曝光的垃圾堆放地,如今已得到较好的治理。

这是王久良在创作之初所不敢想象的。王久良顾虑的原因有三:

一是担心自己的创作水平不够,作品不一定能使读者产生共鸣,也就不一定能产生社会效应;

二是大多数城市居民居住在城市中心区域,相对远离这些垃圾囤积点,甚至从未见过这样纵横数里的垃圾山,他们是否会相信自己所处的城市正在被这些“城市的皮屑”所包围着?

三是对于城市周边较偏远地区的垃圾污染,仅凭几组图片,是否能够引起政府部门的足够关注并使得他们行动起来?

事实上,目前政府已开始重视城市垃圾污染问题,并逐步进行治理工作。仅以《垃圾围城》的创作地北京的垃圾污染治理工作为例,市政府多次表示,北京将提高垃圾处理的技术和能力,优先安排垃圾处理设施规划建设,优先采用垃圾焚烧、综合处理和餐厨垃圾资源化技术,优先推进生活垃圾源头减量,优先保障生活垃圾治理投入……

据统计,截至2012年,北京的垃圾处理能力已基本达到1.7万吨/日,垃圾焚烧、生化处理和填埋比例为2:3:5;预计到2015年,垃圾处理能力达到3万吨/日,垃圾焚烧、生化处理和填埋比例为4:3:3,绝大部分垃圾采用更加环保的焚烧和生化处理。

这种改观,使王久良看到希望,并得到持续的动力,更加坚定了将城市垃圾污染这一摄影主题继续做下去的决心。

拍摄过程无疑是艰难的。且不谈自由摄影师在拍摄项目时的资金匮乏,仅仅是在拍摄现场所遇到的阻力,就足以让一个意志薄弱的人立马放弃。几乎在每一个垃圾场,王久良都会遇到阻拦甚至恐吓,有时是被垃圾场主人和打手恐吓不许拍照和曝光;有时是场内工作人员看到他在拍照便驾驶推土机来撵;有时他甚至还要经常背着设备与在垃圾场内“巡逻”的大狼狗“赛跑”。即便如此,王久良对这一主题的拍摄仍在继续,不曾停歇。

在此基础上,王久良也在对如何进一步表现垃圾污染及环境问题作更深一步的思考。在王久良正在酝酿并着手创作的新项目《超级市场》中,他首次采用摄影图片记录与摄像纪录片并行的方式。

王久良认为,摄影是一种极佳的传播形式,简单、高效、解读空间大、易于传播;然而摄影在阐述社会问题时也有力所不能及之处。纪录片(视频)虽然与摄影之间无法相互替代,但无疑可以作为图片的辅助,让读者更好地了解事件的前后因果,并进一步加大信息承载量。

“希望用自己的努力与不断的思考、尝试,助力受垃圾污染危害严重的城市早日冲破垃圾围城。” 王久良这样说。