柬埔寨8号公路水毁原因分析及处治设计

张勇 孙敏

摘要:2011年雨季期间东南亚国家发生特大洪水,本文对受特大洪水影响的柬埔寨8号公路水毁冲刷原因进行了初步地分析和总结,并以此提出了相应的防护处治设计,可为类似工程的实施提供借鉴和参考。

关键词:雨季;特大洪水;水毁冲刷;防护处治

中图分类号:U418.54 文献标识码:B 文章编号:1674-3954(2013)21-0312-02

1 工程概况

1.1 地理位置

柬埔寨国家8号公路是柬埔寨国家公路网主干线公路之一,位于干丹和菠萝勉两省境内中北部,磅湛省东南部,成西东走向。起点接湄公河Prek Tamak大桥与6号公路连接,东止于柬越边境,全长105.6km,设大桥1500m/11座,中小桥1060m/17座,涵洞281道,全线于2008年完工。

8号公路路线基本位于湄公河冲洪积平原区,地势平坦,其中K3~K55路段属湄公河滞洪区范围,雨季易受洪水影响。

1.2 气候水文

8号公路工程区域气候属热带季风气候,雨量充沛,气温很高,终年如夏。每年分为雨季和旱季,5~10月为雨季,11月~第二年4月为旱季,年平均气温达29~30℃年均降雨量为1000-1500mm左右,其中90%的降水集中在雨季。

1.3 2011年雨季期间8号公路水毁情况

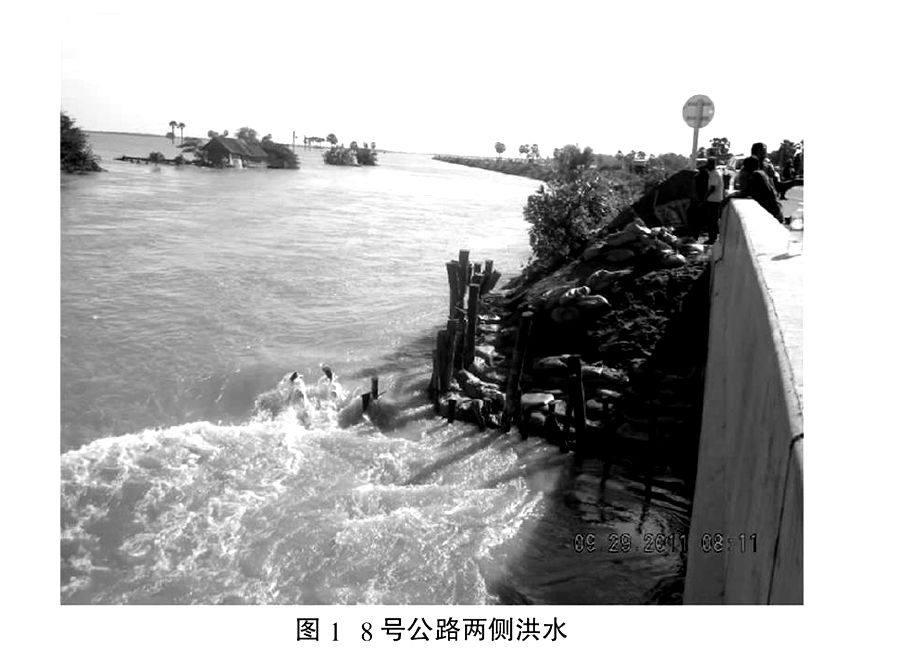

2011年7~10月雨季期间东南亚国家发生了特大洪水,泰国发生了300年一遇的洪水,柬埔寨、老挝等发生了50年一遇以上的洪水,本次洪水历时时间长,影响范围大;柬埔寨24个省市中有13个省市遭受不同程度的水灾,1~7万栋房屋被淹,全国受灾人口近120万。此外,全国共有近39万hm2稻田被淹,2000多公里道路不同程度受损。

8号公路按照中国规范三级公路标准设计,路基设计洪水位为25年一遇,桥梁为50年一遇,该道路位于湄公河滞洪区,沿线经历了50年一遇的洪水位,部分桥梁路段更是经历了百年一遇的水位,且洪水持续时间较以往延长了几个月,部分路段的洪水水流流速更是超过5m/s。8号公路大部分路段经受住了洪水的考验,并得到了柬埔寨政府的肯定和表扬,但部分地势低洼的路段虽然满足25年一遇的规范要求,但在如此强度大、范围广的洪水影响下还是受到了不同程度的侵蚀和毁坏。主要表现为桥头锥坡冲毁、涵洞八字墙冲毁、路基边坡侵蚀、路基沉陷(进而造成路面损坏)等病害。

2 水毁原因初步分析

2.1 路面裂缝及路基开裂沉陷

路基在洪水的超长期浸泡侵润下,填料软化,强度降低,产生沉降变形;而雨季过后,洪水退去,路基填料内部又会产生一定的干缩变形进而影响路面,从而引起了洪水过后路面裂缝密布的病害。而对于几段比较严重的路基开裂沉陷病害,除以上原因外,这几段路基填高较高(最高达6m),且为老路拼宽填筑而成,故新老路基拼宽处受洪水长期浸泡侵蚀产生的沉降变形尤为严重以致路基开裂沉陷。

2.2 一般路基边坡防护冲毁

经调查,路基边坡防护工程洪水后情况整体良好,发生路基防护工程被冲毁的路段路基边坡坡脚均有水塘,滞洪期间洪水在此发生紊流而冲刷路基,超长时间作用后导致防护工程基础掏空下沉,继而掏空整段路基边坡和防护。

2.3 涵洞八字墙冲毁及台背区沉陷

特大洪水期间,涵洞进出口水流流速极快且过水断面饱和,洪水在进出口发生快速的紊流,不断冲刷八字墙及涵洞两侧路基防护的基础,当基础底部的地基被冲刷掏空后,基础失稳下塌,上部开裂下沉,在洪水的不断冲刷下逐级往上发展以致全部冲毁。

涵洞在长期洪水泄洪时,进出口的水力差和水流流速附加给了台背填土,造成了台背区两端出现渗水、管涌等细料流失现象,以致台背区域形成路面沉陷。

2.4 桥台锥坡防护及桥头路基防护冲毁

特大洪水期间,桥梁下部水流流速极快且过水断面饱和,洪水在桥台附近发生快速的紊流,不断冲刷桥台锥坡及桥头两侧路基防护的基础,当基础底部的地基被冲刷掏空后,基础失稳下塌,上部开裂下沉,在洪水的不断冲刷下逐级往上发展以致全部冲毁。

3 水毁处治设计

通过对8号公路水毁原因的初步分析,认为主因是本次洪水持续时间长,水位高,流速快,已经超过了设计标准,对道路造成了较大损毁。结合本项目所处的地理位置及柬埔寨气候水文的特点,并从安全稳定、施工便利、经济环保的角度出发,对8号公路各水毁路段进行了专项处治设计,以达到能够抵御1/50洪水的要求。

3.1 路面裂缝及路基开裂沉陷的处治设计

(1)对路面裂缝密布且范围较大的路段采用整幅加铺4cm AC-13C沥青混凝土罩面,在加铺4cm沥青混凝土罩面前,需对现有路面进行清洗,然后用沥青混凝土填平凹陷部分才可进行罩面施工。现有路面罩面后,需重新画分行车道标线。

(2)对路面车辙或轻度龟裂且范围较小的路段采用切割面层后加铺5cm沥青混凝土;对路面中度以上龟裂且范围较小的路段采用挖除基层后加铺5em沥青混凝土+2×16cm级配碎石。

(3)對几段严重开裂沉陷病害的路基,处治方式为:路基整体下挖1.17m至路床底面,再采用宕渣回填压实(其中铺设三道土工格栅),最后加铺新路面结构层。路基开挖后,若路床底面以下还存在较宽的裂缝,建议裂缝相应区域宕渣换填。

3.2 一般路基边坡防护冲毁的处治设计

对K22+440~K22+480段路基左侧和K40+100~K40+185段路基右侧防护冲毁的病害,处治方式为:护坡下部采用C20片石混凝土浇筑挡墙基础,挡墙基础埋置深度需在冲刷线以下50cm:上部采用30cm厚M7.5浆砌片石砌筑,防护标高以恢复至原防护标高控制。

该两段路基待护坡工程施工完成后,需对坡脚水坑进行回填,顶部60cm采用石笼压面,下部采用大块石理抛。

3.3 涵洞八字墙冲毁及台背区沉陷的处治设计

(1)对涵洞八字墙及两侧路基防护冲毁严重的路段,处治方式为:沿八字墙前端及两侧路基坡脚设置一道C20片石混凝土挡墙基础,挡墙基础埋置深度需在冲刷线以下1m;八字墙及洞口铺砌采用C20片石混凝土浇筑,尺寸参照原施工图设计,八字墙墙背范围内采用C20片石混凝土整体浇筑。而两侧路基边坡整平夯实后,采用40cm厚M7.5浆砌片石砌筑,防护至路基顶标高。

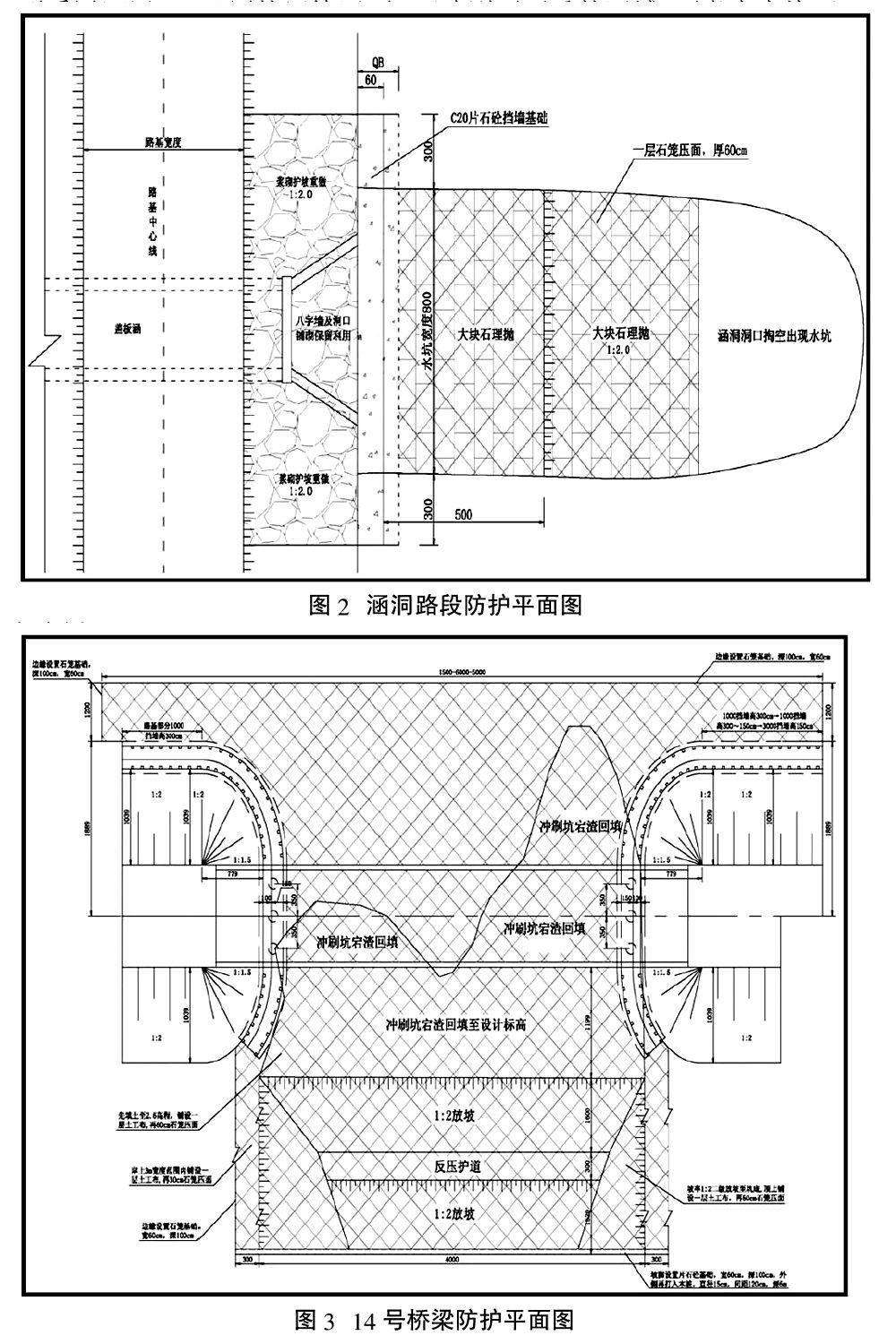

待涵洞路段防护工程施工完成后,需对涵洞洞口的水坑进行大块石理抛,挡墙基础外侧5m范围内抛至地面标高,后按1:2放坡理抛,表面采用一层60cm厚的石笼压面,详见图2。

(2)针对涵洞台背沉陷病害的轻重,考虑以下两种处治方式:

①严重病害路段:涵洞前后台背区按沥青混凝土路面宽度10m整体下挖57cm,碾压密实后,涵洞前后台背下部20cm采用C25钢筋混凝土浇筑,涵洞洞顶下部20cm采用宕渣回填,最后加铺新路面结构层。

⑦一般病害路段:整幅加铺4cm AC-13C沥青混凝土罩面,凹陷部分采用沥青混凝土填平,两端端部自然接顺过渡。

3.4 桥台锥坡防护及桥头路基防护冲毁的处治设计

(1)针对桥梁路段水毁病害的轻重和特点,并结合考虑施工便利的因素,对水毁受损情况一般的桥台锥坡采用以下处治方式:沿桥台锥坡及两侧顺接路基坡脚设置一道C20片石混凝土挡墙基础,挡墙基础埋置深度需在现有冲刷线以下1m,桥梁锥坡范围内采用C20片石混凝土整体浇筑(个别桥梁锥坡不用回填,仅考虑M7.5浆砌片石修补);而两侧路基边坡整平夯实后,采用40cm厚M7.5浆砌片石砌筑,防护至路基顶标高。

待桥梁路段防护工程施工完成后,需对桥梁锥坡坡脚水坑进行大块石理抛,挡墙基础外侧5m范围内抛至地面标高,后按1:2放坡理抛,表面采用一层60cm厚的石笼压面。而冲刷不严重的区域,不考虑大块石理抛仅一层60cm厚的石笼压面或不作防冲刷措施。

(2)在本次水毁过程中,14号桥水毁最为严重,0号、3号台锥坡全部冲毁,1号、2号墩桩基外露5m以上,且桥下冲坑又大又深,故考虑采用以下处治方式:沿桥台锥坡及两侧顺接路基坡脚设置C20片石混凝土桩基挡墙,桩基采用C30钢筋混凝土预制方桩,间距1.2m,方桩顶设置厚1m的C25钢筋混凝土承台,埋置深度需在沖刷线以下1.5m。桥梁锥坡范围内可采用C20片石混凝土整体浇筑;路基两侧挡墙顶边坡整平夯实后,采用40cm厚M7.5浆砌片石砌筑,防护至路基顶标高。因桥下C30预制方桩施工受限,改成直径1.2m的人工挖孔桩,纵向布置3根,深度6m。

另外桥下及两侧冲坑采用土方回填,因右侧冲坑很大,考虑横向填至一定宽度后按两级1:2.0放坡至坑底,回填土压实整平后整体铺设一层反滤土工布且顶部50em厚石笼压面,四周边界设置石笼基础,宽50cm,埋深60cm。水坑放坡坡脚需设置片石混凝土基础,宽60cm,埋深100cm,且沿片石混凝土基础打入木桩,直径15cm,间距1.2m,深6m,详见图3。

4 结语

本文通过对2011年雨季期间柬埔寨8号公路水毁病害情况的介绍,分析和总结了水毁冲刷病害的成因和特点,并以此提出了相应的防护处治设计,为类似工程的实施提供借鉴和参考。

参考文献

[1]公路路基设计规范JTGD30-2004

[2]刘建楼,等,阿尔及利亚东西高速公路桥涵防冲刷设计[J],公路,2008(09)