扎哈·哈迪德:建筑是我通向世界的桥

在巴格达出生,伦敦长大的扎哈· 哈迪德 (Zaha Hadid) 以充满奇思妙想、凌厉大胆的设计和强悍性格著称于世,她非凡的成就受到普利兹克奖 (Pritzker Prize) 和斯特林建筑奖 (Stirling Prize) 等建筑大奖的肯定;而她独特的个人魅力亦赢得时尚界的青睐,获封英国著名高端女性杂志Glamour所评选的2012年度女性。

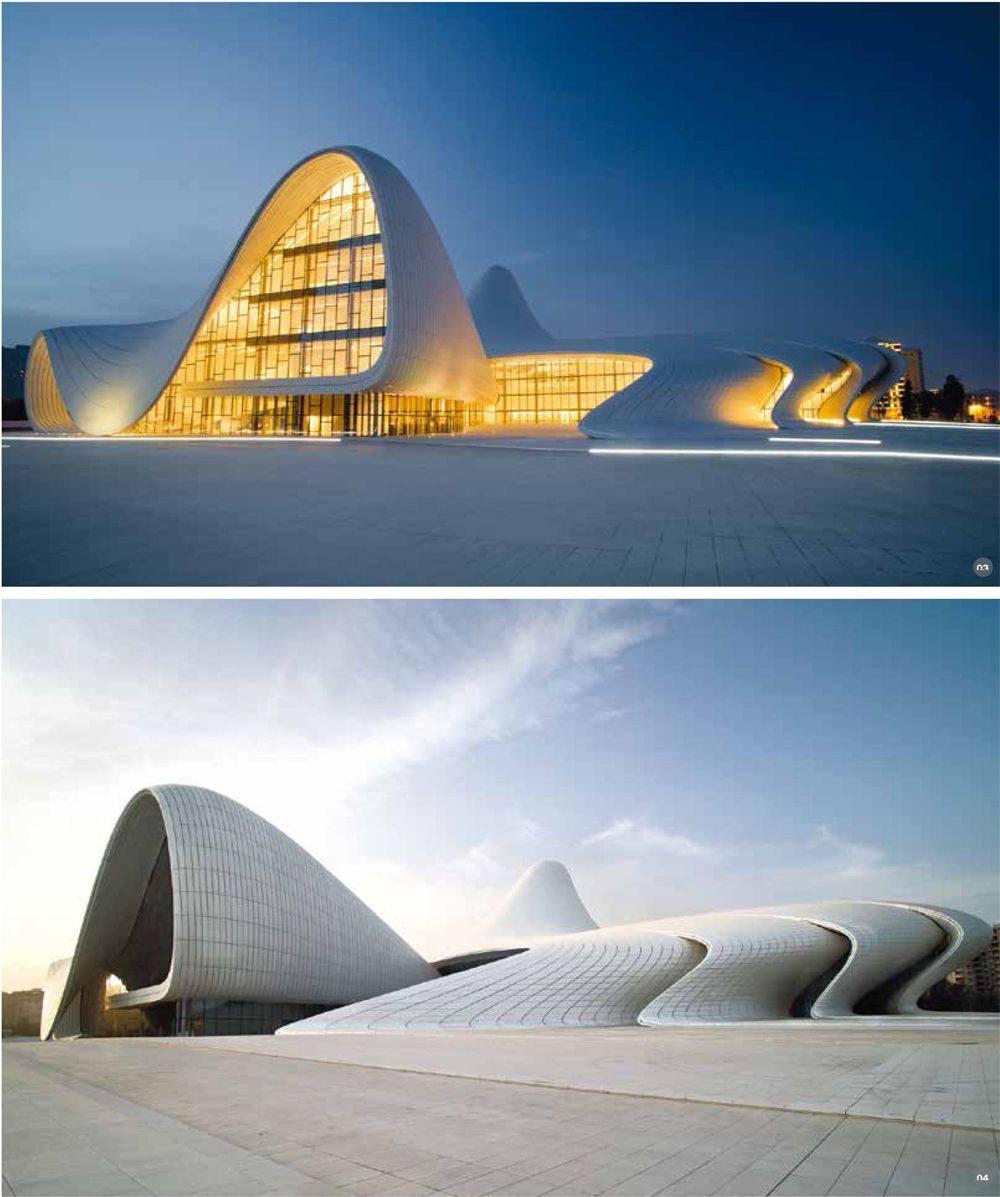

今年无疑将是哈迪德事业上又一个丰收年——她为意大利著名皮具品牌Poltrona Frau设计的座椅以及为Cassina设计的Zephyr沙发与她另外四个作品同时亮相今年的米兰设计周;她领导设计的阿塞拜疆盖达尔·阿利耶夫文化中心(Heydar Aliyev Center)和伦敦Seerpentine Sackler美术馆都将于近期完工。尽管这些成就大都要归功于她充沛的精力以及由她一手建造起来的建筑王国,然而她却极为谦虚地表示:“这并非我一己之力能够做到的,是身边才华横溢的人们与我一同创造的结果。”

不知不觉中,扎哈·哈迪德带领她的事务所走过第30个年头。曼哈顿的午后,在美塞宾馆餐厅的一角,哈迪德畅谈了她近期的设计项目以及以往的职业生涯。其间,她的手机一直嗡嗡作响,而她却不屑费心理会。旁边的两名助理正在通过一封封邮件帮她处理繁杂的事务,偶尔会有哈迪德的老友上前寒暄,合作多年的合伙人Patrik Schumacher亦加入进来,静静倾听。一窥哈迪德的世界,也许我们便能够解释为何她会如此成功:她从不在意周遭的一切,只是一心一意专注于自己的创造。

S=surface Z=Zaha Hadid

S:20年前,你第一个项目,德国维特拉消防站(The Vitra Fire Station)正式建成;10年前,第一个美国项目,辛辛那提罗森塔尔当代艺术中心(Rosenthal Center for Contemporary Art)竣工。你怎么看待这些职业生涯的里程碑?

Z:除了你提到的这些,30年前我赢得了Peak Club的竞标;25年前,我在纽约现代艺术博物馆举办了展览“解构主义者建筑”(Deconstructivist Architecture),这些对我的职业生涯来说都是十分具有纪念意义的。这些事情分别发生大都在83年、93年、2003年,说起来挺有趣的。

S:30年前,许多人都认为你是“纸上建筑师”。现在你的建筑遍布世界,甚至被翻版。你怎么看待这样强烈的反差?

Z:的确,30年前人们认为我是一个一无是处的建筑师。事情总要向前发展,人也总要不断进步。建筑业在世界范围内正在变得越来越全球化和国际化。这很好,因为你能在任何地方找到活干。以前,如果建筑师在自己国家接不到设计邀请,就什么机会都没有了。现在则不同,大把的机会向所有人敞开大门。

S:你在阿塞拜疆设计的文化中心今年夏天即将开放。谈谈在那儿工作的感受吧。

Z:有时候,人们在像巴库(阿塞拜疆首都)这样的地方工作会更加自由。这样的新兴城市往往需要为自己寻求一个新的定位和城市特性,而当这种特性和建筑联系在一起时,会变得十分有趣,就像芝加哥、巴西利亚、毕尔巴鄂这些曾经因建筑而改变的城市一样。对他们来说那些建筑是那么不可思议,却又触手可及。越来越奇特的建筑出现了,人们的期待也水涨船高,就像电影、音乐或任何其他的事情一样。

S:媒体形容你的建筑“怪异”、“超现实”、“无法理解”甚至“像动物图案”。你认为这样的标签会一直存在吗?抑或你的设计正在成为一种新的标准?

Z:对我而言,我的建筑都是常态化的。人们初见我的设计的确会觉得和其他建筑很不同,但并不会觉得太过怪异。我想应该是在特殊的外部环境下才会显得他们看上去怪异。我早期绘制的设计图风格更为激进,但是设计作品却趋于平和,更加具有线性感,轮廓也比较鲜明。最近30年间,城市规划的理念发生了巨大的变化。更加具有流线性和动感的城市规划正在创建一种新的城市生活方式。建筑不再只是具象的物体,通过几何结构和外部相态的变化,建筑从周遭的环境中解放出来,扩展了自身存在的意义。即使在辛辛那提文化中心这个相对保守的建筑中,由于内部结构的变化,也会使建筑整体有种向外部推进的感觉。而人们一旦进入它内部,墙体的位置就模糊室内外的边界,从而达到将建筑与城市连接在一起的目的。

S:密歇根的Broad Art Museum使你在美国中西部扬名了。

Z:有意思的是我在美国的两个建筑都位于中西部,那两栋建筑都是集合体设计。密歇根地方不大,但是能因地制宜地修建长短不一的街道。中西部的光线非常迷人,你能感受到天地间的宽广。奇怪的是在一些北欧国家也会有相同的感受。我记得驾车前往俄克拉荷马州,那里的光线像极了托斯卡纳,是那种薄雾中的微光,美极了。还有一次乘飞机飞过五大湖,天很冷,下着雪。湖冰在阳光下消融,缓缓的飘在湖面上。你可以用像机拍下这情景,但是如果你画出来,可能没人会相信是真的。

S:你是否想在纽约做个项目?

Z:如果可以,那再好不过了。我们曾竞标一个在Park大道的项目,很遗憾没能胜出。其实我不觉得为纽约设计建筑是什么复杂的事。那些一个赛过一个的摩天大楼最初也只是为了比旁边的邻居显得特别些罢了。那样的时代已经成为过去了,再也不会这样的竞争了。而它们看上去却全都一个样。从某种程度上来说,纽约已经变得越来越保守。上世纪二三十年代的纽约可不是这样的,想想洛克菲勒中心、西格拉姆大厦、联合国大楼或者古根海姆博物馆,它们无一不是打破常规的建筑。我喜欢纽约,但是过去更喜欢。

S:你总是各处周游,是否想过休息一下?

Z:我在冬天休息,会去迈阿密。夏天我经常去伊斯坦布尔休息。我还去过泰国,不过那里太远了。我总说我得养成休息的习惯,但是从未实现。

S:你在英国居住了30年了,但是直到最近你的设计才开始出现在那里。那儿的建筑行业是什么样的?

Z:伦敦和纽约差不多,大多数的项目不是私人房屋就是公司总部或者办公楼之类的。我们在海外承接的项目大多是博物馆和音乐厅,但是在英国并非如此。伦敦本地的办公楼项目与别处的规划不太一样。比如Google的办公楼占地一百万平方英尺,高盛的大楼也是。这些楼都不高,人群密度较大,对周围整个街区的布局会形成一定影响,但同时也能够设计得比较出彩。

我们在中国的银河SOHO项目也试图按照这样的规划来完成。楼不能建的太高,因为项目周围的规划不允许建造过高的建筑。但是怎样才能在周边商店林立的高密度区域建构新的建筑形态呢?我们的设想是将之设计成高山与河谷的形态。在一个办公楼扎堆的区域里,你需要以新的角度构建新的世界。

S:你认为建筑未来的趋势是反垂直化的?

Z:9·11事件之后,所有人都认为没人会再建造摩天大楼了,而事实正好相反。我想,不只是因为人们想这样做,同时也是为了将城市的核心区域更集中,而不是去侵占城郊的土地。城市的人口在不断增长,垂直化是一种必然的解决方式。城市的生活方式和乡村显然是不同的。那么就应该有不同的建筑形态与之相适应。

S:你从今年春天开始在耶鲁大学教书。你认为自己是学者吗?

Z:我不认为自己是学者。对于建筑来说,建立理论和实践的联系是十分重要的。建筑学的学生应该接触更多从事实践工作的人,而不仅仅是学者,否则那会使他们学习的东西变得十分抽象。作为一名设计师,也同样需要与年轻人进行更多的交流。教学是十分宝贵的经历,通过教学,你能够将研究的成果传达给学生。

S:评论家Herbert Muschamp曾将说你不是照本宣科的人。

Z:是的。很遗憾,我没什么时间花在阅读上。

S:你在今年的米兰设计周上推出了六件作品,包括为Poltrona Frau设计的座椅。你是什么时候开始对家居设计感兴趣的?

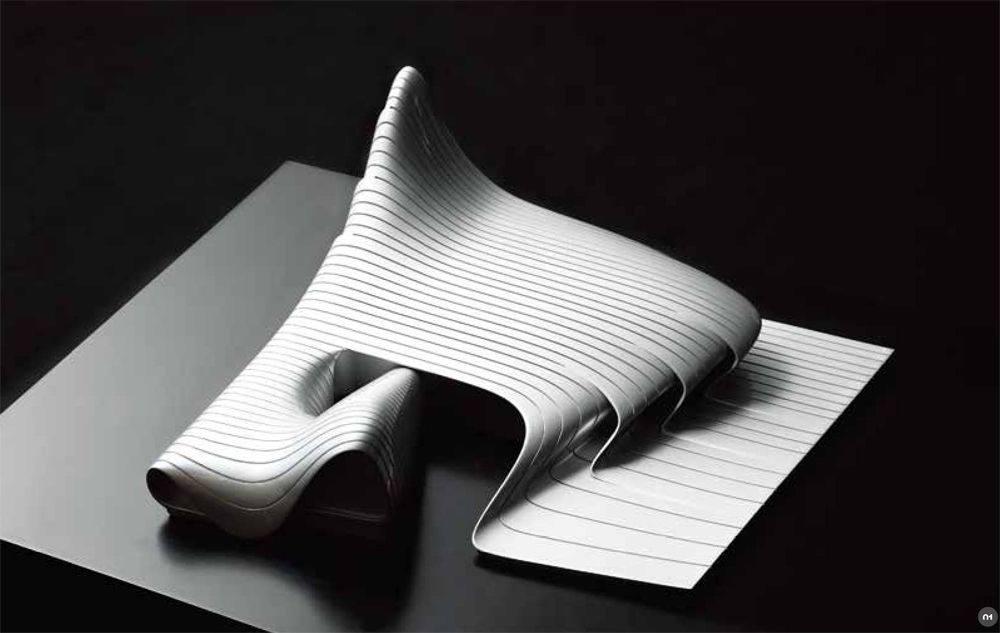

Z:家具的设计也源于我的建筑。人们总是说,这么奇怪的空间要配什么样的家具呢?自此我不再将家具视为陈设,而是将之作为分隔空间的手段。何况与建筑相比,家具设计变成成品的过程也比较快。

S:你特别喜欢为哪个国家设计建筑?

Z:我们在中国的经历非常愉快。虽然那里很遥远,有些事情也并非尽善尽美,但是我很欣赏和尊重客户饱满的激情以及对待项目的方式。他们更愿意尝试城市规划的新方式。就这一点而言,亚洲要更具前瞻性。而欧洲依旧是相互竞争的老一套,但是现在他们面临的更多是预算上的问题。我们在西班牙和法国的项目做得也还不错。

S:你在贝鲁特还有一些在建项目,在阿拉伯世界工作会不会感到兴奋?

Z:我喜欢阿拉伯世界的工作,因为我想通过建筑使那里与世界其他地方建立更多的联系,同时提升那里的建筑水平。贝鲁特、伊斯坦布尔和巴格达都有十分吸引人的特质。当我在巴格达时,那里已经有Corb、Frank Lloyd Wright、Gio Ponti、Aithur Erickson和其他建筑师的建筑了。在贝鲁特则有不少建在水上的漂亮住宅、剧院以及政府大楼。

S:你想怎样通过建筑建立阿拉伯世界与国际社会的联系?

Z:建造一座有趣的建筑。参考什么样的模式是非常重要的。拿贝鲁特来说,那是一个非常小的地方,看上去更像是内陆,而不像沿海城市。当初被贝鲁特被炸毁时,本来有一些建筑是可以修复的,但人们直接就把废墟推倒铲平了。重建的时候,他们本来想参考亚特兰大,建成一个典型的美国城市。后来发现行不通,就转而以柏林为范本,修建了很多街区。可是柏林是大城市,有很多街区很正常,贝鲁特则只能建五个街区。等我再回到那个地方,那里的变化太大了,穿行其间就好像行走的迷宫里。也许把城市规划搞得跟巷战游戏似的也没什么大不了,但是实在没有必要。我想重建贝鲁特不应该只是单纯套用某个现成的模式。

S:作为女性建筑师,你的整个职业生涯可以被视为冲破固有的藩篱。现在还有什么障碍是你需要逾越的吗?

Z:我需要冲破的是圈子。我不跟男人们一起打高尔夫、喝酒、出海,随便什么不跟女人沾边的活动。你无法加入他们的圈子,不是完全不行,但是很难。我觉得这不算什么障碍,事实上更多的是文化层面的问题,而且我没有贬义,只是在传统西方社会这比较困难。

我去日本或中国,人们对我很好,因为我只在那儿待几天而已。在那些地方,我不是一名僭越者而是客人,人们理所当然像对待客人那样对我友善。那就是亚洲的文化,包括阿拉伯世界也是那样。但当你住在欧洲或美国,情况就不太一样了。

现代社会对女性的态度已经改变了很多,但是仍然有些领域是女性无法企及的。如果你是一名女性同时又有主见,那你就会被认为难以应付并且比较冲。另一个重要的问题就是男性和女性之间的关系仍未正常化。我的意思是在人们的概念中男性和女性一起共进晚餐就好像一定会发生点什么。什么时候这样的观念能得到转变,男性和女性就能够以更加轻松自在的方式相处了。

S:随着Jeanne Gang、Farshid Moussavi以及Elizabeth Diller这样的出色女性建筑师崭露头角,你是否认为顶尖建筑师队伍会经历性别转换?

Z:是的,那将是巨大的转变。但是现在杰出的女建筑师还不够多,因为你还是能够一位一位地数出来。我认为这是一个持续性的问题。当女性暂时停下手上的工作去生孩子,回来继续工作是比较困难的。并不是因为她们的能力有问题,而是与周围的步调已经不一致了。要想解决这个问题,社会需要为女性提供更多抚育孩子方面的帮助。女性正在变独立,她们想凭自己的能力完成所有事情。她们得有工作,有丈夫,有房子,有孩子,拥有所有的东西。但是对一个人来说,要同时照看这些需要承受很多。

S:你对从事时尚业有兴趣吗?是否从时尚中汲取灵感运用到建筑中?

Z:坦白说,二、三十年前我要比现在对时尚更感兴趣,那时我的时间相对充裕。现在我不得不将精力集中在建筑上,因为有太多我想要做的事了。我没有从时装中汲取什么灵感,倒是有时装设计师经常将建筑中的元素演绎成时尚。如果你试着成为建筑师同时又想做些别的,人们会对你很无礼。他们会说,“哦,你是画家”或者“哦,你是设计师”,抑或是“哦,你是时装设计师。”就好像那是什么不好的事一样,带有贬义。所以我不得不专注于建筑。现在我想说,其实这些领域间的界限也正在逐渐消弭。

- 中外生活广场surface的其它文章

- 给你好看

- 此间人未识

- 亦真亦幻的概念车

- 旅行是青春里闪耀的灯塔

- 不是所有人都懂

- 里昂·克里尔:反思现代主义的独裁