宋庄艺术促进会的使命

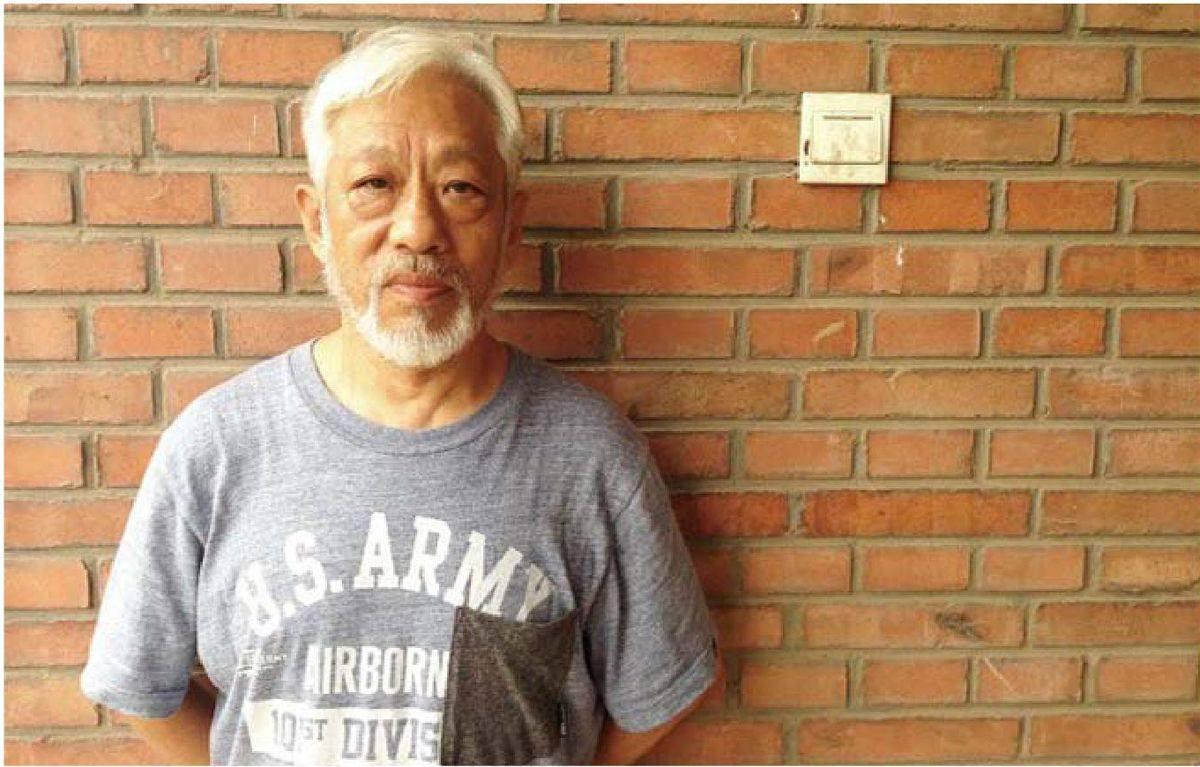

冯翔

中国宋庄被认为是世界上最大的艺术家聚居地。宋庄艺术促进会成立8年来,为了留住艺术家,促进会帮他们“摆平”过很多事,小到跟当地村民打架,借钱给窘迫的艺术家维持生计,大到介入当地农民跟艺术家的房产官司。

当地领导班子更替,也给当地政府意志下成立的民间机构带来了改变和失落。

2013年6月中旬,近20名艺术家集体静坐,以示抗议——他们没有北京户口,孩子到了上学年龄却不能办借读。

这一年,北京市出了新规定,非京籍生办借读必须“五证”齐全,其中最关键的,是父母的“在京务工就业证明”,办这个证需要社保缴纳证明。这条新规定卡住了大部分艺术家。

他们静坐的对象不是教育部门,而是在通州区民政局注册的社会团体:“宋庄艺术促进会”。往年,靠它开出的一纸证明,孩子们便可上学。今年,促进会也无能为力了。

静坐事件后不到半个月,2013年7月6日晚上22时,艺术批评家栗宪庭连续办了9年的电影培训班,办不成了。二十多名学生被集中送往一家指定的宾馆,第二天将被遣送回原籍或北京火车站。

对此,栗宪庭十分无奈,尽管他有“当代中国艺术教父”之称,还担任着宋庄艺术促进会的副会长。

现在,不光是促进会无能为力,甚至也不是宋庄、通州能说了算的。

那年宋庄一下子多出了7万亩地……

烟瘾犯了,44岁的李学来悄悄溜出去,站到画廊门外点了一根烟。这是在栗宪庭电影培训班学员被带走之前。他故意压低了接电话的声音,怕打搅正在参加拍卖的画家们。

8年前李学来对画家们可不是这样客气,他曾经训斥他们不服从管理、自以为是、不三不四、披头散发、找抽的头型、就跟流窜人员似的……他说:“人家画的都是真善美,你们画的都是假恶丑。还‘美术,你们这个应该叫‘丑术!”

土生土长的宋庄镇小堡村人李学来站在一群画家当中,一眼就能看出他是农村干部,而且是负责治安那一块工作的。其实早先他也算跟艺术有点关系,1980年代到广东打工,他沿着铁路画广告;回到村里,他画的是“油漆彩画”,上自房梁下至棺材,什么都画。1995年他在村委会当联防队长,这时候小堡村已经住上了一批画家——圆明园画家村被取缔,他们选中了偏僻的宋庄。

办暂住证、收卫生费,联防队长的本职工作是李学来跟画家发生冲突的原因之一。艺术家多是不愿受束缚的人,哪怕只是形式上的服从。而在当地农民眼中,这些披头散发或是光头锃亮的人,跟犯罪分子差不多。李学来给画家的房子断过水电,还亲手打过好几个画家。

“我现在都记得很清楚,李学来领着警察到我家来查我。”来自湖南的美术批评家杨卫1999年搬出宋庄,他对记者回忆,“我们在宋庄总有一种低人一等的感觉,似乎自己还没犯罪就成了罪人。”他说宋庄其实有两个,“一个是本地村民的宋庄,另一个则是外来艺术家的宋庄。”

“两个宋庄”之间的紧张关系,在2004年突然有了转机。这一年镇里新来了一个叫胡介报的党委书记。

胡介报皮肤黝黑,手指粗大,早年当过中文教师,说话不时引用毛泽东语录,也会蹦出“YES”、“政治波普”这样的字眼。他到宋庄那一年,正好赶上国务院集中清理各种重复建设的乡村工业,总共17万亩土地的宋庄,一下子多出了7万亩闲置的土地和厂房,迫切需要寻找新出路。

发现宋庄住着三百多个画家,其中还包括方力钧这样在国际上有巨大影响的艺术家,胡介报想起《参考消息》登的一篇文章,说的是纽约的苏荷区,一个艺术家扎堆儿的地方。

“我们为什么不能造一个中国的苏荷区?”胡介报在镇党委会上提出这个问题,乡镇官员们面面相觑,没人知道这是什么。但他们最终被说服了。

此时,北京的另一个艺术区798,也处在初步成长期。它跟苏荷区有同样的出身——废弃工厂,更便于发展现代艺术。“798一开始去的都是学院派,草根画家则大多积聚在宋庄。这大概跟中国有深厚的乡村传统有关吧。”杨卫分析说。

“被招安了吗”

2005年10月,胡介报办了第一届“中国宋庄艺术节”。没人有经验。他们把画家组织起来,沿着马路把作品摆在两边,有点地摊的意思。不少画家都躲了出去。“我们一听是政府办的就别扭。”杨卫告诉记者。

直到一个叫洪峰的公务员天天找上门来,说要请他担任“艺术总监”,杨卫才知道,政府成立了一个组织,叫“宋庄艺术促进会”。它是在通州区民政局注册的社会团体,组织机构代码780224645。它的业务主管单位是宋庄镇政府,办公室就在镇政府里。

“不能让政府跟艺术家当面对接,那样会有障碍。”胡介报对记者说,除了艺术节,他还想成立一个组织,在政府和艺术家之间起沟通作用。“促进会”的名字就是他起的。

胡介报的前秘书洪峰担任了第一届会长。栗宪庭任副会长。当年新创刊的《宋庄艺术评论》杂志刊首语题目是《被招安了吗?》,栗宪庭也被封了一个他很不喜欢的绰号:“宋庄的宋江”。

2006年,栗宪庭在宋庄举办了第一届地下纪录片展览,有部片子“敏感”,他事先给胡介报放了一遍,问:你觉得能不能放?胡介报想了想:没事儿吧。这部片子得以播出,名为《寻找林昭的灵魂》。

作为宋庄核心区域小堡村的治保主任,李学来多了一个头衔:宋庄艺术促进会副秘书长,每个月给500元补助。胡介报看中他在村里的人脉。

李学来刚上任没多久就出事了——一个山东画家被村支书的侄子打伤。杨卫和李学来分头出马,一个去做艺术家的工作,一个去找打人者,最后以10万元私了。私了不仅是为了降低不良影响,更为了缓和画家和农民的矛盾。此后,他每年都要处理几起这类事件。

“画家之间发生的冲突,远比画家和老百姓的冲突要多,不是一般的多。”李学来感叹,画家的素质良莠不齐:两个画家喝着酒,争论徐悲鸿的艺术成就,争着争着就打得头破血流;一个画家去饭店喝酒,喝到凌晨两点就是不走,老板最后气得放出狼狗,将其屁股咬伤。

也是从这一年开始,李学来捡起了画笔。油画,国画,有不懂的,就向画家们请教,作品出来很快就有人买。渐渐地,他也不再认为画家是“流窜人员”。

作为同事,他还送了杨卫一张自己的油画,画的是农田里的一对夫妇,推着一辆手推车,车上有个孩子。“属于农民画的变种,有点小趣味。”杨卫说,“听说他一张画卖过三千块钱。”

“你走就走,有的是人来”

“咱农民不要往艺术圈里挤。当最好的房东就行了。”拍卖会还在进行,李学来不时喊上一嗓子,参与抬个价。

如今他提到艺术家,使用的名词是“精英中的精英”:“因为他们,我们过上了在精神和物质方面都比较富裕的生活。”

李学来盖起了1296平方米的沿街两层楼,除去自住还出租,一年的租金就在50万上下,房客之一是音乐人郭峰。家里还开着一家超市、一家饭店、一家蔬菜铺子。慢悠悠地开车走在艺术家充斥的大街上,不少人都跟他打招呼。跟画家打架、查暂住证、收卫生费,似乎是上辈子的事了。

从2000年开始,随着媒体报道,艺术家向宋庄聚集的速度逐渐加快。“前一段查户口,艺术家、家属和助手加在一起,宋庄的外来人口将近两万。”栗宪庭告诉记者。

繁荣富裕的另一面,宋庄的小矛盾也没断过:有画家被房东强行砸开门,把画作、画板扔出去强迫他腾房,再以更高的价格出售;有农民们去镇政府门口集体散步,索要开发拆迁的补偿。

2008年是宋庄发展的一个节点。这年1月,北京市批准“宋庄文化创意产业集聚区管委会”成立,洪峰被任命为副主任。宋庄同时宣布:为了保护宋庄的文化特色,抑制农民讨房风潮,画家集聚最多的小堡村将不进行拆迁。

这一年,杨卫退出了促进会,退出的原因是洪峰:“他升副处级了,说话口吻都不一样了。我跟他大吵一架。宋庄起来了,各种利益也大了。”

“我建议启动宋庄文化创意产业的时候,我就曾经怀疑自己是做了一件好事还是做了一件坏事。”栗宪庭在给王立则新书的序言中写道:宋庄的发展越来越滑向“地产”的方向。

对栗宪庭来说,2008年起管制越来越严。从这一年起,他的纪录片展览开始被通州区相关部门要求预审影片内容,敏感的不许播出。

一个更关键的转折点在2011年,已担任两届镇党委书记的胡介报碰上了通州区“50岁以上一刀切”政策出台。他要么退出领导职位,要么去区人大或政协。他选择了前者。跟他搭班子的镇长也调走了。

胡介报在宋庄弄了间工作室,准备成立一家“宋庄艺术文献馆”。跟新班子交接工作时,他表达了希望:一定要把艺术节办下去,都七年了……

但2012年,艺术节被耗资上亿的“首届中国艺术品产业博览会”取代。主办方不再是宋庄镇政府,而是换成了北京市政府、文化部。栗宪庭听说,博览会开幕时,有人建议“让老栗来讲个话”,镇里没有答应。

那次的博览会主要以国家画院的签约画家为主,为时一周——往年的宋庄艺术节要持续一个多月。吴黎浪统计了一下:艺术品产业博览会上,宋庄本地画家受邀参与的只占全部参与画家的2%—3%,往年的艺术节,这个比例可达50%以上。

往年的承办者宋庄艺术促进会也自然被排除在外,许多人都知道,洪峰因此和领导拍了桌子。2013年3月,他被免职。

宋庄艺术促进会会长洪峰的手机始终无人接听。

“他这一段处于‘休养期嘛,去云南玩儿不知道回没回来。”他的一个朋友说。洪峰从北京市宋庄文化创意产业集聚区管委会副主任的位子上被免职的消息,连周边区县都知道。

不久前,洪峰对促进会提出了辞职。促进会暂时向副会长栗宪庭汇报各项工作,会长需要集体选举,目前尚无定论。

“没办法,新领导打法不一样。”吴黎浪颇为无奈。

听说艺术家们因为孩子无法上学而到促进会门口静坐,胡介报很是吃惊。他认为:如果自己还在位,这样的事情不可能出现——即使上头有规定,“学校是镇党委、政府拿钱盖的,镇里让你收几个学生还不行?”

胡介报非常担心:自己退了之后,促进会“有被边缘化的危险”。

事实上,胡介报退下来之后,宋庄核心创意区上百名艺术家盖的工作室被镇里定为违章建筑,贴了封条,还要罚没。核查时甚至使用了航拍。“那是因为咱农村集体土地建设找不到审批单位,所以我们才先行先试了。市里领导都知道这事儿,政府这不是丢自己脸,打自己嘴巴吗?”

胡介报当年为宋庄树的标杆——纽约苏荷区,现在也很少有年轻艺术家进入了,这里面临的是商业化抬高租金的问题,但因为当地法律规定房子和土地属私人产权,且签订的合约受法律保护,那些早年买了房子地的艺术家们仍然可以自由居住。

栗宪庭不满意这个概念模糊的促进会——这并不是一个拥有民选权力的机构,对艺术家们的种种需求,没有人规定它非管不可。他本人作为副会长,每天都要接到涉及艺术家的各类纠纷,再靠自己的人脉去摆平,终日疲于奔命。能不能成立一个基金,支撑一个真正由艺术家组成、由他们选举、对他们负责的专业组织呢?

栗宪庭为此专门找过胡介报:你有没有这魄力,成立一个真正的艺术家联合体?不然就改造一下促进会?但他们也知道,这种纯粹的民间社团生存艰难。

两人还没商量出结果,栗宪庭的电影培训班就被叫停了。

2013年7月6日晚间,警察把来自全国的二十多名学员准备送走时,艺术促进会的两位核心成员在封锁线外碰上了。一个是栗宪庭,他想阻止,却无能为力;另一个是李学来,作为小堡村的治保主任,他要配合警方。

“他说了不少客气话。什么这是职责啦,我们也没办法;你们才是真正的做艺术啦。”栗宪庭一笑,“我知道,他必须得这样。”