苏天赐:画布前永在的背影

凡子

盛夏7月的中国美术馆,正在举办建馆50周年藏品大展,展现中国美术史中的现代美术篇章。

展览大厅冷气充足,灯光柔亮。大理石地面光洁如镜,映照着墙上件件作品的美丽倒影。

我安静地在每件作品前伫立、冥想,看够了一幅,再朝下一幅作品移步,一路将心中如数家珍的艺术家们的作品放眼赏过去,感到深深的舒心与自足。

许多作品,已经不是第一次蒙面了;太多作品,其来龙去脉、个中曲折早已尽知,与之相关的故事亦了然于胸,可还是觉得没把它们看够,一挨有机会,仍然要去再看,好一次次满足那颗喜悦暗生的心。

是好美的天性与眼睛,强烈地渴望着这丰富的艺术营养;也因美术史的专业,要自己看得比别人多,理解得比别人深,懂得比别人准确。

以我的经验,凡国家叙事的展览,主题性的大型作品倒不一定好看、要看,反而是一些与政治无关的小件作品特别动人。每次新的展览,又必然有上次展览没有拿出来的稀罕作品,不该错过的,恰是这几件作品。

展览果然有我未曾蒙面的数幅好作品,而其中一幅苏天赐的油画《黑衣女像》,简直如一件意外的礼物挂在那里,看到它,人在瞬间如受光芒沐浴,眼睛与心,都被抓走了。

之前,画册、书籍、杂志中已看过它无数次了,亦已经喜欢它无数次了。可这所有的无数次,都抵不过与这真人等身的画作,面对面,眼睛都看湿润了。

我每次去美术馆,当场回头再看一件作品的事还没发生过,但《黑衣女像》令我十分不舍,快要离馆时我又折身倒回去,在它面前又站了良久。

画面上的一腔空灵气韵打动着我,令我再一次想更多地去了解苏天赐,也成了我起念写他的最好契机。

我想,在人深度的精神渴求里,或隐或显,始终都会有一个强烈的念头伴随着自己,就是能有一个上师,由他所持有的纯洁心灵与善知识,来指引自己灵性的发展,使人在暂时的无明与混沌状态时,能有一双清澈之眼,既看得清自己真正的精神需求,也看得清脚下的人生之路。

出生于民国年间的苏天赐(1922-2006),就是这样一个的幸运儿,在人生的恰当时刻,他遇上了他精神上的上师,在艺术、思想甚至是情感上始终扶持他的导师林风眠。

这并不是说苏天赐的家庭出生不够幸运,恰好相反,他是家里的小幺儿,六个兄姐之后的最后一个男孩。中国的民间,对幺儿往往有着最宠爱的情感,谚语“皇帝爱长子,百姓爱幺儿”即是由此得来。而“天赐”的名字,完全能看出这个男孩在家里受宠爱的程度。

儿童得爱的一颗心,往往使一个人有富足的安全感而不陷于人格上的焦躁情绪。苏天赐一生所显现出来的那种谦和与感恩心,以及他的静默,都缘自于这个家庭给了他最初也是最完整的性情上的爱育。

因为身心有充分的安全感,他很小的时候便能体察自己好些朦胧的神思,常常一个人坐在家的门槛上,望着眼前的田野山脉、溪水清流发呆。

可以想象100年前的南方小县城阳江,因为是亚热带气候,充沛的雨量与适宜的温度,营造出来一个多么郁郁葱葱的烟雨画面。这些画面一时是葱绿与浅黛色的,一时又是金黄与绯红色的,是春与秋之间的季节在作着它美丽的变幻,而这样的美丽又在启发、感动着小天赐,他只是讲不出来罢了。

等到有一天与长兄一起入读私塾,看到《绣图杨家将》这样一些人小书时,他忽然意识到原来自己说不清道不明的东西,可以通过画画这样一种方式将它“说”出来,这真要让这个好奇心重、又总想说点什么的小儿童喜滋滋了。

大自然是上天给人类的最大恩宠,也是苏天赐的第一个启蒙导师。

童年是一个人的雏形,拥有某项才能是一个人成型的基础,不过天赋的才能如无后天的训练与培养,便不能成其为才华,而只能是对才华的一种美好想象了。

一旦发现小天赐有画画的特长,全家人与学校的老师自然都高兴不已。不光学校的梁颖初老师鼓励苏天赐要好好学习水彩画,学好了去画他整天痴看的屋前风景,年长苏天赐十几岁的两个哥哥尤其身体力行支持他。

但这段正好练童子功的安宁日子没有持续太长的时间,先是家里的父亲大人病逝,小少年苏天赐首次尝到了失去亲人的尖锐痛苦。4年之后的1937年,抗日战争即告爆发,自此吟诗读书的好时光就变得时有时无了,苏天赐总是在停学、缀学、转学之间上下起伏,一腔画画的心思,一时也无法得到充分的训练与满足。

不过疼爱他的兄长是思想进步的青年,小天赐总是被哥哥带着,参与一些当时的进步青年应该去做的事情,画抗日墙报、壁画、连环画,也义演抗日救亡短剧等,既以实际行动履行“国家有难、匹夫有责”的爱国责任,也于有限的环境里始终呵养着自己对绘画的那颗热爱心。

艰苦奋斗中,时间匆匆而去,苏天赐长成了一个20岁的青年,并成为一名乡村小学的年轻老师,而慈爱的母亲也于此年永远离他而去了。

事实上,绘画并不是苏天赐单一的兴趣所在,文艺青年具有的诸多气质在他身上强烈地凸显着,爱画画,好文学,乐写作,喜表演。最终选定绘画作为唯一的专长,也是在进行了小小的思想斗争之后所作的决定。在他所喜好的几样特长中,还是绘画让他觉得离自己的本心最近。

当然,促使他做出这个最终决定的动因,是他心中已有暗暗向往与投奔的人。那时艺术界有两位名重天下的人物徐悲鸿和林风眠,他们是苏天赐内心深处关于艺术的终极梦想。在此之前,这两位擅长教育的画家他还没见过,只因喜好绘画而熟知他们的艺术主张,渴望着有朝一日,如能报考他们所在的中央大学艺术系或国立艺专,直接受教于他们的指点,那将是多么的幸福。

一心的神往,必有倔强的努力,也必有回响。

因为战乱,当时最好的美术学校都内迁至重庆,最好的老师也几乎全聚集在那里,这使得重庆成为苏天赐一心向往的艺术圣地。得到在重庆工作的二哥的应允与支持,苏天赐冒着日军空袭的危险,从广东经广西再过贵州,一路乘船、坐车、转车又转车,路上走了40多天才转辗到达了重庆。艺术青年痴迷于绘画的一颗坚韧心,从最初启步的时刻便已显于行。

天赋一点儿也没有辜负苏天赐的苦心,报考当时最负盛名的国立艺专后,苏天赐以第一名的成绩欣然入读艺专的西画科。正是在这个学校,苏天赐最终得以见到他渴望认识、让他受益终身的恩师林风眠。

这里所说的“最终”,是当时的国立艺专是由北平艺专与杭州艺专合并而成,战乱加上诸多复杂人事,曾令校长林风眠辞职离开学校,他是在苏天赐读书的最后一个学年即1945年才重回学校任教的。此年正值中日战争结束,战乱的危险与外忧已经消除,而此时的艺专校长是潘天寿。潘天寿与林风眠的艺术观虽然不尽相同,但他们两位都是大才子,可说是惺惺相惜,彼此欣赏,潘天寿力邀林风眠重返校园以哺育身边这些嗷嗷待哺的饥渴学子,实是欣赏他的才能与抱负之故。

那个时候的老师与学生之间,有着令人艳羡的平等关系与亲密气息,林风眠与学生之间尤其亲近,亦师亦弟,亦父亦子。他倡导的开放式教学与他的仁慈心地,带动着整个学校的活泼风气,给予了每个学生闪闪发光的眼睛与强有力的信念。他们既有心灵上的归宿感,又能逐渐习得独立思考与独立创作的能力,一如他们自己所领悟到的那样:创作要自己想办法,老师想,学生也想,没有现成的路可走。

苏天赐与比他大一两岁的同学吴冠中、赵无极、朱德群,以及略小一岁的席德进等,都直接受教于林风眠,这真是这些调皮孩子的大幸运—这些艺术学子后来各自完成自己的好模样,是世界有目共睹的。

可见人生的路途遇上什么人,一个人便有可能过怎样的人生。苏天赐遇上了林风眠,他也有了天窗开启、阳光映入的觉悟人生。

一心想实现自己艺术理想的苏天赐,既朝气蓬勃,也非常的刻苦。他的家庭条件没有一些同学那么富裕,且受困于战后的物质匮乏,要想尽办法才能得到画画的纸、布与颜料,更要小心使用这些材料,才可能让一张纸、一支笔反复多用几次。

不过苏天赐认为这些都不是最重要的。能在艺术思想与观念上得到林风眠的一再点拨,这才是关键。材料有钱即可买,而艺术思想最清新也最无形,要抓住它、领悟它,都很难。

苏天赐性情憨厚纯朴,习画刻苦,领悟力强,这些优点都被林风眠默默看在眼里。在国立艺专搬回杭州之后,在他的职位稳妥之后,他请苏天赐出来喝茶,问他愿不愿意回校给他当助教。此时已经毕业的苏天赐正在四处找工作,老师的邀请,对正在焦虑前途问题的苏天赐,不啻一声福音。既可自食其力还可以继续画画,又能再有机会聆听恩师的教诲,世间还有比这更好的事情吗?不用一秒的犹豫,苏天赐当即答应了老师。

这是苏天赐一生最得益也是最和顺的一段黄金时光。在学生面前他是先生,在先生面前他是学生,有关艺术的理论与实践,在相互论证中不断深入,苏天赐的艺术判断力与胆识,如长了翅膀一般,在向着他想象中的高度飞升。

此时的苏天赐已是二十五六岁的青年,绘画上的渐悟让他满心欢喜,灿烂的爱情也走进他的心田。他被宁静的艺术生活滋养着,被甜蜜的爱情呵护着,这个时期的绘画水准,忽然如集小成,到达了他创造力的一个巅峰。

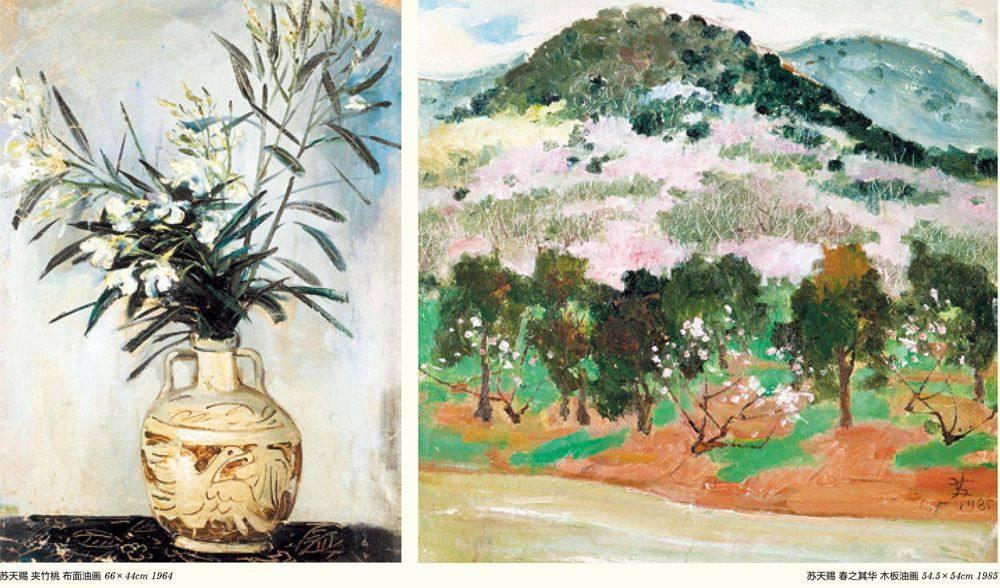

1948年到1949年,他画出了人生中极其精湛的几件作品,它们分别是林风眠的女儿蒂娜的肖像,美丽的女朋友凌环如的肖像和老师林风眠的肖像。除了林风眠的肖像略感拘束外—这是他太敬重恩师,难免拘束之故—其它肖像无不令人动容。其中女友凌环如的一幅肖像尤其美妙难言,这便是那幅令我在中国美术馆伫足许久、舍不得离开的《黑衣女像》。

对专业学画的人来说,这样的画面是有许多理论可以阐述的。可是对于人的眼睛,那第一秒所领略到的美与惊叹,是没有道理可讲的。

它的气韵那么饱满,直觉那么丰沛。色彩精妙,澹然天真,如晨光之熹微。

也许读画越多的人,才越有可能领会出它那无意识中到达的彼岸的境界。那种境界,简直是一个人美德的生动呈现。要爱,要时常有感动,要对细微变化的自然有聆听的心,要有对瞬间的光影有捕捉的能力,要有对生命怀有敬畏,要有满腹的话儿说不出而只能画出来的那种着急,这样的好作品才能产生于笔下。

我喜爱的英国哲学家培根说,美之极致,非图画所能表,乍见所能识。但看到这幅黑衣女子的肖像,怎么觉得培根说的话失去了它的哲理性?

只能说,人在某些洋溢着情感的时刻,拥有着神性,以至于作品的呈现有如神助。

的确,在苏天赐所有的人物肖像里,这种有光晖笔性的作品很轻易地能识别出来。即使是后来风格迥异的现实主义作品如《黑媛》、《节日试新衣》等,都具有类似的亮闪闪的品质,一眼便可挑出来。

从这些作品也可看出,苏天赐深刻地理解了林风眠一直倡导的艺术革新精神,自己祖宗的本源气息没有扔掉,西画的特质也加入了进来。虽然从形式上,苏天赐这个时间段的作品带有一丝我们熟悉的林风眠的气息,但这只表明他们之间有一根师承的血脉线,在其本质上,它们当然是苏天赐的原创作品,且有青出于蓝之势。

可惜,在他的创造力最酣畅的时刻,提倡新中国美术与现实主义绘画的50年代,到来了。

谈论1949年之后的新中国美术,是一个极其复杂的问题。只能说,这个时期的艺术样式,规定了只能为大众服务,只能展现新中国的现实变化,只能按照政治的意图去憧憬与想象未来的美好。属于个人性情的、小我的、探索艺术内部规律的其它艺术样式,都不允许纳入画家的笔头。

这是时代与艺术的悲伤之处,也是个人彷徨的无助时刻。

社会主义的现实风格究竟意味着什么呢,为什么倡导一个主义,其它的所有主义便都成了罪恶,要遭受长年累月的反复批判?

在我看来,现实主义可指看得见的现实与看不见的现实,公开的现实与隐匿的现实。一个人画自己比较隐形却真实的现实,为什么就是错的呢?

确实,在没有厘清这些问题与当时的历史背景之前,读苏天赐的绘画是颇让人迷惑的。不过一两年的时间,类似《黑衣女像》这种正在酣处的手笔,怎么忽然再不见了踪影?那正要展开的协奏曲的华美乐章,怎么在最激昂处骤然断开、失声?

事实是,我在看《黑衣女像》时,并不知道这是一幅曾遭到反复批判的“形式主义”与“资产阶级情调”的作品,更不知道它曾经被抄家抢走,多年后才失而复得。而它之所以被发现,竟是苏天赐的一个学生把它从垃圾堆里捡回来。

可见那个时候的苏天赐,内心在遭受着怎样的煎熬与裂变。

林风眠比自己的学生受到的冲击更直接。过去的林风眠在艺术与教育上有多出色,他遭受的打击就有多残酷,他被解职。老师与学生从前在一起舒心画画、讨论艺术的黄金时光,再没回来过。尽管他们私下仍在互告平安,悄悄画一些自己想画的作品。

好在此时的苏天赐与女友结了婚,因爱情而结合的甜蜜小家,让一颗总遭批判的心稍有安定与知足感。他也还是人民的画家,可以任教于其他大学,他最终选定南京艺术学院落户,成为那里的终身教授。

人物像再不能如《黑衣女像》那样画了,但要服务于人民大众的肖像画也不是那么好画,一不小心, “歪曲人民形象”的恶评就会扑来,使得这个浑身才华无处使的青年,只好更多地去画些风景与花卉静物,但又基于莫名的“游山玩水”的罪名,这个时段的好作品如《瓯江新绿》等,也没有留下几幅。

更令人难过的是,一些画得更好的人体油画与其他的好作品,随着政治形式的日益紧张而被苏天赐逐张销毁,一如后来老师亲手毁掉自己几千张的画作一样。

此后20来年的时间里,苏天赐投身于社会主义的集体生活与现实生活,在接受劳动改造的同时,画了不少主题性与政治性的作品,其中政治宣传类的壁画居多。这不是他心之所愿的事情,但整个社会的极端思潮使每个个人都不能置身事外,他只有去做可以被允许做的事情。

他有非常扎实的绘画功底,画什么都不是问题。尚因画得好,还时常受到赞扬与认可,来请他画画的人排成了队。

这样的情形对真正的艺术当然是危险的,改造一两年,原来那个蓄势待发的原创感觉就有点生疏了;过得三、五年,眼睛与思维也跟着生疏起来;再过十年、二十年,那种灵性与心的疏远,几乎恍若隔世。

所以苏天赐在文革结束之后的好长一段时间内,都处于茫然状态中。当长期“被要求”的身心可以再次自由地思想时,他简直觉得自己既不会画画也不会思考了呢。

而他那被改造后的写实主义的肖像风格,在他画过那个时代的领袖像、工人、农民、学生、渔家姑娘以及妇女队长之后,不再被需要了。一个时代已经结束,改革开放之后的现代美术新思潮亦已到来,再没人强迫他要画人民大众了,他曾欣喜地想把过去的自己找回来,把1949年之前的那个有为青年的最佳状态找回来,但显然,那种神思奇妙又一气呵成的饱满感觉,再也回不来了。

苏天赐选定风景作为自己后半生描绘的主要对象,是他自小对大自然的迷恋与深爱,也是对自己的暗暗心痛与弥补。

他在与时间比快慢,他的步伐迈得坚韧而倔强,一如他年轻时绕远道去考国立艺专那般的坚忍不拔。此时他可以去国内各处自由写生,也可以回老家去再看他小时为之入迷的风景,更可以去法国与西欧,与向往大半辈子的西方古典绘画与现代艺术近距离接触。他真正的生命感觉正在苏醒,他的心中涌动着年轻时的激情,他要把他曾捉住过的那些卓绝的光影、线条、色块,再次忠实地呈现于对自然的描绘中。

苏天赐的风景画,如恽南田在《南田画跋》里所写的那样:一丝尘垢,便无下笔处。

自然风光在苏天赐再一次集大成的笔下,被表达得十分性情、通透而澄澈。南方氤氲的秀色山水被他画得很润、很浪漫、很温情,带点儿恩师的优美痕迹,甚至有几分女性的柔美气质。但是在浓烈与火热处,又是铮铮男儿的硬朗本质,非常的愉悦,非常的耐品。

反复细读他的作品,一种感受也会越来越强烈,即他年轻时那缕熟悉的气息又在飘荡出来:面对大自然的景色,他仍然有说不出来却画得出来的那种满心的急切,一如年轻时面对爱人、想为她画一幅举世无双的肖像那样。是他在以对人的那颗爱的心,疼爱着大自然;也是他在以他的美德,呼唤与亲近着大自然。因为这些品质,他的画才那么的打动人,那么的流光溢彩。

到了生命的晚年,苏天赐的色彩感似乎较之于年轻时更为明艳,气韵也更空灵。传统水墨里的许多元素,被他自然无痕地置换在油画之中。这种巧妙,是他追求了一生的宛若天成。

看到一个人如此用尽毕生气力去完成自己,超越自己,心中生出的,是比面对《黑衣女子》还要深浓的感动,同时也被一种痛苦啮咬着心脏:一个政党,某个主义,竟然想去全面“改造”艺术,是好一番痴心妄想。艺术的改造可以是内部的裂变与革新,可以是个人对现存艺术秩序的挑战,可以是画派与画派之间的对立与碰撞,但它必须是艺术内部产生的震动,而不该是强权参与的结果,更不该是政治施加的淫威。如是,即使有艺术样式留下来,那也只是供后人研究与反思的伪艺术,是屈从与盲信之下佯装的一份激情。而真理并不在那里,艺术也有可能不在那里。

在人生的最后时刻,苏天赐总结说,自己的生命没有大遗憾。虽然他同时也幽默地自嘲自己“如一壶水那样,反反复复就是没有烧开过”。但了解他的人,能亲眼读到他画作的人,知道他前一句话是如此真实可信,后一句话是如此可爱。这是他努力了一生之后所得的踏实感与幸福感,那是他的才华、他的美德、他的勤奋所应得的恩典,他真的是实至名归。

很早以前,我认为艺术史终究是人的心灵史,在苏天赐这里,我更加可以坚定我的信念了。