博物馆大发展中的欣喜与忧虑

陈博君 岳峰

博物馆是几代人之间对话的场所,不应是政绩工程的产物

人民论坛记者:2013年国际博物馆日的主题为“博物馆(记忆+创造力)=社会变革”。在1980年,我国有350个博物馆;到目前为止,我们的博物馆已经到了3000多个。《博物馆事业中长期发展规划纲要(2011-2020年)》提到,到2020年,每25万人就拥有1个博物馆。两位专家怎么看待博物馆数量的迅速变革?

岳峰:这应该说是一件令人欣慰的事情。博物馆是当地社交空间,在当地身份构建和推动当地发展方面扮演重要角色。博物馆对保存当地历史记忆和构建美好未来贡献巨大。博物馆是跨代人的联系纽带,是几代人之间对话的场所。博物馆是所有人群都能享用的公共资源和场所,它不是属于某一个专属群体和某一个特殊阶层。

所以,一个国家的博物馆事业发展水平的高低和博物馆数量的多少,既是一个国家文明程度的体现,也是综合国力的反映。我们应该期待这一目标的实现。

陈博君:在我看来,这种现象既十分可喜,又令人担忧。博物馆是珍藏、研究、展示自然和人类文化遗产的最佳场所,因此从某种意义上说,博物馆的多少反映了一个国家、一座城市的文化品位与底蕴。各地重视博物馆建设,是文明进步的象征。通过博物馆建设,使一大批具有科学研究价值和历史文化价值的珍贵标本、文物得到了妥善的保存,这种有效的积淀无疑是令人欣慰的。同时,借助这一大批不断涌现的博物馆,全民的科学普及得到了有效的推进,国民的历史文化素养在潜移默化中得到提升,这更是利国利民的好事。但是,在博物馆事业飞速发展的同时,也暴露出不少问题,需要我们去客观冷静地分析和对待。首先,不少博物馆的涌现是政绩工程的产物,一些地方的政府官员把建博物馆当作政绩来做,结果往往是华而不实、形式大于内容;其次,各地在博物馆建设中存在攀比之风,博物馆的规模档次并不是根据当地文化发展的真正需求出发,而是盲目地贪大求全讲气派,动辄几千万甚至几亿、十几亿,添置大量高档设施,实际效用其实并不十分明显;再次是“重建轻养”,博物馆需要长期投入方能正常运行,而许多博物馆轰轰烈烈地建成开放,之后的维护经费却捉襟见肘,博物馆很快陷入门可罗雀的尴尬局面……所有这些问题,都说明我们的博物馆发展在总体健康的状态下,呈现出了一定程度的“虚胖”。如何使博物馆健康稳步地发展,是有关部门应该尽快研究的课题。

应加强博物馆数字化建设,建立统一的管理机构和管理标准

人民论坛记者:当前,在博物馆高速发展过程中,存在哪些弊端亟待破解?

岳峰:目前在我国博物馆事业发展中有一个突出问题,就是普遍关注硬件—基本建设,而缺少关注软件—数字化建设。目前国内绝大多数博物馆的藏品被深深地藏在库房之中,不要说是社会上的研究者和爱好者是不可能见到藏品资料的,就是文博系统的乃至博物馆的研究人员因文物安全保卫制度等原因,也是无法接触到藏品资料的,而且还有大量的考古发掘出土的文物资料,鉴于管理和利益等方面的原因,都常年被封闭在深深的库房中。当然无论哪一个博物馆也不可能将全部藏品一下子展示出来,就是将藏品轮流替换,也是不可能的。何况保护好藏品也是博物馆的一项重要职能。但是,将博物馆所收藏的藏品进行数字化管理,让专业研究人员、社会上各个行业的研究者和爱好者,通过计算机网络就能查阅有关资料,这对于充分利用博物馆的藏品资源,更好地为社会服务,为广大人民群众服务,无疑是有益的。而全国各地博物馆的数字化建设,资金也不应该是个大问题,人才也不应该是个大问题,关键是重视程度问题和是否用心去办的问题。

陈博君:我认为,当前我国的博物馆还存在着以下几大问题:一是界定不清晰。“博物馆”这个概念至今仍然十分模糊,给实际管理带来诸多问题。二是管理体制不顺。根据《博物馆管理办法》规定,由文物主管部门对博物馆工作实施管理。但是随着形势的不断发展,如今有相当多的博物馆已不仅仅局限于收藏和展示文物,有大批自然类的博物馆尽管没有文物,但却有珍贵的标本,因此这些博物馆实际上并不属于文物部门主管。同时,近年来大量涌现的博物馆,其科普、娱乐、休闲、文化的功能远远超过了文物保护的功能,甚至完全不涉及文物保护工作,由文物主管部门来对全国博物馆进行管理的体制已不适应实际情况。事实上目前全国各地都有大批博物馆并非由文物主管部门批准建立,并且游离在文物主管部门的管理之外,这严重制约了我国博物馆事业的健康发展。因此,我认为应该对博物馆的管理体制做重大的调整,建议由国家文化部设立博物馆管理机构,对全国各地博物馆实行分级管理,使博物馆事业朝着健康有序的方向发展。

一座吸引人的博物馆,要有好的展览、活动,要注意陈列方式和陈展手段

人民论坛记者:这么多的博物馆,我想也会给公众带来挑战:“我该去看哪些博物馆呢?”博物馆怎样才能更好地吸引公众的眼球?

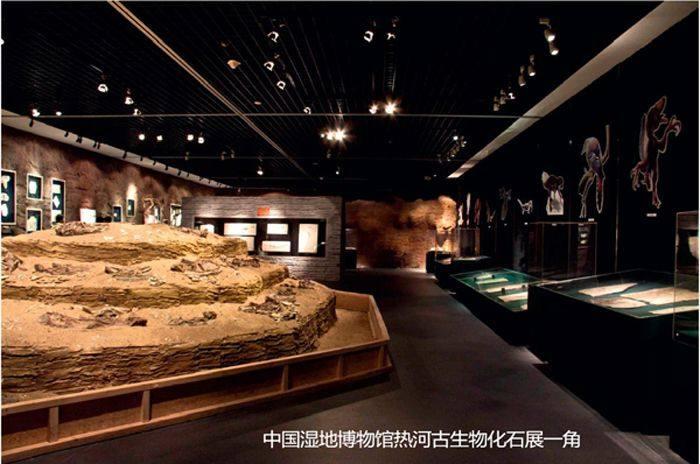

陈博君:一座博物馆要想在众多的同行中脱颖而出,成功地吸引公众的眼球,单靠坐等观众上门肯定是不行的,必须不断策划丰富多彩的活动、推出引人入胜的展览,才能吸引观众反复前来参观。我们中国湿地博物馆坐落在杭州城西的西溪湿地,但是又不在西溪湿地景区之内,相对许多位于市中心的博物馆来说,地段还是有点偏的。但是我们从2009年11月开馆至今才三年多时间,就已经接待了347万人次的观众。之所以能吸引到这么多观众,我们的体会是:一要办好专题展览。每年我们都要围绕湿地主题,举办3-5场大型的特色展览、4-6场短期的临时展览,既能普及湿地知识,又能形成系列,让观众培养起浓厚的兴趣,反复走进我们的博物馆参观各种展览;二要多搞各类活动。每逢湿地日、植树节、环境日、博物馆日、文化遗产日、世界地球日等各种相关节日,我们都要组织各种吸引市民和游客参与的活动,并且通过报纸、网络等媒体提前预告,方便观众报名参加。杭州每年有两大会展活动,一个是西博会,另一个是动漫节,我们通过争取,成为了西博会的展点和动漫节的分会场之一,极大地带动了博物馆的人气,每逢西博会和动漫节期间,游客就会翻倍增长;三要积极宣传自我。我们组织宣教员队伍开展进社区、进学校、进社团“三进”系列教育活动,主动上门到社区和学校讲解湿地知识、宣传我们博物馆,扩大了博物馆在社会上的影响。同时,我们通过创办《国家湿地》杂志和博物馆网站、微博,向社会大众介绍我们的博物馆,成功地吸引了大批市民和游客来我馆参观。

岳峰:博物馆怎样才能更好地吸引公众的眼球?关键是博物馆的陈列方式和陈展手段。博物馆观众的组成是非常复杂的,可以说是多种群体,而参观博物馆的观众需求也是不同的,对展品的认识能力和理解能力也是不一样的。要想让所有群体都能在参观博物馆中受益也是件不容易的事,但博物馆要力求通过自己的努力,使所有来博物馆的观众都能受益,这应该是所有博物馆应当努力追求的事。如果一个博物馆把一件很神秘的文物放在展柜里,既无文字也无图说更无讲解,那么这对于普通观众来说,仅仅是感受了博物馆的氛围,对于重要文物看了也等于没看。

(采访整理:人民论坛记者杜凤娇)

责编/肖楠 美编/石玉