不屈为至贵的吴祖光

彦火

与吴祖光搭伙之谊

在我认识及相交的芸芸老作家之中,吴祖光是人格最统一、个性最鲜明的作家之一。

1983年秋,我与吴祖光、茹志鹃、王安忆、陈映真、七等生为同一届的“美国爱荷华国际写作计划”(International Writing Program,The University of Iowa,简称IWP)邀请的华人作家。

除了七等生较落群外,我们几个华人作家加上来自南韩的许世旭夫妇,三个月下来,相处得融洽无间。

我们一干人与IWP的三十多位来自不同国家和地区的作家,都被安排住在五月花公寓(May Flower House)。我与吴祖光是毗邻,共享一个厨房。

IWP每月发放一笔钱给每位作家,作为作家们的膳食等之用。

IWP每周有专车接送作家到大型超市买菜及日常用品。换言之,每位作家都要自己举炊。

外国作家及其他作家大都可以应付裕如。但是,来自内地作家,特别是男性作家大都没有入过厨房,所以不少内地作家大都是夫妇档——携同夫人一起来,由夫人打点一切。

吴祖光夫人新凤霞在“文革”期间因失医致瘫痪不能同来,我便兼负照料吴祖光起居饮食之责。

我与吴祖光分工合作,吴祖光建议由他去超市买菜,我则负责举炊。

那个时候,我除了参加IWP活动,还在爱荷华大学兼修语言课,中午来不及返寓所。

我于每天前一个晚上,除了做当天的晚饭,还给吴祖光多做一份翌天的午饭。

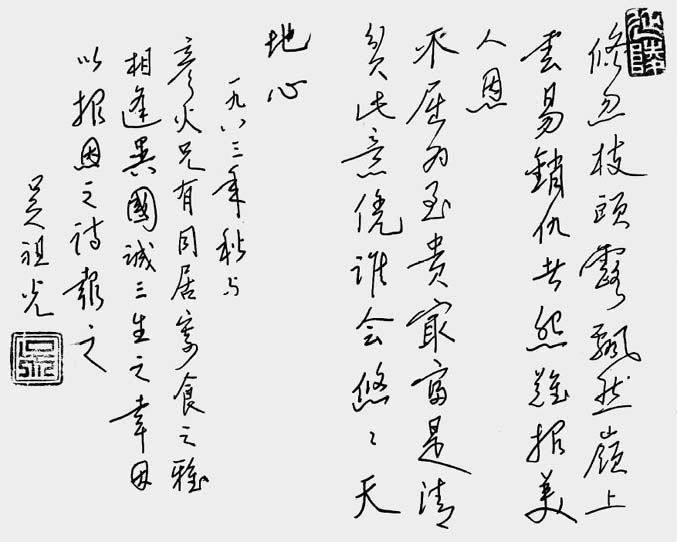

吴祖光是一个慷慨大度的人,每趟到超市,都购买了大包小包的蔬果、肉类,应有尽有,塞满雪柜,我则施展浑身解数,每顿饭都做出两菜一汤或三菜一汤。吴祖光满意极了,逢人便称赞,临别还写了一首“报恩诗”赠我。

IWP主持人聂华苓与夫婿保罗·安格尔(Paul Engle)定期举行会餐,我与吴祖光每次都捎上两三个菜,不外是闽南炒米粉、豉油鸡或加一个卤水蛋、卤肉。

除了陈映真的酒鸡、红烧蹄膀,我的烹饪水平,也薄有名气。

吴祖光对烹饪也不是一窍不通的。他说他当年被遣送北大荒劳动改造时,学到一门手艺,就是腌制泡菜。

他某次购了一棵大白菜,把大白菜洗涤后,滤干、切段,再混入盐巴、白糖、辣椒,放在一个大玻璃瓶子里,然后倒进洗米水,浸满大白菜,密封,置放在阴暗处。

一周后,拔开封盖,已是一瓶美味诱人的泡菜。每顿饭,吴祖光都用长匙从瓶里掬出一小碟泡菜,用来佐饭特别醒胃。

吴祖光以洗米水代替醋,土法腌制泡菜,连来自韩国的诗人许世旭伉俪也啧啧称奇。

吴祖光感喟,在北大荒劳改的年代,食物匮乏,个个家徒四壁,人人都在挖空心思弄点吃食以填辘辘饥肠!

吴祖光为人疏爽大方,古道热肠,广结善缘,而且生性耿直,敢言敢说,参加IWP的作家都十分喜欢他。

某日,遐迩海内外的密宗林云大师到访。聂华苓召集华人作家到她家一叙。

在与林云大师的交谈中,聂华苓忽发奇想,她要林云大师观察我们几个作家的外表,并以一句话来形容各人的性格。

林云大师环顾各人一眼,便作出以下的结论:

他说,如果让吴祖光请朋友吃饭,他袋中有一百元,以他的性格,他的花费度,往往超出一百元,不敷之数,哪怕是回家取钱还是向朋友借贷,他都在所不惜。

轮到我,林云大师说,我袋中如果有一百元,会老老实实地告诉朋友,说我只有一百元,就以一百元用度为准。

还有其他作家,有的袋中有一百元,说是袋中只有五十元;有的袋中有一百元,说是只能花五十元,留五十元以防其他必时之需。

林云大师说对吴祖光的性格,可谓一语中的,他对朋友端的是推心置腹,两肋插刀,尽显其柔情侠气和豪爽性格。

吴祖光快人快语,他去了一遭美国后,人家问他去美国最大的感受是什么,他答得直截:“中国只有一个雷锋,美国到处都是雷锋。”他说,在美国助人才真正是快乐之本。美国人见到陌生人大都会主动打招呼、问好,见到路有不平便会拔刀相助,与雷锋一样从不留下姓名。在美国,这种助人精神,已蔚成社会风气,当然,吴祖光所说的,更多的是他身处美国中部爱荷华城的体验。

爱荷华是美国中西部一个大学城,人口只有五万,少了一份大都会的商业味,多了一份小镇的人情味,民风淳朴,人与人的关系很融洽。

吴祖光天生乐天派,他在任何环境下,都能保持开朗的心情,整天价乐呵呵,我在美国与他相处三个月,从未见过他愁眉苦脸。

他说,他有一班朋友已足够了,其他什么也不重要。换作别人,历经政治暴风雨的摧折,晚年还遭受到退党处分,早已苦兮兮地既怨天又怨地。

他也有不忿,不平则鸣,天不怕地不怕,贵在不自艾自怨。

文采风流的白面书生

与吴祖光交往,是一桩再愉快不过的事。

因他成名得早,著作等身,从国人论资排辈的习俗中,他的地位是很崇高的。当年毛头小子的我,对他可说是仰之弥高。但在与他的交往中,他从不摆长辈架子,十分平易近人,加上他心态年轻,竟与我称兄道弟起来。

每次我到北京或他来香港,哪怕是他再忙碌也要约同私下一叙。

记得上世纪80年代,暌违二十多年的他,第一次应邀到香港,颇为轰动,因他不少戏剧都在香港演出过,他还在香港拍过多部电影如《春风秋雨》、《莫负青春》等,知名度很高。他甫到机场,记者已把他团团包围,要在候机楼开记者招待会。相信他也知道有此一着,事先已通知我到机场接他。一旦记者招待会完了后,突围而出,立即要我带他开溜。

他在酒店安顿下来后,蓦地要到我的家看看,我真有点受宠若惊。

吴祖光个子不高,苍苍白发衬着一张娃娃脸,鹤发红颜,八十多岁的人,一点老态也没有,有点像金庸武侠小说笔下的周伯通。

有一次与他聊起,他说很欣赏周伯通的性格,他本人喜欢无拘无束的生活,虽然他出身名门望族──他的父亲吴瀛是故宫创办人、著名收藏家、国民党元老吴稚辉、张群的朋友,却有周伯通那一份天真和通透。

吴祖光在大陆“反右”、“文革”都备受打压,尚幸他禀性乐天,熬过了政治斗争的风雨。1978年吴祖光复出后,创作力炽旺,新剧本纷纷出笼,在一年间,他连续发表了三个京剧本:《凤求凰》、《三打陶三春》和《红娘子》,虽是历史题材和传统形式,但吴祖光以新颖的艺术手法,赋予旧剧鲜奇的生命力。三个京剧本曾在我当编辑的《海洋文艺》发表,口碑很好。

吴祖光早年便有“神童”之称。过去,有些书本都提到“神童”这一点,并且把它说成曹禺对他的称谓。曾就关于这一称号探询过,承吴祖光先生的解释,其始末是这样的:

关于“神童”的绰号本来不值一提,但开始这样叫的却是夏衍先生,那是1942年我写了《风雪夜归人》剧本时,夏衍刚从桂林到重庆来,看了我的手稿之后,大概是对别人这样说了一句,后来就传开了。那年我已经二十五岁,实在不能算“童”了。

由上面这段话可知,第一个称吴祖光为“神童”的不是曹禺,而是夏衍。然而第一个赏识吴祖光的人非曹禺莫属了。1937年吴祖光才二十岁,便写出了话剧《凤凰城》,曹禺看了大加赞赏,并为之荐引。

曹禺是吴祖光的伯乐。曹禺曾这样描述年轻的吴祖光,“我认识祖光大约在1937年,在南京剧校,我们同在那里教书。他只有二十岁,他在那里教国文,很得学校同学的爱戴。我初见他时,他像是一位白面书生,不大说话,而自然有一种翩翩然的风度。”又说,“……但我相当羡慕他,他有一手好文章,无论写什么,他可以洋洋洒洒写下去,毫不困难,还有那一手聪明的毛笔字。这都会使人有深刻的印象。”

《凤凰城》因是吴祖光的处女作,有欠圆熟,王瑶在《中国新文学史稿》中曾指出:“吴祖光的第一个剧本《凤凰城》,是写一个英雄人物游击队领袖苗可秀的故事的。剧中偶然性的穿插太多了,运用了许多旧剧的手法,不能算是成功的作品。”

尽管这样,吴祖光在这个时候已显露其在戏剧创作上的才华了。而《凤凰城》在抗战期间却是在前线后方上演次数最多的一个剧本。

曹禺并没有看错人,在抗战期间,吴祖光很快表现出洋溢的才华。他的文采风流开始在这时期崭露头角,他的剧作,如《风雪夜归人》、《正气歌》、《嫦娥奔月》、《捉鬼记》等等都受到好评,其中《捉鬼记》在嬉笑怒骂之中,对时弊有入木三分的针砭,令人感到痛快。

《正气歌》是吴祖光的第二部剧作,是志记中国抗御外敌的民族英雄文天祥事迹的。当时正值抗日的高潮,文天祥“留取丹心照汗青”的气节,很鼓舞人心。1943年,《正气歌》在上海上演,风靡一时,连演近一百场,可说是万人空巷。

1978年“文革”复出后的吴祖光,以三个月的高速度,创作了一出五幕话剧《闯江湖》,剧中的主要人物达二十二位之多。

《闯江湖》是一部深刻地反映中国民间艺人——评剧演员的苦难生活,同时也是一部包含辛酸泪水的喜剧风格的戏,很受欢迎。

评剧与其他中国的地方剧种一样,来自民间,它的演员和曲艺艺人,备受欺凌,在社会的最下层挣扎求生,在饥饿在辗转中呻吟。由于吴祖光的妻子新凤霞是著名的评剧演员,曾有“浸透着泪水和血痕的记忆”,也有大量亲身经历的被欺压、被迫害的往事,为吴祖光提供了最丰富的素材,所以更直接地说,《闯江湖》中的女主角,本身就有新凤霞的影子和烙痕。

吴祖光曾说道:“我写了大半辈子剧本,计算起来,恐怕也有四十来个了。可是,最使我感情激动,甚至产生一种特殊偏爱的,就是这个《闯江湖》!”这说明吴祖光在此剧中曾灌注了心血。对这个剧本他为什么有这样深厚的感情?无他,主要是因为吴祖光夫妇在“文革”期间,就是身受迫害的一对艺术家。

令人心痛的晚年

吴祖光曾编写了一部电视剧《新凤霞》,主要记载新凤霞1930年代学艺到1950年代的演艺生活。

为什么只写到1950年代,照吴祖光的解释是,1950年以后,他结识了新凤霞,最后成亲。从此,吴祖光闯入新凤霞的生活,所以吴祖光觉得写下去非与他自己有关不可,不好说话。

这部电视剧的结局只写到老舍给新凤霞介绍吴祖光,吴祖光递给新凤霞写上自己地址的纸条,便戛然而止。

新凤霞与吴祖光的结合,是老舍做的红娘。但在他们相交之前,两人互相倾慕已久矣。

提起这段姻缘,还是新凤霞采取主动的。第一次请吃饭,是新凤霞做的东。事缘吴祖光肩负《新观察》杂志采访新凤霞的任务,新凤霞主动提出请吴祖光在北京前门外泰丰楼饭庄吃饭。

过去只有捧场客请吃饭的份儿,哪有名角儿请吃饭这回事,所以对新凤霞来说还是第一遭(她请了大众剧场经理盛强代订的位)。这是新凤霞倔的一面,她要以主人翁的姿态出现在吴祖光面前。

新凤霞一个心思地向着吴祖光,但吴祖光在爱情路上永远是被动者,新凤霞只好演反串角色——拿出巾帼气概。

饭席上,她冲着吴祖光借《刘巧儿》主宰自己的婚姻表明心迹。可是吴祖光一世聪明,在感情问题上却是牛皮灯笼——恁地点不明。新凤霞只好摆出一字马——直话直说:“我想跟你结婚,您愿不愿意?”且看吴祖光如何反应,新凤霞记载了这一桩事:

啊!他一点精神准备都没有,他站起来停了一会儿,像大姑娘一样脸轰的红了!小声说:“我得考虑考虑。”这下子可伤了我的自尊心,我自言自语地说:“唉!我真没有想到,这像一盆冷水从头倒下来呀!是我没有看准了人。”祖光用很有分量的语气说:“我得向你一生负责。”

吴祖光也没错,结婚乃兹事体大,是向对方一生负责的问题,所以他要慎重考虑,这一犹豫,却伤了新凤霞的自尊心,但新凤霞回心一想,这表明吴祖光不是一个轻率的人。

吴祖光、新凤霞的婚姻所以经得起考验,一个是敢于主宰命运,一个是慎重其事,不光是情投意合那么简单。

吴祖光、新凤霞的婚后生活,很快便受到考验。

两人婚后不久,遇上“反右”运动,敢言直说的吴祖光很快被划成“右派”,被遣送到北大荒劳动改造。

这个时候,上头派了一位姓刘的副部长威迫利诱地劝新凤霞离婚,与吴祖光划清界线,只要她坚定立场,便可以让她入党,政治前途无限云云。新凤霞却不为所动,坚决表示,她要等吴祖光回来,并且慨乎言道:“王宝钏等薛平贵十八年,我可等他二十八年。”

自此后,新凤霞被戴上“右派”帽子,经常受到批斗,还是后来周恩来有了指示,新凤霞才被摘掉了“内控右派”帽子。

“文革”更是一场噩梦。吴祖光、新凤霞身心俱残,遭受连番毒打、侮辱,“文革”结束前夕,新凤霞发高烧还被迫劳动,昏倒后吴祖光送她入医院,单位不给介绍信,以致失医左下身偏瘫。

新凤霞在《我与吴祖光》的压卷篇写了一段她对吴祖光的评价:

我跟祖光四十年的夫妻,从1950年代就觉得,他是一位心口如一,对国家、对朋友、对亲人真诚的人。为什么有的人总是对他采取不信任的态度,有机会就整他呢?像他这样无私的人有多少?把父亲留下的字画、古董,都是价值连城的古物哇!一分不取地捐献给国家;动员我把多年唱戏的戏衣全部捐献国家;把自己从香港带回来的钱,买了一所地段最好的坐落在王府井的四合院捐献给国家,自己落得一无所有。这和那些向党要级别、要待遇,想尽方法争房子,还有那些发国难财,像老鼠一样偷偷地挖洞的人怎么比哪?

新凤霞以上的文字,是十分中肯的,以事论事,对吴祖光的形象并没有刻意拔高。

1998年4月12日新凤霞逝世,对吴祖光是致命的一殛。

1998年6月,吴祖光来香港参加儿子吴欢画展,神情憔悴,一个八十一岁的人,在香港无论是公开或私下的场合,一提到新凤霞的名,语气便哽咽得难以继续下去。

据吴祖光的家人说,在家中,吴祖光闲来抚摩新凤霞的旧物,睹物思人,情难自已,悲泣不已。

此后每去一趟北京,都要跑去探望吴祖光,目睹他身体每况愈下,以致患了老人痴呆症,目光焕散,连亲友也无法辨认,令人心痛。

2003年4月9日,吴祖光因心脏病逝世,与新凤霞是同月逝世的。

吴祖光、新凤霞主演的现代版《牛郎织女》

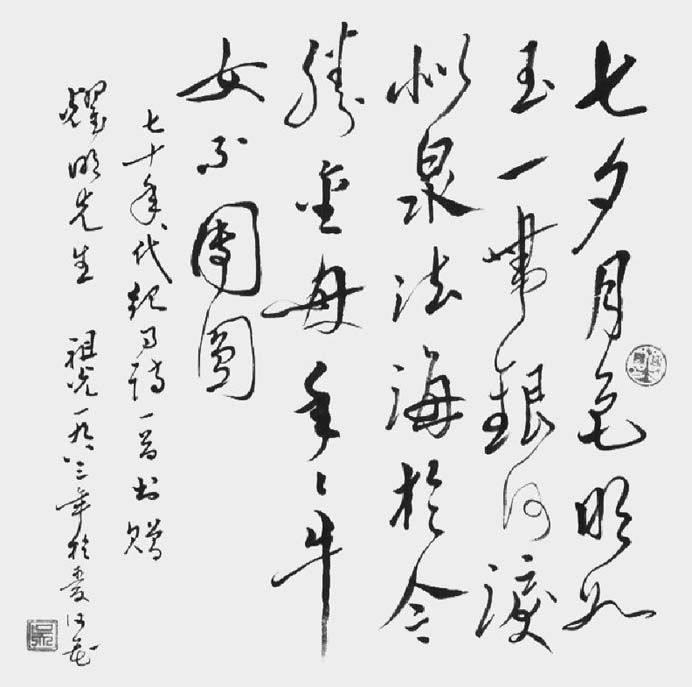

七夕夜色明如玉,

一带银河泪似泉;

法海于今胜金母,

年年牛女不团圆。

1983年与吴祖光一起参加“美国爱荷华国际写作计划”,吴祖光把他在早年写的一首《七夕》诗,隆重其事地题赠给我,作为见面礼。

可见这首诗对吴祖光来说,是饶有深意的。

这首诗写于1972年的七夕。吴祖光刚在干校度过第三年,那时正处于“文化大革命”的高峰期,吴祖光在题为《干校三年》中,有这样的诗句:“一场大革命,雷霆震九州。老头下地狱,小将上高楼。”此时吴祖光与许多知名老文化人被罗织各种名堂的罪名,被打成“反革命”,吴祖光也不例外,因所谓“二流堂”事件,经常遭受“红卫兵”的批斗。

那个年代,黑白颠倒,像吴祖光这种有识之士纷纷被打入十八层地狱,大不乏人,连夫人、知名演员新凤霞也不例外,然而那些无恶不作的“红卫兵”却被捧上天。

新凤霞曾目睹身受下面一幕──

1966年8月26日到28日,北京是“打全堂”的时候,老舍就是这时死的。我那时准许回家了,可白天得跟“黑五类”一起集中。小白玉霜跟我在一起连话也不敢说。整天的打人声、哭喊声,“黑帮”们唱鬼歌“我有罪……我该死”,“革命无罪,造反有理”的喊声,吓得我魂都飞了。一天上午“红卫兵”在剧院当中烧了一大堆戏衣和剧照,火苗高得过了房。我们这些主要演员、“走资派”、“黑七类”、“黑八类”的“牛鬼蛇神”都被逼着围着火跪下……

这时就听见有人高喊:“打!”“红卫兵”手里的皮带瞬时上下起落,无情地打在我们这些所谓的罪人身上。鞭子一下去,一条血印就从白衬衣里渗出来。打得我和一些人满地打滚,全身是血。

难怪吴祖光慨叹道:“老头下地狱,小将上高楼。”世道沦落,竟至于斯。

吴祖光于“反右”、“文革”失去自由身九年间,在劳动改造、写检讨书之余,写下二百多首诗,收入1997年出版的《枕下诗》(花山文艺出版社出版)。

吴祖光幼年习唐诗,在老祖母严格管教下,对唐诗倒背如流,但因对旧体诗格律存有怯意,虽偶写诗,寥寥可数。他称:“至1957年的‘反右把我驱赶到冰雪的北大荒三年,又六年之后,史无前例的‘文化大革命来了,我已经五十岁了。革命一开始,虽然不知道为了什么原因,却‘理所当然的我难逃作为‘黑帮的命运。”

已届五十岁的吴祖光,举唐代诗人高适“五十岁学诗”为前驱,开始下笔写诗,以浇积压心中的块垒:“身体没有自由了,但是人总是会思想的。”吴祖光的思想,不能吐不敢言,唯一的途径,只能背地里偷偷用诗来表白宣泄。

1938年7月7日日机轰炸重庆,吴祖光曾写了一首《临江仙·重庆日机轰炸》,其中有“漫道中华国界广,任它轰炸何尤。今宵又见月当头。起来天似水,摇出一江秋。”

七夕对吴祖光来说,是很复杂的,有家国情、民族恨,还有爱情、别离情的交织。

可以说,吴祖光对于七夕别有一番滋味在心头。

他的第一部话剧和诗剧,写于抗战时期,就是《牛郎织女》。照吴祖光的话说是“根据古老的神话传说发抒我自己的感情”。

1951年,当时红极一时的评剧明星新凤霞,要求吴祖光为她写一部《牛郎织女──天河配》的评剧本,原因是大陆“尽管年年都要上演《天河配》,却从来也没有固定的脚本”。

吴祖光对新凤霞的耳提面命,言听计从,很快与新凤霞所属的北京首都实验剧团的几位老演员一道交流,并由新凤霞等人“口传心授”评剧剧本,其后吴祖光只花了十天时间便写出名为《牛郎织女》的评剧剧本。

这出评剧《牛郎织女》上演后大受欢迎。

讽刺的是,在舞台下,吴祖光与新凤霞却上演了另一出《牛郎织女》的现实版。

1966年“文化大革命”后,9月杪吴祖光被单独幽囚在地安门桥东侧中国戏剧研究院的后院,完全失去了自由。他感怀身世,在10月1日国庆节作了一首《菩萨蛮》,颇能刻画中国大地的翻腾变化,并表达有家归不得的愤慨:

中秋十五团圆月,

清光小院增凄切。

举市正欢腾,

山呼万岁声。

建国十七载,

焰火驰星彩。

此际心想谁?

有家不准归。

月夜、七夕、家、新凤霞,都是吴祖光《枕下诗》发自肺腑的题材。他在《与新凤霞纪事诗十五首》中,也有一首写七夕的诗:

一曲银河泪仙泉,

悲声应彻九重天。

瑶台戟指西王母,

忍令牛女别年年。

吴祖光借棒打千千万万鸳鸯的西王母和法海,诉说现实的乖戾和无情。其时,吴祖光正是现代版的牛郎,新凤霞也是现实版的织女。

玉为风骨,雪为衣

上世纪80年代,我负责香港三联书店的编辑部,曾筹划一套《回忆与随想录》,主要是老作家的回忆文集,其中有一部是由吴祖光的夫人新凤霞执笔的。

书出版后,有香港的文友觉得纳罕:新凤霞虽然是一代评剧皇后,但熟悉的人都知道她是文盲,虽然后来也曾听说她老大年纪才开始学文化,但不相信她可以写作,大都怀疑是吴祖光代的笔。

我说,我经常探望吴祖光新凤霞伉俪,目睹新凤霞辛勤笔耕。文章写好后,的确是经吴祖光过目,吴祖光也给了意见,甚至修改过,可文章是由新凤霞自己写的,是毋庸置疑的。

新凤霞是在贫民区长大的,自幼失学,流浪卖艺,后来凭着坚强的意志,断断续续学认字,勉强可以读懂张恨水的《啼笑姻缘》、刘云若的《春风回梦记》。

新凤霞后来回忆说:“因为我看了用这些小说故事演的戏,知道了故事再看,半猜半认地读懂意思。”

因“文革”失医致瘫痪的新凤霞,一直得到吴祖光鼓励:“写文章吧,像你当年学文化交作业那样,你想到什么就写什么,想到哪儿就写到哪儿吧。”

在此之前,老舍曾送过新凤霞纸、笔、拍纸簿,让她练习写字,加上吴祖光的循循善诱,新凤霞提起笔就写,积压在她心里的许多话,像大水涨满河堤,一俟打开缺口,文思涌现,一泻千里,她“写得那么多,那么快,她的思路就像一股从山顶倒泻下来的湍急的清泉,不停地流啊流……写得最多时一天写一万字”。(吴祖光)

每次提起新凤霞写作,吴祖光又开心又佩服。他说,新凤霞不会写“杜”字,竟在稿纸上画了个“肚皮”……她的第一本书出版以后,有人说这是吴祖光代笔的。吴祖光生气地说:“哪有的事儿,全是她自己一字一字写的!”

吴祖光有一次还特地带我参观新凤霞的书房。他们夫妻俩有各自的书房,上午伏案工作,近午时分,新凤霞把完成的初稿插在不能动弹的左手指间,颤颤巍巍地走到丈夫身边,吴祖光拿到稿往往感动到热泪盈眶,不断地说:“写得好!”

从此,新凤霞笔耕不辍。她说:“我认识了过去从未接触过的新天地,常常使我感动落泪。”

日积月累,新凤霞写出三十部作品,逾四百万字!她创造了人生的奇迹,因为她有吴祖光。

新凤霞后来不光成了作家,还是国画大师齐白石的高足──颇负盛名的国画家。

新凤霞师从齐白石,期间经过,一直为老一辈文人津津乐道──

1950年代初,吴祖光与新凤霞新婚燕尔,在家宴客,邀请了包括齐白石、欧阳予倩、梅兰芳、程砚秋、洪深等人。齐白石则由他的护士武德萱女士陪同而来。

在芸芸文艺大家之中,齐白石最具艺术气质,也最恣情。他老人家第一次见到新凤霞,便为她的千娇百媚和夺人的丰采所吸引,情不自禁拿眼光死死盯着新凤霞,弄得大家忍俊不禁。

武德萱女士发现后,不禁暗地里推了齐老一下,轻声提醒道:“不要老看人家,不好……”

齐白石为此生了气,理直气壮地说:“她生得好看,我就要看。”

齐白石端的是艺术家的脾气,对美好的人、事当然不肯放过,况且他与新凤霞辈分相去甚远。好一个识大体的新凤霞,不但没有惺惺作态,还主动走到齐白石的面前,大方地对齐白石说:“我是唱戏的,就是叫人看的。您只管看吧。”

新凤霞不仅为齐白石解了围,还惹来满堂的欢笑声。

这该是新凤霞的福分,在笑声中郁风打蛇随棍上地撺掇齐白石:“老先生这么喜欢新凤霞,收她做干女儿吧。”

新凤霞福至灵犀,口中直喊“干爹”,并且当下在齐白石面前款款跪下磕头,行起拜师礼。齐白石也乐得收这个乖巧的徒儿。

齐白石与新凤霞一师一徒、一老一少,意气十分相投,主要基于他们有一个共通点,兼具的“三气”:骨气、志气、义气。

新凤霞在一篇题为《忆义父齐白石先生》文章中写道:“齐白老出身贫苦,干小活,当木工,成了国画大师也不忘根本。他说:‘旧社会我卖画养了一家人,不攀权贵,不争名,不争利,连自己的儿女也不为他们去争。本事要他们自己学,要学出骂不掉打不走的本事,成为国家和社会需要的人。无论做人、做画都要讲‘骨气、志气、义气。”

新凤霞深受大师傲傲风骨的熏陶,笔底的作品汩汩流动的也泛冒着霭霭“三气”。

上世纪80年代,吴祖光曾赠我一帧新凤霞彩墨《菊花》,新凤霞下世后,其公子吴欢赠我由她母亲作画、他父亲题字的《梅花》给我。特别是后者,吴祖光以潇洒的书法题了七个字:“玉为风骨,雪为衣”,很能体现出这对患难夫妇的风骨和不倔精神,我一直把它悬挂在我的客厅。