“七上八下”

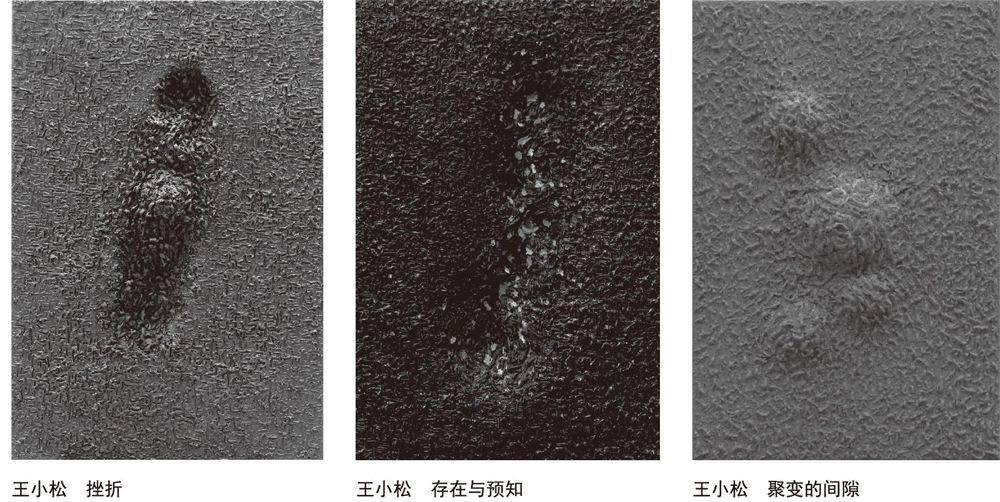

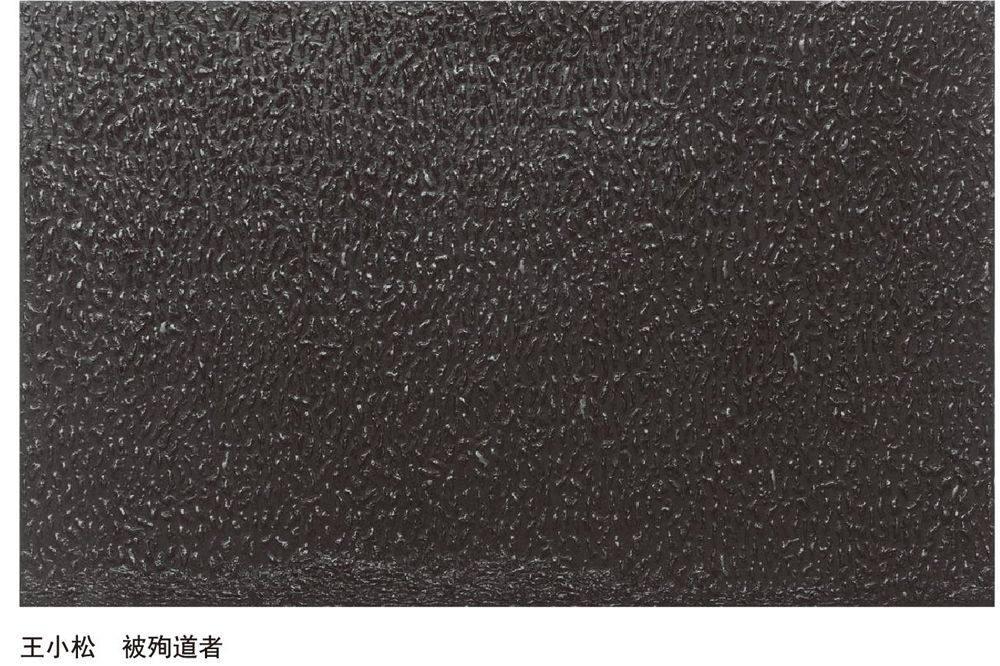

王小松

我们终于登上了这艘奇大无比的“奥林匹克巡洋舰”!

隨着窗外的山渐渐离去,海的天合成一线时,激动的她们,已狂欢在甲板上,昂首,暴乳,劈腿,青春无忌的肆意,无妒忌的爱与愤也汇集在眉前,欲奋奋的言、止又言,而无语!也就在刚刚、也就在上船前的几分钟,突如其来的一声嘶喊,“我的护照不见了!”,使我的心一下子顶在眉梢。“我不下船,谁下船?”

入地不是土,是火焰,是海水。

再望,雅典城已模糊!

筹划多年的欧洲巡展终于尘埃欲不落地,德奥帝国定了,英国还在雾里看花时,意大利已色色地微笑:美第奇里卡尔宫,文艺复兴圣地,未去未展,魂动心醉!

现代艺术史的课已经讲了大半年了,印象派到是印象了几分,但到了形而上派时,丫头们已促促不安,好在毕加索太有名,立体主义看看字面也能囫囵吞枣呀咽下,再往下讲,大家瞪着我,心想,这个老家伙一定有些疯癫,丰塔纳的一刀下去能值600万美金,那为何不多划几刀?不灰心的我继续讲下去,结果是她们是“雾(物)派” ,是“波普”,最后自然是“贫穷” 。

能怪她们么?同龄时的我,其实更为“贫穷”。

每次去欧洲博物馆,都碰到一群小学生坐在地上听老师的讲解,看着大师的原作,点点画画,手舞足蹈,想入非非。

文化固然不同,西画不敢苟求,然故宫藏画非少,何藏而不露?

艺术具有社会意识形态也具有自我意识形态,这种形态是在蹉跎岁月,是在“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”中的逐渐形成,是个体精神与社会生存的矛盾纠结的参悟。希腊神话说:艺术家是在太阳下的飞行,只要飞的不象伊卡洛斯(Icarus)那么高,翅膀是不会被太阳融化的(这是艺术经验)——然飞向太阳飞的人,一定是伟大的(这是艺术信仰)。

我们至少从这里可以得出:艺术是经验,艺术是冒险,艺术是信仰。

学习艺术的人,一开始就被误入歧途,以为艺术是可以学会的,我想即使是学到的,也只是被制造的虚拟图示式教育,这样的艺术是可以苟且偷生,但长了终会被海浪不经意的打湿翅膀,堕入海里。

艺术不是图解思想,也不是自然的再现,艺术是学不会的。

艺术是性灵的载体,是认知的再现,性灵不会因学会而存在,也不会因学不会就消失,触及性灵的深处只有一种途径,即在体验中获得!换句话来说,艺术是生命矛盾体的统一。亨利·詹姆斯(JamesWilliam)说:“艺术的领域是全部的生活,全部的感觉,所以艺术是全部的经验。”今年在威尼斯双年展上,美国艺术家(Sarah Sze)作品就是利用日常物品经验为材料,试验寻找空间平衡与秩序,发现在不可预料与以外的理解构成了改变观点与经验这一主题。孔子说“多见而识之,知之次也”,所以艺术的学习不只是知识的累积,更重要的是在游学中获得鉴别与主观判断的经验。

今天我们必须面对这样一个事实:高科技社会彻底摧毁了原有获得知识价值的体系,改变了我们的知识与空间,瓦解了工业革命后所建立的大学教育体系,?我们面临一个即将迎来一个划时代的时刻,即基础学科的理论与相应的数据都将以芯片数据植入大脑,几毫米芯片已经将我们的生存空间与我们依赖的传统教育制度发生逆转,芯片压缩了时间,改变了人在空间活动的价值。设想在理论知识的获取几乎可以达到N次方的同时,相应的认知经验几乎是空白!认知是什么?

从艺术学习的角度上看,当下认知的就是心智探险,构成这种心智探险最重要的方式是在“学游”后而获得。学游,作为古人最有效地的学习方法,今天不仅不被重视,甚至被曲解。高科技的“图像虚拟”代替实际考察与独立的体验,被制造的电脑屏幕的二维图式或者所谓的“大数据”,尽管这些图像被制造被歪曲甚至被杜撰,学子也宁肯相信。

最近看到荷兰感念艺术家将巨型的黄色的橡皮鸭子在世界巡展的一些报道,联想到了一些学者称我们的当下的人是“橡皮人”,也就是说我们当下的人无虑、无痛、亦无梦,是被制造与数据聚合的产物。

艺术家不是任何的产物,艺术的教育必须具备有忧,有疼,有梦!

艺术是伴随个体而生,是性灵的表露。与哲学相反,理论的哲学是为他人而写,如此,就能理解为何哲学家在行动中即不遵守自己的准则,也不屑他人的准则,他们执着也顽固地将自己重新放到没有方位黑夜,以期待夜游中的空灵。这其实是在黑暗的宇宙中寻找个体与空间的关系,判断“存在”的自慰性。哲学家虽不被太阳融化,但有时也会忍不住煎熬,如老子所言,“天地无仁无不仁”。“牺牲自己,拯救他人”这句老话,送给哲学家或许是最合适的。哲学一旦变成信仰时,牺牲的大概就是他人了。世界由此开始变为灾难,或许是重获新生(但几乎全是灾难)。故黑格尔言:宇宙是由概念预设的,世界不过是其演绎。“至人无己,神人无功,圣人无名”,庄子的理想也只能是遥遥无期的奢望。

所以哲学不能破!破了就是破了红尘!醉生梦死!或疯或傻或了断,直至灾难!写到这里想到了达达主义的宣言:“这是忍不住的痛苦的嗷叫,这是各种束缚、矛盾、荒诞的东西和不合逻辑的事物的交织,这就是生命。”有学者说,达达主义艺术受到了巴枯宁哲学的影响,即“打到一切,消灭一切,排斥一切”。如果这个观点成立,那么存在主义哲学里有一个最重要的观点就是:世界是荒谬的,人生是痛苦的。达达主义先与存在主义,那么达达主义不就是存在主义的祖宗么?但好像没有人写过存在主义是受了达达主义影响,或者我太孤陋寡闻了?当然他们有一点是共同的:倾向共产主义。

艺术家经常会成为胡搅蛮缠,不明事理的疯子。

去年我带了三位研究生去了小半个欧洲,学游了十五天。今年我带来七位去了大半个欧洲,学游了三十天。

三十天旅途不长,在人生的道路只是停顿了一下,望前看,这必将逐渐影响他们今后的精神与思想。至少现在承续的喜乐、亢奋、烦恼与痛苦已侵袭了她们,将她们数番煎熬:她们不再如此的“团结”,不在如此的“信赖”,她们重新审视自己,也重新审视与自己身边的人,不再盲目地笃信人际关系;取而代之的是更加理智而非冲动地去对待彼此,更加全面地去处理各种迎面而来的问题。在她们漫不经心地听我讲着艺术史时,我却目击着所有艺术史上发生的各种变迁在她们身上逐一应验,只不过是以另一种形式。不会让人觉得高尚或者遥不可及,只会让人安心——这一切本该如此。而我在这场持续的消耗中,扮演的角色亦不断地转换,如友人、如兄长、如师、如父。但我很清楚自己扮演的不外乎是一个“引导者”的角色。并非向她们教授我所信奉的是非对错观,而是有意地保持距离、不做解释,去旁观她们自己经历思考的过程。

7月的出行8月的回国构成了一段人生的插曲,丰富多彩,也纠结不安。由此,借用了时间的“七上八下”作为本文的题目。

的确,若斤斤计较时间的流逝,三十天足以让她们昼夜不眠地啃三遍《西方艺术史》。这样的三十天过去,她们甚至能够教师般地给她们的后辈们讲述什么年代发生了什么产生了什么流派。可这样的意义又何在?她们并非为自己而学,亦非将所学纳为己用,这本《艺术史》也就如同数据一般存放在她们脑中,若有需要随时调用。届时,她们就会变为一个个“活着”的移动硬盘,艺术的澎湃根本无法在她们的内心激起波澜,只不过是“何时何地何人何事”。如果是这样,我想就该改用“七平八稳”了。

在用“七上八下”计较出行的日子的同时,我也感受到了她们思想空间随着的心灵冒险如同坐过山车一样,在“七上八下”翻转中,在肉体的艰苦与精神的亢奋中,她们发觉了自我批判的享受与孤独。也许对于某些事,她们并不能在我这里得到明确答案,但她们已经认识到在这个世界上最重要的是自己如何看待事物。

“独立的思想,自由的精神” ,或许就在前方,或许已在脚下。总之,已经慢慢袭来,离她们不远了!

写与法兰克福飞回上海七上八下颠簸的航班中,修改与2013年秋季开学前。

物派:被认为是1968年至1971年间在日本发生的重要的现代艺术流派。峰村敏明在“什么是物派”中解释道:物派“从‘物的静止、外露特性引申出了一些艺术语汇,通过把这些用于艺术表现,使得‘物不再仅是物质,而是使其成为一个主导的部分。”

贫穷艺术:由意大利艺术评论家切兰(Germano Celant)与1967年提出。贫穷艺术家以捡拾废旧品和日常材料作为表现媒介,用最廉价、最朴素的废弃材料——树枝、金属、玻璃、织布、石头等进行艺术创作。