民间力量:当代艺术的神话or巫术?

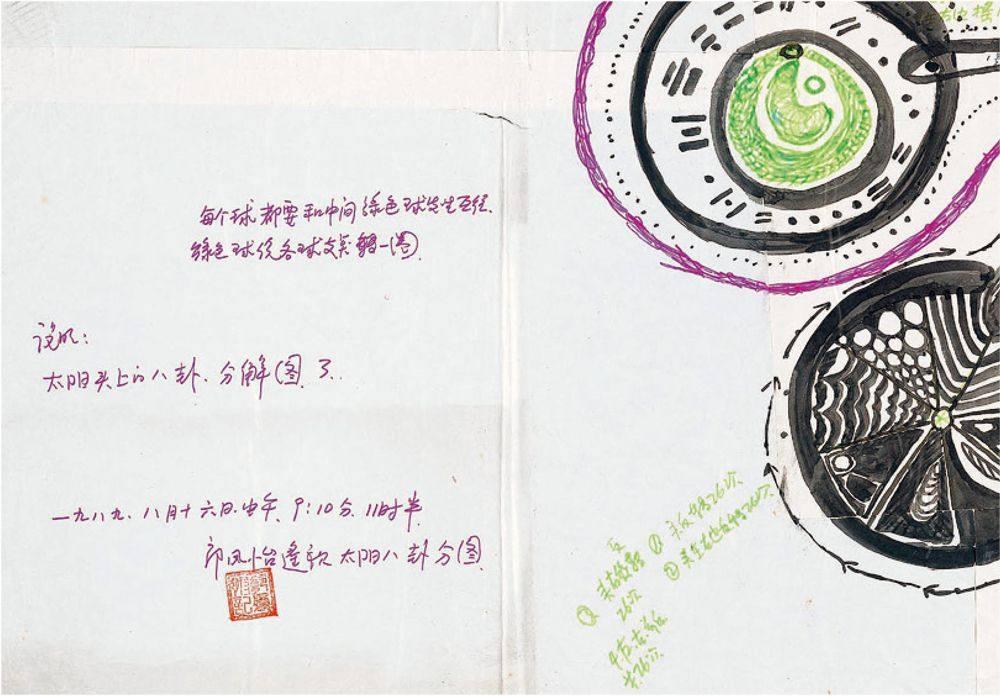

在第55届威尼斯双年展的“百科宫殿”中获得了极高的殊荣之后,“郭凤怡”也成为了一个备受艺术圈关注的明星人物。地道的陕北农民、气功、疾病、易经、鬼画符等,都成为粘贴在这位已逝妇女身上的层层符咒,诱惑着各路人马将“她”放置在艺术、政治和商业等不同的圈套间来回地推搡和审视着:或为其贴金,或为其烧纸。

但不论是赞许还是质疑,在那些或长或短、尘烟喧嚣的争论现场中,网络考古的力量却已将“郭凤怡”蒸馏成一个含义复杂的文化代号,并以“民间”作为前提来重新考量着何为当代艺术这一反复被烹煮的话题。而从很早就开始流淌在当代艺术中的民间血液,最初曾经历过学院语调和前卫姿态的二次淋浴,并一度成为了代表着上世纪90年代中国当代艺术个性的独特脸谱在国际舞台上频频亮相。

如吕胜中那些原型取自于陕西民间剪纸的小红人、徐冰借用民间传统的活字印刷技术虚构出的“天书”等。而在他们的创作中,中国传统精英文化中不食人间烟火的风骨看似是被更为民间的形式所冲淡了,但在当代教育体系的栅栏中保护着自身不“流俗”的本能底线,却也将风花雪月式的娇嗔隐藏进了彼此相悖的分裂趋向之中;在王广义那套为人所熟知的“大批判”系列作品中,中国文化断裂时期的典型民俗—各色司空见惯的政治宣传画形象—被典型的波普外壳,包装成为西方人民所喜闻乐见的新中国印象,而在其中批判的味道则更像是一种“以毒攻毒”式的情绪迸发,被赋予了很多过载的意义,却始终在相似的形式套路中保持着似有似无的飘忽印象,并远不及其形象的民间性来的更加持久与耐人寻味;而以王庆松、罗氏兄弟和刘铮等人为代表的“艳俗艺术”风潮则进一步将民俗推向了戏谑的极限,但在荷尔蒙刺激的狂笑过后又迅速地走向了昙花一现的必然。以搬弄民间最俗气样式的手法来表达所谓嘲讽或不合作姿态的自我界定,却恰恰反证了他们对于“民间”和“俗气”的最本能抵触甚至是恐惧,所以对于他们日后的衰落我也只能报以最会心的“呵呵”二字了。

而在以上种种民间文化的当代身份转换或凸显中,来自于他者目光的凝视,又始终会在“民间力量”的自信之上撒上了一层阴魂不散的隐约焦虑,这种无法逃避的、文化上的强者逻辑对于艺术的巨大影响,也像马克思在谈到资本主义结构的本质逻辑时所说的那样:“旧的……需要,被新的、要靠极其遥远的国家和地方的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各方面的相互往来和各方面的互相依赖所替代了。……它迫使它们在自己那里推行所谓文明制度……一句话,它按照自己的面貌为自己创造出一个新世界。”

之前的“民间力量”已经过学院文化和艺术的精英意识的打磨,并顺利地成为当代艺术体制中被默许的规则之一。而当民间艺人的作品被直接放置到当代艺术系统的核心部位时,由其所引发的争议自然也绕不开关于他者目光的假设:若暂时剥开我们感同身受的国情和社会体验的话,充满狐疑的目光或追根溯源的探究,其理性思维的轨迹在潜移默化的教育背景之内,总会不自觉地走向以西方艺术框架作为主要参照的当代艺术系统内来进行判断。那么这种“低于”精英意识的自足式创作,是民粹主义文化投机的搅屎棍?还是剑走偏锋后文化意识的自主定位?在上世纪90年代艺术曾以调侃和揶揄政治为乐趣,延续至今已转化成更多非宏观式的个体关照,那脱离开群体定位的“民间力量”会成为当代艺术中全新神话的奠基石?或者只是一段浸染着民族风情的混沌巫术呢?(文/郝科)