教师区域网络协同备课效果研究

陈玲 刘禹 余胜泉

【摘要】交互质量评价是教师网络教研效率效果的保证,并为后续研究提供实施依据。基于此,该研究利用文本内容分析法,根据Gunawardena交互分析模型,对安徽肥西县lO所学校的33位二年级老师基于学习元的协同备课交互内容开展深入分析,发现基于学习元的协同备课体现了群体知识的协同进化过程。而对教师在线讨论主题进行分析后,发现教师对于学生思维的培养、教学评价、学生主体性的发挥等方面存有关注不足的现状,这都为后续教研主题的设计、教研活动的开展等提供了参考。

【关键词】协同备课;内容分析;网络交互:学习元

【中图分类号】G420 【文献标识码】A 【论文编号】1009—8097(2013)04—0033—0

一 研究背景

随着Web2.0技术的发展,开展网络协同教研促进区域教师专业化发展成为目前研究者们关注的一个热点问题。但近几年国内网络教研主要集中在教研技术平台应用和资源建设,教研活动设计与教研模式的构建,网络教研的管理与评价等方面的研究”。而专门聚焦中小学教师这个特定群体,在借鉴知识建构理论基础上,探讨如何利用虚拟社区来开展协同备课、促进教师教学设计能力协同发展的研究相对比较匮乏。在此背景下,笔者所在团队北京师范大学教育技术研究所和安徽肥西县教育局合作,探索如何开展基于学习元的区域协同备课活动,从而促进区域教学资源共享和来自城区、乡镇的10所小学语文教师教学设计能力的协同发展。

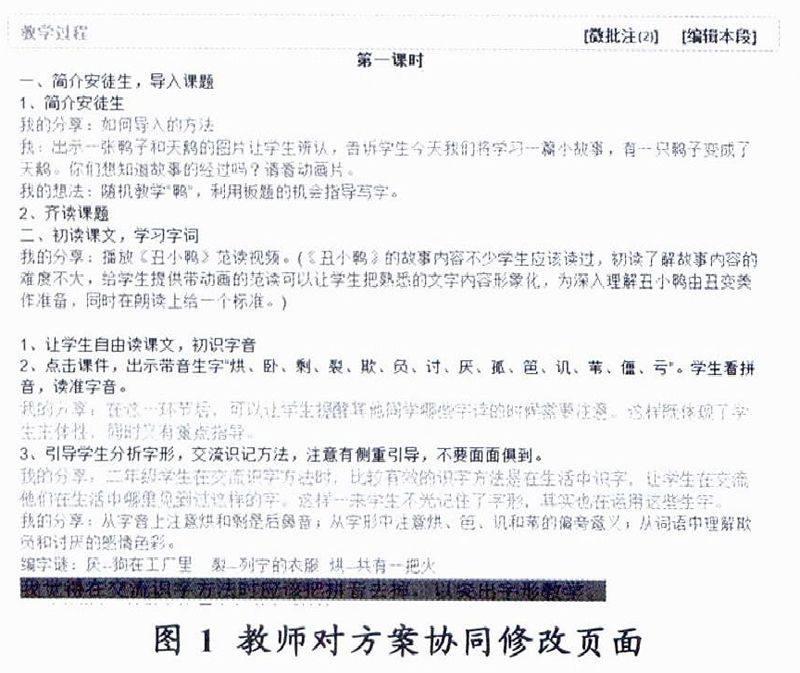

本次协同备课的网络支撑学习元平台是基于Web2.0思想构建的网络学习互动平台。协同备课过程中,一个学习元即为一篇方案,围绕着一篇方案教师可以进行协同编辑、批注、评论、订阅、推荐等操作。如图1所示为多位教师对一篇方案进行协同编辑的页面,图2则显示的为对某一段方案添加微批注的页面。在借鉴知识建构理论基础上,区域教师在学习元上开展的协同备课基本环节包括:编写方案、确定小组,聚焦问题、理论提升,组内协同、方案修订,小组互访、互评修改,组内协同、二次修订,在课堂上对教学设计方案实施,以及根据实施的结果对教学设计进行在线完善。

二 研究问题

根据上述设计思路,2012年3到4月,组织安徽肥西县10所学校的33位二年级老师开展基于学习元的协同备课活动,10所学校两两结对形成5个协同备课小组完成5份协同方案。在虚拟学习环境中,交互的质量被认为是提高学习效能和效率的一个重要因素,同样,协同备课活动结束后,如何评价教师网络协同备课的交互质量,并根据协同备课情况来设计后续教研活动成为亟须解决的问题。具体而言,需要利用内容分析法挖掘其背后隐含信息,回答以下两个问题。

(1)教师在学习元上是否初步实现了群体知识的协同发展和进化?

(2)教师在协同备课的过程中,主要关注的设计环节和主题有哪些?这些关注点分别处于知识协同建构什么阶段?为后续的教学或教研提供了怎样启示?三文本内容分析法的相关文献综述

内容分析是20世纪兴起的一种新的社会科学研究方法,内容分析法在工具的支持下,已被广泛应用于分析和评价CSCL协作学习过程中,而以计算机为媒介的交流(Computer Mediated Communication)的质量评价已经成为教育研究的一个热点,CMC的内容分析强调对定性资料的量化分析。它对于认识网络协作规律、发现其中问题和改进网络协作效果具有重要作用。国内绝大多数研究者都是直接应用国外开发的相应内容分析工具开展相关分析,分析的视角主要集中在知识建构,批评性实践社区的认知存在、教学存在和社会存在三个维度,认知和元认知等几个角度。

结合文献调研,对教师协同备课开展CMC内容分析时,需要注意以下几方面的问题。

首先要确定CMC内容分析法的基本环节。本研究主要参考刘黄玲子等研究者总结出的CMC内容分析步骤:①确定分析样本:②将选定的样本分成若干分析单元比如命题、句子、意义要点、推理链、段落或者一轮对话等;③开发或选择一个编码系统:④确定何种交互信息属于编码体系中的何种类别;⑤描述编码结果:⑥在编码结果中寻找隐含的趋势和规律,同时解释所发现的规律及其效度。

其次要确定编码分析单位。CMC内容分析单元最常见的主要有三种类型:单独的一句句子、消息中一個一致的主题,或者讨论过程中某一时间发布的所有信息(例如论坛上的一个帖子,一个电子邮件等)。分析单位的确定取决于研究的需要,本研究将分析单位确定为一个意义单位,这个意义单位可以是教师对方案的一条点评或者一个微批注,或是教师协同修改的一条具体内容,意义单位可以是多个句子,但需指向明确,如某个具体教学问题或教学策略等。

选择合适的编码系统或分析框架。分析框架体现了分析思路。目前存在着几十种内容分析的框架,如Henri在1991年第一个提出的理解交互内容的分析模型,Newman等提出的分析批评性思维的模型等,而在国内研究者中得到了较为广泛的认可则是Gunawardena等人提出了一个包含五个关键思维阶段的交互模型,Gunawardena等人认为该模型反映了学习者意义建构的不同层次,同时也可以通过学习者的意义建构水平反映和解释社会性交互的水平,由于该模型被很多研究者加以使用,因而具有较高效度,同时由于本研究关注教师协同备课过程中的群体知识进化情况,因此本研究参照Gunawardena分析框架对教师知识协同建构的水平进行评价。

最后要注意确保内容分析施测者间的信度。常用的判断内容分析施测者间信度的方法有百分比一致性、皮尔森相关系数等。百分比一致性是最简单、使用最普遍的信度系数,指的是编码者编码一致的数量与总编码数量(一致+不一致)之间的比值,可适用于多个编码者的情况,百分比一致性信度的计算方法为:信度=2M/(N1+N2):其中M为编码者间一致同意的编码数,N1为编码者1得出的编码数,N2为编码者2得出的编码数。

四 文本内容分析过程及其数据分析

1 分析样本提取

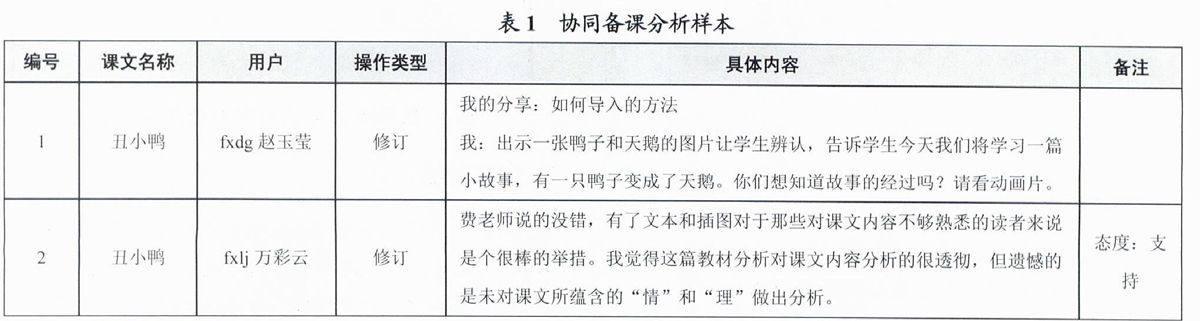

从学习元后台提取本次协同备课的相关数据,在Excel中形成样本分析表,如下表1所示,表头包括样本编号、学习元名称,操作用户名称,用户操作类型、具体内容以及备注这几项,其中备注栏显示教师微批注的态度,包括支持、批判、提问、解释、补充等。从二年级协同备课知识群中提取了分析样本共计307条,其中包括修订编辑124条、微批注116条和评论67条。

2 确定编码分析单位

将提取的307条分析样本拆分成具有明确主题意义单位。经过两位研究者的统一意见,307条分析样本形成350条意义单位,350条分析意义单位包括126条修订、121条微批注以及103条评论。

3 根据编码系统开展编码

由于Gunawardena分析模型针对学习者意义建构水平,具有一定的普适性,研究者根据该模型进行分析的时候,需要结合自己的研究内容进行一定的转换,本研究在进行具体编码之前,两位研究者首先结合分析模型和研究内容形成一致编码意见,如下表2所示。在此基础上,两位研究者首先分别开展独立编码,再针对不一致处进行协商和意见统一。

由于本研究还关注教师在协同备课过程中的关注教学环节或者教学问题有哪些,因此研究者还需要对每条分析意义单位进行主题标注,同样也采取先由两位研究者分别独立标注再进行意见协商的方式,最终形成27个体现不同教学纬度的教学主题。其中“其他”类主要为协同备课者的相互鼓励、认同、平台操作反馈,以及谈论自己的备课收获等。

4 编码结果统计与分析

(1)群体知识协同建构层次分析

利用Gunawardena分析模型开展编码,两位研究者独立编码的信度一致性达到84%,再针对不一致的53条编码进行当面协商,最终形成如表3所示结果。从表中可以看出,教师协同备课层次主要集中在第一阶段、第二和第三阶段,且分布大致均衡,38.57%集中在教师之间相互分享信息,32.57%集中在教师之间发现不一致的地方,相互进行询问和协商,28.86%集中在教师之间协同建构新知识。这说明本次网络协同备课教师之间能够积极的分享观点、针对相应的题进行交流,并也能够协同建构出一份比较完备的教学设计方案。其中第一阶段主要集中在IB(25.71%),说明协同备课过程中教师针对同一篇教学设计方案的设计会分享各自观点和想法,大部分老师都能够仔细阅读这些分享的内容,并发表白己是否支持和同意的想法和观点;第二阶段分布较为均衡,略微偏重提出替代假设2D(13.43%),由此可见教师在协同备课过程中都会积极主动的去沟通和协商协同备课方案中出现的不一致的地方,同时也能够提出自己的一些设计思路和方法;第三阶段则主要集中在3D阶段(22.57%),也就是说教师在协同备课过程中,针对不一致的地方,会倾向通过直接对教学设计方案进行结构调整、内容修改等操作,形成最终的群体知识建构方案。

(2)协同备课研讨主题分析

两位研究者在主题标注时信度一致性达到86%,再针对不一致48处进行共同协商,结果如下表4所示。從中可以看出,除了“其他”以外,排在前面热点主题为识字策略(44)、拓展阅读(39)、课文处理(26)、写话策略(25)、课堂导入(21)。由于参与协同备课的都是二年级的课文,这也体现了低年段语文教学识字教学是其重点的特点,在识字教学基础上,教师们对于课文如何处理、如何突破教学重难点,围绕着课文如何进行拓展阅读和课堂写话等都较为关注。而对于作业设计、评价策略、创新思维培养等则相对关注较少。

为了进一步了解每个知识协同建构阶段的主题分布情况,我们将主题和群体知识建构层次进行交叉分析,形成如下表5所示结果,其中加粗斜体数字表示该主题讨论最集中的知识协同建构阶段。从表5中可以看出,以第一阶段协同热点主题包括“其他”、课堂导入策略、教学重难点分析与落实、学生学习方式等,其中“其他”以教师间的互相鼓励、认同为主,说明教师注重协同备课研讨氛围的建设,对同行的意见倾向给以积极的认可和支持;有的主题如评价策略、创新思维培养等方面教师整体讨论较少,且处在第一阶段的分享层次:而有的主题虽然整体讨论次数不少如学生学习方式,但是主要局限在第一层次的意见分享,缺乏深层次的交流。以第二阶段协同为主的主题包括识字策略、拓展阅读策略、写话策略等,说明这些主题教师们争议较多,教师围绕这些主题进行比较分析,或提出自己的替代假设等,在此基础上再进入第三阶段形成统一修订建议,但是其中教学目标一二课时分配和教学模式这两个主题虽然第二阶段讨论较多,但是第三阶段形成集体统一意见则较少。侧重在第三阶段开展知识协同建构的主题包括对课文内容的处理、问题设计、教学目标的分析等,这说明教师在协同备课过程中,针对这些主题倾向于在方案上直接修订并形成最终统一建议,虽然很多主题在第三阶段都形成了群体统一协商意见,但是仍然有部分主题如板书设计、创新思维培养、课后拓展、评价策略等没有完成主题的收敛,没有达成统一群体修订建议。

(3)“知识建构层次一操作类型”分析

为了解教师在各个阶段是否存有技术操作倾向,对每个阶段的批注、评论和修订频次进行了统计,如下图4所示。从中可见,教师倾向于利用批注和评论的方式进行教学设计知识的分享;但发现教学设计有不一致的地方时,倾向于利用批注的方式进行策略分析和比较,部分老师也结合采用评论或者直接修订的方式进行不同意见的交换:而到了第三阶段,习惯直接采取修订方式来体现最终群体知识的协商结果。

五 研究结论

1 基于学习元的协同备课体现了群体知识的协同进化过程

结合Gunawardena模型对协同内容分析发现,第一阶段、第二阶段、第三阶段知识协同建构层次分布较为均衡,体现了教师群体知识的协同发展和进化过程。而比较每个协同方案的最初版本和最终颁布,发现最终方案无论是格式还是内容质量上都有了显著提升;教师进一步明确了规范化的教学设计格式;在彼此策略分享过程中积累了更多的教学方法;通过对各种教学策略的比较协商,促进其反思各种教学策略在课文教学中的有效应用。这在识字策略、写字指导策略、拓展策略、课堂写话策略方面表现得尤其显著。这也说明基于学习元的协同备课是促进教师教学设计思想发展、提升教学设计水平的一种有效途径。

2 部分关注度低的主题需要引导教师后续学习和反思

通过对协同备课的研讨主题进行分析和统计,发现教师讨论热点包括识字策略、课堂拓展阅读策略、课文处理策略、课堂写话策略、课堂导入策略等。但分析也发现对于有些重要主题出现了集体关注不足的现象。如对于课堂评价策略只出现了1次,教师对于如何开展课堂评价来激发学生学习兴趣、如何通过学生自评或互评提升学生的反思元策略都较少考虑;对学生创新思维的培养一共只出现了2次讨论,语言是思维的外壳,语言能力和思维能力的发展是相辅相成的,语文教学可以通过增加表象积累、培养观察能力、发展想象能力等手段有效地发展学生的形象思维,后续教学中应引导教师对其重视。最后,教师在这次协同备课中,整体比较关注教师如何实施“教”,而如何充分发挥学生的“主体”作用略显不足,这从“学习者特征分析”、“学生学习方式”等主题讨论较少、讨论不深入也可看出。

3 进一步加强小组协作策略指导和规范学习元操作

在教师讨论的主题中,教师对于一二课时教学目标如何分配、教学模式则主要集中在第二阶段,教师争议较多,但多以批注的方式来发表个人看法,并没有在方案上形成最终的统一修订建议,这说明教师似乎缺乏一个有效的收敛和归纳,后需协同备课活动中需要继续提供小组协作策略方面的指导。

此外,对教师在学习元上的操作进行分析,发现教师在不同知识协同建构阶段对于批注、评论和修订的操作呈现了一定的倾向性,但是也会发现部分教师出现操作混淆现象,如修订和批注操作不分,用修订的方式来围绕某个问题进行辨析等,可以后续指导教师们进一步规范学习元操作。

六 结束语

本论文从文本内容分析的视角,初步验证了教师通过协同备课实现了群体知识的协同进化,说明基于学习元的协同备课是一种较为有效的网络教研形式,而通过归纳教师协同备课的关注点及其问题,也为教师提供了后续研讨方向。

但本研究对象仅仅针对二年级的语文教师,且分析数据来源于一次协同备课内容,需要后续在更多学科、更多年段协同备课中不断丰富研究结论。此外,本研究从内容分析的角度来分析协同备课质量,缺乏对从教师参与者角度的分析和讨论,这都为后续研究提出了新的挑战。