不同层次培训对农民工收入影响的差异性:人力资本的中介作用

马金平 周 勇

(武汉科技大学管理学院,湖北武汉430081)

一、文献回顾与理论构架

1.农民工培训与收入

有关我国农民工培训的研究是近几年的热点之一。许多研究关注我国农民工培训的现状以及培训体系改革,如《我国农民工工作“十二五”发展规划纲要研究》课题组就对我国农民工培训的经验教训进行了全面总结,并从政府扶持、社会运作与管理等多个角度提出了改革建议[1]。刘国永、杨兆山等提出建立以流入地为主、责权利相统一的培训模式[2-3],寿钰婷建议建立以政府为主导的培训成本分摊制度[4]。丁煜等通过实证研究显示:受教育程度、性别差异、婚姻状况、家庭人均收入水平和职业类型对农民工参加职业技能培训有显著影响[5],刘万霞、张世伟等证实技能培训对提高农民工收入有积极的正向作用[6-7],侯风云研究发现培训对收入的影响甚至高于教育对收入的影响[8]。

2.农民工人力资本与收入

人力资本理论关注劳动力的质量,其核心思想是个人才能取决于其在学校或家庭接受的正规与非正规教育、在劳动力市场中接受的培训、形成的经验以及迁移等[9]。人力资本是解释劳动生产率差异的一个重要因素[10]。人力资本首先影响劳动生产率,然后作用于收入[11]。研究表明:农民工教育收益率低于城市职工教育收益率,低于接受培训的收益率;健康状况和工作流动也是决定农民工收入的关键因素[12-13]。实证研究进一步表明:农民工人力资本对其收入有着积极稳定影响[14-16],农民工在行业内和行业外的工作流动对其收入的影响存在显著差别[17]。

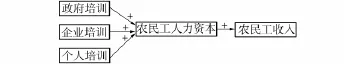

综上所述,培训对农民工的人力资本、收入有正向影响,农民工的人力资本对其收入有正向影响。由于本文的目的在于分析不同层次培训对农民工人力资本及其收入影响的差异性,因此将培训变量细分为政府培训、企业培训和个人培训,并提出如图1所示的理论构架和假设。

H1:政府培训、企业培训、个人培训与农民工人力资本之间显著正相关;

图1 不同层次培训对农民工人力资本及其收入的影响

H2:农民工人力资本与其收入之间显著正相关;

H3:政府培训、企业培训、个人培训通过农民工人力资本的中介作用对其收入有正向影响。

二、研究方法

1.研究对象

当前,劳动密集型制造企业依然是我国农民工就业比较集中的领域,且沿海产业结构升级,劳动密集型企业逐步向中西部转移。因此,本文选择中部地区城市(武汉、长沙、郑州)的5家制造企业(涉及电子元器件、汽车零部件、机械设备等领域)进行样本采集。共发放问卷350份(原则上70份/企业),回收238份(回收率为68%),在剔除有数据缺失(即有题项没有作答)和在“基本信息”中选择“非农户口”的样本后,得到有效问卷208份,有效回收率为59.4%。有效样本的基本信息统计如表1。

从表1中可以看出,在制造业“打工”的农民工以女性居多,年龄在29岁及以下的比例高达92.3%,这些“80后”新生代农民工已经成为外出务工农民的主力军;学历构成上,小学及以下的人数极少,而高中/中专层次占到73.5%,说明当前我国农民工的文化水平较之于老一代农民工有了很大提高;在职位一栏,操作工占据主要地位,办事员(专员)比例反而低于管理人员,这可能是问卷填写者没有弄明白“办事员(专员)”的涵义——它多指承担例行性、辅助性工作的人员,其概念容易跟行政管理人员相混淆。

基于上述研究搭建的内网安全体系能够使企业内网真正做到可管理、可信任和可控制,具有一定的可行性和可操作性,能够基本解决企业内网存在的四类主要问题,能够满足当前市场需要,具有一定的应用前景。

表1 样本基本信息统计

2.研究变量

(1)不同层次培训的变量测量。笔者把农民工培训分为政府培训、企业培训和个人培训三个变量,其中,政府培训是指由政府(或委托职业培训定点机构)提供的免费或低收费职业技能培训活动,企业培训是指企业投资于其雇员的在职、脱产培训等活动,个人培训是指由个人出资所参加的社会培训机构或职校所提供的技术培训。每个变量的测量都分别从培训机会(次数)和培训内容两方面进行题项设计。

(2)农民工人力资本的测量。从工作经历和工作技能两方面来测量。

(3)农民工收入的测量。从预期收入和当前收入两方面来测量。

问卷最终由10个题项构成,所有题项都采用从1到5的利克特量表测量;问卷整体α一致性系数是0.775,基本满足信度要求。

三、研究结果

1.信度分析与因子分析

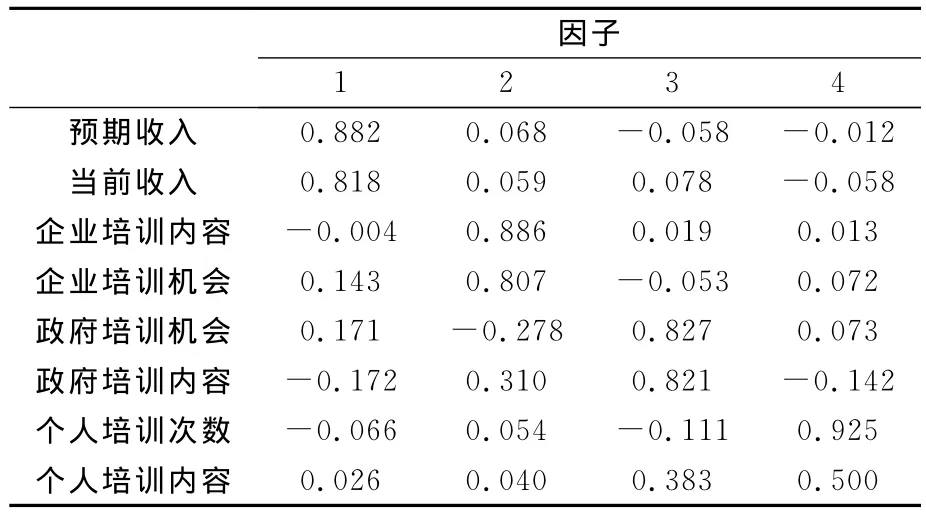

通过逐项检验每个题项“如被删除后的”α值,对问卷10个题项进行删减。经检验,去掉了“工作经历”题项,说明农民工的工作经历对其人力资本的积累影响不大,这也反映了农民工长期以来低水平重复劳动的特点。通过探索性因子分析得到本文预期的变量:政府培训、企业培训、个人培训、农民工收入;农民工人力资本单独由“工作技能”描述,没有放在因子分析中。因子分析的KMO值为0.704(一般认为该值达到0.7是中等水平,小于0.6则不太适合做因子分析,小于0.5就完全不适合)。Bartlett球状检验的卡方值较大(378.775),且显著性水平小于0.001,适合做因子分析。最后,通过斜交旋转(斜交旋转适合于要对得到的因子进行相关分析的情景)得到模式矩阵(Pattern Matrix),如表2。

表2 斜交旋转的Pattern Matrix

因子1为农民工收入,用INC表示;因子2为企业培训,用ENT表示;因子3为政府培训,用GOV表示;因子4为个人培训,用IND表示。另外,用Hum-Cap表示农民工的人力资本。

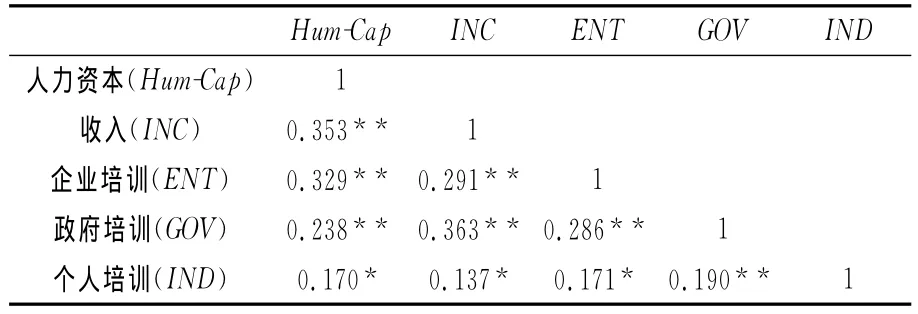

2.相关分析

对前述得到的五个变量进行典型相关分析得到表3。

表3 变量相关系数表(样本数N=208)

从表3中可以看出:政府培训、企业培训、个人培训与农民工人力资本之间呈显著正相关关系,且企业和政府培训与人力资本之间的相关性更大(分别为0.329和0.238)、显著性水平也更高(p<0.01);农民工人力资本与其收入之间显著正相关,系数为0.353,p<0.01。这表明假设H1、H2得到验证。同时,政府培训、企业培训、个人培训与农民工收入之间也显著正相关,且政府培训、企业培训与农民工收入之间的相关性更大(分别是0.363和0.291),显著性水平也更高(p<0.01)。上述结果还意味着不同层次培训对农民工人力资本及其收入的影响存在差异性。

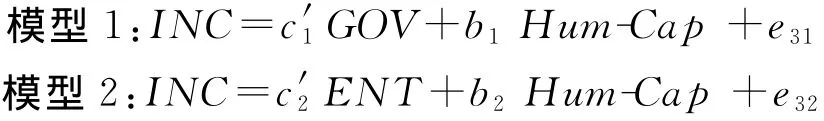

3.中介效应检验

在检验中介效应时,采用中介效应检验程序[18]进行依次检验,结果如图2所示。由于政府培训、企业培训、个人培训(这三者分别作为自变量X)与农民工收入(作为因变量Y)之间显著相关,那么根据中介效应检验程序,第一步检验通过,即图2中的系数c显著不为0。而且,当人力资本作为中介变量M时,第二步检验也通过(从假设H1被验证得知),即图2中的系数a显著不为0。

图2 中介变量示意图[18]

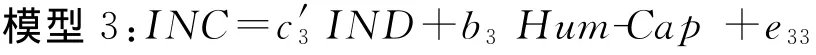

第三步,检验系数b和c′的显著性。需要检验的三个模型分别用模型1、2、3表示,线性回归分析的结果见表4,其中c′与b皆为标准化系数。

表4 人力资本中介效应的回归模型

从表4可以看出,三个回归方程整体显著,且系数b都显著大于0,所以断定人力资本在不同层次培训与农民工收入之间都发挥着中介作用。更进一步,人力资本在政府培训、企业培训与农民工收入之间发挥部分中介作用(模型1、2的系数c′显著大于0),在个人培训与农民工收入之间发挥完全中介作用(模型3的系数c′不显著)。至此,假设H3得到验证。

四、研究结论、启示与局限

1.研究结论

本文通过探索性因子分析、相关分析和回归分析,对提出的“不同层次培训对农民工人力资本及其收入的影响”理论模型进行了检验,结论如下:

(1)政府培训、企业培训、个人培训与农民工人力资本之间显著正相关;农民工人力资本与其收入之间显著正相关。这与文献回顾中提到的有关研究结论一致。

(2)不同层次培训对农民工人力资本及其收入的影响存在差异性:对农民工人力资本提升影响最大的是企业培训,其次是政府培训,最差的是个人培训。这说明农民工职业技能的提升主要依靠企业提供的培训。个人培训在人力资本积累方面的效应最低,出现这种结果的原因可能是农民工认为社会培训费用过于昂贵,“性价比”低,最终对个人培训产生了更多负面评价;当然,还有一种可能是社会培训机构提供的培训内容脱离实际,或存在“忽悠”现象。研究还表明对农民工收入影响最大的是政府培训,其次是企业培训,最差的是个人培训。

(3)政府培训、企业培训通过农民工人力资本的部分中介作用对农民工收入有正向影响,个人培训则通过农民工人力资本的完全中介作用对其收入产生正向影响。对上述部分和完全中介效应可能的解释是:有机会获得企业培训的农民工一般都会在培训结束后获得企业的加薪机会,而不管这种培训是否真的带来相应的能力提升;参与政府培训且最终取得“证书”的农民工也会有更多加薪的机会,而不管这种培训是否真的带来相应的人力资本积累。个人培训则必须完全转化为个人的人力资本才能带来收入的增长,这或许是企业对农民工参与个人培训的有效性持一定怀疑态度造成的,因为农民工往往很少在个人培训方面有较多投入,且当前社会培训机构的功利性也导致其培训质量偏低。

2.研究启示

坚定不移地完善我国目前各层次的培训体系与工作,是提高农民工收入、促进其更好地在城市立足乃至融入城市的重要途径。企业培训对农民工人力资本的提升最有效,政府应该出台相应的政策鼓励企业在农民工培训方面加大投入,如给予培训资金扶持或建立企业培训基金等。政府培训对提高农民工收入十分有效,但目前迫切需要大幅增加农民工获得政府培训的机会,并根据企业和社会需要不断更新培训内容。大力整顿社会培训行业,加强监管,同时鼓励社会培训机构在农民工培训方面有所倾斜,降低培训费用,优化培训内容。

3.研究局限

由于本研究采用的是横截面数据,所以不能充分证明不同层次培训与农民工人力资本、收入之间存在的因果关系。尽管在问卷与统计中进行了一定的技术处理,但由于本研究所采用的问卷为自主开发,其信度与效度显然不如那些成熟的、已经被反复验证的问卷高,故只能满足数据分析的基本要求。

[1]《我国农民工工作“十二五”发展规划纲要研究》课题组.农民工培训实态及其“十二五”时期的政策建议[J].改革,2010(9):74-85.

[2]刘国永.我国农村劳动力转移培训实践与政策思考[J].华东师范大学学报:哲学社会科学版,2006(4):43-49.

[3]杨兆山,张海波.构建以输入地区在职教育为主的农民工教育模式[J].东北师大学报:哲学社会科学版,2007(5):10-15.

[4]寿钰婷.美国人力发展培训计划及其对我国农民工教育培训的启示[J].外国教育研究,2007(8):76-80.

[5]丁煜,徐延辉,李金星.农民工参加职业技能培训的影响因素分析[J].人口学刊,2011(3):29-36.

[6]刘万霞.我国农民工教育收益率的实证研究——职业教育对农民收入的影响分析[J].农业技术经济,2011(5):25-32.

[7]张世伟,王广慧.培训对农民工收入的影响[J].人口与经济,2010(1):34-38.

[8]侯风云.中国农村人力资本收益率研究[J].经济研究,2004(12):75-84.

[9]Mincer J.Human capital and the labor market:a review of current research[J].Education Researcher,1989(18):27-34.

[10]Hayami Y,Ruttan V W.Agricultural development:an international perspective[M].Baltimore:Johns Hopkins University Press,1971.

[11]Behrman J R.The action of human resources and poverty on one another[R].Washington D C:The World Bank,1990.

[12]侯风云.农村外出劳动力收益与人力资本状况相关性研究[J].财经研究,2004(4):88-100.

[13]张古鹏,姜学民,任龙.城市农民工人力资本收益率及收益差异分析——对青岛市农民工的调查[J].统计与决策,2007(13):78-81.

[14]李谷成,冯中朝,范丽霞.教育、健康与农民收入增长——来自转型期湖北省农村的证据[J].中国农村经济,2006(1):66-74.

[15]乐章,刘苹苹.人力资本与收入水平——关于外出务工农民的一个实证分析[J].中南财经政法大学学报,2007(2):8-13.

[16]赵亮,张世伟.人力资本对农民工就业、收入和社会保险参与的影响[J].重庆大学学报:社会科学版,2011(5):48-52.

[17]Qian Huang.The impact of job mobility on earnings growth of migrant workers in urban China[J].Frontiers of Economics in China,2011(2):171-187.

[18]温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614-620.