国民党对共产国际最初的反弹——俄罗斯档案中的国民党与共产国际之六

李玉贞

( 作者为中国社科院近代史所研究员)

为推翻北京政府,孙中山需要强有力的外援,经过再三呼吁和奔走,1923年初莫斯科从称赞陈炯明到采纳越飞和马林的建议,决定不再援助中国任何一派图谋私利的军阀,而只援助国民党。5月1日时在日本热海的越飞通过马林告诉孙中山,苏联政府向他“提供200万金卢布,作为筹备统一中国和争取民族独立的工作之用”,还准备协助国民党“利用中国北方或中国西部的省份建立一个大的作战单位”。一批批苏联顾问陆续前来广州。孙中山要把“广东这块净土做成”革命的“策源地”。 一方施援,一方受援,二者本应和谐相处,但是国民党与莫斯科的关系却远非如此,这个“受援方”不时做出反弹。本文介绍的仅仅是中国国民党第一次全国代表大会之前的短暂时期围绕国民党改组工作的起动而产生的貌似表面的冲突,莫斯科一方意图在华南输出苏式共产主义革命,想方设法维护其在中国的利益;而孙中山则强调“只言组织,莫谈主义”,国民党与共产国际初现不睦,枝节横生。

1923年10月,中国国民党党务讨论会全体与会者合影

一、军事行动与国民党改组计划孰先孰后

最早对共产国际做出反弹的是孙中山。那是1921-1922年之交,孙中山在桂林对马林说苏式共产主义在中国“扦格不通”。1922年1月在远东人民代表大会上,季诺维也夫和萨法罗夫不止一次批评国民党的三民主义,中国国民党代表张秋白反唇相讥。1922年4-6月间,孙中山针对共产国际代表达林的宣传,建议后者辟出一块地先做共产主义试验田等等,都是婉拒苏式共产主义,但那仅仅是小范围的,1923年1月27日上海《大陆报》发表的《孙文越飞联合声明》开宗明义载入苏维埃和共产主义不适合中国算是公开表态,但此前的会谈依然都在小范围内,领导层面上。随着国民党与共产国际彼此的了解日益加深,双方分歧日益明显,国民党的反弹在党内呈现扩展之势。

共产国际通过种种途径迭次催促孙中山开始党的改组活动,而孙中山眼中第一要务始终是清除“心头之患”的陈炯明。马林力图在国民党改组工作中把苏俄建党的模式和经验搬到国民党内来,甚至在1923年7月两次赴前线拜访孙中山劝其停止军事行动,均失望而归,相反,孙中山迭次催促苏联兑现其承诺的援助,强调的是先全歼陈炯明部结束军事行动后就开始国民党改组。另外,一些被称为国民党左派的领导人如廖仲恺,对共产国际时时把党抬出来插手人民运动的做法并不赞成。

共产国际决定向国民党提供援助的前提就是国民党必须开展思想政治工作,因俄共(布)非常担心孙中山过分注重纯粹军事行动但忽略组织准备工作,这一点也是当时共产国际与苏俄代表同孙中山接触中最难以解决的问题。共产国际执行委员会东方部以左派自诩的萨法罗夫、吴廷康等人认为国民党在军阀间纵横捭阖,所以在中国“既应当反对其他督军和军阀,也应当反对孙中山”,靠国民党开展什么苏俄意义上的政治工作是“无稽之谈”。所以 莫斯科希望中共尽快掌权,这种情绪得到中共大部分人的赞同,1923年6月中共三大前后,一些共产党人想建立一个“更好的党”以取代国民党。《向导》周报跟踪国民党的内外政策,在马林担任共产国际代表时期(1922年-1923年7月)实行的是“革命的机会主义”策略,即中共党员加入国民党但时时批评之。国民党人对此不仅有敏锐察觉,孙中山甚至愤怒地对马林说,国民党不容批评,否则宁可不要苏联援助。他还严厉地表态:如果陈独秀继续在《向导》周报批评国民党,那他就要把陈开除出国民党。马林的策略失败,悻悻离开中国。

孙中山在广州致国民党上海事务所电邀李大钊到沪商谈国民党改组事宜的信件

二、苏俄道路与三民主义之争

1923年 10月 6日,M.M.Бородин(米哈伊尔·马尔科维奇·鲍罗庭)到达广州,他是苏联驻华特命全权代表Л.М.加拉罕的助手,加氏驻北京,鲍罗庭以秘密身份配合加拉罕,面对的是未经国际正式承认的事实上的南方政府,这一南一北的使者再次体现出继马林、越飞搭档后苏联对华双管齐下的外交布局。初期,孙中山与鲍罗庭建立了良好的关系。

至于联俄,孙中山多次阐明其原则:借用苏俄“办党的经验”帮助国民党的组织建设。邹鲁的记忆更加明确,孙中山说:“今日改组,应保持本党之情感,采取苏俄之组织,则得其益而无其弊。”孙有句名言是“非言主义,乃言组织”。他把俄共(布)的一党专政和党国体制视为其政权和建国的楷模。鲍罗庭到来后国民党在组织建设方面很快有了起色,临时中央执行委员会的成立和上海执行部的成立便是开端。

1923年10月18日孙中山给鲍罗庭发了委任状,任命鲍为国民党组织教练员。第二天即10月19日便电上海国民党事务所,称已经委任廖仲恺、汪精卫、张继、戴季陶、李大钊等人为国民党改组委员,并通过孙伯兰(洪伊)催促李大钊到上海会商有关事宜。24日廖仲恺、邓泽如主持召开会议研究国民党改组的具体问题。紧接着,25日孙中山任命胡汉民、邓泽如、 廖仲恺、谭平山、孙科等9人组织国民党临时中央执行委员会。这些机构的人员组成表明了国共两党合作的意味。三天后,该执行委员会上海执行部成立,廖仲恺奉派前往组织之。国民党党章、党纲的起草,办理分部登记等工作和第一次全国代表大会的筹备都在紧锣密鼓地进行着。为党内外互通信息,整合了原有各宣传机构,临时中央执行委员会通过《国民党周刊》(1923年11月25日)的创办,及时传达党内外对党务的意见,为克服党员“不明党义,遑言政策”的状况提供了硬件保障。世界新闻社改为国民党的通讯社,由汪精卫、胡汉民和共产党人瞿秋白主持编辑的上海《民国日报》作为党报,传达党的声音。上海大学作为国民党自己的党校。1923年11月25日发表的《国民党改组宣言》告诉世人,该党“欲起沉疴,必赖有主义、有组织、有训练之政治团体,”国民党欲担负此使命“本其三民主义而奋斗”。 孙中山要求“一方面要党员奋斗,一方面又有兵力帮助”。而国民党“欲革命成功,要学俄国的方法组织及训练”。

然而就在汲取苏俄的什么经验,宣传什么主义等问题上,爆发了国民党人对共产国际最初的反弹。孙中山知道,党内对苏式共产主义心存异议者为数不少,为安抚他们和维持党内团结,而反复说明国民党的主义与苏俄主义“实在暗相符合”,只因“未有方法,所以仍迟迟不能成功”。他称赞鲍罗庭“气魄厚,学问深……吾党要革命成功”一定要“学他的方法,所以我请鲍君做吾党训练员,使之训练吾党同志”。他不想因“主义”之争而使莫斯科不快乃至影响苏俄承诺的援助。

鲍罗庭到来后初期对国民党也还“温和”。但是如同所有共产国际使者一样,那种视苏俄经验为无产阶级革命的“圣经”而“一览众山小”的心态却无法掩饰,“加拉罕—鲍罗庭新搭档”认为“必须监督”国民党的“每一个步骤,让他们把弦绷紧”,因为“不能期望它〖按指国民党〗自己明白过来而且能够把事情做好……所以必须把他们紧紧抓在手里”。鲍罗庭几乎参加了临时中央执行委员会的每一次会议,试图把国民党引导至“先进”的苏俄道路上。他希望即将举行的国民党代表大会通过一个尽可能激进些的决议,从而以此类纲领性文件为指导促使这个党走非资本主义发展道路。这些红色都城的代表们奉行的是共产国际那种人为“缩短”社会发展进程,跨越社会发展阶段的理论,他们并不“明白”, 国民党要员中如张继还在十月革命前就在比利时、德国交界处的山村有了共产主义的“实践”,早就认定那是乌托邦。待到加拉罕要把国民党“紧紧抓在手里”,《向导》周报连篇累牍地批评国民党,鲍罗庭发号施令地控制国民党时,许多人开始做出反弹。

邓泽如等认为陈独秀等中共党员加入国民党本来应该是“群然来归”,共产党应“归顺”国民党,而不是相反,去宣传与国民党党义相反的共产国际理论,他们指责共产党这样做是“借国民党之躯壳,注入共产党之灵魂”,而“陈独秀欲借俄人之力,耸动我总理……使我党隐为彼共产所指挥”。对于党章草案中定选举产生总理一事他们更加敏感地意识到,日后“恐事实随环境变迁,五年之后将见陈独秀被选为总理”, 大权落入中共之手。所以,改组宣言发表几天后(11月29日),邓泽如等十一人便上书孙中山,指责中共领导特别是陈独秀、谭平山等“奸人谋杀吾党,其计甚毒,不可不防”。这些人是国民党广东支部的负责者,领衔者邓泽如是广东支部长,“联名人有林直勉、黄心恃、曾克祺”等人,孙中山认为他们“都是对革命卓著贡献的华侨老同志”。

邓等指责中共“颂吴佩孚之功德,指吴为社会主义实行家,”针对的是共产国际试图制造一个亲苏的孙吴政府而做出的不成功的政权设计和尝试。邓等批评陈独秀“在学界倡言,谓三民主义、五权宪法,为绝无学理的根据,指斥我党为落伍的政党。”这种种指责切中要害。

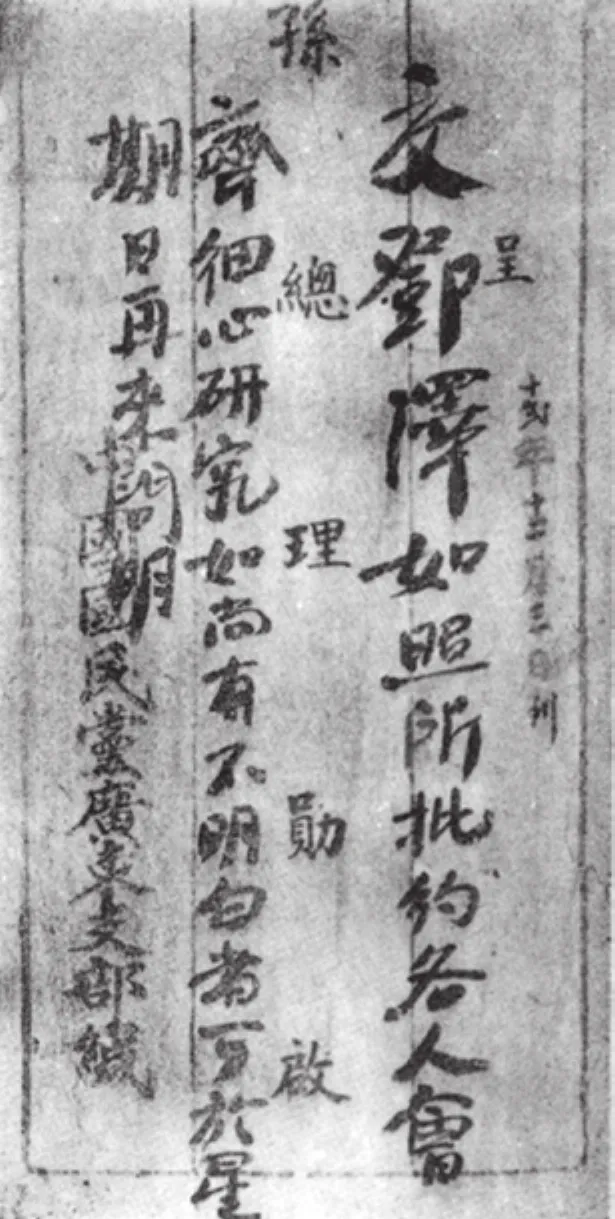

邓泽如等提出弹劾共产党案,孙中山的批释

孙中山的态度颇耐人寻味。他先对邓等人晓之以理,针对贬低三民主义的观点说:“此乃中国少年学生自以为是,及一时崇拜俄国革命过当之态度。”他批驳某些中共人士对国民党的批评和“疵毁”是欲“阻止俄国不与吾党往来,而彼得以独得俄助,而自树一帜,与吾党争衡也”。至于鲍罗庭,孙中山认为他“乃俄国之革命党皆属有学问经验之人,不为此等少年所遇,且窥破彼等技俩”,对那些少年“大不以彼等为然”。不管是真情抑或权宜之计,孙的话客观上安抚了邓等人。

在对俄关系和国共关系上,孙中山向邓等表达的是,俄国若要合作则“只有与我党合作”,至于陈独秀等之共产党“自应与吾党一致动作;如不服从吾党,我亦必弃之”。这是孙中山的基本政治倾向。孙并没有“痛斥”邓等右派,反嘱他们对中共要宽容,“不能以彼人往时反对吾人,则绝其向善之路”。他把邓等当成“自己人”,请他们有问题可直接来面谈。就这样孙中山凭着自己的威望为“右派”们释疑并暂时平息了这次弹劾。

三、暗渡陈仓与明修栈道

暗渡陈仓指的是国民党如何应对鲍罗庭关于土地问题的激进建议。这次反弹是双方的一次无言博弈。它影响深远。

众所周知,《和平法令》、《土地法令》宣告了俄国布尔什维克的新政,据后一个法令苏维埃政府没收了有产者的全部财产,把他们或驱逐出境或对其中的“反抗”者实施红色恐怖。列宁认为苏俄的道路是放之四海而皆准的,是殖民地和半殖民地国家解决土地农民问题的典范和圭臬。共产国际向世界各地派出的代表们就是要让这个“天火”赤化全世界。鲍罗庭的使命亦然。但是他不止一次遇到国民党人的反弹。

1922年共产国际第四次代表大会决议说,“东方各国的革命党必须明确制定自己的土地纲领……提出彻底消灭封建主义及其残余的要求……宣布坚决改变土地所有制的基础,同时也必须强迫民族资产阶级政党尽可能接受这一革命的土地纲领”。这里的“民族资产阶级政党”在中国指的就是国民党。1922年下半年中国共产党人开始陆续加入国民党,1923年5月共产国际指示中共“不断地推动国民党支持土地革命。在孙中山军队的占领地区,必须实行有利于贫苦农民的‘没收地主土地,没收寺庙土地并将其无偿分给农民’的政策,直到‘建立农民自治机构’”。

国民党领导洞悉苏俄输出革命的意图,才有孙中山对俄关系“只言组织”而热情欢迎鲍罗庭的举动,但“莫谈主义”的立场,国民党是坚守不让的。鉴于广州时时受到陈炯明的威胁,1923年春夏间孙中山奔波于前线,急于消灭陈部,中共无技可施,只能催促孙中山先抓紧国民党改组,调整国民党的工农政策。但孙中山心中自有算计。他知道广东农村情况,因田主无故加租损害农民利益,不时有农民罢耕抗租等事发生,便吩咐广东财政厅长邹鲁调查研究提出解决方案。10月份,孙中山审定了邹鲁的报告,并且以大本营的名义在11月6日颁布了《广东田土业佃保证章程》,其要旨在保证“农民业佃双方利益”,其中根本没有苏俄式农民与地主你死我活的阶级斗争,而是“保障农民承佃权利,及维持业主所有权之安全”,类似阶级斗争调和论或阶级斗争熄灭论,目的是“增进社会和平”。孙中山暗渡陈仓,在土地问题上贯彻了自己的主张。

鲍罗庭对国民党步步紧逼。到1923年11月陈炯明部逼近,广州危如悬卵,孙中山甚至设想着退路:万一广州不守,他既不到上海,更不能去香港,“英国人会要他的命”,他打算逃亡日本。鲍罗庭可谓“用心良苦”,先向孙中山伸出援手,说万一广州不守,请孙途经日本去苏联,从符拉迪沃斯托克到莫斯科。孙中山欣然接受邀请。接着,鲍罗庭设计了一个应对广州紧急状态的方案:立即颁布一个类似苏俄《土地法令》的文件,让贫苦农民从经济上得到解放,立即消灭地主阶级,复杂社会问题的解决便可一蹴而就,农民会起来保卫广州政府。这不仅与《广东田土业佃保证章程》精神相反而且隐含着相当风险。

鲍氏主张遭到两个方面的反对的。首先是其上司加拉罕,后者说这个法令“在某种意义上说,将是广东省的一场革命。”它势必激化广东省农民与地主的矛盾,甚至会扩大开去导致“中国内战”,乃至成为一场影响“整个印度支那的革命”。 “到那个时候,我们莫斯科就不仅有引来列强扼杀孙中山之虞,而且还会招致帝国主义的‘抗议’和指责,说苏俄‘旨在煽起别国的革命’”。

另外就是国民党对鲍罗庭的主张再次暗渡陈仓,继之以公开反弹。俄罗斯国家社会政治历史档案馆的几个文件揭示,共产国际心目中的国民党左派、时身为广东省长的廖仲恺配合孙中山演出了一段迄今鲜为人知的意味深长的故事。

鲍罗庭见孙中山和廖仲恺没有回应他的主张,就通过廖仲恺多次催促孙颁布土地法令,但是直到“11月15日上午10点钟”中国国民党广州区联会就要开会了,“廖仲恺还没有把法令拿来”。鲍罗庭很不满意,立即修书一封,差信使送到大本营交孙中山。鲍氏竟不无越殂代庖之意,告诉孙“区联会的会议已经在14日晚通知各区分部说,同意政府颁发”相应法令。鲍罗庭相当倚重的廖仲恺确曾当着鲍罗庭的面在会上表了态,可那不过是应付“客卿”而虚与委蛇。过了两天廖仲恺也还没有露面。鲍罗庭再次紧急修书给孙中山,以命令的语气让孙立即派遣代表前来,俾继续各区委为应付眼下“紧急局面”业已开始的工作,因“此事直接关涉国民党目前在广州所做工作的成败”。

当时广州形势危如累卵,国民党区联会上决定召募志愿兵并“把他们安排在大本营”临时住宿,备随时开拨对付陈炯明。即使这样孙中山也不想如鲍罗庭所示“发动农民”,他没有派遣代表,见暗渡陈仓已无可能,他只好 “明修栈道”,在11月17日紧急约见鲍罗庭,向其明确表态,依然坚持不颁布《土地法令》而且要“设法阻止此法令的颁布”,因为这类法令一经颁布,侨居国外的国民党人一定会落入非常困难的境地。尤其是他们会因为国民党的赤化而“通通被驱逐出殖民地”。 孙中山说眼下要做的事,不是颁布法令而是培养农民干部,备日后实施《土地法令》。这与蒋介石是月在共产国际执行委员会的会议上就三民主义所做表态有异曲同工之效。

1923年底孙中山向他的幕僚和军官讲解三民主义,到1924年1月国民党“一大”期间他开始的三民主义演讲,系统地批评马克思列宁主义关于阶级斗争和无产阶级专政的学说,这种安排意味深长地宣示:孙中山要以三民主义为基础加强国民党的凝聚力。

这仅仅是国民党对共产国际最初的反弹。该党与共产国际在土地农民问题上的分歧,本质乃在不认可苏俄革命道路。这一点,在国民党第一次代表大会文件的起草过程中明显地表现出来,再后,双方在政策制定和实践中矛盾越演越烈直到1927年国共分裂,国民党与共产国际断绝往来。