湘江流域生态足迹计算与可持续发展能力评价

李玉丹,张小红,秦云雁,赵中花

(1.湖南师范大学 资源与环境科学学院,湖南 长沙410081;2.长沙环境保护职业技术学校,湖南 长沙410004;3.曲阜师范大学 地理与旅游学院,山东 日照276826)

1 引言

自1987年世界环境与发展委员会提出可持续发展概念以来,可持续发展在各个国家、各个领域成为一种新的发展理念和模式。如何定量评价可持续发展的问题引起了各国学者的高度重视,并进行了积极探索。目前国际上现有的定量评估区域可持续发展状况的方法中,以1992年加拿大生态经济学家E.William提出并由其学生M.Wackernagel等人不断完善的生态足迹模型最为典型[1]。它是一种基于土地面积的量化指标,通过计算和比较维持某一物质消费水平下某一人口持续生存所必需的生产性土地的面积(生态足迹)和自然环境所能提供的为人类所用的生产性土地的面积(生态承载力)来确定生态系统的可持续发展能力,广泛应用于全球、国家、城市和区域等层面上。

生态足迹理论于1999年由徐中民等引入我国,国内学者应用此理论的研究多集中在国家和省市尺度上,针对流域尺度的研究相对较少,比较典型的有:吴勇等人根据嘉陵江流域2002年的统计数据,对嘉陵江流域2001年的生态足迹和生态承载力进行了定量计算[2];赖发英等人对鄱阳湖流域2003年的生态足迹进行了计算与分析[3];肖莉等人以三峡库区五桥河流域为例,对2004年的小流域可持续发展能力进行了生态足迹法分析[4];张秋根等利用生态足迹模型对赣江流域2006年的生态足迹进行了定量分析和计算[5];尹少华等定量评价了2008年洞庭湖流域的生态足迹和生态承载力[6];佘济云等利用生态足迹模型对南渡江流域2009年的生态足迹进行了计算与分析,并与世界其他国家和地区进行了比较[7]。

上述研究成果在计算过程中由于各个流域评价指标不甚相同,均衡因子和产量因子的选取也不一样,各流域之间可持续发展程度的比较缺乏统一的指标体系;并且作为流域的生态足迹分析来说,区域性特点很强,不能代表其他流域的可持续发展状况。而流域作为一个集“政治、社会、经济、生态、文化”为一体的自然单元,随着可持续发展战略的实施,已成为国际上公认的进行可持续经营规划、实施、评估的重要单元。湘江流域是湖南省经济发展条件最好、经济发展水平最高、生产要素最密集、城市化发展最快的地区,本文运用生态足迹模型对其可持续发展能力进行分析,从而为该区域经济社会发展提供合理的建议。

2 研究区概况与研究方法

2.1 湘江流域概况

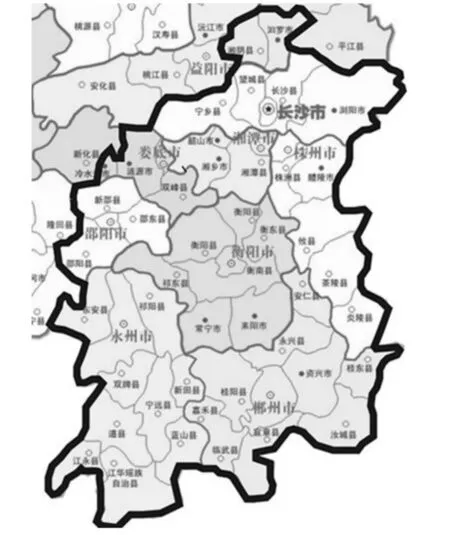

湘江是长江的第五大支流,发源于广西兴安县白石乡海阳山近峰岭,至湘阴濠河口入洞庭湖,是洞庭湖水系中流域面积最大、水量最多的河流。该流域地处东经110°30′~114°01′,北纬24°31′~29°01′之间,遍及湖南东半部。流域内地形特点为东、西、南较高,中部和北部低平;属亚热带季风湿润气候,雨量丰沛,年内分配不均,降水多集中在春夏之间,夏热冬冷,暑热期长,形成了流域内高温多湿的气候特征;土壤以红壤、山地黄壤为主。干流河长856km,其中湖南境内670km,平均坡降1.34‰;全流域面积为94660km2,其中湖南为85383km2,占总面积的90.2%,广西仅占9.8%。湘江流域面积占湖南全省的40.3%,涉及长沙、湘潭、株洲、衡阳的全部,郴州、永州的大部分,娄底的小部分及邵阳、岳阳的极少部分。

为了便于统计数据,本文将湘江流域的范围界定为长沙、湘潭、株洲、衡阳、郴州、永州市,邵阳的新邵、邵东、邵阳,岳阳的湘阴、汨罗和娄底的双峰、涟源、冷水江(图1)。湘江流域集中了湖南省大部分人口,2011年总人口3685.15万人,约占全省人口的55.87%;国民生产总值135577897万元[8]。

图1 湘江流域(湖南省内)包括的范围

近年来,随着经济建设的快速发展,湘江流域生态环境恶化问题日益突出,主要表现为流域陆生生态环境受到严重干扰与破坏,森林资源锐减,水土流失加剧、局部地质灾害频现;水生生态环境脆弱而退化、生物多样性不断减少、水生生物资源遭到严重破坏;湘江水体水质受到重金属、有机物和微生物等的复合污染,总体水环境质量在逐年下降。同时,受全球气候变暖、三峡工程建设等综合因素影响,湘江水位近年枯水频率增多,沿江城市的供水、航运交通、工农业生产等均受到了不利影响。因此,研究湘江流域的生态足迹对促进本区的可持续发展具有非常重要的现实意义。

2.2 生态足迹理论与计算方法

生态足迹法(EF)是应用范围最广的一种定量度量可持续发展状况的方法。所谓生态足迹,是指“在一定技术条件下,要维持某一物质消费水平下的某一人口的持续生存必需的生态生产性土地的面积”,它既是既定技术条件和消费水平下特定人口对环境的影响规模,又代表既定技术条件和消费水平下特定人口持续生存下去而对环境提出的需求[1]。生态足迹分析法从需求面计算生态足迹的大小,从供给面计算生态承载力的大小,通过对这二者的比较,评价研究对象的可持续发展状况。

2.2.1 生态足迹计算方法

在生态足迹计算中将各种资源和能源消费项目折算为耕地、草地、林地、建筑用地、化石能源用地和海洋(水域)等6种生物生产面积类型。生态足迹的计算是以生态生产性土地为基础,将生态资源的消费折算成具有一定生产力的生态生产性土地面积。它的计算基于以下两个简单的事实:①人类可以确定自身消费的绝大多数资源、能源以及其产生的废弃物的数量;②这些资源、能源和产生的废弃物的数量能折算成相应的生态生产性土地面积[1~3]。因此,任何一个已知人口区域的生态足迹就是生产这些人口所消费的所有资源、能源和吸纳这些人口所产生的废弃物所需的生态生产性土地面积。其计算公式为:

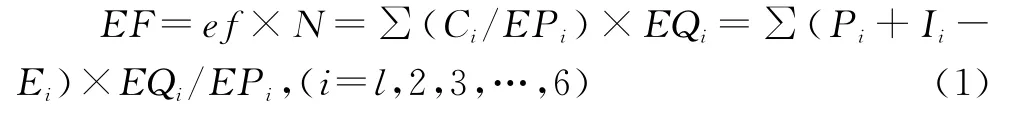

式中:EF为总生态足迹,ef为人均生态足迹,N为流域内人口总数,EPi为生态生产力(全球平均值),Ci为资源消费量,Pi为资源生产量,Ii为资源进口量,Ei为资源出口量,i为生态生产性土地类型,EQi为均衡因子。

2.2.2 生态承载力计算方法

生态承载力(或称为总生态供给)是指区域内所能够提供给人类的生态生产性土地总和。在生态承载力的计算中,由于不同国家或地区的资源禀赋不同,不仅单位面积耕地、草地、林地、建筑用地、水域等之间的生态生产能力差异很大,而且单位面积同类生物生产面积类型的生态生产力差异也很大。因此,为使不同国家或地区同类型生物生产性土地的实际面积可以直接比较,用产量因子进行调整,将不同土地类型面积乘以相应的均衡因子和产量因子,就可以得出生态承载力。其计算公式为:

式中:EC为总生态承载力,ec为人均生态承载力,N为流域内人口总数,Aj为不同类型生态生产性土地面积,EQj同EQi为均衡因子,Yj为产量因子。

2.2.3 生态赤字与生态盈余

生态赤字与生态盈余计算公式如下:

ED/ER=EC-EF (3)

式中:ED/ER为生态赤字/生态盈余,EC为总生态承载力,EF为总生态足迹。EC-EF>0时为生态盈余,表明研究地区的发展可持续;EC-EF<0时为生态赤字,表明该地区的发展呈不可持续状态。

2.2.4 生态足迹多样性指数和可持续发展能力模型

生态足迹多样性指数是以不同土地类型的面积作为测算生态经济系统多样性的指标。若生态经济系统中生态足迹的分配越近平等,系统组分的生态经济系统多样性越高,系统就越稳定。采用Shannon-Weaver的生态多样性公式:

式中:H为生态足迹多样性指数,Pi为第i类土地类型的生态足迹在总生态足迹中所占的比例。

另外以生态足迹为指标,采用Ulanowicz的发展能力公式可以有效反映区域生态经济系统可持续发展能力状况[9]。公式如下:

式中:C为区域可持续发展能力,EF为国家或地区的人均生态足迹。

3 湘江流域生态足迹计算

3.1 生态足迹成分的选择

湘江流域的生态足迹主要由生物类资源消费和化石能源消费两部分组成。其中生物资源消费包括:农产品、林产品、动物产品三大类。将本区域各类生物资源的消费量除以该消费品生态生产性面积的全球平均产量,即满足这些消费所需要的生态生产性土地面积。在生物资源生产面积折算中采用联合国粮农组织1993年计算的有关生物资源的世界平均产量作为标准 (为了使计算结果具有可比性)[10]。

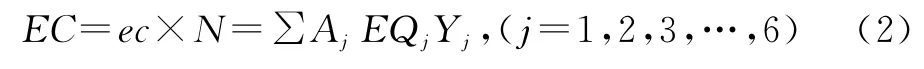

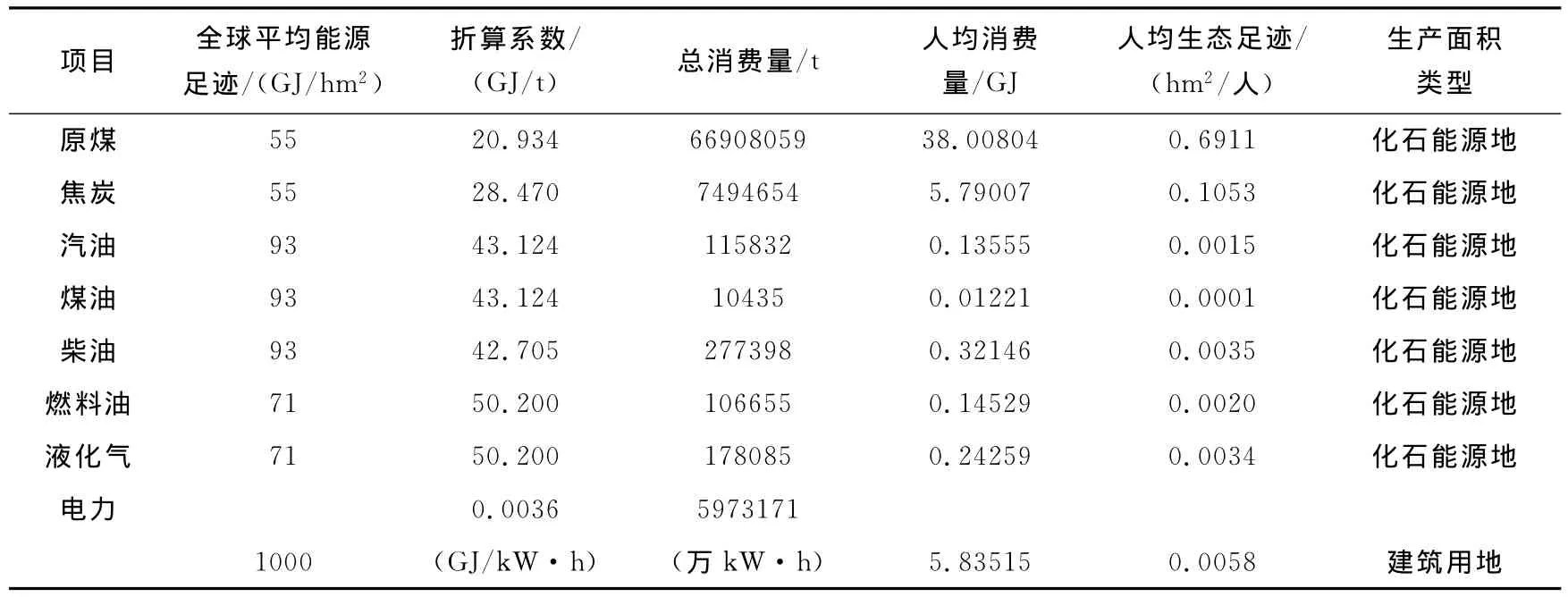

能源消费部分根据资料计算原煤、焦炭、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气和电力8种能源的足迹,消费数量数据来自《湖南统计年鉴》(2012年)。采用世界上单位化石能源土地面积的平均发热量为标准,将当地能源消费所消耗的热量折算成一定的化石能源土地面积。对于电力消费项目将其转化为建筑用地主要是考虑到电力资源的固定资产大部分是占用到建筑用地。另外考虑到湘江流域范围内能源消费数据的可获取性,化石能源部分主要选取了长株潭、衡阳、郴州、永州、娄底7个地市的数据。

3.2 均衡因子与产量因子的确定

由于耕地、林地、草地等6类生物生产性土地的生物生产力不同,要将这些具有不同生物生产力的生物生产性土地转化为具有相同生物生产力的面积,以便加总计算生态足迹和生态承载力。根据公式(1)和公式(2),需要对计算得到的各类生物生产面积乘以一个均衡因子进行等量化处理。本文中,均衡因子采用目前被大多研究中使用的国际标准数值,耕地、林地、草地、水域、化石燃料用地、建筑用地分别为2.8、1.1、0.5、0.2、1.1、2.8[10]。均衡处理后的6类生态生产性土地的面积即为具有全球平均生态生产力可以相加的世界平均生物生产面积。

生态承载力的计算中对于其中的产量因子的选取,主要依据Wackernagel等对我国1996年生态足迹计算时的取值,分别是:耕地、建筑用地为1.66,林地为0.91,草地为0.19,水域为1.00,化石燃料用地面积为0[10]。化石燃料土地是人类应该留出用于吸收CO2的土地,但是目前事实上人类并未留出这类土地,所以其面积取值为零。

3.3 生态足迹的测算

根据2012年湖南省统计年鉴相关数据,运用上述计算模型与方法,对湘江流域2011年的生态足迹进行了计算。表1、表2分别是生物资源和能源资源消费的计算结果。湘江流域生态足迹和生态承载力的计算结果见表3。另外根据世界环境与发展委员会(WCED)的倡议,在计算生态承载力时需扣除12%的生物多样性保护面积。

表1 湘江流域2011年生态足迹计算中的生物资源账户

表2 湘江流域2011年生态足迹计算中的能源资源账户

表3 2011年湘江流域生态足迹与生态承载力计算结果

4 结果与分析

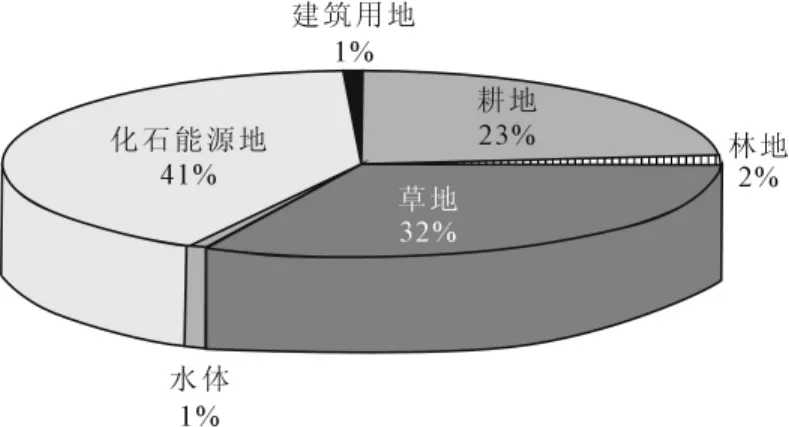

(1)由图2可知,2011年湘江流域人均生态足迹占用面积最大的生物土地类型是化石能源地,为0.8875hm2,在总生态足迹中占41%,说明本区域的城市以资源型城市为主,资源消耗率高;其次是草地、耕地、林地,水体、建筑用地所占比例最小。湘江流域的自然资源丰富,以自然资源开发利用为对象的资源产业(资源生产和资源初加工产业)是湘江流域产业的主体和主流,自然资源开发利用造就了湘江流域众多的资源型产业。

图2 湘江流域不同土地类型在生态足迹中所占比重

(2)从图3的湘江流域2011年生态足迹的供需结构看,区域生态承载力在生物生产性土地的供给和社会经济发展的需求结构之间具有明显的不对称性。主要表现在没有化石能源用地,耕地、草地的供需矛盾突出,林地、建筑用地的供给大于需求。生态供给量最大的是耕地,但仍小于需求量,占需求量的51.9%,说明本区域的农业生产满足不了人类生产生活的需求;供需矛盾最突出的生物土地类型是草地,其主要是由本区域牧草地资源缺乏,人民生活水平提高对动物产品的消费量上升造成的。

图3 湘江流域2011年人均生态足迹供需对比

(3)由表3中2011年湘江流域生态足迹与生态承载力计算结果可知,2011年湘江流域的人均生态足迹需求为2.1600hm2,而当年实际可提供的人均生态供给空间面积为0.4391hm2,人均生态赤字达1.7209hm2,生态足迹的需求是生态承载力的4.9倍。参考有关的评价分析方法和徐中民等计算的中国1999年31个省市的生态足迹,采用相对指标法,将中国的生态赤字/盈余(ED)划分为5个等级,即可持续(ED≥0.414)、弱可持续(0≤ED<0.414)、弱不可持续(-0.995≤ED<0)、不可持续(-1.99<ED<-0.995)、强不可持续(ED≤-1.99)[11]。据此标准湘江流域2011年的可持续状态处于不可持续发展等级。

(4)利用2011年湘江流域生态足迹的计算结果,根据公式(4)和(5)计算生态足迹多样性指数H和发展能力C,结果见表4。耕地、草地、化石能源地的生态足迹多样化指数较高,均在0.3以上;可持续发展能力指数为2.633,其中化石能源地 C=0.7894、草地 C=0.7881、耕地C=0.7341,表明可持续能力较强;水体和建筑用地的可持续能力较弱。

表4 2011年湘江流域生态足迹多样性及其可持续发展能力指数

5 结论与讨论

从总体上看,湘江流域的生态经济系统面临威胁。今后发展中要提高土地资源生产率,高效利用土地资源,提高单位面积的生物产量或者生态服务功能;提高能源利用率,优化能源利用结构,改变人们的生产和生活方式,建立不可再生资源节约型的可持续消费体系。要制定合理规划,努力减小生态赤字,严格控制区域人口数量,从理念创新、产业结构创新、科技创新、消费方式创新、管理创新等方面大力推行低碳化社会经济发展模式。

生态足迹作为衡量区域可持续发展的一种方法,仍有一些不足之处还需进一步改善。首先在划分生物资源消费项目与能源消费项目时,根据不同的划分标准以及实际的可操作性,转化成的生物生产性土地面积会有差别,从而影响人均生态足迹的计算结果。其次,产量因子和均衡因子的数值选取对生态足迹的最终结果影响很大,目前国际上广泛应用的主要是依据有限的统计结果和经验选取,数据的计算难免不够精确。第三,它是一种基于静态指标的分析方法,是在假定人口、技术、物质消费水平不变的前提下计算的,缺少对未来情况的预测。

[1]杨开忠,杨 咏,陈 洁.生态足迹分析理论与方法[J].地球科学进展,2000,1(6):630~636.

[2]吴 勇,侯万儒.嘉陵江流域生态足迹计算及分析[J].西华师范大学学报:自然科学版,2005,26(3):252~256.

[3]赖发英,魏雪娇,卢年春,等.鄱阳湖流域生态足迹分析与可持续发展的定量研究[J].农业现代化研究,2006,27(3):206~209.

[4]肖 莉,蒋 莉,陈治谏.小流域可持续发展能力的生态足迹法分析[J].农村生态环境,2005,21(4):22~27.

[5]张秋根,陈素华,熊 辉,等.赣江流域生态足迹计算与分析[J].环境科学与技术,2009,32(12):190~193.

[6]尹少华,安消云.基于可持续发展的洞庭湖流域生态足迹评价研究[J].中南林业科技大学学报,2011,31(6):107~110.

[7]佘济云,沈金明,郭 霞,等.南渡江流域生态经济系统可持续发展评价[J].中南林业科技大学学报,2011,31(12):49~53.

[8]湖南省统计局.湖南省统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2012.

[9]刘宇辉,彭希哲.中国历年生态足迹计算与发展可持续性评估[J].生态学报,2004,24(10):2258~2262.

[10]Wackernagel M,Onisto L,Bello P,et al.National natural capital accounting with the ecological footprint concept[J].Ecological Economics,1999,29(3):375~390.

[11]徐中民,陈东景,张志强,等.中国1999年的生态足迹分析[J].土壤学报,2002,39(3):441~445.