旅游产业发展、价格效应及其社会福利影响

刘长生

(湖南商学院旅游管理学院,湖南长沙410205)

0 引言

《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》提出“始终把游客和社区居民满意作为新时期旅游发展的根本指导思想,把旅游业培育成人民群众更加满意的现代服务业”。这充分显示,旅游产业发展不仅要关注其经济效应,更重要的是要关注其生态、文化、社会效应,关注其是否能长期持续地为旅游目的地谋福利。伴随着中国社会、经济、文化的快速发展,中国旅游产业快速发展并跻身于世界旅游大国行列:旅游外汇收入从1978年的2.63亿美元猛增到2011年的485.63亿美元,2011年度全国旅游总收入1.91万亿元,国内旅游人次达26.42亿,入境旅游人次1.35亿①。中国旅游业快速发展大大促进了旅游目的地社会经济的快速发展,增加了旅游就业与消费需求,总体上来讲,它有力地提升了旅游目的地的社会福利水平。但是,旅游产业粗放型发展模式而导致的社会、经济负外部效应也正日益凸现,各主要旅游目的地由于大量旅游者涌入而出现了较为严重的“价格体系失衡”现象,如海南三亚旅游产业快速发展带来的房价远远高于当地居民的消费能力,直逼北京、上海等一线城市,蔬菜、食品等一般性消费品价格远高于全省平均水平,这又在一定程度上对当地居民的社会福利产生了的消极影响①数据资料来源为中国国家统计局网站(http:∥www.stats.gov.cn/)。。这就是说,旅游产业发展对旅游目的地的社会福利带来直接积极影响的同时,产生了消极的价格效应,从而对旅游目的地的社会福利带来间接的消极影响。因此,基于价格效应视角深入研究旅游产业发展的社会福利效应具有十分重要的理论与现实意义。

国外关于旅游产业发展的社会福利效应研究的观点主要分为两大派:积极产出效应(GDP effect)和消极外部效应(externality effect),并提出其社会福利效应评价方法。如Mayer等(2010)认为旅游产业发展会增加旅游目的地收入,为旅游目的地提供更多的就业机会,提升其消费水平,对旅游目的地社会福利产生积极影响;Yalcin和Mehmet(2011)认为旅游产业发展对固定资产投资起到重要推动作用,从而带动就业与关联产业发展,推动社会经济发展水平的提升。而Urtasun和Gutierrez(2006)、Li(2011)等认为,旅游产业发展虽然为旅游目的地增加了旅游收入与就业机会,带动消费能力的快速增长,大大促进了其社会福利水平的提升,但是,旅游产业发展所带来的生态环境恶化、社会文化异化、经济结构畸形发展、产业结构失衡等负外部效应也相伴而生,对旅游目的地居民的社会福利水平又带来显著的消极影响;Chao(2012)利用旅游环境资源价值评估方法评价旅游产业发展对社会福利的消极影响。

随着中国旅游产业的快速发展,旅游产业在社会、经济、文化、生态环境方面的综合影响也日益受国内学者的关注,国内也有很多学者从正、反两方面分析旅游产业发展的社会福利效应。如范业正(2010)从旅游富民与生活福利的内在影响角度分析旅游产业发展对民生福祉的积极影响;麻学锋和孙根年(2011)基于张家界20多年来旅游业发展实践,分析旅游业发展对当地居民的社会福利的综合影响——积极的社会福利效应;左冰等(2007)认为旅游业发展对旅游目的地收入分配产生显著的消极影响;熊元斌和蒋昕(2011)认为旅游资源的公地悲剧问题容易导致旅游发展中出现资源破坏、环境恶化等问题,从而影响当地居民的生活质量。

综观国内外相关研究可知,在研究旅游产业发展的社会经济影响时,不仅要深入分析其直接影响,而且要考虑其间接影响,这种直接与间接影响最终都要体现在能够在多大程度上为旅游目的地的社会居民谋福祉上。国内外相关学者从正、反两个角度对旅游产业发展的社会福利效应进行了较为深入的研究,并提出相应的社会福利效应评价方法。但是,在研究旅游产业发展对社会福利产生积极影响的同时,深入分析旅游产业发展对旅游目的地物价的消极影响及其对社会福利所产生的间接的消极影响的文献还较少。本研究主要贡献在于:一是构建旅游产业发展、价格效应与社会福利效应的一般均衡模型,深入分析其内在影响机制,即旅游产业发展对旅游目的地的社会福利的直接影响,旅游产业发展对旅游目的地产生的价格效应,旅游产业发展通过价格效应对旅游目的地的社会福利的间接影响;二是构建旅游产业发展对旅游目的地的价格体系失衡影响的测度方法,对旅游目的地社会福利影响的计量分析模型;三是对旅游产业发展、价格效应与社会福利效应的内在影响进行实证测度,评价其影响因素,并提出相关对策,供旅游管理部门及旅游企业决策制定提供理论与实证基础。

1 旅游产业发展、价格效应及其社会福利影响的理论分析

本研究利用开放经济条件的福利经济学经典模型,将旅游目的地置于一般均衡框架下构建旅游产业发展的社会福利模型,分析旅游产业发展、价格效应与社会福利之间的内在机理。

1.1 理论基础

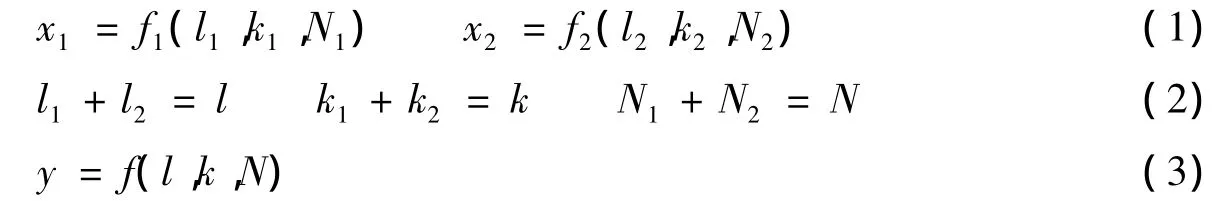

假设某一个旅游目的地的旅游业为其支柱产业。该旅游目的地仅生产与消费两种商品:旅游服务商品x1,其他商品与服务(命名为复合商品)x2。假设该旅游目的地存在如下生产函数:

其中(1)式为x1、x2的生产函数,l、k、N分别表示三种生产性投入:劳动、资本、土地,(2)式表示x1、x2的生产要素分配方式,(3)式为社会生产函数,则生产可能性前沿函数为:

关于旅游目的地社会福利的数学模型构建,本文是以社会福利函数为基础,分析消费、旅游收入、价格效应等相关因素对社会福利的影响。参照Ainhoa Urtasun,Isabel Gutierrez等相关学者的研究成果,在开放经济条件下,影响旅游目的地的居民的社会福利的主要因素有:一是消费部分旅游服务产品x1和复合商品x2;二是社会总产出y,影响其社会居民可支配收入;三是旅游目的地对x2的“进口”支出z,即“漏出效应”;四是价格效应,即旅游目的地价格水平会影响旅游目的地居民的真实收入,而且会影响到旅游目的地与非旅游目的地之间商品交易获益水平与竞争能力,即相对价格水平POP=P1/P2,P1、P2分别表示x1、x2的价格水平,按照经济学原理,则该旅游目的地的社会福利可以用下式来表示:

1.2 旅游产业发展、价格效应及其社会福利影响的一般均衡分析

1.2.1 旅游产业发展的积极社会福利影响的一般均衡分析

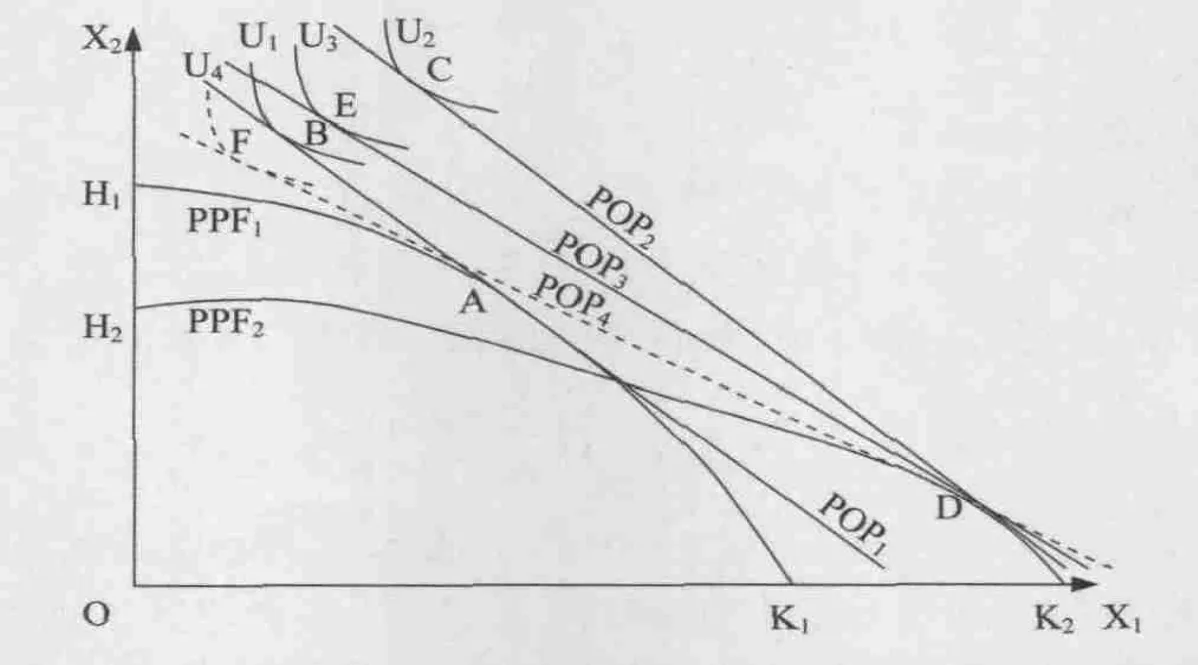

旅游产业的快速发展提升了旅游目的地的总产出水平,增加了社会居民的就业机会与收入水平,在很大程度上提高旅游目的地居民的社会福利水平。这种旅游产业扩张的社会福利影响可以通过一般均衡模型进行分析(见图1)。PPF为其生产可能性前沿曲线,它表示两种商品最大可能的生产组合,U1为社会福利无差异曲线,表示该旅游目的地在消费x1与x2时可能达到的福利,POP同时与PPF曲线、社会福利无差异曲线相切,使生产与消费同时达到一般均衡,整个旅游目的地社会福利最大化。旅游经济发展初期,当经济体系达到一般均衡时,生产均衡点在A点,消费点在B点,该旅游目的地生产更多的旅游服务,生产更少的复合商品x2,必须从外地“进口”复合商品,以满足本地消费需求。当该旅游目的地的旅游业快速发展时,生产可能性曲前沿曲线向x1方向扩张,生产均衡点由A点→D点,当价格水平不变时,POP1平行移至POP2,消费均衡点由B点升高至C点,旅游服务与复合商品消费量都增加,整个社会效用无差异曲线由U1提高到U2,也就是说整个社会福利水平显著增加。

命题1:旅游产业扩张→旅游总收入增加→提高旅游目的地的社会福利。

1.2.2 旅游产业发展的价格效应:旅游产业发展对旅游目的地物价的消极影响

旅游产业发展的价格效应是指旅游目的地旅游产业发展而带来的旅游目的地当地居民的收入水平增加与旅游消费需求大幅度增加,从而导致其生产资料、消费品、住房等相关产品的市场供求比例关系失衡所产生的价格体系失衡的现象。这主要是因为旅游产业发展导致旅游目的地的食、住、行以及旅游纪念品等为代表的各种消费品价格上升,从而导致其CPI大幅度上涨,而且生产资料、土地价格也会迅速上升,导致旅游目的地的生产成本、土地成本上涨,从而增加了旅游目的地居民的生产与生活成本,对其社会福利总水平产生了显著的消极影响。旅游产业发展的这种价格效应主要源自于如下几个方面:一是从产品供给角度来看,由于旅游产业的快速发展,旅游目的地产业结构出现失衡,劳动力、资本、土地、能源等社会资源流出工、农业等相关行业,流向旅游产业,从而使得工、农业产品的本地供给量出现了一定程度的萎缩,供给量减少,在需求增加的市场环境下市场价格肯定会出现上涨。而且,旅游目的地旅游产业的快速发展,部分生产资料与日常消费品依赖于外部供给,尤其是日常消费品的外部供给会增加商品销售的中间成本,从而提升其总体价格水平。二是从产品需求角度来看,大量旅游者涌入旅游目的地,一方面直接增加了旅游目的地旅游需求总量,提高与旅游产业直接相关行业的消费需求,从而提高其价格水平,另一方面,旅游产业发展会增加旅游目的地社会居民的收入水平,从而增加当地居民的社会消费需求,提升当地价格水平。

旅游产业发展的“价格效应”可以从一般均衡模型中得到解释。如本文理论基础中(1)~(5)式所示,旅游产业快速发展会让更多生产要素流入x1的生产而流出x2的生产,使得旅游产业总规模迅速膨胀,非旅游产业的生产规模下降,再加上旅游产业发展导致消费需求总量的大幅增加,使得相关产品出现供不应求的现象,从而导致其绝对价格总水平上升。另外,旅游产业的快速发展会导致旅游目的地的收入总水平与旅游消费总需求大幅度增加,社会效用函数上升,但是,旅游目的地由于受到资源有限性与社会总产出水平的约束,使得绝对价格总体水平上升。图1一般均衡图形显示:一是生产可能性曲线会向x1方向扩张而向x2方向收缩,在旅游产业扩张前,旅游产业与其他产业的最大总产值分别为OK1和OH1,而旅游产业快速扩张后,旅游产业最大总产值增加为OK2,其他相关产业的最大总产值减少为OH2①当然有可能存在旅游产业总值与其他产业总产值同时增加的情况,但由于旅游产业是其支柱产业,旅游产业总产值与其他产业的总产值之间的相对值十分大,H和K之间同样存在负相关的相对变化关系,从而使得其图解分析结果不会发生实质性的变化。,总体价格水平曲线由POP1平移到POP2,提高了旅游目的地的绝对价格水平;二是旅游目的地的社会生产可能性前沿曲线变为PPF2,那么,OK1/OK2、OH1/OH2分别是以旅游产业、相关产业所表示的该旅游目的地产业结构变化度,从而促使其非旅游产品的价格水平上升,而且,社会无差异曲线由U1上升到U2,消费需求增加,但由于受供给约束影响,相对价格曲线发生旋转,由POP2变为POP3,即旅游产业快速发展后旅游目的地相对价格水平提升。

命题2:旅游产业的快速扩张提高了旅游目的地的绝对价格水平与相对价格水平。

图1 旅游产业发展、价格效应及其社会福利影响分析图

1.2.3 旅游产业发展的价格效应的消极社会福利影响的一般均衡分析

尽管旅游产业快速发展本身对旅游目的地社会福利带来直接的积极影响,但与此同时,旅游产业发展会对旅游目的地带来间接的价格效应,这种价格效应又会在较大程度上对旅游目的地社会福利产生间接的消极影响。这种消极影响可以在一般均衡模型中得到有效解释。从图1可知,在旅游产业扩张前,旅游产业与其他产业的总产值分别为OK1和OH1,而旅游产业扩张后,旅游产业的总产值增加为OK2,其他相关产业的总产值减少为OH2,当“价格效应”存在时,旅游产业的快速发展会与其他产业竞争生产资源,那么其他产业的社会生产会减少,从而使其他产品的绝对价格水平会上升,旅游产业内的相关产品由于其他需求量大幅度增加也会使得旅游产业内相关产品的绝对价格水平大幅度上升,那么,旅游目的地与其他地区的相对价格也就会大幅度上升,从图形上来看,表现为相对价格曲线由POP2旋转到POP3,从而与新的较低的社会效用无差异曲线相切于F点,那么,该旅游目的地的社会福利水平会变为U3,而不是U2,这种价格效应对社会福利的负面影响即为U2与U3垂直距离,不过,从总体上来看,这种负面影响还是小于旅游产业发展的积极影响,即U3还是处于U1的上方。另外,由理论模型的(1)式~(7)式可知,旅游产业的快速发展还会造成社会资源在不同产业之间的配置不均衡,影响生产要素的边际产出效率,使得社会产出矛盾进一步恶化,激化旅游目的地社会产品的供求矛盾,加大相对价格曲线的旋转程度,从而大大降低社会实际收入水平,使得不同社会经济主体在经济发展中获得不公平的收入分配,对社会真实收入水平产生负面影响。如果这种负面影响足够大,社会真实的相对价格曲线可能会进一步旋转到POP4,社会无差异曲线会变为U4,使得社会福利水平处于U1的下方。

命题3:旅游产业的快速扩张虽然会提高旅游目的地社会福利水平,但“价格效应”会在一定程度上降低其社会福利水平。

2 研究设计

2.1 旅游产业发展的价格效应的测算方法

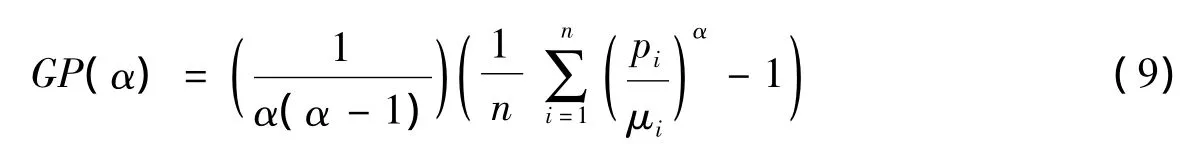

为了测算不同旅游目的地旅游产业发展所产生的价格效应,首先参照Shorrocks(1982)、Cowell(2000)的研究方法对广义熵指数(GE)进行相应的修正以测算各旅游目的地相对非旅游目的地而言的价格失衡程度,其测算公式如下:

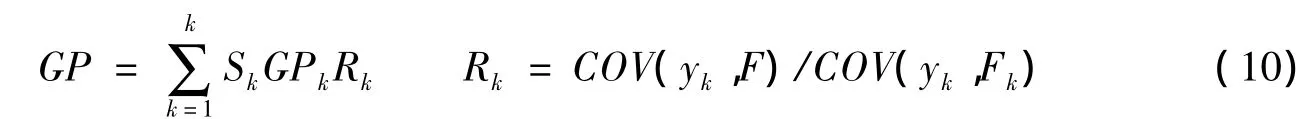

其中pi表示旅游目的地的不同类型价格指数,n为不同旅游目的地价格指数总类别,μ为各旅游目的地所在省份的同等经济发展水平地区的各种类别价格指数的均值,GP指数取决于参数α的取值,当α=0时,为对数变异系数均值,α=1时,为泰尔系数,当α=2时,为变异方差的半值。为保证分析结果的稳健性,本文将计算α=0,1,2时的GP指数。为了精确地计算旅游产业发展的价格效应,论证本文所提出的命题2,参照Paul(2004)、江庆(2010)等相关学者的研究方法将上述广义熵指数按国民收入来源进行分解,分解公式如下:

其中Sk为旅游目的地的某一产业总产出在GDP中所占的比重,GPk表示旅游目的地某一产业内的价格指数的广义熵指数(GP),F为不同旅游目的地GDP的累积分布函数,Fk为不同旅游目的地的某一产业总产出k的累积分布函数,则Rk为旅游目的地的某一产业总产出k与GDP之间的相关系数。从此可看出,旅游产业发展对GP的影响主要体现在三个方面:一是旅游产业本身的相对价格指数;二是旅游产业总收入在GDP中的相对重要性;三是旅游总收入与GDP的相关性大小。通过相应的数学转换,则可以计算出旅游产业发展所导致的价格弹性,即求出旅游产业发展的价格效应GP的边际影响:

上式表示在假定其他条件不变的前提下,不同旅游目的地旅游产业总收入每变动一个百分点对该旅游目的地的价格波动所产生的影响程度。

2.2 旅游目的地社会福利的测算

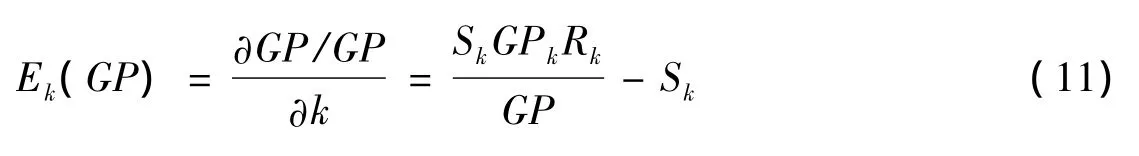

关于旅游目的地社会福利界定问题,保罗·萨缪尔森等人于20世纪中期最先提出社会福利函数,由于社会福利在实证分析中难以估计,传统的古典与新古典经济学的GNP、GDP、NI等指标成了衡量社会福利的替代指标。1968年Weisbrod等人最先提出了衡量家庭福利的消费货币价值指数(MVC),从家庭实际消费支出总额和财富净值总额来衡量其福利水平;1972年Nordhaus提出“经济福利尺度”(MEW),通过对GDP的校正得出经济福利指标。1974年Sen提出衡量社会、经济全面发展的福利指数S=RY(1-G),对社会福利进行综合评价时,同时考虑到人均GDP的提高与国内收入分配差距的缩小;1975年美国海外发展委员会提出了生活物质质量指标(PQLI),该指标从社会、文化、医学、营养学角度评价一个国家的社会福利水平;1990年联合国提出衡量社会福利的人类发展指数(HDI),利用预期寿命、成人识字率和人均GDP三个指标进行相应的社会福利评价。2004年美国社会保健协会提出另一种综合指标,简称ASHA指标,通过六项指标:就业率、识字率、平均预计寿命、人均国民生产总值增长率、出生率和婴儿死亡率来评价社会福利水平。该指标是在传统的衡量社会福利的经济指标的基础上综合了人类发展指数HDI和生活物质质量指标PQLI所有内在因素,较为全面地反映社会福利的真实状况。因此,本文对于旅游目的地的社会福利的实证测算是在美国社会保健协会提出的衡量社会福利的ASHA指数的基础上进行相应修正来构建旅游目的地社会福利测算指标,其计算公式为:

其中RL、RCU、RO、RGDP、RB、RD 分别为就业率、识字率、平均预期寿命增长率和人均GDP增长率、出生率、婴儿死亡率。

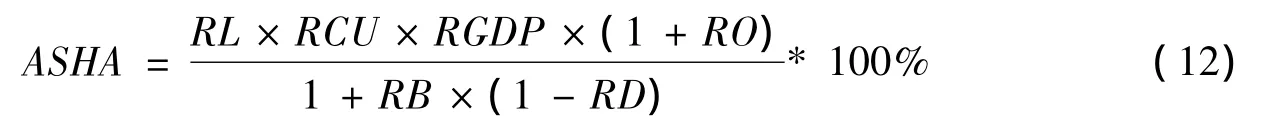

2.3 旅游产业发展及其价格效应的社会福利影响的实证研究计量模型设定

本研究在理论研究中分析了旅游产业发展及其所产生的价格效应对旅游目的地的社会福利的积极与消极影响,提出了命题1和命题3,为确认这种影响关系的大小,本研究对其建立如下实证计量分析模型:

其中ASHAit表示旅游目的地的社会福利水平,Ek(GP)it表示旅游目的地旅游产业发展的价格效应的影响值,φ3为该变量的系数,从理论上来看,该变量的系数应为负数,ΔLTGDPit表示旅游目的地旅游产业发展的变量,以旅游收入的对数表示,从理论分析可知,旅游收入与其他变量之间存在多重共线性,那么该变量是以增量的形式出现,从理论上来看,该变量的系数应该为正数,并从经济因素、生态因素、社会因素与文化因素的角度来设置控制变量,分别以旅游目的地GDP(ΔLGDPit)、生态环境质量(ΔLEit)、社会犯罪总量(ΔLCRIMit)、公共文化组织数量(ΔLACULit)的对数来表示。生态环境质量以环境综合质量指数表示,该指标参考姜勇(2007)的研究进行计算。该指标在不同区域全面建设小康社会的评价指标中已经得到广泛应用。由于这些变量可能会与产业结构变量存在多重共线性,都是以增量形式出现。从理论上讲,φ4、φ5、φ7应该为正数,φ6应该为负数,φ1为常数项,εit为随机扰动项。

3 实证分析

3.1 实证分析样本选择及其数据来源

本研究实证分析样本选择主要基于如下几个方面的标准:一是符合理论分析部分提出的基本假设,即旅游目的地的旅游产业发展水平较高,旅游产业在社会经济发展中占有十分重要的地位,旅游收入占GDP的比重为20%~55%;二是满足实证计量分析中所需要的样本容量;三是实证分析中各种资料的可获取性。因此,本课题组在实证研究中选择我国较为成熟的八大旅游区作为实证分析样本:四大世界自然与文化双重遗产——泰山、黄山、峨眉山-乐山大佛、武夷山风景名胜旅游区,以及张家界旅游区、三亚旅游区、阳朔旅游区、丽江旅游区。各旅游区所涉及的空间范围以行政区域为界限,其样本数据时间跨度为:2001年~2011年(主要受我国旅游经济统计数据的约束,不能获得旅游区所有年度更多的相关数据)。本研究利用这八个旅游区2001年~2011年度的时间序列数据组成面板数据进行实证分析,以保证计量分析结果的稳健性,每个旅游区的GDP、价格、投资、不同产业总产出、社会犯罪数量、公共文化组织数量、识字率、平均预期寿命、出生率、婴儿死亡率、旅游收入、旅游人次、旅游就业、旅游投资、环境质量①目前官方公布的生态环境质量指数的相关统计指标为PM 2.5,这个指标在本文所选择的实证分析样本的统计数据严重缺失,而且具有较大的片面性,仅反映空气质量的变化,没有反映生态环境的水资源、森林资源、湿地资源等相关因素的影响。等数据来自各地、市的统计年鉴,《中国旅游年鉴》,中经网统计数据库,各旅游管理部门的统计数据及实证调研资料。

3.2 旅游产业发展的价格效应的实证测算结果

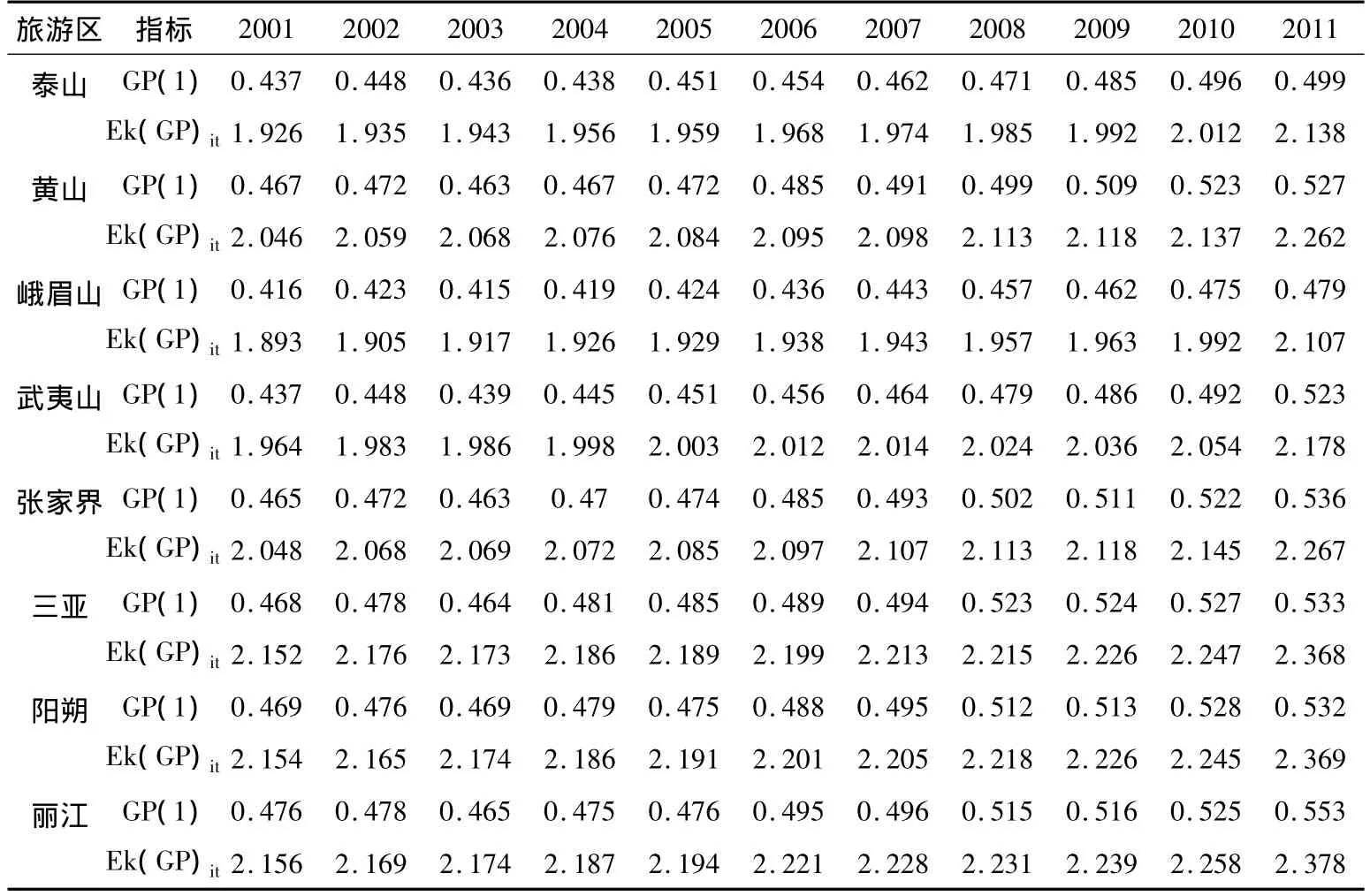

根据公式(9)~(11)计算不同旅游目的地价格体系失衡程度及其旅游产业发展的价格效应的弹性系数值,其具体计算结果见表1,限于篇幅,表1中仅列出了α=1时不同旅游目的地的GP指数值及其相应的Ek(GP)it值。表1的计算结果反映出如下几个方面特征:一是我国八大旅游区相对于其所在的经济区域而言,价格指数存在较严重的正向偏离性,GP指数都大于0且大部分都在0.45以上,远大于α=1时GP指数等于0.30的临界值,即各旅游目的地的价格水平确实存在偏高的现象,且这种变化关系随着其社会经济发展有不断加剧的趋势,如张家界的GP指数分别由2001年的0.465增加到2011年的0.536,丽江的GP指数分别由2001年的0.476增加到2011年的0.553,旅游目的地价格水平严重偏高于非旅游目的地价格水平的现象值得高度重视;二是旅游产业发展对价格水平影响的弹性系数都大于1,且大部分年份的数据都超过了2,处于富有弹性的范围,最小值也达到1.893,而最大值达到2.378,即旅游产业发展对价格水平扩大的影响程度要远远大于旅游产业规模本身的增长速度;三是旅游产业发展对价格水平影响的弹性系数与旅游收入占GDP的比重成正相关,从不同旅游目的地比较来看,泰山、峨眉山、武夷山旅游收入占GDP的比重相对较小,Gk也相对较小,而张家界、三亚、阳朔、丽江旅游区的旅游收入占GDP的比重相对较大,Gk也相对较大;四是随着旅游产业的快速发展,对价格水平影响的弹性系数也呈现出增长的趋势,如武夷山由2001年的1.964增加到2011年的2.178,黄山由2000年的2.046增加到2011年的2.262,峨眉山由2001年的1.893增加到2011年的2.107,三亚由2001年的2.152增加到2011年的2.368,丽江由2001年的2.156增加到2011年的2.378。这充分反映出不同旅游目的地不同时期旅游产业快速发展对价格水平失衡所带来的消极影响,即论证本文理论研究中提出的命题2成立。

表1 不同旅游目的地价格体系失衡度及其旅游产业发展的价格效应的影响结果

3.3 旅游产业发展水平及其价格效应对社会福利影响的实证分析结果

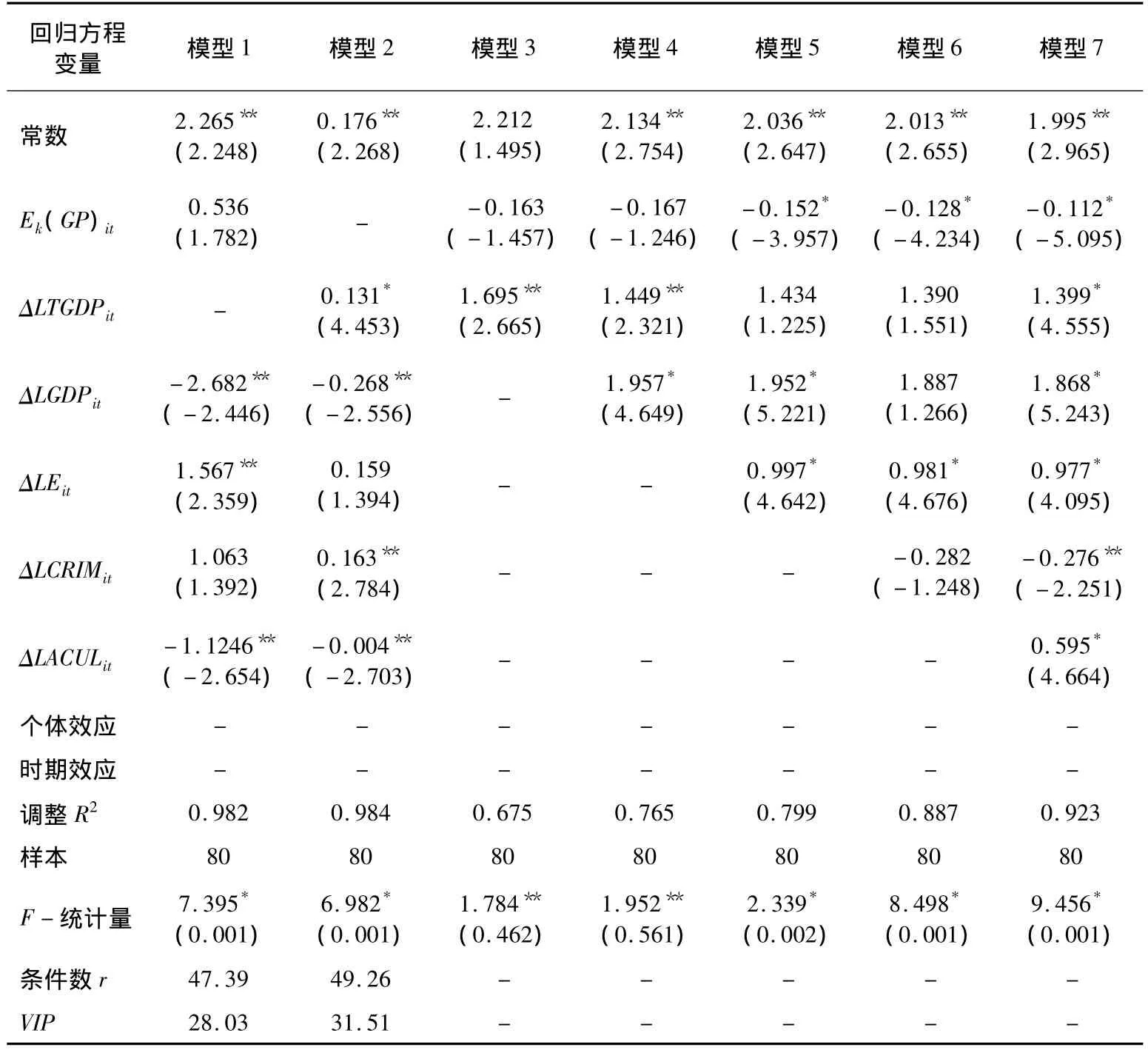

基于计量回归方程(13)及其社会福利指数、GP指数的实证计算结果,本文利用MATLAB软件对旅游业发展水平及其价格效应对不同旅游目的地的社会福利的影响进行计量分析,经协方差分析和霍斯曼检验(Hausman Test)拒绝了随机效应的原假设,故选用等斜率的固定效应面板计量模型来进行实证分析,具体结果如下表2所示。由于本研究中的控制变量较多,首先要分析旅游产业发展与社会经济文化影响变量之间的多重共线性,模型1和模型2分别是以旅游产业发展水平及其价格效应的变量为因变量,以其他影响社会福利的社会、经济、文化、生态变量为解释变量进行计量分析来判别其是否存在多重共线性,其方法如下:首先是看模型(1)、(2)的回归系数估计值的符号与大小来看,GDP、文化变量的系数均为负数,这显然与理论基础相背离,可以初步判断变量存在多重共线性;其次从模型1和模型2的回归结果来看,VIP值分别28.03和31.51,远远大于临界值10,r分别为47.39和49.26,远远大于临界值20,即存在多重共线性。

表2 旅游产业发展水平及其价格效应的社会福利影响的计量回归结果

当存在多重共线性时,最好是利用比率法或差分法的模型设定以改变解释变量的组合方式来消除多重共线性。考虑到数据资料的可获取性与回归结果的稳健性,本文采用差分和“分级回归方法”进行分析,其回归结果也列在表2中,模型3中没有设置任何控制变量,只有旅游产业发展水平及其价格效应这两个变量,回归系数分别为1.695、-0.163,与理论模型预期相一致,但T-统计量的显著水平较差,拟合优度仅为0.675,拟合效果较差,说明这两变量不能完全解释旅游目的地社会福利的变化情况,模型4到模型7分别增加了经济、生态、社会、文化因素等控制变量,随着相关变量的增加,回归系数T-统计量的显著水平大大增强,拟合优度由0.675增加到0.923,这说明模型7能更好说明旅游经济发展水平、价格效应及其相关控制变量对旅游目的地社会福利的影响。从模型7的结果来看,所有变量的系数都在1%或5%的显著水平显著,ΔLTGDPit、ΔLGDPit的系数分别为1.399、1.868,这两个影响系数相差不大,充分说明旅游目的地的旅游产业发展对社会福利产生了显著的积极影响,印证了理论分析中命题1的正确性,而且,旅游产业发展在旅游目的地的总体经济发展中占有十分重要的地位。旅游产业发展的价格效应变量Ek(GP)it的系数为-0.112,旅游产业发展的价格效应对社会福利产生了的消极影响,那么,结合实证分析第二部分计算的旅游产业发展对价格水平消极影响的实证测算结果,可以计算出旅游目的地旅游产业发展对社会福利的间接消极影响,这就证明了理论分析部分命题3的正确性。其他控制变量ΔLEit、ΔLCRIMit、ΔLACULit的系数分别为 0.977、-0.276、0.595,即生态环境优化产生了积极的社会福利效应,社会环境恶化产生消极的社会福利效应,文化环境优化产生了积极的社会福利效应。

4 结论与讨论

本研究针对我国不同旅游目的地的旅游产业快速发展与价格水平失衡这一典型事实,将旅游收入、价格等影响因素引入经典的社会福利函数,构建了旅游产业发展、价格效应及其社会福利影响的一般均衡模型,以图解分析方法对旅游产业发展及其价格效应的社会福利影响进行了深入理论分析,在一定程度上避免了单纯从旅游收入指标来分析旅游产业发展的社会经济影响的不足之处。理论研究结论显示:旅游产业快速发展对经济增长有显著的积极影响,从而推动旅游目的地社会福利水平的提升,与此同时,旅游产业快速发展对旅游目的地的价格水平产生了显著的消极影响,这种消极的价格效应又通过社会福利函数在很大程度上对当地居民的社会福利带来间接的消极影响。

本文以四大世界自然与文化双重遗产——泰山、黄山、峨眉山-乐山大佛、武夷山风景名胜旅游区,以及湖南张家界、海南省三亚、桂林阳朔、云南丽江旅游区的旅游产业为对象进行实证检验显示:旅游产业发展对旅游目的地的社会福利产生显著的积极影响,因为旅游产业发展每增长1%,其社会福利水平在原有基础上会增加1.399%,虽然随着旅游产业快速发展也会带来一定的消极的价格效应,并且产生消极的社会福利影响,但是这种消极影响会远远小于旅游产业发展本身对旅游目的地社会福利的积极影响。总体而言,旅游目的地的价格水平的GP指数会在原有基础上增长2.122%,从而对其社会福利带来的消极影响仅为-0.238%(2.122*-0.112)。另外,旅游产业发展的积极社会福利效应及其带来的价格效应所产生消极社会福利影响在不同旅游目的地存在显著的时空差异性,即随着时间推移各旅游目的地的旅游产业发展对社会福利的积极影响在不断提高,对价格水平失衡的消极影响,及这种价格效应对社会福利的消极影响在不断加剧;随着旅游目的地旅游产业发展水平的提高,这种积极与消极影响也在不断提高,如2001年度峨眉山旅游区的这一影响值分别为1.893%、-0.212%,在2011年则分别达到2.107%、-0.236%,云南省丽江旅游区的旅游产业发展水平更高一些,2001年这一影响值则分别为2.156%、-0.241%,而在2011年则分别达到2.378%、-0.266%。所以,单纯地考虑旅游产业快速发展对旅游目的地社会福利的积极影响而不考虑旅游产业发展中的价格效应对其社会福利的消极影响是不妥当的。

基于上述理论与实证分析结论,我们可以得到如下几个方面启示。

第一,旅游产业发展是旅游目的地社会福利提升的重要推动器。随着我国社会经济发展水平的不断提升,旅游产业发展速度迅猛,旅游产业规模日益扩大,我国政府也将旅游产业确定为我国国民经济的战略性支柱产业,而且,旅游产业具有资源消耗低,带动系数大,就业机会多,综合效益好等显著特点,它在扩大消费、文化繁荣、惠及民生等方面作用显著,从而有力地提升旅游目的地的社会福利水平。从本文的实证分析中也可以看出,八大旅游目的地旅游产业总收入占GDP比重非常高,达30%左右,平均来看旅游总收入每增加1%,其社会福利水平会提升1.399%。由于旅游目的地旅游产业的总体发展速度很快,都达到10%以上,这样,旅游产业发展对其社会福利影响的增长速度也将更大,正基于此,本文认为旅游产业发展对民生福利产生了较大的推动作用。

第二,要充分重视旅游产业发展所带来的价格效应对社会福利所产生的间接的消极影响。旅游产业发展虽然为不同旅游目的地带来十分可观的旅游收入、旅游消费与就业。但是,从本文的理论与实证分析及相关学者的研究成果来看,旅游产业发展对当地物价水平提升产生了较大的推动作用。而这种消极影响又会间接影响旅游产业发展对社会福利的积极影响。一般而言,大多数旅游目的地具有较为丰富的旅游资源,旅游产业开发具有较强的比较优势,旅游开发在一定时期内促进了旅游目的地的社会经济的发展。但是,由于受到旅游目的地社会、经济资源稀缺性的约束,如果任凭旅游产业自身的盲目发展,再加上旅游目的地政府对旅游产业发展的“扭曲性”人为干预,旅游目的地的社会总产出不但会在总量上小于总需求,而且会在较大程度上出现供求结构上的失衡,从而带来旅游产业快速发展的“价格效应”,对当地居民(尤其是非旅游产业就业的社会居民)的社会福利产生较大消极影响。所以,旅游目的地政府管理部门不仅要构建完善的产业结构支撑体系,促进其产业结构适度多元化,解决旅游目的地供求结构上的失衡,而且要构建完善的旅游目的地价格体系调控机制。

第三,加强旅游目的地生态、社会、文化环境治理是提高其社会福利水平与实现旅游业可持续发展的基本保障。随着我国旅游产业的快速发展,大量旅游者涌入区域狭小的旅游目的地,尤其是那些自然景观型旅游目的地,这将对其生态、社会、文化环境产生巨大的压力,生态环境恶化、旅游欺诈、旅游犯罪、交通堵塞、文化变异等相关社会问题相继发生的可能性增加,这不仅会对当地居民的生活造成负面影响,而且会影响旅游目的地的整体形象与纵深发展。从本文理论与实证分析可知,旅游目的地生态质量、社会与文化变量不仅是影响其社会福利的不可缺少的控制变量,而且与旅游产业总收入这一变量存在较强的多重共线性,也就是说它对旅游目的地旅游产业发展与社会福利都产生十分重要影响。因此,必须努力实现旅游目的地旅游产业与生态、社会、文化的协调发展。

本文从一般均衡的角度分析旅游产业发展对社会福利的直接影响,旅游产业发展的价格效应,及这种价格效应的对社会福利的间接消极影响。本文主要局限之处在于:模型分析中没有考虑旅游产业发展其他消极影响,如收入分配悬殊、产业结构畸形、生态环境恶化等,而且,理论分析都是以旅游目的地的旅游产业为其支柱产业为前提,没有考虑不同产业均衡发展的旅游目的地的情况。实证分析的“旅游区”样本选择仅局限于小区域范围,或者某些资源依赖型目的地,或者欠发达地区。如果考虑一个旅游城市,比如昆明或成都、青岛、上海、广州、北京这样的城市旅游目的地,或者考虑不同省份的旅游产业发展的价格效应如何?它对当地居民社会福利的影响又如何呢?这些相关问题也是下一步进行深入研究的主要方向。

[1] 范业正.从生活福利与旅游富民看旅游民生[J].旅游学刊,2010(7):33-36.

[2] 江庆.中国地方政府总体财力不均等程度及其分解:1997-2005[J].南方经济,2010(8):3-15.

[3] 姜勇.江苏省小康社会环境质量综合指数考核与评价体系的建立[J].江苏环境科技,2007(5):57-60.

[4] 麻学锋,孙根年.20年来张家界旅游发展的民生福利考察[J].统计与信息论坛,2011(7):43-47.

[5] 熊元斌,蒋昕.旅游业可持续发展的路径依赖及其创新选择[J].商业经济与管理,2011(2):92-98.

[6] 左冰,李郇,保继刚.旅游国民收入及其初次分配格局研究[J].旅游学刊,2007(1):10-16.

[7] Chao Chi-Chur(2012).Environmental control,wage inequality and nationalwelfare in a tourism economy[J].International Review of Economics and Finance,22(3),201-207.

[8] Cowell F A(2000).Measurement of inequality[A]∥Atkinson A B,Bourguignon F.Handbook of Income Distribution[C].Amstrerdam:North Holland,87-166.

[9] Li Sheng(2011).Taxing tourism and subsidizing non-tourism:A welfare-enhancing solution to“Dutch disease”?[J].Tourism Management,32(1),1223-1228.

[10] Mayer M,Müller M,Woltering M,et al.(2010).The economic impactof tourism in six German national parks[J].Land Scape and Urban Planning,97(5),73-82.

[11] Paul S(2004).Income sources effects on inequality[J].Journal of Development Economics,73(1),435-451.

[12] Shorrocks A(1982).Inequality decomposition by factor components[J].Econometric,50(1),193-211.

[13] Urtasun A,Gutierrez I(2006).Tourism agglomeration and its impact on social welfare:An empirical approach to the Spanish case[J].Tourism Management,27(4),901-912.

[14] Yalcin A,Mehmet B(2011).Time-varying linkages between tourism receipts and economic growth in a small open economy[J].Economic Modelling,28(3),664-671.