农村精英对合作社非线性发展的影响机制研究

——基于北京郊区四个农民专业合作社的案例分析

杨 龙,仝志辉,李 萌

(中国人民大学农业与农村发展学院,北京 100872)

一、问题的提出

在农村市场经济不断发展的背景下,中国农产品市场仍然由分散的贸易市场主导,仅有0.3%的小农通过现代供应链方式与市场联结[1]。在这种市场条件下,中国分散经营的小农不能应对大市场的风险,在市场谈判中处于弱势地位。农民合作社被预期能够降低交易成本,加强农业和商业的联系,将小农和收购商、加工商、零售商联系在一起,提高小农的谈判能力使其获得价值链中的均等收益[2]。合作社建设需启动农民合作,农民合作的条件主要有三种:基于血缘基础上的无私奉献、基于理性计算基础上的自愿协商、公共权力的强制作用[3]。具备条件之一,就能启动农户合作。但中国二十世纪五十年代至七十年代的集体化、合作化运动使国家权力控制了乡村的组织和文化,在集体化的过程中,国家权力对乡村进行了改造,原有以血缘为基础的合作不断萎缩。基于理性计算基础上的自愿协商看似在市场经济下最有可能发展农户合作,但农户合作存在过高交易成本,“搭便车”行为导致集体行动困境,因此市场经济逻辑很难成为农民合作的启动力量。在此情况下,启动农户的合作需要公共权力——国家的介入。罗兴佐认为,国家介入的关键是提供一种组织资源,在日益市场化、农民日趋理性化的农村,这种组织资源可能是农民低成本合作所急需的[4](p112-120)。

为推动农民合作,国家出台了《农民专业合作社法》(以下简称“合作社法”)。合作社法的出台导致各地政府积极支持合作社的建立[2],农民专业合作社的发展出现了一波高潮。截至2012年3月底,全国农民专业合作社达55.23万户[5]。

政策推动了农民专业合作社的发展,但实际调查却发现建立的合作社并没有达到政策的预期目的。当前名义上的合作社并未发挥真正的作用,农村精英“垄断”了合作社的发展。这导致合作社中社员各项权力的民主性欠缺,社员对合作社的满意度低[6]。农村精英申请成立合作社往往为获得国家的扶持、补助或奖励政策。这些合作社在实践中的表现偏离了合作社法对合作社的预期运行方式,合作社出现了“非线性发展”现象。

政策研究中,非线性的含义是政策在执行中未达到预期效果。大部分研究认为政策干预的过程是“政策-实施-结果”的线性过程[7],但公共政策执行的过程中却常出现非线性特征[8]。合作社法出台后,政策执行中出现了非线性的特征,突出表现为专业合作组织出现的“名实分离”现象[9]。

合作社的非线性发展很大程度源于合作社的成立多是自上而下的过程。在自上而下过程中,农村精英的作用不容忽视[10,11]。但现有研究多关注农村精英对农民专业合作社的积极作用或农村精英主导合作社的现实合理性[12,13],对合作社非线性发展现象关注不足,未能注意农村精英对合作社非线性发展产生的影响。Liang、Hendrikse、Huang等虽关注了合作社治理结构中表现出的不平等分配,也区分了合作社中的核心成员和一般成员[14],但未详细分析合作社核心成员对合作社的影响机制,也未能区分合作社成立和运行两个不同的阶段,而是将其发展视为一个过程展开分析。

针对现有研究不足,基于北京郊区四个合作社的案例,本文将回答以下问题:(1)农民专业合作社“非线性发展”的主要表现有哪些方面。(2)在合作社成立和运行两个阶段,农村精英影响合作社非线性发展的内在机制是什么。回答这些问题,将有助于推动合作社的规范发展。

二、分析框架

本文要分析的是农村精英如何影响合作社的非线性发展。叶本乾认为,在村庄权力的内核和边际结构中,村庄精英居于承上启下的中介地位[15]。农村精英的身份多为村干部、农业技术人员、商人、加工商,他们同时也被视为农村中具有企业家精神的人[2]。 在 Liang、Hendrikse、Huang等的研究中,农村精英是合作社中的“核心成员”[14]。在某项政策由上至下执行过程中,农村精英往往先获得信息,并在政策执行中发挥能动作用。在合作社非线性发展的两个阶段——成立合作社的机会获得及合作社的实际运行中——农村精英产生了不可忽视的影响。

农村精英对合作社发展的影响机制可从两个层面进行分析,一是制度环境层面,二是行动者层面。制度环境是作为行动者的农村精英对合作社产生影响的行为背景,农村精英的行为往往嵌入在制度环境中。在合作社非线性发展或出现名实分离的制度环境分析中,仝志辉、温铁军从经济角度分析,认为资本和部门下乡存在营利性目标,资本与部门和数量庞大的小农接触,存在过高的交易成本,影响实现收益的效率,所以资本和部门希望农户进行联合。但真正的农户联合会对资本和部门的长久利益造成影响。在此情况下,资本和部门更愿意与大农形成利益合谋,支持大农或大农的合伙制企业成为联结资本、部门和小农的中介,而这些大农成立的合作社多是“假合作社”[16]。熊万胜从社会学视角进行分析,他认为,国家在市场经济条件下强化了有选择的再分配体系以及法律体系,建立了政府对企业和能人的非科层性集权关系,这种关系的运作方式是人格化的,这样的制度环境给合作组织的名实分离提供了自主性空间与合法性[9]。因为有了这样的制度环境,农村精英才能积极嵌入其中。

在上述研究背景下,本文借鉴“农户可持续生计框架”及动机理论对农村精英影响合作社发展的机制进行分析。在农户可持续生计框架下,农户拥有的资本状况影响其生计策略及配置、使用资产的方式[17]。农村精英在物质资本、人力资本、社会资本方面比普通农户存在优势[2], Liang、Hendrikse、Huang等认为这是农村精英所具备的资源禀赋[14]。物质资本指用于经济生产过程中除去自然资源的物质。人力资本指个人拥有的用于谋生的知识、技能以及劳动能力和健康状况。社会资本指为了实现不同生计策略而动员的社会资源[18]。一个人的社会资本主要从社会网络、信任和公共准则和约束力三个方面衡量。农村精英所拥有的资本优势使他们在生计策略方面不同于普通农户,在国家支持合作社的政策背景和制度环境之下,农村精英和普通农户会表现出不同的行为策略。动机理论中,动机可分为内在动机和外在动机。内在动机是由活动本身产生的满足和愉悦引起的,外在动机是基于外在奖赏或压力参加某种活动[19]。农村精英在合作社的成立和运行时所持有的内在动机和外在动机影响他们的参与行为及策略。

三、合作社非线性发展的状况

本文案例分析基于北京市郊区四个合作社的调查资料。四个合作社分布在北京的延庆县和通州区。合作社概况如下:(1)葡萄合作社G所在村从1994年开始发展葡萄种植基地,2004年注册为葡萄协会,采取“支部+协会+农民”的模式,协会由支部管理。2007年协会转制为合作社,在北京市工商局注册,注册资金11万元。截至2009年底有成员130多户,葡萄种植达1100多亩。(2)奶牛合作社D成立于2004年3月,注册资金33.7万元,2007年转制为合作社。219户农民注册并出资,普通农民每户出100元,共计21900元;三位大户共出资近31万元。截至2009年底有社员231户,共有奶牛5000头左右。合作社拥有化验室、饲料站、培训学校各一所,运输车辆一辆及挤奶台十个。目前设有理事5名、监事和会计各1名。(3)粮食合作社M成立于2008年7月,于工商部门登记。合作社业务范围为小麦与玉米的种植、销售及技术推广服务。截至2009年底合作社有5户社员、110亩地。合作社设有理事会和监事会,由5户社员分别担任。(4)养殖合作社X成立于2008年5月,五名养殖户自发组织、向乡镇农经站提出申请建立,于工商部门注册。截至2009年底合作社有五名会员,每户养猪约300头。合作社设有理事会与监事会。虽然四个合作社遵照合作社法的规定在工商部门进行了注册,成为了法律认可的合作社,但调查显示四个合作社均存在名实分离的现象,注册时的宗旨、管理方式、要发挥的作用在现实中未得到体现。

合作社法中规定的合作社与调查合作社的差异明显(表1)。理想的合作社应满足自愿联合、民主管理的要求,但在实际中,合作社或是基层政府推动的,或是自愿联合但没有管理的。没有管理是因为合作社没有正常运行。合作社应提供统购统销或加工、信息等服务,但调查的合作社均未发挥这些作用。合作社应有理事会和监事会,但在现实中只是申请时为符合法律规定而写在文本上,现实不存在或者即使存在也并未发挥作用。在最能体现合作社性质的宗旨及盈余分配方面,调查的合作社未体现为成员共同利益服务,没有盈余分配。即使有,也并不是合作社法上规定的利润盈余。

表1 合作社法中的合作社与调查合作社的对比

四、农村精英影响合作社非线性发展的机制

(一)农村精英在“成立合作社机会获得”中的行为机制

合作社发展的制度环境倾向于扶持大农。农村精英的物质资本、人力资本、社会资本的优势使其在政策向下推行过程中更容易获得成立合作社的机会。

农村精英的物质资本优势表现为拥有较多的生产资料,或有普通农户所不拥有的生产设备。例如,奶牛合作社负责人拥有的奶台、牛奶智能化检测设备是普通农户没有资金能力购买的。粮食合作社负责人种植30多亩地,而其所在村庄平均每户仅有6亩地。合作社负责人种植的土地面积远高于农户平均水平。

农村精英的人力资本优势表现为能力强、见多识广。葡萄合作社负责人是村庄引进葡萄种植的发起人。若没有合作社负责人的能力和见识,该村庄很难发展葡萄种植。奶牛合作社负责人对养牛小区、发展循环经济有一个完整、长远的规划,其想法源于去各地参观学习的收获或和专家的交流。

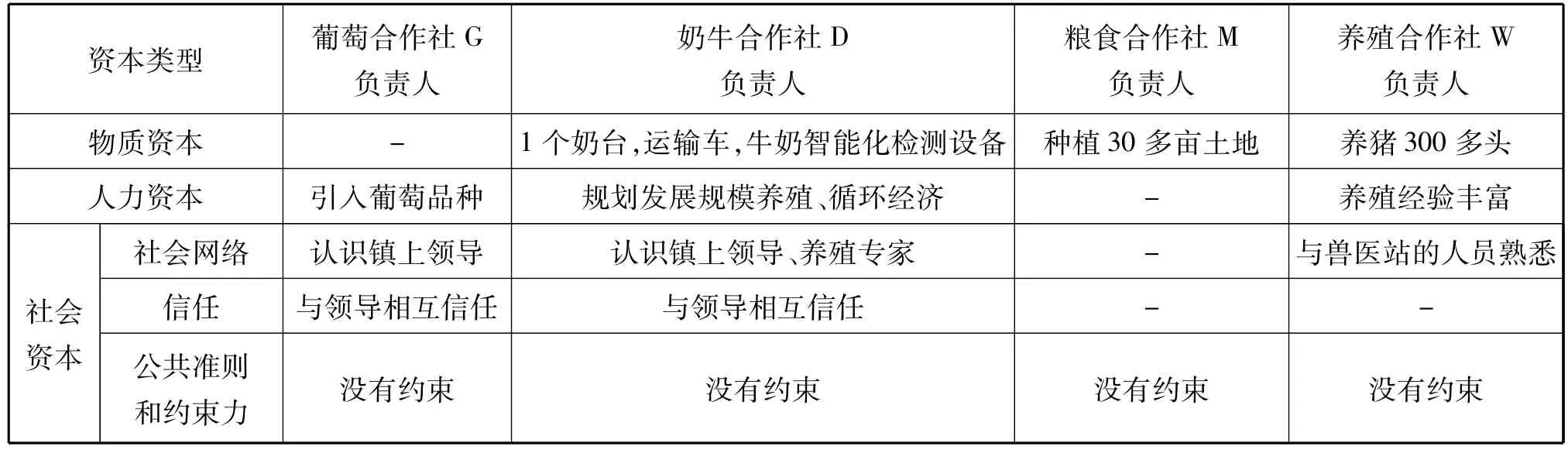

在社会资本方面,合作社负责人的社会网络广,在互惠与信任中易得到政府的信赖。基于山西运城100家合作社的调查数据,倪细云、王礼力和刘婧对合作社负责人的能力进行测度,发现关系能力在负责人的能力结构中最为突出[11]。这使得合作社负责人更容易从政府得到资源。在公共规则和约束力方面,农村精英在合作社中的行为不受法律法规的监管和评估,缺少对其行为的约束力。如表2所示,合作社负责人认识镇上的领导或认识养殖专家,这是普通农户所不及的地方。在政策由上至下推行中,农村精英因容易得到政府的信赖,从而更容易获得成立合作社的机会。

表2 合作社负责人所拥有资本的情况

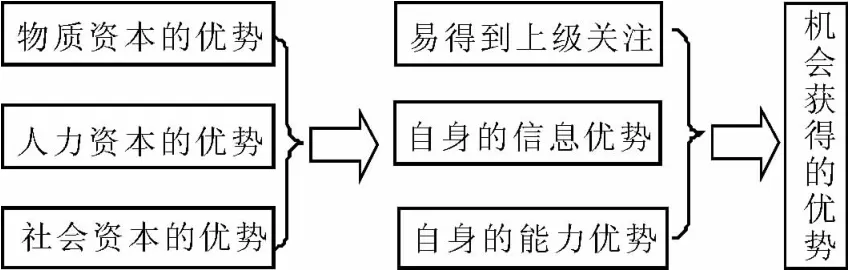

如下图所示,农村精英的社会资本、人力资本优势使其容易获得相关政策信息。农村精英本身也具备能力申请成立合作社。在获取注意、信息、能力三方面存在优势的情况下,农村精英更容易获得成立合作社的机会。

图1 农村精英在合作社发展中“机会获得”的机制

(二)农村精英在“合作社实际运行”中的行为机制

农村精英在合作社政策推行过程中更容易获得机会,但在成立合作社后,合作社如果按照其申请时的宗旨、规定执行,也可以发挥其政策预期作用,但这种情况为何很少出现呢?这需涉及农村精英在“合作社实际运行中”作用机制的探讨。

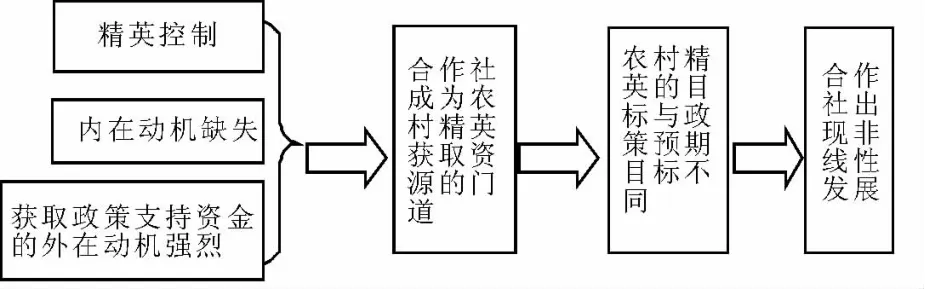

这种机制可分为两方面:(1)农村精英在物质资本、人力资本、社会资本方面的优势使他们在合作社成立后有能力控制合作社的运行,称为“精英控制”;(2)专业合作社不能发挥理论上的作用,导致农村精英在合作社运行中的内在动机缺失,而其受政策诱导的外在动机却十分强烈,由此导致合作社成为了农村精英“资源获取的门道”[9]。

精英控制合作社导致合作社在管理方面不可能做到民主管理,在合作社运行中会遵循“差序格局”的方式先满足自身需求,再满足与自己关系密切农户的需求,最后才可能顾及普通农户的需求。在组织制度方面,理事会和监事会形同虚设。在盈余分配方面,在缺少制度约束的情况下也不可能做到财务状况透明、盈余按规定返还或分配给成员,这导致合作社的名实分离。

在组建合作社及在合作社运行中,农村精英的内在动机是使合作社能够解决弱小农户和大市场的对接问题,这会激励农村精英为自身及合作社成员的利益服务。外在动机是获取合作社法出台后伴随的政策资金支持。

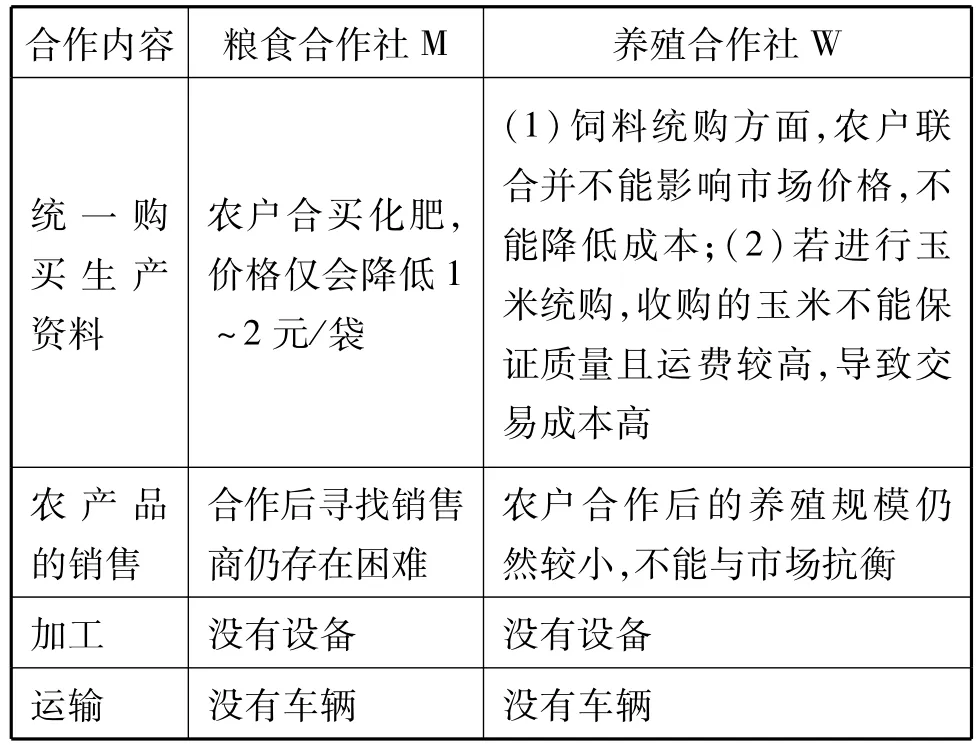

由对粮食合作社和养殖合作社负责人的访谈得知,合作社在统一购买生产资料、统一销售农产品、农产品加工、运输等方面不能够和大市场抗衡,成立合作社后并不能有效降低农业生产的成本,也不能增加在购买农业生产资料时的谈判能力和定价能力。此外,由于缺少生产工具,加工和运输等服务也不能开展。由此可见,成立合作社后并不能有效解决成立前存在的问题,农村精英很难具备让合作社发挥理论上作用的内在动机。在制度环境方面,政策设计和推进部门对合作社发挥作用的具体措施不完备,也使精英无法产生真正进行合作的动机。

表3 成立合作社所能发挥的作用

内在动机缺失的情况下,农村精英仍然组织建立合作社主要是基于外在动机的驱动。如表4所示,成立时间较长的葡萄合作社和奶牛合作社已经获得了较多的政策资金支持,在合作社财政不透明的情况下,政策支持资金很容易被农村精英俘获,成为他们获取资源的“门道”。由此可见,农村精英成立合作社的外在动机强烈。

表4 合作社已获得的或预期获得的政策支持

图2 农村精英在“合作社实际运行”中的作用机制

农村精英能够控制合作社,且其内在动机缺失,但获取政策支持资金的外在动机强烈,使合作社成为了农村精英获取资源的门道。农村精英的目标与国家的政策目标的不同,导致合作社发展出现了非线性的过程(图2)。

五、结论

基于北京郊区四个合作社的实地调查,经与合作社法所预期的“理想型”合作社对比,可发现合作社出现了“非线性发展”的现象。这种现象表现在管理方式、组织作用、宗旨、组织制度、盈余分配等多方面。

合作社发展的非线性过程可以分为两个阶段:成立合作社的机会获得以及合作社的实际运行。这两个阶段统归于“非线性发展”概念之下,为回答农村精英如何影响合作社的非线性发展,本文分析了在合作社发展中资本和部门倾向扶持农村精英,且在非科层性集权关系的运作方式存在人格化特征的条件下,农村精英在“合作社机会获得”和“合作社实际运行”中发挥作用的机制。

在成立合作社的机会获得方面,与普通农户相比,农村精英在物质资本、人力资本、社会资本方面存在较大优势,这使得他们在政府推动合作社发展的政策背景下更容易得到上级的注意和支持,也更容易获得相关政策支持的信息。农村精英本身也有能力申请成立合作社。在获取注意、信息、能力三方面存在优势的情况下,农村精英更容易获得成立合作社的机会。

在合作社实际运行中,由于农村精英成立合作社的内在动机缺失,但获取政策支持资金的外在动机强烈,而且他们又能够通过三种资本优势控制合作社,令合作社成为农村精英获取资源的门道,这使农村精英申请成立或转制合作社的目标与国家的政策目标产生背离,最终导致合作社出现非线性发展的现象。

参考文献:

[1]Jia X, Huang J.Contractual arrangements between farmer cooperatives and buyers in China[J].Food Policy,2011, (5).

[2]Bijman J, Hu D.The Rise of New Farmer Cooperatives in China;Evidence from Hubei Province:EAAE 2011 Congress,Change and Uncertainty:Challenges for Agriculture,Food and Natural Resources[EB/OL].Zurich, Switzerland,2011-09-01.

[3]申端锋.农民合作的想象与现实[J].读书,2007,(9).

[4]罗兴佐.治水:国家介入与农民合作[M].武汉:湖北人民出版社,2006.

[5]李雨,李录堂.农民专业合作社的发展困境与法律思考[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2013,(4).

【】【】

[6]申志平,刘婷婷,张淑秀.农民专业合作社中社员民主性影响因素分析——以陕西省白水县为例[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2012,(2).

[7]王伊欢,叶敬忠.农村发展干预的非线性过程[J].农业经济问题,2005,(7).

[8]傅广宛.非线性视角中的公共政策执行过程[J].中国行政管理,2003,(5).

[9]熊万胜.合作社:作为制度化进程的意外后果[J].社会学研究,2009,(5).

[10]Sultan T, Larsen K, Huang Z.Learning by Doing-Farmers’Specialized Cooperatives Development in China[R].2011 International European Forum,Discussion Paper 122025.

[11]倪细云,王礼力,刘婧.农民专业合作社理事长能力测度与培育——基于运城市100家合作社的实证研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2012,(5).

[12]熊素兰,许朗.能人推动型合作经济组织的实证研究——基于山东、河南两省的实地调查[J].山东农业大学学报(社会科学版),2010,(1).

[13]陈诗波,李崇光.我国农民专业合作组织的“能人效应”解析[J].学术交流,2008,(8).

[14]Liang Q, Hendrikse GW J, Huang Z, et al.Core and Common Members in Chinese Farmer Cooperatives[R].Erasmus Research Institute of Management(ERIM),Research Paper ERS-2012-002-STR.

[15]叶本乾.村庄精英:村庄权力结构的中介地位[J].中国农村观察,2005,(1).

[16]仝志辉,温铁军.资本和部门下乡与小农户经济的组织化道路——兼对专业合作社道路提出质疑[J].开放时代,2009,(4).

[17]唐丽霞,李小云,左停.社会排斥、脆弱性和可持续生计:贫困的三种分析框架及比较[J].贵州社会科学,2010,(12).

[18]李琳一,李小云.浅析发展学视角下的农户生计资产[J].农村经济,2007,(10).

[19]庄海静,徐秀丽.农民参与专业合作社的动机探析——基于对京郊合作社的实地调研[J].农业经济,2010,(4).