论马克思“人的自由解放与全面发展”观念演变

张鑫

摘 要:马克思说:“从哲学的意义上讲,自由是指对必然的认识和对客观世界的改造。”从中可以看出自由的本质其实就是人类在自身发展过程中通过对客观规律的认识与改造和利用,满足自身发展需要的不断实践着的过程,由此可以看到人类文明发展史就是人类争取自由的历史。经过笔者对改革开放以来部分相关文献资料的整理总结,围绕马克思关于“人的自由解放与全面发展”观念演变过程,从“理论观点初步奠定”、“理论观念的完善与发展”、“理论观念在社会主义国家的实践丰富”、“当代国内学界关于人的自由解放与全面发展的研究趋势”四个方面进行综述。

关键词:人的自由解放与全面发展;演变历程;理论观念

中图分类号:B0-0 文献标志码:A 文章编号:1002-2589(2013)01-0063-02

一、理论观点的初步奠定

马克思在任《莱茵报》编辑期间发现:面对19世纪日益突显的社会矛盾和政治斗争,仅仅依靠理论批判,是无法解决这些问题的,所以,只有进行社会革命根本改造社会,才能达到改造国家、实现人类的解放与自由发展的目的。而面对日益严峻的阶级矛盾和无产阶级的无奈而无力的抗争,这位无产阶级导师不得不从无产阶级角度出发,为这个无助的阶级寻求可以解放自身并发展自身,最终实现“人”的权利的新道路——追求人的自由解放与全面发展。

李鼎文在《马克思精神是人的自由解放》一文中提出:“马克思是通过对黑格尔法哲学的批判,首先弄清了国家和社会的关系问题。”由于迥异的阶层出身,不同的人在国家中的政治地位是千差万别的,从这个客观事实出发,他否定了原来黑格尔所倡导的“国家是宇宙精神的体现”的那种为政治服务的观点,更加尤为可贵的是:在他看来,政治地位的解放与获得不再成为人的解放的衡量尺度,或者说,不再是唯一的衡量尺度。他已经为“人的自由与解放”注入了“人道主义”的强心针。只不过,相较以往而言,他的人道主义已经具有切实行动纲领和准则的现实性的新的人道主义,而不再是哲学家们流于口头和存在于理论构想之中的“建设性空想了”。

马克思借用黑格尔和费尔巴哈的异化概念,经过批判和再创造,这个新的异化概念所引发的思考是:“人的自由解放”应当是人在社会历史活动的实践过程中对反对人的本质的一切异化的实践过程。或者说马克思认为:人之所以为人,是在于人独有的“自由自觉”的特性。要实现“人”的自由与全面发展使之成为“完整意义上”的人,就必须使人回归“自由自觉的本质”。人的自由与全面发展过程其实就是人的本质的回归过程,这是人的发展道路上的合理要求,也是每个人天生的权利。

二、理论观念的完善与发展

目前学界普遍的看法是:马克思的《1844年经济学哲学手稿》是他的人的自由解放思想初步成熟标志。因为它在实践唯物主义基础上的对关于人的自由解放的伟大意义、内容、途径都做了充分的论述。下面我们着重从“途径”这个方面来总结。

马克思主义的基本出发点是“人”,是“人的自由解放与全面发展”,同时在其最初的理论框架中不难发现“国家权力”是与“个人权力”对立而冲突的;“人的自由与全面发展”和国家权力的干预似乎是一对不可调和的矛盾。那么,马克思在其理论框架之中如何确保个人权益不受到国家权力的压迫与制约呢?

马克思在18世纪50年代末期对1831年《黑森宪法》做了高度评价。他首先从权利制衡的角度上肯定宪法的可执行性,其次从立法公正的角度上承认了宪法的公平性,从他的赞誉之中可以看出马克思、恩格斯对分权和监督的肯定,1871年的巴黎公社运动为马恩后来继续研究科学社会主义的政权构想与建设提供了丰富的间接实践经验。马恩对这个新生的政权的惊世创举而呐喊高歌:“公社给共和国奠定了真正民主制度的基础。”他们在总结巴黎公社政权建设实践时,提出以分权制约绝对权力和监督公共权力的原则。恩格斯进一步总结和强调了巴黎公社在权力制衡和运作机制中的两个根本措施:第一,实施普选制,把涉及人民自由与发展的公共权力方面的一切职位交由人民实施普选选出的人担任,被选举人的职位在同时并不固定而是可以随时罢免的,这防止了任何个人对公共权力的绝对垄断。第二,巴黎公社所有公职人员,不论职位高低,他们的工资收入始终与工人一致。这可靠而有效地防止了公职担任者因个人私欲而干扰公共权力的公平性。恩格斯把这两条措施作为无产阶级国家区别于一切旧国家的根本点。它从根本上保证人民实施民主监督,以此制衡绝对的国家权力与个人权力之间的矛盾,真正实现人民当家做主。

笔者在总结陈晏清、王新生《市民社会观念的当代演变及其意义》一文时也发现其核心内容之一是:马克思已然发现国家其实并不能决定市民社会,相反的是市民社会的性质决定了国家,民主制是人民的自决。在洞悉到这一实质的时候,他的人的自由与解放观念也就得到了进一步发展和完善。”

三、理论观念在社会主义国家的丰富与实践

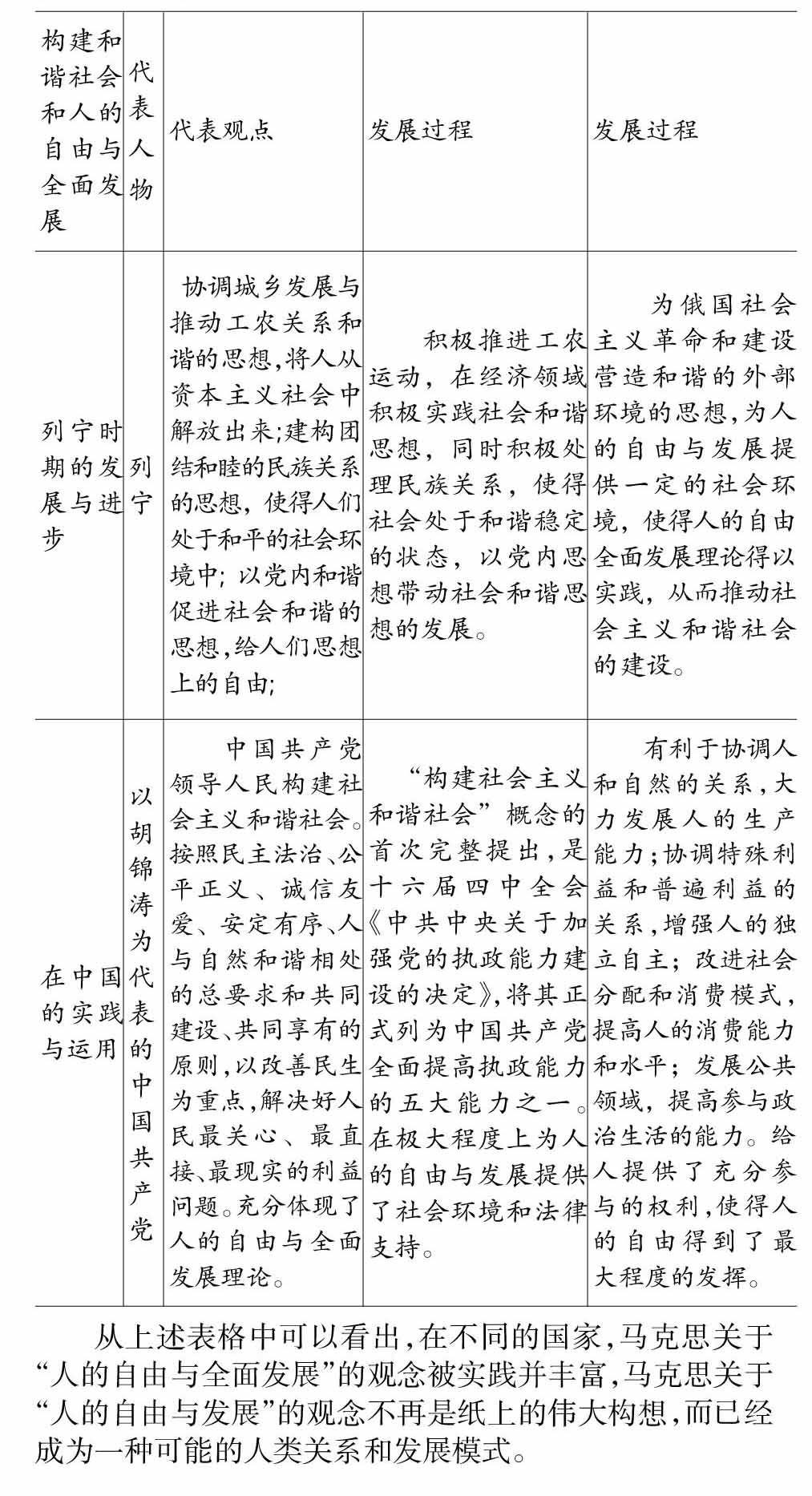

依据陈锡喜所写的《马克思社会发展阶段理论与社会主义和谐社会的构建》和李高君所著的《人的自由与全面发展与和谐社会的建构,科学社会主义理论与实践》两篇文章可以得到以下结论:在马恩去世后,其关于“人的自由与全面发展”的观念的发展并未就此止步,相反,它仍然在不断丰富和发展,只是和马恩当年的构想所不同的是:其后社会主义国家对其观念的发展采取了实践的形式,以下我们将以表格方式总结两人文章中和相关文献资料中所提及的观点:

从上述表格中可以看出,在不同的国家,马克思关于“人的自由与全面发展”的观念被实践并丰富,马克思关于“人的自由与发展”的观念不再是纸上的伟大构想,而已经成为一种可能的人类关系和发展模式。

四、当代国内学界关于“人的自由与全面发展”的研究趋势及其意义的总结

国内学界关于“人的自由与全面发展”这一问题的研究总的来说历经两个阶段:第一个阶段:20世纪70年代,国内学界主要从教育学的角度对人的自由与发展问题进行探讨,并且将问题探讨的重点立足于“发展”,在该阶段,“人的自由与发展”不仅是马克思恩格斯科学社会主义理论的重要组成部分,而且也是马克思主义教育学的核心和根本原理,并一度成为我国教育实践制定工作路线的重要依据。第二个阶段:改革开放以来,一直到当代,随着思想解放的逐步深入,国内学界逐渐开始从多个角度研究“人的自由与发展”问题,并逐步从教育学层面向哲学层面转变与过渡,而问题研究的中心也逐渐从“发展”转移到“自由”,这是一个可喜的进步。

而学界认为研究就马克思关于“人的自由与全面发展”的意义无外乎以下几个方面:

从政治角度来看,我国作为社会主义国家,在任何时期,马克思主义都是我国社会主义建设时期的指导思想和理论来源,而“人的自由解放与全面发展”作为马克思主义对个人权力的最终关怀,必然是要作为至关重要的指导思想和理论源泉而引导我们“回归人的自由自觉本质”的实践活动的,始终铭记马克思关于人的自由解放与全面发展的人道主义思想,将极高地提升国民素质和精神境界,在社会主义初级阶段满怀信心,抵制腐蚀性思想侵蚀,保持“人之为人”的尊严,最大限度地在现有条件下满足和实现自身发展权利。

从经济的角度来看,社会主义初级阶段的不发达是我们必将长期面对的国情现实,但在加速国民经济建设过程中不能因小失大,而是要把“人的自由解放与全面发展”精神作为指导精神,“以人为本”切实贯彻落实科学发展观,减少负面影响,追求社会的公平公正,使国民共享社会主义经济建设成果,减少恶意竞争,杜绝两极分化,逐步实现共同富裕。

从社会角度来看,有利于我们在发展经济,促进国家正常运转的同时,更加关注我们每个人的自由与全面发展,发挥我们每个人的潜能,实现我们每一个人的自身价值和社会价值。使得社会和个人相互促进、共同发展,从而更好地建设和谐社会。

参考文献:

[1]李鼎文.马克思精神是人的自由解放[J].东岳论丛,2003,(5).

[2]周永坤.一切为了人的自由与解放——马克思恩格斯权力配置思想研究[J].法制与社会发展,2006,(6).

[3]曾宇辉.马克思主义关于和谐社会的核心命题:人的自由与全面发展[J].政治学研究,2006,(2).

[4]马克思恩格斯全集:第42卷[M].北京:人民出版社,1985:101,121,140,125,190,1311.

[5]马克思1844年经济学哲学手稿[M].北京:人民出版社,1978:173,1271.

[6]马克思恩格斯选集:第2卷[M].北京:人民出版社,1985:1378,377,336,4161.

[7]周建超.马克思主义和谐社会理论与人的自由全面发展[C]//2006年江苏省哲学社会科学界学术大会论文集(上),2006.

[8]陈锡喜.马克思社会发展阶段理论与社会主义和谐社会的构建[J].江西师范大学学报:哲学社会科学版,2005,38(5):1-6.

[9]马克思.资本论:第1卷[M].北京:人民出版社,1980:1832,8291.

(责任编辑:姚 丽)