洪灾社会脆弱性指标体系研究①

游温娇,张永领,2

(1.河南理工大学安全与应急管理研究中心,河南焦作454000;2.河南理工大学应急管理学院,河南焦作454000)

0 引言

我国是世界上自然灾害发生最频繁的国家之一,据统计,自然灾害平均每年造成近2~3万人死亡,直接经济损失高达国家财政收人的1/3~1/6,相当于建国50年来用于基本建设方面的年平均投资,尤其是随着社会经济的发展和人类活动的增强,自然灾害损失的增长速度超过了经济增长速度。在各类自然灾害中最常见的是洪涝灾害,其发生频率高,损失严重,据国际灾害数据库EM-DAJ统计资料显示,2000-2011年期间,东亚地区共发生152场洪灾,死亡人数达10 056人,影响的人群超过13亿人,造成的经济损失超过745亿美元,约占同期所有自然灾害造成经济损失的 1/3[1]。

灾害的频繁发生是致灾因子和脆弱性共同作用的结果,现代科学技术对致灾因子有一定的控制作用,学者们对自然灾害的影响因子、致灾机理有了较为深刻的研究[2-3],并取得了较好的效果,然而灾害仍频繁发生,主要原因是对灾害的脆弱性关注不够。洪灾作为一种自然灾害,其自然属性决定了洪灾发生的可能性,但同样大小的灾害发生在应急体系较为完善的美国与发生在应急体系较为滞后的其他国家,其损失程度却差别巨大,这是社会脆弱性的原因。

对脆弱性的研究开始于1970年代,由工程技术人员率先开展,随后灾害学家则将这个概念扩展后用来评价人类、建筑和基础设施在面对灾害事件时的敏感性。1975年开始出现关于社会属性的脆弱性研究,Gilbert F.White首次在理论上将人们防灾减灾的视线从单纯的致灾因子研究和工程措施防御扩展到人类对灾害的行为反应,并指出人口特征、房屋结构等社会因素同样能影响脆弱性,这对社会脆弱性研究而言是一大进步,之后灾害的社会脆弱性研究受到了普遍关注[4-5]。

2003年Cutter创建了社会脆弱性指标,目的是为了更好地理解当风险发生时社会所承担的责任,检验社会脆弱性在自然灾害状态下的空间模型[6-7]。Cutter提出的社会脆弱性指标的思想开始逐渐被接受,如Barry E.Flanagan等从紧急事态管理的角度出发,以人口普查数据为基础选取15个变量作为社会脆弱性指标[8];Candice A根据美国县级数据,构建社会脆弱性指标[9];Cutter等利用县级社会经济和地理数据创建社会脆弱性指标体系,并利用因子分析法将42个主要指标减少为11个[7]。国内学者也开始关注社会脆弱性的研究,如葛怡等从5个方面构建了41个社会脆弱性指标[10],陈磊等按照潜在破坏性与适应能力两个作用维度,筛选了11项社会脆弱性指标[11];赵庆良等利用上海市沿海各区县水灾数据和上海统计年鉴资料,确定了23个洪灾社会脆弱性指标[12]。从上述可知,第一,社会脆弱性指标无论是类别还是数量都差异巨大;第二,有些指标仅仅是理论上探索,而在实际中无法应用;第三,宏观层面的如流域乃至整个国家、微观层面的如社区的脆弱性指标却没有区分。

针对上述问题,本文根据灾害位置模型和应急管理周期理论,以统计年鉴资料为基础,构建洪灾社会脆弱性理论、宏观和微观指标体系。

1 构建洪灾社会脆弱性指标的理论基础

不同的区域由于自然地理因素和社会经济因素差异直接影响着洪灾社会脆弱性的大小。而社会对防洪减灾以及洪灾应急能力的重视也在不同程度上影响着洪灾的社会脆弱性。

1.1 灾害位置模型

灾害位置模型由Cutter提出,该模型利用空间来确定灾害的影响要素,包括确定可能受影响的地理位置、可能影响到人类的脆弱性类型和人类发展的灾害类型,确定降低风险的措施等[13-14]。模型要根据区域的具体环境情况而应用的,以区域地理位置和人文环境为基础,在完整的风险框架下,将致灾因子和社会系统相融合,产生的同系统适应能力和外界致灾因子相关的脆弱性要素。

不同的区域有不同的语言、城市布局、风俗习惯,不同的人群有不同的收入、职业、防灾减灾措施等,因此洪害发生的位置不同可能造成的损失也会不同。利用灾害位置模型,根据区域自然和人文特征,从社会脆弱性产生的根源入手,结合区域洪灾的特征和社会脆弱性产生的过程,将社会要素与洪灾相结合,确定社会脆弱性指标。

1.2 应急管理周期理论

应急管理周期理论按照突发事件发生发展周期分为预防、准备、应对、恢复四个阶段。预防阶段可以从教育、灾害综合管理、基础设施和生命线设施维护等方面,减少承载体对危险的暴露程度[15],准备阶段包括人财物的准备,以及响应阶段的搜寻救援、医疗救护、灾民安置、生命线设施快速回复等,最大限度减少人员伤亡和经济损失,进而减少洪灾社会脆弱性。灾害过后防洪和洪灾应急以及需要引起必要的社会重视,恢复阶段是提高洪灾防御能力、减少洪灾社会脆弱性的关键时期。通过应急管理周期理论,将洪灾预防和应急救援与灾后恢复重建相结合,确定洪灾社会脆弱性指标。

2 洪灾社会脆弱性的指标体系

以灾害位置模型和应急管理周期理论为指导,在借鉴国内外对社会脆弱性指标研究的基础上,根据脆弱性呈现的三种状态类型,即社会、建筑环境、自然灾害[16],构建洪灾社会脆弱性指标体系。

2.1 影响洪灾社会脆弱性的主要方面

2.1.1 人口

人口要素是社会脆弱性指标中的重要组成部分,人口中年龄、性别比例、文化程度、收入状况、家庭人口情况都直接决定洪灾发生时社会脆弱性的大小。例如洪灾发生后,疏散撤离过程中青壮年可以迅速撤离高地或者相对安全的地方,但儿童、老年人或者残疾人需要特殊照顾。女性群体的脆弱性源于其孕育和抚养行为,一方面女性不仅从体能、行动力方面逊于男性,另外面对灾害时妇女对孩子的照顾义务,使其无法第一时间做好撤离准备。

2.1.2 交通运输

当洪水强度超过城市防灾设施的应对能力时,需要人们具有紧急避险能力,良好的交通运输设施和畅通的道路条件是躲避洪水的重要保障。社会脆弱性指标中需要纳入交通运输设施如家户汽车、摩托车、农用车等数量,道路通达程度、公路等级等要素。

2.1.3 社会经济地位

社会经济地位分为两个方面,家庭收入水平和地区经济状况。家庭收入水平一方面决定了其社会物资如交通工具、应急物资、房屋建筑的占有量,另一方面足够的资金有助于家庭应对洪水灾难。家庭收入较低的人群面临洪灾时,可能因缺乏必要的逃生设备而受到洪水的威胁,尤其是当家庭没有享受保险的时候[17]更无力担负灾后各种开销,经济状况和物理性损害是造成贫穷人口无法应对循环灾难的根本原因[18]。而对于高收入人群而言虽然其物质财富上的损失比穷人要高,但在财政投资、保险政策以及工作上稳定的社会地位将大大减轻灾后的负担。地区良好的经济状况能够保障区域有足够的资金和应急物资以应对洪灾,并从社会保障方面为灾后恢复提供最大帮助。

2.1.4 住房条件

建筑物自身性质、结构形式、所用建筑材料、使用年限等有较大差别,导致不同的建筑类型能抵抗外界洪水冲击的能力不同,洪灾发生后建筑物经过长期浸泡和冲击很可能无法修复而造成经济损失。

2.1.5 商业和工业

洪灾可能导致重点工业停产、商业停滞进而造成大量职工失业,失业人群数量增加将加大社会治安管理的难度而导致社会安全事件发生。另外,区域商业和工业状况很可能影响到相关企业,随后影响整个区域的发展。

2.1.6 就业状况

就业状况决定人口的社会地位和收入水平,进而影响人们的医疗保障和社会保障水平。拥有稳定的工作意味着有固定的工作场所和团体组织,当洪水灾害发生时能够以企业为单位组织撤离,相对于就业人群而言,失业者缺乏可依托的企业疏散逃生且灾后无法享受必要的社会保障,最终可能造成较为严重的伤亡。

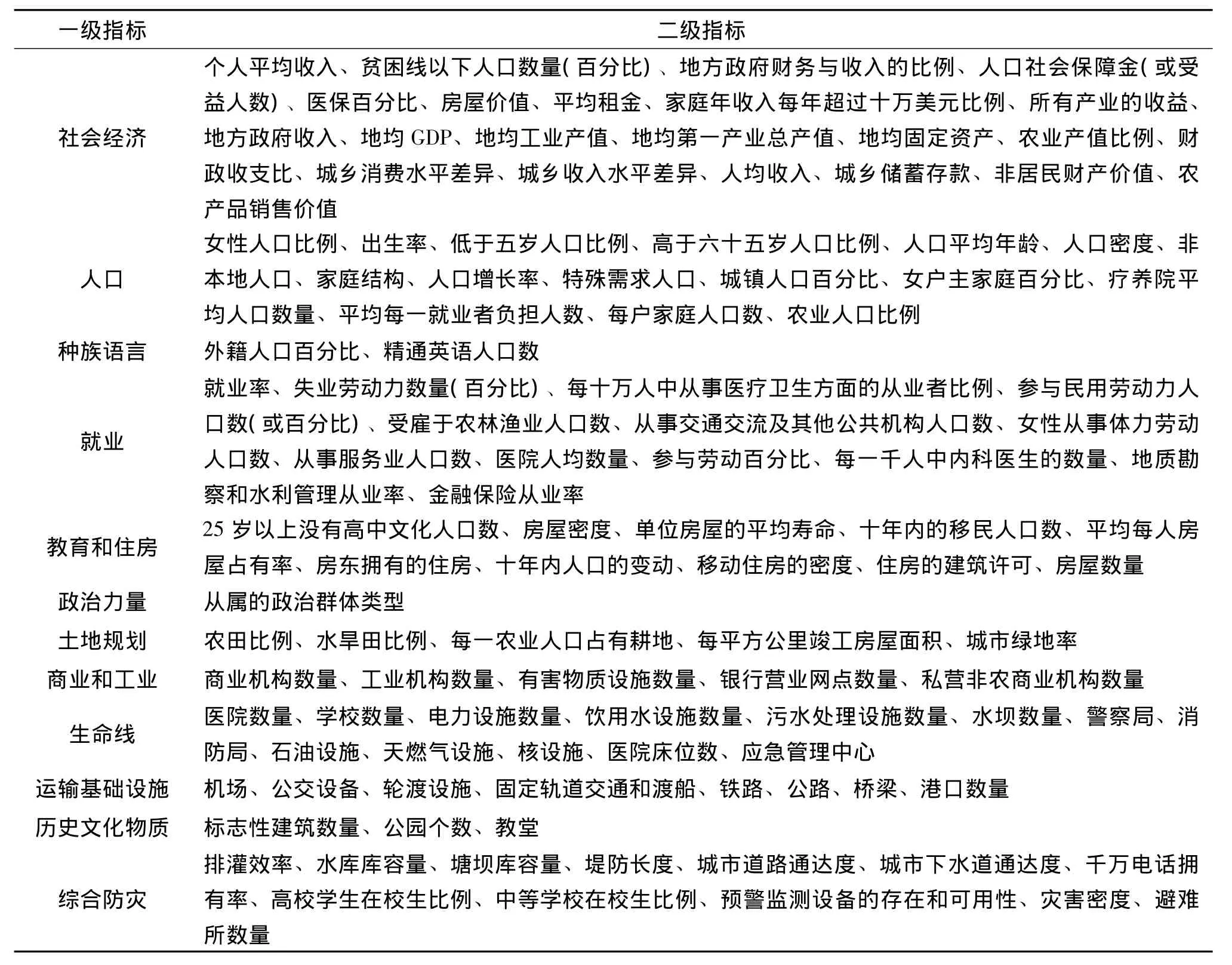

表1 社会脆弱性理论指标

2.2 洪灾社会脆弱性的理论指标

根据灾害位置模型理论,区域的地形特征、建筑布局、地势高低等将决定洪水灾害发生的位置,城市中人口、建筑、环境是洪灾的承载体,灾害发生的位置不同承载体的抗灾能力包括人群避险能力、应急避险工具、区域建筑物抗灾能力等也不同,呈现的社会脆弱性也千差万别。根据应急管理周期理论,灾害的预防、准备、应对、恢复阶段均涉及社会脆弱性影响因素,不同阶段反映的区域对洪灾敏感性和暴露程度不同,导致社会脆弱性指标也不同。

从12个方面构建社会脆弱性一级指标,分别为社会经济、人口、种族语言、就业、教育和住房、政治力量、土地规划、商业和工业、生命线、运输基础设施、历史文化物质、综合防灾,并根据一级指标构建110个二级指标(表1)。

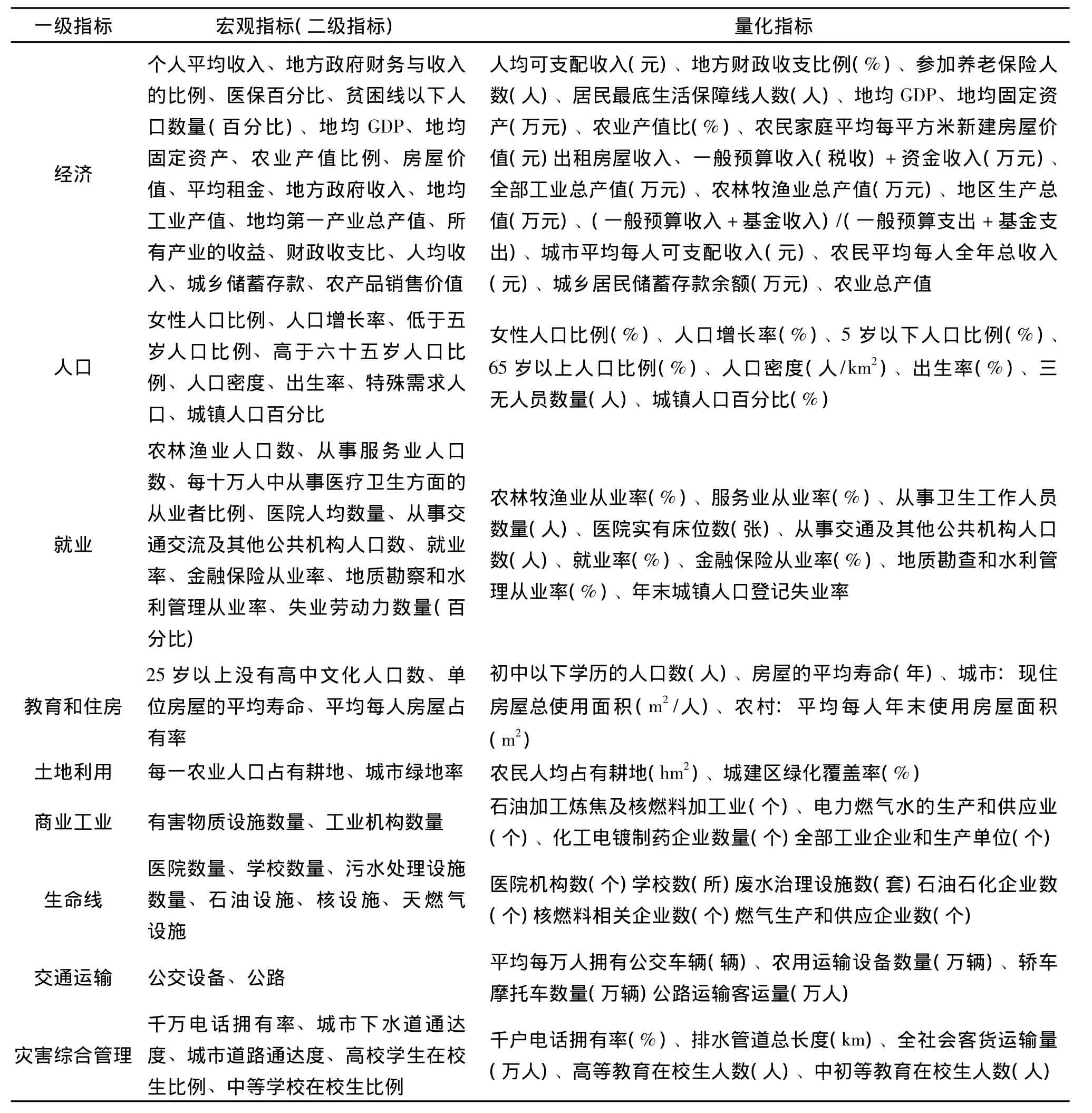

表2 社会脆弱性宏观指标

2.3 洪灾社会脆弱性的宏观指标

理想状态下的洪灾社会脆弱性指标在实际中并非都可以量化,因此需要在具体研究中构建可以定量化的指标体系。实际上,国内外学者在研究宏观社会脆弱性时往往以统计数据为基础构建社会脆弱性指标体系,如Cutter等利用县级社会经济数据[7]、Barry E.Flanagan等利用美国人口普查数据[8]、Candice A.Myers利用新奥尔良社区数据中心资料[9]、葛怡的社会脆弱性指标来源于《湖南统计年鉴》和《长沙统计年鉴》数据[10]。因此以Cutter给出的社会脆弱性指标概念为基础,利用我国的统计年鉴数据资料,构建了洪灾社会脆弱性的宏观指标体系。洪灾社会脆弱性的宏观指标包括9个一级指标和54个二级指标(表2)。

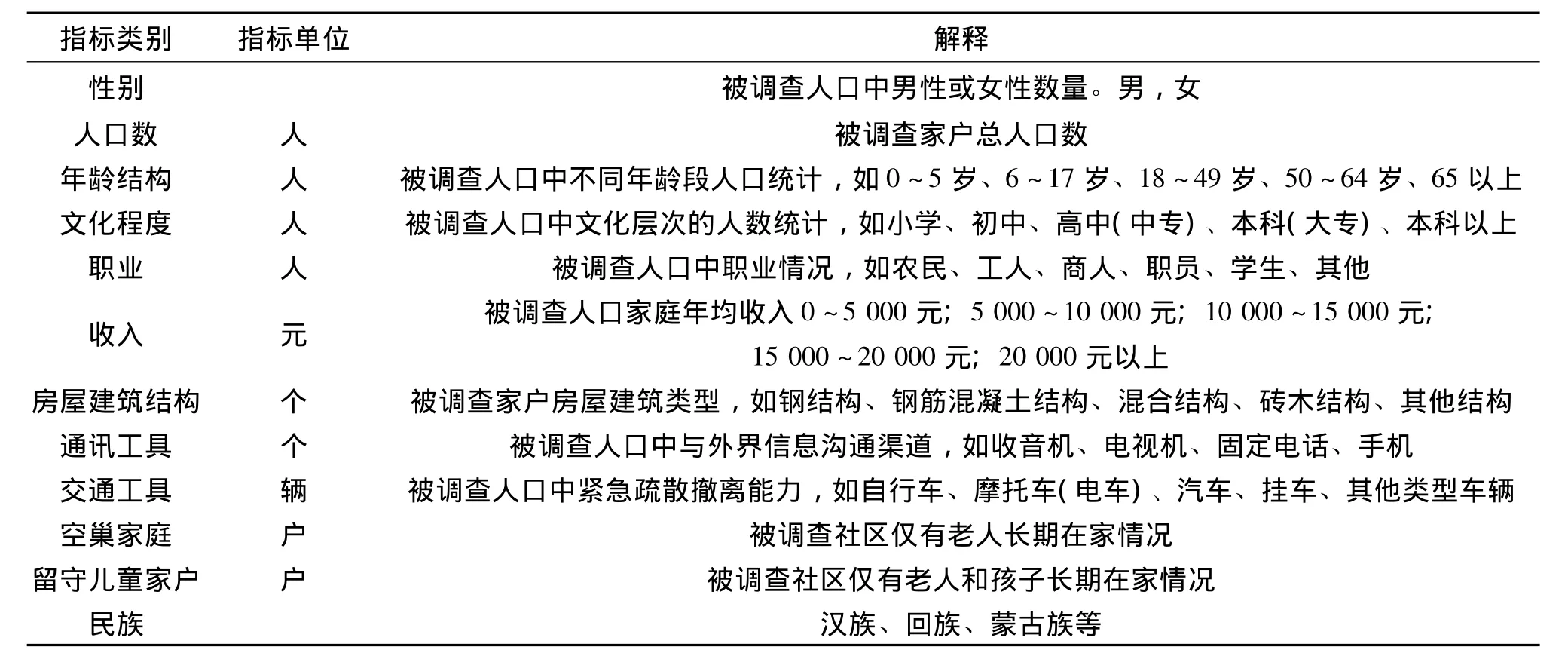

2.4 洪灾社会脆弱性的微观指标

当洪灾社会脆弱性研究具体到某一社区时,任何理论的和宏观的指标都无法落实到社区层面,因此需要针对洪水灾害特征和社区具体情况,构建社会脆弱性微观指标体系。

洪灾社会脆弱性微观指标主要靠调研的形式获得,由于人口的年龄要素、文化程度、家庭具体情况如空巢家庭、单亲家庭等是影响洪灾社会脆弱性的重要影因素,在指标中逐一对家户的人口数、性别、文化程度、民族、职业、收入进行调查,并有针对性的调查空巢家庭和留守儿童家户情况。家户拥有的通讯和交通设备分别作为洪灾避险的联络工具和逃生工具列入社会脆弱性微观指标体系(表3)。

表3 社会脆弱性微观指标

3 讨论

3.1 国内外指标的差异

社会脆弱性的宏观指标的制定一般是以统计资料为基础,如 Cutter[7]、Barry E.Flanagan[8]、Candice A.Myers[9]等指标的构成均以美国的各类年鉴为基础,国内学者在研究灾害社会脆弱性性时也是以我国的各类年鉴为基础,这就导致国内外学者在构建社会脆弱性指标差异很大。

西方发达国家尤其是美国,存在种族多样性问题。目前美国除了本土人之外,还有非洲裔美国人、墨西哥裔美国人和亚裔美国人等,这些少数种族被认为潜在政治统一体[19],同时种族之间在资源、文化、信仰方面也有一定差异,因此在国外社会脆弱性指标中必须考虑种族要素,而在我国的脆弱性指标没有这一要素。

国外社区发展较为成熟,公民的医疗卫生、教育都依附社区开展,社区也配备应急救援装备以应对各类突发事件,同时定期开展的应急疏散演练也保障社区的应急能力,社区在国外社会脆弱性指标中是较为重要的因素,相比较我国的社区尚处于发展中,社区医疗水平和教育资源匮乏,更缺乏应对突发事件的能力,因此可以较少考虑社区因素。

3.2宏观和微观指标的差异

宏观脆弱性指标是以统计年鉴为基础,而统计年鉴资料往往反应的是区域总体、平均状况,几乎不能反映微观的如社区的具体情况,例如统计年鉴的男女人口比例针对某行政单元或区域总人口而言的,实际情况下,夏季是我国洪水多发季,同时也是农村劳力外出务工旺季,青壮年外出而老弱妇女留守,这些数据在统计年鉴资料中无法准确反应出来;再如统计年鉴反应汽车拥有量也不能反映汽车的使用情况,拥有汽车的家庭可能迫于昂贵的燃料费或接受环保建议长期闲置汽车,灾害发生时无法及时利用该工具避险,造成人员伤亡,宏观的指标无法反映社区的基本情况,因此需要建立微观社会脆弱性指标。

4 结论

构建洪灾社会脆弱性指标体系有助于提高社会抗灾能力,减少洪灾造成的人员伤亡和财产损失,同时对区域开展防灾减灾和灾害综合风险管理有重要的意义。

(1)以Cutter提出的社会脆弱性概念为基础,结合灾害位置模型理论和应急管理周期理论,从理论层面、宏观层面和微观层面分别构建社会脆弱性指标体系。

(2)社会脆弱性理论指标体系包括12个方面,分别为社会经济、人口、种族语言、就业、教育和住房、政治力量、土地规划、商业和工业、生命线、运输基础设施、历史文化物质、综合防灾,以一级指标为基础,从理论上构建110个二级指标。

(3)社会脆弱性宏观指标体系包括9个一级指标,分别为经济、人口、就业、教育和住房、土地利用、商业工业、生命线、交通运输、灾害综合管理,并以一级指标为基础,构建了54个二级指标。

(4)社会脆弱性微观指标体系包括12个方面,分别为性别、人口数、年龄结构、文化程度、职业、收入、房屋建筑结构、通讯工具、交通工具、空巢家庭、留守儿童家户、民族。

[1] EM-DAT.The international disaster database[EB/OL].[2011 -09 -22].http://www.em-dat.net/.

[2] 于文金,闫永刚,吕海燕,等.基于GIS的太湖流域暴雨洪涝灾害风险定量化研究[J].灾害学,2011,26(4):1-7.

[3] 田玉刚,覃东华,杜渊会.洞庭湖地区洪水灾害风险评估[J].灾害学,2011,26(3):56-60.

[4] Burton I,Kates R W ,White G F.The Environment as Hazard,Seconded[M].New York:Guilford,1993.

[5] Hans G Bohle,Thomas E Downing,Michael J Watts.Climate change and social vulnerability:toward a sociology and geography of food insecurity[J].Global Environmental Change,1994,4(1):37-48.

[6] Cutter,S L.The vulnerability of science and the science of vulnerability[J].Annals of the Association of American Geographers,2003,93(1):1-12.

[7] Mathew C Schmidtlein,Roland C Deutsch,Walter W Piegorsch,etal.A Sensitivity Analysis of the Social Vulnerability Index[J].Risk Analysis,2008,28(4):1099 -1114.

[8] Barry E Flanagan,Edward W Gregory,Elaine J Hallisey,et al.A social vulnerability index for disaster management[J].Journal of Homeland Security and Emergency Management,2011,8(1):1-22.

[9] Candice A Myers,Tim Slack,Joachim Singelmann.Social vulnerability and migration in the wake of disaster:the case of Hurricanes Katrina and Rita[J].Popul Environ,2008,29:271-291.

[10] 葛怡,史培军,刘婧,等.中国水灾社会脆弱性评估方法的改进与应用 -以长沙地区为例[J].自然灾害学报,2005,14(6):54-58.

[11] 陈磊,徐伟,周忻,等.自然灾害社会脆弱性评估研究-以上海市为例[J].灾害学,2012,27(1):98-110.

[12] 赵庆良,许世远,王军.上海城市系统洪灾脆弱度评价[J].中国人口·资源与环境,2009,19(5):143-147.

[13] Susan L Cutter,Bryan J Boruff,W Lynn Shirley.Social vulnerability to environmental hazardsn[J].Social Science Quarterly,2003,84(2):242-261.

[14] W Neil Adger.Vulnerability[J].Global Environmental Change,2006,(16):268-281.

[15] 夏保成.西方公共安全管理[M].北京:化学工业出版社,2006.

[16] Lee Bosher,Andrew Dainty,Patricia Carrillo.Attaining improved resilience to floods:a proactive multi-stakeholder approach[J].Disaster Prevention and Management,2009,18(1):9-22.

[17] Roger Few.Flooding,vulnerability and coping strategies:local responses to a global threat[J].Progress in Development Studies,2003,3(1):43 -58.

[18] Bishawjit Mallick,Khan Rubayet Rahaman,Joachim Vogt.Social vulnerability analysis for sustainable disaster mitigation planning in coastal Bangladesh[J].Disaster Prevention and Management,2011,20(3):220-237.

[19] 周钢,杨国美.概论美国的移民、民族和种族关系理论[J].史学月刊,1996(3):90-95.