经济学视阈下“中国式幸福”的构建要素与路径探析*

龚一萍

(广州大学,广州 510006)

一、问题的提出

社会经济发展的最终目的是追求幸福,提升国民的“幸福指数”。关于什么是幸福,如何构建幸福,经济学、哲学、社会学、心理学等学科可从不同的视角进行解读。经济是幸福的物质基础和基本条件,从经济学视阈探讨“中国式幸福”,有助于厘清经济与幸福的关联,明确我国幸福构建的经济要素与条件,探索“中国式幸福”发展的经济路径。

经济学对幸福的研讨由来已久,从古典经济学到现代经济学,国内外学者从不同的视阈,对有关“经济与幸福”问题进行了研讨。经济学对幸福的研究始于古典经济学,经济学之父亚当·斯密(Adam Smith)在《国富论》一书中讨论了国民幸福与收入的关系,他认为如果一个社会有较高比例的成员生活在贫穷中,那么这个社会就不可能真正幸福。威廉·杰文斯(William Jevons)指出经济学的目的是以最小痛苦的代价来获取最大的幸福。古典经济学家杰里米·边沁 (Jeremy Bentham)认为个人利益的满足是保证“最大多数人的最大幸福”的手段。西斯蒙第(Sismondi)提出政治经济学应当研究人的物质福利和幸福。英国大文豪萧伯纳(George Bernard Shaw)曾说了一句令经济学家很受用的名言——经济学是一门使人幸福的科学。

然而,由于幸福具有主观性,并且难以度量,马歇尔(Alfred Marshall)及其以后的西方主流经济学,逐渐淡化了对幸福的研究,以效应或货币来取代幸福。马歇尔曾提出,无论财富,还是效用,都必须由货币来表示,经济学就是研究如何使个人货币收入最大化。美国经济学家保罗·萨缪尔森(Paul Samuelson)提出了“幸福方程式”:幸福=效用/欲望,即效用与欲望成反比,与幸福成正比。其后经济学的发展逐渐背离了亚当·斯密的传统,变成关心财富而忽视幸福的研究。

将效应取代或等同于幸福,隐含着一个被伪证的命题——“有钱就幸福”,这种观点被越来越多的人怀疑否定。许多学者的实证研究都证实了“金钱≠幸福”,开始把研究的视角从效应转向幸福。马克·安尼尔斯基(Mark Anielskl)运用真实财富模型分析幸福,建立了幸福经济学。美国经济学家理查德·伊斯特林(Richard Easterlin)提出著名的“伊斯特林悖论”,经济增长和人均收入的提高并不一定会带来国民幸福程度的相应上升。不丹国王旺楚克(Wangchuck)于20世纪70年代提出衡量幸福的“国民幸福指数”(GNH),引起人们对 “不丹式幸福”的关注。美国华裔奚恺元(Christopher K.Hsee)指出财富≠幸福,更多的财富并不一定带来更多的幸福,幸福的最大化是经济发展的终极目标。

国内的相关研究主要有两类:一类偏重理论性研讨。如左学金、曾飞等分析了经济增长与幸福的关系,认为GDP的增长在一定程度上体现了幸福水平,但并不是幸福的唯一源泉。肖仲华系统研究了幸福经济学,认为经济学应是一门使人生幸福的艺术。黄有光、赵奉军从经济学角度研究收入与幸福关系。陈世清提出经济学应以幸福为目标,认为幸福应与GDP一样,成为衡量一个国家发展水平的标准。傅红春从经济学的发展史分析了经济学对幸福研究的离弃与回归。另一类研究偏重实证分析。如中欧国际工商学院对中国十大城市幸福度的调查分析,奚恺元教授与《瞭望东方周刊》合作,对北京、上海等城市进行幸福指数测试。

纵观国内外学者的研究,经济学对幸福的研究经历了一个回归过程,从古典经济学到西方主流经济学,再到现代幸福经济学的提出,经济学从单纯研究物质财富与经济运行规律的“一门冷冰冰的学科”,到逐渐关注社会与人的幸福,越来越多的经济学家主张“幸福是经济学的终极目标”,把幸福纳入经济学研究的视野。但总体来看,经济学界对经济与幸福的研究偏重理论研讨,关注单一经济元素(如GDP、国民收入等)与幸福的关系,以及国民幸福感的分析,缺乏对经济与幸福的系统性研究。

从经济学视角探讨“中国式幸福”是一个新的课题。目前有关这方面的讨论,大多从政府工作与宣传角度提出构建“幸福中国”、“幸福省”或“幸福市”。如广东省提出构建“幸福广东”,广州市从城市发展角度提出建设“幸福广州”的“五力”——经济增强实力、环境散发魅力、民生彰显给力、创业充满活力、社会形成合力。武汉市提出建设幸福城市的五个关键词:

富足、保障、舒适、文明、公平。学界对这方面的研究较为“冷淡”,缺乏从经济学视角,结合我国“国情”对“中国式幸福”的专门研究。从经济学视角研究“中国式幸福”不仅是经济学研究目的的回归,也是我国在经济发展实践中修正发展评价体系、实现科学发展的需要。对“中国式幸福”的经济学分析,一方面,从理论上推动幸福经济理论研究与实践的结合,拓宽了经济学研究视阈,为经济学研究提供一种新的思维和研究范式;另一方面,结合我国“国情”,探索“中国式幸福”,可促进我国由片面追求GDP转向以提升国民幸福为本的发展理念与目标,有助于把握我国幸福的发展路径,为政府的相关决策及制定政策提供参考。

二、“中国式幸福”的发展指向

追求国民幸福是我国发展的终极目标,但在追求幸福的进程中我们首先必须明确,我国所追求的是什么样的幸福,即什么是“中国式幸福”。不同国家的经济发展状态、社会条件、人文环境与价值取向等不同,对“幸福”的理解与判断不一,因而各国的幸福具有本土化特征,具有不同的幸福模式及其发展指向。纵观世界各国的幸福发展状态,较有代表性的有美国式、北欧式、不丹式三种不同的幸福模式,这三种幸福模式各有不同的价值取向和发展特征。

美国式幸福是一种偏重物质主义、高消费的幸福。美国是全球最发达国家之一,生产力水平高,经济发达,物质产品丰富,大多数美国人持一种享乐主义、追求物质享受、超前消费的观念。因而美国式幸福是一种经济生活富足、崇尚现代生活方式、高物质消费的幸福。美国是一个高度竞争的社会,对大部分美国人来说,就业与工作满意度是影响幸福的关键因素。但美国式幸福也存在很大的缺陷:其一,由于美国的经济霸权主义,美国人的幸福在一定程度上损害了其他国家的幸福。其二,美国人的个人主义价值理念,致使美国式幸福更为注重个体幸福,不同人的幸福差异较大。其三,美国式幸福是一种偏重物质主义的幸福,资源消耗大,长期下去,难以持续发展。其四,大多数美国人奉行一种“子吃卯粮”的透支性消费,致使美国式幸福建立在高负债的基础上。

北欧式幸福是一种经济富裕、偏福利主义、注重生态和谐的幸福。北欧国家是富裕的工业国,人民生活水平普遍较高,世界上最幸福的国家大多在北欧,丹麦、芬兰、挪威依次占据了前3席,瑞典名列第7。高福利是北欧式幸福最重要的特征,北欧国家是典型的福利国家,其福利制度是全民普遍社会保障。福利政策涉及养老、教育、住房、医疗保险、妇幼保健、失业救济、职业保险等领域,覆盖了人生的各个方面与各个阶段,可谓是“从摇篮到坟墓”的福利。健全的社会福利体制,完善的保险体系免除了国民的后顾之忧。北欧国家追求社会平等,贫富差距不大,使大多数社会成员都能享有幸福。此外,良好的居住环境和悠闲的生活方式也是北欧式幸福的重要方面,北欧人的休闲观念很强,注重劳逸结合,平均每周工作仅37个小时。北欧各国对环境问题十分关注,有强烈的“绿色意识”,实行对环境友好的可持续发展的政策,人与自然和谐相处。但北欧式幸福在目前债务危机的冲击下,高福利与悠闲生活也面临难以为继的困境。

不丹式幸福是一种物质生活朴实、社会平等、注重精神生活、人与环境和谐生存的幸福。喜马拉雅山南麓的佛国不丹,经济不是很发达,却因国民拥有很高的幸福指数而蜚声全球。2006年不丹被评为全世界幸福指数最高的国家之一,幸福指数亚洲排名第一,世界排名第十三。不丹国王旺楚克于20世纪70年代提出国民幸福指数(GNH),用以衡量人们对自身生存和发展状况的感受和体验,即国民幸福感的一种指数。旺楚克认为,政策应该关注幸福,并应以实现幸福为目标,人生基本的问题是如何在物质生活和精神生活之间保持平衡。不丹在这种执政理念的指导下,强调一个衡量国民幸福的指标体系应包含:工作和收入有保障,衣食住行无忧,教育和医疗有保障,居住环境宜人,拥有充分的安全感和人权保障,享有亲情、友情所带来的愉悦、信仰和安宁等。创造性地提出由政府善治、经济增长、文化发展和环境保护四方面组成的GNH指标。不丹研究院院长卡玛·尤拉认为,幸福事实上指的是一种和谐生存的状态,其来源于健康长寿的人生、人与人以及人与自然之间和谐的关系、良好的环境和医疗卫生条件等。

我国的“国情”与这些国家有较大的差异,因而幸福的发展模式既不同于欧美、也区别于不丹。基于我国是个发展中国家,人口数量多而资源相对不足,经济有较快增长但社会经济仍不发达,物质生活逐步改善但消费水平还不高等基本“国情”,我国幸福的发展既不可能是不丹的“传统改良”模式,也不可能是北欧的“福利主义”模式,更不可能是美国的“物质主义”模式。我国对幸福的追求应从国情出发,构建具有本土特色的“中国式幸福”——以国民幸福为本,经济幸福水平中等偏上,以社会共同幸福为目标,注重物质幸福与精神幸福的统一,追求和谐、可持续发展的幸福。

首先,由于我国人口因素与经济发展水平的制约,“中国式幸福”的经济幸福水平不是很高,只能是中等偏上。中等偏上的经济幸福水平,意味着社会经济中等发达,人均GDP 8000美元以上,人均可支配收入40000元以上,经济生活不是很富裕但能满足国民消费与发展的需要。其次,我国是社会主义国家,实行社会主义政治经济制度,共同富裕是社会发展的目标。由此,“中国式幸福”的幸福水平虽不太高,但幸福的覆盖面广,是一种覆盖全体社会成员的幸福。“中国式幸福”的发展应注重经济公平,追求整个社会共同富裕,全体社会成员共享幸福。再次,由于环境与资源的制约,以及我国传统文化(崇尚节俭、知足常乐等价值理念)对国民幸福观的影响,“中国式幸福”不可能是美国式的“物质主义”幸福,而是一种物质消费充足而节俭、更加注重非物质性享受(如旅游、文化、闲暇等)、追求物质生活与精神生活协调发展的幸福。

从科学发展观的角度分析,“中国式幸福”的发展应是:以国民普遍幸福为目标,以生态平衡发展为前提,以人的全面发展为主体,以经济发展为基础,以社会和谐发展为核心。是一种包括人与人,人与自然,经济与社会,东部、中部与西部地区,城镇与农村共同发展的幸福;一种具有包容性、低碳的、绿色的、可持续发展的幸福。

三、构建“中国式幸福”的经济要素

幸福是人的物质需要与精神需要得到满足的一种心理体验,是一种由物质要素、社会环境和心理情感等因素构成的多元函数;经济学意义的幸福是指由物质财富和经济条件给人们的需要带来的满足感。幸福虽是一种心理满足的体验,但这种体验来自客观实际,离不开物质条件。经济是构建幸福的物质基础和首要条件,幸福的增长与经济的增长虽不同步,物质财富也非幸福的全部或唯一,并对幸福的边际效用递减,但它是构建幸福不可缺失的物质基础与条件。缺乏一定的物质基础和经济条件,幸福只能是无本之木、无源之水。因此,我们既不能以物质财富来取代幸福,也不能脱离物质基础与经济条件空谈幸福。从经济学视角分析,构建“中国式幸福”的物质基础与经济条件主要有五大要素:GDP、收入、价格、就业和社会保障。

GDP(国内生产总值)是构建“中国式幸福”的物质基础。GDP为整个社会的幸福提供物质条件,一个缺乏GDP的社会绝不可能幸福,因为它无力满足社会成员的物质需要,试想一个物质贫乏、缺衣少食的人能感到幸福吗。同时,GDP的增长,还可以带来人们收入与就业的增加,有利于物价稳定和社会保障的发展。从非经济角度看,教育与文化的发展、生态环境的改善、社会的秩序与安全等,几乎所有的幸福要素都离不开GDP的支撑。当然,GDP不是幸福的唯一,也并非GDP越多就越幸福。幸福的增长与GDP的增长并不同步。正如此,我们要客观地评价GDP对幸福的意义,GDP不是万能的,但如果没有GDP,幸福是万万不能的。因此,时下的“唯GDP主义”或“反GDP主义”都是片面的,是一种对我国现实的严重误读。

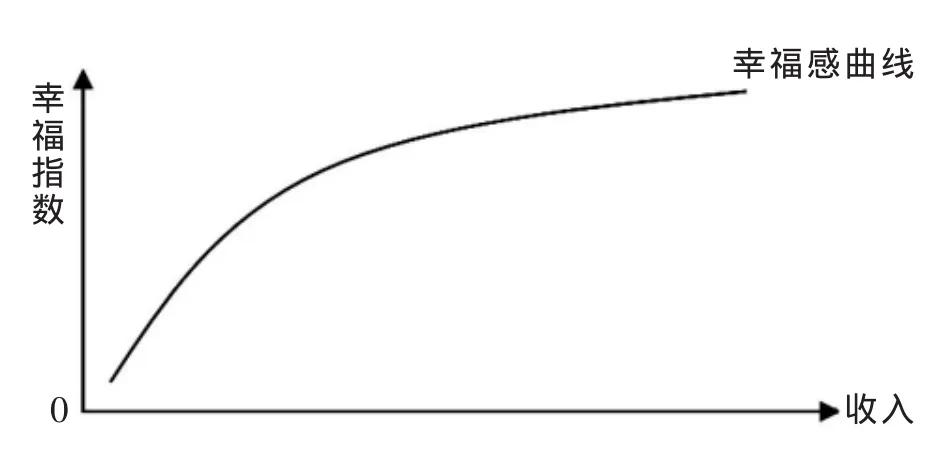

收入是个人(家庭)幸福的经济来源,因为个人(家庭)的全部物质需要与部分精神需要的满足取决于收入。从收入与幸福的关联看,收入对幸福的效应是一个从递增到递减的过程,在低收入阶段,收入增长可大幅度提高“幸福感”;随着收入的增加,“幸福感”依然增加但呈递减状态(见图1)。因而对部分高收入者来说,收入增加不一定能使幸福感增加,甚至出现“快乐的农民与痛苦的百万富翁”现象。这是由于影响幸福的不只是收入与财富,还有心理因素,幸福的关键在于“相对财富”以及自身价值的感受。诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)也发现,财富的心理意义比实际数量更有影响,人们不是追求利益的最大化,而是意义的最大化。经济学家理查德·雷亚德(Richard Layard)分析人均收入在75000美元/年以上的国家之间,幸福差异并不明显,而低于此标准,富国比穷国更加幸福。就如给一个穷人100元钱,为他带来的幸福感远高于富人。可见,收入的增加对低收入群体幸福的边际效应更大,因此,改变收入分配对幸福有极大影响,加强收入分配的公平性可增进大部分人的幸福,从而提升整个社会的“幸福指数”。

图1 收入增长与幸福增长关联图

我国是个发展中国家,人们的收入水平不高,目前影响国民幸福感的首要因素是收入水平。CCTV经济生活大调查显示,影响国民幸福感的因素排序为:收入水平 (55.5%),健康状况(48.9%),婚姻或感情生活状况(32.1%),社会保障(28.7%)。在我国,家庭月收入12000~15000元是幸福感的拐点,月收入12000元以下的家庭,随着收入的增加,幸福感越高,而月收入超过15000元的家庭,收入增加对提升幸福感的作用不大。此外,收入分配不公也对国民幸福感有极大损害,因此,调节收入分配、消除分配不公,对“中国式幸福”的构建具有重要意义。但在调节收入分配时又要防止平均主义,平均主义影响经济效率,最终损害整个社会幸福的物质基础。

在对幸福的经济学分析中,人们更为关注的是GDP与收入两大要素,而就业与价格等因素往往被忽略。实际上,价格稳定与充分就业是构建“中国式幸福”的重要经济要素。价格是幸福的稳定因素,价格稳定是幸福稳定的必要条件,价格稳定可使人们愉悦地购买,幸福地消费,并给人带来一种安稳与秩序的幸福感。而价格不稳定,必然产生通胀或通缩,给人们带来消费水平下降、经济衰退、失业等现实痛苦和对未来悲观的预期痛苦,从而损害人们的幸福。尤其是通货膨胀,将损害大多数人,特别是工薪阶层的幸福。通胀率的提升会导致物价上涨,人们的购买力与生活水平就会下降,幸福感随之降低。据有关专家论证,通胀率上升1%,全民的幸福感约降低3%。如我国目前的高房价对幸福的伤害极大,一套房子就能消灭掉一个中产阶级。

对个人(家庭)的幸福而言,就业是至关重要的。就业不仅是个人(家庭)收入的主要来源、经济幸福的物质保障,有意义的工作还可以带给人们尊严、相应的社会地位、心理充实和归属感等。一个长期失业者是绝不可能幸福的,一个失业者,所失去的不只是工作和收入,同时也失去了工作的快乐。对社会而言,充分就业有利于社会稳定和谐,从而促进整个社会幸福,一个国家的就业率越高,其国民的幸福感也越强。2012年联合国与哥伦比亚大学地球研究所的研究测评表明,失业率是影响各国幸福感最重要的因素,2010年幸福感排前几位的北欧国家,丹麦的失业率只有2%,挪威只有2.6%。

社会保障对幸福的经济意义在于,通过建立完善的社会福利、社会保险、社会救济等保障体系,为社会成员的幸福构筑多层次的经济保护网,使国民的幸福更加“保险”。社会保障对幸福的经济效应主要有两个方面:其一,要使人们的幸福得以稳定和可持续,需要建立完善的社会保障体系,从经济方面提供帮助与基本保障,以防止社会成员的幸福由于遭遇年老、失业、患病、工伤、天灾人祸等风险而出现“中断”。其二,社会保障的完善有利于收入分配与财富的公平化,从而使幸福的群体扩大,更多的社会成员得到幸福。社会保障对幸福的构建极其重要,从世界各国幸福感排名来看,排名位居幸福感前列的国家,可能并非收入最高的国家,但肯定是社会保障最为完善的国家。我国自改革开放以来,社会保障已有较大改善,但还存在覆盖面小、保障程度低、配置群体不均等问题,制约着“中国式幸福”的构建。

问卷调查结果也表明,收入、就业、通胀与社会保障对“中国式幸福”的构建至关重要。我们在调查中发现,影响我国城镇居民幸福感的主要因素为经济因素。其中,收入水平排序首位,失业(含工作满意度)排序第3,社会保障排序第5,收入分配不公排序第6,通货膨胀(CPI与房价)排序第8。(见图 2)

在构建 “中国式幸福”的五大经济要素中,GDP是构建整个社会“幸福大厦”的物质基础,一个物质贫乏的社会绝不可能幸福;收入与就业是个人(家庭)幸福的基本条件,价格稳定与社会保障是使大多数人的幸福得以稳定并可持续的基本保障。对个人与家庭而言,失业、通胀与分配不公是最痛苦的因素,对幸福的损害最大;失业使幸福失去经济基础,通胀与分配不公则损害大多数人的幸福。从经济学角度分析,如果说通胀率、基尼系数与失业率是构成“经济痛苦指数”的三大要素;那么,物价稳定、充分就业与公平分配就是保障“经济幸福”的三大要素。

图2 影响我国居民幸福感因素排序

四、“中国式幸福”的发展路径

从经济学视阈探求“中国式幸福”的发展路径,提升国民的“经济幸福指数”,应是当下经济研究与实践之要旨。基于我国人口数量多、人均资源不足、经济总体水平较低的基本“国情”,仅仅依靠增加经济总量来增进国民的幸福、提升“经济幸福指数”,其效果是极为有限的。而且,我国社会经济中的各种负面因素对国民幸福的损害极大。因此,“中国式幸福”的提升与发展,必须转变主要依靠增加GDP与物质财富来增加幸福资源的单向思维,应探索一种新的多向思维和发展路径。其基本思路是:做好幸福的“加减乘除法”,提升国民的经济幸福感,促进“中国式幸福”的发展。

“加法”指通过发展经济、增加GDP与国民收入,使经济幸福资源增长,从而增加国民幸福的数量。做好 “加法”首先要求我们正确地看待GDP。一方面,必须正视我国还是个发展中国家,生产力水平不高,物质产品还不丰富,GDP与收入的增加对大多数人提升幸福感仍有显著作用。只有不断增加GDP,幸福资源才能增加,国民的收入才能提高,国民的幸福感才能提升。因此,我们还不能忽视GDP的增长。另一方面,也要看到GDP及收入的增长与幸福的增加并不同步,并非GDP与收入越高就越幸福,因而我们又不能片面地追求GDP,应把GDP的增长与幸福的发展相结合。“中国式幸福”的发展需要GDP,但需要的是一种内涵式、集约型、高质量的GDP,一种绿色的、低碳的、可持续增长的GDP。唯此,才能使GDP的增长有效地促进国民幸福的提升。

“乘法”指通过提高经济发展质量与生活质量,以提升国民幸福的质量。幸福也有一个质量问题,同等数量但不同质量的物质产品与精神产品,给我们带来的幸福感是完全不同的,高质量的产品与服务给消费者带来更多的幸福感,如一箱优质水果、一次优质旅游服务给消费者带来的幸福感可能几倍于低质水果和低劣服务。因此,我们在追求“中国式幸福”的进程中,所追求的不只是幸福数量的增加,更重要的是幸福质量的提高。我国现阶段做好“乘法”的关键是:强化自主创新,加快产业转型升级,提高经济发展质量与产品(服务)质量,从而提升国民的生活质量与幸福感。

“除法”指通过国民收入与个人收入的合理分配,使幸福的分配更加公平,从而更多的人享有幸福,并使幸福的社会效应最大化。“除法”的实质是对整个社会的幸福资源进行合理分配,以扩展幸福的覆盖群体。我国在收入分配方面,存在较严重的分配不公,近几年的基尼系数远超过0.4的警戒线,有专家认为基尼系数实际已超0.5,损害了大部分人的幸福。基尼系数与幸福指数之间存在一种联系,如丹麦是2010年最幸福的国家,同时也是联合国公布的基尼系数最低的国家。“中国式幸福”并不是少数地区、少数人的幸福,应是所有地区和所有社会成员的幸福。因此,做好“除法”,改革我国的收入分配、完善社会保障、加强收入分配的公平性,是提高大部分人的幸福感的重要途径。

“减法”指通过深化改革、抑制CPI、降低失业、整治市场等,减少社会经济中的负面因素,从而降低经济痛苦指数,来提升国民的经济幸福指数。经济痛苦指数与经济幸福指数是一种负相关关系,经济痛苦指数的降低可使经济幸福指数得以提升。由此,要增进国民的幸福指数,不仅要做“加法”,还必须重视做好“减法”。近年来,我国经济中的各种痛苦因素,包括CPI高企、产品质量低劣、失业、环境污染等对国民幸福的损害极大。在此情况下,要在短期内提升国民的幸福感,做好“减法”可能比做“加法”的效果更好,见效更快。因此,当下我们要极力控制CPI、减少失业、整治市场秩序、抓好产品质量(尤其是食品安全),大幅度降低“经济痛苦指数”,来提升国民的经济幸福指数。

从战略角度分析,要有效推动“中国式幸福”的发展,需要一个适应“国情”的发展方略:(1)目标转换——把我国片面追求GDP的单一目标,转向一种以 “国民幸福”为本的多元发展目标。(2)从长远看,推进“中国式幸福”发展的根本是做好“乘法”——强化自主创新,加快产业转型升级,大力发展高新产业与现代服务业,提升经济质量,这是构建“中国式幸福”并使之持续发展的关键。(3)现阶段重点做好 “减法”——极力减少产品低劣、CPI高涨、失业、分配不公、市场无序等经济负面因素,从而降低国民的“经济痛苦指数”,提升“经济幸福指数”。(4)要特别重视“幸福农村”的建设,我国农村人口约占总人口的50%,没有农村(农民)的幸福就不可能有“中国式幸福”。(5)以打造“幸福企业”为着力点,企业是社会经济的细胞,企业员工是社会的主体,幸福企业的构建是“中国式幸福”的基础。(6)幸福与欲望成反比,对物质生活和精神生活的期望值过高,就不会有幸福感。因此,要提升国民的“幸福感”,还要通过个人的精神修养,社会文化教育的引导,不断调整欲望,以求达到两者之间的平衡。

注释:

(1)美国经济学家理查德·伊斯特林1974年在《经济增长是否改善人类:一些实证证据》一文中提出此论,也叫“幸福悖论”。

(2)此数据来自联合国国际劳工组织(ILO)2010年公布的调查报告。

(3)此数据来自2011—2012年度《CCTV经济生活大调查》——幸福感调查。

(4)此数据来自联合国与哥伦比亚大学地球研究所:全球幸福报告。

(5)此数据为作者根据问卷调查的资料整理而成。

[1]Mark Anielskl.The EconomicsofHappiness:Building Genuine Wealth [M].The New Society Publishers,2010.

[2]Richard Easterlin.Does economic growth improve the human lot?Some empirical evidence [M].David and M.Reder (eds),Nations and Households in E-conomic Growth,New York Academic Press 1974.

[3]奚恺元(Christopher K.Hsee)等.从经济学到幸福学[J].上海管理科学,2003,(3).

[4]肖仲华.西方幸福经济学理论研究 [M],北京:中国社会科学出版社,2010.

[5]傅红春.经济学对“幸福”的离弃与回归——“斯密之谜”的一种解释[N].光明日报,2007-06-12.

[6]联合国与哥伦比亚大学地球研究所.全球幸福报告(World Appiness Report)[D].2012,(4).

[7]Richard Layard.Happiness: Lessons from a New Science [M].Penguin Press HC,2005.

[8]丛亚平,李长久.中国基尼系数实际已超过0.5[N].经济参考报,2010-05-21.

(责任编辑 吴晓妹)