一个星星爸,一个星星妈

文 _ 南在南方

一个星星爸,一个星星妈

文 _ 南在南方

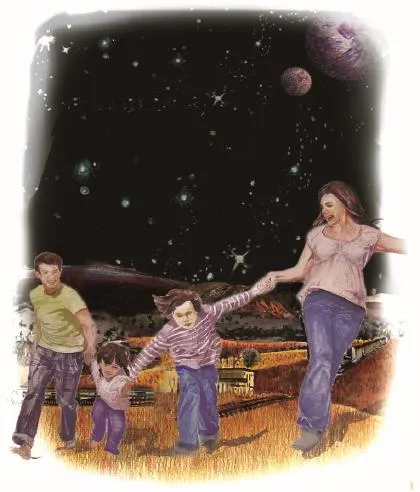

她抬头看,他也抬头看,满天的星星忽然有一颗划了过去。她缓缓低下头,他揽她过来,脸偎在一起,都是湿的。然后,他们把孩子揽进怀里。

1

小康说话了,只有一个字,不是“爸”,也不是“妈”,而是“鸡”。她看着小康薄薄的嘴唇因为这个发音轻启,还没有合上。她再次拟声:“喔—喔—”

她看着小康,小康看着别处。客厅的挂钟每一秒的声响都像是加重了呼吸。她看着小康的嘴唇,小康像是在收集什么,3分钟之后,他再一次清楚地说出了一个字:“鸡”。

她疯狂地扑向小康,死死地抱着他哭,而他只让她抱了一会儿,随即挣脱,小小的脸安静得像一面镜子。她说:“看着我呀。”小康看着她,她哭,可小康不会替她抹眼泪,眼里没有惊奇,没有喜悦,只是看着她哭。

她第三次学鸡叫。这一次,她等待了很久,小康坐在沙发上玩魔方,任她不停地“喔喔”叫,不肯再说了。

她忽然发现汗水湿了衣裳,靠在沙发上想要歇一下,却又忽然抓起电话—她想给王建打个电话,刚拨了一半,又放下,接着再次拿起电话,打给母亲。

半小时后,母亲提着菜回来了,有点不相信小康会说话了。母亲也学鸡叫,小康愣了一下,字正腔圆地说:“鸡!”母亲的泪哗地流下来,边哭边骂王建不是个东西。王建是小康的爸爸。母亲骂的也是她想骂的,不过她还是制止了母亲。她笑着说:“当心小康学会骂人啦!”

这个中午她高兴坏了,忘记了昨天带着小康找幼儿园的不快。她在房间里走来走去,这一年多的时间,她每天像机器人一样重复说话,重复动作,重复表情,就像十月怀胎的女人,哪个不是等着分娩的好消息?

小康出世时没哭,护士洗去孩子身上的血污抱给她看,那么的眉清目秀。那阵子她总有个疑问,这么漂亮的孩子怎么成了她的?

小康很少哭闹,看见的人都夸:“这孩子真乖呢!”当时她没觉得太乖也是异常。许多孩子1岁时就会牙牙学语了,她有点着急,不过老人说男孩儿嘴笨,开口迟一点儿也挺正常。孩子总是日新月异,今天能扶着墙走了,好像明天就能迈开步了……可是,小康一岁半时还是不会说话,她不能再等了,抱着他去医院,做了很多检查,医生很谨慎地说:“可能是自闭症……”

这句不太确定的诊断让她剧烈恶心。王建安慰她说,肯定是医生看走眼了。于是,他们带着小康去北京、上海,确诊了,就是自闭症,也叫孤独症,也叫“星星的孩子”。这是世界性难题,无药可医,只能训练,像是训练一块石头,相信精诚所至,金石为开,但也要接受金石不开。

2

她不容分说地辞了职,管不了繁花似锦的前程,和小康一起住进了上海的训练机构,一住5个月。那里有好老师、好方法,一群“星星的孩子”,一群同病相怜的妈妈或者爸爸,共同学习。

那5个月的训练对于小康没什么效果,或者说效果她没有发现,可对于她却很重要,这样回家后,她才有办法,比如一点一点抓住小康的目光,在他目光游离时跟着他的目光挪动自己,这是凝视课—目光的抚摸。

比如张嘴伸舌头,练习舌头的灵活性,看似简单,但要让小康做,很难。冰激凌是个好道具,问题是小康不吃。她只好把他喜欢吃的鸡腿切小,蘸上他喜欢的番茄酱,像哄小猫小狗那样哄他张嘴。

她像复读机般重复拟声,学老虎“噢呜”,学猫“喵喵”,学青蛙“呱呱”,学鸡“喔喔”,学狗“汪汪”,学火车“哐哧”。那阵子她的嘴唇起皮渗血,可大多数时候小康无动于衷,也有灵光乍现的时候,比如小康怔怔地像是用了很大的劲儿,“呜啦”一声,这一声是给她的巨大奖赏。

她给小康念泰戈尔的诗:“我把糖果放在你的手心,你贪婪地咽着口水,我的孩子。为什么美丽的花瓣包绕花蜜?为什么树上的水果如此甘甜?我找到了答案,当你把糖果吞下的那一刻。我轻轻地吻过你的脸颊,你笑了,我的孩子。为什么清晨的天空是如此明朗,为什么我的身体里时刻充盈着激情与希望。我找到了答案,在我们肌肤相亲的时候。我亲爱的孩子。”

这样的时候,她脸上那慈母陈旧迟缓的笑意与29岁的年龄不相称,看上去总有说不出来的心酸。

3

小康会说话了,这消息她只捂了3个小时,还是告诉了王建,她想让他高兴。半年前,她和他的婚姻走到了头,没有背叛,只是他到了崩溃的边缘,整夜整夜睡不着觉。因为睡眠不好,脾气跟着上来了,他把小康用积木搭的城堡踹得老远,更重要的是王建不愿带小康出门,他觉得小康让他蒙羞……她从小康的眼里看到隐约的恐惧。

她说:“离了吧,剩下的事情交给我。”气氛好得让人想哭。他们去民政局换了证,一对夫妻就此一个成了前夫,一个成了前妻。他只带了几件换洗衣服,坚持净身出户,说只有这样他的内疚才会少一些,甚至说他还要回来的,不管怎么说,他都是小康的爸爸,有什么事来个电话就好……可一星期后,他打电话说在去往南方的火车上,想换个环境奋发图强。

这一次,她怒火冲天,第一次有了抱着小康跳楼的念头—迄今为止,这是唯一的一次。后来,她因为这个念头内疚了很久。

事实上,她没有时间恨王建。她像一只结网的蜘蛛,她看书、看电影、看资讯,和星爸星妈交流,所有有关自闭症的字眼都吸引着她。

小康说的第二句话是:“吃饭。”自此之后,像是打开了某个神秘的闸门,尽管小康还不能说出一句完整的话,可他会喊妈妈,会指着肚子说饿……

小康进步很大,可这还远远不够。大部分时间,小康玩积木,玩魔方,不言不语,电视里的动画片吸引不了他,歌声也吸引不了他……

她在网上看了一部电影《我和托马斯》。托马斯是一条狗。6岁的自闭症男孩儿凯尔不跟妈妈说话,不让妈妈抱,不让妈妈亲吻。为了照顾他,妈妈放弃了工作;因为他,爸爸和妈妈的感情一团糟。这时候,一条狗出现了,这条狗改变了男孩儿,也改变了这个家庭……

她看得泪水涟涟,心想,也许小康也需要一只小狗?正好有个朋友养了一只贵宾犬,那只热情的棕色小狗把小康吓坏了。不过,有一天小区的一只流浪猫跟着她上楼时,小康看着很高兴,于是,她收留了这只猫。这是一只温顺的猫,喜欢跟着小康,因为小康有牛肉干给它。猫喵呜喵呜地叫,小康看着猫说:“小老鼠,上灯台,下不来……”

她在为小康开的博客里记录着小康的点点滴滴,偶尔也会贴几张小康的彩笔画,虫子、鸡、小猫,不管画什么都是俯视的角度,有点像航拍,也许这是“星星的孩子”的不同凡响之处吧?

她默默地写,不想引来了一个人,叫林治。林治留言说,看起来小康喜欢动物,但最要紧的是让小康对人感兴趣。这是一个金句。

小康对动画片没什么感觉,可喜欢看《动物世界》。林治建议她直接陪小康上幼儿园小小班,和比他小的孩子在一起。

费了不少力,说了很多好话,上幼儿园的事也没着落。半个月之后,总算有家私立幼儿园肯接收小康,但有要求:不能跟其他家长说孩子有自闭症,而她的身份是不领工资的生活阿姨。

幼儿园的老师教孩子唱:“天上的星星不说话,地上的娃娃想妈妈……”儿子不唱。老师教孩子唱:“世上只有妈妈好,有妈的孩子像块宝。”儿子不唱。可小康坐在一群孩子中间,这多好啊!

有天清晨,她忽然像是找不着自己了。她去挤公交车,正是上班高峰,被夹在人堆里,她好像才有存在感……

4

王建来电话说准备成家了,她没惊讶,说:“小康会喊爸爸了,不过,他喊的是另外一个人。”王建听她这样说,长长地吁了一口气,像是一种解脱。

她不是要在口头上占上风,而是林治跟她和小康见面了,还牵着个小女孩儿,也是“星星的孩子”,神奇的是两个孩子一见面就拉起了手。她和他像欣赏一幅画似的看着,然后,眼泪满眶。林治也离异了,像是老天要成全什么。

他们一点点接近,两个人总比一个人好。一个男人,一个女人,两个孩子,怎么看都像是一个家。

没有人知道这两个孩子会怎么长大,长大之后又会怎样。对他们来说,每天都是新的,每天都有挂念,她像是回归女人了,而不是单纯的母亲。

那天黄昏,他们带孩子去看电影《海洋天堂》,一位父亲为了让自闭的儿子留在最喜欢的海洋馆,教儿子坐公交车去海洋馆,擦地……这位父亲病得严重,却背着龟壳扮成海龟,陪儿子游泳,跟儿子说他将会变成海龟,一直陪伴在他身边……这位父亲走了,而儿子学会了去海洋馆“上班”。

两个孩子看得心不在焉,他们安静地看着,没有流泪,只是手紧紧握在一起。从电影院出来,他们在广场上坐了一会儿,她抬头看,他也抬头看,满天的星星,忽然有一颗划了过去。她缓缓低下头,他揽她过来,脸偎在一起,都是湿的。然后,他们把孩子们揽进怀里……

图/马冬梅