区域中心城市产业区位与结构优势实证研究——以厦漳泉“闽南金三角”的厦门市为例

刘名远

(福建江夏学院经济贸易学院,福建福州,350108)

区域中心城市产业区位与结构优势实证研究

——以厦漳泉“闽南金三角”的厦门市为例

刘名远

(福建江夏学院经济贸易学院,福建福州,350108)

以厦漳泉“闽南金三角”的厦门市作为考察对象,剖析厦门区域中心城市核心地位的确立及其辐射扩散效应发挥的现实特征,通过产业结构偏离-份额模型对厦门区域中心城市的产业优势进行实证分析。研究表明,产业优势由产业结构和区位优势构成,区域中心城市规模聚集效应的发挥和区域产业经济利益分享与补偿机制的建立健全是区域中心城市有效发挥辐射扩散效应的经济基础和利益制度保障。

区域经济;区域中心城市;产业区位优势;偏离-份额模型

一、引 言

区域分工的不断深化促使区域资源要素的空间配置应逐步突破现有行政区划所带来的行政和市场壁垒,现代区域经济发展模式将逐渐取代传统行政区经济发展模式。[1]目前,我国空间经济基本形成了以东、中、西、东北部为区域分布的区域经济发展格局,以及在这四大经济区域基础上逐步形成了包括长三角、珠三角、海峡西岸在内,经济规模大小不一的23个城市群区域经济。[2]实践表明,无论是省际空间层级的东、中、西、东北部区域经济,还是省域内空间层级的城市群区域经济,都不能离开区域中心城市对该区域经济发展的引领、辐射、带动和聚集作用。例如,长三角地区的上海市,珠三角地区的深圳市,闽南金三角地区的厦门市。实践表明,这些区域中心城市无论在政策制度资源,还在是自然资源要素禀赋、区位选择、经济社会基础特别是产业经济基础等方面通常都具有显著的比较优势,并通过循环累积因果效应的发挥不断强化它们的比较优势,[3]成为区域中心城市辐射扩散的经济基础。

产业是区域经济发展的物质基础,是区域经济利益最核心的构成内容。在一定程度上,区域竞争优势是区域产业竞争优势的集中体现,而这种集中体现又主要体现在该区域中心城市的产业竞争优势强弱程度、区域中心城市的产业结构和区位优势及其区位分布,以及区域中心城市产业资源优势对区域周边地区的辐射扩散效应的发挥程度。本文以闽南金三角地区厦门区域中心城市作为考察对象,从产业优势角度对厦门市六区的产业区位和结构优势及其空间分布进行实证研究,归纳厦门区域中心城市的产业优势现实特征,并以此为基础提出发挥区域中心城市引领、辐射扩散、带动效应的政策建议和对策思路。

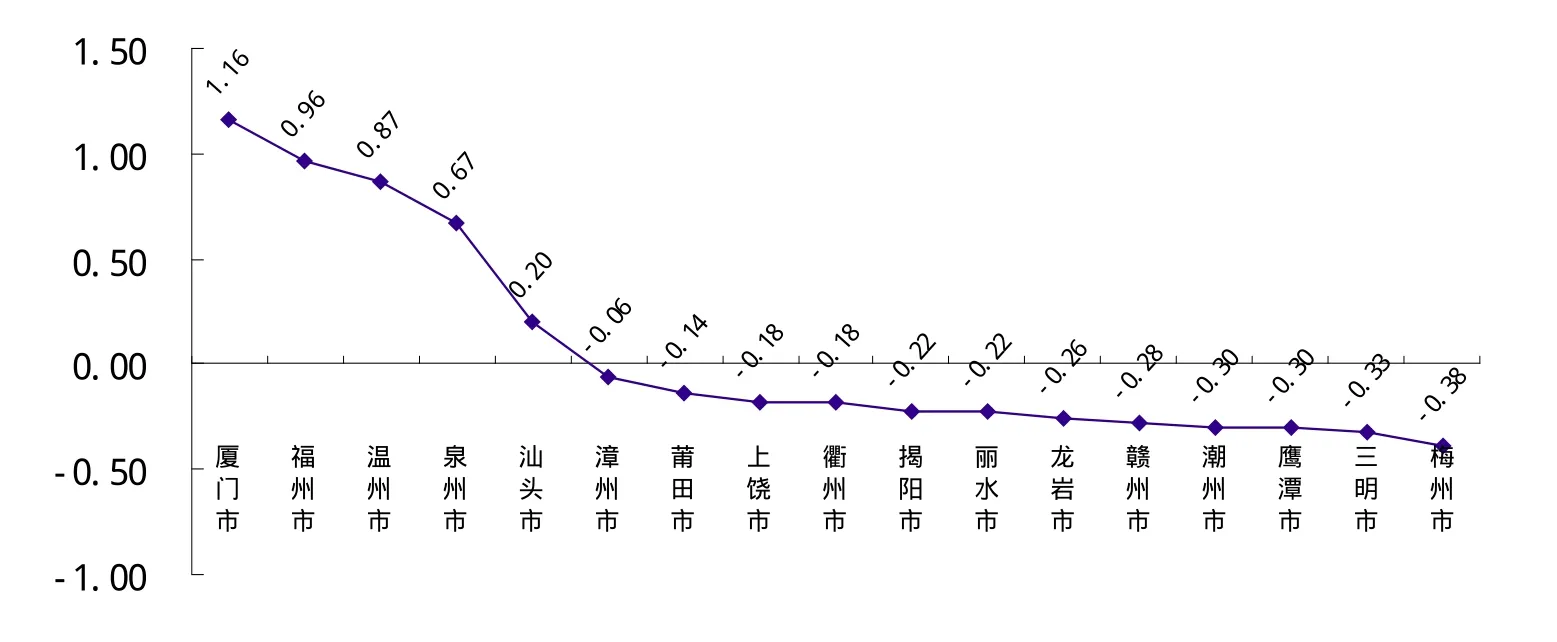

二、区域中心城市辐射扩散效应的现实特征

(一)区域中心城市核心地位的确立

厦门市作为闽南金三角地区的核心中心城市,辖有岛内的思明、湖里二区和岛外的集美、海沧、翔安和同安区4区。厦门市地处我国东南沿海福建省的东南部、九龙江入海处,背靠漳州和泉州平原,濒临台湾海峡,享有独特的地理区位。厦门市作为经济特区、计划单列市、副省级市,享有特殊的政策制度优势。随着海西经济区国家区域发展战略(2011)的确立,以及厦漳泉同城化区域经济发展战略(2011)的实施,厦门市作为海西经济区、闽南金三角地区重要区域中心城市的核心地位得到确立,其对周边地区的领头雁作用也在不断加强。主成分数理统计结果显示,海西经济区20城市综合竞争力指标系数只有厦门市、福州市、温州市、泉州市和汕头市大于0,其中厦门市综合竞争力指标系数为1.16,远大于海西经济区的其它19个城市。(见图1)可见,厦门市作为海西经济区特别是闽南金三角地区的核心中心城市具有显著的比较竞争优势,在发挥它所禀赋和积淀的各种政策制度、区位、资源优势的基础上,聚集了大量优质政策和经济社会资源,具有支撑、带动、引领该区域经济发展所需要经济社会的发展基础和有利区位条件。

图1 2011年海西20城市综合竞争力指数及厦门市竞争力排位① 资料来源:CEIC中国经济数据库,海西经济区20城市统计年鉴(2012)相关数据计算得来;统计方法:主成分数理统计,SPSS17. 0。

(二)区域辐射扩散效应的现实特征及其原因

虽然厦门市区域中心城市的地位得到确立,但是相对于长三角和珠三角地区中心城市,厦门市作为海西经济区和闽南金三角地区中心城市的引领和辐射扩散效应并不是非常显现,中心城市对周边地区的回波效应(Backwash Effect)远大于扩散效应(Spread Effect)。其内在原因,主要是:

1.厦门市岛内外经济社会发展严重不协调和不平衡。截止2011年,岛内9.14%的空间面积占有51.95%的GDP,岛外90.86%的空间面积仅占有39.78%的GDP;岛内空间GDP为8.75亿元/平方公里,岛外空间GDP仅为0.81亿元/平方公里,相差近11倍。[4]在这种情况下,厦门市整体经济规模难以迅速扩大,整体经济基础和经济实力的提升受到制约。

2. 厦门市同周边地区的产业定位和发展基础不同,区域产业价值链互补性不强。虽然闽南金三角地区的厦漳泉各地都形成了各自的主导优势产业,但是各地产业发展阶段和主导优势产业差异很大。其中,厦门市已进入到工业化后期发展阶段,形成了以生产资料生产为主的重工业、高新技术产业和现代生产性服务业为内容的产业结构;泉州市还依然处于以传统轻工业消费品生产为主的发展阶段;漳州市工业化水平相对偏低、产业规模偏小、产业关联度不高,劳动密集型和初级产品制造业成为其主导优势产业。还有,厦门市以发展外向型经济为主,外资资本所占比例很高,而周边泉州地区以民营经济为主,民营资本所占比例很高,两种资本投资的产业偏好和风险管控有所不同。显然,产业的区域分工和产业价值链的区域延伸受到制约,区域产业之间或产业内部的关联性和依存性不紧密,区域产业资源优势互补很难实现,由此产业横向联系和纵向一体化为特征的区域产业融合发展滞后。

3. 区域经济利益依存度特别是产业经济利益依存度不高。区域经济利益的存在是区域经济辐射扩散的基础,而产业经济利益又是区域经济利益的核心内容。由于区域产业分工并没有完全形成,造成区域产业价值链互补性不强。区域之间也没有形成一套有效的产业区域经济(合作)利益补偿机制,使得区域经济利益创造和实现受到影响,区域经济活动特别是产业空间转移、跨区域产业合作受到严重制约。还有,借鉴孙昌和许崇正(2011)的研究思路和研究方法,[5]通过经济引力模型比较分析闽南金三角、长三角和珠三角三大经济区中心城市的经济依存关系,结果显示,虽然2005~2011年闽南金三角地区中心城市的经济依存系数较长三角和珠三角中心城市的增幅要大,但是它们之间的累积经济依存系数的绝对量差距还是相当之大。(见表1)这进一步说明,厦门市作为区域中心城市的经济实力相对偏弱,与周边地区的经济联系不够密切。

表1 区域中心城市累积经济依存系数比较② 资料来源:城市间距离数据来源于中国机动车网全国公路里程查询系统,数据取两两城市间运行最短距离;2005年人口数据来源于所分析城市2005年1%人口抽样调查公报数据,GDP数据来源于为所分析城市的统计年鉴(2006);2011年人口数据和GDP数据来源于2011国民经济与社会发展统计公报数据。

三、产业区位和结构优势空间分布的实证研究

(一)产业区位和结构优势测度模型

产业空间布局的合理性以及结构优化升级程度是区域中心城市发挥引领、辐射、带动作用的基础,由此厦门市区域中心城市核心地位的确立及其辐射扩散效应的现实特征可以直接归源于厦门市产业结构与空间分布的现实反映。近年来,厦门市整体产业结构得到不断升级和优化。三大产业结构由2003年的2.6∶58.4∶39.0调整为2011年的1.0:∶51.4∶47.6,其中第二产业比重下降了7个百分点,第三产业比重增加了近9个百分点。[6-7]但是,产业的空间分布不同,岛内以第三产业为主导,岛外以第二产业为主导且以新兴制造业和重工业化为主。数据显示,岛内思明、湖里区的第三产业比例占到厦门市第三产业的74%,其中思明区就占到50%以上;第二产业主要集中在岛内的湖里区和岛外的集美和海沧两区,这3个区占到了厦门市第二产业的70%左右,其中集美区约占厦门市第二产业比重的17%左右,占岛外4区第二产业比重的30%左右。[4]

为进一步了解厦门市产业结构变化情况,分析厦门市各区产业区位与结构优势。这里借鉴Dunn ES(1960)和田鸿雁(2012)研究思路的基础,[8-9]并选取厦门市及各区2003~2011年相关产业数据,通过偏离-份额模型(SSM)对厦门市各区产业优势进行数理统计分析。根据研究需要,SSM模型( Shift-share Method:SSM)可设定如下:

其中,i=1,2,3代表第一、二、三产业,j=1,2…6代表厦门市的6个行政区;eij为厦门各区第i产业的生产总值,为更有效和正确地反映厦门各区产业增长的实际状况,产业生产总值在这里选择真实空间GDP,即考虑各区空间面积和价格指数后的产业生产总值;E为厦门市生产总值(GDP),Ei为厦门市第i产业的生产总值;Nij为厦门各区第i产业按照厦门市总产值年均增长率增长应实现的份额,是一种反映区域增长份额指标;Pij为产业结构偏离份额,是一种反映产业结构优势指标,以解释厦门各区第i产业随厦门市生产总值增长或下降而增长或下降的变化情况,如果厦门某区第i产业的增长速度快于厦门市整体经济增长速度,说明该区i产业的结构较好,即;Dij为产业区位竞争优势份额,是一种反映产业区位优势指标,以解释厦门各区第i产业随厦门市第 i 产业增长或下降而增长或下降的变化情况,如果厦门某区第 i 产业具有区位优势,那么Gij为厦门各区第i产业的产值增长总量,它由Nij、Pij、Dij构成。

(二)产业区位优势测度结果及分析

1. 产业结构偏离-份额。统计结果显示,厦门市6区第一产业和第二产业的产业结构优势指标P值均小于0,而第三产业的P值均大于0。(见表2)这反映第一产业和第二产业对各区的贡献开始减弱,第三产业对各区的贡献在逐年增大,产业结构调整在不断升级,也就说明厦门市及其各区经济增长的主要驱动力开始由第二产业逐渐向第三产业转变,产业结构不断升级优化,即厦门各区第一产业和第二产业没有产业结构优势,第三产业结构优势开始显现。

从产业区位优势角度来看,厦门市6区的第一产业都没有区位优势,其中思明区、湖里区和海沧区的产业区位竞争优势指标D1小于0,而其它3个区也基本接近于0。第二产业集美区具有明显的产业区位竞争优势,其D2指标为0.0047,略低于翔安区,远高于其它4区。相对于岛外4区,集美区的第三产业具有一定的产业区位竞争优势,其D3指标为0.0011,低于海沧区的0.0073,但高于同安区和翔安区的0.0000和0.0002。(见表2)

综合分析厦门市各区三大产业结构偏离-份额各项指标。从区域增长份额指标D来看,思明区的区域增长份额指标为0.3704,排在第1位,其它5区依次为0.1521、0.0399、0.0310、0.0764、0.0309,这表明厦门产业综合实力排位顺序为思明区、湖里区、集美区、海沧区、翔安区、同安区,其中集美区排在第3位,岛外第1位。从产业结构优势指标P来看,除了岛内两区的产业结构优势指标大于0外,岛外4区均小于0,说明岛内产业结构层次比岛内高、结构较为优化,享有绝对的产业结构优势。思明区和湖里区的第三产业区域增长份额指标N3分别为0.3501和0.1365,产业结构优势指标P分别为0.0392、0.0153,远远超过其它4区。从产业区位竞争优势指标D来看,思明区、湖里区和海沧区的产业区域竞争优势指标均小于0,而集美区、同安区和翔安区均大于0,它们分别为0.0059、0.0017、0.0081。(见表2)据此,集美区整体的产业区位竞争优势排在第2,略低于翔安区。分析其原因,厦门岛内受制于区域面积和产业结构转型,以及向岛外区域转移的需要,岛内产业增长速度均落后于岛外4区,而岛外受惠于岛内产业空间转移、经济发展战略机遇的把握和岛外较大区域面积的开发利用,集美区、翔安区和同安区的区位竞争优势逐渐加强。尤其是翔安区,由于近年来第二产业增长速度年均保持在49.42%,远远高于其它5区,这为其带来较大产业结构和区位竞争优势。但是,从2003~2011年产业经济增长数据来看,由于海沧区第二产业年均增长速度为9.54%,远低于厦门市和其它区的年均增长速度。虽然,海沧区第三产业发展迅速,年均增长速度为22.52%,但是由于其增长基数较少,略多集美区,而远低于湖里区和思明区。所以,海沧区产业结构优势和区位优势并不突显,发展后劲不足。

表2 厦门市6区产业结构偏离-份额测度结果 单位:亿元/平方公里

2. 产业发展的区域类型。为了更全面地了解厦门市各区的产业发展的驱动力,可以用平面坐标轴的形式将厦门市6区的产业结构优势和产业区位优势划分成4种不同的发展类型。综合分析发现,集美区、翔安区、同安区为产业区位优势驱动区域,思明区和湖里区为产业结构优势驱动区域,海沧区为区位优势和结构优势不明显区域。(见图2)

图2 厦门市六区产业发展的区域类型

3. 产业区位和结构优势贡献率。产业结构优势和产业区位优势对厦门各区经济增长总量的贡献是不同的。思明区和湖里区产业结构升级和优化为其带来强大的产业结构优势,致使其产业结构优势对经济增长总量呈现正的贡献率。集美区、同安区和翔安区在产业区位优势方面具有比较优势,其产业区位优势对经济增长总量呈现正的贡献率。数据显示,思明区和湖里区的产业结构优势贡献率分别为9.56%、4.03%,而岛外4区的贡献率为负数;集美区、同安区和翔安区的产业区位优势贡献率分别为104.3%、2.03%、9.89%。(见表3)很显然,集美区排名第1,集美区的产业区位优势对其经济增长的贡献力非常大。

表3 厦门市6区产业区位优势和结构优势贡献率

四、启示与政策建议

(一)规模聚集效应是区域中心城市辐射扩散的基础

以上分析表明,厦门作为闽南金三角地区的中心城市,其辐射扩散效应偏弱的一个重要原因就是厦门市岛内外(城乡)区域经济发展不协调和不平衡。在这种情况下,造成中心城市的整体经济规模偏小,聚集效应要远大于辐射扩散效应,影响到它引领和辐射扩散作用的发挥。区域中心城市要发挥引领、辐射扩散效应,必须建立在一定的经济规模和聚集效应基础上。而扩大中心城市的经济规模和聚集效应,一个重要的方面就是要加快实现城乡区域经济协调和平衡发展。为实现这一目标,就应该加快推进区域城乡政策制度特别是产业一体化、实施产业发展与城市功能融合的战略发展路径,努力提高区域中心城市各区县的空间经济效率。只有这样,区域中心城市的辐射扩散效应才有坚实的经济实力基础。

(二)产业优势由产业结构和产业区位优势构成

产业优势是一个综合性概念,不仅包括产业结构优势还包括产业区位优势,而这两种产业优势的空间分布是不完全相同的。所以,客观上要求培育区域产业优势不仅要注重产业结构优势,而且要不断提升产业区位优势,以增强区域产业整体竞争优势。对于产业结构优势,在对策上可以积极加快区域产业的空间转移、产业技术的创新和突破、积极培育新兴产业,并通过产业结构的升级和转型来优化区域产业结构。对于产业区位优势,在对策上可以通过有效发挥区域中心城市具有的各种政策资源、经济社会资源和区位比较优势,积极推进发展前景好、创新能力强、市场需求潜力大的产业向区域中心城市聚集落户。还有,可以利用各种比较优势资源,加快产业培育和发展支撑体系建设,特别是生产性服务业的发展,以努力推动区域产业服务业和区域产业融合,进而不断增强产业区位优势。

(三)建立健全区域产业经济利益分享与补偿机制

区域中心城市引领、辐射扩散效应的发挥,以及产业区位和结构优势的提升必须建立健全区域产业经济协调机制,特别是区域产业经济利益分享与补偿机制。产业区域分工、产业价值链的区域延伸、产业区域空间移动、区域产业融合,其实质就是产业经济利益的一种再分配过程。如果没有相应的利益分享与补偿机制对这些产业区域经济活动的利益问题进行协调,对产业区域经济合作过程中出现的产业经济利益摩擦、冲突等问题进行解决,区域中心城市在没有强大的外部竞争压力的情况下就难以打破现有的利益分配格局,以实现向周边地区辐射扩散,产业的空间分布也必然不合理、不协调。所以,区域产业经济利益分享与补偿机制作为一项专门的利益协调制度,能够为区域中心城市辐射扩散效应的有效发挥和产业区位、结构优势的提升提供有利的利益制度基础。

[1] 刘小康.行政区经济概念再探讨[J].中国行政管理,2010(3):42-47.

[2] 方创琳,姚士谋,等.中国城市群发展报告(2010)[M].北京:科学出版社,2011.

[3] Myrdal G. Economic Theory and Underdeveloped Regions [M].New York: Harper & Row,1971:132-135.

[4] 厦门市统计局.厦门经济特区年鉴(2012)[M].北京:中国统计出版社,2012:8.

[5] 孙昌,许崇正.空间经济学视角下经济引力模型的构建与运用[J].经济学家,2011(7): 37-44.

[6] 厦门市统计局.厦门市国民经济和社会发展统计公报(2003)[EB/OL].(2004-03-29)[2013-05-10]. http://www.stats-xm.gov.cn/tjzl/tjgb/ndgb/200403/t20040329_2716.htm.

[7] 厦门市统计局.厦门市国民经济和社会发展统计公报(2011)[EB/OL].(2012-03-20)[2013-05-10]. http://www.stats-xm.gov.cn/tjzl/tjgb/ndgb/201203/t20120320_20424.htm.

[8] 田鸿雁.基于偏离-份额模型的农业产业结构及区位优势研究[J].安徽农业科学,2012(7):4294-4296.

[9] Dunn ES. A Statistical and Analytical Technique forFegional Analysis [J].Papers of Regional Science Association,1960(6):97-112.

(责任编辑 郑娟榕)

The Empirical Analysis on the Industrial Location and Structural Advantages of Regional Central City: Take Xiamen City in Minnan Golden Triangle Economic Zone as an Example

LIU Ming-yuan

(School of Economics and Trade, Fujian Jiangxia University, Fuzhou,350108, China)

Taking the Xiamen regional central city in Minnan Golden Triangle Economic Zone as research object, the paper deeply analyzes the establishment of core position and the realistic characteristics of the spread effects of Xiamen city acting as the regional central city, makes empirical analysis on its industrial advantages through Shift-Share Model. The studies show that the industrial advantages are composed of industrial structural and location advantage, the scale &aggregation effects and the establishment of the regional economic industrial interest sharing and compensation mechanism are the economic basis and the benefit system guarantee for the regional central city.

regional economy; regional central cities; industrial location advantages; Shift-Share Model

F299.27

A

2095-2082(2013)04-0010-07

2013-05-17

福建省社科规划基金项目(2012B145);厦门集美社科联规划基金项目(201208)

刘名远(1978-),男,江西吉安人,福建江夏学院经济贸易学院讲师,经济学博士。

——以厦门市集美区为例