通电之前的那些夜晚

文 _ 闫 红

通电之前的那些夜晚

文 _ 闫 红

回乡

我11岁那年,休学去了马圩子。

还记得那天刮着冷风,我和小姑坐在路边的代销店里,等俗称“小蹦蹦”的机动三轮车,风卷起尘土,我们缩着头眯着眼望着路口。汽车、拖拉机、三轮车……各种车辆像甲虫一样,从地势低矮的另一端爬上来,过了很久,我们才等到开往陈桥的那一辆。

到了陈桥集,还有很长一段路。对不经常走长路的人来说,这无疑过于漫长,走到三分之一时我就开始步履艰难。后来我把伞变成了一根拐杖,每走一步,我就用它在前面地上戳出一个小孔,我鼓励自己的脚步不停地追赶那小孔,就像《围城》里比喻的驴子追赶挂在鼻子前的胡萝卜。这个虚幻的目标使艰难行程中出现了一点自我安慰似的乐趣,而我这点可怜的乐趣被小姑发现了,她觉得这个办法很好。我们就这样来到了马圩子。

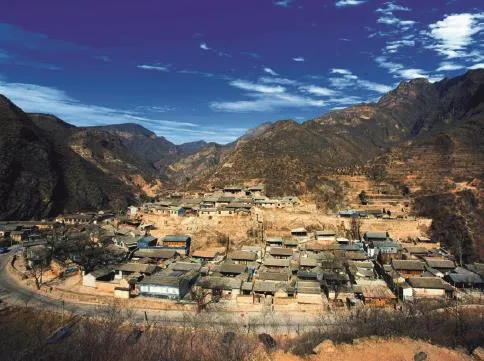

马圩子是一个典型的平原上的村庄,状如酒囊,腹大口小,外围是芦苇与竹林遮掩的河沟,收口处为一条平平的小路,是村里人进出的必经之路,称之为“栈门口”。

从栈门口走进去,经过几家屋舍,穿越一块空地,就到了我舅爷家门口。我舅爷的家,以南北论,在村子的正中,却最靠西,门口有条路,西边的人出来进去,都打那条路经过。于是,初来乍到的那个傍晚,我吃了舅爷做的鸡蛋饼之后,就跟他们一样,坐在屋子里,看着路上来来去去的人。

歌里唱“暮归的老牛是我同伴”,在我舅爷他们村,暮归的不但有老牛,还有羊群、鹅群、鸭群……日之夕矣,羊牛下来,无论是悠悠然走在一头老牛旁边的,还是像带着队伍一样,驱赶着一群羊的农人,都很从容,见人还可微笑颔首。带鹅群鸭群的则不然,禽类智商低,没有那么驯服乖巧,人们不得不时刻发出“呃呃呃”的声音,也许他们试图让鹅鸭们以为,自己是它们中的一分子,而且是那个最强最无敌的领袖。

聚会

我舅爷吃过饭就歪到了床上,这并不意味着他要睡觉。床头的箱子上,一盏煤油灯的灯芯微微颤动,原本是清寒的煤油味儿,在偶尔噼啪一声的燃烧中温热起来。收音机里在放刘兰芳的评书《杨家将》,舅爷咬着早熏成黄褐色的石烟嘴听,墙外开始响起脚步声,我那单身了一辈子的舅爷,因为家里没有一位会摆脸色的女主人,他家就成了村里老少爷们的聚会中心。

直射到相机镜头的光线一方面会降低画面的反差,同时还会产生光束、光斑、眩光等降低画面品质的瑕疵。大多数时候,我们都会尽量避免这类问题的出现,但有些时候,类似的效果反而会让画面看上去格外有味道,如果它能完全为我们所用,那就再好不过。

那天晚上,我把脚搁在半明半暗的火盆上,听他们聊天。文学作品里,农民最关心的该是桑麻,但我的亲身体会是,马圩子人更把环球风云放在心上。有个人甚至能报出某个非洲小国国王的名字,说起国际大事,如数家珍,可谓那个时代的“草根公知”。

一个热闹的话题之后,是接踵而来的沉寂,满屋子便只剩下咂烟嘴的声音。我也觉得无聊,又不想睡觉,在家里的话,可以看看电视、翻翻书,在这个尚未通电的村庄,电视自然没有,煤油灯放得那么高,也不太容易凑近。正在此时,窗下响起一阵踢踢踏踏的脚步声,紧接着,门口冒出一群小姑娘,她们看着我,笑着。那咯咯的笑声,像是突然冒出的水。

在我们家乡,一家的客人就是全村的客人,村里的女孩约着一道前来拜访不足为奇。我想起我奶奶提起过的一个女孩的名字,便大声问:“小明子来了没?”那些笑声便泛滥开来,像水般淌了一屋子,一个女孩不好意思地“嗯”了一声。这个回应是一根灯绳,我拉了一下,世界马上变得既熟悉又清晰了。于是我认识了那些女孩:小影子、小林子、小平子、小娟子……这儿习惯用“小X子”称呼女孩子,念在舌尖很玲珑。

饭场

她们问我去不去饭场。去,当然去。我把脚从火盆上撤下来,塞到棉鞋里,跟着她们跑到我来时经过的那块空地上,对,这就是村里人所说的饭场。

我不知道在淮北平原上,是否每一个村庄都有一个饭场,在荒僻乡野它几乎等同于一个露天咖啡馆,虽然它看上去只是一块普普通通的平地。

早晨和中午,它被男人们占据,马圩子的男人十有八九不喜欢在家里吃饭,端着个碗,哪怕绕大半个村子,也要在饭场上蹲着吃,不管是稀饭面条还是白米饭,都要就着国家大事和村里八卦才能咽下。

夜晚,饭场成了孩子们的天下,即便在远远的大树下,也会有个把人蹲着,或是搬个小凳子坐着,但在中间疯玩的都是大小不等的孩子们。小明子说,她们每天晚上都要到这儿来玩。

我不知道她们以前都玩什么,在我到达的那个夜晚,我成了她们的中心。这前所未有的待遇让我不由得轻了骨头,以至于认为,自己可以像一个中心人物那样,带领大家来一点不一样的玩法。

我建议大家一起排个舞蹈。天知道我是多么缺乏舞蹈天赋,在每一次元旦晚会上,我都被排斥在那些排练舞蹈的女生之外,通常只有在一边看着的份儿。而在马圩子,我却认真地将那些旁观来的动作教给女孩子们,我的肢体一定是笨拙的,还加进去许多自己想出来的动作,但对于从未跳过舞的马圩子的女孩,这已经足够。

我还用因五音不全而饱受羞辱的嗓子,教她们唱《采蘑菇的小姑娘》,我们在清冽的月光下团团围坐,就像一圈小蘑菇,或是趁着月色出来开会的小兽。这于我固然是新奇的体验,马圩子的女孩大约也觉得新鲜,我们全体有着最饱满的兴奋,high到一定程度,女孩子里最大的一个,小平子建议:“我们去南地吧。”

南地是庄稼地,在马圩子外面。我不知道小平子为什么建议去南地,现在想来,大约是那片旷野更加舒展。我建议大家按照高矮排成队,我们就一个接一个地走出栈门口,出现在一望无际的田野上了。

田野里种着冬小麦,这会儿只是一片贴着地皮的绿意,夜色深蓝,夜雾弥漫,树丛在远方形成不很清晰的轮廓,我们置身的地方辽阔到让人需要倒吸一口凉气。我们顺着田亩之间的小径,排着队,唱着歌,朝远方走去,好像打算就此消失,再也不回来。

我们最后当然还是回来了。

流星

之后的很多个夜晚,我都和村里的女孩们互相呼唤着去饭场上玩,时间一长,不复新奇,我开始怀念起城市文明来。我敲出“城市文明”这几个字时都觉得自己挺装的,好吧,我不过是想看电视了而已。

小平子告诉我,在本地,想看电视,也不是不能做到的—邻村有一户人家买了台电视机,用电瓶在院子里放,附近村子里的人都去看。

没有电的日子,人很闲,日子很长,活得很原始,会信鬼信神。我奶奶就说,过去是有鬼的,现在有了电就没了,而马圩子,很长时间里,都是一个可以有鬼怪妖魔的地方。我爱在煤油灯下听关于鬼怪的传说,也爱在大雪天,走出屋,走到附近的田野上,看雪光银亮,亮里带蓝,觅食的野兔被脚步声惊起,飞快地窜入麦丛里去,幸好它们碰到的是我,若是碰到那些带着气枪的农人就惨了,在冬天的淮北平原上,打兔子是男人们一项特别的娱乐。

唯一遗憾的是,我忘了在那时认真地看天空,记下每一颗星星的位置,我不知道我会成为一个“星空控”,在天空被光污染弄得模糊之后。不过,写到这里,我忽然记起,我曾经看到过流星。在夏天,马圩子的人都睡在外面,我总是很难入睡,大睁着双眼,看流星哗地落下来,这好像不是很难看到的异象。

我慢慢地睡着了,然后,在像晨露一样清新的牛哞声中醒来,看见邻居挑着铁皮桶丁零当啷地走过。

我爱那些不通电的日与夜。

马圩子是在哪一年通的电呢?不记得了,应该是在上世纪90年代初。在某个我不知道的时刻,马圩子瞬间变成了一个明亮的村庄,却不知,这是它孤独的开始:电视打开了一个世界,年轻人出去打工,回来的也不愿在村里居住,到村外刚刚开辟的集市上建起新式楼房。几年前我回去,它荒草丛生,像一座鬼堡。几个月前,我去看望舅爷,整个圩子只剩他一个人,其余的房子都已被房地产商拆除,我舅爷为了尽可能地争取点利益而负隅顽抗。

几个月过去了,我舅爷也搬出来了,那个圩子,可能已经消失了吧?