中国技术寻求型对外直接投资现状、问题和政策建议

陈 强,刘海峰,李建昌,余文璨

(同济大学经济管理学院,上海200092)

一、引言

根据国家商务部于2012年8月公布的《2011年度中国对外直接投资统计公报》数据计算,自2002年至2011年,中国对外直接投资流量连续10年保持高速增长,年均增速高达44.6%,其存量年均增速达33.8%。随着中国对外直接投资的持续增长,国内学者对以中国为代表的发展中国家主导的对外直接投资的研究也逐渐升温。

根据邓宁的投资动机分类,对外直接投资可分为自然资源寻求型、市场寻求型、效率寻求型和战略资产寻求型这四类。其中,战略资产指难以模仿、稀缺的、供专用的专业资源与能力,主要包括技术、品牌、销售渠道、市场知识等[1]。国外学者关于对外直接投资的研究开展得比较早,已形成一批经典理论,但研究对象主要是前三个类型的投资,其主要论断是跨国公司开展对外投资需具备所谓的“垄断竞争优势”或“所有权优势”。然而许多发展中国家的企业在进行对外投资时并不具备这类优势战略资产,其对外投资的动机不是利用战略资产,而是寻求战略资产。这类投资被称为战略资产寻求型投资,其中包括一类对自主创新具有特殊意义的投资——技术寻求型投资。国内在这方面的研究起步较晚,2004年杜群阳首次提出技术寻求型对外直接投资的概念:技术寻求型对外直接投资是以获取东道国的智力要素、研发机构、信息等资源为目标,以新建或并购海外研发机构为手段,以提升企业技术竞争力为宗旨的跨境资本输出行为[2]。

我国企业开展技术寻求型对外直接投资的形式多样,主要有绿地建设、境外园区、孵化器培育、并购境外高新技术机构、现有海外机构拓展、转型,以及组建中外产业技术联盟等。但归纳起来,通过对外直接投资来寻求海外先进技术和管理经验的方式主要有以下两种:一是通过绿地投资在海外设立具有研发功能的机构;二是并购海外现成的具有先进技术和管理经验的企业。由此,笔者在杜阳群的基础上对技术寻求型对外直接投资的定义加以补充,在此表述为:技术寻求型对外直接投资是以获取东道国的技术信息、管理经验、智力资本、研发装备和机构等科技资源为目标,以新建、并购或联合海外研发机构为手段,以提升企业技术竞争力为目的的跨境资本输出行为。

限于统计数据的可获得性,我们没有关于中国技术寻求型对外直接投资的具体数据,但若由中国对外直接投资统计公报中的行业分类数据观察,“科学研究、技术服务和地质勘察业”和“信息传输、计算机服务和软件业”两个科技高度相关行业的数据可以从一个侧面反映出此类投资的变化趋势。在2005 至2011年间,中国这两个行业的对外直接投资流量年增速平均为151.82% 和118.91%,均显著高于对外直接投资总流量年增速的平均值51.87%。可见与科技密切相关行业的对外直接投资增速显著高于其它行业。

中国技术寻求型对外直接投资对中国自主创新能力提升意义重大,但国内针对该类投资的研究却相对较少,针对中国技术寻求型海外投资的现状、问题和政策方面的分析则更少。因此,就此内容进行研究有重要的现实意义。

二、技术寻求型对外直接投资相关研究文献综述

国外学者针对海外直接投资的理论研究自从20世纪50年代开始不断发展,并逐渐形成较为清晰的理论发展脉络,其中最具影响的主要有:垄断优势论、产品周期理论、内部化理论、比较优势论、国际生产折衷理论、投资发展周期论、小规模技术理论、技术地方化理论、技术创新产业升级理论等。虽然这些理论都强调了技术因素,但基本都是以发挥技术优势的角度进行对外直接投资论述的,关于发展中国家的技术寻求型对外投资的研究还很少。

关于技术寻求型对外直接投资的研究主要集中在两个方面,一方面是技术寻求型对外直接投资的意义和方式。Kogut 和Chang、Jaffe 等、Fosfuri和Motta、Head、Braconier 等、马亚明、张岩贵、尹冰、赵伟、白洁等众多国内外学者进行了有关对外直接投资的逆向技术溢出效应的实证研究,并证明它的存在。楚天骄、杜德斌指出,由于知识主要是意会性的,所以地理距离的增加会加大知识转移和吸收的难度,知识的溢出效应随地理距离增大而衰减。知识越复杂、变化速度越快,所处的研究阶段越早,则面对面交流越重要[3]。白洁认为在国外设立研发机构主要通过雇佣当地研发人员、跟踪技术前沿信息、获取先进知识或与当地研发机构合作研发等途径主动取得反向技术溢出效应。这样可以克服技术溢出效应随空间距离增加而减弱的缺点[4]。所谓反向技术溢出效应是指通过对外直接投资的流出实现东道国先进技术向母国的扩散,对投资母国的经济效率、经济增长或发展能力所产生的间接影响,这种效应与对外直接投资的流入对东道国产生的技术溢出效应正好相反[5]。许多发展中国家在自身不具备所有权优势的条件下,加大向拥有先进技术国家的直接投资,其目的之一就是为了主动获取逆向技术溢出效应。由于先进的科技是跨国企业核心竞争力之一,因而跨国公司非但缺乏主动向东道国本土企业扩散技术的动机,而且还会防范其自身技术的溢出。在此情形下,以对外直接投资的方式寻求逆向技术溢出成为中国获取技术和提升创新能力的重要途径。邹玉娟认为通过对外直接投资反向外溢到我国的国际研发资本对我国的技术创新有显著的促进作用,蔡冬青、刘厚俊的研究也得出相同结论,但认为这一贡献并不大,这主要是因为我国的对外直接投资还处于起步阶段,总体规模较小[6]。

另一方面的研究则聚焦于技术寻求型对外直接投资所需具备的条件,这些研究又可分为宏观的国家视角和微观的企业视角两类。

首先,关于国家的宏观视角的研究。20世纪80年代初,英国学者邓宁继1977年提出国际生产折衷理论后,又提出以人均GNP 为划分依据的经济发展阶段理论。他指出:第一阶段是人均GNP低于或等于400 美元的时期。此时,一国不会产生直接投资净流出的现象。第二阶段是人均GNP 在400~1500 美元之间的时期。在这一时期内,原材料及劳动力成本低廉,外资流入增加,而在对外投资方面仍停留在很低的水平上。第三阶段是人均GNP 在2000~4750 美元之间的时期。此时东道国企业所有权优势和内部化优势大大增强,对外直接投资流出增加。第四阶段是人均GNP 在2600~5600 美元之间的时期,这是一国对外直接投资净流出的时期。此时,国内企业开始具有较强的所有权优势和内部化优势,并具备发现和利用外国区位优势的能力。

其次,在微观的企业视角开展的研究。早期关于跨国企业海外进入模式的研究主要考虑企业研发能力对于选择进入模式的影响,Jan Johanson和Jan-Erik Vahlne 的企业国际化经营阶段性理论揭示:从不规则的出口活动,到代理商出口、海外销售子公司,并购海外生产和制造,最终建立海外研发中心,是一个连续、渐进的过程。这与中国企业走出去的总体进程也是一致的。企业借助海外机构获取知识包括3 个相互承接的阶段:海外分支机构获得知识,海外分支机构向母公司传递知识,以及母公司消化吸收知识。企业在任何一个阶段积累形成的知识学习能力,都直接影响着知识转移的有效性。许多研究也表明,日本与韩国工业技术快速成长的主要原因之一就是,日韩企业对新知识与新技术的吸收能力极强,通过模仿、改进、创新三步走构筑竞争优势。Cohen 和Levinthal认为企业吸收能力与其研发投入具有密切关系,技术溢出能够被企业所应用的前提条件是该企业具备对此技术的吸收能力[7]。

李刚通过实证研究指出,企业的海外投资决策与企业规模和盈利能力显著相关[8]。在中国,对外投资能力和意愿最强的企业主要可归为两种,一种是处于垄断地位,占据政策、市场、资本、人才等资源优势的国有大企业;一种是在激烈的国内市场竞争中壮大起来的民营企业。这些走出国门进行海外投资的企业存在一个共同的特点:经过前期国内积累,拥有雄厚的资本、人才、技术、市场等优势资产,从而具备海外投资所必要的条件和保障。

综上所述,国内外有关技术寻求型对外直接投资的研究主要集中在两个方面,一方面是关于技术寻求型对外直接投资的方式、意义和影响,另一方面是关于技术寻求型对外直接投资所需具备的条件。针对中国此类投资的现状、问题和政策方面的研究还很少。

三、当前中国技术寻求型对外直接投资的现状与问题

(一)起步较晚,尚处于发展初期

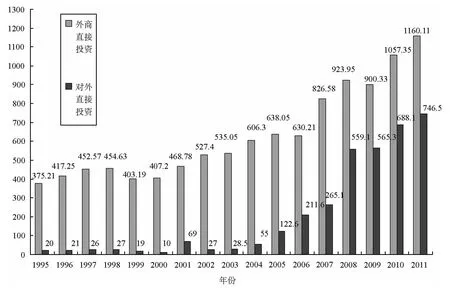

尽管美元的购买力和汇率已发生了很多变化,但从中国经济的发展现状和海外直接投资的流入和流出变化趋势来看,邓宁20世纪80年代初提出的经济发展阶段理论还是较能印证中国目前的实际情况的。2011年度中国人均GDP 达到5432 美元,此时中国对外直接投资的流入和流出量分别是1160.11 亿美元和746.5 亿美元。从1995-2011年中国年度外商直接投资和对外直接投资走势(图1)中可以看出,两者的相对差距在迅速缩小。根据2011年度中国对外直接投资统计公报数据计算,2011年我国对外直接投资存量中有75%来自东部地区,而中部和西部地区的贡献仅分别占13%和12%。中国东部沿海地区同中西部地区在经济发展水平上存在巨大的差距,处于不同的对外投资发展阶段,东部沿海地区已经进入邓宁所说的第四阶段,中西部则还没有。

由于官方统计口径和数据的缺乏,有关中国技术寻求型对外直接投资的统计数据难以直接获得,简单甄别技术寻求型对外直接投资主要基于以下判断:是否以获取东道国的技术信息、管理经验、智力资本、研发装备和机构等科技资源为目标;是否在海外新建、并购或联合具有科技应用或研发实力的机构;是否具有跨境资本输出行为。根据以上标准,本研究整理了部分具有技术寻求作用的中国企业海外投资行为(表1)。很明显,表中的企业对外投资行为全部可以归入“科学研究、技术服务和地质勘察业”、“信息传输、计算机服务和软件业”和“制造业”这3 个行业类别。

图1 1995-2011年中国年度外商直接投资和对外直接投资情况(单位:亿美元)

若从官方统计中关于行业的定义和范畴来看,“科学研究、技术服务和地质勘察业”、“信息传输、计算机服务和软件业”和“制造业”是与技术寻求型投资关联最密切的3 个行业。尽管中国在这些行业的对外直接投资中有相当部分是优势资产利用型的,比如大多数对亚非、拉美等发展中国家的下行投资,但中国投向发达国家的上行投资却往往不是以降低成本、发挥技术优势为目的的,而是主要出于战略资产获取的目的,其中包括技术寻求动机。截至2011年,中国企业在上述3 个行业的对外直接投资存量分别为43.9 亿美元、95.5 亿美元和269.6 亿美元,分别占中国对外直接投资存量总额的1.03%、2.25%和6.35%,虽然比例不高,但在2005 至2011年间,中国这3 个行业的对外直接投资流量年增速平均为151.82%、118.91%和63.6%,平均增速均显著高于对外投资流量总额年增幅平均值51.87%,从一个侧面表明中国技术寻求型对外直接投资虽然尚处于起步阶段,但却发展迅猛。另外,与发达国家同行相比,实现走出去的中国企业总体上规模较小,技术能级较低,其海外研发方面的投资规模也相对较小。根据崔友平等2010年的研究,我国海外研发机构的年研发投资小于500 万元的企业占海外研发投资企业总量的34%,500 万~2000 万之间的占44%,2000 万~5000 万的占22%。相比之下,发达国家单个研发机构(以在华研发投资为例)的平均注册资金为1805 万美元,约合人民币1.49 亿元。在人员配备方面,我国海外研发机构研发人员在1~20 人之间的企业占58%,20~50 人之间的占8%,50~100 人之间的占13%,超过100 人的占21%,而国外跨国公司海外研发机构一般都超过100人,相比发达国家和地区,我国企业海外研发机构的规模尚小[9]。

(二)企业机制和技术能级影响海外投资成效

2012年之前20年间,全球大型企业并购事件中,真正取得预期效果的只有50%,而中国的海外收购则有67%不成功,经济损失数额巨大[10]。中

国企业对外直接投资的失败往往是由于缺乏各种所在国和国际法律的知识、知识产权意识、国际金融市场的运作经验、国际市场和科技信息,以及对投资国家的商业习惯、文化习俗和政治制度等的了解,归根结底,是企业能级和运营机制的欠缺。

表1 中国企业具有技术寻求作用的海外投资行为(部分)

资料来源:作者根据有关资料整理

国有企业治理结构不完善,内部机制不到位,创新效率和积极性不高。国有企业对研发的投入占到了全国总研发投入的45%,然而与之形成反差的是国有企业在专利的应用中所占比重仅为35.3%[11]。虽然他们更有实力和政策优势,但运营机制的弊端和创新动力的缺乏影响了其技术创新和吸收能力。民营企业总体上规模偏小,在管理、科技、资金、人才等方面都是比较欠缺的,在市场准入和融资方面更是缺少政府的平等待遇,因而其发展壮大总体上是受到制约的。虽然中国企业跨国并购的所有动机中,民营企业获取互补性技术的动机最为强烈[12],但民企在技术寻求型对外投资遭受较国企更多的外在制约因素。

(三)国内环境对中国企业技术寻求型对外直接投资支撑不足

1.融资渠道不畅

由于易受政局、政治、法律、文化等因素的影响,对外直接投资较国内投资蕴含更高的风险,而技术寻求型海外投资由于其科技的特色更是增加了风险。新产品、新技术的研究和开发需要大量时间和成本投入,且具有很高风险,因而较国内融资和传统产业项目融资面临更大的门槛。国家进出口银行、国家开发银行等政策性银行的优惠贷款往往只对大型项目和国有企业感兴趣,中小企业只能依靠商业银行贷款,难以获得国家层面的金融扶持。在对外投资的融资方面,中小企业,特别是民营企业,面临着比国企、大型企业更大的挑战和困境[13]。然而企业进行对外直接投资,特别是开展海外并购时,往往需要巨额资金运作,能否得到强有力的金融支撑,对投资的成败至关重要。对于技术寻求型投资,由于其风险高、见效慢的特点,更是需要持续的资金投入,因而融资困难的现实是该类投资的一大障碍。

2.专业信息和服务缺乏

企业在对外投资时需要政治、经济、社会、技术、法律等各方面的专业信息和服务。寻求具有跨国并购或谈判经验,熟悉相关国家的国情特点、法律法规、投资政策、行业发展情况及当地的风土人情的人才或中介机构的参与和帮助,对于企业减少投资风险显得十分重要。中国企业海外并购不乏因此短板而导致失败的例子:由于不了解法国职工退休养老金制度,TCL 集团在收购阿尔卡特后不堪重负,被迫出让,损失10 亿欧元[14];由于缺乏对韩国工会力量的认知,上海汽车集团并购韩国双龙公司遭遇重组失败。

3.国内审批程序繁琐

我国在执行的对外投资规范性文件主要有:发改委发布的《境外投资项目核准暂行管理办法》(2004年10月执行)、《关于完善境外投资项目管理有关问题的通知》(2009年6月执行)、商务部发布的《境外投资管理办法》(2009年5月执行)和外汇局发布的《境内机构境外直接投资外汇管理规定》(2009年8月执行)。简单地说,商务部审核在境外投资开办企业,发改委则审核对境外的投资项目,虽然有关部委已大为简化和缩短相关流程,但重要申报的现象还难以避免。此外,较为繁琐的审批手续还造成对外投资企业在时间、精力、人力乃至财力的额外负担。

(四)国外安全审查严峻

国家安全审查是以国家安全的名义来限制或禁止外资进入本国国内市场的重要手段,其目的是要求国家的经济命脉掌握在本国政府和企业手中,关系国计民生的产业应由本国企业来掌握和经营,排除外国政府和企业对涉及本国经济命脉及相关产业的介入和控制[15]。中国企业海外并购的不少失败案例可归咎于投资目标国的国家安全审查,例如,2012年美国撤销中国三一重工对四处美国风电站的并购;2012年美国阻止中国华为技术有限公司和中兴通讯股份有限公司在美开展投资贸易活动;2011年华为并购美国3COM 及3Leaf Systems 公司受挫。

四、政策建议

根据上文的阐述,中国技术寻求型对外直接投资尚处于起步发展的初级阶段,在企业能级、自身积累、体制机制以及专业信息与服务、金融支撑、国内外审查等诸多方面存在问题。针对这些问题,提出以下政策建议。

(1)由于企业的技术水平和学习能力是影响其从东道国获取逆向技术溢出的重要因素,企业开展技术寻求型对外直接投资需要首先在市场、资金、人才、技术等诸多方面的做好积累,并达到一定的水准,否则,即使一时实现走出去,也很可能会后劲不足,不仅不能在海外站稳脚跟,还有可能反过来拖累企业的长远发展。在起步发展的初级阶段,应优先关注营造有利的国内环境,促进企业在国内的成长,实现企业各方面实力的积累和提升,并达到吸收海外技术溢出所需的技术能级。尤其需要指出的是,政府在制定市场准入、财税、贸易、金融等诸多方面的政策时,应遵循非歧视的原则,对各种所有制性质、各种类型的企业,尤其是民营企业,提供给平等的待遇。我国66%的专利发明、74%的技术创新,以及82%的新产品开发都来自以私营企业为主的中小企业[16]。民营企业的所有制形式决定了它们能够集中各种资源,进行包括科技创新在内的自主决策,获取市场竞争力。民营企业在自主创新方面有着迫切的需要和强大的动力,在对外直接投资领域也展示了更快的发展势头。施行普惠的政策,将更好地激发企业的创新活力,促进自主创新能力的提升。减少政策歧视是一项复杂的系统工程,在中国涉及到国有企业、金融、社会保障、物价、税务等众多方面的综合改革,难以一蹴而就,但就当前而言,减弱甚至避免对不同所有制企业的歧视性待遇可以采用两个比较直接有效的做法。

一是尽可能用税收减免代替财政资金直接资助。首先,政府资助计划,诸如对外经济技术合作专项资金、境外经贸合作发展资金、支持纺织企业“走出去”专项资金等等,一般通过前期补助和贷款贴息对企业提供支持,但在众多申请政府资助的企业中,获得资助的只能是少数,绝大多数企业得不到资助,更为广泛而公平的公共利益难以得到保证。其次,政府资金补贴方式容易造成反补贴贸易审查和不必要的争端,而税收减免却是国际通行和认可的做法。因而税收减免是受益面更广、力度更大的扶持政策。在税收减免方面,建议政府推进国际税收协定的谈判和签约,减轻或避免双重征税;建议放松间接税收抵免的适用条件,将目前母公司间接持股20%以上的门槛降低,进一步同世界主要发达国家的通行做法接轨;建议建立海外投资准备金制度,包括海外市场开发、投资损失准备金、折旧准备金等,允许企业在海外所得中计提一定比例的准备金,并按一定的标准进行税金抵扣。

二是尽可能用事后补助代替事前资助。中国现有对企业研发的资助多采用事前拨款资助的方式,由于体制、机制和管理的原因,可能出现弄虚作假、骗取经费的情况。为提高政府资助的使用效率和公平待遇,应更多采用后补助的形式,尤其是对由大中型企业承担的应用性研发项目。采用后补助方式更加有利于辨别出好的项目和创新行为,便于可以提高政府科研经费的安全和效率,并减少因信任原因而产生的对民营企业的歧视待遇。在财政部2009年出台的《民口科技重大专项资金管理暂行办法》中就指出:对于具有明确的、可考核的产品目标和产业化目标的项目(课题),以及具有相同研发目标和任务、并由多个单位分别开展研发的项目(课题),一般采取后补助方式支持。但是在实际操作中,此原则的落实和推广还有很大空间,需要政府继续大力推进。

(2)中国企业开展对外投资实际受到的管制较多,不利于企业业务的开展。应减少政府对企业境外投资事项的审批,尽量采用备案制替代审批制,用监督、举报的机制来取代事前核准的机制,特别是在使用外汇方面;实在必要的审核事项应尽量简化,缩短流程和时间。另外,如前所述,对企业对外直接投资事项存在多头审批的现状,这无疑加重企业的人力、财力和时间的投入和负担。建议明确单一的政府归口部门,对确需多部门交叉的事项,也应实施一门式服务,明确各部门分工和责任,并加强各政府部门间的磋商和信息共享。

(3)应加强政府同外国政府和国际组织的沟通协调,利用官方的协调机制和渠道,诸如中美战略与经济对话、中欧战略对话、中俄总理定期会晤等,来反映中国企业的利益诉求,对一些共性的、超越市场调节能力的问题,诸如国外政府对中国企业海外并购事件的安全审查,海外投资企业的重复纳税,高技术及其相关人员、设备的流动限制等,同外方沟通协调,促进中国企业对外投资相关国际环境的改善。比如,在历时近一年的中欧光伏贸易争端中,国务院总理李克强亲自指挥和参与谈判,终于在2013年8月与欧盟委员会达成友好解决方案,维护了中方光伏产业界的利益。

(4)加强政府对企业的服务,并带动相关服务业的发展,诸如统计信息、专业咨询和培训等。中国政府在此方面做了积极的尝试,自2003年以来国家商务部连续发布年度《国别贸易投资环境报告》,至2011年,该报告的内容已涵盖了我国16 个主要贸易伙伴新出台或拟发布的950 多项贸易投资政策和壁垒信息以及66 起新立贸易救济措施的情况,促进了中国企业对国外投资环境的了解和对国际经营风险的防范,成为中国企业了解目标市场的重要参考工具。但是随着中国企业对外投资领域和地域的扩展,数量和规模的扩大,投资企业对相关信息和服务的广度、深度、时效和附加值等将会不断提出更高的要求,仅凭政府组织和提供服务是远远不够的。尤其是在法律、金融等方面,企业需要的往往是量身定做的、国际水平的专业服务,这就需要发达的社会化专业服务体系,而这正是中国目前所缺乏的。政府应该促进国内相关专业服务体系的建设与完善,从而为高效服务的来源提供保障。

(5)发展市场机制下的金融服务业。与动辄以数千万、数亿美金计的投资金额和数百亿的对外投资流量相比,政府的资助无论是在个案还是总量上都可以算是“杯水车薪”,中国企业的对外投资行为更需要金融系统的支持。然而国内金融体系自身的一些问题限制了这项功能的发挥。其一,由于政策限制,我国商业银行既不能认购企业股权,也不能将贷款利率提高到与风险和成本相适应的水准,从而丧失了提供科技金融的动力。与之形成反差的有美国的实例:美国硅谷银行在为科技型企业提供贷款时,贯彻高风险理对应高回报的理念,将利率上调2%至5%,且约定在贷款期限内拥有对贷款对象的优先认股权,从而既实现了对科技企业的服务,又确保了自身的收益[17]。为此,建议改革国家金融体制,促进融资的市场化定价和运作。其二,相比国有企业和大型企业,民营企业和中小企业难以从国内以银行为主体的金融体系获得融资,而与银行惜贷形成强烈反差的是数万亿元中国民间资本堆积,苦于缺乏合法进入金融业的通道。为此,建议放松对民间资本进入金融业的限制,以此拓宽私募股权、风险投资、债券等融资渠道,用民间资本助力中国企业对外直接投资。

[1]Amit,Schoemaker.Strategic Assets and Organizational Rent[J].Strategic Management Journal,1933,14:33-46.

[2]杜群阳,朱勤国.中国企业技术获取型海外直接投资理论与实践[J].国际贸易问题,2004(11):66-69.

[3]楚天骄,杜德斌.跨国公司研发机构与本土互动机制研究[J].中国软科学,2006(2):127-132.

[4]白 洁.中国企业的技术寻求型海外投资战略分析[J].中国科技论坛,2009(4):27.

[5]周春应.对外直接投资逆向技术溢出效应吸收能力研究[J].山西财经大学学报,2009(8):47-53.

[6]蔡冬青,刘厚俊.中国OFDI 反向技术溢出影响因素研究——基于东道国制度环境的视角[J].财经研究,2012,38(5):59-69.

[7]Cohen W M,Levinthal.Absorptive Capability:A New Perspective on Learning and Innovation.Administrative Science Quarterly,1990,35:128-152.

[8]李 刚.中国企业海外投资状况分析[J].中国经贸,2011(4):72-73.

[9]崔友平,金玉国,侯 娜,等.鼓励和规范中国企业海外R&D 投资的宏观政策研究[J].山东经济,2010,157(2):16-24.

[10]黄 蕾.中国海外并购67%均失败催生“中国并购保险”[N].上海证券报,2012-03-08.

[11]OECD.聚焦中国:经验与挑战[R].巴黎:OECD,2012.

[12]赵 伟,古广东,何元庆.外向FDI 与中国技术进步:机理分析与尝试性实证[J].管理世界,2006(7):53-60.

[13]张茉楠.民间资本“走出去”应成为战略转型重要部分[N].中国证券报,2012-03-21(A04).

[14]康荣平.中国企业海外投资:全球竞争和其他因素掀新浪潮[EB/OL].[2012-06-30]http://finance.jrj.com.cn/2009/06/0313315147807.shtml.

[15]周 刚.国家安全审查与中国企业海外并购[J].中国外资,2012,265(5):16-18.

[16]孙晓华.中国民营企业的海外并购策略[J].中国金融,2010(3):12-13.

[17]潘子欣,谢惠芳.后金融危机环境下科技金融前路的探索与思考[J].科技管理研究,2012(6):92-95.